|

|

|

| 山崎合戦古戦場跡 (大山崎町) Ruins of Yamazaki Battlefield |

|

| 山崎合戦古戦場跡 | 山崎合戦古戦場跡 |

|

|

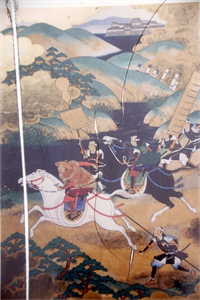

「天下分け目の天王山 山崎合戦古戦場」の石標、背後は天王山  石標  豊臣秀吉の家紋「桐紋(五七の桐)」、石標  明智光秀の家紋「桔梗紋」、石標  天王山  旧円明寺川(現・小泉川)  陶板説明板  山崎合戦図、岩井弘・画、陶板説明板  秀吉の陣、陶板説明板  光秀の陣、陶板説明板  秀吉像(上)、陶板説明板  中国大返し、陶板説明板  京都縦貫自動車道の高架  【参照】桂川と天王山  【参照】旗立松、天王山旗立松展望台  【参照】天王山旗立松展望台、「山崎合戦之地」の碑  山崎合戦の陶板、天王山旗立松展望台  【参照】酒解神社の燈籠、天王山旗立松展望台  【参照】天王山山頂  【参照】天王山から見た三川  【参照】天王山から見た男山  参考文献:『週刊 山崎合戦図屏風-絵で知る日本史11』   参考文献:『週刊 山崎合戦図屏風-絵で知る日本史11』 |

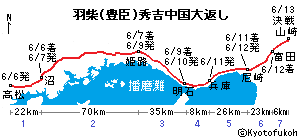

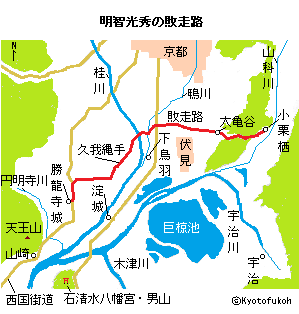

乙訓郡大山崎町の京都縦貫自動車道(国道478号)の高架下に「天王山夢ほたる公園」がある。敷地内に、「天下分け目の天王山(てんのう-ざん) 山崎合戦古戦場(やまざきかっせん-こせんじょう)」の石標が立てられている。 安土・桃山時代に、天王山の麓に流れる円明寺川(えんみょうじ-がわ、現・小泉川)を挟んだ現在地一帯が主戦場になり、豊臣秀吉の軍と明智光秀の軍が戦い、秀吉軍が大勝している。 この山崎の戦い(やまざき-の-たたかい)は、天王山の戦とも呼ばれ、以後、秀吉は全国統一への主導権を握った。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1582年、旧6月2日、本能寺で織田信長が明智光秀の反逆にあって自刃した。 旧6月3日、羽柴(豊臣)秀吉は信長の死を知る。 旧6月12日、秀吉軍は摂津国富田(とんだ、大阪府高槻市)まで進軍、着陣した。 旧6月9日、光秀は下鳥羽に出陣した。 旧6月10日/11日、光秀は秀吉接近の報を受け、淀城・勝龍寺城に退いて布陣した。 旧6月13日、山城国乙訓郡大山崎村周辺の天王山麓で、円明寺川(現・小泉川)を挟み両軍は対陣した。夕方に戦いが始まり秀吉軍が圧勝する。 現代、2011年、3月、大山崎町教育委員会により石標が立てられた。 ◆豊臣 秀吉 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣 秀吉(とよとみ-ひでよし、1537-1598)。男性。幼名は日吉丸、初名は木下藤吉郎。小猿と呼ばれた。父・尾張国(愛知県)の百姓、織田信秀の足軽・木下弥右衛門、母・百姓の娘・なか(天瑞院)。1551年、家出し、後に今川氏の家臣・松下之綱、1554年、織田信長に仕える。1561年、浅野長勝の養女・ねねと結婚し、木下藤吉郎秀吉と名乗った。戦功を重ね、1573年、小谷城主、羽柴姓と筑前守、信長の天下統一にともない西国転戦した。1582年、備中高松城の毛利軍と戦いの最中に本能寺の変が起こり和睦した。軍を返し山崎で明智光秀を討つ。1584年、小牧・長久手で織田信雄、徳川家康の連合軍に敗れる。1585年、紀州根来と雑賀、四国・長宗我部元親を服した。関白に進む。1586年、聚楽第、広寺大仏造営に着手し、太政大臣に昇り豊臣の姓を賜わる。1587年、九州征討、聚楽第が完成する。10月、北野天満宮で北野大茶湯を催した。1588年、第107代・後陽成天皇が聚楽第を行幸する。検地、刀狩を行う。1590年、小田原の北条氏直らの征討、朝鮮使を聚楽第に引見した。1591年、利休を自刃させる。1592年、文禄の役を始めた。甥の養子・秀次に関白職を譲り、太閤と称した。1593年、側室淀殿に秀頼が生まれると、1595年、秀次を謀反人として切腹させ、妻妾子女らも処刑した。1597年-1598年、朝鮮を攻めた慶長の役に敗れた。1598年、3月、醍醐寺で「醍醐の花見」を行う。8月、伏見城で没した。62歳。 「普請狂」と称された。京都で「都市改造」を行う。1585年-1591年、洛中検地・洛中地子免除(1591)、1586年よりの方広寺大仏建設、1586年-1587年、聚楽第・周辺の武家邸宅街建設、1589年、禁裏・公家町の修造整備、1590年、新町割建設(短冊形町割)、1590年、三条大橋などの橋梁・道路建設、1591年、御土居築造、寺院街(寺町・寺之内)建設、1595年、方広寺大仏、1597年、伏見城を建てた。ほか、関所廃止、楽市・楽座制、重要都市・鉱山直轄、貨幣鋳造、太閤検地・刀狩、伏見の城下町化、宇治川の整備、倭寇取締、朱印貿易などを進めた。没後、豊国廟に豊国大明神として祀られた。 ◆高山 右近 室町時代後期-江戸時代前期のキリシタン大名・茶人・高山 右近(たかやま-うこん、1552-1615)。幼名は彦五郎、名は長房、友祥、重友、通称は右近大夫、右近允(うこんのじょう)。洗礼名はジュスト(ユスト)。摂津国(大阪府)高山の生まれ。父・大和沢城主・高山友照(図書[ずしょ]、洗礼名ダリオ)、母・洗礼名マリアの嫡男。高山には多くのキリシタンが住んでいた。その後、父が大和・沢城主に任じられ榛原に移る。1564年、12歳で日本人のロレンソより洗礼を受け、洗礼名はユスト(ジェスト)だった。1568年、右近父子は和田惟政に仕え、摂津・芥川城を預かる。1570年、右近父子は高槻城の惟政家臣頭になる。1571年、白井河原の戦いで惟政が討死する。右近父子は馬塚、糖塚を守る。1573年、和田惟政の子・惟長と右近父子は対立し、惟長が暗殺を謀る。右近父子は荒木村重の支配下に入り、村重の命により惟長を討つ。右近も重傷を負う。父に譲られ高槻城主になる。この頃、村重に茶道を指南され茶の湯を深めた。1574年、上洛したイエズス会上長・カブラルの教理を受けた。高槻に天主堂を建てる。摂津余野城主・黒田の娘・ジェスタと結婚する。1576年、京都・南蛮寺の建立に尽力した。領内でイエズス会宣教師・オルガンティーノ神父を招き復活祭が祝われた。1577年、領地高槻などで1年間に4000人の領民が洗礼を受けた。1578年、村重の信長への謀反により、当初、右近は村重への忠誠を示した。妹、長男を人質に出す。信長は右近に降伏を要求し、パードレ(伴天連、バテレン)らを軟禁した。オルガンティーノの勧めで右近は降伏し、高槻城を無血開城した。1579年、信長は右近に再び高槻城主を命じた。1580年、3階建ての安土セミナリオを建設する。1581年、巡察師・ヴァリニャーノを高槻に迎え、復活祭が行なわれる。1582年、本能寺の変で信長が倒れ、山崎の戦いで先鋒を務め、明智軍に対して戦功を成した。大徳寺での信長の葬儀に参列し、偶像崇拝に繋がるとして唯一人焼香をしなかったという。安土セミナリオ(神学校)を移し、高槻セミナリオを建てた。1583年、賤ヶ岳の合戦に豊臣秀吉方で出陣する。佐久間盛政に敗北した。大坂・南蛮寺建設に尽力する。1584年、小牧・長久手の戦い、1585年、根来征伐、四国征伐にも加わり武功をあげ、播磨明石城主になる。安土セミナリオを高槻に移し、大坂に教会を建てたともいう。明石教会を建設した。1586年、利休とともに秀吉に対し、堺・日比谷家一族助命の嘆願を行う。1587年、秀吉の九州征伐に加わる。秀吉はバテレン(伴天連)追放令を出す。右近にも棄教を迫り、利休を2度も遣わした。右近は拒否し、領地剥奪、財産を失った。追放され、博多湾の能古島、淡路島、小豆島に隠れる。1588年、小西行長の保護を受けた。肥後より、盟友の加賀藩・前田利家の招きにより金沢に移り、加賀藩預かりになる。加賀藩の客老として藩政に参与した。1590年、小田原征伐に加わる。前田氏に従い、十字の旗指物を掲げ武功をあげた。1592年、文禄の役でも前田氏に従う。名護屋城に赴き、秀吉に謁見する。来日中のコエリヨ神父と茶会に招かれた。1597年、二十六聖人殉教では当初、右近の名もあった。石田三成の計らいにより削除された。1599年、金沢城を修復した。1600年、関ヶ原の戦いで利家に従い、大聖寺城を攻めた。三成に付き敗れる。1605年、金沢・南蛮寺を建てた。1608年、金沢でクリスマスを行う。1609年、前田利長の命で高岡城を築く。1612年、徳川家康はキリシタン禁教令を発布し、1614年、右近の国外追放令が出された。一家は京都、坂本を経て、大坂より船で、長崎を経て内藤如安らとマニラに渡る。右近は殉教者として国を挙げて迎えられる。到着後40日ほどで熱病によりマニラで没した。63歳。 茶人としても知られた。利休七哲の一人に数えられる。茶号は南坊(みなみのほう) 、等伯(とうはく)だった。 ◆中川 清秀 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・中川 清秀(なかがわ-きよひで、1542-1583)。男性。幼名は虎之助、通称は瀬兵衛。近江(滋賀県)の生まれ。父・中川重清。初めは摂津・池田勝正に仕え、将軍・足利義昭に従う。1570年、縁者・荒木村重の旗下に入り、1572年、摂津高槻城主・和田惟政を討ち取る。のち織田信長に仕え、摂津国・茨木城主になる。1578年、村重が信長に背き、清秀は信長に走り村重を攻めた。1582年旧3月、武田勝頼攻めで戦功をあげ、旧6月、本能寺の変で後に、豊臣秀吉より信長は無事との謀書を受けとる。山崎の戦で、秀吉方先鋒隊二番で明智軍を破った。以後、秀吉方武将として、1583年、近江賤ケ岳の戦で大岩山(滋賀県余呉町)を守り、柴田勝家方の佐久間盛政に急襲され討死した。42歳。 ◆池田 恒興 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・池田 恒興(いけだ-つねおき、1536-1584)。男性。信輝(のぶてる)?、幼名は勝三郎、剃髪して勝入(しょうにゅう)公、諡号は護国院。尾張(愛知県)の生まれ。父・池田恒利、母・養徳院(織田信長の乳母)。幼少より乳兄弟の信長に仕える。1560年、桶狭間の戦いで功を上げる。1570年、尾張国犬山城を与えられる。1579年、摂津で荒木村重を倒し、有馬・尼崎・花隈(はなくま)諸城を与えられる。1580年、摂津・荒木村重の属城・花熊城(神戸市)を攻略し、同国内で領知を与えられる。高山・中川・安部・塩川・伊丹衆を与力にした。この頃、明智光秀の与力になる。1581年、摂津軍団を率い、因幡鳥取城攻略の助勢を命じられた。1582年、本能寺の変後、羽柴(豊臣)秀吉に与し、明智光秀を山崎に破る。柴田勝家、秀吉、丹羽長秀と並び、織田家宿老に列し京都の施政にあたる。織田氏遺領処分の清須会議に参加した。父子で摂津国内を与えられ大坂城に在城した。1583年、賤ヶ岳の戦いで、秀吉に属し勝家を破り、大坂を秀吉に譲り美濃国を与えられる。1584年、小牧・長久手の戦で、秀吉と織田信雄・徳川家康が争う。秀吉につき、緒戦に犬山城を攻略した。膠着状態打開に、家康を挟撃する三河岡崎奇襲戦を献策した。豊臣秀次を総大将として進軍する。先陣として秀次・堀秀政・森長可らと尾張長久手まで進出した。家康に見破られ、家康軍の追撃で秀次軍が崩壊した。恒興は、嫡男・元助、女婿・森長可(ながよし)勢らとともに戦死した。49歳。 ◆織田 信孝 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・織田 信孝(おだ-のぶたか、1558-1583)。男性。父・信長の3男。1568年、父・信長の命令で北伊勢の神戸具盛(かんべ-とももり)の養子になる。1574年、伊勢長島一向一揆、1575年、越前一向一揆、1577年、雑賀の一向一揆を討つ。1582年、四国を征伐した。本能寺の変後の山崎合戦で、羽柴(豊臣)秀吉と連合し、明智光秀を討つ。清洲会議で、異母兄・信雄と継嗣を争う。秀吉に退けられ、長兄・信忠の遺領・美濃を得て岐阜城主になる。柴田勝家と連合し秀吉に対抗する。だが、城を囲まれ降伏した。1583年、勝家は賤ケ岳の戦で敗死した。信孝は、信雄に攻められ岐阜城を開城した。尾張に幽閉され、野間大御堂寺で自刃した。26歳。 本能寺(中京区)に、安土・桃山時代、1582年に信孝が立てた「信長公廟」がある。 ◆筒井 順慶 室町時代後期の武将・筒井 順慶(つつい-じゅんけい、1549-1584)。幼名は藤勝(ふじかつ)、諱は藤政。大和(奈良県)の生まれ。父・大勢力の興福寺官符衆徒(有力僧)・大和守護代・順昭(じゅんしょう)、1550年、父の死により家督を継ぐ。一族の福住宗職(ふくずみ-むねもと)が政務を代行した。1559年、松永久秀・久通父子の軍が大和に進出し、東大寺大仏殿を焼いて攻めこんだ。信貴山城、1560年、多聞城を築き大和の大半を制圧した。1565年、順慶は筒井城を捨て東山内(ひがしさんない)(大和高原)、河内(かわち)に逃れた。三好政権の分裂に際し、三好三人衆と結び久秀と対抗した。1566年、奈良へ攻め入り筒井城を回復する。興福寺成身院で出家得度し、官符衆徒に列した。順慶は1567年、多聞城を包囲する。1568年、入京した織田信長と三人衆が対立し、久秀が信長に降り順慶は再び没落した。久秀の反信長の動きに乗じ、1571年、順慶は決起し、辰市(たついち)城の戦いで久秀方を大破した。明智光秀の与力になる。1574年頃より、信長に近づく。信長と久秀の間が不和になり、信長に入れられ、1576年、大和守護になる。1577年、久秀は信貴山城で織田信忠らと戦い敗死した。1578年、順慶は大和国内平定を完了し、信長政権下の大名の地位を確立し、1580年、大和国を与えられ大和郡山城に移る。信長の命により一国中の指出(さしだし)検地・破城を実施した。1581年、得度し陽舜房順慶と名乗る。1582年、本能寺の変で光秀から誘われ裏切る。籠城し郡山を動かず、山崎の合戦後は羽柴(豊臣)秀吉に与した。以後、秀吉に仕え大和領有を認められ、法印僧都に昇進した。大坂築城、1584年、小牧・長久手の戦いなどに参戦した。戦中に発病し郡山で病死する。36歳。 後世の潤色で、山崎の合戦で洞ヶ峠(ほらがとうげ)に陣取り、形勢を観望し日和見の典型とされた。能楽・茶道に造詣が深く、井戸茶碗の「筒井筒」を所持していた。 ◆細川 幽斎 室町時代後期-江戸時代前期の武将・歌人・細川 幽斎(ほそかわ-ゆうさい、1534-1610)。男性。通称は万吉、与一郎、諱は藤孝(ふじたか)、別号は玄旨。藤孝、兵部大輔、法名を幽斎玄旨。京都の生まれ。父・足利幕臣・三淵晴員。母・将軍・足利義晴の側室(清原宣賢の娘)の次男、実父は義晴の4男ともいう。子に細川忠興(ただおき)。1539年、義晴の命で伯父・細川元常の養子になる。1546年、13代・義輝(よしてる)(義藤)の一字をもらい藤孝という。1553年、義晴、義藤の近江亡命に同行する。1554年、元常の死に伴い家督を相続した。1565年、将軍・義輝暗殺後、その弟・一条院覚慶(義昭)を大和興福寺より救出近江甲賀郡へ導く。1568年、織田信長の援助を得て、義昭上洛に成功した。1573年、義昭が信長に追われ、信長家臣になり西岡(長岡)を得る。長岡姓を称した。1578年、信長は藤孝嫡男・忠興と明智光秀の娘・玉(細川ガラシャ)の縁談を持ち掛けている。1580年、光秀とともに丹波、丹後平定の功により、信長より丹後一国を与えられた。宮津に居城した。1582年、本能寺の変で、姻戚・明智光秀の誘いを断わり、剃髪し嫡子・忠興に譲り、丹後田辺城に移り、隠居した。1583年、豊臣秀吉より西岡を与えられる。1586年、秀吉の九州攻め、1590年、小田原攻めに加わり、1592年、文禄の役で肥前・名護屋、薩摩などに赴く。1600年、関ヶ原の戦で徳川家康方に付き、石田三成方に攻められ田辺城に籠城した。古今伝授の廃絶を憂慮した第107代・後陽成天皇の勅命で和睦、生還する。家集『衆妙集』、著『百人一首抄』など多数。77歳。 足利義晴・義輝・義昭に仕え、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に重用された。有職故実、書道、千利休に茶を学ぶ。古典学者、歌人でもあり、古今伝授を三条西実枝(さねき)から受けた。二条派の正統を継承し、近世歌学の祖と称された。門下に烏丸光広、中院通勝、松永貞徳らがいる。 南禅寺・天授庵(左京区)に葬られる。 ◆明智 光秀 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・明智 光秀(あけち-みつひで、1528?-1582)。男性。名は十兵衛、惟任日向守(これとうひゅうがのかみ)。美濃(岐阜県)の生まれ。父・明智光綱。美濃の土岐氏支流ともいう。娘は細川ガラシャ。初め斎藤氏に仕えた。越前・朝倉義景に仕え、1566年、織田信長に仕えた。1567年、滝川一益に従い北国征伐に加わる。1568年、信長入京に当たり、政務に当り足利義昭のために公家側に働きかけた。1569年、公家寺社領仕置などに携わる。信長と義昭の対立を仲介する。1570年、信長の摂津、近江の出陣に従う。1571年、近江・坂本城主になる。1572年、浅井氏の小谷城包囲に参加する。1573年、越前朝倉氏攻略に加わる。1574年、大和多聞山城を守備し、美濃、河内に転戦した。1575年、功により惟任日向守と称した。信長の命で丹波の攻略に着手し、福知山城を築城した。年貢を軽減するなど民に慕われた。1576年、信長の石山本願寺攻撃に従軍する。1577年、信長の紀州征伐に従軍した。信長に背いた松永久秀と対陣した。丹波・亀山城を落城させた。1579年、強く抵抗した八上城の波多野秀治らを下して丹波平定した。1580、信長により丹波国を与えられる。1581年、因幡鳥取城攻めに羽柴(豊臣)秀吉を援け、丹後の検地を断行する。1582年、甲州・武田勝頼攻撃に従う。信長より徳川家康の慰労を命じられ、さらに、秀吉の備中高松城包囲に救援を命じられる。光秀は反発し、亀山城(亀岡市)に入り、愛宕山に詣り謀反を決意した。備中出陣の名目により、旧6月1日、兵1万3000を率い、亀山城を発した。老ノ坂を経て、旧2日、本能寺を急襲し、信長を自刃に追い、二条御所の信忠を自滅させた。(本能寺の変 ) 。旧13日、取って返した秀吉との山崎の戦いに敗れる。一旦、勝竜寺城に入る。坂本城に落ち延びる途中、小栗栖(おぐるす)で土民の襲撃により傷を負い、自刃して果てたという。56歳。 「三日天下」といわれた。故実、典礼に通じた。法名は秀岳宗光。 ◆斎藤 利三 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・斎藤 利三(さいとう-としみつ、1534/1538-1582)。男性。通称は内蔵助。父・斎藤利賢(としかね)の次男、母・蜷川親順の娘。土岐氏、斎藤道三より斎藤氏3代、織田信長、豊臣秀吉に仕える。美濃国曽根城主で、安藤守就、氏家直元と併せて西美濃三人衆と併称される。三人衆の一人・稲葉一鉄(良通)が織田氏へ寝返り、その家臣になり、美濃曽根城主になる。後、一鉄と別れ、1580年、明智光秀に仕え、筆頭家老として丹波黒井城主になる。1582年、光秀の織田信長に対する謀反の本能寺の変後、羽柴秀吉との山崎の戦いで敗走した。秀吉方の捜索により近江堅田で捕縛、六条河原で斬首された。首、胴は光秀とともに本能寺に晒されたともいう。首級は親交の深かった絵師・海北友松により、45/49歳。 墓は真正極楽寺(左京区)、妙心寺・智勝院(右京区)にもある。 ◆阿閉 貞征 安土・桃山時代の武将・阿閉 貞征(あつじ/あべ/あとじ-さだゆき、?-1582)。男性。近江(滋賀県)の生まれ。浅井長政の重臣であり、山本山城主になる。後に京極氏に従う。1570年、姉川の戦いに参陣した。1573年、織田信長に内応し、山本山に織田軍を引き入れる。子・貞大(さだひろ)と共に信長に降参した。朝倉攻めの先手を務め、1575年、越前一向一揆に秀吉と共に参戦した。1577年、秀吉の中国攻めで、阿閉父子は近江に留まる。1578年、有岡城攻めで信長に従って参戦した。1581年、伊賀攻め、1582年、甲州征伐にも信長に従した。1582年、本能寺の変の後、明智光秀に加担し、秀吉の居城・長浜城を占領した。山崎の戦いで先鋒隊を務める。敗戦後、秀吉方に捕縛され、一族ともども処刑された。 ◆明智 秀満 安土桃山時代の武将・明智 秀満(あけち-ひでみつ、1537?-1582)。前名は三宅弥平次、のちに明智を名乗ったとされる。俗説に名は光春、通称は左馬助。明智光秀の女婿とも、従弟とも。妻は光秀の娘であり、最初は荒木村重に嫁し、1578年、村重が織田信長に背き離縁され、のちに秀満に再嫁した。1581年頃、秀満は丹波福知山城(京都府)城主になる。1582年、光秀の先陣として本能寺を攻めた。安土城を守備し、山崎の戦いの敗報を受け、明智氏の居城・近江坂本城に移る。同城も堀直政に攻められ包囲される。配下の将兵らを逃がし、名物類を敵将に贈った。光秀の妻子、自らの妻子らを刺殺し、城に火をかけて自刃した。45歳?。 ◆御牧兼顕 安土・桃山時代の武将・御牧兼顕(みまき-かねあき、?-1582)。名は三左衛門、景重。1577年、松永久秀の謀反の際に、光秀に従い片岡城を攻め、城主・森勘右衛門を討つ。1582年、山崎の戦で討死した。 弟・景則は光秀の没後、豊臣秀吉の馬廻衆になった。 ◆山崎の戦い 安土・桃山時代、1582年旧6月2日未明に、明智光秀(1528?-1582)は本能寺を宿所としていた織田信長(1534-1582)を急襲し自害に追う。二条御所の嫡男・信忠(1557-1582)を自刃させ天下を奪った。(本能寺の変)。光秀は信長居城・安土城に向かう。近江瀬田の城主・山岡景隆(1525-1585)は、すでに橋を焼き落としており、光秀は断念し自らの居城・坂本城に入った。 3日、安土城の留守居・蒲生賢秀( 3日夜、羽柴(豊臣)秀吉(1537-1598)はすでに信長の死を知っていた。秀吉はこの時、毛利輝元(1553-1625)の部将・清水宗治(むねはる、1537-1582)の備中高松城を水攻め(4月27日-)の最中だった。秀吉は信長の死を秘匿し、黒田官兵衛(孝高、1546-1604)の進言により、毛利の使僧・安国寺恵瓊(えけい、?-1600)に和睦を急がせた。その日のうちに、城主の切腹・開城を条件とし講和を結んでいる。4日朝、その条件に従い、宗治は兄・月清(げっせい)入道(?-1582)とともに小舟の上で自決した。 5日、光秀は瀬田橋を急遽修理させ、渡橋し安土城に入った。家臣らに夥しい金銀を分け与えている。佐和山城・長浜城を攻略後に、6日、安土城に滞在した。7日、朝廷の勅使・吉田兼和(兼見)が安土に下向している。勅命「京の守護を預ける」を申しつけられた。光秀は返礼として、朝廷・有力寺院(大徳寺・京都五山)などに多額の献金をし、市中税の減免も免除するなど人心掌握に努めている。8日、光秀は一旦坂本城に戻り、9日、京都に上った。 5-6日、秀吉は毛利軍の主力撤退の確認後、6日、秀吉軍も高松から撤収した。中国在陣中の織田方の武将2万を率いて東上を始める。6日午後に沼(岡山城東方)、7日に姫路城を経て、9日に明石を1万人の兵を率いて発ち、10日に兵庫 、11日には尼崎に達している。秀吉は予想を上回る速さで京都を目指すとともに、情報攪乱のため信長・信忠は近江膳所(ぜぜ)に逃れたとの生存の虚報を流していた。秀吉としては、すぐに畿内戻ることは不可能なため、その間に光秀に加担する者が出ることを防ぐ意図があった。 9日に、光秀は下鳥羽に出陣し、山川に挟まれ狭隘路になっている山崎で秀吉軍を迎撃しようとした。すでに、天王山を押さえるだけの兵力に余力はなかった。毛利氏による秀吉の背面からの呼応も消えていた。10日に光秀の与力・筒井順慶(1549-1584)は、光秀への援軍を渋り、最終的に秀吉への加勢を決めた。光秀は諦めきれずに同心を促し、河内洞ヶ峠まで出陣している。それでも順慶は動かなかった。その夜、光秀は秀吉の京都への反転の報を受ける。11日、光秀は失意のうちに洞ヶ峠から下鳥羽に本陣を移している。淀城を修造し、12日、下鳥羽から山崎表に進出した。山崎・男山に布陣していた兵は撤収させ本隊に合流させた。 12日に秀吉軍はすでに摂津国富田(とんだ、大阪府高槻市)まで戻ってきており着陣していた。軍は驚異的な速さで行軍し、「中国大返し」と呼ばれた。備中高松-山崎間210kmを7日間で進軍していた。さらに、信長3男・織田(神戸)信孝(1558-1583)を総大将とし、事実上の総大将・丹羽長秀( 13日、雨中の天王山麓の円明寺川(現・小泉川)を挟み、右岸(北東)に光秀軍1万6000/1万5000人、左岸(南西)に秀吉軍4万/3万6000人の兵が山崎表で対陣した。光秀軍本隊5000人は勝龍寺城の南西、高台の御坊塚(おんぼう-づか)に置かれた。中央先鋒・斎藤利三(1534/1538-1582)・柴田勝定(1539-1582)隊2000人、阿閉貞征(1528-1582)隊3000人、天王山麓の右翼に松田政近(?-1582)・並河易家(?-?)・丹波勢2000人、右翼備えに藤田行政(1520-1582)・伊勢貞興(1559-1582)・諏訪盛直(?-?)・御牧兼顕(?-1582)隊2000人、左翼・津田信春(?-?)隊2000人などだった。 秀吉軍の本隊2万人は宝積寺の南にあった。軍は、天王山の山手、西国街道(山陽道)の中手道筋、円明寺川の川手の3軍に分けていた。先鋒・高山右近隊2000人、中川清秀隊2500人、池田恒興隊5000人、中堅・丹羽長秀隊3000人、織田信孝(1558-1583)隊4000人、さらに、天王山山頂に羽柴秀長(1540-1591)・黒田孝高(1546-1604)・蜂須賀正勝(1526-1586)・神子田正治(?-1587)隊ら1万3000人が配されていた。秀吉軍は光秀軍の3倍の兵力差で圧倒していた。 午後4時頃、戦端が開かれた。光秀軍の右翼・松田政近・並河易家が、秀吉軍の左翼・中川清秀隊に攻撃した。中央で光秀軍の斎藤利三隊と山崎の狭路を抜けてきた秀吉軍の高山右近隊との間で戦闘になった。戦闘は一進一退になり、秀吉軍の堀秀政(1553-1590)隊は、後方から高山隊の援軍に入る。この増軍により光秀隊は後退し始める。秀吉軍の右翼・池田恒興隊は円明寺川の渡河に成功し、淀川沿いに加藤光泰(1537-1593)、木村定重(?-?)、中村一氏(?-1600)らも、守りの弱い光秀軍の左翼側面からも攻撃した。光秀軍中央の斎藤利三隊も崩れ始め、天王山麓の右翼からも突入され、光秀軍は三方で切り崩され総崩れになった。1時間ほどの戦闘で光秀軍の敗色が濃くなる。光秀は敵中への突撃を計り、秀吉軍の堀秀政と戦っていた右翼・御牧兼顕(?-1582)、側近・比田則家(?-?)らに制され、勝龍寺城への退避を進言された。兼顕は、残兵200人で光秀を逃すために援護し討死した。午後7時頃、光秀軍は退却し、再起を期して勝龍寺城に入った。ただ、城は籠城に耐えるほどの堅牢さはなかった。 光秀の一行数人の騎馬武者、利三らは再挙をはかり、夜陰に紛れて包囲網を突破し城を脱し、居城の坂本に逃れようとした。13日深夜、光秀は伏見を過ぎ山科小栗栖(おぐるす)を通過中に、竹藪に潜む土民の襲撃に遭う。脇腹を突かれ深手を負い、重臣・溝尾庄兵衛(1538-1582)の介錯で自刃した。 ◆合戦後 安土・桃山時代、1582年6月14日に、勝龍寺城は降伏した。秀吉は光秀軍の残党狩りのため大津まで進軍し、この日は三井寺に陣を張った。15日、光秀の娘婿・明智秀満(1537-1582)は、光秀の救援のため安土城から出撃していた。打出の浜(うちでのはま)で堀秀政勢と戦い敗れ、光秀の本拠・坂本城に逃れた。城は秀政軍に包囲された。秀満は光秀の妻・煕子(1535-1582?)・子一族を刺殺し、重宝は攻囲軍に贈って自殺した。明智家は滅亡する。秀吉は光秀らの首を本能寺に梟している。光秀は本能寺の変後、12日間で終わり「三日天下」と揶揄された。 利三は琵琶湖畔堅田浦の民家に数日潜伏し、地元の猪飼半左衛門(?-?)に捕らえられた。17日、市中引き回しの上、六条河原で斬首、本能寺に晒された。20日、光秀と利三の首は各胴体と縫い合わされ、粟田口刑場に晒され磔になる。 この戦いで秀吉は信長の後継者になり、全国統一への緒戦になった。合戦の主戦場は平野部の山崎にあり、大軍を展開できた秀吉軍に有利に働いた。後に、「天王山」は、山崎全景を見下ろせることから、勝敗・運命の分れ目の意味になった。ただ実際には、天王山が山崎合戦の決定的な勝敗を分けたわけではなく、小規模な戦闘で終わっている。なお山頂には合戦後に、秀吉が居城とした山崎城が築かれた。 ◆史跡 周辺に山崎合戦(山崎の戦い)関連の史跡がある。 ◈「天下分け目の天王山(山崎合戦古戦場」の石標が立つ付近は、戦いの主戦場になった。近くに両陣が対峙した小川の円明寺川(現・小泉川)が流れている。 ◈天王山(270m)の8合目付近(大山崎町)に、「旗立松(はたたて-まつ)」(6代目)がある。秀吉は自軍の士気を鼓舞するために、松の樹上高く千成瓢箪の旗印を掲げ、勝利に導いたという。 周辺に展望台があり山崎・三川(木津川・宇治川・桂川)と合流後の淀川、山崎、男山などを見渡せる。「山崎合戦之地」の碑も立てられている。 ◈天王山山頂一帯(大山崎町)に現在は、「秀吉の道」が整備されている。6カ所の陶板説明板も設置されている。 山上には、秀吉が合戦後に築造した居城・山崎城の遺構(石垣・空堀・井戸跡)もある。 ◈宝積寺(大山崎町)には、秀吉の本陣が置かれた。境内に、合戦の戦没者を弔うために、秀吉が一夜で建てたという三重塔がある。境内は後に、秀吉の築造した山崎城に取り込まれた。 ◈勝龍寺城公園(長岡京市)は、光秀が敗走時に一時退却した勝龍寺城があった。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『続・京都戦国武将の寺をゆく』、『週刊 山崎合戦図屏風-絵で知る日本史11』、『週刊日本の合戦-羽柴秀吉と山崎の戦い』、『週刊 名将の決断№9 毛利元就・明智光秀』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|