|

|

|

| 興聖寺 (京都市上京区) Kosho-ji Temple |

|

| 興聖寺 | 興聖寺 |

|

|

【参照】旧門                鐘楼     庫裏  庫裏  庫裏玄関      仏殿(本堂)  仏殿(本堂)  仏殿(本堂)      方丈  方丈   方丈  方丈  方丈、障壁画  方丈、障壁画  方丈  方丈庭園   方丈庭園    茶室  方丈  降り蹲踞  降り蹲踞  降り蹲踞  降り蹲踞、織部燈籠  方丈北の庭園    雪の柏樹  サルスベリ  サルスベリ    【参照】江戸時代の『都名所図会』に描かれた興聖寺(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

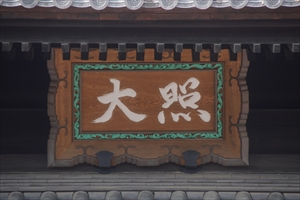

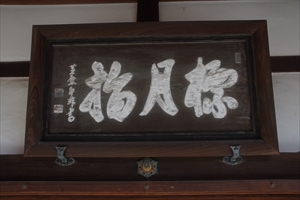

堀川通に面した興聖寺(こうしょう-じ)は、古田織部と関わり深く、「織部寺(おりべ-でら)」ともいわれている。「西陣興聖寺」ともいう。山号は円通山という。 臨済宗興聖寺派の本山、本尊は釈迦如来。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、文禄年間(1592-1596)、この地に虚応円耳(こおう-えんに)が大昭庵を結んだことに始まるという。 江戸時代、1603年、第107代・後陽成天皇の勅、茶人・古田織部の願により建立された。虚応円耳を開山とし、「円通山興聖寺顕蜜自得禅寺」と称した。台密を兼学した。 1629年、第108代・後水尾天皇の勅願所になる。(『雍州府志』)。勅願寺一派の本山になる。 1689年、現在の仏殿が建立された。 1701年、第113代・東山天皇が常紫衣を勅許とする。五山第一の綸旨を与える。(『坊目誌』)。一時は隆盛になり数十カ寺(末寺52寺とも)を有したという。 1788年、天明の大火により焼失した。(『翁草』)。以後、衰微する。 近代、1887年、臨済宗相国寺派に合流した。 現代、1948年、臨済宗興聖寺派本山として独立する。 ◆虚応 円耳 安土・桃山時代-江戸時代前期の僧・虚応 円耳(こおう-えんに、1559-1619)。詳細不明。男性。俗姓は斎藤、別号は無染。京都の生まれ。妙満寺・日重に学び、大応寺を開く。臨済宗になり、1603年、古田織部に幾度と請われ興聖寺を創建した。1615年、上野・長楽寺の天海より台密の葉上(ようじょう)流を継ぐ。著『心経円耳註』など。61歳。 天皇家から支持を受けた。奈良写経をもととしたとされる『一切経』を蒐集した。 ◆古田 織部 安土・桃山時代-江戸時代前期の武将・茶人・古田 織部(ふるた-おりべ、1543/1544-1615)。男性。名は重然(しげなり)、通称は左介、号は印斎、景安、古左、古織(こしょく)、法名は金甫宗室。美濃(岐阜県)の生まれ。父・古田重定。初め、美濃の守護大名・土岐氏に属した。1560年、織田信長の美濃平定の際に、父とともに信長に従う。播州攻略に活躍した。1582年、信長の死後、豊臣秀吉に従う。山崎の戦に加わる。この頃より千利休と親交した。1583年、賤ヶ岳の戦、1584年、小牧・長久手の戦い、1585年、紀州根来攻め、四国征伐などに出陣した。秀吉が関白に任じられ、織部は従五位下織部正(かみ)になる。秀吉に山城国西ヶ岡に領地を与えられた。1587年、九州征伐、1590年、小田原征伐に従い、1592年、文禄の役で肥前名護屋に下る。秀吉によりわび茶を武家の茶に改めるように命じられ、書院式茶道を完成し諸大名に伝授した。秀吉の最晩年に、御咄衆の1人に加えられる。1591年、利休の堺蟄居を命ぜられた際に、細川三斎(忠興)と淀の舟本で見送る。1594年頃、小堀遠州が弟子入りする。慶長年間(1596-1615)初年、茶の湯名人と評される。1598年、秀吉没後に、西ヶ岡の地を嫡男・重広に譲り、伏見の屋敷で茶事に専念した。徳川家康に仕え、利休に茶を学ぶ。1600年、関ヶ原の戦で徳川方に付く。常陸・佐竹義宣を東軍に帰属させる工作を行う。1603年より、小堀遠州に茶の湯を伝授した。(慶長伝授)。1608年、大坂城で織田有楽斎とともに秀頼に献茶した。1610年、江戸城で2代目将軍・秀忠に台子を伝授する。京洛での放火事件に織部の茶坊主が関与し、1614年、大坂冬の陣で徳川方に加担し、負傷した。1615年、大坂夏の陣では、恩ある豊臣方に通じたとして、一族とともに捕えられた。伏見木幡(こばた)の屋敷内で抗弁せず自刃した。著『茶湯伝書』。72/73歳。墓は大徳寺塔頭・三玄院(北区)、興聖寺(北区)にもある。 後に利休七哲の一人になる。織部流茶道の祖。破格の茶といわれ、茶の湯を変革した。利休の茶を改め、武士好みの茶道、大名茶を確立する。作意は織部好みと呼ばれた。茶室に多窓形式の興福寺八窓庵、藪内家燕庵、露地、形の歪む「へうげもの(沓型茶碗)」の織部焼、灯籠などを残した。切腹後は「天下一の宗匠」などと称された。門弟に徳川秀忠、本阿弥光悦、小堀遠州などがある。 ◆藤堂 高虎 室町時代後期-江戸時代前期の武将・大名・藤堂高虎(とうどう-たかとら、1556-1630)。男性。近江国(滋賀県)の生まれ。父・土豪・藤堂虎高の次男。浅井長政の足軽、1570年、姉川の戦い、1573年、小谷城の戦いに参戦、浅井氏の旧臣・阿閉貞征、磯野員昌、織田信澄に仕える。1576年、羽柴秀吉の弟・秀長に仕える。1581年、但馬国の土豪を討ち、所領を加増、鉄砲大将になる。秀長の中国攻め、賤ヶ岳の戦い、1585年、四国攻め、紀州征伐にも功あり加増、大名になった。1585年、紀州征伐に加わる。猿岡山城、和歌山城の普請奉行に任命される。1587年、九州征伐で救援。この頃正五位下・佐渡守に叙任する。1589年、北山一揆鎮圧のため赤木城を築城した。1591年、秀長死後、豊臣秀保に仕え、1592年-1593年、文禄の役に参戦、1595年、秀保没後、出家し高野山に上る。秀吉召還により還俗、伊予国板島の大名になる。1597年-1598年、慶長の役に参戦、大洲城を加増。板島丸串城の改修を行う。1600年、徳川家康の会津征伐に従い、岐阜城攻め、関ヶ原本戦に加わる。功により家康より今治に加増。江戸城改築、1608年、津藩主。1614年-1615年、大坂の陣で徳川方として参戦、従四位下に昇任した。戦没者供養のため南禅寺三門を造営した。家康没後、2代将軍・秀忠に仕え、藩政も確立、幕命により他藩の後見も務めた。75歳。 ◆福宮 江戸時代前期の皇族・福宮(1703-1705)。詳細不明。女性。父・第113代・東山天皇、母・新崇賢門院櫛笥賀子の第2皇女。2歳。 墓は福宮墓として興聖寺内にある。戒名は尊勝法院宮。 ◆曾我 蕭白 江戸時代中期の絵師・曾我 蕭白(そが-しょうはく、1730-1781)。男性。姓は三浦、名は暉雄(てるお)、暉一、暉鷹、字は師龍、通称は左近二郎、別号は蛇足軒、鬼神斎、如鬼、虎道、鬼神斎、鸞山(らんざん)など多い。京都の生まれ。父・商家・吉右衛門、母・ヨツの次男。家は紺屋「丹波屋(丹後屋)」という。10代で両親、兄を亡くす。絵は高田敬輔、望月玉蟾に師事したともいう。雲谷等顔(うんこく-とうがん) に学ぶ。室町時代の画家・曾我蛇足に私淑し蛇足軒、10代蛇足を称した。曾我直庵にも学んだという。江戸時代中期の白隠の影響を受けたともいう。20代後半で画業で生計をたて、曾我蕭白を名乗る。1758年、伊勢旅行、1764年、再び伊勢に行く。伊勢・久居の米屋で奉公していたという。1767年、播州を旅する。播磨、1772年頃から京都に戻る。池大雅と親しくした。1775年、『平安人物志』載る。 山水、人物、花鳥、故事など奇怪な画風で評判を呼び、細密な描写、構図、鮮やかな彩色などで「異端」の画家と位置付けられた。骨法用筆による荒々しい筆法を用いた。興聖寺に、代表作「寒山拾得図」が残る。ほかに「群仙図屏風」など。奇行の逸話が残る。51/52歳。 墓は興聖寺(北区)にある。 ◆杏橋 幹彦 現代の写真家・杏橋 幹彦(きょうばし-みきひこ、1969-)。男性。神奈川県茅ヶ崎の生まれ。 1992年、カメラを携えオーストラリアへ旅する。2002年より、足ヒレのみで海に素潜りして撮影を行う。 「青い作品」は国内外で高い評価を得ている。 写真集「Blue Forest」。 ◆本尊 ◈本堂(仏殿)の須弥壇に本尊の「釈迦如来像」が安置されている。 三尊仏であり、脇侍は普賢菩薩、文殊菩薩になる。 脇檀に「勝軍地蔵菩薩像」がある。鎌倉時代作であり、愛宕山旧本地仏になる。 脇檀の左の「達磨像(朝鮮達磨像)」は、武将・藤堂高虎(1556-1630)の寄進による。織部の自刃後に興聖寺の大檀那になった高虎が寄進したという。眼光鋭い達磨像になる。 脇檀右に「弥勒菩薩」が祀られている。 ◈開山堂に、開山・「虚応円耳の木像」を祀る。 ◈雲了軒に「古田織部の木像」が祀られている。束帯姿をしている。 ◆建築 ◈「仏殿(本堂)」は、江戸時代前期、1689年に藤堂高虎の建立による。江戸時代後期、1788年の天明の大火でも焼失を免れている。 本来は仏殿として建てられ、法堂(はっとう)を兼ね、現在は本堂として使われている。 ◈「方丈」は、江戸時代後期、1788年の天明の大火後に再建された。かつて、仏像が安置されていた。現在は、法要・法話・精進料理をふるまう斎会(さいえ)などが行われている。 ◈「開山堂」がある。 ◈「涅槃堂」には、愛宕山の神宮寺・白雲寺から遷された勝軍地蔵に見守られた人々の位牌が安置されている。 格天井には「四季花卉図」が描かれ、40面に四季の花の絵が各季10点ずつ配置されている。 ◈「庫裏」は、江戸時代後期、1788年の天明の大火後に再建された。 ◈祠堂「雲了軒」は、織部の院号から名付けられ、織部の木造が祀られている。 ◈「ふれあい堂」がある。写経・写仏などもが行われている。 ◆茶室 ◈茶室「雲了庵」がある。利休好みになる。 ◈「青松庵」は、織部の妻の院号から名付けられた。 ◆庭園 ◈方丈の南の庭園は、苔地・楓の植栽などによる。伽藍が借景になっている。 西側は池泉・石橋・白砂の築山・白砂・植栽などで構成されている。 ◈方丈の北側に枯山水式の庭園があり、滝組・川の流れ・苔地・白砂・植栽などで表現されている。 ◆降り蹲踞 降り蹲踞(つくばい)は、茶室「雲了庵」の露地庭にある。白砂の庭に周囲は苔地になっており、石組みされ2つの螺旋状の石段が付けられている。 通常の蹲踞より深く掘り下げられ、実用的な意味はないともいう。石段下に玉砂利が敷かれ、手水鉢が配され水が注いでいる。かつては湧水していたという。石垣の途中に石仏が祀られている。脇に織部燈籠が立ち、楓が植えられている。 ◆文化財 ◈「一切経」5300巻がある。海住山寺(木津川市)の平安時代後期-鎌倉時代前期の貞慶(1155-1213)が、弟子の学ぶ教本として少しずつ蒐集した。戦国時代に、寺は多くの荘園を失い困窮し、創建時の興聖寺に譲られた。 江戸時代前期、寛永年間(1624-1644)に、第109代・明正天皇・有力者が寄進した桐製経箱は500箱ある。 ◈曾我蕭白(そが-ひょうはく)筆「紙本墨画 寒山拾得図」2幅(重文)は、江戸時代中期、1761年-1762年頃の作になる。風狂な聖人の姿が描かれている。各197×115㎝。京都国立博物館寄託。 ◈絹本著色「兜率(とそつ)天曼荼羅図」1幅(重文)は、鎌倉時代作になる。弥勒信仰による弥勒浄土を描く。 ◈本堂内陣の天井画の「雲龍図」は祖的筆による。江戸時代前期、1689年に描かれた。鳴き龍であり、絵の真下で手を打つと反響する。 ◈朝鮮王朝の松雲大師惟政の遺墨、紙本墨書「有約江湖晩 紅塵已十年 白鷗如有意 故月近捕前」は、江戸時代前期、1605年の書になる。円耳が伝えた。軸装89.6㎝、32.6㎝。 ◈紙本墨書「織部百箇条」は、江戸時代前期、1612年の作になる。古田織部の自筆による茶の湯の伝授書になる。利休の教えを書き記した。 ◆蕭白作品 曾我蕭白(そが-ひょうはく)作品は、細密な描写、構図、鮮やかな彩色などにより、「異端」の画家と位置付けられた。 『國華』4号(1890)での無記名評以来、否定的な見方、また評価に振幅が見られた。その後、辻惟雄「曾我蕭白の墓と興聖寺の蕭白一族の墓および過去帳の記載について」(『國華』905号、1967)により再評価される。現代の作家にも影響を与える。 興聖寺に、代表作「寒山拾得図」が残る。墓も当寺にある。 ◆障壁画 方丈に海中写真の襖絵「青波の襖」が飾られている。現代の写真家・杏橋幹彦(1969-)による南太平洋海中写真になる。現代、2021年2月に奉納された。 フィジーで3mの深さまで 素潜りして撮影した。全体に瑠璃色であり、仏が手を差し伸べる様にも、読経する顔にも見えるという。表装は伝統工芸家・人見祥永(しょうえい)による。幅6m。 ◆大坂夏の陣 江戸時代前期、1615年旧4月4日に、徳川家康(1542-1616)は駿府城を発つ。大坂城総攻撃(大坂夏の陣)のための出陣命令を東海・西国の諸大名に下しながら、旧18日に二条城に到着した。他方、旧4月10日に将軍・徳川秀忠(1605-1623)は江戸城を発し、旧21日に伏見城に着いている。 旧28日に、家康は二条城より大坂城に向け出陣の予定だった。その前日の旧27日になって、大坂方の500余人による家康の留守を狙った京都での後方攪乱の知らせが入った。市中での放火・蜂起・二条城の占拠に加え、大坂城よりの反撃計画だった。 家康は急遽出陣を取りやめ、京都所司代・板倉重勝(1586-1657)に捜索を命じた。潜伏者の捕縛が行われ、首謀者・木村宗喜(?-1615)も捕らえられた。宗喜は古田織部(1544-1615)の家臣だった。逮捕者に対しては拷問・磔・市中引き回し・火焙り・斬首などが行われた。 旧5月5日、家康は二条城より改めて出陣した。大坂城に立て籠もった豊臣方5万に対し、徳川方は15万5000の大軍だった。旧7日正午頃に決戦が始まり、豊臣方は終始苦戦を強いられ、夕方に天守閣が焼失した。旧8日夕刻に家康は二条城に帰還している。 旧6月11日に、家康は捕らわれた宗喜に連座し織部、その子・広重に切腹を命じた。抗弁せず二人は伏見の屋敷で自害し、検視は鳥居成次(1570-1631)、内藤右衛門佐(?-?)が務めた。旧14日に織部の家財一切は没収になり、織部所有の茶道具「勢高肩衝(せいたか-かたつき)茶入」などは徳川家の手に渡った。 ◆墓 ◈江戸時代の絵師・曾我蕭白(1730-1781)の墓がある。法名は「一輝蕭白居士」になる。富岡鉄斎(1837-1924)が銘を揮毫した蕭白墓、一族の墓も並ぶ。 ◈茶人・古田織部(1544-1615)、妻・仙子、重広(しげひろ)など5人の子の墓がある。 ◈第113代・東山天皇の皇女・尊勝法院の福宮(1703-1705)墓がある。 ◆桜 京名木の一つ、普賢象桜がある。 ◆年間行事 涅槃会(2月15日)、東日本大震災犠牲者供養法要(3月11日)、花まつり(降誕会)(4月8日)、興聖寺一切経」の虫干し(5月)、織部忌(法要後に献茶・茶会が催されている)(6月1日)、達磨忌(10月中旬)、興聖寺一切経」の虫干し(11月)、臘八大摂心(12月1日-8日)、成道会(12月8日)。 坐禅会・お経を読誦(毎日)、写経会(毎日曜日)、法話会(毎月第2土曜日)、織部会(茶室「雲了軒」)(毎月11日)。 茶話会 春(4月上旬)・夏(7月下旬)・ 秋(11月下旬)・冬(2月下旬)。 *普段は非公開 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 ウェブサイト「興聖寺」、『京都大事典』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都の寺社505を歩く 上』、『週刊 日本の美をめぐる 25 奇想の画家 蕭白と蘆雪』、『京都隠れた史跡100選』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『朝鮮通信使と京都』、『京都で日本美術をみる』、『京の冬の旅 2022 別冊旅の手帖』、『週刊 日本の美をめぐる 18 利休・織部と茶のしつらえ』 、ウェブサイト「高麗美術館」、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|