|

|

|

| 嵯峨鳥居本町並み保存館 (京都市右京区) Saga Toriimoto Traditional townhouse |

|

| 嵯峨鳥居本町並み保存館 | 嵯峨鳥居本町並み保存館 |

|

|

嵯峨鳥居本町並み保存館   駒寄せ(手前)、平格子(左)・出格子(右)  駒寄せ(手前)、平格子  ばったり床几  虫籠窓(むしこまど)  煙出しの屋根  おくどさん、井戸  井戸  「阿多古祀符火迺要慎」の札  煙出しの真下  玄関、愛宕街道  ゲンカンの天井  ザシキ、庭  ザシキ、床の間   背負い子、嵯峨鳥居本町並み保存館の展示より  平野屋・愛宕神社一之鳥居模型(1930年頃)、嵯峨鳥居本町並み保存館の展示より  1930年頃の鳥居本町の町並み(左)、旧愛宕鉄道(右上)、嵯峨鳥居本町並み保存館の展示より  伝統的建造物群保存地区(茶色の帯)、歴史的風土特別保存地区(薄緑色)、五山送り火の鳥居形(右上)、嵯峨鳥居本町並み保存館の展示より  【参照】愛宕街道  【参照】「鳥居本町」の町名 |

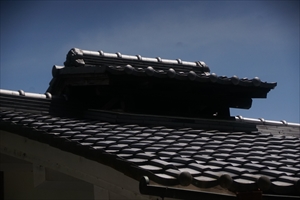

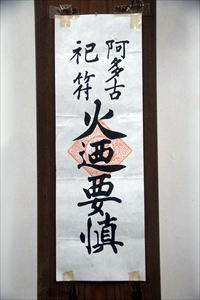

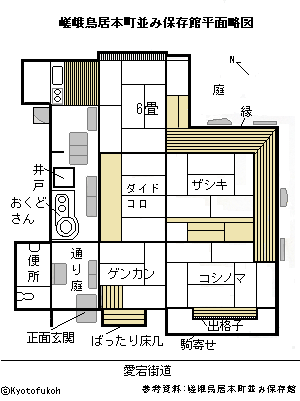

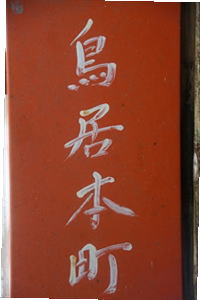

嵯峨鳥居本町(さが-とりいもと-ちょう)の愛宕街道沿いに、嵯峨鳥居本町並み保存館(さがとりいもと-まちなみ-ほぞんかん)が建てられている。 近代に入り建てられた「むしこ造町家」になる。 ◆歴史年表 近代、明治期(1868-1912)初期、町家(現・嵯峨鳥居本町並み保存館)は建てられた。 現代、1979年、2月22日、京都市は嵯峨鳥居本町(延長650m、2.6ha)を、京都の「伝統的建造物群保存地区」の1つとして選定した。5月21日、同地区は、全国伝統的建造物群保存地区協議会により「全国伝統的建造物群保存地区」に選ばれた。 1993年、11月、嵯峨鳥居本町並み保存館を京都市が開設している。 2006年、愛宕街道は国土交通省により、京都市内で唯一の「日本風景街道」に選定される。 ◆保存館 「嵯峨鳥居本町並み保存館」は、現代、1993年11月に京都市により開設された。近代、明治期(1868-1912)初期に建てられた「むしこ造町家」になる。現在は復元的に整備されている。民間の伝統的建造物・土地を借り受け、文化庁・日本芸術振興会の助成を受けて修復整備された。 むしこ造町家は、愛宕街道沿いの下地区(五体地蔵から化野念仏寺付近)に見られる。表構えは広い正面玄関、通り庇、細かい平格子・出格子、ばったり床几(しょうぎ)、駒寄(こまよ)せを特徴にしている。2階には白い漆喰壁・土塗りの漆喰壁・虫籠窓(むしこまど)、瓦葺屋根の大きな煙出しなどが見られる。洛中の町家と比較し、間口は広く、庇は深い。 内部は、北西から南東に走る通り庭(ニワ)に面し、各部屋が配置されている。入口右手にゲンカン(4畳、板間)、その奥(東)にコシノマ(6畳)、その北にザシキ(6畳、床・棚など)、その西にダイドコロ(4畳・板張)、その北に6畳間がある。ザシキの東側・北側に縁を廻し、外庭に接している。ダイドコロの西の通り庭には、土間におくどさん(竃)・大きな井戸が復元されている。天井には火袋・煙出しがある。建具は舞良戸(板戸)に復元されている。 なお、京都市の「伝統的建造物群保存地区」内における助成対象のむしこ造町家としては次のように定められている。住居様式:木造真壁造、中2階建平入形式、屋根・庇:日本瓦葺・切妻、軒裏は垂木・野地板を見せる。 壁面:しっくい塗/京壁、腰は羽目板よろい張、1階は出格子・平格子・引込格子戸、2階はむしこ窓。材料:柱は桧/これに準ずる材、木部の見掛りは上小節以上。色彩:木部は生地仕上げ/べんがら塗。 むしこ造店舗様式の壁面:同上で1階は腰高障子戸/格子戸・戸袋。 ◆町家の特徴 嵯峨鳥居本町並み保存館に見られる、主な町家造の特徴として次のようなものがある。 ◈「平格子(ひらこうし)」は、柱間に納められる木製格子になる。「出格子(でこうし)」は、建物本体から30-45㎝ほど外側に柱を立て格子で囲んだ部分をいう。いずれも、外からの侵入を防ぎ、外からは室中を覗きにくい。形状には様々なものがある。 ◈「通り庇(とおりひさし)」は、建物の表に面する通りに向かって伸びる庇をいう。庇の下はばったり床几かせ設置されている。通り道でもあり、公私の共有的な空間になっている。 ◈「駒寄せ(こまよせ)」は、表構えの正面に設けた木製柵になる。通り・敷地の境界の役割がある。往来者が軒下に入り込むのを防ぎ、泥はね・埃から建物を守る。本来は牛馬を繋ぐためだったともいう。 ◈「ばったり床几(しょうぎ)」は、見世棚、揚げ見世とも呼ばれた。軒先の壁に寄せた折り畳み式の木製床几で、腰掛用・商品などの陳列台・作業台など多目的に用いられた。 ◈「虫籠窓(むしこまど)は、厨子(ずし)という中2階正面に設けられた。土で塗り固めた格子状の窓をいう。江戸時代に防火対策として用いられたとも、通風・採光・防火・防犯のためともいう。往来者を見下ろさないための工夫ともいう。内側には障子戸が付く。夏場に障子を開け、中2階・屋根裏に籠った熱を抜く。様々な意匠がある。 ◈「通り庭(とおりにわ)」は、表から奥へと続く細長い土間をいう。土足で人が通る空間であり、風通し・採光の役割も担った。上部は火袋(ひぶくろ)という吹き抜けになっていた。食事の準備のによる熱気・煙を逃し、防火への配慮もあった。 通り庭には、井戸・はしり(長し台)、おくどさん・水屋(物入れ)などが一列に配してあった。 ◈「煙出し(けむりだし)」は、竈の上部にあり、屋根の棟部分に開口部を設け、その上に小さな屋根を載せている。。竈などで炊事をした煙を屋外に排し、採光の意味もあった。 ◈「おくどさん/くど」は、関西地方の竈(かまど)の愛称で、粘土・石で周囲を囲い、仕上げは漆喰による。風を除け火の粉が散るのを防ぎ、効率よく煮炊きができるように工夫されていた。火伏神の愛宕神社「阿多古祀符 火迺要慎」の札が貼られている。 大釜は「おかまさん」といわれ、平素は使わず、松・榊の枝を飾り竈の神を祀った。ハレの正月前の餅つき・煮豆の時などの儀式時に使用された。大釜の蓋は厚板3枚を2本の吸付蟻桟(すいつき-ありぜん)で一枚に固定し、その上に取手を付けた。取手は、蒸気による反り、歪み防止のため蓋の厚みを増す効果もあった。 ◆嵯峨鳥居本地区 嵯峨鳥居本地区は嵯峨野の北西、愛宕街道沿いにある。鳥居本とは「鳥居の足元」を意味し、愛宕神社の一之鳥居の門前集落を意味している。地区は、化野念仏寺を境にして上地区(愛宕神社の一之鳥居近く)、下地区(五体地蔵から化野念仏寺付近)に分けられる。 地区は、室町時代末/安土・桃山時代、16世紀(1501-1600)末か、江戸時代中期/17世紀(1601-1700)中期から農林業・漁業を主体とした集落として形成された。その後、愛宕神社の門前集落としても開かれた。 江戸時代末期-近代の明治期(1868-1912)-昭和期(1926-1989)/19世紀(1801-1900)後半に、愛宕街道沿いには農家・町家に加え、愛宕山参詣者のための店・茶屋も軒を連ねて栄えた。地区の民家は農家風と町家風が共存し、町並みも農村的景観から次第に都市的景観に移行していった。 江戸時代末期-近代の明治期(1868-1912)・大正期(1912-1926)/19世紀-20世紀初頭の伝統的な建物が多く残されている。①農家風民家「くずや」は茅葺平屋建、平入/妻入。②「むしこ造り町家」は瓦葺中2階建、平入。③「平屋建町家」は瓦葺平屋建、平入。④「中2階建町家」は、瓦葺中2階建、平入。⑤「2階建町家」は、瓦葺2階建、平入になる。 上地区は主に茅葺の農家風民家、下地区は町家風の建物が建てられている。 ◆展示物 嵯峨鳥居本町並み保存館のゲンカン・コシノマ・ダイドコロが史資料・模型などの展示室になっている。 ◈保存館・伝統的建造物群などの各史資料、背負子などが展示されている。 ◈愛宕電気鉄道(1929-1944)の関係資料がある。 ◈鮎茶屋「平野屋」の主屋・愛宕神社一の之鳥居の復元模型(1930年頃の愛宕街道を含む東西145m・南北35m範囲、1.5×1.17m・30分の1模型)がある。 ◈嵯峨鳥居本町の町並み復元模型(1930年頃の愛宕街道を中心にした東西700m・南北200m、3.5×1m・200分の1模型)が展示されている。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊参考文献・資料 嵯峨鳥居本町並み保存館の説明板、『京の伝統的建造物保存地区』、ウェブサイト「京都市都市計画局 都市景観部 景観政策課(町並み保全係)」、ウェブサイト「嵯峨鳥居本伝統的建造物群保存地区保存計画-京都市」、ウェブサイト「京都市嵯峨鳥居本町並み保存館 鳥居本町と保存館の概要-観光庁」、ウェブサイト「八清」、ウェブサイト「全国伝統的建造物群保存地区協議会(伝建協)」、ェブサイト「コトバンク」  |

|

|