|

|

|

| * | |

| 石清水八幡宮・男山 (京都府八幡市) Iwashimizu-hachimangu Shrine |

|

| 石清水八幡宮 | 石清水八幡宮 |

|

|

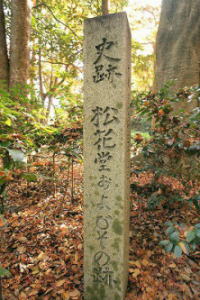

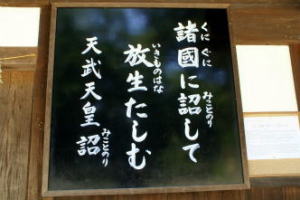

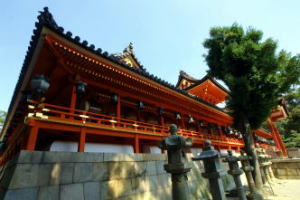

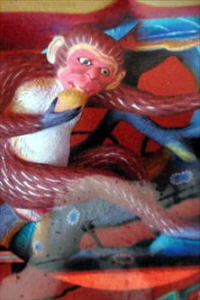

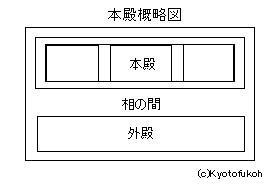

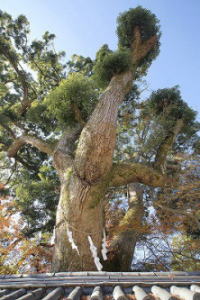

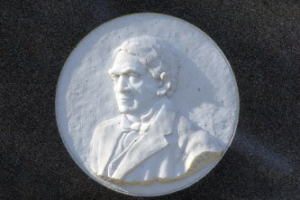

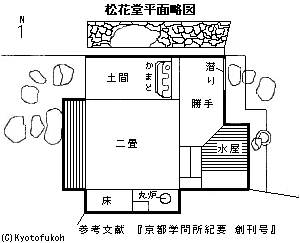

一の鳥居  一の鳥居、額束   名水の筒井  頓宮の北門    男山(八幡)  放生池(270坪)、1999年までは放生行事はここで行われていた。  池の間(頓宮参集所)、かつてここに極楽寺が建っていた。1868年に焼失した。  五輪塔(航海記念塔)(重文)  頓宮の俯瞰図、掲示板より  頓宮殿  斎館、頓宮神饌所  頓宮廻廊と男山   頓宮、南門と参道  頓宮、南門  摂社・高良神社(高良玉垂命)  高良神社  高良神社  高良神社  高良神社  頼朝手植え松(2代目)   二の鳥居、坂道の表参道が、男山山頂の本宮まで続いている。  表参道(大坂)、裏参道は太子坂(奉行坂)といわれた。  表参道の紅葉  神幸橋  相槌神社、参道下にある。右手に「山の井」があり、小鍛冶宗近が鍛冶水として用いたという。  影清塚(かげきよづか)  かつてこの付近には、瀬織津姫を祀る祓谷社があった。大祓いの神事が行われていた。参拝者はここで、石清水の流れに自らを映し、不浄を払い清めた。  駒返橋、上り坂が急峻として馬がここで引き返したという。  現代、1957年に国史跡「松花堂跡」  松花堂跡  大扉稲荷社(御食津神)、社祭(2月初午日)  豊蔵坊跡、江戸時代豊蔵坊は幕府の祈祷所となっていた。  男山山中には、近代になり撤去された宿坊跡の碑だけがいくつも残されている。  参道の石段  竹林  神馬舎  三の鳥居  一個石(ひとついし)  参道、三の鳥居から南総門まで通じている。   参道の両脇にある石燈籠  御羽車舎  書院  書院  書院の庭園  書院の庭園、石灯篭(重文)  「鳩峯寮(きょうほうりょう)の庭」  手水舎  供御所  供御所、末社、竈神殿(そうじんでん)  供御所、第40代・天武天皇(631?-686)、詔「諸国に詔して放生たしむ」  本宮の俯瞰図、掲示板より   本宮の南総門  本宮楼門(重文)  本宮楼門、手前が拝所    本宮の廻廊と西門  本宮  本宮  本殿の間、説明板より  欄間彫刻「葡萄と栗鼠」、説明板より  左甚五郎作「目貫の猿」、説明板より  織田信長奉納の「黄金の雨樋」、説明板より  本宮  本宮、廻廊  本殿北東の廻廊の鬼門封じ   神楽殿   絵馬、下はエジソン  御神木の大楠   信長塀、本殿の周囲を廻らせている。  右から末社・廣田社、生田社、長田社  校倉の倉、かつて経蔵があった。  右から摂社・住吉社、末社・一童社  右から末社・貴船社、末社・龍田社  摂社・若宮社  摂社・若宮殿社  右から摂社・水若宮社、末社・気比(けひ)社  末社・水分社(みずまくりしゃ)  伊勢神宮遥拝所、東外門の東  細橋(ささやきばし)、本殿東外門の東  石清水社  石清水社  泉殿、石清水社  石清水井、水はいまも涸れていない。  竹雨水  裏参道  エジソン記念碑  エジソン(1847-1931)  【参照】白熱電球のフィラメントとして使われた真竹(京都市洛西竹林公園)  孟宗竹   本宮北の展望台からの北の景色、三川、天王山、愛宕山、比叡山、京都市街地、醍醐などの眺望がきく。  谷崎潤一郎(1886-1965)文学碑  【参照】大谷川(放生川)に架かる安居(あんご)橋  【参照】  【参照】大谷川(放生川)、放生会が行われる。かつてはホタル舞う川だったという。  【参照】走井餅  【参照】走井餅  【参照】走井餅  【参照】木津川と男山、御幸橋  【参照】男山(若山神社)  【参照】天王山から見た男山  【参照】三川合流(若山神社) 【参照】三川合流(若山神社) 【参照】桂川と天王山  【参照】宇治川  【参照】背割堤の桜  【参照】背割堤の桜 |

八幡(やわた)市の石清水八幡宮(いわしみず-はちまんぐう)は、男山(おとこやま)全山、麓一帯が境内になっている。京都の西南の裏鬼門に当たり、王城守護、国家安泰のために祀られた。かつては、八幡宮寺といわれ、神仏混淆の霊地だった。伊勢神宮に次ぐ「国家第二の宗廟(そうびょう)」と謳われた。「男山八幡宮」「八幡さん」と親しまれた。武運長久の神として清和源氏、武士の信仰も集める。 祭神は、本殿中央(中御前)に誉田別尊(ほんだわけのみこと、第15代・応神天皇、八幡大神、本地仏、阿弥陀仏、釈迦)、西御前に比咩大神(ひめおおかみ、多紀理昆得命、市寸島姫命、多岐津毘賣命の三柱、同観音、文殊)、東御前に息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと、神功皇后、同勢至、普賢)の八幡三所大神を祀る。 平安時代、1081年に確定した二十二社の制の上七社の一つ。神仏霊場会第81番、京都第1番。 厄除け、開運、勝運、武運長久の信仰篤い。式内社の武内宿禰命にあやかり延命長寿の信仰がある。延命長寿のお守り、厄除け開運の八幡御神矢、厄除開運いかりが授与される。 御朱印(本社、石清水社、高良神社)が授けられる。 ◆歴史年表 かつてこの地、雄徳山(おとこやま、男山、牡山、丈夫山)は、京の裏鬼門に当たっていた。山には、石清水寺(現在の石清水社とも、のちの護国寺とも)があり、霊泉を祀っていたという。 奈良時代、781年、八幡神は「護国霊験威力神通大菩薩」の尊号を贈られる。(『東大寺要録』821年の条) 783年、「護国霊験威力神通大自在王菩薩」と称した。 平安時代、859年/860年、奈良・大安寺(だいあんじ)の僧・行教(ぎょうきょう)が、第56代・清和天皇の即位に伴い、藤原良房の命により、豊前・宇佐宮の八幡神(八幡大菩薩)の神霊を男山・鳩ヶ峰(鳩嶺)に奉安した。清和天皇の命により、木工寮・権允(ごんのじょう)橘良基は、八幡造の六宇(ろくう)宝殿・礼殿を建立する。当初は、「石清水八幡大菩薩」「石清水八幡宮護国寺」といわれた。(『石清水八幡宮護国寺略記』863年、『石清水遷座略縁起』995年) 860年、三座(応神天皇、比咩大神、神功皇后)が勧請されている。 861年、近京名神七社中第一社として祈雨の奉幣に預かったという。(『三代実録』) 862年、石清水寺が護国寺と改称された。別当に行教の甥・安宗が就き、寺と八幡宮を兼務したとみられている。 863年頃/876年、放生会が始まる。 864年/863年、行教が官符を申下し、神宮寺の護国寺と改めたともいう。豊後由原宮(ぶんごゆすはらぐう)に倣って宮寺となる。実際には八幡宮、護国寺ともに一体の宮寺になる。 865年、石清水八幡大菩薩宮と称した。(『三代実録』同年の条)。和気朝臣彜範の勅使として楯矛、御鞍を奉納した。 869年、石清水の皇大神と称した。(『三代実録』)。新羅の来寇(らいこう)鎮定の宣命に皇大神(すめおおみかみ、八幡神)はわが朝の祖とした。筑前で起きた新羅寇賊(こうぞく)事件に関して当宮に奉幣がなされる。 872年、渤海(ぼっかい)来朝を告げられた。 876年、石清水八幡宮護国寺と称した。(『三代実録』同年条)、宇佐宮に准じて初の神主・紀御豊(きのみとよ、行教の甥)が置かれる。以後、紀氏が相続する。山城国正税より年料42石が与えられた。 878年、安奈が山麓に極楽寺を建立する。 886年、石清水大菩薩宮が鳴動し、太鼓を打つような音が止まず、陰陽寮は「兵事を警すべし」と告げる。(『三代実録』) 896年、益信(行教の弟)が当宮初代の検校に就く。 昌泰-延喜年間(898-923)、朝廷より格別の崇敬を受けた十六社の一つに選ばれた。(後の二十二社の制) 916年、第一社(伊勢神宮に次ぐ第二の宗廟)として奉幣を預かったという。(『日本紀略』同年の条)。臨時際の初例になる。 935年-941年、平将門・藤原純友(すみとも)の乱では、朝廷より八幡大神の神威による平定の請願がある。 936年、荘園は、河内国、矢田庄にあった。 939年、朝廷との関わり深く、皇室の祖神を祀る太祖(たいそ)、伊勢神宮に次ぐ、「天下第二の宗廟」になる。 940年、藤原純友の乱の平定を祈り、乱平定を謝し神封25戸(山城20戸、丹波10戸)を受ける。封戸は、神宮寺の護国寺別当が管理し、宮寺領と呼ばれた。 942年、第61代・朱雀天皇により、承平・天慶の乱(将門・純友の乱)平定の報賽(ほうさい)として歌舞を奉られ、石清水臨時祭が始められる。宇佐八幡宮香椎廟奉幣使・小野道風は石清水八幡宮勅使・播磨守源充明とともに臨時祭に加わり鎮西に下向する。(『三代実録』『本朝世紀』) 945年、志多良事件が起こる。菅原道真、八幡神を祀る神輿を担いだ摂津国の群集が上洛し、途中、宣託により行き先を変え当宮に安置された。 948年、方生会が勅祭になる。 967年、初めての石清水臨時祭ともいう。(『江談抄』「石清水臨時祭始事」) 971年、石清水臨時祭に勅使が遣わされ恒例になる。 974年、放生会が始まり、朝廷の大会とされたともいう。 979年、第64代・円融天皇行幸以来、250回以上という歴代天皇・上皇の行幸が続いた。 989年、旧正月21日、円融法皇が参詣した。 1023年、石清水八幡宮別当・元命は宝塔院(東宝塔院)の建立を行う。 1039年以降、室町時代中期まで、「二十二社奉幣の制」中「上七社」に列せられた。 1045年、源義家が社前で元服し、八幡太郎と名乗る。この頃より、源氏の守護神になった。 1046年、源頼信が誉田八幡に一族繁栄を祈願した。頼義は前九年の役勝利を報謝する。 1054年、大宰府は府宣により石清水八幡宮別当・清成に、筑前国などの八幡宮雑務執行権を認める。 第71代・後三条天皇(在位:1068-1073)の時、荘園34か所になり、伊勢神宮に次ぎ、賀茂神社、春日大社とともに「三社の随一」と称された。 1069年、別当・清秀の時、丈六の釈迦、薬師仏が内陣の東西に安置される。 1070年、放生会で神幸祭が行われる。 1072年、荘園は山城、河内、和泉、美濃、丹波、紀伊の6カ国34カ所あった。同年、荘園整理により13カ所が停止された。 1081年、確定した二十二社の制の上七社の一つになる。 1104年、大衆の神輿による強訴予告がなされ、別当光清により鎮められた。 1128年、八幡別当職は弥勒寺講師職を兼任する。臨時祭に、中宮・藤原彰子(しょうし)が3基の神輿(しんよ)を奉った。 1131年以来、社家・田中坊は、筑前国筥崎(はこざき)宮検校を兼ね同宮領を支配した。善法寺は、104カ所の寺領をもつ豊前国宇佐八幡宮弥勒寺を支配していた。 保延年間(1135-1141)、社殿が炎上した。[第1回目の炎上] 1158年、宮寺領は33カ国、100カ所あった。護国寺の宿院・極楽寺領37カ所は、護国寺別当の管理下に置かれている。 平安時代末、封戸300余戸に及んだ。 鎌倉時代、1185年、源頼朝は、神領寄進する。 1191年、頼朝は、別当領を保護した。 1235年、神人(じにん)が神輿を振って訴えようとし、朝廷は伊賀、因幡国内の荘園を寄進した。 1274年、1281年、モンゴルの来襲(元寇、文永の役、弘安の役)に対し、東巌慧安は「蒙古降伏祈願文」(1270年、1271年)を石清水八幡宮の八幡大菩薩に捧げ、国家安泰を祈願した。亀山上皇が参籠した。西大寺・叡尊が異敵追討の祈祷を修した。 1286年、一遍が八幡神に帰依し、石清水八幡宮に参詣した。(『一遍上人絵伝』巻9) 南北朝時代、1333年-1392年、当宮は南北両方の争奪地になる。別当家の田中家、善法寺家も二分される。第97代・南朝第2代・後村上天皇天皇(在位:1339-1368)が一時、本宮を行宮にした。 建武年間(1334-1338)、社殿が炎上した。[第2回目の炎上] 1375年、旧3月27日、足利義満が初めて参詣した。以後、1408年までに24回訪れた。 1381年、仁王経会(にんのうきょうえ)が始まる。 1382年、仁王経会が行われた。 室町時代、1394年、仁王経会が行われた。 1428年、1425年に没した5代将軍・足利義量後、4代将軍・義持も重病に陥り後継者指名を拒否した。前代未聞の石清水八幡宮でのくじ引き(神判)で後継者を決定することになる。結果、義円(義教)が6代将軍に決まる。 1467年以降、応仁・文明の乱(1467-1477)により石清水臨時祭が中絶する。 1478年以降、放生会が中絶するともいう。 1483年、放生会が中絶する。 1488年、石清水臨時祭が追行される。 永正年間(1504-1521)、社殿が炎上する。[第3回目の炎上] 安土・桃山時代、1580年、織田信長が本殿前後二棟の軒に、金銅樋(きんのとい)を寄進した。 1584年、豊臣秀吉が120石を寄進する。 1588年、秀吉は1万石を寄進する。 1589年、秀吉は四方回廊再建、2000石の寄進を行う。 1594年、石清水八幡宮社務田中家の分家、正法寺・志水宗清の娘・亀女は、徳川家康側室になる。 江戸時代、1606年、豊臣秀頼が社殿を造営する。 1610年、石清水八幡宮領を「検地令免許、守護不入」の地とする徳川家康の朱印状が届く。 1634年/1631年、3代将軍・徳川家光により現在の社殿が建立される。 1679年、放生会が再興される。 1813年、石清水臨時祭が再興される。 1816年頃、護国寺が再興された。 1847年、旧4月、第121代・孝明天皇は勅旨を遣わし譲位を祈願した。 1850年、旧4月、孝明天皇は、「万民安楽、宝祚長久」の祈りを、石清水八幡宮など七社七寺に命じた。 1861年、和宮が降嫁を前に当宮を参詣した。 1863年、第121代・孝明天皇が攘夷を祈願するために八幡神に行幸している。14代将軍・徳川家茂に攘夷の節刀を贈ろうとした。だが、家茂、後見職・慶喜は、男山に登らなかった。尊攘派による攘夷を誓わせようとの意図に抗ったためとされる。 1868年、鳥羽・伏見の戦いでは、石清水八幡宮に幕府軍の陣が敷かれた。官軍が勝利し、極楽寺など一部の堂宇が焼失している。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、社領も上知になり、多くの建物は破却されるか、江戸時代末の鳥羽・伏見の戦いで焼失した。社号は八幡大菩薩が禁止され、「八幡大神」と改称されている。神前に魚味を供することが禁じられた。放生会(旧8月15日)は中秋祭(旧9月15日)に改称される。宮寺の多くは破却される。 1869年、石清水の名称は、「男山八幡宮」に改める。 1870年、石清水臨時祭が廃止される。 1871年、官幣大社に列せられる。男山八幡宮と改称する。 1877年、第122 代・明治天皇が行幸し、歴代天皇の行幸は240度余になった。 1883年、賀茂社とともに勅祭社になる。 1884年、中秋祭(放生会)は男山祭と改称され、平安時代以来の旧儀に戻る。 1918年、1月、再び「石清水八幡宮」に改称されている。男山祭は石清水祭に改められる。 1926年、男山ケーブルが敷設される。 現代、1952年、現代の作庭家・重森三鈴により作庭が行われる。 1983年、「男山京都府歴史的自然環境保全地域」に指定された。 1991年、校倉宝庫より神像群が発見される。 2007年、境内より平安時代の古瓦が見つかる。 2010年、八幡宮跡、護国寺跡の遺構が確認された。 2011年、境内が国の史跡に指定される。 2013年、4月、一般社団法人「心游舎(しんゆう-しゃ)」は、彬子(あきこ)女王を発起人とし設立される。本部所在地は石清水八幡宮内に置かれる。 2018年、6月、大阪府北部地震により、石燈籠が複数倒れた。8月、台風21号により多数の倒木、建造物の一部損壊、近くの背割堤の桜も200本以上の被害があった。 ◆行教 平安時代前期の僧・行教(ぎょうきょう、?-?)。男性。父・紀魚弼(きの-うおすけ)の子。東寺長者・益信(やくしん)の兄ともいう。行表に師事した。大和・大安寺(だいあんじ)で三論、密教をまなぶ。859年、第56代・清和天皇の即位に伴い、藤原良房の命により、豊前・宇佐八幡宮に参籠した。平安京の近くに遷座する託宣を受け、山城国男山に社殿を建てた。860年、八幡神を勧請し、石清水八幡宮とした。861年、宇佐で『大般若経』などの講読を行い、石清水八幡宮に15僧を置いた。863年、伝灯大法師位。 弟子で甥の安宗は、宇佐で一切経を書写し、875年、行教の没後に完成させた。 ◆元命 平安時代後期の僧・元命(げんめい、?-1051)。男性。祖父は豊前国(福岡県・大分県)任用国司。国府土豪の出身という。講師賢高の真弟子。999年、宇佐・弥勒寺講師。1014年、石清水八幡宮少別当、権別当、1023年、石清水八幡宮別当に就き宝塔院(東宝塔院)の建立を行う。1029年、法眼、1037年、別当職を譲り検校。1043年、法印、1047年、弥勒寺講師を譲る。宇佐・弥勒寺で亡くなる。 ◆小侍従 平安時代後期-鎌倉時代前期の歌人・小侍従(こじじゅう、1121-1202)。女性。父・石清水八幡宮25代別当・紀光清、母・菅原在良娘で花園左大臣家小大進。ともに勅撰歌人。中納言・藤原伊実の妻になるが死別した。第78代・二条天皇、太皇太后宮多子、高倉天皇に仕える。1179年、出家した。平経盛、源頼政・師光、藤原実定・隆信などの歌人と交流があり、頼政との恋愛が知られた。殷富門院大輔と共に女性歌人の双璧とされた。晩年は後鳥羽院歌壇に連なる。『平家物語』月見の段により恋人の情趣は待宵(まつよい)と答えたことから「待宵の小侍従」と称された。晩年は男山中谷椿房に棲んだとも、水無瀬・真如院に隠棲したともいう。家集『小侍従集』。81歳?。 ◆足利 義教 室町時代前期-中期の室町幕府第6代将軍・足利 義教(あしかが-よしのり、1394-1441)。男性。初名は義宣、法名は義円、法号は普広院。 京都の生まれ。父・室町幕府3代将軍・義満、母・三宝院坊官安芸法眼の娘・慶子。義持の同母弟。1403年、青蓮院に入室した。1408年、得度して義円と称した。1411年、受戒、大僧正に上り准后の宣下を受ける。1419年-1421年、天台座主になる。1428年、義持が嗣子なく急死し、遺言による後継指名で義持が拒否したため、石清水八幡宮の宝前で、籤(くじ)により義円が後嗣と決定した。還俗して義宣と名乗った。従五位下左馬頭に叙任した。1428年、北畠満雅の蜂起を鎮圧し、第101代・称光天皇没後、伏見宮貞成の子を迎えて、第102代・後花園天皇に擁立するなど幕権の威を示した。1429年、元服し、将軍宣下を受けた。1432年、左大臣、淳和・奨学両院別当を兼ね、源氏長者に補された。1435年、山門を弾圧した。1438年、関東公方足利持氏の挙兵(永享の乱)に際して鎮圧した。守護家の家督にも積極的に介入する。専制は「万人恐怖」と恐れられた。1440年、一色義貫、土岐持頼を暗殺、1441年、畠山持国を追放した。赤松満祐により自邸に招かれ、宴席中に斬殺された。(嘉吉の変)。京都に没した。48歳。 以後、将軍の権力は失墜し、細川、山名氏ら守護台頭の契機になる。 ◆松花堂 昭乗 安土・桃山時代-江戸時代前期の真言宗学僧・書画家・歌人・松花堂 昭乗(しょうかどう-しょうじょう、1582/1584-1639)。男性。姓は喜多川、幼名は辰之助、通称は滝本坊、別号に惺々翁・南山隠士など。摂津国(大阪府)堺の生まれともいう。幼少期を兄・中沼元知の家で送る。近衛信尹に仕えた。1600年、山城国石清水八幡宮の滝本坊実乗のもとで社僧になり、真言密教を修め阿闍梨法印の位に就く。1627年、師の跡を継ぎ滝本坊住職になる。1624年、滝本坊が焼失し、弟子に譲り、泉坊に移り猩々翁(しょうじょうおう)と号した。1637年、男山の山中泉坊に草庵「松花堂」を結び、松花堂と号し隠遁した。 寛永文化の担い手として、書は近衛竜山に御家(おいえ)流、大師(だいし)流に学び、松花堂流、滝本流といわれた。「寛永の三筆(ほかに本阿弥光悦、近衛信尹)」の一人になる。画は狩野山楽に学ぶ。宋の牧谿(もっけい)を研究した。水墨画に「葡萄に鶏図」がある。茶は、「きれい侘び」の小堀遠州につき、収集した茶道具は「八幡名物」と呼ばれた。連歌、生け花の心得もあった。金森宗和、沢庵宗彭、石川丈山、本阿弥陀光悦、佐川田昌俊、烏丸光広、片桐石州、佐久間真勝、江月和尚とも親交があった。京都伏見に没した。56歳。墓は泰勝寺(平谷町)にある。 1615年、豊臣家滅亡で大坂城を脱出した山楽は、昭乗のもとに一時身を隠した。昭乗、九条家、徳川秀忠らの尽力により恩赦になり京都に帰ることができた。 ◆孝明 天皇 江戸時代後期の第121代・孝明 天皇(こうめい-てんのう、1831-1867) 。男性。統仁(おさひと)。京都の生まれ。父・第120代・仁孝天皇、母・新待賢門院藤原(正親町)雅子(なおこ)の第4皇子。1840年、立太子、1846年、幕府に海防要請の勅旨を出した。1847年、即位する。父の遺志により公家の学問所(学習院)を創設する。石清水臨時祭で勅旨を遣わし外国勢力打ち払いを行う。1850年、伏見稲荷大社など七社七寺に国家安泰などを祈祷させた。1853年、ペリー来航以後、七社七寺に国家安泰などを外患祈祷させた。1854年、日米和親条約(神奈川条約)は許した。内裏が焼失する。平安神宮などに外患祈祷させた。1855年、御所の安政度の造営を幕府に通達する。1858年、日米修好通商条約で、老中・堀田正睦の条約調印の勅許は拒否した。幕府が独断で調印し、一時、天皇は譲位を表明する。条約調印を了承した。(条約勅許問題)。1860年、桜田門外の変後、将軍・徳川家茂と皇妹・和宮の婚姻を承認し、公武合体の立場をとった。幕府に10年内に鎖国に復することを条件にした。1861年、長井雅楽の政治外交思想「航海遠略策」を受理する。1862年、薩長土3藩主の要請に基づき、三条実美らを勅使として派遣し、幕府に攘夷を督促する。1863年、「攘夷断行」を幕府から上奏させる。長州藩の建議を受け、3月、上京した家茂を謁見する。家茂を従え237年ぶりに上賀茂神社・下鴨神社両社に行幸する。4月、攘夷祈願の石清水八幡宮への行幸を行う。8月、攘夷親政祈願の大和行幸を宣布する。八月十八日の政変で、攘夷派公卿の三条実美ら七卿と長州藩兵を京都から追放した。(七卿の都落ち)。その後、宣布は撤回している。1864年、家茂に公武一和の協力を命じた。禁門の変の直後、長州追討を命じる。1865年、幕府の要請を受け長州再征を許可した。慶喜の強要を容れ条約を許可した。1866年、第二次長州征伐中に将軍・家茂が死去し、天皇は征長の停止を幕府に指示した。第15代将軍・慶喜の就任直後に疱瘡(ほうそう)で京都で没した。毒殺説も噂される。36歳。 攘夷佐幕を主張した。公武合体策による攘夷、日米条約の破棄を意図した。岩倉具視ら公卿の王政復古倒幕論には批判的だった。歌を詠み、御集に『此花詠集』がある。 陵墓は後月輪東山陵(東山区)になる。 江戸時代、1863年旧3月11日(新4月28日)、孝明天皇が攘夷を祈念するために上賀茂神社、下鴨神社に行幸している。さらに旧4月11日(新5月28日)、石清水八幡神に行幸した。攘夷派の天皇は、積極的ではなかったという。国事参政の三条実美に押し切られた。天皇は、14代将軍・徳川家茂に攘夷の節刀を贈ろうとした。察知した幕府により家茂は辞退になり、後見職・慶喜は仮病を使って山に登らなかった。尊攘派による攘夷を誓わせようとの意図に抗したためとされている。以後、幕府は権勢を失う。 ◆エジソン 近代の発明家・企業家・エジソン(Thomas Alva Ediso、1847-1931)。男性。アメリカ合衆国オハイオ州の生れ。材木商兼穀物商の家に生まれた。小学校には数カ月しか行かず、母親から教育を受けた。12歳で鉄道乗務の新聞売子をし、車内で新聞を発行する。独学で電信技術を習得した。1863年、電信技師になる。1869年、電気投票記録機を発明した。1870年、発明家として自立する。1876年、応用科学研究所(メンローパーク)を創設した。1877年、蓄音機 、1879年、白熱電球を発明した。1882年、世界最初の中央発電所(直流)、エジソン電気照明会社(ゼネラル・エレクトリック社の前身)を設立する。1883年、エジソン効果を発見し、真空管発達の基礎になった。1889年、キネトグラフ(キネトスコープ)、1912年、キネトホン、1991年、活動写真など1300件以上の発明を行い、企業化した。 84歳。 エジソンは、白熱球のフィラメントの材料を求めていた。探検家ムーアは、1880年に京都に入り、八幡の男山周辺の真竹「八幡竹」を採取する。竹は、繊維の密度が濃く、強靭なものだった。この竹を使ったフィラメントは、電球の点灯時間が1000時間に及んだ。竹のフィラメントは、10年後にタングステンに取って代わられるまで使われた。1986年、エジソンの郷里であるオハイオ州マイラン村と八幡市は姉妹都市提携している。 なお、実際に白熱電球を発明したのは、イングランドの物理学者・化学者・ジョセフ・スワン(1828-1914)であり、エジソンは、フィラメントに初めて竹を使用した初例になる。 ◆彬子 女王 彬子 女王(あきこ-じょうおう、1981-) 。女性。東京都の生まれ。お印は雪(ゆき)。父・寬仁親王、母・信子。第126代・今上天皇(徳仁)の再従妹。2004年、学習院大学文学部史学科を卒業する。イギリスのオックスフォード大学マートン・カレッジに留学し、日本美術史を専攻した。2010年、オックスフォード大学大学院博士課程を修了し、博士号を取得した。2009年-2012年、立命館大学衣笠総合研究機構ポストドクトラルフェローに就任する。 2012年-2014年、宗教法人慈照寺研修道場美術研究員に就任した。2012年4月、発起人代表として「心游舎」を設立し、2013年、一般社団法人化に伴い同法人総裁に就任した。その後、立命館大学衣笠総合研究機構の特別招聘准教授・同客員准教授、法政大学国際日本学研究所客員所員、日本仏教美術資料の悉皆調査、京都市立芸術大学芸術資源研究センター特別招聘研究員、千葉工業大学特別教授・千葉工業大学地球学研究センター主席研究員、日本・トルコ協会総裁、公益社団法人日本職業スキー教師協会総裁、中近東文化センター総裁、三笠宮記念財団総裁、日本ラグビーフットボール協会名誉総裁、日英協会名誉総裁などを歴任する。著『赤と青のガウン』など。 ◆草創の伝承 宇佐宮からの男山への遷座については、伝承がある。 平安時代前期、859年旧4月、行教は八幡大菩薩を拝することを願う。筑紫豊前国の宇佐(うさ)宮に赴き、三所大菩薩宝前で昼は大乗経典を転読、夜は六時不断真言密教を誦念した。旧7月、満了の夜半に、八幡大神より「吾れ近都に移座して国家を鎮護せん」とのお告げを受けた。宇佐を発ち、船上で、金色の鳩が柱に止まり光を放ち、行教の袖に弥勒菩薩の影が映ったという。 旧8月、淀川から離宮八幡宮(大山崎)に達し、当初はこの地に神霊が祀られた。行教が御神体を祀る場所を問うと、夜、「石清水男山の峯なり」とのお告げがあり、男山の頂に光り輝く物が見えたという。その翌朝、山に登り、3日間祈念し神霊を祀ったという。清和天皇に演奏聞すると、旧9月、勅使が下され、木工寮権允・橘良基は3宇の昇殿、3宇の礼殿を建て、産所のご神体を安置した。(『石清水八幡宮護国寺略記』)。860年、三所の御体を遷座し祭祀したという。 行教による八幡大神遷座の背後には、855年、東大寺大仏の首が落ちたという事件、858年の幼帝・清和天皇の即位による脆弱な体制の守護という朝廷の意図が働いた。857年の藤原良房の太政大臣就任という権力確立との関係もあるといわれている。また、八幡神を奉祭する宇佐大神氏は、和気清麻呂以来関係深い和気氏、和気氏と繋がる行教らと結び新都進出を意図したともされる。 ◆御神体 本殿内に祀られている主祭神三体は、神像といわれている。垂迹形(俗人姿)の坐像で椅子の上に安置されているという。 男神は、僧形八幡、さらに女神二体が祀られている。これらの背後左右に、10体の髭面の若宮神像が並んでいるとみられる。 ◆神官 宮寺として創建され、当初は神官を置かなかった。平安時代前期、876年、宇佐宮に准じて初の神主・紀御豊(きのみとよ、行教の甥)が置かれる。以後、紀氏が相続した。実際には検校が支配し、寺務には別当、その下に権別当、修理(しゅり)別当、三網、所司があった。後、祠官、神官、三綱、所司に代わる。 別当職には宇佐弥勒寺(みろくじ)講師・元命が就いた。紀氏を名乗り、外孫23代別当光清の子・勝清は田中家、成清は善法寺家の祖になる。南北朝時代(1333-1392)、当宮は南北両方の争奪地になった。別当家の田中家、善法寺家も二分された。 中世(鎌倉時代-室町時代)、神人(じにん)制が生まれ、末社・離宮八幡宮の山崎油神人が最優勢になる。 ◆四十八坊 かつて男山には、石清水寺という寺院があり、霊泉の畔りに本尊・薬師如来を安置したという。伽藍は上院(山上)と下院(宿院、山麓)に分けられていた。 八幡大神の遷座後、神仏混淆になる。全山は天台系の寺院であり、得度した僧侶が管理した。山上の本宮傍には、行教が開いたという護国寺(863年、もとは石清水寺とも)が神宮寺として統括していた。本殿東に位置した護国寺では、延暦寺と共に京都の鬼門と裏鬼門にそれぞれ当たることから、天台宗でいう安鎮家国宝といわれる祭祀を行い、境内の土中八方に仏具(輪宝、独鈷杵など)を埋めたとされている。また、薬師堂(金堂)、開山堂などが建ち並び、麓の現在の頓宮(下院、宿院)には、その後建立された極楽寺もあった。寺には、本尊と神像が祀られた。本宮には、僧形の神像、回廊には本地仏が祀られた。 また、現在の参道の周辺には、7つの谷(東谷道、西谷道、南谷道、北谷道、中谷道、湯ノ谷道、祓谷道)があり、江戸時代までは男山四十八坊といわれる宿坊、寺院、堂塔、僧房が建ち並んでいた。 近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈により、社領も上知になり、ほとんどの建物は徹底的に破却されるか、江戸時代末、1868年の鳥羽・伏見の戦いで焼失した。本地仏、僧形の神像も周辺の寺に引き取られている。たとえば、善法律寺には、本宮に祀られていた僧形の八幡大菩薩の神像が引き取られた。仏具なども散逸する。社僧は還俗妻帯、神前には魚味を供することとなった。 ◆武神 古くより、武神として崇敬を集めた。平安時代中期の天慶の乱(939-940)、鎌倉時代中期-後期のモンゴルの来襲(元寇、1274年、1281年)では、祈祷が行われた。 武士の八幡大神への信仰も厚く、弓矢、武の神として崇敬されている。河内源氏・源頼信以来、源氏とのつながりが深くなった。平安時代後期、1045年、源義家は社前で元服し、八幡太郎と名乗った。この頃より、清和源氏の守護神となる。鎌倉幕府を開いた源頼朝も2度参拝している。勢力の拡大に伴い、全国に多くの八幡宮が建立される。 足利将軍家も源氏一門として、歴代将軍が参詣した。また、石清水八幡宮奉行を置いている。3代将軍・義満の母は、石清水別当の娘だった。室町時代中期、1465年、8代将軍・義政、日野冨子は安産祈願に参詣した。その年、9代将軍・義尚が生れ、やがて応仁・文明の乱(1467-1477)の引き金になった。 徳川家康もまた清和源氏(新田流)として庇護した。現在の社殿は3代将軍・家光による。 ◆摂社・末社 ◈本宮瑞垣(廻廊)内に平安時代前期、860年建立という摂社・武内社(武内宿禰命)、狩尾(とがのを)社は、西北の狩尾山上にある地主神で、本宮鎮座よりも古い。 ◈摂社「高良神社」は、平安時代前期、860年(869年とも)に建立された。旧八幡町氏神になる。江戸時代末期、1868年の鳥羽・伏見の戦いの戦火で焼失した。現在の社殿は近代、1915年に再建されている。 祭神は高良玉垂命(こうらたまだれのみこと)、また武内宿祢命(たけのうちのすくねのみこと)、住吉神ともいう。吉田兼好『徒然草』中では、仁和寺の老法師は当社のみを詣でて八幡宮に詣でたと勘違いして帰る。 高良祭(7月18日)は太鼓祭といわれ、担がれた屋形太鼓が練る。江戸時代末期、1868年の鳥羽・伏見の戦いの戦火で焼失した。 ◈末社・廣田社(祭神・天照大御神)、生田社(祭神・稚日女命[わかひるめのみこと] )、長田社(祭神・事代主命[ことしろぬしのみこと] )がある。平安時代後期、1055年に祭祀された。 ◈摂社・住吉社(重文)(祭神・底筒男命、中筒男命、表筒男命)は、平安時代前期、869年に祀られた。一間社流造。 ◈末社・一童社(祭神・磯良命)は、一間社流見世棚造。 ◈末社・貴船社(祭神・高龗神 [たかおかみのかみ] は鎌倉時代前期、1191年に祀られた。 ◈末社・龍田社(祭神・級津彦命[しなつひこのみこと] 、級津媛命[しなつひめのみこと] )は、鎌倉時代前期、1191年に祀られた。二間社流見世棚造。 ◈摂社・若宮社(祭神・仁徳天皇)(重文)は、平安時代前期、869年に祀られた。男性は清め衣に氏名、願い事などを記して納める。 ◈摂社・若宮殿社(祭神・応神天皇皇女)(重文)は、平安時代前期、869年に祀られた。三間社流造。 女性は清め衣に氏名、願い事などを記して納める。 ◈摂社・水若宮社(祭神・宇治稚郎子命)(重文)は、平安時代前期、869年に祀られた。一間社流造。 ◈末社・気比(けひ)社(祭神・気比大神)は、室町時代後期、1505年に祀られた。一間社流見世棚造。 ◈末社・水分社(みずまくりしゃ、祭神・国之水分神)は、本殿東外門の東にある。鎌倉時代中期、1280年に祀られた。一間社流見世棚造。 ◈末社・三女神社(さんじょしんしゃ、祭神・宗像三女神)は、平安時代後期、1042年/1339年に祀られた。一間社流見世棚造。 ◈摂社・狩尾(とがのお)社(祭神・天照大御神、大己貴命、天児屋根命)(重文)がある。八幡宮本殿から西に1㎞の飛び地(橋本狩尾)にある。詳細不明。現在の本殿は、安土・桃山時代、1601年に徳川家康側室・お亀の方(1573-1642)の願いにより建てられたという。八幡宮の現存社殿では最古という。現代、2021年11月-2023年に修復された。柱14本のうち10本は室町時代以前の部材が用いられていた。狩尾社祭(10月25日)。 流造、檜皮葺。 ◈石清水社(祭神・天之御中主神)(重文)の鳥居は江戸時代前期、1626年に周防守源朝臣重宗の寄進による。 石清水社の泉殿は、江戸時代前期、1618年に、板倉周防守重宗が幕命により修造した。 ◈供御所に、末社・竈神殿(そうじんでん)が祀られている。台所守護神であり、祭神は迦具土神(かぐつちのかみ)、奥津日子神(おきつひこのかみ)、弥都波能売神(みづはのめのかみ)、奥津比売神(おきつひめのかみ)になる。 ◆建築 ◈頓宮の「北門」は、檜皮葺、四脚門。 ◈頓宮の「南門」は、江戸時代後期、1868年に焼失した。近代、1938年に上院の南総門を移築する。 ◈「頓宮殿」は、近代、1915年に建立された。石清水祭(9月15日)のお旅所として使われる。檜皮葺、素木造、三方に縁、高欄付。 ◈「頓宮廻廊」は、江戸時代末、鳥羽・伏見の戦い(1868)により焼失した。現代、1969年に再建される。 ◈「本宮の南総門」、参道も東寄りに造られている。これは、大神の正面を通ることは失礼とされ、それを避けるためという。 ◈「社殿」(国宝)は、八幡造といわれている。南から「楼門」・「廻廊」(180m)、廻廊の中に、「舞殿(ぶでん)」、「弊殿」、「本殿の外殿(がいでん)」、「内殿(ないでん)」と建ち並んでいる。平安時代後期、1071年に、現在のような相の間を含めた三殿が横に繋がったとみられている。廻廊のある神社としては最も古いともいう。安土・桃山時代、1580年、織田信長による修造、江戸時代前期、1606年、豊臣秀頼による造営、1634年、徳川家光による造営が行われている。近代、1897年に重文指定、現代、2015年に10棟(本殿、楼門、廻廊、摂社武内社本殿、瑞籬[みずがき] 、幣殿および舞殿、東門、西門)が国宝に指定された。 ◈「本宮楼門」重文)は、手前に拝所がある。江戸時代前期、1634年、3代将軍・徳川家光の修造による。門の内側に葵の紋があるという。楼門上層は3間・2間、檜皮葺。下層は格天井、石の四半敷。回廊(廻廊)は、入母屋、梁間2間、内廊と1間の庇がある外廊がある。入母屋造、檜皮葺、向拝は唐破風、丹塗り。 ◈「本殿」は、創建以来、社殿の造営は7度、修理は17度行われている。現在の社殿は、江戸時代前期、1606年の豊臣秀頼、1634年の3代将軍・徳川家光の造営による。前後に2棟が並んで建つ。互いの屋根の接点部分には、大きな雨樋が付く。2棟の内部を繋いで使われるのは、仏堂に用いられる様式にみられる。檜皮葺、切妻造、平入。 社殿には、極彩色の透彫りがあり、全部で152点という。蟷螂もあり極めて珍しい。西門上の蟇股の「目貫きの猿」は、木に登り黄色い実を食べる様が表されている。この猿は夜に抜け出し悪戯を働くというので、社僧が右目に細い釘を刺してこれを封じている。江戸時代の左甚五郎作ともいう。 金銅製「大樋(黄金の雨樋)」は、本殿内の外殿と内殿間に架けられている。安土・桃山時代、1579年、織田信長が大山崎・宝積寺(ほうしゃくじ)に雨宿りした際に、本殿の木樋が損傷していると聞いて、翌1580年に寄進した。唐金(青銅)で鋳たともいうが、金銅製という。長さ21.6m/21.7m、内径54cm。 「信長塀」は、本殿の周囲に巡らせている塀をいう。織田信長の寄進による。瓦と土が幾重にも重ねられ、耐火性と、耐久性に優れているという。 ◈「楼門」(国宝)は、前面に唐破風が付いた珍しい形をしている。 楼門上層は3間・2間、檜皮葺。下層は格天井、石の四半敷。一間一戸、入母屋造、背面に舞殿、正面に唐棟の屋根の拝所(2間・1間)がある。 ◈「回廊(廻廊)」は、廻廊は180mあり、壮大な外観を形成する。入母屋、梁間2間、内廊と1間の庇がある外廊がある。回廊中に舞殿、幣殿、さらに本殿が続いている。一般の参拝者は、中を拝することはできない。 本殿北東の廻廊は、鬼門封じのために石垣が斜めに切られている。ここは丑寅の方角にあたり、牛の角と虎の毛皮を纏った鬼を封じる意味がある。 ◆茶室 ◈茶室「松花堂(しょうかどう)」は、かつて男山にあった。松花堂昭乗(1582-1639)は看経、書斎、画室としても用いた。二畳丸炉として知られる。 宮寺滝本坊の昭乗が、江戸時代前期、1637年に男山中腹東谷の坊南に建立した。近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈により泉坊の客殿、松花堂は一時、境外山下に移築された。茶室は、幾度かの移築の後、近代、1891年に現在地の八幡市松花堂庭園内(八幡市八幡女郎花)に移される。現代、1977年、持主より八幡市に寄付された。泉坊庭園の樹木、庭石も移されている。複数の個人の管理を経て現在は、八幡市民文化財団が管理する。 松花堂は、飛石を伝い、西の踏込一畳に躙口がある。左手の壁には猪の目窓(内部は掛障子)が開けられている。二畳敷の室(一畳の踏込)になる。床の間は書院床、天板は欅一枚板、蹴込は杉杢板、壁は杉板柾板で貼廻している。内張は板貼、左の床脇に上中段の袋戸棚(小襖)、下段の袋戸棚(へぎ板)、床脇に丸炉を切る。天井は竹の薄皮網代には、かつて狩野永徳の絵が描かれていた。現在は極彩色で日輪、鳳凰、桐花紋が描かれている。西に濡縁。 西に持仏堂、踏込一畳(北に引き上げ戸、東に二枚折の両開きの桟唐戸)に躙口、北の隅は斜めに切られている。台目板張の勝手、瓦敷土間(半坪)には竈がある。一間半四方、宝形屋根、茅葺。 庭の西に蹲踞、井戸、北に「道導形石灯籠」、東に「太子の手水鉢」、蹲踞、「八幡形石燈篭」などがある。 ◈茶室「閑雲軒(かんうんけん)」は、江戸時代前期に、松花堂昭乗(1584-1639)、小堀遠州(1579-1647)が、境内の瀧本坊(たきもとぼう)の一角に建てたと見られている。大徳寺・龍光院の江月宗玩(1574-1643)に「閑雲」と名付けてもらい、茶室に向かう廊下に「臨渓」の額を揮毫した。 江戸時代中期、1773年に焼失し、再建されたという。1783年に写本された「八幡山分見図」(縦112㎝、横110㎝)にも記されていた。現代、2010年の八幡市教育委員会の東斜面での発掘調査では、礎石列(30m)が見つかり、懸け造(最高高7m)だったと見られている。 ◆鳥居 ◈「一の鳥居」は、江戸時代前期、1636年に建立された。高さは8.8m、明神鳥居。額束は、三蹟の藤原行成の筆を松花堂昭乗が写した扁額であり、「八」は、二羽の鳩の意匠になっている。男山山上にはかつて多くの鳩がいたという。このため、鳩嶺(はとがみね)とよばれていた。鳩は八幡神の使いになる。 ◈「三の鳥居」は、江戸時代前期、1645年に永井信濃守大江尚政により建立された。現在のものは、現代、1962年に再建されている。明神鳥居、島木反り増しはなし、島木鼻の切り様は水切、石造。 ◆庭 ◈「書院の庭」は、現代、1952年、現代の作庭家の重森三玲(1896-1975)の作庭による。枯山水式庭園になる。重森は石清水八幡宮を信仰していたという。また、龍安寺石庭が意識されている。庭は、南北8m、東西6mの広さがあり、三方を塀で囲まれ閉じられている。14石は男山山中から集められた。庭面一面には白砂が敷かれ、縦の砂紋が引かれている。白砂は海神の八幡大神に因み、海洋を表しているという。石は庭面の周辺に置かれ、中央に小さな要石が中心より外して置かれる。これは、庭が儀式の際に使用されることを考慮した。 鎌倉時代後期、1295年刻銘の「石燈籠」(重文)が庭の隅に据えられた。燈籠は参道から運び込まれている。その周囲に3石、その対角線上の角に大小4石が組まれる。残りの2隅にそれぞれ3石ずつの石を置く。これらは三尊石の石組ともいう。非公開。 石燈籠は六角形、基礎に格狭間、一壇、単弁反花、竿の中節は連珠文帯、中台下に単弁六葉、隅に小花、火袋に竪連子、格狭間。請花に後補の宝珠。花崗岩製、2.16m。 ◈三の鳥居の傍にある「鳩峯寮(きょうほうりょう)の庭」も、重森三玲により現代、1966年に作庭された。第二室戸台風(1951)で倒壊した旧三の鳥居の石材を再利用した。庭園は円柱、角材を立て、また、逆にそれらを伏せる。破断面をあえて見せた。点と線の石組みの庭とされている。 ◆参道 100mの参道は三の鳥居から南総門まで通じており、「馬場前(馬場末)」とも呼ばれている。参道の両脇には、楠木などが植えられ両側に石燈籠が立ち並んでいる。 参道の両脇にある石燈籠は400基あるといい、かつてあった宿坊により奉納されたものでその名が記されている。 ◆文化財 近代、神仏分離令(1868)後の廃仏毀釈により、多くの文化財が散逸している。 ◈「石清水八幡宮文書」(重文、810巻、368冊)がある。平安時代-江戸時代末までの文書(田中家、善法寺家(菊大路家)、神官諸家など)が残されている。『類聚国史』巻1、巻5(重文、1227)。『石清水八幡宮護国寺略記』など。 ◈現代、1991年、校倉宝庫から8体の「神像」(童形男神像5体、僧形神像1体、女神2体)が発見された。平安時代末-室町時代のものという。「男神像」(木造童形神坐像、重文)はみずらを結い、袍に下は帯を締める。「女神像」(京都府指定文化財)は彩色の唐服を纏う。いずれも桧材に彩色されており口紅、衣裳に截金文様が残っているものもある。像高17㎝-47.5㎝。 ◈室町時代の「八幡垂迹曼荼羅図(七社御影図)」には、僧形八幡神を中央上部に、右に神功皇后、若宮、武内宿禰(高良明神とも)、左に比咩大神、若宮殿(姫若宮)、高良明神(武内宿禰とも)の7神の坐像が描かれている。 ◈「石清水八幡宮縁起絵巻」2巻は、詞書、7景の絵による。江戸時代中期、1728年に橘継男の模写による。 ◈室町時代中期、1433年に足利義教が奉納した土佐光信筆の原本(国宝)は近代、1947年に焼失している。 ◈「八幡大菩薩篝火御影(かがりびみえい)」は、鎌倉時代作であり、1281年のモンゴルの来襲(元寇)に際して、亀山上皇、西大寺・比叡尊が敵国折伏祈願に掲げた可能性もある。現代、2007年に、若宮社の厨子内より発見された。中央上部に剣をかざした僧形八幡神が描かれている。篝火がたかれ、8神は鎧、兜をまとう。神応寺に模写が残る。 ◈平安時代の「金剛三鈷杵」、室町時代の「クリス剣」、円山応挙筆「松鳩図絵馬」、「群鶴図屏風」、安土・桃山時代の「豊臣秀吉奉納吊燈籠」、江戸時代の霊元法皇奉納雅楽器(笙、篳篥、連管、太鼓、羯鼓、鉦鼓)。 ◈「織田信長の朱印状の写し」は、室町時代後期、1569年旧3月の日付になる。五つの条文があり、石清水八幡宮境内にあった宿場町で、軍の乱暴行為、商売で人質を取ることを禁止する命令などが記されていた。 ◈「徳川家康社務廻職判物」(重文)は、安土・桃山時代、1600年に社務職の廻職(輪番制)が守られていないとして輪番を明記している。文末に家康の花押がある。 ◈「徳川家康朱印條目」(重文)は、江戸時代前期、1615年のものであり、武田信玄、織田信長、明智光秀、徳豊秀吉らの花押・朱印の書状がみられる。 ◈「異朝明堂指示図」は、平安時代後期、1148年に後白河法皇(第77代)近臣・信西が朝廷に報告した。火災で焼失した平安京宮殿の再建のために参考にされた。 「指示図」の写しが石清水八幡宮に残されている。鎌倉時代の僧侶が書写したとみられている。この中国の王城図が、正方形で宮城が中央に置かれた藤原宮(694-710)建都に際して参考にされたのではないかとの指摘がある。 ◈「周室王城宗廟明堂宮室図所載図(写し)」は、2世紀(101-200)末に中国にいた人物が描いたとみられる。上記「指示図」の写し中に引用されていた。 ◈刀剣「堰月刀(えんげつ-とう)」は、江戸時代、17世紀(1601-1700)終わり作とみられる。半月状の強い反りがある。神道の祭典・儀式などで用いられてとみられている。 ◈かつて、境内に太子堂が建てられていた。江戸時代後期に再建され、近代の廃仏毀釈により破却された。安置されていた南無仏太子像、南北朝時代の経典、江戸時代の多宝小塔の模型などは、太子堂(大津市)に移され、「国分聖徳太子会」が管理している。 ◆神紋 当社の神紋は「流れ左三つ巴紋」になっている。 ◆史跡 ◈「五輪塔(航海記念塔)」(重文)は、忌明塔ともいう。日本最大という。平安時代後期、承安年間(1171-1175)の建立ともいう。ただ、鎌倉時代中期とみられている。 摂津の豪商が、石清水八幡宮に祈願し、海難を免れたため寄進されたという。かつて、神仏混淆期には、神宮寺だった極楽寺の境内に置かれていた。高さ6m、花崗岩製。 ◈参道に置かれている「一個石(ひとついし)」は、本宮との間でお百度、お千度を行う際に用いた。亀石、お百度石、勝負石、下の駒留石ともいわれた。 鎌倉時代中期-後期の、モンゴルの来襲(元寇、1274、1281)の際には、民衆がお千度参りをした。江戸時代、参詣の帰りにはこの石の前で拝礼していた。 ◈細橋(ささやきばし)は、本殿東外門の東にある。「ささやき」は「ささやか」の意であり、かつては細木で造られ、細い木の橋を意味していた。かつて、本殿東門付近から石清水が湧きだし、この橋の下を通って流れていた。四隅には榊を立て、注連縄が張られ、渡ることができない橋だった。 ◈エジソン記念碑は、近代、1933年に建立された。背後には白熱電球のフィラメントとして使われた真竹が植えられている。40V、60Wで800時間の点灯が可能だったという。 ◆遺跡 現代、2021年に、京都府埋蔵文化財調査センターは、木津川川床遺跡(御幸橋北詰800㎡)の発掘調査で、江戸時代の南北方向の2本の溝(幅0.5-1m、深さ50-70㎝)が出土したと発表した。石清水八幡宮の参道だった「御幸道」(推定幅4.5m)の側溝とみられている。一ノ鳥居から淀川堤防沿いの京街道に通じていた。また、江戸時代の水路(幅7m、深さ1.2m)中央には、船を留める杭があった。これらは、「八幡山上山下惣絵図」にも描かれている。 ほかに飛鳥時代の鍛冶工房とみられる竪穴建物跡、平安時代-鎌倉時代の木組み井戸(1.2m四方)も見つかった。 ◆八幡 八幡(やわた)市は、京都府南西部に位置する。三川(桂川、宇治川、木津川)がこの地点で合流し、川を挟んで男山(おとこやま、142.5m)、天王山(270m)がある。 また、山陰道、東高野街道(東寺から高野山に至る)も通る水陸の交通の要地であり、軍事的な要衝地になっていた。さらに、京都の西南の裏鬼門にも当たり、石清水八幡宮は、都の守護、国家安泰させる意味もあった。 ◆男山 男山(おとこやま、143m)は、独立丘であり、山全体が石清水八幡宮の境内になっている。八幡山とも呼ばれた。北に天王山がある。 歌枕になっている。「わが宿は奈良のみやこぞ男山越ゆばかりにしあらばきてとへ」(『平中物語』三六段、一三八)、「今こそあれ我も昔はをとこ山さかゆく時もありこしものを」(『古今集』、雑上、よみ人しらず、八八九)。 ◆文学 ◈平安時代の紫式部『源氏物語』第22帖「玉鬘(たまかずら)」巻で、夕顔の遺児・玉鬘は大夫の監による求婚を避けて筑紫を脱し、石清水八幡宮に祈願した。初瀬詣で夕顔の侍女て右近と再会した。長谷寺に向かう。 ◈『源氏物語』の第35帖「若菜下」巻では、石清水臨時祭が語られる。 平安時代、歌人・小侍従(1182-1185)は、石清水八幡宮別当の娘として生まれた。歌人・源三位頼政との恋で知られた。後に、出家し、男山の椿坊、あるいは真如院(大阪府三島郡)で隠棲したともいう。 ◈室町時代、世阿弥作の能楽の「放生川」には、放生会に伝説的人物、武内宿禰(たけのうちのすくね)が登場する。 ◈鎌倉時代、吉田兼好の『徒然草』52段には、仁和寺の老法師が極楽寺、高良社にのみ参詣して帰るという話がある。 鎌倉時代、後深草院二条が綴ったという日記『とはずがたり(とわずがたり、独り言)』(1306?)では、参詣した恋多き女・二条が後深草院と遭う。 ◈展望台に谷崎潤一郎(1886-1965)文学碑がある。『蘆刈抄』(1932)では、次のように記されている。 「わたしの乗った船が洲へ漕ぎ寄せたとき男山はあたかもその絵にあるやうにまんまるな月を背中にして全山の木々の繁みがびろうどのやうな津やをふくみ、まだどこやら夕ばえの色が残ってゐる中空に暗く濃く黒ずみわたってゐた」。 ◆和泉式部 平安時代の歌人で中古三十六歌仙の一人・和泉式部(いずみ-しきぶ、?-?、978/974?-1014?)についての伝承がある。 和泉式部は、娘の小式部内侍(999-1025)に先立たれ、無常感から女官2人とともに播州・書写山の天台僧・性空(しょうくう、910-1007)を訪ねる。上人は、阿弥陀如来の化身、石清水八幡宮の八幡大菩薩が女人往生できると告げる。式部が、石清水での7日7夜のお籠りをすると、夢に八幡大菩薩が現れた。「神の道に入り久しく仏の道を忘れた。誓願寺の阿弥陀如来は一切衆生を極楽へと導くので誓願寺で祈るよう」にと告げる。 ◆松花堂弁当 松花堂昭乗の愛用していた絵具箱(煙草盆)を模して、「松花堂弁当」が作られた。四角い黒塗りの弁当箱は、十字形に4分されており、それぞれに向付、御菜、煮物、御飯が盛り付けられている。見た目の美しさとともに、料理の味と匂いがほかへ移らないという利点がある。六仕切り、九仕切りなどもある。 かつて、八幡の農家では、箱に作物の種を入れて仕分けした。昭乗はこれに着想を得て、箱を絵の具、煙草盆、小物入れなどに用いた。昭和初め、「吉兆(きっちょう)」創業者・湯木貞一(ゆき ていいち、1901-1997)は、昭乗の絵の具箱を見て工夫を重ね、4種の懐石料理を納めて弁当箱にした。 ◆お御籤 当社のお御籤には「平」が出る。 ◆名水 この地の下には巨大な岩盤があり、かつて埋め立てられた巨椋(おぐら)池の地下水脈が自噴している。境内には、現在6つの井戸がある。 ◈男山に湧く「八幡五水」の一つ「石清水」は、石清水社泉殿にいまも湧いている。冬にも凍らず、旱にも涸れない。皇室、将軍家の祈祷の際には、この水が本殿に献上されてきた。当宮の開祖・行教の住坊「宮本坊」は、この付近にあり、清水の辺りで抖藪(とそう)という修行を行っていた。(『宮寺日記』) ◈一の鳥居内に「筒井」がある。「八幡五水」の一つ。瓦葺泉殿。 ◈高良社前に「藤井」がある。「八幡五水」に数えられている。 ◆自然 8万坪(26万4000㎡)の広さがある男山は、北からの植生の南限、また、南からの植生の北限という2つの植生が混在している。現代、1983年に「京都府歴史的自然環境保全地域」(18.25ha)に指定されている。1997年、京都府「京都の自然200選 歴史的自然環境部門」に「男山」として選定された。 ◈アラカシ、シイ、ツバキ、孟宗竹などの自然林、クスノキなどが見られる。 頼朝手植え松(2代目)がある。初代は、1947年に落雷により焼失した。現在の松は現代、1955年に植えられた。 ◈鎌倉幕府初代将軍・源頼朝(1147-1199)は、鎌倉時代前期、1195年に妻・北条政子らとともに当宮に参拝し、鎌倉から持参した6本の松の苗木を植えた。また、この地から持ち帰った松を鶴岡八幡宮に植えたという。 ◈クスノキは、樹齢600-700年のものが数本ある。御文庫裏のクスノキ(京都府の天然記念物)は高さ30m、根回り18mある。本殿左右のものは鎌倉時代後期、1330年、あるいは1334年に、楠木正成の手植えの7本のうちの1本とされる。 ◈裏参道周辺の植生は、極相林に近い。 ◈平安時代から桜の名所としても知られている。現在、1000本の染井吉野、紅枝垂桜、八重桜が植えられ、男山桜まつり(4月1日-中旬)が行われている。 ◈ほかに、カヤ、ナギ、タラヨウ、ナナミノキ、イズセンリョウ、イワガナソウ、ジュズネノキなど。 ◈留鳥は、ヒヨドリ、エナガ、スズメ、キジ、キジバト、シジュウカラ、ハシブトガラスなどが確認されている。 ◆背割堤 石清水八幡宮の北、桂川、宇治川、木津川の三川合流点付近に、「背割堤(せわりてい)」がある。一帯の河川敷(37km)は淀川河川公園に指定されている。現在は、ソメイヨシノの大木(樹齢40年、幹回り3m)による並木道になっている。 近代、1916年の大洪水により、淀川堤防(高槻市)が決壊して大きな被害が出た。このため、1930年に、三川の合流点を下流域に移し、現在の堤防が築かれた。 堤防の上に当初は松が植えられていた。現代、1960年代に松枯れの被害が出て、1970年代後半に桜が植えられる。2017年には堤の上流地点に、「さくらであい館」が建てられた。展望塔(高さ28m)からは、堤、三川などが展望できる。 毎年、さくらまつり(3月下旬-4月上旬)が催されている。 ◆道標 道標「石清水八幡宮鳥居通御幸道」は、木津川御幸橋の傍に立てられている。江戸時代作という。 江戸時代中期、1713年に八幡宮の最高職に就いていた新善法寺行清が立てたという。(『男山考古録』)。かつて、橋傍の緑地帯にあり、現代、2009年の橋の架け替え工事の際に撤去された。2023年に現在地に立て直された。 石造、高さ305㎝、幅33㎝、奥行き30㎝。 ◆心游舎 一般社団法人「心游舎(しんゆう-しゃ)」は、現代、2012年4月1日に、彬子(あきこ)女王を発起人とし有志により設立された。2013年4月1日に社団法人化され、女王は総裁に就任し、本部所在地は石清水八幡宮内に置かれている。 活動は、子どもたちが日本文化を体験するワークショップの主催・プログラムの提供を目的としている。 ◆断層 男山丘陵の東西両縁に逆断層があり、男山断層・田口断層と呼ばれている。低位段丘面に低断層崖がある。 男山断層と京都盆地中部西縁の西山断層帯が連続しているかについては不明。 ◆アニメ 当社は、アニメーション『艦隊これくしょん-艦これ-』(原作・DMM.com,KADOKAWA GAMES、制作・ディオメディア、2015年1月-3月、全12話)の舞台になった。 戦艦「山城」の艦内神社として登場する。 ◆石清水祭 石清水祭(9月15日)は、近代以前まで神仏混淆の「石清水放生会」と呼ばれ、三勅祭(ほかに賀茂祭、春日祭)の一つになっていた。また、賀茂祭(北祭)に対して、南祭といわれていた。 この日、放生川に魚鳥を放ち、霊を慰めるもので、宇佐八幡宮に倣ったものという。平安時代前期、863年に始まり、平安時代中期、943年以来、勅祭になった。室町時代前期-中期、1428年-1464年に戦乱のために延期され、室町時代後期、文明年間(1469-1487)以降に約200年間中絶した。 江戸時代前期、1679年以来復活している。近代以降、仏教色が一掃され、「中秋祭」(1868)、「男山祭」(1870)と改称され、勅祭は神社の祭礼に変わった。また、臨時祭も中止されている。1872年には神幸の儀が廃止された。しかし、第122代・明治天皇の旧儀復興の命(1883)以降、翌年より勅使参向が復活する。さらに、「石清水祭」(1918)と名称が変わった。戦後の旧儀中絶(1945)後、1949年より復興されている。 15日、午前2時、本殿で3基の御鳳輦(ごほうれん、輿)に神霊を遷す。午前3時、駕興丁神人(かよちょうじにん)に担がれた御鳳輦は、闇の中を松明に照らされ、500人の神人(じにん)とともに下山する。その後、麓の仮宮(頓宮)の絹屋殿に着御する。神人は、役割ごとに世襲制により受け継がれている。朝、8時、放生川(大谷川)での放生行事により、魚、鳩が放たれる。午前9時、4人の童子により「胡蝶の舞」が舞われる。夕刻、御鳳輦は本殿に還幸して祭りは終わる。 ◆祭礼 ◈「青山祭」(1月18日)は、かつては疫神祭(道饗祭)といわれた。日没後、頓宮前庭に青柴垣を囲い、斎場に神籬(ひもろぎ)を立て、八衢比古(やちまたひこ)・八衢比売(やちまたひめ)・久那斗神(くなどのかみ)を迎える。 異国人来日の際には、悪疫を誘引しているとして、都の境界地のこの地で儀が行われた。また、都での悪疫の流行の際にも行われていた。 ◈「御誕辰祭・御神楽」(12月14日)は、少なくとも平安時代中期、954年から始められ、御神楽の原形をなすといわれている。 ◈「御神矢(ごしんや)」(12月下旬-2月3日)は、巨大な矢(長さ8m)2本が本殿前に立てられる。境内の竹を使用しており、弓矢神の八幡八幡宮を祀る御札「八幡御神矢」に由来している。 鎌倉時代中期-後期、1274年・1281年の元寇の際に、亀山上皇(第90代)が八幡大神に必勝祈願すると石清水社から白羽の鏑矢(かぶらや)が飛んだ。蒙古軍はその音を台風と勘違いし退散したとの伝承に因んでいる。 ◆年間行事 若水神事・歳旦祭(1日は0:00に南総門の開門、3 :00に若水神事があり男山山中の「石清水」を汲む。5:00に歳旦祭、21:00に閉門。)(1月1日)、元始祭・昭和天皇祭(1月3日)、成人祭(1月15日)、厄除大祭(1月15-19日)、青山祭(1月18日)、焼納神事(10 :00に厄除け餅が振舞われる。)(1月19日)、鬼やらい神事(2月節分前の日曜日)、湯立神事(2月3日、6日)、仲哀天皇祭(2月6日)、初卯祭・御神楽(旧暦上卯日)、紀元祭(2月15日)、応神天皇祭(2月15日)、祈年祭(2月17日)、春季皇霊祭(3月春分)、男山桜まつり(4月1日-中旬)、御鎮座祭(4月3日)、神功皇后祭(4月17日)、献茶祭(4月25日)、崇敬者大祭(4月第2日曜日)、三葵亭賣茶流献茶祭(4月下旬)、石清水灯燎華(5月4日)、裏千家献茶祭(5月28日)、御田植祭(6月吉日)、八幡大神神威景仰祭・鎮護八幡神火祭(6月卯日)、水無月大祓式(6月30日)、高良社祭太鼓祭(7月18日)、石清水祭(9月15日)、後朝祭(9月16日)、秋季皇霊祭(9月秋分)、裏千家献茶祭(10月6日)、石清水祭(10月15日)、神嘗祭当日祭(10月17日)、秋季献茶祭(10月27日)、明治祭(11月3日)、交通安全大祭(11月19日)、御誕辰祭・御神楽(12月14日)、天長祭(12月23日)、八幡御神矢神符・守礼僊霊祭(12月冬至)、年越大祓式・除夜祭(12月31日)。 月始祭(毎月1日)、月次祭(毎月15日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『八幡神とはなにか』、『全国八幡神社名鑑』、『京都・山城寺院神社大事典』、『古社名刹巡拝の旅 19 淀川の岸辺』、『足利義満と京都』 、『重森三玲 庭園の全貌』、『重森三玲-永遠のモダンを求めつづけたアヴァンギャルド』、『重森三玲 モダン枯山水』、『京都・美のこころ』、『京都の寺社505を歩く 下』、『一遍辞典』、『紫式部と平安の都』、『お参りしたい神社百社』、『拝観の手引』、『鳥居』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『京都の地名検証』、『京都の地名検証 3』、『京都学問所紀要 創刊号』、『京都はじまり物語』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『京都 神社と寺院の森』、『京都の歴史災害』、『週刊 古社名刹 巡礼の旅 19 石清水八幡宮/水瀬神宮』、『週刊 神社紀行 30 石清水八幡宮』、『週刊 古寺名刹巡拝の旅 3 賀茂川の道 京都』 、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|