|

|

|

| 隣華院 〔妙心寺〕 (京都市右京区) Rinka-in Temple |

|

| 隣華院 | 隣華院 |

|

|

薬医門   脇坂家の家紋「輪違」  玄関  庫裏   大玄関  大玄関    庭園    |

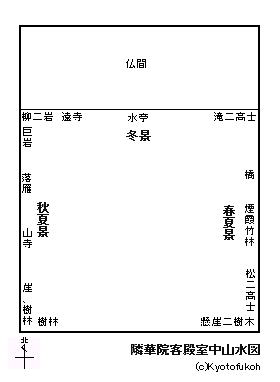

妙心寺塔頭の隣華院(りんか-いん)は、境内北西、北門からわずかに南へ下ったところにある。「人形供養寺」とも呼ばれている。 臨済宗妙心寺派。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1599年、妙心寺58世・南化玄興(なんか-げんこう)の開山、脇坂安治の開基による。旧6月4日、安治は亡き父・安明の33回忌法要を営み、その法名「隣華院殿陽春聯芳大禅定門」に因み「隣華院」とした。また、寺地が北門外にあったため、華園(妙心寺)に隣接するとして称されたともいう。玄興の退隠所になる。長谷川等伯は障壁画を描く。 1604年、玄興の没後、安治の3男・定水玄済(あんさい-じょうすい)が2世になり住持を継ぐ。以来、脇坂家縁者が住持になり、香華所(菩提所)になった。 また、江戸時代、文化・文政年間(1804-1830)、脇坂安菫・安宅(やすおり)父子が再建する。脇坂家の菩提所になったともいう。 1820年-1832年、9世・江山祖成の大願を引き継いだ、10世・南海玄等によリ大改修が進められた。 1824年、現在の客殿(方丈)が建てられたとみられている。この頃、表門の重修、大玄関の再造などが行われている。 ◆南化 玄興 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗の僧・南化 玄興(なんか-げんこう、1538-1604)。男性。号は虚白、姓は一柳、諡号は定慧円明国師。美濃(岐阜県)の生まれ。邦叔宗禎、快川紹喜に師事する。1570年、33歳で妙心寺58世になる。その後、4度住持を務めた。美濃・瑞竜寺、尾張・妙興寺を復興する。1591年、豊臣秀吉は、3歳で死去した愛児・鶴松(棄丸)の菩提のために、南化を開山に招いて祥雲寺を建立している。67歳。 第107代・後陽成天皇、武将・大名で、豊臣政権の五大老の一人・上杉景勝(1556-1623)、上杉謙信、豊臣秀吉に仕えた武将・大名の直江兼続(1560-1619)らが帰依した。武将・一柳直末は、南化を開山とし、妙心寺内に大通院を創建している。 墓は妙心寺・隣華院(右京区)にある。 ◆脇坂 安治 室町時代後期-江戸時代前期の武将・脇坂 安治(わきさか-やすはる、1554-1626)。男性。通称は甚内。近江国(滋賀県)の生まれ。脇坂安明の嗣子になる。1569年、丹波国・黒井城攻めにより、羽柴秀吉に謁見し食禄を与えられる。1570年、石山本願寺の一揆で、織田信長の支援に坂本向かった秀吉の兵糧支援を担う。安治は留守部隊の軍令違反を犯して駆け付けていた。姉川の戦い、1578年-1580年、播磨国・三木城の戦にも加わる。その際に、1578年、立てこもった別所長治を攻めた。安治はその功により、秀吉から輪違を描いた赤幌(母衣)を与えられ、家紋「輪違」の由来になった。1583年、賤ヶ岳の戦いでは、「七本槍(ほかに福島正則、加藤清正、加藤嘉明、平野長泰、糟屋武則、片桐且元)」の一人として戦功をあげた。1584年、小牧・長久手の戦いで伊賀上野城を攻め落とした。1585年、秀吉により従五位下・中務少輔に叙され、摂津国能勢郡、大和国高取城、淡路国洲本城に転じた。1590年、小田原討伐で水軍を率い、伊豆下田城を攻めた。朝鮮を攻めた文禄・慶長の役(1592-1593・1597-1598)で、水軍1500を率い、兵站・交戦した。1600年、関ヶ原の戦では、小早川秀秋配下で西軍から東軍に寝返る。戦後、家康より所領安堵、1609年、加増、移封され、伊予国大洲城主になる。1614年、大坂冬の陣で豊臣家に配慮し、家督を子・安本に譲り隠居した。1617年、独り京都に移る。73歳。 和漢に通じ、和歌を嗜んだ。墓は妙心寺・隣華院(右京区)にある。 ◆定水 玄済 安土・桃山時代-江戸時代前期の臨済宗の僧・定水 玄済(じょうすい-げんさい、?-?)。詳細不明。男性。安済(あんさい)?。脇坂安治の3男。南化玄興の法嗣。1604年、隣華院2世になる。 以後、南化・安治以下歴代の供養を続けた。 ◆長谷川 等伯 室町時代前期-江戸時代前期の画家・長谷川 等伯(はせがわ-とうはく、1539-1610)。男性。名は又四郎、のち帯刀(たてわき)。初めの号は信春。長谷川派の祖。能登(石川県)畠山家家臣・奥村家に生まれた。染め物屋を営む長谷川宗清の養子になる。義父から絵を教わる。雪舟門弟・等春の弟子・宗清に学び、1564年、信春(しんしゅん)と称し、熱心な法華信徒として仏画「十二天像」を描く。1571年、本法寺を頼り妻・妙浄、子・久蔵と共に上洛、狩野永徳に入門するが 後に出る。千利休、本法寺10世・日通、大徳寺・春屋宗園らと親交を結ぶ。1589年、大徳寺三門障壁画、塔頭・三玄院障壁画を制作する。この三玄院事件により世に認められ、長谷川派は狩野派に拮抗した。1590年、京都所司代・前田玄以は、仙洞御所対屋障壁画を等伯に描かせようとする。だが、永徳は勧修寺晴豊によりこれを覆した。1590年、その永徳は急逝する。1591年、等伯は秀吉が愛息を弔うために建てた祥雲寺障壁画を手掛け、派を確立した。1599年、亡き子・久蔵菩提のために「仏涅槃図」を完成させる。「自雪舟五代」と署し、雪舟画系であるとした。1604年、法眼に就く。1610年、家康に招かれ江戸に着き亡くなる。72歳。 ◆狩野 永岳 江戸時代後期の画家・狩野 永岳(かのう-えいがく、1790-1867)。男性。字は公嶺、通称は縫殿助、号に山梁、晩翠。京都の生まれ。狩野永俊の養子になり、京狩野家9代を継ぐ。御所の御用になり、1823年、九条家の家臣になる。後に四条派の筆到を取り入れた。作品は、妙心寺・隣華院、春光院にある。78歳。 ◆脇坂 安董 江戸時代中期後期の大名・脇坂 安董(わきざか-やすただ、1768-1841)。男性。通称は中務大輔、号は蒼竜軒、狂号は汐止亭丸丸。父・安親、母・上田義当の娘の次男。1784年、播磨(兵庫県)竜野藩主・脇坂家8代になる。外様大名ながら奏者番、1791年、寺社奉行になる。その間、大奥の延命院日道事件、但馬出石(いずし)藩の仙石騒動・疑獄などの事件を裁いた。藩校敬楽(けいごう)館を設立した。1813年、病気により辞職し、1829年、復職した。1835年、将軍から印籠を賜る。1836年、外様では破格の西ノ丸老中昇進になり、譜代席に改められた。1837年、本丸老中になり、在職のまま病死した。西ノ丸派の毒殺との風聞が流布した。74歳。 ◆脇坂 安宅 江戸時代後期-近代の大名・脇坂 安宅(わきざか-やすおり、1809-1874)。男性。通称は友吉、織部、号は揖水、淡路守。父・脇坂安董(やすただ)の次男。1841年、播磨竜野藩主・脇坂家9代になる。1845年、寺社奉行、1851年-1857年、京都所司代になる。1853年、ペリー来航では、日米和親条約調印の事情を奏聞した。1854年、内裏炎上の処理に当たる。1857年、老中、外国事務を担当し、開市開港延期を提議した。1860年、辞任し、1862年、家督を安斐に譲る。同年、老中に再任された。66歳。 ◆木像 ◈「快川紹喜禅師像」がある。南化玄興の手による礼拝像になる。 ◈本堂に「脇坂安治木像(坐像)」が祀られている。 ◆建築 ◈「大玄関」は江戸時代に建立された。 ◈「客殿(方丈)」は、江戸時代後期、化政年間(1804-1830)に脇坂安董、安宅父子により改築された。1824年ともいう。安宅は、京都所司代役宅として使った。桁行22.4m、梁行19.3m、一重、入母屋造、桟瓦葺。 ◆庭園 客殿(方丈)南の庭「凡梵庭(ぼんぼんてい)」がある。ありのままの「平凡」と生命の根源の「梵」を意味するという。 白砂と苔地、わずかな石と植栽により、砂紋に二つの苔による島が大胆に配されている。 ◆障壁画 ◈客殿の室中に、安土・桃山時代、1599年の創建時に描かれた長谷川等伯(1539-1610)筆の障壁画、紙本墨画「山水図」20面(重文)がある。無款だが、晩年の作とみられている。旧方丈の障壁画だったという。右回りに四方四季の時間経過を、楷体で樹木、岩、人物を金(光)と墨で描いた。余情を生かす心象風景であり、等伯の水墨山水画の極みといわれている。 ◈客殿上間一の間に、江戸時代後期、1825年作の狩野永岳筆「四季花鳥図」25面、二の間に「松図(松山水図)」18面、下間一の間に「紅葉図」15面、二の間に「西園雅集図」、「竹虎図」、「龍図(波に龍図)」4面などがある。 ◈長谷川派の屏風「菊花流水図」、長谷川主殿筆「架鷹図」がある。 ◆文化財 ◈安土・桃山時代、16世紀の木造漆箔彩色「豊臣棄丸坐像・玩具船」(44.4㎝)(重文)がある。秀吉の世子で3歳で夭逝した棄丸(鶴松)(1589-1591)の木像になる。幼児の肖像彫刻の例は極めて珍しいという。かつて、菩提寺だった祥雲寺に安置されていた。家康が根来寺(智積院)に与えた際に、南化玄興ゆかりの当院に移された。寄木内刳、玉眼彩色。 船は殿中を曳き遊んだといわれ、敷板に車輪が付いている。船の首尾に屋形があり、船の周りに勾欄が付く。総長2m、幅67.7㎝。京都国立博物館寄託。 ◈安土・桃山時代、1596年の絹本着色「南化玄興像」(130.9×55.7㎝)。 ◈南化玄興は、豊臣秀吉の帰依を受け、大坂城で「虎堂録」を講じた。その写しがあり、書き込みが残されている。 ◈曾我直庵筆「双鶏養雛図」には、南化玄興の賛がある。 ◈南化玄興筆「蘆山観瀑図」。 ◆祥雲禅寺・雲祥院 安土・桃山時代、1589年に、豊臣秀吉(1537-1598)の側室・淀殿(1567-1615)は棄丸(鶴松、1589-1591)を産む。だが、1589年旧8月5日に、棄丸は3歳で夭逝した。 妙心寺での棄丸の葬儀後に、1591年に秀吉は愛児の菩提のために、寺院建立に着工した。1592年/1593年、方広寺大仏殿裏手(現在の智積院境内)に臨済宗の祥雲禅寺(祥雲寺/東山天童山祥雲寺)を創建した。京都所司代・前田玄以(1539-1602)が普請奉行になり、大仏殿坊舎の一部も流用された。「京都第一の大寺(都一番の寺)」と謳われる。開山は妙心寺の高僧・南化玄興(なんか-げんこう、1538-1604)による。寺名は棄丸の法名「祥雲院殿玉巌麟公神童」に因んだ。 1593年に3回忌が営まれる。建物内部は、玄以により長谷川等伯(1539-1610)一門の障壁画で飾られた。1596年、寺領300石が寄進される。棄丸遺品の玩具船・倶利伽羅龍守刀なども寄進された。1598年、秀吉没後、無住になり伽藍は焼失した。 江戸時代前期、1615年の豊臣家滅亡後、祥雲禅寺は、徳川家康(1543-1616)により智積院日誉(1556-1641)に下げ渡される。寺号は「禅」の字を取り「祥雲寺」になる。寺を追われた祥雲寺2世・海山元珠(かいざん-げんじゅ、1566-1642)は、師・南化玄興木像を背負い、棄丸の木像(遺骨とも)を胸に抱き、棄丸の遺品を携えて妙心寺に戻ったという。自坊「亀仙庵(きせん-あん)」を祥雲寺の「祥雲」を逆さにして「雲祥院」と変えた。家康に無言の抵抗を続けたという。 妙心寺塔頭・玉鳳院に棄丸は埋葬され、境内の祥雲院殿霊屋(おたまや)に眠る。遺愛の鎧・守り刀も遺されている。妙心寺塔頭・隣華院には祥雲寺より移された棄丸の木像がある。 1682年に祥雲寺は焼失した。等伯親子らが描いた障壁画は現在、智積院に収蔵されている。 ◆墓 ◈南化玄興の墓がある。 ◈脇坂安治、その一族の墓がある。 *普段は非公開、建物の大部分、室内は撮影禁止。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『妙心寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『妙心寺 六百五十年の歩み』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都大事典』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『週刊 日本の美をめぐる 金と墨の 長谷川等伯』、『別冊太陽 長谷川等伯』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|