|

|

|

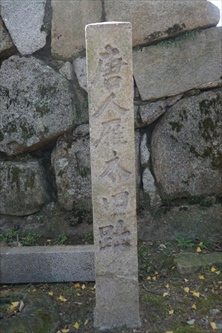

| 唐人雁木旧趾 (京都市伏見区) Tojin Old toe of pier |

|

| 唐人雁木旧趾 | 唐人雁木旧趾 |

|

|

【参照】淀城公園にあった「唐人雁木旧跡」の石標  【参照】近くにある「納所村道路元標」  【参照】「納所町」の町名 |

淀の納所町(のうそ-ちょう)に、「唐人雁木旧趾(とうじん-がんぎ-きゅうし)」石標が立てられている。 付近には、かつて宇治川に架かる淀小橋があり桟橋があった。江戸時代には、大坂から京都に船で入った朝鮮通信使の接岸地になっていた。 ◆歴史年表 江戸時代、宇治川に架けられていた淀小橋のたもとに、雁木(桟橋)があり、大坂から船で京都に入った朝鮮通信使の接岸地としても利用されていた。 近代、1903年、淀川改良工事(1897-1911)の一環として、川は陸続きになり淀小橋も廃されている。 1928年、春、石標「唐人雁木旧趾」(原碑)は、三宅安兵衛の遺志により納所村に立てられる。 現代、1990年、石標「唐人雁木旧趾」(新碑)は、京都淀ライオンズクラブの結成15周年記念に納所に立てられた。原碑は淀城跡公園内に移され保管される。 ◆三宅 安兵衛 江戸時代後期-近代の商人・三宅 安兵衛(みやけ-やすべえ、1842-1920)。男性。初名は安治郎。若狭国(福井県)小浜の生まれ。父・三宅清治郎、母・つや。 1852年、京都五条の木綿商・井筒屋に奉公に入る。1867年、独立し、博多織の京都での取り扱いを独占し帯問屋として成功した。還暦後、京都周辺の名所旧跡を巡る。 1919年、長男・清治郎(1872-1940)に金1万円を託し、世話になった京都のために使用するようにと遺言した。78歳。 安兵衛の没後、長男・清治郎は父の遺志に従い、京都府下に400基の史跡・名所の案内の石標を建立し続けた。 ◆石標 近代、1928年春に、石標「唐人雁木旧趾」(高さ123㎝)は、三宅安兵衛の遺志により当初は納所村に立てられる。その後、この原碑は淀城跡公園内(伏見区)に移され保管される。現代、2006年頃に原碑は與杼神社(伏見区)参道に再建される。2011年頃に、原碑は現在地の淀城跡公園内に移設され立てられた。 1990年に京都淀ライオンズクラブにより、旧地(現在地)に石標「唐人雁木旧趾」(新碑)が立てられた。新碑の裏面には「再建/昭和二年(1927年)春/京都三宅安兵衛遺志建之」、側面に「平成二年(1990年)結成/京都淀ライオンズクラブ建之」と刻まれている。なお、原碑での建立年は「昭和三年(1928年)春」になっている。 「唐人」とは江戸時代将軍の代替・慶事に際し、朝鮮王から祝賀のために派遣された朝鮮通信使をいう。「雁木」とは船着場の階段状の部分、桟橋の階段の意味になる。朝鮮通信使の上陸地としても用いられた。 ◆淀小橋 江戸時代に納所は、淀城下とは宇治川をはさみ対岸にあった。川には淀小橋が架けられていた。近代、1868年に木津川が改修になり、1871年に淀藩が廃藩になった。1897年-1911年には、淀川改良工事が行われた。その一環として宇治川付替え工事があり、それまで分断されていた淀城下と納所は陸続きになり橋も廃されている。 「淀小橋旧趾」原碑は、近代、1928年春に旧地の淀小橋たもとに三宅安兵衛の遺志により立てられた。その後、橋が廃され、淀城跡公園内(伏見区)に移され立てられている。 ◆朝鮮通信使 「朝鮮通信使」は、朝鮮王朝(李氏朝鮮)の国王が、日本国王に国書を手交するために派遣した使節だった。足利・豊臣・徳川の3武家政権に対して、朝鮮国王は書契(しょけい、国書)・礼単(進物)を携えて外交使節団を派遣した。「朝鮮信使」「信使」「朝鮮来聘使」「来聘使(らいへいし)」「韓使」「朝鮮通信使」(江戸時代前期、1636年以降)などとも呼ばれた。初期には、幕府のほか、大内氏・九州豪族も対象になっていた。実質的な通信使としては、江戸時代以降の使節団のことをいう。 三使官は朝鮮王朝宮中で、国王に挨拶を行った。その後、一行は都・漢陽(ハニヤン、漢城、現・ソウル)を出発し陸路で釜山浦へ向かった。永嘉台(ヨンカデ)から船で対馬に渡る。以後は使節に対馬藩が同行し、壱岐、筑前の藍島(あいのしま、福岡県新宮町相島)、赤間関(あかまのせき、山口県下関市)に到着する。ここより、対馬藩・西国大名の護送船を加え瀬戸内海に入り、上関(山口県熊毛郡)、蒲刈、鞆の浦、牛窓(岡山県瀬戸内市)、室津、兵庫(兵庫県神戸市)、瀬戸内海を経て大坂に入港した。 大坂で幕府が用意した川御座船(かわござ-ぶね)に乗り換え、淀川を遡り、淀に上陸後した。納所の唐人雁木(船着場・桟橋)の原碑が立てられていた付近が上陸地とみられている。旧宇治川と桂川の合流点よりやや上流の納所南端付近だった。 江戸時代中期、通信使の到着の様を淀藩の渡辺善右衛門(1701-1762)が描いた「通信使淀城下着到図」(1748)(淀渡辺家文書)がある。絵図では、仮設の舞台のような船着場が作られていた。行列は城下を廻り淀城に入った。淀城下で休憩・宿泊後に京都へ出発した。 京都からは、大津・草津宿、野洲より朝鮮人街道、彦根、中山道を経由して東海道に戻り江戸へと向かった。江戸までの道中では、西日本の諸大名が中心になり接待し、使節と各地の文人との詩文交換なども行われていた。江戸城では、使節から国書・進物が献上され、将軍からは返書などが渡された。使節は、江戸から日光に遊覧することもあった。復路は往路の行程を逆に辿り、往復で半年間の旅になった。 ◆道路元標 石標のすぐ北に、「納所村道路元標(げんぴょう)」が立てられている。 元標は、道路の起点・終点・経過地を標示するための石材などによる標示物になる。近代、1919年の旧道路法により、各市町村に1個設置され、その位置は知事が定めることとされた。表面に市町村名が記載されており、道路に面し路端に立てられていた。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊参考文献・資料 『京都市の地名』、『京都の災害をめぐる』、『』、「くみやま文化・歴史ガイド 久御山」、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|