|

|

|

| * | |

| 西芳寺 (苔寺) (京都市西京区) Saiho-ji Temple (Koke-dera Temple) |

|

| 西芳寺 (苔寺) | 西芳寺 (苔寺) |

|

|

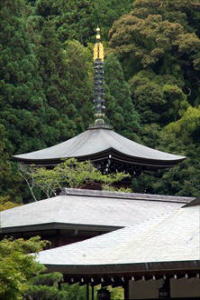

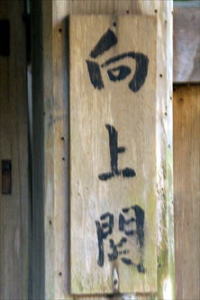

大歇橋(だいけつきょう)  境内に沿って流れる西芳寺川  総門(東門)   高浜虚子(1874-1959)の句碑  邀月橋(ようげっきょう)  衆妙門  衆妙門  衆妙門   衆妙門  三重納経塔  三重納経塔   大仏次郎文学碑  山門(中門  本堂(西求堂、さいらいどう)。  本堂(西求堂)   玄関  玄関  庫裏  山門  参道  庭門   観音堂  観音堂、聖観音菩薩立像を安置する。    庭園  夜泊石(やはくせき)   少庵堂(しょうあんどう)   遣水  影向石(えいこうせき)、松尾明神が降臨したという。  黄金池(おうごんち)    湘南亭(重文  湘南亭  湘南亭  湘南亭  湘南亭、月見台  湘南亭、岩倉具視公旧跡の石標「岩倉具視公旧蹟 西芳寺」  千少庵居士遺跡の石標「千少庵居士遺跡 西山西芳寺」  南側の土塀。  朝日の清水  石垣  石垣  舟着跡、石垣の東  三尊石、霞形中島  霞島  鶴島  奥に夕日ヶ島      潭北亭  潭北亭  潭北亭、壁に埋め込まれているのは禅語録『碧巌録』第18則公案の陶板    鎮守堂、夕日ヶ島     七本竹  潭北亭北庭      向上関、明治期、洪隠山への入口  向上関  向上関  通宵路(つうしょうろ)、49段の石段が続く。  須弥山石組(亀石組)  指東庵(開山堂)  指東庵、夢窓疎石の木像安置  枯滝石組  枯滝石組、鯉魚石  龍淵水、井泉石組、中央上に龍淵水、右に坐禅石  龍淵水、いまも清泉が湧いている。  古墳跡    夕日の清水、黄金池に今も注いでいる。  境内から出土した青磁(京都大学総合博物館蔵) 境内から出土した青磁(京都大学総合博物館蔵) 境内背後の山 |

西芳寺(さいほう-じ)は、10万㎡の境内を有している。「苔寺(こけ-でら)」とも呼ばれる。山号は洪隠山(こういん-ざん)という。 臨済宗単立寺院、本尊は阿弥陀如来。 1994年、「古都京都の文化財」として、「世界遺産条約」に基づく世界文化遺産の一つに登録された。「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 3つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。西芳寺(苔寺)・西芳寺庭園は、「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 飛鳥時代、この地には皇族・厩戸王(うまやどのおう、聖徳太子、574-622)の別荘があり、太子自作の阿弥陀如来像が安置されていたという。(『西芳寺池庭縁起』) 奈良時代、731年/天平年間(729-749)/710年-784年、僧・行基(668-749)が、第45代・聖武天皇の勅願により開創したという。畿内49院の一つとして、自作の弥陀三尊を安置し、法相宗の「西方寺(にしかたでら)」と称したという。脇侍は観音・勢至菩薩だったという。(『西方寺縁起』) 平安時代、806年、第51代・平城天皇第3皇子・真如法親王(高丘親王)が、草庵を結び修行したという。(『西芳寺池庭縁起』) 大同年間(806-810)/天長年間(824-834)、真言宗開祖・弘法大師(空海、774-835)が入山した。黄金池で放生会を行い、その始まりになったともいう。 その後、一時衰退した。 この地に、参議大蔵卿・藤原為房の二男・顕隆(1170-1129)を祖とする葉室氏の山荘が営まれ、「桂の里」と呼ばれた。 1177年、鹿ヶ谷事件の際に、後白河法皇(第77代)を庇った平重盛が、父・清盛の怒りを買い当寺に隠れたともいう。 鎌倉時代、建久年間(1190-1199)、摂津守・中原(大江)師員(もろかず)により再建された。寺は、「西方寺」、「穢土(えど)寺(厭離穢土寺)」の二寺に分けられた。法然が招かれ、法相宗から浄土宗に改宗したという。本尊は、法然により金泥にされたという。師員の没後、荒廃する。 親鸞(1173-1263)は、愚禿堂(ぐとうどう)を建立し、寺に滞在している。 正嘉年間(1257-1259)、鎌倉幕府第5代執権・北条時頼が、黄金池の傍らに桜堂(おうどう)を建立した。 南北朝時代、建武年間(1334-1336)、荒廃している。 1339年、旧4月、松尾大社宮司・藤原親秀(ちかひで)により、夢窓疎石が招請され再興された。この時、西方寺、穢土寺は統一された。寺名を「祖師西来、五葉聯芳」より「西芳寺」と改め、西来堂には「西芳精舎」の額を掲げた。臨済宗に改宗される。西芳遺訓が定められる。夢窓疎石は作庭を行う。(『天龍開山夢窓正覚心宗普済国師年譜』) 1342年、北朝初代・光厳(こうごん)天皇は、室町幕府初代将軍・足利尊氏を従えて行幸した。夢窓疎石より受衣(僧衣を受け着る)した。(『年譜』) 1347年、光厳上皇が再び行幸する。(『園太暦』) 1382年、3代将軍・足利義満は西芳寺を訪れ、道服着用し、指東庵で坐禅徹宵した。 室町時代、1401年、旧2月、足利義満が参籠した。 1433年、伏見宮貞成親王が来訪する。(『看聞御記』) 1436年-1441年、8代将軍・足利義政が例年、春秋に2回訪れる。(『蔭涼軒日録』) 1443年、朝鮮通信使書状官・申叔舟(シン・スクチュ)は、天龍寺、西芳寺を訪れ、邀月橋(ようげつきょう)について、「橋を渡ると大鯨の背に乗り大海に浮かぶようである」記した。(『日本栖芳寺遇真記并賦』『保閑斎集』) 1456年-1466年、足利義政の15回の御成がある。 1462年、第102代・後花園天皇は同年中に3度の行幸を行う。 1463年、足利義政が訪れる。紅葉を見物し、舎利殿、西来堂で焼香する。(『蔭涼軒日録』) 1464年、義政が再び訪れる。 応仁・文明の乱(1467-1477)で、東軍・細川勝元の陣が境内に敷かれた。 1469年、応仁・文明の乱で、西軍の攻撃により全焼失し、庭園も破壊された。その後、荒廃する。 1485年、洪水により被災した。その後、本願寺の蓮如(1415-1499)により復興された。 1499年、『鹿苑日録』に記されている。 室町幕府第8代将軍・足利義政(1436-1490)により、指東庵の復興が行われた。この時、義政は財源に充てるために、五山住持資格免許状を発行した。 1568年、丹波・柳本による兵乱で焼失する。 その後、織田信長(1534-1582)は天龍寺・策彦周良(1501-1579)に命じて再建させた。 安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1615)、少庵により庭園に湘南亭が再建されたという。 江戸時代、寛永年間(1624-1643)、水害により庭園が被災した。 元禄年間(1688-1704)、水害により庭園が再び被災した。伊勢守宗森により湘南亭が修理される。 幕末、1862年、公卿・政治家の岩倉具視が一時、湘南亭に棲んだという。 近代、1868年以降、神仏分離令後の廃仏毀釈、山林などの上知により境内地は狭められる。以後、荒廃した。 1878年、現在の本堂、指東庵などが再興されている。 1903年、湘南亭が国の特別保護建造物に指定された。 1907年、湘南亭が国の重要文化財に指定された。 1919年、湘南亭が修理される。 1920年、庭園に茶室「少庵堂」が建てられた。 1928年より、庭園が一般公開される。陶工・2代・真清水蔵六により茶亭「潭北亭」が寄進される。 1935年、京都大水害で西芳寺川は氾濫した。 現代、1948年、大仏次郎の小説『帰郷』が新聞連載され、「苔寺にて」という一章により映画化になる。以後、内外の観光客が寺に押し寄せる。 1969年、西来堂が再建される。堂本印象が本堂に障壁画を描く。 1971年、書院「合同亭」が建てられる。 1977年より、一般公開は中止になり、拝観については少数参拝制が採られる。 1978年、三重納経塔が再建された。 1994年、庭園がユネスコの世界文化遺産「古都京都の文化財」の一つに登録された。 2021年度、京都市文化財保護課による庭園調査が行われた。 2023年度、庭園の水路の復元作業が始まる。 2025年、庭園の水路が復元された。 ◆行基 飛鳥時代-奈良時代の僧・行基(ぎょうき/ぎょうぎ、668/667-749)。男性。百済系の渡来人・高志(こし)氏。河内国(大阪府)の生まれ。父・高志才智、母・蜂田古爾比売。681年/682年、出家、官大寺で法相宗などを学ぶ。691年、高宮寺で具足戒を受けた。畿内に道場、寺を建立し、溜池、溝・堀、架橋、困窮者の布施屋建設などの社会事業を行う。704年、生家を家原寺とし住した。717年、民衆煽動と僧尼令に反した寺外活動の咎で、詔により弾圧を受ける。731年、弾圧を解かれた。732年、河内国狭山下池の築造に関わる。734年、東大寺大仏建立の詔が発布、勧進の任を務めた。736年、インド出身の僧・菩提僊那一行来日に際し太宰府で迎えた。738年、朝廷より行基大徳の称号が授与される。740年以降、東大寺大仏建立に協力する。741年、聖武天皇と恭仁京郊外の泉橋院で会見した。743年、東大寺大仏造営の勧進になった。745年、朝廷より日本初の大僧正位を授けられる。菅原寺(喜光寺)で亡くなる。地図の行基図を作成したという。東大寺「四聖」の一人。 80/82歳。 ◆真如 法親王 平安時代前期の皇族・僧侶・真如 法親王(しんにょ-ほうしんのう、799-865?)。男性。高丘、高岳親王。父・第51代・平城天皇の第3皇子。809年、第52代・嵯峨天皇即位により皇太子になる。だが、810年、平城太上天皇の変(薬子の変)で皇太子を廃された。822年、出家し、奈良の宗叡・修円、弘法大師の十大弟子の一人になり、高野山に親王院を開いた。862年、明州に渡り、865年、天竺を目指し、その後、消息を絶った。羅越国(シンガホール)で亡くなったともいう。 66歳?。 ◆中原 師員 平安時代後期-鎌倉時代中期の鎌倉幕府の評定衆・中原 師員(なかはら-の-もろかず、1184-1251)。男性。法名は行厳。父・中原師茂。4代後の子孫に藤原親秀(中原親秀)がある。朝廷で明経道の1202年、直講、1218年、助教になる。鎌倉の4代将軍藤原頼経の侍読になる。1225年、評定衆になる。1231年、頼経の推挙により、大夫外記(五位の大外記)、摂津守に転任した。1232年、御成敗式目が制定の際に評定衆として、起請文に連署、明経博士になる。死の直前に出家した。法名は行厳。67歳。 松尾社の宮司を務めた。中原家は、世襲により西芳寺を経済支援する壇越(だんおつ)を務めた。 ◆藤原 親秀 鎌倉時代後期・南北朝時代の武家・連歌師・藤原 親秀(ふじわら-の-ちかひで、?-1341頃?)。詳細不明。男性。本姓は中原、摂津親秀と称した。父・摂津守・藤原親致。中原師員の4代目の孫。従五位下に至り、掃部頭・鎌倉幕府評定衆に任じられた。松尾神社社司を務める。夢窓疎石を請じ、西芳寺を再興した。『菟玖波集』に入選。鎌中原師員の4代目の孫。 ◆夢窓 疎石 鎌倉時代中期-南北朝時代の臨済宗僧・夢窓 疎石(むそう-そせき、1275-1351)。男性。諡号は夢窓国師、正覚国師など。伊勢国(三重県)の生まれ。父・佐々木朝綱、母・平政村(北条政村?)の娘。1283年、市川・天台宗の平塩山寺・空阿大徳に師事、後に剃髪。1292年、奈良・東大寺の慈観につき受戒した。平塩山寺・明真没後、建仁寺・無隠円範に禅宗を学ぶ。1295年、鎌倉に下向、東勝寺・無及徳栓、建長寺・韋航道然、1296年、円覚寺・桃渓徳悟、建長寺・痴鈍空性に参じた。1297年、建仁寺・無隠円範、1299年、建長寺・一山一寧のもとで首座、1303年、鎌倉・万寿寺の高峰顕日に禅を学び、1305年、浄智寺で印可を受ける。浄居寺開山。1311年、甲斐国牧丘の龍山庵、浄居寺に一時隠棲する。美濃国・虎渓山永保寺(古谿庵)を開き、北山、土佐、鎌倉、三浦、上総と移り、1325年、第96代・南朝初代・後醍醐天皇の請により上洛、南禅寺住持。1326年、北条高時に鎌倉・寿福寺の請を避け伊勢国・善応寺を開く。鎌倉・南芳庵に居し、1327年、瑞泉寺を開く。1329年、円覚寺に入り高時、北条貞顕の信を得る。1330年、甲斐・恵林寺を開き、1331年、瑞泉寺、1332年、恵林寺に移り、播磨・瑞光寺を開く。1333年、鎌倉幕府が滅亡、建武の新政を開始した後醍醐天皇に招かれ、1334年、南禅寺に再住、1336年、臨川寺・西芳寺開山に迎えられた。足利家の内紛の観応の擾乱で調停し、北朝方の公家や武士が帰依する。尊氏は後醍醐天皇らの菩提を弔うため、疎石の勧めで全国に安国寺を建立、利生塔を設置した。1339年、天龍寺開山。1342年、建設資金調達のため天龍寺船の派遣を献策した。1346年、雲居庵に退隠。1351年、天龍寺再住。最晩年は臨川寺・三会院(さんねいん)に移り亡くなった。77歳。 歴代天皇より7度国師号を賜与され、七朝帝師と称された。北条高時、後醍醐天皇、足利尊氏らの帰依を受け外護を得た。夢窓派としては、無極志玄、春屋妙葩など門下は13000人にのぼる。多くの作庭も行う。能書家としても知られた。 ◆光厳 天皇 鎌倉時代後期-南北朝時代の北朝初代・光厳 天皇(こうごん-てんのう、1313-1364)。男性。名は量仁(かずひと/ときひと)、法名は勝光智(しょうこうち)、無範。第93代・後伏見天皇の第1皇子。母は広義門院・藤原寧子。1326年、第96代・後醍醐天皇皇太子・邦良親王の没後、両統迭立案により祖父・伏見上皇の意向で持明院統の正嫡として、鎌倉幕府の支持により皇太子になる。1331年、後醍醐天皇が鎌倉幕府討伐を企てた元弘の変の失敗後、後醍醐天皇は笠置に遷幸した。量仁親王は、北条高時に擁立されてが践祚、即位した。持明院統の天皇になる。父・後伏見天皇が院政を行う。1332年、後醍醐天皇の隠岐島配流、1333年、鎌倉幕府の滅亡後、後醍醐天皇は吉野に移り南北朝に分裂した。光厳天皇は廃され太上(だいじょう)天皇(上皇)になる。建武新政後、1335年、足利尊氏は挙兵し、1336年、足利尊氏は後醍醐天皇に離反したものの、光厳上皇の院宣により朝敵を免れた。尊氏の政権掌握により尊氏の要請で光厳上皇は、弟の北朝第2代・光明天皇(豊仁親王)を即位させ院政に当たる。後醍醐天皇は神器を携え吉野に逃れ、持明院統(北朝)と大覚寺統(南朝)の対立は深まる。1348年、光厳上皇は、北朝第3代・崇光天皇にも院政を執る。1351年、第97代天皇・南朝第2代・後村上上皇は崇光天皇を廃した。南朝が優勢になり、北朝が廃せられた。(正平[しょうへい]一統)。1352年、光厳上皇、光明上皇、崇光上皇ら北朝3代上皇は、南朝軍に拉致され河内、大和賀名生(あのう)などに移され幽閉された。光厳上皇は、夢窓疎石に帰依し村上天皇の行宮に移り、剃髪し勝光智(しょうこうち)と称した。河内の金剛寺に移り、孤峰覚明に帰依し光智に改めた。1357年、帰京し、伏見深草・光厳院入る。1362年、巡礼に出た。最晩年、京北の常照皇寺で禅僧として余生を送る。無範和尚と号した。 和漢儒仏の学に通じた。中厳円月(ちゅうがん-えんげつ)、春屋妙葩(しゅんおく-みょうは)、清渓通徹(せいけい-つうてつ)などに師事、帰依した。『風雅和歌集』に着手、笙、伏見院流の書に秀でた。日記『光厳院宸記』がある。 常照皇寺(右京区京北)で亡くなり山国陵(右京区京北)に葬られた。52歳。塚には松柏のみを植えることを許した。天龍寺・金剛院(右京区)に遺髪塔がある。分骨所は金剛寺(大阪府河内長野市)にある。近代以降、歴代の天皇から除かれる。 ◆足利 義政 室町時代中期-後期の室町幕府第8代将軍・足利 義政(あしかが-よしまさ、1436-1490)。男性。幼名は三寅、三春、初名は義成、法号は慈照院、東山殿。京都の生まれ。父・6代・足利義教(よしのり)、母・日野重光の娘・重子(しげこ)の次男。7代将軍・義勝の同母弟。1441年、嘉吉の乱で父・義教が暗殺され、1443年、兄・義勝も夭死し、9歳で家督を継ぐ。以後、擁立した宿老の細川持賢、畠山持国、山名持豊らが政治の中心になる。1446年、第102代・後花園天皇から義成と命名され、従五位上に叙任された。1448年、後左馬頭、1449年、元服し、14歳で室町幕府8代将軍に就いた。参議・左中将を兼ねる。1453年、義政と改名した。1455年、正室になった日野富子との間に嫡子はなかった。1459年以後、寛正の大飢饉が起こる。1460年、左大臣になる。1461年、梅津山荘の建築を行う。1464年、准后宣下を受けた。弟・義視(よしみ、義尋)を後継者にした。1465年、実子・義尚の誕生により、将軍職を巡る抗争になる。富子は山名宗全と結び義視の排斥に動く。義政側の山名宗全と、義視側についた細川勝元、さらに管領家の斯波、畠山氏、諸大名を巻き込んだ応仁・文明の乱(1467-1477)になる。1473年、義政は8歳の子・義尚に譲り隠棲した。以後、実権は富子が握る。1483年、京都東山の山荘に銀閣を造り移り住む。1485年、出家し、喜山道慶と名乗る。最晩年、銀閣寺の造営に固執した。1489年、後継者・義尚は24歳で早逝する。義政は一時、政務に復帰した。1490年、急逝した。55歳。 幕府の財政難、飢饉疫病の蔓延、土一揆の頻発もあり、在職中13回も徳政令を発布した。東山に山荘を造営し銀閣寺(慈照寺)、東求堂を建てた。学問、芸術、和歌などに優れ、猿楽・茶の湯・絵画を好む。音阿弥、善阿弥、小栗宗湛、相阿弥らを育て、東山文化を形成した。死の直前まで、観音殿の内装について指示を出したという。その完成を見ることはなかった。 ◆申 叔舟 李氏朝鮮前期の外交官・申 叔舟(しん-すくちゅ、1417-1475)。男性。字は泛翁、号は希賢堂、保閑斎。朝鮮の慶尚道の生まれ。1439年、文科(科挙)に合格し集賢殿に入る。1443年、日本への通信使書状官として京都に入る。1452年、明へ書状官として赴く。1460年、江原道、咸吉道の都体察使。1462年、議政府領議政、1471年、再び領議政になる。成宗の命により、日本と琉球について記した『海東諸国紀』を著す。1473年、通信使従事官。漢詩文にも秀で、世宗の訓民正音(ハングル)の制定に寄与した。 59歳。 ◆策彦 周良 室町時代後期-安土・桃山時代の臨済宗の僧・策彦 周良(さくげん-しゅうりょう、1501-1579)。男性。俗姓は井上、号は謙斎。父・丹波(京都府・兵庫県)の管領細川氏の家老・井上宗信の3男。1510年(1509年とも)、9歳で鹿苑寺・心翁等安に師事した。1512年、船岡山合戦で一時、師とともに丹波に逃れる。1518年、天龍寺で剃髪、具足戒を受け周良と称した。1522年、師没後、継いで塔頭・妙智院3世。1539年-1541年、勘合貿易船(入明進貢船団)の遣明副使、1547年-1550年、正使として2度入明した。その記録の『策彦和尚初渡集(入明記初渡集)』『策彦和尚再渡集(入明記再渡集)』を著し、外交、風俗・文化の貴重な史料になる。五山の碩学として知られ漢詩文に優れた。1556年、駿河・今川義元主催の詩歌会に参加する。1556年-1557年、武田信玄に招かれ甲斐・恵林寺住職。帰国後は天龍寺・妙智院に隠棲。第106代・正親町天皇、織田信長などとも交流した。79歳。 ◆千 少庵 室町時代後期-江戸時代前期の茶湯者・千 少庵(せん-の-しょうあん/せん しょうあん、1546-1614)。男性。通称は吉兵衛、四郎左衛門、法号は宗淳(そうじゅん)。父・堺の能楽師・小鼓打ち・宮王三郎と宗恩(後の千利休の後妻)。妻は利休の娘・亀(ちゃう、とも)。父死後、1578年、母・宗恩とともに利休の庇護を受ける。1580年頃、大徳寺門前に住み茶湯者になる。利休により千家後継者とされた。1591年、利休自刃後、会津の蒲生氏郷に移り、1594年、赦免。京都に戻り、本法寺前に利休屋敷を復興した。宗旦に家督を譲り、西芳寺に湘南亭を建て隠退したという。69歳。 墓所は大徳寺・聚光院内(北区)にある。 ◆岩倉 具視 江戸時代後期-近代の公卿・政治家・岩倉 具視(いわくら-ともみ、1825-1883)。男性。幼名は周丸(かねまる)、号は華竜、対岳、法名は友山。父・京都の堀河康親の2子。1854年、第121代・孝明天皇の侍従になる。1860年、公武合体派として和宮降嫁を推進し、尊皇攘夷派から非難され、一時西芳寺で幽居する。1867年、王政復古の権力奪取を画策、明治新政府で要職をつとめた。佐幕派から逃れ、1862年、出家隠棲する。潜んでいた西賀茂の霊源寺から、墨染の僧形に身を変え、西芳寺の湘南亭に移った。当時の住職が岩倉の従兄弟だったことに由る。西芳寺では、寺男に身をやつして暮らしたという。59歳。 ◆真清水 蔵六 江戸時代後期-近代の陶工・2代・真清水 蔵六(ましみず-ぞうろく、1861-1936)。詳細不明。男性。泥中庵。京都の初代の長男。中国・朝鮮で調査研究し、古陶の鑑識に優れ山科、後に松尾村で作陶した。75歳。 ◆上坂 浅次郎 近代の数奇屋師・上坂 浅次郎(こうさか-あさじろう、1868-1927)。詳細不明。男性。数寄屋造りの名工といわれた。59歳。 ◆村田 次郎 近現代の建築家・村田 次郎(1895-1985)。詳細不明。男性。京大名誉教授。建築史。90歳。 ◆大仏 次郎 近現代の小説家・大仏 次郎(おさらぎ-じろう、1897-1973)。男性。野尻清彦。横浜の生まれ。東京府立第一中学校、旧制第一高等学校在学中に『一高ロマンス』(1917)を出版、1921年、東京帝国大学政治学科卒、大正デモクラシーの影響を受ける。1922年、外務省条約局勤務。1923年、関東大震後に文筆に専念した。鎌倉、長谷大仏裏に住み筆名とした。『隼の源次』 、『鬼面の老女』(1924) 、『鞍馬天狗』(1924-1965)、『照る日くもる日』(1927-1928)、『赤穂浪士』(1929)、『由比正雪』(1930)、フランス第三共和政下の政治的諸事件を描く『ドレフュス事件』(1930)、『白い姉』(1931)、『霧笛』(1933)、『乞食大将』(1944-1946)、『帰郷』(1948、芸術院賞)、『宗方姉妹』 (1949) 、3部作になる『ドレフュス事件』のほか、『パナマ事件』(1960)、パリ・コミューンを描いた『パリ燃ゆ』(1961-1963)、未完に終わった『天皇の世紀』(1967-1973)がある。1960年、芸術院会員。1964年、文化勲章受章。75歳。 没後、1973年、大仏次郎賞が設けられた。1978年、横浜に大仏次郎記念館が開館した。生前、西芳寺を度々訪れ、小説『帰郷』、随筆『苔寺』を執筆した。西芳寺境内に大仏次郎文学碑が立つ。 ◆寺号 南北朝時代、1339年、夢窓疎石が再興した際に、寺号は「西方寺(にしかたでら)」より、現在の「西芳寺」に改められた。 これは、達磨禅師を表す「祖師西来、五葉聯芳」の意であり、「西芳精舎」に由来する。 ◆仏像・木像 ◈本堂に、開山行基が自作したという本尊「弥陀三尊(阿弥陀如来、観音菩薩、勢至菩薩)」が安置されている。法然が金泥とし本尊にした。 ◈観音堂に、平安時代の「聖観世音菩薩立像」を安置する。 ◈指東庵(開山堂)に、行基、真如法親王の位牌、藤原親秀夫妻の木像、夢窓疎石木像、位牌が安置されている。 ◈指東庵の中興開山「夢窓国師坐像」は、室町時代(南北朝時代末期)作であり、等身大になる。没後間もなく造立されたとみられている。木造、彩色の頂相、像高82cm。 ◈指東庵の北側の「藤原親秀夫妻木像」は、江戸時代作、木造、彩色、像高37cm。 ◈指東庵に「真如法親王位牌」を祀る。江戸時代作、木造、彩色、高さ59.2cm。 ◈西来堂に本尊「阿弥陀如来像」を安置している。住職の霊夢による。 ◆建築 黄金池と金剛池の間に、かつて楼閣があり、下層を「瑠璃殿」、上層を「無縫塔」といった。楼閣は、室町幕府3代将軍・足利義満の金閣、8代将軍・足利義政の東山殿(銀閣)造営の際の手本とされた。黄金池北の山頂には縮遠亭が建てられ、北東に比叡山を望むことができたという。 ◈「邀月橋(ようげつきょう)」は、西芳寺川に架けられている。かつて潭北亭近くに架けられていたという。橋の中央に小さな楼閣が造られていた。 ◈「大歇橋(だいけつきょう)」は、西芳寺川に架けられている。かつて、現在の茶室「潭北亭」に架けられていたという。 ◈「総門(東門)」は、薬医門、本瓦葺。 ◈「衆妙門(平唐門)」は、現代、1969年に再建された。「西芳寺十境」のひとつに数えられた。手前に西芳寺川に架かる歇月橋がある。平唐門、切妻造、檜皮葺。 ◈「山門(中門)」は、近代、明治期(1868-1912)に建てられた。「西芳精舎」の扁額は春斎筆による。1間1戸、薬医門、本瓦葺。 ◈「本堂(西求堂、さいらいどう)」は、現代、1969年の再建による。夢窓疎石時代の西来堂は、金剛池の東、黄金池の北に位置していた。それ以前には阿弥陀堂が建てられていた。仏殿として庭園の正面とした。現在の建物は、本堂として再建される。京大名誉教授・村田治郎(1895-1985)により設計された。平安時代風外観と内部は禅院風内観になっており、堂本印象の障壁画104面、襖の引手など独特の意匠で飾られている。阿弥陀三尊像を安置する。正面7面、側面5面、正面に3間向拝、縁に組勾欄、単層、入母屋造、銅板葺、寝殿造風。 ◈「玄関」は、近代-現代、昭和期(1926-1989)に建てられた。単層、切妻造、本瓦葺、正面に長大な1間の唐破風の車寄せを付している。 ◈「書院(合同亭)」は、現代、1971年に建てられた。大広間(堂本印象の障壁画23面)、茶室がある。二階に住職居間、西北隅に宝庫がある。二階建、入母屋造、銅板葺。 ◈「観音堂」は、近代、明治期(1868-1912)に再建された。西来堂(さいらいどう)再建までは本堂として使われていた。かつてこの地に西来堂が建てられていた。6間4間、桟瓦葺。 ◈「向上関(こうじょうかん)」は、近代、明治期(1868-1912)の建立による。上下二段の庭の間にある。 ◈「指東庵(開山堂)」は、上段庭園にある。近代、1878年に再建された。行基、真如法親王の位牌、藤原親秀夫妻の木像、夢窓疎石の木像、位牌が安置されている。庵は中国唐代の僧・亮座主(りょうざす)の逸話に因むという。亮座主は経論の研究をし、洪州西山に隠棲したという。師の一言によって悟りを開いたとされる。後世の熊秀才(ゆうしゅうさい)が山中の石上で坐禅をしている老僧を見かけた。亮座主ではないかと思い声をかけると、東の空を指した。秀才が視線を戻すと、忽然と消えていたという。宝形造、方3間、桟瓦葺。 ◈「少庵堂(しょうあんどう)」は、近代、1920年に建立された。 ◈「三重納経塔」(非公開)は、境内北西にある。現代、1978年に建立された。夢窓疎石ゆかりの無縫塔(瑠璃殿の上層の塔)を模している。和様層塔と唐様裳階を組み合わせる。須弥檀上に観音図像が祀られ、参拝者の写経が納められ、永代供養されている。心柱はなく、独立柱6本、須弥檀部の柱8本で支える。小組折上格天井、朱塗り、初層に裳階付で四重に見える。初層正面中央に桟唐戸の入口、左右に花頭窓、周囲は白壁、二層・三層の縁に組勾欄、屋上に九輪相輪。高さ25m、方3間、銅板葺。 ◆邀月橋 現在、境内に入る正面の衆妙門に架かる「邀月橋(ようげっきょう)」は、かつて庭園内の茶室「潭北亭」近くに架けられていたという。橋の中央には小さな楼閣(亭橋)がしつらえられていた。 室町時代中期、1443年、来日していた朝鮮通信使の書状官・申叔舟(しん-すくちゅ、1417-1475)は西芳寺を訪れた。邀月橋を渡ると、大鯨の背に乗り大海に浮かぶようであると記した。「池形えい回してやや長く、ついに橋を作りてその腰を横絶し、もって池の東南に往来する者に便す。橋に因りて小閣あり、篇して邀月橋という。これに登ればこうとして長鯨に乗りて溟渤にうかぶがごとし。」(『日本栖芳寺遇真記并賦』) 同様の橋として、夢窓礎石による虎渓山・永保寺の無際橋(反橋)がある。また、 金閣寺に拱北廊(きょうほくろう)、銀閣寺には龍背橋がある。 ◆庭園 国史跡、特別名勝の池泉回遊式庭園(史跡・特別名勝)がある。南北朝時代、1339年に夢窓疎石の最晩年の作庭による。夢窓疎石の最高傑作といわれている。 かつて、現在の面積の9倍以上の広さがあったという。夢窓疎石の作庭以前は、浄土式池泉だったとみられている。夢窓疎石は浄土宗の庭を基に禅の立場から手を加えた。庭そのものを悟りとし、何物にもとらわれない境地を再現した。「山水に得失なし 得失は人の心にあり」(『夢中問答』、夢窓疎石)と語る。山水を好むの是非とは、山水自体にあるのではなく、それを好む人の心中にあると説いた。 現在の庭は、当初とは変化している。かつて、池の中島は白砂で覆われ、松の植栽による庭だった。現在の金剛池の東にはさらに池泉があり、遨月橋という反橋が架けられていたとみられている。池には蓮が植えられていたという。主な建物として、釣寂庵、舎利殿、仏殿、方丈、湘南亭、潭北亭、貯清寮、礪精、合同船、向上関、指東庵、縮遠亭などが境内より山腹にかけて建てられていた。 作庭当時は、下段の西芳寺(西方寺)、上段の投げ込み寺だったという厭離穢土寺(おんりえどじ、穢土寺)の2つの境内があった。夢窓疎石は、2つの庭を繋ぎ作庭し、西方浄土と穢土(現世)を対比させて苑路で結んだ。 当初、金剛池の東、黄金池の北付近に仏殿の西来堂が建てられ、庭の正面になっていた。庭園は鎌倉時代に改修され、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)、洪水(1485)により荒廃した。室町時代の僧・蓮如により再興されたという。また、江戸時代前期、寛永年間(1624-1643)、元禄年間(1688-1703)の洪水の被害も受けた。 この地が湧水に恵まれ、地下水位が高く湿潤なため、苔が生えるままに放置された。このため、現在の苔を主体とした庭園に次第に変わる。石組も苔に覆われた。庭には、コバノチョウチンゴケ、オオスギゴケ、シラガゴケなど120種(100/130種とも)以上の苔が生える。これらの苔は、集められたとみられている。また、杉、楓、馬酔木などの植栽がある。 現在は、山腹の斜面を利用し、北よりの湧泉の水を引いて黄金池(おうごんち)に導く。池泉回遊式と本堂背後の山腹にある枯山水の上下二段の構成になる。庭園内の廻遊路は外周部分にあり起伏がつけてある。反時計回りに回遊すると、視点は常に池側、中心に向い、移動に連れて小島、岩島、石組の景色が次々に変化していく。 ◈下段の池は円形の亀型をしているという。池の中央で、中島を背中合わせに配している。下段の庭には、心の字を形どる黄金池がある。宋時代、1125年、圜悟克勤編の『碧巌録』第18則中の故事に由来する。池を囲む3つの島がある。北より鎮守堂が祀られている「夕日ヶ島」、「朝日ヶ島」、「長島(霞島、霞形中島)」であり、それぞれに橋(全体で8橋)が架けられている。また、出島、小島がそれぞれ4カ所、そのほか岩島がある。 長島の南岸には、池辺に低く抑えられた護岸石組の「横石三尊の石組」(跨はん、浄土宗の阿弥陀如来・観音・勢至菩薩、または禅宗の釈迦如来・文殊・普賢菩薩)が見られる。石組は、金閣寺の葦原島、銀閣寺の白鶴島に写された。 池の南西岸、「朝日の清水」の東に、かつて方丈が建てられていたという石垣跡、その東に舟着跡が残る。鎌倉時代初期のものといわれ、付近に、神仙世界を表す「亀島(かつて桜が植えられていたため白桜島ともいう)」、その東に「鶴島」がみられる。池の西にある「影向石」付近には、流れの石組が見られ、夢窓疎石の作庭当時の面影が残されているといわれている。 「七本竹」は、池辺に植えられている。黒竹であり、夢窓疎石が作庭に加わった7人の弟子を顕彰して植えたという。いまは、7本ではなく10本ほどある。 黄金池の北西にある金剛池には、16個の岩島、2列に並ぶ「夜泊石(やはくせき)」が、金剛池に並列して置かれている。石は、かつて池の南にあった瑠璃殿と西来堂を結ぶ回廊の礎石跡(束石)ともいう。詳細は不明。 黄金池の東岸、「潭北軒北庭」は、近年発掘された石組で、この付近にかつて「黄金池十境」のひとつ潭北軒があった。 ◈上段の庭は、庭園の北西にあり、枯山水の石組が見られる。下段の庭より「向上関(こうじょうかん)」、石段・石垣の「通宵路」を経て西に進むと、右手に二段の枯山水式「洪隠山(こういんざん)石組」に至る。背後の山は洪隠山であり、かつて厭離穢土寺が建てられていた。これらの巨石は、洪隠山にあった渡来系秦氏一族の古墳石が使われているという。石組は夢窓疎石による作庭当初のものとされ、日本最古の禅宗庭園になる。 庭園の最北部、指東庵(開山堂)の東にある三段(上段、中段、下段)の「洪隠山石組(枯滝石組)」は、作庭当初の姿を残すという。中国北宋の山水画を表すという。石は鋭角の物を用い、三段それぞれ、全体もまた三角形の構成になっている。平天石と山形の石を組み合わせ、全体とし石群は、一塊の巨石にも見える。石はすべて寝せられている。日本最大という「龍門瀑(奥行き23m)」は、黄河三級巌に倣ったという。上段には一対の「坐禅石」が組まれ、上段の広場が開けられている。桂離宮を見出したブルーノ・タウト(1880-1938)は、枯滝から「滝の音が聞こえる」と形容した。 下段から中段にかけて「鯉魚石」を置き、鯉の滝登りを表した。伝承がある。三月、桃の季節に、淵に潜んでいた鯉は、黄河の支流にあるとされる「鞏穴(きょうけつ)」を出て黄河を遡上する。「龍門瀑」という滝を昇りきった鯉は、天に昇り龍になるといわれた。中国黄河中流域にある龍門瀑は流れが激しい。紅尾(鯉)は、禹門の波と競い三級岩を超える。禅ではそれにたとえ、厳しい修行の後に悟りを開き、仏になることを意味した。南宋からの渡来僧で、鎌倉・建長寺の蘭渓道隆(1213-1278)が、この話を日本に伝えたといわれている。同じ石組は、天龍寺、南禅院、金閣寺などにもみられる。 指東庵の南の「須弥山石組(亀石組)」は、前後に大小8個、10個の石が横方向に据えられている。亀の形に組まれ、「亀頭石」、「亀足石」、「亀尾石」からなる。現存最古の亀石組ともいう。亀頭石の正面には、「三尊石」に組まれている。脇石は小さい。 指東庵の西の井泉石組「龍淵水石組」には、上が平らな「坐禅石」(3尺、1m)が置かれている。夢窓疎石は庭そのものを悟りとし、自らを「石上座」と名乗って行を行った。夢窓疎石は、作庭の際にこの石上に座り指揮を執ったという。3週間の断食修行を行ったともいう。 その東に「龍淵水」がある。僧が身を清めるために使った清泉をいう。背後に鏡石、左右の脇石で組まれ、底に栗石が敷かれている。露地の蹲踞石組の原型ともされ、金閣寺の「銀河泉」、銀閣寺の「相君泉」にも写された。 庭園には、馬酔木、楓が植えられている。なお、西来堂(1969)再建に伴い、四方に庭園が造られ、南に八重の紅枝垂桜が植えられている。 ◆足利義満・義政 足利義満は北山殿造営にあたり、しばしば西芳寺を訪れている。足利義政も、室町時代前期、1428年に始まる東山殿の造営に際して20回近くも西芳寺を訪れた。当初、西芳寺は女人禁制にだった。このため、義政は母に庭を見せることができなかったことから、銀閣寺を造営したともいう。 二つの庭園の堂・亭の名は対比されており、西芳寺の楼閣「瑠璃殿」は、東山殿の「観音殿(足利義満の金閣にも模範とされた)」、「湘南亭」は「釣秋亭」、「潭北亭」は「鮮亭」、仏堂の「西来堂」は「東求堂」、「向上関」は「太玄関」、座禅堂の「指東庵」は「西指庵」、山頂の亭の「縮遠亭」は「超然亭」に当る。 ◆茶室 ◈茶室「湘南亭(しょうなんてい)」(重文)は、黄金池の南西岸にある。夢窓疎石により建てられた。名は中国の禅語録『碧巌録』の第十八則に因む。山内最古の建物であり、南北朝時代、1339年時に、既にその名がある。かつては霞形中島の北、現在の黄金池中にあったともみられている。潭北亭と対峙していたという。その後、戦国時代の洪水により流失する。安土・桃山時代、切腹を命じられた千利休が一時、ここに移ったともいう。室町時代後期-江戸時代前期、慶長年間(1569-1615)、利休自決後、次男・少庵宗淳(1546-1614)が遁世した際に再建したという。ただ、確定されていない。江戸時代前期、元禄年間(1688-1704)、近代、1919年にも修理されている。 幕末、1862年、攘夷派から逃れるために、公家・岩倉具視が隠れ住んだ。当時の住職とは従兄弟にあたり、岩倉は「寺男」として潜んでいたという。 北と西に延びる鍵型であり、北より広縁、茶室、次の間(6畳)、水屋、廊下の間(長4畳)、待合(腰掛)が並ぶ。主室の4畳台目は客座(長4畳、1間に2間の細長い4畳)、台目の点前座、炉は台目切り、亭主床(点前座付近に床がある、点前座勝手付)の台目畳、中央に板床、墨跡窓を開けた明り床、その脇に貴人口(障子2枚)、浅い縁がある。客座正面(西)に火灯窓が開く付書院がある。内部に藁すさを松葉に見立てて塗り込んだ土壁、客座の北に引き違い建て腰障子(2枚)、北向き吹き抜け広縁の月見台(露台、1間2間、4畳)は庭を望む。板敷きの舞台造(懸造)、三方に丸太の手摺付き、異色の土天井(土塗り砂塵仕上げ)になっている。柱は4隅と背後中央に1本あり、茶室との間の1間に2枚の障子が入る。単層、入母屋造、杮(こけら)葺、主屋は5間2間。切妻造の板敷きの待合。 ◈東屋「潭北亭(たんほくてい)」は、黄金池の東岸に位置する。かつて黄金池の北、向上関の東に位置していたとみられている。夢窓疎石が名づけた「黄金池十境」の潭北亭に因む。旧地からは北庭の石組が発掘されている。現在の茶室は、近代、1928年、陶工・2代・眞清水蔵六(1861-1936)により寄進された。床は北にあり、瓦四半敷の立礼式、天井にひしぎ竹を張り、杉と辛夷(こぶし)の小丸太で押さえる。蔵六作の陶製の丸炉の点茶卓、北側の畳床壁に厨子入の阿弥陀仏が安置されている。『碧巌録』第十八則より「忠国師無縫塔」の陶板が掲げられている。西に入り口、鬼瓦に「潭北」、切妻造。前面に庇が付く。 ◈茶室「少庵堂」は、黄金池の西に位置する。有志7人により近代、1920年に建てられた。普請は数寄屋師・上坂浅次郎(1869-1927)による。かつて少庵の木像を安置していたことからこの名が付けられた。一畳台目向板入り、一間床、袖壁を設け、隅を塗りまわし、左手に三角に切った洞床。客座と点前座の間に中板。点前座入隅に楊枝柱。躙口は引き違い建て、躙口上に下地窓、右手に連子窓、上に小さな左右開き円窓、茶室前に5段石積みの階段が付いた降り蹲踞がある。鬼瓦に「少庵」とある。切妻造、妻入、正面側面に庇が付く。 ◆洪隠山 中原親秀から、西山の西方寺と穢土寺の復興を懇願された夢窓疎石は、敬愛していた中国の経論研究者・亮座主(りょうざす)と自らを重ねた。亮座主も洪州(こうしゅう)・翠厳寺近くの同名の西山に隠棲していた。 逸話がある。亮座主は、江西省の洪州に禅の創始者・馬祖道一(709-788)を訪ねる。馬祖は亮座主に、経論をどのように講じているのかと質した。座主は思うように答えられず自らの誤りを悟る。寺に帰ると教塾を解散し、洪州の西山に隠棲した。『正法眼蔵』第七十の「虚空」にあり、「洪州西山亮座主、因参馬祖。祖問」と続く。 また、修行僧・熊秀才は、小雨降る山中の石上で、坐禅する僧を見つけた。隠棲している亮座主ではないかと声をかけた。僧は何も答えず、ただ東の方を差し示した。秀才が振り返ると、亮座主の姿はすでになく、坐っていた石の上だけは乾いていた。 夢窓疎石は、これらの逸話から、亮座主が「洪」州に「隠」棲した西「山」という意味で「洪隠山」と名づけたという。 ◆「碧巖録」第18則 中国の唐代中期の禅僧・南陽慧忠(なんよう-えちゅう、675-775)は、最晩年に第7代皇帝・粛宗(756-762)と問答した。粛宗は今後、師・慧忠のために何ができるかと聞いた。問われた慧忠は、無縫塔(継ぎ目のない塔)を建てて欲しいという。だが、粛宗はどのようなものかがわからない。慧忠没後、師との約束通りに粛宗は、その弟子・耽源に改めて問う。耽源は、「無縫塔、見還難。澄潭不許蒼龍蟠。層落落、影團團。千古萬古與人看。(湘の南、潭の北。中に黄金有り一国に満つ。無影樹下の合同船、瑠璃殿上に知識無し)」と答えた。 その地は、黄金に満ち、大樹の下を船で進むと、海は穏やかで河は澄み、瑠璃の宝玉殿の上には知識がない。無縫塔とは塔墓そのものではなく、湘江の南であれ潭江の北の地であれ、その世界全体を仏心とし、無縫塔そのものとみなし、建立することの意味を遺訓として伝えたという。(『碧巌録』第18則より「忠国師無縫塔」) 。 夢窓疎石は、この故事、偈(げ、詩)により、西芳寺の無縫塔、瑠璃殿、湘南亭、潭北亭、黄金池、合同船などの名称をつけたという。 ◆文化財 南北朝時代の「絹本著色夢窓国師」(重文)、伝黙庵筆「白衣観音図」、室町時代の「弁財天曼荼羅図」、江戸時代の澤庵宗彭筆「遠山図」、江戸時代の狩野探信筆「出山釈迦図」。 ◈夢窓疎石の、南北朝時代、1340年の墨蹟「平田和尚偈」、「策彦周良墨蹟」。 ◈室町時代前期、1409年の急溪中韋撰録の写本「西芳寺縁起」、近代、1920年編纂「夢窓国師年譜抄」は「西芳寺縁起」の抄録。 ◈室町時代-江戸時代の「西芳寺文書」中の安土・桃山時代、1568年「織田信長朱印状」、「豊臣秀吉朱印状」、室町時代前期、1412年「足利義持御判御教書」、室町時代中期、1430年「松尾神主下知状」、室町時代後期、1477年「足利義政御判御教書」など。 ◈西来堂に、堂本印象(1891-1975)の内装、襖絵「遍界芳彩」「観義」「無機」「超玄」「択音充光」「普寧」「夢窓慈恵」など104面が描かれている。 ◆地蔵堂 庭園の作庭に関して伝承がある。 夢窓疎石が作庭していた際に、一人の大男(僧とも)の働きぶりが目に留まった。男は、動かせずに困っていた大石を、錫杖により動かした。夢窓は感謝し、礼に何かを与えようとした。男は、夢窓に自らの錫杖と、夢窓疎石の袈裟を取り換えてほしいと頼んだ。夢窓疎石がこれに応じ、男は帰って行った。 寺男が跡をつけると、四条染殿の地蔵堂(四条通寺町角)に消えたという。堂には、夢窓疎石の袈裟を着た地蔵が座っており、手にある筈の錫杖がなかったという。その錫杖は、西芳寺南の地蔵院にいまも祀られている。 作庭に加わったという地蔵の言い伝えは、時宗の徒か、当時、庭造りに携わっていた山水河原者の象徴ともいう。なお、西芳寺庭園の黄金池北には、夢窓が植えたという黒竹の「七本竹」がある。作庭に参加した7人の労をねぎらって手植えしたものという。 ◆影向石 黄金池西に、注連縄の張られた「影向石(ようごうせき/えいこうせき)」がある。南北朝時代、暦応年間(1338-1342)、松尾明神が石に安座し、「我れ、素(もと)より此の処に跡を垂(た)る。我が社殿を営むことなかれ」と、松尾社社司の藤原親秀に告げたという。翌朝、この垂迹した石には、注連縄が張られていたという。 また、夢窓の説法を聞くため、松尾明神が現れた石ともいう。なお、夢窓が石組を行ったという。 また、延朗上人が、この地に大池を掘った際に、松尾明神が老翁と化し、池畔の岩上に坐し、上人の説法を聞いたともいう。(『元亨釈書』) 以来、付近に社殿が建てられることはなく、正月に注連縄が張り替えられている。 ◆清水 黄金池南西岸には、かつて厩戸王(聖徳太子)の別荘が営まれていた頃からあったという「朝日の清水」がある。湧水があり、黄金池の水源の一つという。 境内西蓮池の北には、閼伽井「夕日の清水」がいまも湧く。黄金池の水源の一つという。水は、胃病、眼病にも霊験あるとされた。清凉寺(右京区)の本尊・釈迦如来像の御身拭い(おみぬぐい)(4月19日)では、浄水としていまも使われている。水に白布を浸し、引声念仏の中、僧侶により釈迦像が拭う。この布で経帷衣(きょうかたびら)を作ると極楽往生するという。 ◆野生生物 境内に、キノクニオカムラゴケ(蘚類、絶滅危惧種)、アラハシラガゴケ(蘚類、絶滅危惧種)、ヤマトムチゴケ(苔類、準絶滅危惧種)、ヤワラゼニゴケ(苔類、絶滅寸前種)がある。2015年現在。 ◆発掘調査・復元 現代、2021年より京都市文化財保護課などによる境内水路跡の確認調査が行われた。この中で、室町時代-江戸時代の水路跡(最大幅1.5m、長さ30m以上)と推定される溝状の窪みが確認された。 かつては、境内近くを流れる西芳寺川より、境内に水を引き入れていた。文献にも記録が残っており、現存水路(20-30m)にほぼ並行して引かれていた。当時は、庭園に小さな滝の流れがあり、黄金池(おうごんち)も造られ、その美しさは朝鮮半島にまで知れ渡っていたという。 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により、境内全域は焼失し、度重なる川の氾濫、山崩れなど生じ、白砂青松の庭園は荒廃し、次第に現在のような苔庭に変化していった。 近年、境内の黄金池水位は下がっているといわれている。今後、2031年の開山1300年に向け、2023年度より水路復元を行う。園路(45m)を整備し、西芳寺川からの取水を予定している。歴史的な景観復元のため、温暖化・ヒートアイランド現象で危ぶまれる苔生育のための環境保全も目指している。 さらに、調査の中で西芳寺再興の契機になった影向石を拝するために設けられていた鳥居柱跡も発見された。今後、庭園に鳥居も復元される予定になっている。 ◆古墳群 境内背後の山麓、山腹に43基の小円墳「西芳寺古墳群」がある。飛鳥時代-奈良時代、6世紀(501-600)後半-7世紀(601-700)のもので、横穴式石室になっている。 指東庵近くの枯山水式の石組には、これら石室の石が転用されているという。 ◆文学 ◈総門脇に、高浜虚子(1874-1959)の句碑「禅寺の苔を啄(ついば)む小鳥哉」が立つ。現代、1955年に建立された。 ◈衆妙門近くに、大仏次郎(おさらぎ じろう)文学碑が立つ。近代、1948年の新聞連載小説『帰郷』の「苔寺にて」の一節が刻まれている。揮毫は川端康成(1899-1972)による。 主人公の恭悟は、元軍人であり、戦時中に外地で過ごした。戦後、日本に引き揚げ京都に移る。当て所なく寺社を訪れ、「貧しさが浮かんだ美」であることに気づく。激変した戦後社会の価値観の中で、変わり身の早い知識層を批判的に描いた。 現代、1950年の松竹映画『帰郷』(監督・大庭秀雄)では、当寺で生き別れの娘と再会する。大仏は、1965年の随想『苔寺』にも当寺について記している。 ◈松本清張(1909-1992)の『球形の荒野』(1962)では、芦村節子が当寺を訪れる。「苔寺では、これまで見て来たものと同じように、鋭い稜角を見せて組まれてある。禅寺の庭にふさわしい、けわしい様相だった」と記されている。 ◆花暦 本堂東に蓮池に、大賀蓮が植えられている。庭園の新緑、秋には楓。西来堂周辺に梅、桃、枝垂れ桜なども植えられている。 ◆アニメ ◈アニメーション『ぬらりひょんの孫〜千年魔京〜(第2期)』(原作・椎橋寛、監督・福田道生、制作・スタジオディーン、第2期2011年7月-12月、全24話・総集編2話)の舞台になった。第四の封印「西方願寺(にしほうがんじ)」として登場した。 ◆年間行事 清凉寺の本尊・釈迦如来像の御身拭い(境内の閼伽井「夕日の清水」の水が用いられる。)(4月19日)。 *参拝は事前申し込み制。写経、祈祷後の拝観になります。建物内の撮影は原則禁止です。 *ほぼ一般的な拝観順路に従って案内しています。 ❊年間行事は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『日本の庭園美 西芳寺』、『古寺巡礼 京都 36 西芳寺』、『図解 日本の庭』、『京の古寺から 6 西芳寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『朝鮮通信使と京都』、『京都・世界遺産手帳 西芳寺』、『図解 日本の庭 石組に見る日本庭園史』『京都美術鑑賞入門』、『昭和京都名所図会 4 洛西』 、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都古社寺辞典』、『京都おとくに歴史を歩く』 、『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』、『古都の美をめぐる』『京都大事典』、『事典 日本の名僧』、『京都で建築に出会う』、『茶の宇宙 茶の心』、『京都秘蔵の庭』、『原色日本の美術15 桂離宮と茶室』、『京都 古寺の庭をめぐる』 、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『週刊 日本の美をめぐる 34 竜安寺石庭と禅の文化』、『週刊 日本庭園をゆく 3 京都洛西の名庭 1 西芳寺 天龍寺』、『週刊 京都を歩く 37 紫野周辺』、京都大学総合博物館、「朝日新聞2025年 2月21日付」、ウェブサイト「中田勝康氏ウェブサイト」、ウェブサイト「美術人名辞典」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|