|

|

||

| 淀城跡・淀城跡公園・淀 (京都市伏見区) Site of Yodo-jo Castle |

||

| 淀城跡・淀城跡公園 | 淀城跡・淀城跡公園 | |

|

|

|

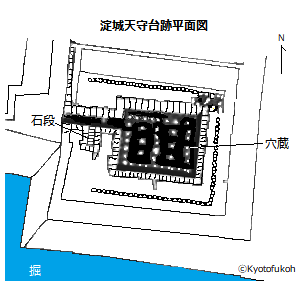

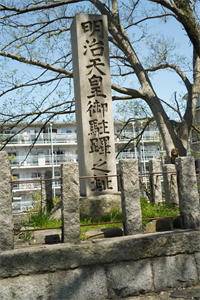

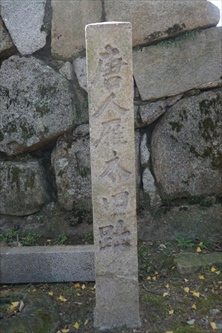

本丸石垣と内堀、割石を使っている。    「淀水車」跡  淀城、淀川の水車、淀城公園内の説明板より  サクラ  サクラ    天守台  天守台  天守台、近年に発掘された。天守にはこの部分の穴蔵(地下室)より入った。基底の礎石は39個による。上から見ると四方形のロノ字の空間に入口(手前)が付いている。   掘、南側から見た天守台  掘、天守台  本丸下の石垣、自然石を積み上げている。  山城国淀城図、淀城公園内の説明板より  山城国淀城図、淀城公園内の説明板より  ツツジ  石垣の家紋  石垣の家紋  矢穴跡  北西隅の三重櫓跡、丹波櫓の檜台石垣  「明治天皇御駐蹕(ちゅうひつ、一時滞在)之址」  淀城下図、公園内の説明板より。左上(北)に淀川、右上に宇治川、左上に桂川、左下に木津川が合流し、城郭は自然の外堀に囲まれていた。中央やや上の三角地帯中央に本丸、その上に二ノ丸、右に三ノ丸、本丸左に西ノ丸、本丸右に東曲輪、南西に内高嶋、周囲に侍屋敷(黄土色部分)、町屋(茶色部分)が広がっていた。 城下町は、「淀六ヶ町」があり、城内3町、城外3町に分けられていた。橋は上(北)に小橋(淀小橋)、南に大橋(淀大橋)が架けられていた。京都から大坂へ向かうには、宇治川に架かる淀小橋により城下に入り、木津川の淀大橋を渡って抜けた。  【参照】築城当初の二条城、天守(「洛中洛外図六曲屏風一双」)、京都市の案内板より 【参照】築城当初の二条城、天守(「洛中洛外図六曲屏風一双」)、京都市の案内板より 【参照】二条築城当初の天守、場所は現在の二条城内清流園付近(「洛中洛外図六曲屏風一双」)、京都市の案内板より 淀城跡公園(中央)、淀川(左上)、OpenStreetMap Japan  イチョウの大木  モミジ  モミジ  石標「淀城之故址」  「淀小橋旧跡 従西南大坂至」の石標(現在はない)  「唐人雁木旧跡」の石標(現在はない)  稲葉神社脇にある石、丸二の紋の刻印がある。  「田邊治之助君記念碑」  クスノキの巨木  淀城の鯱瓦(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) |

淀(よど)は、与杼、与渡、澱などとも書かれた。宇治川、桂川、木津川の三川合流地点であり、かつて東には巨椋池も広がっていた。標高11mの低湿地帯のため、水が淀み淀と名付けられたという。交通・軍事上の要衝地であり、室町時代には納所に淀古城が築城された。江戸時代、現在地に現存する新淀城が築城される。京都防衛の意味があった。 新淀城の旧跡地は、現在、淀城跡公園(1.7ha)になっており、本丸、天守台、二の丸、石垣、内堀などの遺構がある。 ◆歴史年表 江戸時代、1623年、旧8月、伏見城廃城(1619)にともない、2代将軍・徳川秀忠は、松平定綱に淀藩へ所領3万5千石で入部を命じた。定綱が初代城主となる。河村右衛門の屋敷跡に、幕府の援助により淀城が築城された。資材は、廃城になった伏見城のものも流用したとう。以後、山城警固の拠点となる。 1624年、二条城天守も移築された。徳川家光は大坂城に移る途中、淀城で永井尚政が供奉する。 1625年、徳川秀忠により再度竣工された。城郭がほぼ完成する。なお、3万5000石で淀藩立藩(藩主・松平定勝)になる。 1626年、旧6月、前2代将軍・徳川秀忠、旧8月、3代将軍・徳川家光が相次いで城の縄張り調べに入城する。また、上洛の際の宿所として使われたという。 1633年、旧3月、下総古河藩より10万石で入封した永井尚政が城主になる。南部が増築された。 1662年、旧5月、近江・若狹地震で、淀城が大破、家中の屋敷・城下の町家も多数破損した。(『元延実録』) 1669年、城主・石川憲之が入る。 1711年、城主・戸田光煕が入る。 1717年、9代城主・松平乗邑が6万石で入部する。 1723年、稲葉正知の入封により10万石で10代城主となる。以後、幕末まで12代に渡り稲葉氏の居城になる。山城国唯一の大名家居城として機能する。 1748年、朝鮮通信使が淀城に入った。 1756年、落雷により天守、ほか大半の建物を焼失する。幕府により1万両の貸し付けがある。天守、本丸は再建されることはなかった。 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震)で櫓が倒壊した。城下で地割れ多く、家・蔵が倒壊、堤防に亀裂が入る。(『宝暦現来集』) 1868年、旧1月、鳥羽・伏見の戦いで、21代城主、幕府老中の稲葉正邦は江戸にあった。留守居役は城門を閉ざし、体制の立て直しを図った旧幕軍を入城させなかった。旧幕府軍は男山方面に敗走する。この時の兵火により、城内の一部と城下町を焼亡した。 近代、1871年、廃藩置県後、城の建物はすべて撤去され、石垣、内堀のみが残された。城地は旧藩主稲葉家所有となる。7月、淀県庁が置かれる。 1885年、本丸に藩祖・稲葉正成を祀る稲葉神社が建立される。 1910年、京阪電気鉄道の天満橋と五条間の軌道敷設が完了した。工事に伴い、本丸北西部の遺構が破壊される。 1917年、9月29日-30日、大正大洪水で伏見三栖からの洪水流は京阪電鉄の線路沿いに淀に入り、淀町の浸水3.9mになり、淀城前の停留所流失した。住民らは舟で淀城天守台に避難する。 1933年、京阪国道の開通により二の丸、西の丸の一部が道路用地となる。 現代、1954年、城地は稲葉家より淀町に寄付される。その後、外堀も埋められる。 1968年、淀城跡公園が開園した。 1987年、石垣の解体修理、伏見城研究会による天守台の発掘調査が行われ、礎石、石蔵(穴蔵)が発見された。 2021年-2022年、京都競馬場淀寮の増築工事に伴う発掘調査で、淀城本丸東側の家老屋敷遺構が判明した。 ◆松平 定綱 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名・松平 定綱(まつだいら-さだつな、1592-1652)。男性。父・松平定勝の3男。正室は浅野長政の娘。1602年、家康に拝謁、2代将軍・徳川秀忠に仕えるよう命じられる。その後、下総国山川藩、越中守に就く。大坂の陣にも加わる。常陸国、下妻藩、遠江国掛川藩、山城国淀藩、美濃国大垣藩藩主、伊勢国桑名藩初代藩主などを歴任した。60歳。 ◆永井 尚政 安土・桃山時代-江戸時代前期の武将・永井 尚政(ながい-なおまさ、1587-1668)。男性。通称は伝八郎、号は信斎。父・永井直勝、母・阿部正勝の娘。2代将軍・徳川秀忠の近習になり、大坂の陣での戦功により小姓組番頭になる。1619年、加増1万石を得て大名になる。1622年、老職(老中)に就任した。1623年、秀忠から徳川家光への将軍譲位に伴い、秀忠付き西の丸老職になる。1626年、父の遺領を継ぎ、下総古河藩藩主、1631年、山城淀藩主になる。1648年、興聖寺を再興した。82歳。 秀忠近侍の三臣(ほかに井上正就、板倉重宗)のひとり。墓は興聖寺(宇治市)にある。 ◆石川 憲之 江戸時代中期の大名・石川 憲之(いしかわ-のりゆき、1634-1707)。男性。初名は昌勝、号は泰恵、泰窗。父・石川廉勝(かどかつ)の長男。祖父・忠総(ただふさ)の跡を継ぎ、1650年、近江膳所(ぜぜ)藩主・石川家2代になる。1651年、伊勢亀山藩主に転じ、1669年、山城淀藩主・石川家初代になった。1695年、将軍・徳川綱吉に『論語』を講じた。74歳。 ◆戸田 光煕 江戸時代前期-中期の大名・戸田 光煕 (とだ-みつひろ、1674-1717)。詳細不明。通称は孫四郎。父・戸田光永の長男。1705年、美濃加納藩主戸田(松平)家3代になる。1711年、移封されて山城淀藩主になった。44歳。 ◆松平 乗邑 江戸時代前期-中期の大名・松平 乗邑(まつだいら‐のりさと、1686-1746)。男性。幼名は源次郎、初名は乗益(のります)。徳川家譜代の大給(おぎゆう)松平氏の生まれ。父・肥前国唐津藩主・松平乗春、母・奥平昌能の娘の長男。1690年、5歳で父の遺領を継ぎ、肥前唐津藩藩主・松平家3代になる。1691年、志摩鳥羽城に移封になる。1700年、従五位下和泉守に叙任された。1710年、伊勢亀山城に移り、1717年、山城淀に転じた。1722年、大坂城代に就任し、左近将監を名乗る。1723年、老中になり、下総佐倉城主になった。1724年、従四位下に昇叙した。8代将軍・徳川吉宗を補佐し、享保の改革を遂行した。1726年、吉宗の放鷹、1728年、日光社参、1729年、将軍養女・竹姫の婚姻儀礼を指揮した。1737年、幕府の農財政の最高責任者・勝手掛老中になり、神尾春央・堀江芳極らの「新代官」を率いた。有毛検見取法(ありげけみどりほう)による年貢増徴、関東流作場・秣場(まぐさば)などの開発・検地・公金貸付政策を実施し、幕府財政を再建した。1744年、享保の改革期での年貢徴収量は最高になる。1745年、加増された。吉宗の隠退後、突然、勝手掛老中を罷免される。八丁堀の邸宅に蟄居を命じられ、加増地没収、即日役屋敷引払いを命じられた。著『乗邑名物記』。61歳。 享保改革の後半を担当した。改革への諸階層の反発があり、その責任をとらされたとみられている。 ◆稲葉 正知 江戸時代前期-中期の大名・稲葉 正知(いなば-まさとも、1685-1729)。詳細不明。男性。京都の生まれ。父・佐倉藩初代藩主・稲葉正往の次男。正室は小笠原忠雄の娘。1707年、佐倉藩主になる。1723年、山城淀藩初代藩主に移封になった。45歳。 正成系稲葉家宗家5代。 ◆宗 義成 江戸時代前期の大名・宗 義成(そう-よしなり、1604-1657)。男性。初名は貞光、通称は彦七。対馬(長崎県)府中の生まれ。父・宗義智(よしとし)、母は阿比留氏の長男。1615年、対馬府中藩主宗家2代になる。以来、朝鮮通信使の来日は5回に及ぶ。1635年、国書の偽造・改竄を巡る重臣・柳川調興(しげおき)との争論で、将軍・徳川家光の裁断により勝利し調興が流罪になる。(柳川一件)。引き続き朝鮮通交貿易にあたった。54歳。 従四位下、侍従、対馬守。近世の日朝関係の枠組みは義成の時代に整備された。 ◆南 龍翼 江戸時代前期の朝鮮通信使の随員・南 龍翼(ナム・ヨンイク、1628-1692)。詳細不明。男性。字は雲卿、号は壺谷(ホゴク)。1648年、文科に合格し、官職を歴任した。1655年、朝鮮通信使に従事官として参加する。吏曹判書を歴任した。滞在記に著『扶桑録』。 有数の詩人でもあった。 ◆渡辺 善右衛門 江戸時代中期の武士・渡辺善右衛門(1701-1762)。詳細不明。渡辺 右衛門守由。江戸の稲葉藩邸の生まれ。1702年、父と佐倉(千葉県)へ移る。1712年、父の江戸詰めで再度江戸に行き、小川町の藩邸に居住した。同年、16歳で家督を継ぎ、父の名・善衛門(後に善右衛門)を襲名した。佐倉勝手役になる。1717年、再び佐倉に移り、1723年、山城国淀転封になる。 1748年、朝鮮信使の馳走役(ちそうやく)を担った。足かけ3年に及ぶ準備を行っている。著『朝鮮人来聘記(らいへいき)』『淀古今真砂(まさご)』。 稲葉正往・正知の家臣。善右衛門が描いた「通信使淀城下着到図」(1748)によると、朝鮮通信使は大坂から川御座船で淀に向かった。唐人雁木(桟橋)に接岸し、行列は城下を廻り淀城に入った。淀藩では豚10匹が必要とされ、長崎で入手したとみられる。『朝鮮人来聘記』には、準備の様子、淀藩士内の接待に対する考え方の差異、役人・領民らが馳走に便乗し、私利私欲に走る醜態なども記されている。 ◆稲葉 正邦 江戸時代後期-近代の老中・稲葉 正邦(いなば -まさくに、1834-1898)。男性。父・陸奥国(福島・宮城・岩手・青森・秋田県)二本松藩藩主・丹羽長富。1863年、京都所司代、8月18日の政変では御所を警備し寄与した。1864年、老中になり、第1次長州征討、第2次征長軍に関与した。同年、国内事務総裁に任じられた。1868年、鳥羽・伏見の戦では淀城城主として中立の立場を取り、旧幕府軍の入城を拒む。謹慎後、新政府側の警衛の任に就く。江戸城開城では恭順派になる。65歳。 ◆宮田 全沢 江戸時代の医師・宮田 全沢(みやた-ぜんたく、?-?)。詳細不明。男性。蘭学・前野良沢(1723-1803)の大叔父に当る。良沢の師。淀藩藩医。著『医学知津』 。 ◆三宅 安兵衛 江戸時代後期-近代の商人・三宅 安兵衛(みやけ-やすべえ、1842-1920)。男性。初名は安治郎。若狭国(福井県)小浜の生まれ。父・陶器業「吉文字屋」・三宅清治郎、母・畑田つや。1850年、父没後、母とともに畑田家に身を寄せた。 1852年、京都五条の木綿商・井筒屋甚兵衛に奉公に入る。1857年、1864年の大火で店は類焼する。大坂の大菱屋喜助と連携し、京都で博多織を販売し井筒屋を救った。1867年、独立し、四条烏丸に博多織の京都での販売を独占し成功した。1869年、斎藤ゆか子と結婚し、3男2女を産む。その後、店は幾度か移転し、1882年、六角通高倉西入に移る。還暦後、隠居し京都周辺の名所旧跡を巡る。 1919年、長男・清治郎に金1万円を託し、「京都のために公益公利のことに使用せよ」と遺言した。78歳。 安兵衛は生前に石清水八幡宮・平野神社などに標石を立てている。安兵衛の没後、長男・清治郎は父の遺志に従い、京都府下に400基の史跡・名所の案内の石標を建立した。 墓は金地院(左京区)にある。 ◆淀城 江戸時代前期、1615年、大坂夏の陣で豊臣氏滅亡後、伏見城は破却され、拠点は大坂城に移された。その後、山城の警護の拠点として新たに築城されたのが淀城だった。 城は17.53mの標高にある。当時の城の周囲は桂川、宇治川(淀川)、木津川の合流点にあり、これらの三川が天然の外堀になった。さらに、三重の堀・内堀、土居、曲輪(くるわ)、内高嶋などにより重層的に防御されていた。内堀の規模は長さ309間(506.1m)、幅13間(23.6m)、深さ1尺3寸(39.3㎝)だった。 東に馬出曲輪(うまだしぐるわ)としての東曲輪(ひがしぐるわ)が迫出していた。曲輪とは、削平・盛土された平面空間をいう。内堀内に本丸、その北に隣接して二の丸、本丸の南東に隣接して天守があった。堀を挟み回字型に本丸の西に西の丸、さらに南西、南に内高嶋が広がり、それぞれの間には堀が築かれていた。現在の淀駅に大手門があり、内桝形虎口になっていた。 木津川には淀大橋(長さ100間、181.8m)が架けられ、京坂街道に通じた。反対側の宇治川(淀川)にも小橋が架けられていた。淀川には直径9間(16.4m)の巨大な水車が2カ所(西南、北という)に設けられ、水車最上部から城内の園地に取水していた。(「淀橋本観桜図」) 本丸に三重櫓4基、二重櫓5基、平櫓6基ほか、全体で38基の櫓が建ち、城門は本丸3カ所を含め全体で20カ所にあった。 天守台は本丸南東隅に突出してあり、西、北に一段低く曲輪があり、櫓が築かれ天守曲輪を形成していた。天守は、当初伏見城より移築の予定だったという。だが、伏見城天守は二条城に移築変更になる。そのため、二条城天守が淀城に移された。ただ、淀城の天守台が二条城天守に較べて広かった。このため、淀城に移築された二条城の五重天守、三重櫓の四隅に、二重櫓を石垣部分に張出した懸造にして増築した。建て増しの二重櫓は姫路城より移築されたともいわれ、姫路櫓と呼ばれたという。これら増築の4基の二重櫓の間は、長屋造の多聞櫓で繋がれる特異な連立式望楼型五重天守に変わった。外壁は屋根瓦以外は白漆喰総塗籠造になり、防火防水の効果があった。城はその姿から「浮城(うきじろ)」と呼ばれる。城内には、侍屋敷、町屋、寺院、石庭の里山丸もあった。 本丸殿舎は伏見城から一部移築されたという。徳川家光上洛の際に殿舎に宿泊したため、以後城主は使用を控え、二の丸に新しい御殿を築造したという。 ◆淀 淀(伏見区淀)は、桂川、宇治川、木津川の合流地点のため、水運、水郷の街として栄えた。古くは「與杼(よど)」と呼ばれた。「与等」「与度」「澱」とも書かれた。平安時代前期、804年、「與等津(よどのつ)」と記されている。(『日本後紀』)。淀とは「淀(よど)み」を意味し、水量豊かな流れを意味する。また、「寄処(よりと)」「寄門」として、三川が寄り合う地の意味ともいう。 淀ノ津という港が開かれ、京都、大和、西国の荷の集積、拡散地になっていた。江戸時代、三十石船が荷揚げしていた。 ◆淀藩 稲葉家の淀藩は、山城国唯一、最大の藩であり、藩領は近江、摂津、河内、越後、下総などにもあった。淀藩京都屋敷は消防の役割も担っていた。 ◆朝鮮通信使・雁木 城内跡に「唐人雁木(とうじん-がんぎ)跡」の石標が立っている。 「唐人」とは江戸時代に来日していた朝鮮国からの使節団・朝鮮通信使一行のことをいう。江戸時代前期-中期、1607年-1764年に11回訪れ、その際に雁木が利用されている。 「雁木(がんぎ)」とは、船着場の桟橋に作られた階段のことで、淀川を遡ってきた朝鮮通信使がこの地より上陸し、後は陸路で鳥羽街道を北上し京都へと向かった。その後、琵琶湖畔の朝鮮人街道を通り、東海道を上り江戸へ向かった。復路もまた雁木が利用されている。雁木は、現在の淀城の北方200mの納所(のうそ)に設けられていた。長さは3.6間(64.8m)、幅は7間(12.6m)あった。 朝鮮通信使は、徳川幕府の招請により、朝鮮国王の国書を江戸幕府将軍に届けることを使命としていた。総勢は300-500人、そのうちの100人は船団関係者が占めた。往路の道筋は、朝鮮より九州、瀬戸内海、大坂、淀、東寺、大宮通、七条通、油小路通、本国寺、松原通、室町通、三条通、三条大橋、蹴上、逢坂、関を経て江戸に向かった。 往路の大坂からは淀川を遡り淀に入った。船は幕府による川御座船(かわござぶね)と呼ばれる豪華船が使われ、納所の雁木に着き上陸した。総勢は400人にのぼり、ここからは使臣、随員は轎(ぎょう)、輿(こし)、護衛の対馬藩士も乗り物を利用した。さらに、駄馬が用意され荷物・荷駄が陸揚げされた。 納所の上陸地点には茶屋が設けられ、一行は接待を受けた。江戸時代前期、1655年には、対馬府中藩主・宗義成(1604-1657)と淀藩主・永井尚政(1587-1668)の請いにより、下船後、近くの富商の家で振る舞いを受けた。屋敷は生け垣に囲まれ、松の木・動物に似た石が池辺にある瀟洒な屋敷だった。供された食事は、馬乳・葡萄・大きな栗・梨・干し柿などだった。(南龍翼[ナム・ヨンイク]、『扶桑録』)。 ◆文政の大地震 江戸時代後期、1830年旧7月の、京都大地震(文政の大地震)では、淀城の櫓が倒壊した。城下で地割れ多く、家・蔵が倒壊、堤防に亀裂が入る。(『宝暦現来集』) また、櫓2カ所の破損、瓦・壁の崩落、土蔵1カ所破損、城外での地割れなども起きたという。(『内廻状留』) ◆鳥羽・伏見の戦い 江戸時代末、1868年旧1月の鳥羽・伏見の戦いで、旧2日、旧幕府軍は大坂城を発ち、伏見街道と鳥羽街道の2隊に分かれて京都へ進軍した。旧3日に戦闘が始まる。だが、新政府軍が錦御旗を掲げて以後、旧幕府軍は賊軍とされ士気の低下をまねく。 淀城の部隊は淀川堤千両松に砲門を置き薩長軍に備えた。その後、尾張慶勝の勧告により退却した。旧幕府軍も淀城内に退却し立て直しをはかろうとした。この時、城主・稲葉正邦は江戸にあった。留守を預かっていた藩士は門を閉ざした。大手門を守っていたのは、正邦の弟・田辺治之助だった。旧5日、門内に入り込んだ旧幕府軍兵があり、守兵はすぐに排除する。治之助はその報を聞くと、守門の責を取って自刃したという。 その夜、旧幕府軍は仕方なく八幡市橋本に退却し野営した。翌旧6日、山崎で新政府軍との戦闘が始まる。高浜砲台の津藩が裏切り、旧幕府軍に砲弾を向けた。このため旧幕府軍は大坂城に敗走せざるをえなかった。 ◆田辺治之助記念碑 「田邊治之助君記念碑」が立つ。 1868年旧1月の鳥羽・伏見の戦いで、旧幕府軍が淀城内に退却しようとした際に、城主・稲葉正邦は江戸にあった。留守を預かっていた藩士はかたく門を閉ざした。大手門を守っていたのは、正邦の弟・田辺治之助だった。旧5日、門内に入り込んだ旧幕軍の兵があり、守兵はこれを直ちに排除した。治之助はその報を聞くと守門の責を取って自刃したという。 「田邊治之助君記念碑/子爵稲葉正凱書 慶応四戊辰年正月三日鳥羽伏見ノ役当時我カ淀藩主稲葉正邦公ハ幕府ノ老中職トシテ江戸ニ在リ因テ藩士ハ堅ク城門ヲ鎖シテ留守ス 其大手門ハ者頭役田邊治之助君ノ守ル所ナリ 五日後退セル藩兵門内ニ闖入シ来ルモノアリ 守兵直ニ之ヲ拒ミ出シタルモ時偶々城中ニ在リタル君ハ此ノ報ヲ聞クヤ守門ノ責任ヲ痛感シテ自刃ス 其壮烈ナル実ニ士人ノ典型ト謂フベシ 今ヤ士道頽廃責任観念ノ缺如セルノ際今年恰モ七十周年ニ相当スルヲ以テ我等同人君ノ高風ヲ欽慕シ相謀リ碑ヲ建テ其事実ノ梗概ヲ記シ後世ニ伝フト云爾 昭和十二年九月」。 稲葉正凱(1906-1963)は、子爵・稲葉正縄の子。 ◆石標・石碑 ◈石標「淀小橋旧跡 従西南大坂至」が立つ。近代、1928年春に、三宅安兵衛の遺志により当初は納所(のうそ)村に立てられる。近代、明治期(1868-1912)末に橋が廃され、淀城跡公園内(伏見区)に移され保管された。2024年4月現在、石標は消失(移設?)している。 ◈石標「唐人雁木旧跡」原碑は、近代、1928年春に、三宅安兵衛の遺志により当初は納所村に立てられる。碑文は北面に「唐人雁木旧趾」、南面に「昭和三年(1928年)春 京都三宅安兵衛遺志建之」と刻まれている。かつて、納所の淀小橋のたもとに立てられていた。近代、明治期(1868-1912)末に橋が廃され、淀城跡公園内(伏見区)に移され保管される。現代、2006年頃に與杼神社(伏見区)参道に再建される。2011年頃に、原碑は現在地の淀城跡公園内に移設され立てられた。2024年4月現在、石標は消失(移設?)している。 なお旧地には、1990年に新碑が立てられている。 ◈石標「淀城之故址」がある。2024年4月現在、石標は消失(移設?)している。 ◈「田邊治之助君記念碑」が立つ。 ◆蓮の淀姫 蓮の「淀姫(よどひめ)」は、淀城の掘で確認された新品種の蓮であり、京都花蓮研究会により命名された。近代、1885年の廃城後に植えられたものが起源ともいう。現代、2017年に淀観光協会により復活の試行が始まり、蓮の実を食べる外来種・アカミミガメの駆除を続けてきた。2019年に掘の一部を整備し種を植え付けた。 花弁の大きさは30㎝近くあり、全体が桃色の花弁で弁の内底にも紅が入り、条線が鮮明という特徴がある。栽培条件により長期にわたり開花する。6月上旬に蕾を付け、7月下旬に最盛期を迎え、9月初旬頃まで開花する。 ◆遺跡 ◈現代、1987年の石垣改修工事に際して、淀城跡調査団による発掘調査が行われた。天守台付近から地下室状の石蔵跡が見つかっている。 ◈現代、2003年-2006年の淀池上町の調査では、城の東曲輪(京都銀行淀支店付近)にあった米蔵跡(東西39.4m、南北7.88m)の布基礎・礎石跡、中堀跡、内高嶋の武家屋敷跡が見つかっている。布基礎(幅2-3m、礫の深さ1.5m)は帯状の基礎工法をいう。 ◈現代、2003年-2005年の淀池上町の調査では、築城時の厚い砂の盛土層下に、築城以前の旧大坂街道跡(幅7.5m)、両側には町家遺構(間口4m)の礎石が見つかっている。 ◈現代、2021年11月-2022年2月に、京都市埋蔵文化財研究所による京都競馬場淀寮(淀池上町)の増築工事に伴う発掘調査が行われた。淀城本丸東側の家老屋敷遺構が判明した。 地下70㎝には18世紀(1701-1800)末、地下1.4mには18世紀中期-後半の礎石が確認された。家老屋敷跡とみられ、玄関(東西8m、南北12m)、接客用建物(東西12m、南北7m)、北側の簡素な建物、蔵跡が出土した。 2層の砂地層間に、上下2つの礎石を縦に繋ぐ形で、石柱(高さ80㎝)が19カ所見つかった。「ろうそく基礎」といわれる工法であり、建物の基礎強化のための免震構造になっていた。現場は江戸時代中期、1774年の大洪水で浸水しており、その後、建物を嵩上げしたとみられている。ろうそく基礎の出土例は関西では初例になる。稲葉正知によりもたらされた可能性がある。 1868年の鳥羽・伏見の戦いの火災痕も見つかり、焼土、赤茶色に変色した礎石、土器なども出土した。この時、家老屋敷が焼失したことが改めて確認された。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『よみがえる日本の城 19 二条城 篠山城』、『日本の古代遺跡28 京都Ⅱ』、『朝鮮通信使と京都』、「特別展 京の城」、『秀吉の京をゆく』、『京都秀吉の時代-つちの中から』、『増補版 京都の医史跡探訪』、『史跡探訪 京の七口』、『京への道』、『京都の地名検証 2』、『新選組大事典』、『あなたの知らない京都府の歴史』、『京都の歴史災害』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『週刊 古社名刹巡拝の旅 26 吉田山と白川』 、『京都の災害をめぐる』、『京都石碑探偵』、『京の石碑ものがたり』、京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、ウェブサイト「文化史17 朝鮮通信使 -京都市」、ウェブサイト「NPO法人まちづくりネット佐倉」、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

||