|

|

|

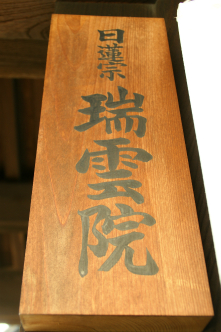

| 瑞雲院 (京都市下京区) Zuiun-in Temple |

|

| 瑞雲院 | 瑞雲院 |

|

|

|

堀川五条の北西にある瑞雲院(ずいうん-いん)は、百石寺(ひゃっこく-でら)、百石さん(ひゃっこく-さん)とも呼ばれている。日蓮宗本圀寺の元塔頭の一つ。 小早川秀秋の菩提を弔う。 日蓮宗。 ◆歴史年表 創建の詳細不明。 安土・桃山時代、1602年、日求(にちぐ)が小早川秀秋の菩提を弔うために、塔頭・玉陽院を改めて開創したという。秀秋の祭祀料として徳川家康が寺領100石を与えたことにより、百石寺とも称された。 また、豊臣秀吉の姉・日秀尼(1533-1625)が、秀秋追善のために建立したともいう。安土城内の秀頼旧邸を移し方丈とした。100石を施入したともいう。 ◆日求 江戸時代前期の日蓮宗の僧・日求(にちぐ、?-1655)。男性。法諱は速治、号は智門院、了因坊、勧持院。越中(富山県)の生まれ。越後の本成寺12世・日芸について出家した。上京し、本禅寺10世になる。1532年、天文法華の乱後、寺門興隆に尽力した。日陣門流教学を復興した。80歳。 ◆小早川 秀秋 安土・桃山時代の武将・小早川 秀秋(こばやかわ-ひであき、1582-1602)。男性。幼名は辰之助、通称は金吾(きんご)中納言。近江国(滋賀県)の生まれ。父・木下家定(豊臣秀吉正室・台院(北政所)の兄)、母・杉原七郎左衛門家次の娘の5男。幼くして秀吉の養子として高台院のもとで養育され、羽柴秀俊と称した。1591年、10歳で従四位下・参議になり、右衛門督、丹波国亀山に石を与えられる。1592年、従三位・権中納言に進み金吾中納言と呼ばれた。1593年、文禄の役に肥前国名護屋に出陣した。秀吉側室・淀が拾丸(秀頼)を産み、秀秋は小早川隆景(たかかげ)の養嗣子に出された。1594年、備後国三原に赴く。1597年、隆景の没後、秀秋を名乗る。慶長の役で総大将として16万3000の軍を率いて渡海した。秀吉は秀秋の指導力を問題視し、帰国を命じられる。1599年、一度没収された越前国北庄を戻される。1600年、関ヶ原の戦で西軍より寝返り、東軍・徳川家康の勝利に貢献した。戦後、家康はその功により備前・美作を与えた。岡山城主時に城内を整備した。次第に領民・家臣の信望を失い、老臣・杉原紀伊守は討たれ、稲葉通政・平岡頼勝らは去った。「背信者」の烙印を押され、最期は岡山で悶死したという。21歳。 瑞雲院に秀秋の坐像を安置する。石塔には「瑞雲院殿前黄門秀巌日詮大居士」と刻まれている。 ◆日秀尼 室町時代後期-江戸時代前期の日蓮宗尼僧・日秀尼(にっしゅうに、1533-1625)。女性。俗名は智(とも)、本名は智子、字は妙慧、道号は村雲、通称は村雲尼、院号は瑞龍院。尾張(愛知県)の生まれ。父・木下弥右衛門、母・天瑞院(大政所)、豊臣秀吉の姉。農民・弥助(後の武将・三好吉房、犬山城主)に嫁ぐ。1568年、秀次、1569年、秀勝、1579年、秀保を産んだ。1588年、秀保は羽柴秀長の養子に入れた。1590年、秀次の尾張転封後は犬山城に移る。1591年、秀吉が嫡子・鶴松を喪い、秀次・秀勝を養子に入れる。1592年、秀勝は文禄の役で病死(戦死とも)、1595年、秀次は秀吉に高野山で切腹させられる。夫は連座し讃岐に配流された。(秀次事件)。秀保も病死(十津川温泉で事故死とも)した。聚楽第を出て、嵯峨野に善正寺を建立し、秀次一族の菩提を弔う。秀次の首は庵の傍らに埋葬し供養した。1596年、本圀寺の16世・日禎(にちじょう)により得度する。村雲に瑞龍寺を建立した。1598年、第107代・後陽成天皇より瑞龍院の院号を受け、瑞龍院妙慧日秀と名乗る。天皇は寺領を寄進した。1612年、夫没後、1615年、大坂の陣で秀頼ら親族を失い、豊臣方の山口兵内の妻・お菊(孫娘)も処刑された。92歳。 瑞龍寺中興三大比丘尼の1人。墓は瑞龍寺(滋賀県)、本圀寺(山科区)、善正寺(左京区)に供養塔がある。 ◆木像 本堂の塗籠厨子内に「小早川秀秋坐像」を安置する。木像、等身大、彩色。 下の段に2人の従者の木像を従えている。 ◆古井の尊像 日蓮上人の坐像がある。逸話が残る。 室町時代後期、永禄年間(1558-1570)、日乗が大宮八条付近を通ると、法華経の読経のようなものが聞こえてきた。声のする方に近寄ると古井戸があり、水底より聞こえる。井戸に入り捜すと像があり、持ち帰り安置したものという。足利義昭も信仰した。 井戸には稲荷神が祀られ古井稲荷社と呼ばれた。 ◆関ヶ原の戦い 安土・桃山時代、1600年の関ヶ原の戦いで、小早川秀秋(1582-1602)は当初、西軍・石田三成(1560-1600)に与し、伏見城攻撃にも加わった。 秀秋は、北政所(1549-1624)に東軍・徳川家康(1542-1616)に従うよう命じられ、家康に使者を送り内通を約束した。秀秋が東軍に寝返ったため家康の東軍が勝利している。 戦後、家康は秀秋の戦功に対して、備前・美作51万石を与え岡山城主に任じている。 ◆墓 ◈小早川秀秋の石塔には「瑞雲院殿前黄門秀巌日詮大居士」と刻まれている。 秀秋は、備前岡山の本行院(ほんぎょう-いん)で荼毘に付され、本圀寺の日求により京都に移された。本圀寺内に埋葬され、瑞雲院が開かれ祀られた。 ◈境外北に、赤穂浪士・小野寺十内の妻・丹の墓がある。 *非公開、要事前連絡。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『洛中洛外』、『京の怪談と七不思議』、『京都歴史案内』、『京都大事典』 、『京都戦国武将の寺をゆく』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|