|

|

|

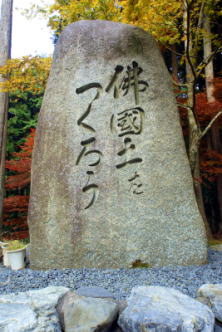

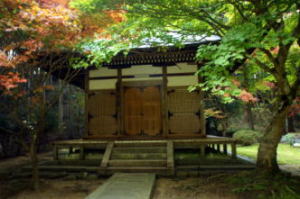

| 比叡山延暦寺・横川 (滋賀県大津市) Enryaku-ji Temple,Yokawa |

|

| 比叡山延暦寺・横川 | 比叡山延暦寺・横川 |

|

|

伝教大師(最澄)尊像、峰道ドライブイン  龍ヶ池弁財天  龍ヶ池、竜王社、三十番神社  根本如法塔(横川如法塔)  横川中堂  横川中堂   護法石(影向石)  一念寺跡  赤山宮(せきざんぐう)  虚子之塔  逆修の爪髪塔、高浜虚子の生前墓  句碑 「清浄な月を見にけり峰の寺」虚子  「御僧に別れ惜しなや百千鳥」虚子の次女で俳人の星野立子(1903-1984)  鐘楼へ向かう参道、道々には西国三十三ヵ所石仏が祀られている。  鐘楼  道元禅師得度霊跡の石標、得度霊跡へは急な下り坂を下がる。  承陽大師(道元)得度霊跡の碑  道元禅師得度霊跡、この地には、道元の戒師だった公円の自坊・寂場坊(寂場堂)があった。  道元禅師得度霊跡  独股水、道元禅師得度霊跡内  箸塚弁財天  箸塚弁財天  元三大師堂  元三大師堂(四季講堂)、本堂  元三大師堂  元三大師堂、旧恵雲院(向い堂)  元三大師堂  元三大師堂内  元三大師堂、角大師の由来の碑。元三大師はおみくじの発案者ともされている。  元三大師堂、角大師といわれ、本堂で授与される護符の一つ。   比叡山行院  比叡山行院  甘露山王社  弥勒石仏   元三大師(良源)御廟(みみょう)     定光院、日蓮聖人旧跡の石碑  定光院、日蓮)が修行を行った旧跡地。  定光院  定光院  定光院、日蓮像、左傍らに日蓮守護のために顕れたという三十番神が祀られている。  定光院、日蓮真筆という名号碑  定光院、湧水  定光院、日蓮も使ったという手水鉢  定光院、滝尾大権現社  秘宝館、良源、源信が住した恵心院の旧地といわれてる。  恵心院、「南無阿弥陀仏 極重悪人無多宝便唯称弥陀得生極楽」と刻まれている。  恵心院  恵心院  『源氏物語』横川僧都遺跡の碑、恵心院  元三大師(良源)の御燈明(みあかし)  覚超僧都廟  本堂背後の景色、比叡山に連なる横高山(767m)の峰近くに玉体杉(写真中央やや右)がある。  【参照】大原(左京区)の「横川元三大師道」の石標  【参照】大原「横川元三大師道」 |

横川(よかわ)は、比叡山の北に位置している。西塔からは峯路(みねみち)といわれる尾根伝いの道を進む。 横川谷は、兜率谷(とそつだに、兜卒谷、都卒谷)、般若谷(はんにゃだに)、香芳谷(かぼうだに)、解脱谷(げだつだに)、戒心谷(かいしんだに)、飯室谷(いむろだに)の6谷と別所安楽谷からなる。横川の主要建物は、惣堂分(本院分)に分けられる。 横川は、円仁が般若如法塔を建立したことに始まる。その後、良源、源信、親鸞、日蓮、道元らがこの地で修行を行った。 新西国三十三箇所第18番札所。 ◆歴史年表 平安時代、833年頃、円仁は、横川の地に隠棲し、法華経の写経(如法経)を行った。 847年、第54代・仁明天皇御願により、定心院が建立された。 848年、9月、円仁は横川中堂(根本観音堂)を建立し、聖観音、毘沙門天を安置する。(『阿婆縛抄譜寺縁起』) 954年、公卿・藤原師輔は、首楞厳院(しゅりょうごんいん)、講堂、法華堂、常行堂)を建立した。法華三昧などを行う。 (『九暦』『大鏡』裏書) 964年、鎮朝座主の時、妙法堂が修復された。(『天台座主記』) 967年、良源は定心院で四季講を始める。 972年、良源により横川は、東塔、西塔からの独立体制になる。 974年、良源は横川中堂を改造し、不動明王像を開眼法要した。(『慈恵大僧正拾遺伝』) 975年、良源は横川中堂を改造し、聖観音、不動明王、毘沙門天の三尊形式にした。 983年、公卿・藤原兼家により恵心院が建立された。園城寺の余慶を導師として落慶法要が行われる。 984年、源信が恵心院で『往生要集』を著す。 985年、香芳谷に良源の御廟「慈恵大師御廟」が建立された。叡桓らが飯室谷に安楽院を建立した。 986年、恵心院は官寺に定められた。年分度者が置かれる。(『天台座主記』) 990年、尋禅は、飯室・妙香院を第66代・一条天皇の勅願寺にする。 正暦年間(990-995)、源信の発願により兜卒谷・霊山院が創建された。 1003年、為尊親王(弾正宮)の一周忌法事が、横川・恵心院で行われた。 (『権記』) 1005年/1001年、源信は、兜卒谷・華台院を創建した。(『延暦寺楞厳院源信僧都伝』『山門堂舎記』) 1031年、覚超は如法塔に如法経を埋める。 1073年、良正は、妙法堂横に三十番神を勧請した。 1169年、2月、横川中堂は焼失した。 鎌倉時代、1212年、道元は母没後、母の弟・良観を頼り、横川六谷の般若谷・千光房に入る。 1214年、道元は比叡山を下る。 1216年、首楞厳院は大風で転倒する。 1217年、首楞厳院は大風で転倒した。 1482年、旧4月、横川中堂は焼失した。 室町時代、1571年、織田信長の元亀の乱により焼失している。 安土・桃山時代、1584年、万蔵院の亮信の時、勅を奉じ、豊臣秀吉により横川中堂、恵心院などが再興された。(『横川堂舎并各坊世譜』) 1586年、恵心院亮信は四季講堂の旧地に仮堂を建てた。 江戸時代、1604年、豊臣秀頼を願主として、秀吉側室・淀殿により横川中堂、四季講堂が改修された。 1630年、四季講堂は大風で倒れた。 1652年、四季講堂は後水尾法皇(第108代)の御願により再興される。 1693年、霊空光謙は、飯室谷の安楽院を四分律兼学の律院にする。 1699年、霊空光謙は、開山堂侍真条例を定め、以後、御廟浄土院の12年籠山制が確立した。 1868年、恵心院が焼失した。 近代、1904年、高浜虚子らは、仰木越で横川に登る。東塔の宿院に泊まった。 1923年、如法塔跡より、平安時代に覚超により埋められた経筒、経箱などが発掘された。 1925年、如法塔が再建された。 1942年、横川中堂が落雷により焼失した。 現代、1965年、恵心院が焼失する。 1971年、横川中堂が再建されている。 ◆円仁 平安時代前期の天台僧・円仁(えんにん、794-864)。男性。俗姓は壬生、諡号は慈覚大師。下野国(栃木県)の生まれ。9歳で大慈寺・広智に師事、808年、15歳で唐より帰国した比叡山の最澄に師事し、最期まで14年間仕えた。815年、東大寺で具足戒を受ける。比叡山で12年の籠山行に入る。だが、5年後、法隆寺、四天王寺での夏安吾(げあんご、修行僧の集団生活による一定期間の修行)講師、東北への教化を行う。一時心身衰え、829年、横川に隠棲した。常坐三昧、法華経書写などの苦修練行を続けた。夢中に霊薬を得て心身回復し、法華経書写を始め、小塔(如法堂)を建て写経を納めたという。首楞厳院(しゅりょうごんいん)を建立した。836年、837年と渡唐に失敗する。838年、最後の遣唐使として渡る。その後、遣唐使一行から離れ、840年、五台山・大花厳寺を巡礼し国清寺で学ぼうとしたが許可が下りなかった。長安・大興善寺で金剛界の灌頂を受け、青竜寺で胎蔵界灌頂、蘇悉地大法を授かる。また、悉曇(梵語)、止観(禅)も学んだ。山東半島、赤山新羅坊の新羅寺・赤山法華院で新羅仏教を学ぶ。現地では仏教弾圧(会昌の破仏)があり、日本と新羅はこの間に国交断絶していた。847年、帰国、仏典、金剛界曼荼羅など多数を持ち帰る。848年、比叡山に戻り、円珍に密教を教えた。横川中堂(根本観音堂)を建立する。854年、第3世・天台座主に就く。862年、東塔に天台密教の根本道場・総持院を建立した。『顕揚大戒論』、9年6カ月の唐滞在記である『入唐求法巡礼行記』(全4巻)を著す。東京・瀧泉寺、山形・立石寺、松島・瑞巌寺など多くの寺を開いた。入唐八家(最澄・空海など)の一人。比叡山で没した。71歳。 没後、日本初の大師号(慈覚大師)を贈られた。 円仁は、法華経と密教を融合させた天台密教(台密)を大成し、法華一乗(真の教えは唯一で、万人が等しく悟りに至る)を説いた。新羅声明を天台声明として取り入れる。後の浄土宗の展開につながる五台山・五会念仏を唐よりもたらした。 ◆良源 平安時代中期の天台宗の僧・良源(りょうげん、912-985)。男性。勅諡号は慈慧(じえ)大師、通称は元三(がんざん)大師、角(つの)大師、御廟(みみょう)大師、鬼大師、魔滅大師(豆大師)、木葉大師、御鏡大師、鈴振り大師。近江国(滋賀県)の生まれ。玉泉寺の生まれともいう。923年、12歳で比叡山西塔宝幢院の日燈の坊で理仙大徳の弟子になり、17歳の時、座主尊意から受戒した。論議に優れ、937年、興福寺維摩会の威儀師に選ばれ、叡山を勝利に導く。950年、第62代・村上天皇皇子・憲平親王の護持僧になる。950年、阿闍梨になる。963年、清涼殿での南都との法華十講の論戦に参加し、勝利した。964年、内供奉十禅師になる。965年、権律師になる。981年、史上2番目の大僧正まで昇る。966年、55歳の若さで18世・天台座主になり、以後19年に渡り在任した。その間、伽藍の増改築を行い、比叡山中興の祖になる。藤原忠平、その子・師輔、兼家の後援を得て、山内経営の基盤を築いた。また、問答形式の法会の広学堅義を始めた。970年、「二十六か条起講」を布告し、綱紀粛正も規した。横川を独立させ、三塔体制を確立する。他方、権門勢力の影響を受け、世俗化、その後の派閥抗争の一因になった。比叡山四大師(伝教、慈覚、智証)の一人。弟子「四哲」に源信、覚超、慈忍、覚連がある。 良源が著した『極楽浄土九品往生義』は、極楽浄土往生者を位付し、それぞれの極楽の相違を述べ、後の浄土宗の展開になった。坂本に没した。74歳。恵心院南近くに廟がある。 元三(がんさん)大師の別名は、正月三日に亡くなったことによる。学識、政治力、霊感にも優れ、没後は、大師信仰が生まれる。お神籤(おみくじ)の原型になった「観音籤」を考案したといわれている。漬物「定心漬」を考案したという。 ◆藤原 師輔 平安時代中期の公卿・藤原 師輔(ふじわら-の-もろすけ、908-960)。男性。号は九条、坊城、通称は九条殿。京都の生まれ。父・公卿・藤原忠平。923年、従五位下、931年、蔵人頭、938年、従三位、権中納言、大納言、947年、右大臣になる。娘・安子が第62代・村上天皇女御(後の皇后)になり、憲平親王(後の第63代・冷泉天皇)を産んだことから、第1皇子・広平親王を退け、憲平を立太子した。 良源が皇子出産の祈祷を行い功徳があったとして、以後、摂関家と延暦寺の関係が密接になる。所領の寄進、伽藍の再建が相次いだ。師輔の子・尋禅は良源の弟子になり、座主を引き継ぐ。京都に没した。53歳。 左京の九条坊門に本宅があり、九条殿とも呼ばれた。 ◆源信 平安時代中期-後期の天台宗の僧・源信(げんしん、942-1017)。男性。恵心(慧信)僧都、横川僧都。大和国(奈良県)の生まれ。父・卜部正親(うらべ-まさちか)、母・清原氏。7歳で父没後、950年/956年、9歳で比叡山の良源に学んだともいう。955年、得度した。956年、15歳で『称讃浄土経』を講じ、第62代・村上天皇により法華八講の講師の一人に選ばれる。だが、母の諫言を守り、名声より聖人になるためとして横川の恵心院に隠棲し続けた。973年、広学竪義になり内供奉十禅師に補せられた。988年、覚超らと二十五三昧会を結び、浄土往生の行に励む。正暦年間(990-995)、霊山院を造営し、華台(けだい)院に丈六弥陀三尊を安置、迎講(むかえこう)を始めた。1004年、公卿・藤原道長の帰依により権少僧都になる。延暦寺六月会の探題になり、栄名を嫌い山門を出なかった。1005年、権少僧都を辞する。恵心院で亡くなる。臨終にあたり、阿弥陀如来像の手に結んだ糸を手にし、合掌しながら入滅したという。近江に没した。76歳。 良源門下四上足の一人に数えられた。天台宗恵心流の祖とされ良忍、法然、親鸞らに影響を与えた。宋でも高い評価を得る。浄土宗の基礎になり、地獄極楽観を説いた『往生要集』(985)の編者であり浄土教を大成した。「往生の業は、念仏をもって本となす」と説き、貴族、庶民に影響を与えた。著『一乗要決』『観心略要集』など。慶滋保胤(?-1002)と、仏典研究の「勧学会」を主宰し、庶民への仏法を説く。『源氏物語』第53帖、『宇治十帖』第9帖の「手習」巻では、宇治川に入水した浮舟を助けた「横川の僧都」といわれている。(良源弟子の覚超ともいう)。絵、彫刻に優れたという。源信作の和讃「極楽六時讃」がある。 ◆覚超 平安時代中期-後期の天台宗の僧・覚超 (かくちょう、960-1034)。男性。巨勢(こせ)氏。兜率先徳。和泉(大阪府)の生まれ。父・近江権大掾・池辺兄雄。幼くして比叡山に登り良源、源信に師事した。神仏両部思想を確立した慶円に密教を学び、灌頂を受けた。最勝講の講師、東三条法華八講の聴衆を務めた。1028年、法橋、1029年、権少僧都に任じられる。兜率(とそつ)院に住み、都率僧都とも呼ばれた。後に横川・首楞厳院に移る。75歳。廟は横川の南端の山中にある。 顕密両教に通じ、台密十三流中の川流(かわりゅう)の祖。浄土往生を願う比叡山横川の同朋組織廿五三昧会の根本結衆25人の一人。密教関係の著作は多く『往生極楽問答』など。 ◆源光 平安時代後期の天台宗の僧・源光(げんこう、?-?)。詳細不明。男性。持宝房、持法房。比叡山西塔北谷の学僧だった。法然は13歳で最初に源光に師事した。源光は法然の才を見抜き、これ以上教えることがないとして、皇円(肥後阿闍梨)の許に送ったという。法然の法諱「源空」は、源光と叡空の一字を取ったという。 ◆法然 平安時代後期-鎌倉時代前期の僧・法然(ほうねん、1133-1212)。男性。諱は源空、勅諡は円光大師、明照大師、通称は黒谷上人、吉水上人、幼名は勢至丸。美作国(岡山県)の生まれ。父・押領使漆間時国、母・秦氏。1141年、9歳の時、父は夜襲により殺される。天台宗菩提寺の叔父・観覚のもとに預けられる。1145年、13歳で比叡山に上り、西塔北谷の持法(宝)房源光に師事する。1147年、皇円の下で出家受戒する。1150年、西塔黒谷慈眼坊叡空の庵室に入った。浄土宗に傾く。1156年、比叡山を下り清凉寺に参籠、南都学匠も歴訪する。再び比叡山に戻り、黒谷報恩蔵で20年に渡り『一切経』を5回読む。1175年、唐の浄土宗の祖・善導の「観経疏」の称名念仏を知り、比叡山を下りた。善導は、阿弥陀仏の誓った本願を信じ、ひたすら念仏を唱えれば、善人悪人を問わず、阿弥陀仏の力により必ず阿弥陀仏の浄土である極楽に生まれ変わることができるとした。西山、広谷(後の粟生光明寺)の念仏の聖・遊蓮房円照に住した。吉水に草庵(吉水の善坊)に移り、阿弥陀仏を崇拝し、ひたすら南無阿弥陀仏を口で唱える専修念仏の道場になる。1186年(1189年とも)、大原談義。1190年、東大寺で浄土三部経を講じる。1201年、親鸞が入門する。1204年、延暦寺衆徒による専修念仏停止を天台座主に要請した「元久の法難」が起きた。「七箇条制誡」を定め、弟子190人の連署得て天台座主に提出する。1206年、後鳥羽上皇(第82代)の寵愛した女官(鈴虫、松虫)らが出家した事件「承元(建永)の法難」により、専修念仏の停止になり、1207年、法然は四国・讃岐へ流罪になる。10カ月後に赦免されたが入洛は許されず、摂津・勝尾寺に住み、1211年、ようや く帰京した。草庵は荒れ果て、青蓮院の慈円僧正により、大谷の禅房(勢至堂付近)に移り、1212年、ここで亡くなった。『選択本願念仏集』『一枚起草文』などを著した。京都に没した。80歳。 法然は、源信と善導の影響を受けている。あらゆる階層、性別に関係なく専修念仏行、口称名号の念仏により、極楽往生を願う者は救済されると説いた。旧来の自力による悟りの仏教から、阿弥陀仏の他力に預かる衆生救済の仏教への転換になった。末法の世において、浄土門により人々は救われる。浄土門では阿弥陀仏の本願力、他力により極楽浄土に至るとし、易行門であり、誰もが念仏を唱えることを説いた。 ◆親鸞 平安時代後期-鎌倉時代中期の僧・親鸞(しんらん、1173-1263)。男性。法名は綽空(しゃくくう)、善信、範宴、号は愚禿(ぐとく)、諡号は見真大師。京都の日野(伏見区)の生まれ。父・藤原北家の流れをくむ日野有範、母は源氏の出身の長男。幼くして両親を失う。1181年、叔父・日野範綱に連れられ、1181年、9歳で青蓮院・慈円のもとで出家得度し範宴(はんねん)と称した。以後、比叡山横川首楞厳院の堂僧として20年間修行を続けた。東塔無動寺谷の大乗院で修業する。1201年、29歳の時、比叡山を下り、六角堂に参籠、師・源空(法然)の導きにより、浄土教に帰依した。1204年、法然が定めた「七箇条制誡」弟子の一人として連署する。1205年、法然は『選択本願念仏集』の書写、法然肖像を描くことを許す。1207年、承元(じょうげん)の法難により、専修(せんじゅ)念仏停止(ちょうじ)にともない、35歳で越後に流罪になり、僧籍剥奪される。禿釈親鸞と自称する。1211年、赦免され、1214年、42歳で妻・恵信尼、子らとともに関東での布教を行った。晩年、1235年頃、恵信尼らと別れ、末娘・覚信尼と京都に戻る。1256年、長男・善鸞を義絶した。弟・尋有の善法坊で亡くなったという。90歳。 浄土真宗の祖。浄土真宗の教義が体系化された6巻からなる『教行信証』(1224)などを著した。この年に立教開宗し「非僧非俗」を宣言した。罪深い身である者は、阿弥陀仏の本願力を信じ、念仏を唱えることが基本であるとした。絶対他力の自然法爾、悪人こそが本願により救われるという悪人正機を唱えた。 ◆道元 鎌倉時代前期-中期の曹洞宗開祖・道元(どうげん、1200-1253)。男性。俗姓は源氏、号は希玄(きげん)、道玄、字は仏法房、諡号は仏性伝東国師、承陽大師。京都の生まれ。父・内大臣・源(土御門)通親/通親の子・通具(みちとも)、母・太政大臣・藤原(松殿)基房(もとふさ)の三女・伊子(いし)。誕生地は、宇治木幡の松殿家山荘という。その後、久我の地に引き取られたとみられる。1203年、父を亡くす。1207年、母を亡くした。1208年、叔父・師家は、松殿家の養子に迎え入れようとするがそれを断る。1212年、母の弟・比叡山延暦寺・良観法印の庵に入り、横川般若谷、千光谷に住した。1213年、座主・公円のもとで菩薩戒を受ける。天台宗で、衆生は仏性を具えているのにもかかわらず、既に仏である者が修行し続ける理由が解けず、1214年、比叡山を下りる。園城寺の母方縁者・公胤(こういん、47世長吏)の門を敲く。公胤の勧めにより、1217年、臨済宗の建仁寺に移り、栄西(相見していないとも)、その高弟・明全に学び臨済の印可を受けた。1223年、師・明全と共に宋に渡る。天童山・景徳寺で無際了派に学ぶ。1224年、育王山・広利寺、径山(きんざん)・万寿寺、天台山・万年寺などを歴訪した。1225年、明全が亡くなる。天童山で曹洞宗・長翁(天童)如浄(にょじょう)に師事し、曹洞禅を学び印可を受けた。1227年、如浄の法統を得て帰国する。1228年、建仁寺に入る。日本初の坐禅儀『普勧坐禅儀』を著す。禅は釈迦の正法としたため、比叡山衆徒による迫害を受け、1230年、深草・安養院に閑居する。1233年、深草・極楽寺に修行道場の観音導利院(後の興聖宝林禅寺)を建立する。天台宗の圧力はやまず、1243年、檀越・波多野義重の領地である越前の志比荘(しびのしょう)に逃れる。1244年、義重の請により、越前に大仏寺(後の永平寺)を開いた。1247年、鎌倉幕府執権・北条時頼に請われ下向した。1252年、病になり、1253年、後事を弟子・孤雲懐奘(こうん-えじょう)に譲り、京都西洞院高辻の俗弟子・覚念の邸で亡くなったという。54歳。遺骸は東山・赤辻で荼毘に付され、遺骨は永平寺に埋葬された。 日本曹洞宗の開祖。道元は、自己に本来具わる仏法は修行によって初めて現れ成就する(身心脱落)とした。無限の修行を成仏の本質とする「修証一如」、坐禅に打ち込むことこそが最高の修行とする「只管打坐(しかんたざ)」などを唱えた。6篇の禅院での修道規則「永平清規」も定めた。仏法の正門は座禅にあるとした『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう) 』95巻(1230-1252)を著した。門弟には、懐奘、詮慧(せんね)、僧海(そうかい)らがいる。 1854年、第121代・孝明天皇より諡号の仏性伝東国師、1879年、第122代・明治天皇より承陽(じょうよう)大師を贈られた。 延暦寺・横川に道元禅師得度霊跡がある。 ◆日蓮 鎌倉時代前期-後期の日蓮宗(法華宗)開祖・日蓮(にちれん、1222-1282)。男性。幼名は薬王丸、勅諡は立正大師、日蓮大菩薩。安房国(千葉県)の漁師の子に生まれた。1233年、12歳で天台系の安房の清澄山、道善房の弟子になり薬王丸と称した。1237年、16歳で出家、是聖房蓮長(ぜしょうぼう-れんちょう)と名乗る。1239年、鎌倉の浄土宗蓮華寺、禅宗の寿福寺、京都、高野山、四天王寺、興福寺、1242年、比叡山に上り俊範法印につく。東塔・無動寺円頓房、1245年、横川香芳谷・華光(けこう)房(後の定光院)で12年間修行した。1245年、臨済禅の円爾と親交する。1248年、泉涌寺の道隆、園城寺の智証に学ぶ。奈良七大寺、高野山、四天王寺、1251年、東寺に遊学した。1252年、比叡山を下り、清澄寺に戻る。1253年、「南無妙法蓮華経」と題目を唱え、立教開宗し日蓮と名乗る。国は法華経のみにより護られるとし、天台仏教が密教化、浄土化したことを批判した。1257年、地頭・東条景信により清澄山を追われ、鎌倉・松葉谷の草庵に逃れる。1260年、鎌倉幕府の前執権・北条時頼に法華経を正宗とする『立正安国論』を建白する。浄土宗、禅宗などの他宗、政治批判とみなされ草庵を焼打ちされる。(松葉谷法難)。1261年、幕府に捕えられ伊豆に流される。(伊豆法難)。1263年、赦免され鎌倉に戻る。1264年、安房・小松原で地頭による襲撃を受け重傷を負う。(小松原法難)。1268年、執権北条時宗に『立正安国論』を上申する。1271年、再び幕府に捕えられ片瀬龍口で斬首されそうになり、後に佐渡に流された。(龍口法難)。1272年、『開目抄』、1273年、『観心本尊抄』を著す。1274年、赦免後、身延山に隠棲、久遠寺を開山する。以後は著述と後身の養成をする。1282年、経一丸(日像)に京都弘通の使命を託した。日蓮は常陸への療養の旅の途中、武蔵の池上(東京都大田区)で亡くなる。61歳。墓所は久遠寺(山梨県身延山)にある。 念仏信仰を批判し、他宗を邪宗とした。法華経を唯一の正法、絶対真理と説いた。本門の法華経が末法の人々を救うものとし、実践的な事の一念三千仏法と王法の一致、王仏冥合を説いた。4度の法難、相次ぐ迫害について、法華経弘通(ぐつう)の行者の証と説いた。 ◆霊空 光謙 江戸時代前期-中期の天台宗の僧・霊空 光謙(れいくう-こうけん、1652-1739)。男性。俗姓は岡村、法名は光舜、光謙、号は幻々庵、有門庵。筑前(福岡県)の生まれ。1665年、14歳で福岡・松源院の豪光により出家し、光舜(こうしゅん)と称した。その後、光謙に改めた。17歳で比叡山に登る。1668年、比叡山・正覚院、観泉坊などに住した。1671年、守澄法親王の命で西塔・星光院の住職になる。この頃、妙立慈山(みょうりゅう-じざん)の教えに接し、1675年、妙立に従う。『梵網経』の大乗戒と『四分律』の戒を兼ねる大小兼学運動に参加した。1678年、妙立の門に入る。十重禁戒を受けた。1682年、城西泉谷に移る。1689年、『闢邪篇』を著し天台の邪説である秘法の玄旨帰命を排した。1690年、妙立の没後に後継者になる。師の戒律復興運動を継ぎ、伝統教学批判、本覚思想に基づく玄旨帰命壇、摩多羅神信仰を否定した。天台座主より横川飯室谷・安楽院は興律の道場として認められる。1693年、輪王寺宮公弁法親王は安楽院を律場とした。妙立を中興第1世とし、自らは第2世になる。律の道場とし江戸、日光にも律院を開く。1695年、『法華文句』を講じた。1706年、弟子・玄門に安楽院を譲り、伊勢、摂津、播磨などを教化した。1739年、一紀(12年)籠山を勤めた者は、安楽院で四分律を必ず兼学することが認められる。著『法華文句記講録』など。88歳。 最澄以来の戒律を改変し、四分律兼学による律儀など僧風を正した。安楽律により比叡山中興をした。「元禄の三空(ほかに知空、慧空)」といわれた。小乗の四分律兼学の必要性を説く。厳しい戒律主義による僧風の刷新を掲げ、趙宗四明の天台学教学を取り入れた。 安楽律院(大津市)境内に墓がある。 ◆高浜 虚子 近現代の俳人・小説家・高浜 虚子(たかはま-きょし、1874-1959)。男性。本名は清(きよし)。父・伊予国(愛媛県)旧松山藩士・池内政忠の5男。9歳で祖母の実家、高濱家を継ぐ。1888年、伊予尋常中学入学、河東碧梧桐、正岡子規を知る。1891年、子規より虚子の号を贈られる。1893年、碧梧桐と第三高等学校進学、寝食をともにし下宿を「虚桐庵」と称し、俳人が集まる。1894年、碧梧桐と仙台第二高等学校に転入、中退、東京の子規庵に移る。1895年、子規の後継者要請を拒否する。(「道灌山事件」)。1897年、碧梧桐の元婚約者・大畠いと(糸子)と結婚した。1898年、萬朝報に入社、後除籍になる。俳誌『ほとゝぎす』を引き継ぎ、東京移転、俳句文芸誌とした。1902年以降、小説創作する。1908年、国民新聞社に入社。1910年、新聞社を辞め鎌倉移住する。1913年、俳句近代化の碧梧桐に抗し、俳壇に復帰した。1937年、芸術院会員、1940年、日本俳句作家協会(後に日本文学報国会俳句部会)会長。1944年、長野県小諸市に疎開した。85歳。墓は鎌倉・寿福寺にある。 比叡山を愛した。現在の横川一念寺跡地にかつてあった政所(後の一念寺、焼失廃寺)に籠り、小説『風流懺法』(1908)を書いた。比叡山を詠んだ俳句のほか、随筆などがある。1953年、横川に爪髪塔(虚子塔)が立てられた。10月14日に虚子忌(元三大師堂)が催されている。 ◆仏像 横川中堂に「聖観音菩薩立像」(重文)が安置されている。平安時代(12世紀後半)作になる。蓮台に立ち、左手に持った未敷蓮華(みぶれんげ、蕾)、右手は転法輪印(説法印)、壇造風素地、衣紋は切金文様。木造素地截金(きりかね)、170.6㎝。 脇侍は右に「毘沙門天」、左に「不動明王」を祀る。 逸話が残る。円仁が入唐渡海の際に、大風により乗船が遭難しそうになった。円仁が観音力に念じると、毘沙門天が現れ嵐が静まったという。このため、平安時代、848年、唐より帰国した円仁は、堂宇を建て聖観音像、毘沙門天像を安置したという。(『阿婆縛抄諸寺縁起』) ◆横川中堂 「横川中堂」は、首楞厳院(しゅりょうごんいん)、根本観音堂ともいわれる。なお、首楞厳院は横川全体の呼称にもなっている。 平安時代、848年、円仁により建立された。室町時代、1571年の焼討ちにより焼失する。1584年に秀吉が再興した。江戸時代、1604年に淀殿により改修された。近代、1942年に落雷により焼失し、現在の建物は、1971年に再建された。 屋根は遣唐船に似せて船形になっている。内陣中央も部分が一段低いのも船底を模したためという。一部舞台造(懸崖造)、7間9面、単層、入母屋造、銅板葺、鉄筋鉄骨コンクリート製、総丹塗り、石垣は穴太衆積。 聖観音像、毘沙門天像、不動明王像安置されている。新西国第18番観音霊場。 ◆根本如法塔 「根本如法塔(横川如法塔)」が立つ。平安時代、天長年間(824-834)、円仁(794-864)は、修法「妙法写経」を創始したという。3年に渡り法華懺法、四種三昧を行い、如法塔を建立した。自ら作った草の筆を使い、石を砕いた墨により、一字三礼しながら法華経8巻を書写(如法写経)した。後の1031年8月、円仁の妙法写経が納められたという。写経は土中に埋められることで、国土浄化、経典を後世に残す意図があった。 源信(942-1017)は、釈迦如来、多宝如来を祀り、法華経1000部が埋められた。安土・桃山時代、1571年の織田信長の焼討ちにより焼失する。 近代、1925年に実業家・山口玄洞(1863-1937)により再建された。設計は安井楢次郎(京都府技官)による。 その際に、平安時代、第66代・一条天皇中宮・上東門院彰子(988-1074)施入の金銅経箱「宝相華唐草手彫経箱」(国宝)などが発掘された。 ◆元三大師堂 「元三大師堂(がんさんだいしどう)」は、古くは良源の住房・定心坊(じょうしんぼう)であり、本尊に金色弥陀如来が安置されていた。平安時代、967年以来、第62代・村上天皇の御願により、一年に渡り経典の論経、論議を行い、「四季講堂」とも呼ばれた。「本堂」とも呼ばれる。鷄足院灌室、旧恵雲院と向かい合っており、「向い堂」ともいわれる。 967年、当初は弥勒菩薩が本尊になっていた。985年、良源の没後、良源の画像が安置されている。画像は悪疫災難除けの守護にされた。以後、「元三大師堂」と呼ばれた。室町時代、1571年、焼討ちで焼失する。1586年、亮信は旧地に仮堂を建てる。江戸時代、1604年、淀殿が願主になり改修された。1630年、大風により倒壊した。1652年、後水尾上皇の御願により再建される。 入母屋造、銅板葺単層、桁行5間、梁間4間、正面中央双折唐戸、左右を蔀戸、舞戸、縁高欄。 毎日院内住職の輪番で行われている勤行は厳しく、「看経(かんきん)地獄」という。1月3日(生誕日)、9月3日(入滅日)に元三会が催されている。 ◆比叡山行院 「比叡山行院」は、学生たちの修行道場であり、比叡山一山の住職になるための資格が得られる。 修行は春、夏、秋の3回、60日間にわたり行う。解行実修(前半)では、日常の所作、お経、天台学、声明、三千仏礼拝などがある。四度加行(しどけぎょう)実修(後半)では、密教で伝法灌頂(でんぽうかんじょう)を受ける前に行う、十八道法・金剛界法・胎蔵界法・護摩法の四修法がある。最後は日中に三塔巡拝(東塔、西塔、横川)を行う。 ◆一念寺跡 赤山宮近くに「一念寺跡」がある。かつては横川中堂の政所(まんどころ)が置かれていた。所管の事務や所領経営などの雑務を行っていた。台風による倒木で倒壊したという。焼失廃寺ともいう。 俳人・小説家・高浜虚子(1874-1959)が「ホトトギス」に掲載した小説『風流懺法(ふうりゅう せんぽう)』(1907)を執筆している。なお、虚子は政所に請われ一念寺と名づけた。 ◆恵心院 横川中堂の南東に恵心院はあるる。兜卒谷には、かつて往生院が建ち、平安時代中期の儒学大家・慶慈保胤(?-1002)らにより二十五三昧会が催されていた。保胤は日本で最古の往生伝『日本往生極楽記』を編した。本尊は阿弥陀如来を安置する。旧跡地は、現在の秘宝館の付近といわれている。 恵心院は、平安時代、983年、公卿・右丞相の藤原兼家(929-990)が良源のために建立した念仏三昧道場だった。金色大日如来などが安置されていた。986年、官寺に定められる。室町時代、1571年、比叡山焼討ちで焼失する。1584年に亮信が再興する。1868年、1956年に焼失した。その後、坂本の別当大師堂を移築して再建した。 源信は恵心院の小堂に籠り、『往生要集』『二十五昧式』『六道十界ノ図』『弥陀来迎ノ図』などを著したという。以後、源信は当院の名により、「恵心僧都」、また「横川僧都」と呼ばれるようになった。以来、恵心僧都の像が安置される。 6月10日の源信の命日には、二十五三昧式の講式が唱えられ、報恩法要が営まれる。兜卒谷墓地に恵心廟がある。。 ◆定光院 定光院は、境内北東の急な下り坂を下りた地に建つ。日蓮(912-985)が修行を行った旧跡地になる。日蓮も使ったという手水鉢がある。 滝尾大権現社は、腹と耳の神という。日蓮は、ここで朝日曼荼羅を感得したという。 ◆秘宝館 秘宝館は、1967年に建立された。かつては寺宝が収蔵されていた。現在は使われていない。鉄筋コンクリート造。 良源、源信が住した恵心院の旧地といわれてる。 ◆赤山宮 「赤山宮(せきざんぐう)」は、比叡山を守護する赤山明神を祀る。円仁は、在唐中に新羅明神を守護神とした。 ◆箸塚弁財天 「箸塚弁財天」が祀られている。良源は最澄に倣い千僧供養を行う。その際に使用した箸を埋めて弁財天を祀ったという。安土・桃山時代、1571年の織田信長による焼討ち後、衰微した。 1594年、龍樹院の乗俊という行者が、竹生島の弁天に参詣して帰る際に、一匹の白蛇が舟に乗り込んできたという。弁天の分身として、この地に弁天供を行い、祠を建てるために石を起こすと再び白蛇が現れたという。 ◆三十番神 如法経塔守護のために、根本如法堂前に番神祠が建てられている。円仁(794- 864)は、全国から著名な12神を選び、勧請し、当番(結番)により守護神とした。 平安時代、1073年、良正阿闍梨は、さらに神々を加え、30神とし、如法堂前に番神祠が建てられた。後に日蓮(1222-1282)は、日蓮宗の守護神を三十番神とした。 ◆龍ヶ池弁財天 「龍ヶ池弁財天」は、九頭龍(くずりゅう)池に祀られている。 伝承がある。かつて大蛇が坂本や仰木に現れ、悪事を働いていたという。良源(912-985)は、大蛇に神通力があれば大蛇になれというと、大蛇は大きくなってみせた。今度は小さくなり、この掌の上に載れというと、一寸足らずに小さくなった。良源はすぐに龍を握り潰し、この池に封じ込めたという。また、この地に弁財天が勧請され、その使いにされたともいう。 ◆角大師の碑 元三大師堂に角大師の由来の碑が立つ。元三大師はおみくじの発案者ともされている。角大師といわれ、本堂で授与される護符の一つになる。ほかに鬼大師、豆(魔滅)大師の護符がある。 ◆元三大師御廟 「元三大師(良源)御廟(みみょう)」は、香芳谷の香芳尾(かぼうお)という横川最北地にある。拝堂の裏に廟墓がある。 御廟は、良源(912-985)の971年の遺言「御遺告」に則った。墓地は北方勝地に築くこと。棺桶を生前に造ること。没後3日以内の葬送すること。そのほか、素服縄帯、入棺所、荼毘所、拾骨所配役、卒塔婆建立、法華堂での懺法、常行堂での念仏行、念誦堂での法華経転読などだった。 985年の良源没後直後に廟は造立された。横川式廟墓と呼ばれている。坑を掘り、遺骨を埋めて封土した。塔身は八角形多面石幢の卒塔婆による。幢の頂上に饅頭型の石を重ね、笠は宝珠になる。 比叡山の「三大魔所」(ほかに東塔東谷・天梯権現社、横川飯室谷・慈忍和尚霊廟)の一つとされている。また、東塔・狩籠丘も加え「四魔所」ともいう。この地には、天狗が住み、不浄・不信の輩は懲らしめられるともいう。古来より、山上で事が起こると鳴動し、霊験を示したという。 御陵には、西からの「龍馬場(たつがばんば)」と東からの「猿馬場(さるがばんば)」という二つの参道が通じている。「猿馬場」の名は、かつて拝殿修復の際に、日吉山王の使いの猿の大群がいたという。この参道を使い、建立用材を運ぶのを手伝ったことに因むという。 回峯行者は、龍馬場から御廟に入り、猿馬場を経て元三大師堂へ向かう。 ◆道元禅師得度霊跡 「道元禅師得度霊跡」がある。この地には、道元の戒師だった公円(1168-1235)の自坊・寂場坊(寂場堂)があった。 鎌倉時代の天台僧・公円は、三条実房の子であり、母は源為義の娘だった。延暦寺に入り、慈円(1155-1225、慈鎮)に師事する。1213年、師・慈円を継いで天台座主になり10ヵ月で退く。後に法性寺座主に就いた。 ◆横川僧都遺跡の碑 『源氏物語』の横川僧都遺跡の碑が恵心院にある。平安時代中期、紫式部の『源氏物語』「賢木」の巻では、光源氏は天台座主により受戒し、横川僧都により剃髪した。「手習」の巻では、入水した浮舟を横川のなにがしの僧都」(恵心僧都、源信)が助けたことになっている。(別項参照) ◆護法石 護法石(影向石)、 横川中堂の入口脇にある。影向石とされ、比叡山の守護神の鹿島明神、赤山明神が顕れた石という。 ◆逆修の爪髪塔・虚子 「逆修の爪髪塔(虚子塔)」が立つ。俳人・小説家・高浜虚子(1874-1959)の生前墓(寿塔)になる。1953年に建立され、虚子は開眼供養に参加している。1959年、没後に遺骨が分骨された。玉垣内に五輪塔が立つ。 虚子は比叡山を愛した。1893年、最初に登っている。最後は1954年になる。1907年3月には、現在の横川・一念寺跡地にあった政所(焼失廃寺)に籠った。小説『風流懺法』(1908)を書いている。比叡山の一念という小坊主と祇園の舞妓との恋を描いた。京都弁の会話による初の近代小説になる。 比叡山を詠んだ90首以上の俳句のほか、随筆『四夜の月』(1905)、『叡山詣』(1907)などがある。虚子は椿が好きだっという。墓の周りに植えられたという。 ◆浄土宗 円仁は、後の浄土宗の展開になる五台山・五会念仏を唐よりもたらした。 良源の『極楽浄土九品往生義』は、極楽浄土往生者を位付し、それぞれの極楽の相違を述べた。 浄土宗の基礎になった源信編者の『往生要集』(985)は、師・良源の『極楽浄土九品往生義』を発展させた。念仏を唱えることで、凡夫までもが救われ往生できるとした。『一乗要決』では、法華経は、仏教の教えは唯一であり、一切衆生に仏性があるとする一乗を真実とし、三乗家・法華宗の衆生を5段階に分けた。仏性を持たない衆生があるした五姓各別説を斥けた。 また、源信は、二十五三昧会に加わり、念仏三昧も普及させたという。その後、浄土宗開祖・法然の浄土念仏に引き継がれ、さらに親鸞に繋がる。 ◆文化財 平安時代、1031年の「金銅宝相華唐草文経箱」(国宝)は、1923年に妙法堂北西隅より発掘された。銅鍛造、彫金、鍍金、鍍銀。 藤原道長の娘で一条天皇中宮・上門東院彰子(じょうとうもんいん しょうし、988-1074)が書写した法華経を納めた経箱だった。円仁以来、如法経の書写が行われる。1031年に、覚超らも円仁書写の妙法経を納め直し、それに中宮も結縁(けちえん、仏法と縁を結ぶ)したものだった。 ほかに、平安時代、宋時代の多数の「経塚出土遺物(経筒、香炉、合子など)」が発掘されている。 ◆角大師・豆大師 元三大師(良源)は、如意輪観音の生まれ変わりともいわれた。霊験があり、鬼大師、魔滅大師(豆大師)、角大師など呼ばれる民間信仰が生まれた。逸話がある。 平安時代、984年に、全国で疫病が流行した。大師はこの災難を救おうと、我が身に疫病神を侵入させ、法力で退散させた。自らの姿を鏡に写して禅定に入る。すると、頭に角が生え、骨ばかりの鬼(夜叉)の姿に変じたという。弟子の普阿闍梨がこの姿を絵に写し取った。大師は絵を版木で彫るように命じ、札に開眼した。 以後、このお札(角大師の影像)が戸口に張り付けてある家には、病魔が寄り付かず、一切の厄難から逃れることができたという。 また、魔滅大師(豆大師)は、大師は眉目秀麗な男子であり、宮廷の多くの女官がもてはやしたという。このため、自ら小鬼に変じて遠ざけたともいう。元三大師の小像33体が刷られた護符がある。 ◆修行地獄 比叡山の厳しい修行を「地獄」と呼ぶ。「三大地獄」として四季講堂で毎日院内住職の輪番で行われている勤行の「看経(かんきん)地獄」、東塔・浄土院の「掃除地獄」、東塔・無動寺の「回峯地獄」がある。 また、回峯行者は「峰の白鷺、谷のすず虫」と呼ばれた。回峯行者は白い浄衣を着て、峯道を飛ぶように歩くことから白鷺に例えられた。横川の修行僧は、修行のための鈴の音だけで姿を見せないため、鈴虫に例えられる。 ◆千日回峰行 天台行門、比叡山千日回峯行は相応を祖としている。北嶺修験ともいわれる。常行三昧であり、回峯行者は生身不動明王の姿を表している。三流あり、本流の無動寺の総本坊・法曼院の玉泉坊流のほか、西塔の正教坊流(石泉坊流)、横川飯室谷の恵光坊流がある。 回峰行者が通る西塔から横川の間にある峰道は、善導の説いた「二河白道(にかわびゃくどう)」に例えられる喩。東の琵琶湖は貪りの象徴としての水、西の京都の火(街の灯火)は怒りの象徴であり、峰道は細い求道心を表している。ここより玉体杉(天皇の身体)に至り、真言を唱えずに無言で通過する。玉体杉では行者が蓮台石に坐し、御所に向かい遥拝し、天下泰平、玉体の安全祈願の御加持をする。行者はここで座ることを唯一許されている。 また、比叡山中の横高山(767m)近くに、垂釣岩(鯛釣岩)という大岩があり、これも磐座という。『古事記』(712)中の、大山咋神(山末之大主神)が鎮座 した神奈備山、「近淡海国の日枝の山」とは、この小比叡山、波母山(はもやま)ではないかともいう。かつては、ここに二宮権現という社があったという。 ◆御燈明 「元三大師(良源)の御燈明(みあかし)」からは、眼下には琵琶湖が見えている。 良源)の70歳の母・月子は、千野の里、苗鹿寺に住していた。里から、日夜、比叡山で修行する我が子を偲んでいたという。だが、比叡山は女人禁制であったため登ることは許されなかった。良源は一年に一度、この地から火を焚いて麓の母に無事を知らせていたという。 母、月子の墓所は安養院(千野二丁目)にある。良源は、母の身を案じて山麓のこの地に住まわせ、しばしば通っていたという。月子は妙見菩薩の化身とされ、同寺の妙見を拝むと安産になるという。 ◆三大魔所・四魔所 比叡山山中には、「三大魔所」「四魔所」と恐れられている場所がある。 三大魔所は、横川・元三大師御廟(がんさんだいし-みみょう)、東塔東谷・天梯権現社(てんだい ごんげんしゃ、天梯権現祠)、飯室谷・慈忍和尚霊廟の3つをいう。また、東塔・狩籠丘(かりごめのおか)も加え四魔所ともいう。 元三大師御廟には天狗が住み、不浄・不信の者は懲らしめられるという。 ◆源氏物語・文学 平安時代末期の紫式部『源氏物語』は、法華経の物語といわれている。『源氏物語』中の最終巻「宇治十帖」では、浄土信仰が物語られる。第53帖「手習」巻では、薫大将、匂宮、浮舟の三角関係に悩み、浮舟は宇治川に入水する。横川の「なにがしの僧」に救われ、尼になる。薫は横川の僧都を訪ねる。僧都は薫を小野(元三大師道、走出路付近)に住む浮舟のもとへ案内しない。浮舟は託された薫の文にも返事をしなかった。源信は、浮舟を助けた「横川の僧都」ともいう。良源弟子の覚超ともいう。 天台宗の無常観は、鎌倉時代の『平家物語』、鴨長明『方丈記』、吉田兼好『徒然草』、室町時代世阿弥の『花伝書』にもまた影響を与えた。 ◆如法水 「如法水」は、根本如法塔の近くに湧水する。円仁は、法華経の如法写経の際に使ったという。源信が勧学写経の際にもこの水を使ったという。中世(鎌倉時代-室町時代)、京都での妙法写経会の際には、この水を必ず用いた。竹筒に入れて運んだ。写経後は一部を塔、塔周辺に埋葬していた。僧は、この水で身を清めて修法する。 ◆独股水 「独股水」は、道元禅師得度霊跡内にあり、いまも湧水している。 ◆水 比叡山は古くより論湿寒貧といわれる気候風土で、湿潤で寒い。湧水も各所にある。ちなみに論は僧間の議論、貧は清貧を意味する。 如法塔前に「如法水」がある。 横川中堂北に閼伽井(あかい)がある。 ◆峰道 ◈「峰(峯)道」は、西塔から横川に至る3.7kmの道程で、行者が通る「修禅峯道」ともいう。 ◈大原(京都市左京区)に「元三大師道(仰木道)」という参道が残る。 かつて元三大師の誕生会(9月3日)には、大原の人々は参道を登り、横川・元三大師堂で近江の人々共に盆踊りを奉納していたという。女性は大原女の井手達で、赤い襷が人々の目を惹いた。 ◆墓 元三大師御廟(がんさんだいし みみょう)がある。 ◈恵心院南近くに、恵心僧都(源信)の墓がある。元三大師が考案したという八角形石幢卒塔婆が立つ。 ◈覚超僧都廟塔は、横川の南端の山中にある。八角形石幢卒塔婆が立つ。 ◆自然 比叡山には1700haの森がある。室町時代、1571年の比叡山焼討ち以前は、ブナ、モミなどの原生林が広がっていた。その後、スギ、ヒノキの人工林の森(植生林相)に変わる。特にスギは、樹齢600年を超える巨木もあり、堂宇の建材として、寺の資金源として僧の手により積極的に植林されてきた。現在では、森の8割を植林地が占めている。 比叡山でブナの自然林が残されているのは、横川の御廟(みみょう)の森など一部に限られている。近年では天然林に戻すために、植林地の伐採も試みられている。また、比叡山でもナラ枯れの被害が目立つようになってきた。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『比叡山諸堂史の研究』 、『闘いと祈りの聖域 比叡山史』 、『京都・宗祖の旅 法然』 、『京都・宗祖の旅 親鸞』 、『京都・宗祖の旅 日蓮』 、『京都・宗祖の旅 道元』 、『京都 道元禅師を歩く』 、『京都・山城寺院神社大事典』 、『昭和京都名所図会 3 洛北』 、『近江・若狭・越前 寺院神社大事典』 、『阿闍梨誕生』 、『日本の名僧』 、『京都の地名検証 3』 、『紫式部と平安の都』 、『京都の明治文学』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|