|

|

||||||

| 崇道神社 (京都市左京区) Sudo-Jinja Shrine |

||||||

| 崇道神社 | 崇道神社 | |||||

|

|

|||||

「祟導神社」とある。        拝殿    本殿  本殿   天照大神、豊受大神  式内社、出雲高野神社  春日大神、赤山大神、十二社大神  宇佐八幡大神、北野天満大神、市杵嶋姫大神、弁財天大神  恵比須大神、貴布祢大神、日吉大神

摂社・小野神社、小野氏が創建し、小野氏一族を祀る。祭神は小野毛人を祀る。  「式内社 小野神社」の石標  小野神社  小野神社  宝塔  如意輪観世音大菩薩  如意輪観世音大菩薩 如意輪観世音大菩薩 扁額「観世音」   地蔵尊   役行者?

伊多太(いただ)神社  伊多太神社  右より教之大神、足之大神、三輪大神、三穂津大神、日吉大神、鎌倉大神

社務所    手水舎   「崇道神社之碑」  御滝  御滝  五味藤九郎之碑

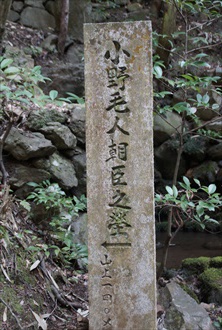

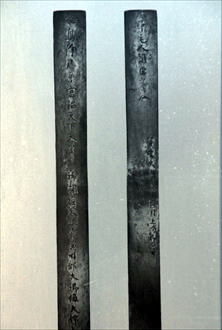

「小野毛人朝臣之塋」  小野毛人の墓  小野毛人の墓碑  「金銅小野毛人墓誌」(国宝)、説明板より  小野毛人の墓のある裏山からの眺望  【参照】近くを流れる水路

【参照】崇道神社御旅所、おかいらの森  【参照】御旅所は「おかいらの森」にある。  【参照】おかいらの森  【参照】崇道神社の里堂  【参照】里堂、神輿庫、小野神社の旧地という。 |

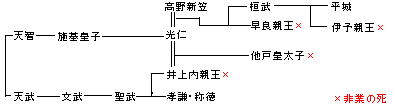

崇道神社(すどう-じんじゃ)は、上高野の西明寺(さいみょうじ)山麓にある。高野川(八瀬川)河畔の若狭街道(朽木街道、鯖街道)に沿いになる。この地は、平安京の大極殿の北東、鬼門の方角に当たる。

かつて、「高野御霊」、「高野村御霊社」、「高野社」、「天王さん」、「宮さん」とも呼ばれた。 祭神は第50代・桓武天皇の弟・崇道天皇(早良 [さわら] 親王)を祀る。 式内社。平安時代、『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)中「愛宕郡 二十一座 大八座 小十三座」の小野神社、出雲高野神社、伊多太神社が比定されている。 かつて比叡山麓(左京区)七里の産土神の一つ。京都洛北・森と水の会。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、貞観年間(859-877)以降、創建されたともいう。(社伝) 863年、神泉苑での御霊会で、崇道天皇ら6人の御霊が祀られた。その後、崇道神社が創建されたともいう。 中世(鎌倉時代-室町時代)、周辺の廃社を合祀する。高野郷総社になる。 江戸時代、「高野御霊」と呼ばれ、地域の産土神として祀られる。 1613年、付近住民の夢告により、境内裏山の古墓の石室より、「位牌(小野毛人の墓誌)」が発見される。黒川道祐、伊藤東涯、狩谷掖斎が考証する。 元和元年(1615-1624)以後、吉田神道に属する。(『京都府愛宕郡村志』) 1697年、墓誌が再び埋納された。木製の墓誌複製が、近くの宝幢寺に移されている。 近代、1895年、墓誌が盗掘され、その後、埋め戻される。 1908年、伊多太神社が境内に遷された。 1913年、墓誌は保存のために石室より取り出された。 1915年、式内社・出雲高野神社、小野神社を再興し合祀する。 現代、1971年、小野毛人を祀る小野神社の社殿が再興される。 ◆早良親王 奈良時代の皇族・早良親王(さわら-しんのう、750-785)。崇道(すどう)天皇。京都の生まれ。父・第49代・光仁天皇(白壁王)、母・高野新笠(たかの-の-にいがさ)の第2皇子。山部親王(第50代・桓武天皇)の同母弟。768年、出家し東大寺に住した。770年、父・光仁天皇の即位により親王になる。781年、兄・桓武天皇の即位に伴い、父の意図により皇太弟に立てられた。785年、桓武天皇の寵臣だった造長岡宮使長官・藤原種継暗殺事件が起きる。早良親王は首謀者であり、天皇擁立計画があったとされた。連座して、大伴継人、竹良、佐伯高成、大伴家持らも官位などを奪われた。早良親王は皇太子を廃され、乙訓寺に幽閉される。淡路に流される途中、無実を訴えながら河内国高瀬橋付近で絶食死したという。遺骸は淡路島に運ばれた。35歳。 事件は、桓武天皇の第1皇子・安殿(あて)親王(第51代・平城天皇)の擁立に伴う謀略とみられている。以後、藤原氏の地位が低下し、桓武天皇の権力が強化された。その後、高野新笠、藤原乙牟漏の死、皇室・藤原氏の病死者も相次ぎ、災害、悪疫の流行も続いた。陰陽師は、安殿親王の病弱の原因も、早良親王の怨霊による祟(たた)りとした。800年、桓武天皇は、早良親王に崇道(すどう)天皇の号を追贈する。墓も改葬させ、淡路に寺を建立し、大和の八嶋陵に改葬した。806年、桓武天皇が亡くなったその日、事件に関係したすべての人の罪が解かれる。以後も、親王の怨霊は長く平安貴族を悩ます祟りの一つとして畏れられた。 ◆小野毛人 飛鳥時代の官人・小野毛人(おの-の-えみし、?-677)。詳細不明。父・小野妹子(いもこ)。毛野(けぬ)の父。第40代・天武天皇(在位:673-686)の朝廷に仕えた。太政官兼刑部卿に任命され、位は大錦上ともいう。(「金銅小野毛人墓誌」銘)。ただ、大徳冠中納言ともいう。『続日本紀』(797)の毛野伝には「小錦中毛人」と記されている。 ◆伊多太 境内に、摂社・伊多太(いただ)神社が祀られている。この地の氏神であり、王城鎮護の神としても崇敬された。湧水の神、農業神でもある。 祭神は伊多太大神になる。この「いただ」は、「湯立て」という豊作祈願の神事(湯立儀)に由来し、その転訛という。神事・湯立儀は出雲系であり、巫女はかつて宮中に奉仕したという。出雲系の農耕守護神を祀っているとみられ、湧水の神としても崇められた。平安時代、907年、延喜式内社になった。近世以降は学問の神としても信仰を集める。 なお、伊多太神社は、近代以前に、子どもの虫封じで知られる現在の三宅八幡神社、北東の左京区上高野大明神町にあったという。近代、1908年、崇道神社境内に遷された。三宅八幡神社も現在地(左京区上高野三宅町)に遷る。 ◆出雲高野神社 「出雲高野神社」の所在地について詳細は不明。古く廃社した。この高野の地にあったともいう。また、出雲郷一帯、出雲路橋付近、鴨川と高野川の合流した一帯ともいう。 延喜の制では官社に列せられた。近代、1915年に崇道神社境内に再建された。現代、1976年に社殿が再建された。祭神は玉依姫命(たまよりひめのみこと)を祀る。 ◆小野神社・小野氏 末社・「小野神社」には、小野氏の氏神が祀られているとみられている。 小野氏は、大和の王珥氏(わに、旧大和国添上郡和邇、現天理市)から、琵琶湖西岸の和邇(わに、滋賀県大津市)に勢力を移した。飛鳥時代、7世紀(601-700)末には山城国愛宕郡小野郷上高野一帯にも移住し、この地が根拠地になった。小野氏の毛人(えみし、?-677)、その子・毛野(けぬ、?-714)らは、飛鳥浄御原宮(あすかのきよみはらのみや、672-694)、藤原京(694-710) に出仕していた。 崇道神社の地は、小野氏の氏神・小野神社の旧地ともいう。当初は境内の川向にある御旅所、里堂(神輿庫、上高野植ノ町)の2mほどの石垣の上に祠に祀られていたという。平安時代、859年、従五位下に叙せられた。延喜の制で官社になる。後に小野氏の衰微により鎮座地を失う。近代、明治期(1868-1912)まで「ズンショ(神所、十三祠の意)」の森があり、ここが旧地ともいう。(「参拝の栞」) 1971年に現在の神社が再建された。いまは、祭神に小野毛人(小野妹子もとも)を祀る。 ◆小野毛人墓誌 江戸時代前期、1613年に、境内裏山(愛宕郡小野里、左京区上高野)で、古墓の竪穴式石室(主体部長さ2.5m、幅1m、高さ1m)から、「位牌」(小野毛人の墓誌)が発見される。その後、墓誌は一度元の墓に戻されている。近代、明治期に盗難に遭う。近代、1914年、保存のために取り出された。 飛鳥時代、677年、小野毛人の墓が営まれた。ただ、墓誌自体は後世の追納ともいう。奈良時代(8世紀前半)、飛鳥時代(687-697)ともいわれる。 「金銅小野毛人墓誌」(国宝)は現在、京都国立博物館所蔵になっている。鋳銅製であり、文字を刻んだ後に鍍金を施している。文字は両面に刻まれ、表に小野毛人が天武朝に仕え、納言の職、刑部卿で正四位の地位にあったと記している。 読み下し文は次のようになる。「飛鳥浄御原宮(あすかきよみがはらのみや)に天の下治めたまいし天皇の御朝、太政官兼刑部大卿に任じ、位は大錦上なる小野毛人朝臣の墓、営造は、歳は丁丑(ひのとうし)に次(やど)る年の十二月上旬、即ち葬る」。墓誌の長さ58.9cm、幅5.8cm。 「小野毛人の墓碑」は内藤湖南の筆による。 ◆文化財 剣鉾は、2基あり「剣(けん)」と呼ばれている。鈴の銘に江戸時代前期、「延宝五年(1677年)」とある。剣の箱書から、近代、1874年に修復されている。銅地に鍍金を施し古い形態になる。 ◆七里の産土神 かつて比叡山麓(左京区)に、七里(ななさと)の産土神が祀られていた。 七社とは、一乗村・八大神社、高野村・御霊社(現在の祟道神社)、修学院村・天主社(現在の鷺森神社)、舞楽寺・天王社(八王子社、後に現・八大神社に合祀)、藪里・比良木天王社(牛頭天王社、後に現在の八大神社に合祀)、山端・牛頭天王社、白川村・天王社(現・北白川天満宮)だった。 祭礼(七里祭、さんやれ祭)(3月5日)では、修学院天王社に各社の神輿が集まった。 ◆藤原種継暗殺事件 奈良時代、785年9月23日深夜、桓武天皇の側近、長岡京遷都を推進していた造長岡宮使長官・藤原種継が射殺された。種継は嶋町の巡回中だったという。 犯人として逮捕された大伴継人、佐伯高成らが早良親王の春宮大夫・大伴家持の関与と、早良親王を天皇に擁立する計画のあったことを自白した。事件の実行犯・大伴継人は即刻射殺され、共犯者ら数十人が捕えられる。首謀者とされた大伴家持は死亡していたにもかかわらず官位を奪われ、子らも流罪になる。皇太子・早良親王は、乙訓寺に幽閉される。無実を訴え淡路に移送される途中で、絶食して亡くなる。処刑されたともいう。事件は、桓武天皇の子・安殿親王(後の第51代・平城天皇)を皇太子にするための陰謀だったともいう。 これより以前、770年、第49代・光仁天皇は、井上内親王を皇后、子・他戸(おさべ)親王を皇太子に定めた。771年、2人は「謀反大逆」の嫌疑により皇后、皇太子を廃される。代わりに皇太子には、山部親王(後の桓武天皇)が決まった。775年、井上皇后、他戸親王も囚われ、憤死している。 その後、桓武天皇の周辺に死者が相次ぎ、天変地異も続く。788年、桓武天皇夫人・藤原旅子が亡くなり、長岡京が雷と暴風に見舞われた。789年、美作女王、命婦・大原室子が亡くなる。790年、桓武天皇の生母・高野新笠、皇后・藤原乙牟漏、夫人・坂上又子が相次いで亡くなる。また、皇太子・安殿親王も重病になった。さらに都では旱魃、悪疫が流行する。792年、長岡京で2度の大洪水があり、それら一連の出来事は、早良親王の祟りによると恐れられた。 桓武天皇が占わせた陰陽師は、早良親王の祟りによるものとした。和気清麻呂は、宇太の地(平安京)への再遷都を桓武天皇に進言する。794年、遷都は実行され、長岡京はわずか10年で棄京された。だが、この年、安殿親王の妃・藤原帯子が急死している。また、地震も起きた。 800年、桓武天皇は、早良親王に崇道天皇の号を追贈し、墓も改葬させる。淡路に寺を建立し、大和の八嶋陵に改葬した。806年、桓武天皇が亡くなったその日、事件に関係したすべての人の罪が解かれた。 桓武天皇陵は当初、葛野郡宇太野の地に定められた。だが、山火事が発生し、煙と灰で都が黄昏のような光景になったという。賀茂神による災火ということで、紀伊郡柏原に移された。(『類聚国史』)。863年、神泉苑で御霊会が開かれ、崇道天皇(早良親王)、伊予親王、藤原吉子、藤原仲成、橘逸勢、文屋宮田麻呂の六霊が祀られている。 ◆碑 「五味藤九郎之碑」が立つ。台地の上高野一帯は、かつて、上流より筧(かけひ)により水を供給していた。 江戸時代前期、延宝年間(1673-1681)に、京都代官・五味藤九郎(ごみ-とうくろう)は、高野川に新たに桜井堰を設けた。岩ヶ鼻の岩(御蔭神社の北)を開削し、水を通す隧道(35間)を開いた。隧道中央は120度に屈折させ、水の浸食に耐えるような工夫が施された。1676年に、高野村の川南台地に送る水路が完成した。 1677年に、村人により碑が立てられた。 ◆源氏物語 『源氏物語』「夕霧」巻では、落葉の宮母娘が、延暦寺律師の加持祈祷を受けるために、「小野わたり」の山荘に移る。夕霧は見舞いに訪れる。一条御息所は亡くなり、夕霧は落葉の宮と結婚する。 祟道神社付近を愛宕郡小野郷と呼んだ。 ◆おかいらの森 三宅八幡神社の西にある森は、通称「おかいらの森」(左京区上高野小野町)と呼ばれた。現在は、崇道神社の御旅所になっている。 「おかいら」とは、瓦(瓦屋)の転訛とされ、近代以降に瓦が数多く出土した。森は平安京造営の際の御瓦屋、『延喜式』木工寮にある小野瓦窯(おの がよう)屋跡といわれている。 近年の発掘調査により、瓦窯1基、丘全体が布目瓦など瓦片などの遺物で構成されていることが確認された。平安時代初期-中期の小野官瓦には、唐草文軒平瓦の中央に、「小乃」などの型押したものがある。 ◆樹木 シイの林がある。モミがある。 ◆例祭 宵宮祭(5月4日)では、本社より鞍に榊を立てた神馬が高野川向の御旅所「里堂(さとんどう、上高野槇ノ町)」に神霊を迎える「みこし遷し」が行われる。 例祭(5月5日)では、午後に神輿は里堂を発し、上高野の氏子区域を巡行する。御旅所(おかいらの森)で神事(御旅所祭)を行い本社に還幸する。 巡幸列で剣鉾2基は、各2人1組の若者に寝かせたままで供奉される。続く当社独自の「布鉾(ぬのほこ)」は、現代、1972年頃に、神社惣代の一人が発案したという。竹を矢印状に組み立てて、上・左右に榊を付け、白い晒をかけている。 なお、古く、祭礼の時、神輿の巡行は定められておらず、神意のままに渡御していたという。神意に背くと神輿が重くなり、まったく動かなくなったという。(『拾遺都名所図会』) ◆年間行事 元旦祭(1月1日)、成人祭・勧学祭・宮座就任奉告祭(1月15日)、節分祭・古神符礼焼納祭(2月3日)、祈年祭(田作の事始め)(2月17日)、宵宮祭(5月4日)、例祭・神幸祭(5月5日)、花摘祭(田植五穀豊穣祈念)(6月30日)、伊多太神社例祭(9月9日)、真榊祭・神忌祭(早良親王慰霊)・小野神社例(10月17日)、新嘗祭・新穀感謝祭(11月23日)、小野毛人墓前祭・御火焚祭(12月5日)、除夜祭(12月31日)。 月次祭(毎月1日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 「崇道神社参拝の栞」、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『日本の古代遺跡28 京都Ⅱ』、『平安の都』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『洛北探訪 京郊の自然と文化』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都事典』、『剣鉾まつり』、『京のしあわせめぐり55』、『京都 神社と寺院の森』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|||||

|

||||||

|

|

|||||

| |

||||||