|

|

|

| 応天門跡 (京都市中京区) Site of Oten-mon Gate |

|

| 応天門跡 | 応天門跡 |

|

|

朱雀大路応天門付近   【参照】朝堂院復元図、下に応天門・朝集堂、会昌門・朝堂、龍尾壇の上に太極殿、「平安宮-京都市建設局・京都市埋蔵文化財調査センター・京都市埋蔵文化財研究所」説明板(二条駅前)より  【参照】大内裏復元模型、中央に朱雀大路、その突き当りに朱雀門、そのすぐ奥に応天門・会昌門が見えている。(京都市平安京創生館、展示模型より)  【参照】平安神宮の応天門(神門)  【参照】平安神宮の扁額「應天門」、空海真蹟(『集古十集』) |

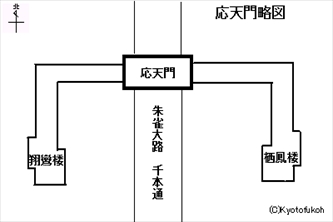

平安時代、平安京の正庁である朝堂院(ちょうどう-いん)の南正面に、応天門(おうてん-もん)が建てられていた。朱雀大路(現在の千本通)の北端にあった朱雀門の、さらに北150m程の地点といわれている。 現在、付近に石標、石碑、説明板などは立てられていない。 ◆歴史年表 平安時代、応天門は第50代・桓武天皇(在位781-806)の頃に創建された。(第1次) 866年、応天門の変により放火され、焼失する。 871年、再建された。(第2次) 1072年、再建される。(第3次) 1177年、安元の大火で焼失する。以降、再建されなかったという。 近代、1894年、平安神宮に応天門が縮小して再現される。 ◆応天門 平安京の正庁である朝堂院(ちょうどういん、八省院)では、政治と儀式が執り行われていた。応天門は、朝堂院二十五門の一つといわれた。朝堂院の南正面にあり、南には朱雀門が建てられていた。応天門は、5間3戸の二層楼(基壇は東西32m、南北17m)になる。左右に回廊があり、中ほどより南に向けて、東に栖鳳(せいほう)楼、西に翔鸞(しょうらん)楼という2つの楼が建てられていた。二層、碧瓦、緑青の連子窓、丹塗り。 現在の平安神宮の応天門(重文)は、平安京の応天門を、5/8に縮小復元している。ただ、当初のものではなく、平安時代後期、1072年の再建時、第3次の応天門が原型にされたという。また、2つの楼は再現されていない。 ◆空海・扁額 かつて門に掲げられていた門額「應天門」は、三筆の一人である空海(774-835)筆という。空海は、第52代・嵯峨天皇の命により書いたという。意図して「應」の字の「广(まだれ)」を、「厂(がんだれ)」として書いたという。空海は最後に、掲げられた額に筆を投げつけ「﹅」を書き加えたという。(『本朝神仙伝』) また、空海は書き誤まったため、最後に額に筆を投げつけて書き足したともいう。これが、「弘法も筆の誤り」の故事由来という。(『今昔物語集』巻十一、第九話) 弘法大師(空海)真蹟「應天門」は、江戸時代の『集古十集(しゅうこじっしゅ)』に載る。 ◆応天門の変 平安時代前期、866年は、霖雨(りんう、長雨)、旱魃(かんばつ)、飢饉などが続き、怪異、火災、兵乱の兆しも見られるという不穏な年だったという。 閏3月10日、夜、応天門より出火し、両廊も焼失した。原因は放火とされた。当初、大臣・藤原良相(ふじわら-の-よしみ)と、大納言・伴善男(とも-の-よしお)は、第52代・嵯峨天皇皇子である左大臣・源信(みなもと-の まこと)が犯人と告げた。左近衛中将参議・藤原基経(ふじわら-の-もとつね)を経て、その養父・太政大臣・藤原良房(よしふさ)に知らせた。だが、良房は源信を弁護し罰しなかった。 今度は、下級役人の備中権史生(びっちゅうごんのししょう)・大宅鷹取(おおやけ-の-たかとり)が訴え出て、伴善男・中庸(なかつね)父子らが真犯人であるとした。この最中に、善男の従者・生江恒山(いくえ-の-つねやま)、伴清縄(きよただ)が、鷹取の娘を殺害して捕らえられる。二人は、伴父子が源信・源融らの失脚を狙い、放火を共謀したと自白する。伴父子も自白したため、所領、財産没収され、伊豆、隠岐にそれぞれ配流された。そのほかの者も連座して配流になる。(『伴大納言絵巻』) 事件の真相については不明とされる。良房・基経らが、当初は善男らを使って源信を抑えた。その後、台頭著しい善男も罪人に仕立て、放逐した政治的陰謀ともいう。良相、善男が源信の家を包囲したため、良房が探ったともいう。良房は源信を政界より引退させられ、源融は皇位を望むが、基経に潰され河原院に没した。以後、良房は、姪・高子を第56代・清和天皇女御として入内させ、基経を異例の中納言に抜擢した。その後、藤原氏による摂関政治が行われた。藤原氏の暗躍はなかったともいう。 ◆応天門焼失 応天門の焼失について伝承がある。 伴善男が佐渡国郡司に仕えていた頃、西大寺と東大寺を跨いで立つ夢を見たという。妻に話すと、股が引き裂かれることだと夢判断した。 上司の郡司に話すと、吉夢を見たのに他人に喋ったことを残念がった。将来、善男は高位高官に昇るだろう。その後、何らかの事件により罪を被るだろうと予言した。 後に、善男は、子・右衛門佐中庸、家来・雑色の豊清とともに応天門に火を放ち、その罪を源信に擦り付けた。その後、ある噂が京中に流れた。善男の家来の子と、放火目撃者の子との喧嘩がその両親の口論になった。この諍いから善男の陰謀が暴露されることになったという。善男は罪を認め、伊豆へ流罪になり処されたという。(『宇治拾遺物語』) *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都史跡事典』、『京都歴史案内』、『平安宮ガイド』、京都市平安京創生館  |

|

|