|

|

|

| 三夜荘 (京都市伏見区) Sanya-so |

|

| 三夜荘 | 三夜荘 |

|

|

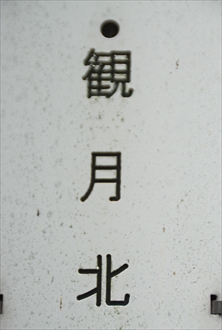

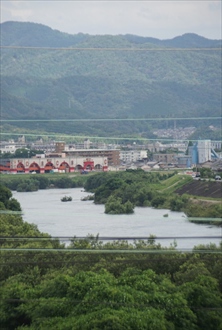

旧「三夜荘」新館  「観月北」の表示  付近の丘より望む宇治川 |

宇治川を望む丘陵地帯に、かつて、「三夜荘(さんや-そう)」という浄土真宗本願寺派(西本願寺)門主の旧別荘が建っていた。 ◆歴史年表 この地は、豊臣秀吉が建てた伏見城の月見台跡とされている。 近代、1876年、西本願寺の大谷光尊は、門主別荘として「三夜荘」旧館を建立した。その子・大谷光瑞、九条武子らも住した。 年代不詳、昭憲皇太后(1849-1914)が当地に御啓(ぎょけい)を行う。女官・税所敦子が侍した。 1920年、茶室「杏梁庵(きょうりょう-あん)」が建てられた。 昭和期(1926-1989)初期、茶室は明覚寺(下京区)に移される。 太平洋戦争(1941-1945)の戦時下で、社交・大規模研究も自粛になる。旧館は終戦までに撤去される。 現代、戦後、新館には門主関係者らが住した。 1985年頃より、新館は空き家になり、西本願寺が管理する。 2015年、2月、新館の老朽化のために建物の除却処分が決定した。 2016年、新館は解体される。 ◆大谷 光尊 江戸時代後期-近代の浄土真宗の僧・大谷 光尊(おおたに-こうそん、1850-1903)。男性。法名は明如(みょうにょ)、字は子馨、号は六華、楳窓、信知院(しんちいん)。京都の生まれ。父・西本願寺20世・広如(こうにょ、大谷光沢)の5男。長男・大谷光瑞、4男・尊由、次女・九条武子など。1868年、法嗣になる。1871年/1872年、真宗本願寺派本願寺第21世宗主(法主)を継職した。神仏分離令の公布後に、僧・島地黙雷(しまじ-もくらい)、赤松連城(あかまつ-れんじょう)らに諮り、1871年、明治新政府に建言し神祇官を廃し、1872年、教部省の設立を図る。神仏合併の教導職道場「大教院」の大教正になった。1875年、岩倉使節団の一員として島地・赤松をヨーロッパに派遣し、宗門の近代化を行う。島地の提案で大教院から真宗を分離した。1876年、別荘「三夜荘」(伏見区)を建築している。1881年、日本初の選挙制による宗門運営議会制度「集会(しゅうえ、宗会)」を開設した。53歳。 宗門財政改革を進め、本願寺護持財団などを設立して財政改革を行う。宗制寺法を制定した。学林(後の龍谷大学)改革する。北海道・沖縄・アジア・欧米への布教活動、軍隊慰問・軍隊布教、刑務教誨(きょうかい)、救恤(きゅうじゅつ)運動なども進めた。北畠道龍(きたばたけ-どうりゅう)を用いた急進的な宗門改革運動は挫折し、本願寺事務所の築地本願寺御坊への移転計画も中止になる。 ◆木戸 孝允 江戸時代後期-近代の政治家・木戸 孝允(きど-たかよし/こういん、1833-1877)。男性。本姓は和田、通称は桂小五郎(かつら-こごろう)、貫治、準一郎、号は松菊(しょうぎく)、木圭、竿鈴(干令)、変名は新堀松輔、あだ名は逃げの小五郎など。萩(山口県)の生まれ。父・長州萩藩医・和田昌景の次男。1840年、桂九郎兵衛(孝古)の養子になる。1849年、吉田松陰の門下になった。1852年、江戸に出て剣術・斎藤弥九郎の練兵館(神道無念流)に入り塾頭になる。後、江川太郎左衛門から洋式砲術を学ぶ。蘭学、造船術も学ぶ。水戸、越前、薩摩などの尊攘派と交わった。1860年、井伊大老の暗殺直後に、長州藩の軍艦・丙辰丸船上で水戸藩士・西丸帯刀らと「丙辰丸盟約」を結び、尊王攘夷に加わる。1862年、藩命により京都・長州藩邸へ入り情報収集を行う。1863年、8月18日の政変後に京都に潜伏した。1864年、6月、新撰組による池田屋襲撃では難を逃れた。7月、蛤御門(禁門の変)を防ぐことができず、但馬・出石に潜伏する。1865年、一旦、長州に帰藩した。1866年、長州藩代表として、京都・薩摩藩邸で坂本龍馬の立会により薩摩藩・西郷隆盛らと「薩長同盟」を結ぶ。1867年、長州藩を訪ねた大久保利通、西郷らと討幕挙兵を協議した。 1868年、新政府の太政官に出仕し、参与になる。由利公正、福岡孝弟らと「五箇条の御誓文」の起草に関与した。1869年、版籍奉還建白の実現に関わる。1870年、新政府の参議になる。1871年、西郷とともに廃藩置県の断行に関与した。開明急進派を主導し、漸進派の大久保と対立する。米欧遣外使節団(特命全権大使・岩倉具視)の全権副使として大久保、伊藤博文らと米欧視察する。木戸は諸国の憲法・法制を担当した。1873年、帰国後、憲法制定を建言した。西郷、板垣退助らの征韓論に対し、内治派(大久保、岩倉、木戸)らは、国力が充実していないとして反対し、西郷を下野させた。木戸は大久保の独裁政権成立後は大久保を批判した。1874年、富国強兵政策の台湾出兵(征台の役)の、征台論に反対し参議を辞する。1875年、一時、大久保らの政府主流派に妥協し政府に復帰する。第1回地方官会議(大阪会議)の議長になる。再び、大久保主導への不満から、1876年、辞職した。1877年、西南戦争の最中に京都で病没する。44歳。 「維新三功臣(ほかに西郷隆盛、大久保利通)」の一人。勝海舟、坂本龍馬、横井小楠ら開明派とも親交があった。 墓は霊山護国神社内墓地(東山区)にある。 ◆大谷 光瑞 近代の浄土真宗の僧・大谷 光瑞(おおたに-こうずい、1876-1948)。男性。法号は鏡如。父・21世光尊の長男。1898年、第123代・大正天皇皇后・九条節子の姉・籌子(かずこ)と結婚した。1902年、欧州滞在し、西域探検を企画する。ロシア、カシュガル、ヤールカンド、インドに渡り、仏蹟の発掘調査に当たる。中央アジア、シルクロードの探検調査活動(大谷探検隊)は第1次(1902-1904)、第2次(1908-1909)、第3次(1910-1914)と続けた。1903年、ビハール州ラージギル郊外で釈迦ゆかりの霊鷲山を発見する。1903年、継職し、22世門主になる。1904年-1905年、日露戦争に従軍布教使を派遣した。海外伝道も進めた。1908年、神戸六甲山麓に伊東忠太の設計による「二楽荘」を建て、探検収集品の公開展示・整理を行う。学校(後の甲南大学理学部)、園芸試験場、測候所、印刷所などを設置した。1913年、孫文の中華民国政府最高顧問に就任する。1914年、法主を辞任、大連に隠退した。1919年、光寿会を設立し仏典原典の翻訳する。1921年、上海に策進書院を開校した。大アジア主義を唱え、1940年、太平洋戦争中に近衞内閣で内閣参議、小磯内閣顧問を務めた。1945年、ソ連軍に抑留され、1947年、帰国する。1945年、別府で没した。73歳。 ◆九条 武子 近代の歌人・九条 武子(くじょう-たけこ、1887-1928)。女性。京都の生まれ。父・西本願寺21世法主・明如(大谷光尊)、母・藤子の次女。1909年、男爵・九条良致(くじょう-よしむね)と結婚し、渡欧、ロンドンで慈善病院などを視察し、1910年、単身帰国した。大谷籌子(かずこ)裏方(兄・光瑞の妻)を助け仏教婦人会を創設する。1911年、本部長に就任した。1920年、仏教主義に基づく京都女子高専(現・京都女子大学)を創設した。1923年、関東大震災で自ら被災、全壊した築地本願寺の再建、震災負傷者、孤児の救援活動、託児所、臨時診療所、少女を収容する平和村などを創設した。1925年、あそか病院の基礎を築く。42歳。 大正三美人(ほかに柳原白蓮、江木欣々)の一人。幼くして和歌に親しみ、佐佐木信綱に学ぶ。絵は上村松園に学ぶ。『金鈴』『薫染』などの歌集がある。「三夜荘」に過ごした。 ◆税所敦子 近代の女官・歌人・税所敦子(さいしょ-あつこ、1825-1900)。女性。京都の宮家付き武士(宮侍)・林氏の家に生まれる。千種有功(ちぐさ-ありこと)の侍女になり歌を学び、桂園派と交わる。20歳で京都・薩摩藩邸の藩士・税所篤之(あつゆき)の後妻になる。28歳の時、夫は病没し、夫の郷里・鹿児島に赴く。10年間、薩摩藩主・島津久光の養女・香蘭院に仕える。後10年間、香蘭院が近衛忠房に嫁ぐのに従い、老女として近衛家に移る。1875年、歌人・高崎正風の推挙により宮中に入り、第112代・明治天皇の右筆、権掌侍として貞明皇后・昭憲皇太后に仕えた。女官に歌文を教えた。天皇皇后の信篤く、内卿・伊藤博文も賞賛した。76歳。 堂上派歌人であり、「明治の紫式部」と称えられた。家集に『御垣の下草』、随想『心づくし』。昭憲皇太后行幸に侍して「三夜荘」を訪れ『三夜荘記』を著す。 ◆ヘディン 近現代のスウェーデンの地理学者・探検家・ヘディン(Sven Anders Hedin,1865-1952)。男性。ストックホルムの生まれ。ヘウプサラ大学卒業後、ベルリン大学のリヒトホーフェンに学び、ドイツのハレにも学んだ。1885年-1886年、イラン・イラクを踏査した。1890年、オスカール2世がペルシアに派遣した使節に随行し、トルキスタン、 1891年、カシュガルを旅行した。 1893年-1898年、ウラル付近のオーレンブルク、パミールの高峰ムズターグ・アタを試登し、チベット高原、北京などアジア大陸を横断した。1896年、ダンダン・ウィリックの廃墟調査、1899年-1902年、タリム盆地、インダス川、ブラマプトラ川の水源を探検した。1900年・1901年、古代都市の楼蘭(ろうらん)遺跡の発見・発掘を行い、多数の古文書を発見した。1906年-1908年、チベット高原の探検を行う。1927年-1935年、スウェーデン・ドイツ・中国の学者と共同で、タクラマカン・ゴビ両砂漠を中心とした地域の地理・考古・民族・生物・人類などについて探検調査を行なった。(西北科学考査団)。87歳。 ヒマラヤ山脈の北方のトランス・ヒマラヤ山脈、インダス川河源の発見、ロブ・ノールが時代によって位置を異にする周期的移動を明らかにする。報告書は55冊に上る。 ◆三夜荘の歴史 近代、1876年に、西本願寺の大谷光尊(1850-1903)は、「三夜荘」旧館を建立した。子・大谷光瑞(1876-1948)、九条武子(1887-1928)らも住した。光瑞の時には、庭園に全国の桜数千本が植えられ、桜の名所になったという。 最後の15代将軍・徳川慶喜(1837-1913)、政治家・伊藤博文(1841-1909)、軍人・政治家・山県有朋(1838-1922)、公卿・政治家・西園寺公望(1849-1940)らも滞在し、宗教・政治について語り合ったという。昭憲皇太后(1849-1914)が御啓した。この時、女官・税所敦子(1825-1900)が侍し、後に『三夜荘記』を著した。スウェーデンの地理学者・探検家・ヘディン(1865-1952)も滞在している。学生に仏教・海外情勢を教える研究施設としても活用された。 1920年に、茶室「杏梁庵(きょうりょう-あん)」が建てられている。昭和期(1926-1989)初期に、茶室は明覺寺(下京区)に移され、現存している。 太平洋戦争(1941-1945)の戦時下で、社交・大規模研究も自粛になる。旧館は終戦までに撤去され、邸内の桜の木も切り倒された。 戦後に、新館は門主関係者らが暮らしていた。現代、1985年頃より新館は空き家になり、西本願寺が管理していた。2015年2月に、建物は老朽化により屋根・壁の一部が崩落した。補修・保存にも多額の費用が掛かるとして建物の除却処分が決定した。2016年に解体された。陶磁器・建具書類などは所蔵品は寺に移された。 ◆建築 ◈「三夜荘」旧館は、近代、1876年に大谷光尊が建てた。また、1868年に、信徒の寄進により建てられたともいう。 7部屋と茶室があり、来賓の接待に使われていた。木造平屋。 ◈「三夜荘」新館は、近代、1900年に建てられている。4部屋あった。床下の鉄管に蒸気を通す床暖房の設備があった。当時では珍しかった。木造平屋、360㎡。 ◈茶室「杏梁庵(きょうりょう-あん)」(国・登録有形文化財)は、近代、1920年に建てられた。昭和期(1926-1989)初期に明覺寺(下京区)に移されている。現存している。 ◆三夜荘の名 三夜荘(さんや-そう)の名について、いくつかの伝承がある。 ◈この地は、豊臣秀吉(1536-1598)が建てた伏見城の月見台跡とされる。 「三夜荘」の名があり、秀吉が「一輪は月、一輪は水、一輪は林中にあり。一夜にして三夜の勝を兼ぬ」と賞賛し、3夜観月を楽しめるとしたことに因むという。 ◈同様に「山の月、水の月、杯中の月」と、一夜に3つの月を愛でたことにより名付けられたともいう。 ◈木戸孝允(1833-1877)が、「天の川と淀川(宇治川)に映る月を一度に眺めることができる」として、三夜荘と名付けたともいう。 ◆ツバキ ツバキの品種「三夜荘(さんや-そう)」は、一重で白地紅吹掛小絞になる。 別荘「三夜荘」に原木があり、現代、1980年に発表された。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都大事典』、『史跡探訪 京の七口』、「讀賣新聞夕刊 2004年2月9日付」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|