|

|

|

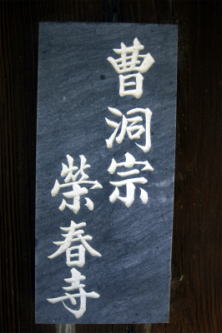

| 栄春寺 (京都市伏見区) Eishun-ji Temple |

|

| 栄春寺 | 栄春寺 |

|

|

「長沼澹斎先生墓」の石標   総門    本堂  観音堂  伏見城総構え(土塁)遺構の石垣、竹林  伏見城総構え(土塁)遺構、現在は石垣が積まれている。  長沼宗敬の墓  大学頭・林衡の撰文による「長沼処士碑」石碑  |

国道24号線沿いの高架下に栄春寺(えいしゅん-じ)が建つ。指心庵(ししん-あん)とも呼ばれ、同名の茶室がある。山号は泰澄山という。 曹洞宗、本尊は釈迦如来。 道元禅師三十二禅刹の一つに数えられる。 ◆歴史年表 室町時代、1568年/1569年、本寺4世の伝養が開創したという。伏見で最初の曹洞宗寺院になり、越後国・耕文寺に属した。かつては、山崎町(伏見区)にあり、面積622坪を有したという。 安土・桃山時代、1596年、慶長の大地震により被災する。 1597年、徳川家康の家臣・酒井重勝が亡き妻の菩提を弔い、堂宇の造営を行い開基になる。 ◆伝養 室町時代の曹洞宗の僧・伝養(?-? )。詳細不明。第106代・正親町天皇の信任篤い名僧だったという。栄春寺の開祖になる。 ◆鳥居 忠政 室町時代後期-江戸時代前期の武将・大名・鳥居 忠政(とりい-ただまさ、1566-1628)。男性。三河国(愛知県)の生まれ。父・鳥居元忠、母・形原松平家広の娘(徳川秀忠の又従兄弟)の次男。1584年、徳川家康に従い、小牧・長久手の戦いに参加した。1586年、家康に従い上洛し、従五位下左京亮に叙される。1600年、父・元忠が伏見城攻防戦で討死し、長兄は亡く、家督を継ぎ父の遺領・下総矢作藩主になる。1600年、関ヶ原の戦いで江戸城留守居役になり、戦後、父の戦功により陸奥磐城平に領地を得る。1615年-1616年、大坂の陣で江戸城留守居役になった。1622年、最上氏の改易により出羽山形で加増移封、徳川氏の譜代大名になり、山形で没した。63歳。 墓は江戸・江岸寺にある。 ◆長沼 宗敬 江戸時代中期の兵学者・長沼 宗敬(ながぬま-むねよし、1635-1690)。男性。初名は広敬、通称は伝十郎、三左衛門、外記(げき)、号は澹斎(たんさい)。父・松本藩藩士。松本藩主・松平直政の転封により松江、明石に移る。1652年、美濃加納藩に仕えた。甲州流など諸流、中国明代の兵学書に学ぶ。1666年頃、江戸に出て『兵要録』を著した。長沼流兵学を確立し、佐枝尹重(1654-1742)、宮川忍斎(1647-1717)ら多くの門弟を育てた。長沼流兵学の流祖。56歳。 墓は栄春寺(伏見区)にある。 ◆林衡 江戸時代後期の儒学者・林衡(はやし-たいら、1768-1841)。男性。字は徳詮、号は蕉隠、幼名は熊蔵、述斎(じゅっさい)。父・美濃国(岐阜県)岩村藩主・松平乗薀(のりもり)の第3子。儒者・渋井太室に師事した。1793年、林信敬の死後、林家を継承した。林羅山から8代目の祭酒・大学頭になる。老中・松平定信とともに学政改革を行う。昌平坂の別邸を孔子廟とともに幕府の学問所(昌平坂学問所)とした。儒官・属吏の任命など制度を整備した。幕府編纂書『寛政重修諸家譜』『徳川実紀』など。73歳。 ◆大橋 元育 江戸時代後期の蘭方医・大橋 元育(おおはし-げんいく、1790-1854)。男性。政徳。美濃国(岐阜県)の生まれ。蘭方医・小森義啓の甥。義啓に医を学ぶ。1808年、蘭学者・海上随鴎(稲村三伯)に入門、義啓の伏見宅を譲り受け医業を開いた。義啓主宰により解剖執刀した。64歳。 墓は栄春寺(伏見区)にある。 ◆小森 義啓 江戸時代後期の蘭方医・小森 義啓(1782-1843)。男性。桃塢(とうう)。美濃国(岐阜県)の生まれ。父・大橋政右衛門、1626年、美濃出身の伏見の医者・小森義晴の養子、1630年、京都の蘭学者・江馬蘭斎に入門。1806年、蘭学者・海上随鴎(稲村三伯)に学ぶ。1812年、死体解剖を行う。1817年、ブカンの原著を訳し、『蘭法枢機』全5巻として刊行。1820年、典薬寮医師・従六位下肥後守に任じられる。1821年、死体解剖を行う。1826年、江戸参府途上のシーボルトと交遊し、1828年、継殿助に叙任。没後、従五位下信濃守を贈られた。名医と謳われ、「天保医鑑」に西洋解剖医と記されている。著『病因精義』など。 61歳。 ◆仏像・木像 ◈本堂に、奈良時代-平安時代前期の最澄(767-822)作と伝えられる本尊の「釈迦如来坐像」を安置する。徳川家康家臣・酒井重勝が寄進したものともいう。 ◈播州赤穂藩浅野家3代藩主・浅野内匠頭(1667-1701)、赤穂浅野家筆頭家老・大石内蔵助(1659-1703)、志士も祀る。 ◈観音堂に、西国三十三所観音、聖観音を安置する。 ◆建築 ◈「本堂」は、江戸時代後期、1839年に改築された。 ◈「観音堂」は、江戸時代後期、1814年に建立された。天井には伏見城遺構の血天井が張られているという。 ◆伏見城遺構 伏見城遺構として総門、観音堂がある。 観音堂内に、伏見城の血天井が張られているという。 ◈安土・桃山時代、1600年、伏見城の戦いは関ヶ原本戦の前哨戦になった。攻城軍の総大将・宇喜多秀家、副将・小早川秀秋は、4万の大軍で攻めた。城を守った総大将・鳥居元忠らは、わずか1800人の兵だったという。討死しなかった鳥居ら380人は自刃して果てた。その際の血の海になった床が、その後、各所の寺の天井板に使われたという。 ◈境内北の墓地に伏見城総(惣)構え(土塁)遺構がある。唯一の伏見城現存の遺構とされている。伏見城城下外周の一部は、防御と政治機能のため、土塁と堀(濠)、さらに石垣などで囲まれていた。これらは、後の城下町形成の原型になった。東西75m、南北50m、幅20m、高さ6m。 ◆墓 ◈長沼宗敬の墓がある。 その傍に江戸時代、会津藩主が建立した「長沼処士碑」(1806)の石碑が立つ。大学頭・林衡の撰文による。 ◈蘭方医・大橋元育の墓がある。 ◆文化財 本堂に絵天井と内陣に龍図が描かれている。 ◆竹 豊臣秀吉の命により植えたという孟宗竹がみられる。 ◆茶室 茶室「指心庵(ししんあん)」がある。 ◆桜 紅枝垂桜が植えられている。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京の城 洛中洛外の城郭』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』、『京都大事典』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|