|

|

|

| 御香宮神社 (京都市伏見区) Gokogu-jinja Shrine |

|

| 御香宮神社 | 御香宮神社 |

|

|

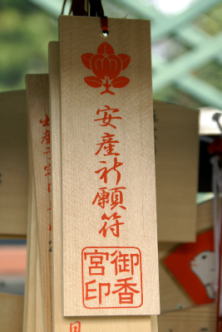

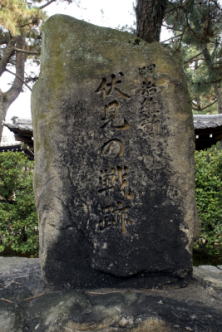

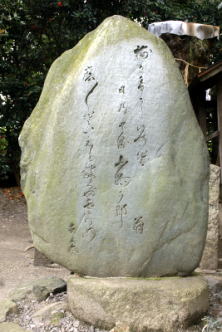

大鳥居、大手筋通、この付近はかつて宮前町といい、境内に含まれていた。   表門(重文)          拝殿  拝殿  蟇股   本殿  本殿  本殿   ウメ      サクラ     能舞台  祓所  絵馬舎  迎賓館  参集所  小堀遠州由来の石庭  大杉大明神    桃山天満宮   桃山天満宮  桃山天満宮、右より、厳島社、紅梅殿、白太夫社、老松社  桃山天満宮  右より、八幡、八坂、蛭子社、住吉大明神   豊国社  伊勢  右より、春日大明神、天満大神、新宮、熊野社、那智、金札宮  東照宮  松尾社    弁財天  常盤井  菊姫   名水「御香水」    「伏見義民の顕彰碑」、下の台石は御香宮廃寺心礎を転用したともみられている。    伏見城の城石の残石。  「伏見の戦」碑  大手筋の木島鳥居旧基礎石  去来碑「梅の香にのっと日の出る山路かな」  竹田街道の車石  白菊石 |

伏見の御香宮神社(ごこうぐう-じんじゃ/ごこうのみや-じんじゃ)は、境内に香ばしい清泉(香水)が湧いたことから「御香宮」と名付けられたという。地元では「ごこうぐうさん」「ごこんさん」とも呼ばれている。 本殿の主祭神は、応神天皇の母・神功皇后(じんぐうこうごう)、第14代・仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)、第15代・応神天皇(おうじんてんのう)、東ノ間に滝祭神(たきまつり)、宇部大神(武内宿禰[たけのうちのすくね] )、河上大神(神功皇后妹・豊玉姫命[とよたまひめのみこと] )、西ノ間に若宮(菟道稚郎子[うじのわきいらつこ] )、高良大神(高良玉垂命[こうらたまたれのみこと] )、白菊大神(地主神)の9神をを祀る。 伏見九郷の総鎮守府。旧府社。式内社・御諸(みもろ)神社ともいう。 神仏霊場会第82番、京都第2番。京都十六社朱印めぐりの一つ。伏見五利益めぐりの一つ。伏見五利益(五福)めぐりの一つ。 戦前までは武神として崇敬された。「日本第一安産守護之大神」として、安産、子授けの信仰篤い。子育て、諸病(病気)平癒、開運厄除、家内安全の信仰がある。御朱印(本社、摂社・桃山天満宮)が授けられる。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 飛鳥時代後期-平安時代、御香宮廃寺の遺構を示す瓦などが境内から出土している。 平安時代、823年、当初は、「御諸(みもろ)神社」と呼ばれていたという。筑前香椎宮より、豊前・宇佐八幡宮、山城御諸神社(当社)に神功皇后(香椎明神)を勧請したともいう。(『香椎宮編年記』) 862年、旧9月/863年、境内の椎の木の根元より清泉が湧く。病人が飲むと病が治った。このため社殿を建てて祀ったという。香ばしい水が涌き出たとされる。第56代・清和天皇は「御香宮」と名づけ、勅令により社殿を修復させたという。地名も石井(いわい)村(紀伊郡)と呼ばれたという。(社伝、『京都府伏見誌』) 中世(鎌倉時代-室町時代)、社地は長講堂領にあり、伏見宮家の庇護を受けた。中世以降、伏見九郷の鎮守社になる。有事の際には境内が集合場所になり、神事の際には猿楽、風流、相撲などが奉納された。社前で罪人の糾明(きゅうめい)も行われていた。 鎌倉時代、第91代・後宇多天皇(在位:1274-1287)は、元の来襲に際して供物を奉納する。 1266年、伏見稲荷神社に合祀したともいう。 南北朝時代、伏見宮貞房親王(1372-1456)は、産土神として崇敬し、猿楽、相撲の観覧に訪れた。 室町時代、伏見荘九郷の産土神として崇敬を集める。伏見の鎮守になり、境内では猿楽、散楽、風流、相撲などが催されていた。 1416年、神事猿楽が行われている。(『看聞日記』) 1417年、神前で、罪人を裁く糺明も行われた。(『看聞日記』) 1421年、飢饉により神事猿楽は中止になる。社司・慶俊が疫病に罹患したため催されることになった。 1424年、神事猿楽では、矢田猿楽が「公家人疲労の事」中で公家衆を揶揄したため、貞成親王は怒り楽頭職は罷免される。 1433年、神前で、罪人を裁く糺明も行われていた。(『看聞日記』) 1434年、山門による御輿入洛の報により、幕府が伏見、醍醐に出動命令を出し、当社に住民が参集する。(『看聞日記』) 応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失した。 安土・桃山時代、1590年、豊臣秀吉は小田原北条氏を破り天下統一する。願文、太刀を奉納し、鬼門除けの神として伏見城内に勧請したともいう。 1592年/1591年、秀吉は朝鮮出兵を前に願文、太刀(備前長光[びぜんのおさみつ] )を奉納し戦勝祈願する。以後、当社は武神としても崇敬された。 1594年/天正年間(1573-1592)/1592年/文禄年間(1592-1596)、秀吉は伏見築城に際し、城の艮(うしとら、東北)に当る大亀谷(古御香、ふるごこう)に移転させた。香椎宮を勧請している。鬼門守護神として300石を献納する。(『雍州府志』『五畿内志』) 江戸時代、1605年/1603年、江戸幕府を開いた徳川家康は大亀谷より現在地に再び戻し、本殿を造営し直した。(『京都府伏見町誌』)。家康が伏見滞在中に、御三家の藩祖になる家康の9男・義直(尾張)、10男・頼宣(紀伊)、11男・頼房(水戸)と秀忠の長女・千姫が誕生した。社領300石も献じ、以後、徳川家の産土神になる。 1622年、表門は水戸藩祖・徳川頼房の寄進による。 1625年、拝殿は紀伊藩祖・徳川頼宣の寄進による。 正保年間(1644-1647)、ほぼ現在の社殿が整えられた。 1662年、寛文の地震で石鳥居が砕け、石燈籠はすべて倒れた。(『淡海集』) 1792年、旧7月、薬草類を作る者、自然物を掘り出した者が社・門前にあれば、御香宮に届けるよう通達される。(「御香宮三木家文書」) 1830年、旧7月、文政の地震で大きな揺れがあった。 1854年、伊賀上野地震で、石燈籠31基が倒れた。拝殿西の間が南に歪み、西壁、瓦が落ちた。(『社用雑記』など) 1866年、第121代・孝明天皇が大和錦菊重御衾を寄進する。 1868年、旧1月、鳥羽・伏見の戦いの際に、境内は薩摩藩(新政府軍)800人の駐屯地になる。境内に大砲4門が置かれた。幕軍は南の伏見奉行所に陣を敷く。戦乱による社殿焼失は幸いに免れる。 近代、1933年-1934年頃、境内より古瓦(後に御香宮廃寺と命名)が発見される。 現代、1957年、伏見奉行所跡の宅地化に伴い、庭石が境内に移され中根金作により庭園が作庭される。 1982年、御香水が復元された。 1985年、御香水は環境庁の「名水百選」に認定される。 1990年、本殿の修復が始まる。 1994年、本殿の修復が終わる。 2018年、大坂北部地震で石燈籠の宝珠落ちる。 ◆神功 皇后 古代の第14代・仲哀天皇皇后・神功 皇后(じんぐう-こうごう、?-? )。女性。名は気長足姫尊(おきながたらしひめのみこと、息長帯比売命)。父・第9代・開化天皇の曾孫・気長宿禰(おきながのすくね)王、母・新羅より但馬に渡来したアマノヒホコ玄孫・タカヌカヒメ。第14代・仲哀天皇の皇后になる。199年、天皇の熊襲(くまそ)征討に従い、筑紫(つくし)に赴く。天皇が急死したため、200年、自ら兵を率いて新羅、百済、高句麗を服させた。皇后は臨月にもかかわらず鎮懐石により産気を鎮め、帰国後、200年、第15代・応神天皇を出産する。反逆を鎮め、大和で皇太子を後見、国政にも関与した。69年間執り、100歳で没したという。 皇后親子は母子神信仰につながり、八幡宮の祭神として祀られる。当社が安産祈願の信仰を集めるのも、妊娠した皇后が出産を遅らせ、無事に応神天皇を産んだことに起因する。以来、安産の神として崇敬された。後に、豊臣秀吉は朝鮮出兵に際し、皇后にあやかり、願文に太刀を添えて当社に奉納した。 ◆社号 「御香宮」の社号の由来については諸説ある。平安時代前期、862年に境内より清泉が涌いた。水には香りがあり、「香水(こうずい)」と呼ばれる。水を飲むと病は治り、願い事がかなったという。第56代・清和天皇は社殿修復の勅を出し、以来、「御香宮」と称されたという。 また、御香宮神社は、『延喜式』神名帳の御諸(みもろ)神社ともされる。「御諸」とは、神の籠る「御森(みもり)」、「御室(みむろ)」の転訛という。神が鎮座する森の意味であり、神が降臨した森が神格化された。 平安時代前期、823年、筑前国糟屋郡香椎(かしい)の明神(神功皇后の廟)を山城国の御諸神社にも勧請したという。(『香椎宮編年記』)。その後、当初は「御香椎の宮(香椎宮)」と呼ばれ、後に「椎」を略して「御香宮」になったともいう。 ◆境内末社 大神宮、春日社、桃山天満宮、新宮、本宮、那智、金札、東照宮、住吉社、八坂社、恵比須社、厳島、若宮八幡社、弁財天、近代以降に祀られた松尾社、近代、1895年に祀られた豊国社など16社がある。 ◆桃山天満宮 境内の桃山天満宮は、祭神に菅原道真を祀る。旧村社になる。かつて御香宮神社の東方、木幡山の中腹、月見の丘にあった。 南北朝時代、崇光上皇(北朝第3代)は、伏見殿より月見の丘の北にあった別御殿に移る。明徳年間(1390-1393)、上皇の護持僧・幽林の弟子・月渓に霊夢があり、北野天神が現れた。兄弟弟子・忠庵は幽林に「渡唐天神」を贈る。夢の話と贈られた画像が重なったため、幽林は絵をご神体として御殿の鎮守社として祀った。 室町時代前期、1398年に上皇は別御殿で亡くなる。御殿は寺に改められ、上皇(光)が、蔵(かく)れるとして蔵光庵(ぞうこうあん)と名付けられた。山号は竜幡山(りゅうばんざん)といった。大光明寺の塔頭になる。天満宮は寺の鎮守社として祀られた。 安土・桃山時代、伏見城の築城にともない、寺は臨川寺(右京区)の東に移された。天満宮はそのまま現地に残る。この地は、新たに前田利家の邸宅に割り当てられ、前田氏は天満宮を崇拝した。江戸時代前期、1623年、伏見廃城後は前田家は取り払われる。社殿は残され、「山の天神」と呼ばれる。その後、荒廃した。 江戸時代後期、1841年、観音寺住職・教覚、篤実家・本谷市造らが再建の寄進を募る。大工・阪田岩次郎の手により、20年以上の歳月をかけて観音寺南に新たな社殿が建てられた。 現代、1969年、周辺の開発に伴い、御香宮神社境内に遷宮された。 ◆建築 表門、拝殿、本殿、絵馬舎、能舞台、参集所、迎賓館、儀式殿、社務所などが建つ。 ◈「表門」(重文)は、江戸時代前期、1622年に水戸徳川家、水戸黄門の父・徳川頼房(1603-1661)が寄進した伏見城大手門を移築したという。城郭形式であり、城門の重厚な造りで、4本柱に長大な冠木(かぶき)を載せ、腕木で支える。 正面に中国二十四考を彫る4つの蟇股がある。向かって右より、「楊香(ようこう)」は、娘・楊香が、危険を顧みず猛虎より父を救った。「敦巨(かっきょ)」は、敦巨が母への孝行のめために子を殺して埋めようとした。黄金の釜が出土したため、子を殺めず母に孝養を尽した。「唐夫人(とうふじん)」は、唐夫人の曽祖母には歯が無く、自らの乳を飲ませて天寿を全うさせた。「孟宗(もうそう)」は、寒中に病弱の母が筍を食べたいという。孟子はやむなく雪の中に探しに出ると、孝養に感じた筍が出てきたという。これらの故事に因んで彫られている。 両妻に板蟇股、薬医門。三間一戸、切妻造、本瓦葺、棟の両側に鯱を載せる。屋根瓦に三つ葉葵紋がある。 ◈「本殿」(重文)は、江戸時代前期、1605年、徳川家康の命により、京都所司代・板倉勝重が普請奉行になり建立した。江戸時代以来、社殿修復に際しては伏見奉行に出願し、紀伊、尾張、水戸の徳川三家の寄進などを充てた。 正面の木鼻、蟇股、向拝手挟に彫刻を施し、極彩色で飾る。背面の板面の板壁に5間全体にわたり柳と梅の絵を描く。妻の板壁に鳥獣(麒麟、鶏)が極彩色で描かれる。現代、1994年に修復された。正面に3間の向拝、前室付、大型の5間社流造、檜皮葺。 ◈「拝殿」(京都府指定文化財)は、江戸時代前期、1625年に紀州徳川家初代・徳川頼宣(よりのぶ、1602-1671)の寄進による。伏見城の車寄(くるまよせ)だったという。古御香宮の権現造の拝殿部分を切り離して移築したともいう。1997年に半解体修理が施され極彩色が復元された。 正面中央1間に通路がある割拝殿になる。正面軒唐破風下に彫刻が施され、五三桐(太閤桐)の蟇股、大瓶束の右は「鯉の瀧のぼり」、左は琴高仙人が鯉に跨り瀧を昇る。母子猿がおり、母猿は栗の木にぶら下がり、実を子猿に渡そうとしている。中央1間を開いた割拝殿、両脇は漆塗りの蔀戸。7間3間、入母屋造、正面軒唐破風、本瓦葺。 ◈「能楽堂」は、近代、明治期(1868-1912)に建てられた。 ◆文化財 ◈「金熨斗付糸巻太刀(きんのしづき いとまきたち)」(重文)がある。安土・桃山時代、豊臣秀吉寄進の備前長光作になる。秀吉は願文に添えて奉納した。慶長太刀の代表作であり、中車は二尺三寸(69.7cm)。金具は赤銅寸付といわれ、金の延板を印籠巻にする。近代、1924年より刀身は東京国立博物館委託。 ◈「千姫神輿」は、徳川家康の孫娘・千姫(1597-1666)奉納の御輿になる。千姫の初延祝いに奉納されたという。かつて「千姫神輿」1基で巡幸した。日本一重い神輿(600貫、2300㎏)とされた。神輿祭の期間に特別公開されている。現在の神幸祭の神輿渡御は3基で行われている。 ◈「大工道具一式60点」は、江戸時代後期、1841年の社殿造営後に工事に関わった阪田岩次郎が当社に奉納した。桃山天満宮に伝わる。 ◈「渡唐天神図」は、室町時代作、桃山天満宮に伝わる。 ◈「戊辰東軍戦死者霊名簿」(1897)には、江戸時代末、1868年鳥羽・伏見の戦いの旧幕府軍戦死者名が記されている。冒頭に榎本武揚による祭文がある。戦死者は283人、幕府、会津、桑名、遊撃隊、見廻組、新撰組の戦死者は井上源三郎以下24人になる。 ◈絵馬堂には、百数十の絵馬がある。江戸時代前期-中期、元禄年間(1688-1704)、江戸時代中期、享保年間(1716-1736)のものになる。 「算額(算題額)」がある。数学の問題、解法を描いている。和算大家・西岡天極斎の、江戸時代後期、1863年の奉納による。92×183cm 。 「社頭申曳き図(絵馬)」は、江戸時代前期、1646年に願主・後藤庄兵衛の奉納による。左甚五郎作ともいわれた。 「将士凱旋図」は、江戸時代前期、1655年に奉納された。文禄の役の様を描いている。 ◈社務所に伏見城跡の出土遺物が保管されている。 ◈慶長小判を造るために使った「坩堝(るつぼ)」といわれる「壺」(25㎝)がある。 ◆庭園 ◈社務所内に「枯山水式庭園」がある。伏見奉行・小堀遠州(1579-1647)由来の石庭になる。当初、小堀遠州が奉行所内(富田信濃守屋敷跡、現在の桃陵団地付近)に作庭した庭園という。江戸時代前期、1634年、上洛した3代将軍・家光を庭に迎えた。家光は感心し、褒美として5000石を加増し遠州は大名に列した。 庭園は、近代に入り、親兵隊、陸軍工兵隊、第二次世界大戦後は米軍キャンプ場と姿を変え、破却される。現代、1957年、市営住宅地建設に伴い、庭石が当社の現在地に移される。 1957年に造園家・作庭家・中根金作(1917-1995)は、これらの庭石を用いて社務所横に新たに作庭した。小堀遠州の手法を取り入れた枯山水式庭園になる。方形の地割に白砂が敷かれ、背後に大小の石組、刈込を配した。庭中央に据えられた手水鉢(水船)に、室町時代、「文明九年(1477年)」の銘が入る。在銘の物として貴重とされている。江戸時代末、1868年の鳥羽・伏見の戦いにより焼けたという石も用いられている。 ◈「迎賓館庭園」は、近現代、昭和期(1926-1989)に作庭された。伏見城の残石により造られた手水鉢、その傍に織部燈籠を添えている。枯川が流れ、滝組、石橋、石組などにも伏見城の石を多く用いている。五葉松、椿などの植栽がある。 ◆御香宮廃寺 「御香宮廃寺」の詳細は分かっていない。白鳳時代(7世紀後半-8世紀初)に古代寺院、御香宮寺が境内に建立されていたとみられている。 この地は、近代以降も紀伊郡に属し、「紀伊寺」が建立されていたともいう。紀伊寺は、第54代・仁明天皇初七日に遺使された7か寺のひとつになる。(『日本文徳天皇実録』)。7世紀に秦河勝の弟の和賀が建立した「隆城寺」は、紀伊寺とも呼ばれていたという。9世紀には広隆寺と関係があり、別当道昌の名が登場する。(『日本三代実録』『法輪寺縁起』)。また、奈良時代、行基が建立した「布施院」が周辺に存在したともいう。 御香宮廃寺に関連するとみられる柱跡、井戸跡などが発掘されている。現在、「伏見義民の碑」の台石に転用されている石は、当寺の塔の心礎といわれている。上部柱坐から外に引かれた溝は、湿気抜きのためのものとみられる。 ◆御香水 本殿前の「御香水(ごこうすい)」は、平安時代前期、862年に境内より突然に湧き出たという。水には香りがあり、病は治り、願い事もかなったという。 「石井(いわい)の御香水」として古くより親しまれた。石井より湧水があり石井村の地名由来になる。江戸時代前期、徳川家康の9男・義直(1601-1650)、10男・頼宣(1602-1671)、11男・頼房(1603-1661)の産湯として使われたという。 「伏見七名水」(石井、白菊の井戸[板橋小学校内に復活した] 、常盤井、春日井、竹中清水、田中清水、苔清水)の一つに数えられる。 絵馬堂には御香水の霊験説話を画題にした「社頭申曳之図」がある。 近代以降、水が涸れていたのを、現代、1982年に復元した。現在は、地下150mから湧水している。1985年に環境庁の「名水百選」に認定された。中硬水であり、一年を通して水温は一定している。茶道、書道にも用いられる。 ◆常盤井 末社・弁天社の弁天池に架かる石橋は、常盤御前ゆかりの「常盤井(ときわい)」の井筒(4長石)という。伝承が残る。 平安時代後期、1156年の保元の乱で、論功行賞に不満を持った源義朝は、中納言・藤原信頼とともに平清盛に反攻する。清盛は応戦し、信頼は六条河原で斬首され、義朝は逃れた尾張で討たれた。この平治の乱後、清盛は源氏一族の残党狩りを行う。都落ちした常盤御前は、義朝との間に生まれた牛若ら3人の幼子を連れ、大和街道を南下した。大和の叔父を頼ったものの、日暮れになり、大雪に行く手を遮られた。やむなく伏見の叔母のもとへ身を寄せる。だが叔母は災禍を恐れ母子を追い払う。隣家の女(御香宮神官の妻とも)が母子に同情し、家に迎え入れた。常盤御前らは家の井水を使い身を清めたという。これが「常盤井の井筒」という。 近代、1906年、伏見町議会は、旧常盤町の町有財産「常盤井の井筒」を御香宮神社へ寄進することを決議した。その後、現代、1957年、国道24号線工事に伴い、現在は弁天社池の石橋(切石)として転用されている。池付近は、中根金作の作庭による。 ◆伏見義民 境内には、「伏見義民の顕彰碑」(1887)が立てられている。題字は筆・三条実美、碑文は勝海舟が撰した。伏見義民は、「天明伏見義民」、「伏見義民一揆」とも呼ばれた。 江戸時代中期、1779年、3代伏見奉行・小堀政方(こぼり まさみち)が着任する。当初は善政を行ったという。後に愛妾・お芳に溺れ、以来、7年間に賄賂、博打、 遊興により10万両(12万両とも)の御用金で私腹を肥やした。 奉行所が、着船や船客から石銭を取り上げていたことに端を発し、1785年、人足の組頭や 町年寄りが取りやめの沙汰を申し出る。 1785年、旧7月26日、町年寄の文殊九助(刃物鍛治)、丸屋九兵衛(農業)、麹屋伝兵衛(麺製造業)、伏見屋清左衛門(塩屋)、柴屋伊兵衛(薪炭 商)、板屋市右衛門(製材業)、焼塩屋権兵衛(器製造業)ら7人は、江戸幕府・松平伯耆守に直訴した。これらは死を覚悟したものだったという。彼らに関与 した者は200人にものぼる。 願書は却下になり、告発した7人が投獄された。1787年に松平定信が老中になり、町人側の訴えがほぼ認められた。小堀正方は伏見奉行を罷免され、領地没収、大久保加賀守へのお預け、お家断絶となる。7人に対して、田沼意次に代わり老中首座になった松平定信が赦免を申し渡した。だが、時遅く、皆、病死や牢獄死していた。 毎年5月、子孫や関係者のみで、伏見義民祭が執り行われている。 ◆鳥羽・伏見の戦 境内には「伏見・鳥羽の戦の碑」が立つ。現代、1968年、明治百年記念事業として内閣総理大臣・佐藤栄作が揮毫した。 江戸時代末、1868年、境内は薩摩藩の屯所になり、800人が駐屯した。4門の大砲も据えられている。 1867年旧10月の大政奉還後、徳川義慶は、以後も徳川家による政権掌握を目指していた。これに対して、旧12月9日に西郷隆盛、大久保利通、岩倉具視らによる王政復古のクーデタが起こり、慶喜の辞官納地(将軍職辞任、領地返上)という巻き返しが起こる。慶喜はこれに抗して二条城から大坂城に移る。旧12月28日、江戸薩摩藩邸に対する旧幕府軍の焼き討ち後、1868年旧1月2日-3日、旧幕府軍による京都封鎖のための出兵が始まる。大坂城の幕兵、会津、桑名の藩兵は、慶喜を擁して京都へ進軍した。伏見街道、鳥羽街道の2隊が北上進行し薩長軍と戦った。 1867年旧12月7日の明け方、当社表門に「徳川氏陣営」と書かれた木札が掲げられたという。祠官・三木善郷は、すぐに御所に注進したところ、翌日、薩摩藩・吉井孝助により札は外され、薩摩藩の部隊が置かれた。 翌1868年旧1月2日、旧幕府軍は、大坂より京都へ進軍を開始した。旧3日午後、先鋒隊は伏見京橋に至る。鳥羽より砲撃の音が上がり、それを契機として、当社東の大地に砲兵陣地を敷いた大山弥助(大山巌)は、伏見奉行所、本願寺別院に陣取っていた会津藩、新撰組を砲撃した。砲台の置かれた御香宮神社は奉行所より高台にあったため、戦局は有利に働いた。砲弾は奉行所を炎上させ、激しい市街戦になる。幕軍の土方歳三以下新撰組が応戦し、また、幕軍・久保田備中守の傳習隊の反撃により、官軍は墨染まで一時撤退した。 旧3日夜半に官軍の仁和寺宮嘉彰親王・軍事総裁が東寺に本営を置いた。旧4日、仁和寺宮嘉彰親王が、錦の御旗を掲げ陣頭に立ったため、官軍は士気盛り返し、他方幕軍は淀に敗退した。鳥羽でも、官軍が一時苦戦になるものの、その後、幕軍を淀、橋本に追い、大坂まで敗走させた。 鳥羽・伏見の戦いで、新撰組・永倉新八らが幾度か陣地に斬り込んでいる。御香宮神社は戦火を免れた。なお、薩摩藩の大砲は、御香宮東方の竜(龍)雲寺(桃山善光寺)にも置かれた。 御香宮神社境内に「戊辰戦争の碑(明治維新明治戦跡碑)」が立つ。「戊辰戦之役東軍伏見鳥羽淀八幡二於テ戦死及殉難者人名簿」(京都城南会、1897-1926)を所蔵する。戦死者253人が記されている。この中に、浜田藩(松平右近将監)の5人も含まれている。 ◆猿楽・神能 御香宮神能(9月第3土曜日)が催されている。 平安時代の文献には猿楽が記されている。祭礼には、猿楽、相撲、風流なども演じられていた。室町時代には、丹波矢田猿楽(亀岡・鍬山神社を中心とした猿楽座)が楽頭職を務めていた。 ◆伏見城遺構 近くの金森出雲(桃山町)からは城下町屋敷跡とみられる門、階段跡が見つかっている。 ◆不思議 不思議といわれる伝承がある。 「御香水」は詳細別項。/「白菊石」は、当社近く、即成就院の僧にまつわる。白菊を常食にし、仙術を行い、白菊の露で病平癒させた。金札宮(伏見区)にも同様の伝承がある。後に僧は石になったという。詳細別項。/「瓢箪から駒」は、表門左の柱に瓢箪形の窪みがあり、ここより馬が出たという。/「絵馬の絵」は、拝殿に公卿の絵馬が架かっていた。京の旅商人がここで眠り、夢中に公卿が絵から抜け出て現れ、ともに酒宴を開いた。詳細別項。/「氏子はお産が軽い」。/「絵馬堂の猿」は、猿が度々絵馬から抜け出ていたという。猿回しの猿が門前で病になる。当社の香水を飲むと回復した。猿は、喜びのあまりに、得意芸を演じたという。 ◆絵馬の怪 絵馬にまつわる伝承がある。 室町時代後期、文亀年間(1501-1503)、京の商人が山城までの商用の帰りに、日が暮れたことから御香宮神社に泊まることにした。寝入ると、枕元に直衣の公家が立ち、商人に隅に寄るように諭した。やがて、十二単衣の美しい女﨟(じょろう、若い女性)と、若い侍女が現れる。 酒宴になり、皆で盃を傾けた。酔った商人は侍女の手を握り、手荷物の小箱に入った玉を握らせた。女﨟はその様を見て嫉妬し、「あやにくにさめてみなこそ松の風 我がしめゆひし菊のまがきを」と、盃台を侍女の顔に投げつけた。侍女の頬が切れ鮮血が溢れた。 商人はハッとして飛び上がる。夢だった。東の空が白んでくると、目の前に絵馬が掛かっていることに気づく。絵は、褥の上に琴弾く女﨟、直衣の男は座っている。前に胡弓ひく侍女が描かれていた。その顔は大きく傷つけられていた。 ◆車石 境内に、竹田街道の「車石」、「車道」が復元保存されている。 江戸時代、竹田街道(竹田車道、東塩小路村の竹田口、竹田村、伏見間)の伏見区棒鼻(ぼうばな)付近に敷き詰められていた。六甲花崗岩製の車石(輪型石・輪石)になる。車石は、東洞院通七条-伏見に敷かれ、この上を荷物を積んだ牛車が往来した。単線のため、午前中は上り、午後は下りと決められていた。 なお、棒鼻とは本来は棒の端であり、担ぎ棒も意味した。付近は伏見の出入口にあたり、北東角に突き出た地形になる。一帯には車方、道中仕などの運送に関わる業者が住み、江戸時代中期、宝暦年間(1751-1763)には車両175を有していた。 ◆白菊石 境内に「白菊石」が祀られている。金札宮(伏見区)創建にまつわる伝承がある。 奈良時代、750年、長さ二丈(6m)の流れ星が現れる異変が起きたという。当時の第46代・第48代・孝謙天皇も深く憂慮した。伏見久米の里に、白菊を植えて楽しむ翁がいた。所業が奇妙だとして、里人が名を質すと、「吾は、天太玉命(ふとだまのみこと)で、天下の豊秋を喜び、年久しく秋ごとに白菊を賞でて来たり、もし干天(かんてん、日照り)で稲が枯れる時には白菊の露を潅(そそ)がむ」という。 翁は手に持った白菊を打ち振う。忽ち清水が湧き水は尽きない。続けて「人々一度この白菊に霑(うろお)えば、たちどころに福運来て、家運は長く隆盛し、子孫繁栄、災禍から除かれるであろう」という。 里人は驚き、天皇に奏上すると天皇も喜び「金札白菊大明神」の宸翰(しんかん、天皇自筆の文書)を里人に与えた。里人は力を合わせて社殿を造営したという。 また、伏見(俯見、高天原より臥して見た日本とも)に宮居(社殿)建設中、突然金の札が天から降ってきた。札には、「永く伏見に住んで国土を守らん」という誓いが書いてあった。人々が集まると空から声があり、「我こそは天照大神より遣わされた天太玉命なり、我を拝まんとすれば、なお瑞垣(みずがき、玉垣)を作るべし」と聞こえたという。 天太玉命とは、平安遷都後の京の町を祓い清める意味を持った神だったという。 白菊の翁が姿を変えたという白菊石は、かつて金札宮境内にあり、いまは御香宮にある。傍らに江戸時代後期-近代の公家・政治家・東久世通禧(ひがしくぜ-みちとみ、1834-1912)の歌碑「仙人のむかしのあとは白菊の千代のかほりに残りけるかな」の歌碑がある。 ◆木島鳥居旧基礎石 大手筋の木島鳥居旧基礎石は、江戸時代前期、1659年に紀州の徳川頼宣(1602-1671)により奉納された。寛文年間(1661-1672)の大地震により倒壊し、その後、幾度か建て替えられた。 江戸時代中期、1767年に現在のものに建て替えられた。 ◆花木・樹木 参集館の脇にツバキ「おそらく椿」(花期3月下旬-4月初旬)がある。樹齢は400年以上とされる五色散椿になる。豊臣秀吉の伏見城築城の際に、各地より集められた茶花の一つという。小堀遠州は「これほど見事な椿は、おそらくほかにはない」と讃え、この名がついたという。 社務所西、枯山水庭園の一角に、後水尾上皇(第108代)が命名した「ところがらの藤」も移植され、その由来石碑が立つ。 本殿前にソテツ(京都市指定天然記念物)がある。西側の雌株は、幹数10、最大の幹は樹高3.50m、胸高幹周1.375mある。東側の雄株は、最大幹は樹高1.80m、胸高幹周0.82m。四季を通じて繁茂している。 イチョウ、オガタマノキ、カヤ、参道のクロマツ、シダレザクラ、ベニシダレ、インドボダイジュ、オリーブがある。 ◆伏見祭 「神幸祭」(旧暦9月9日の菊の節句)は、「伏見祭」「花笠祭」とも呼ばれ、かつて洛南随一の規模を誇っていた。九郷より各々1基の神輿が出された。千姫寄進という神輿は600貫(2300㎏)あった。渡御、練物、武者行列、曳山と続いた。これに、室町時代以来の、華やかな風流花傘が加わった。神事には猿楽、風流、相撲も催されていた。 現在(10月上旬に9日間)に行われている。3基の神輿が出て、割拝殿東に飾られ、神幸祭で巡幸する。雌雄獅子(伏見奉行・仙石大和守寄進)、猿田彦、神輿、騎乗の宮司、氏子総代、町総代が行列する。独特の囃子言葉がある。風流傘は初日と最終日に加わる。 ◆京都十六社朱印めぐり 「京都十六社朱印めぐり」(1月1日-2月15日)は、現代、1976年に始まり当初は14社だった。古社16社を巡拝し、各社より朱印を授かる。すべての神社を参拝すると一年間のあらゆるご利益が得られるという。専用の朱印帳で期間中に全てのご朱印を受けると干支置物が授けられる。 ◆年間行事 歳旦祭若水神事(御香水初汲み)(1月1日)、京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)、宝船之絵図特別授与(1月1日-2月節分)、七草(種)神事(七草粥接待)(1月7日)、御弓始め神事(悪霊払い、秋祭りの無事を祈願する。左書きで鬼の字を書き、これを大的にして拝殿南に立てる。猿田彦、天鈿女命が的を射る。)(2月中旬卯日)、例大祭(4月17日)、御献茶祭(4月中旬)、伏見義民慰霊祭(5月18日)、茅ノ輪神事(7月31日)、神能奉納(9月第3土曜日)、神幸祭(10月上旬に9日間)、御火焚祭(11月15日)、醸造初神事(12月中卯日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『飛鳥白鳳の甍 京都の古代寺院』、『日本の古代遺跡28 京都Ⅱ』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都案内歴史をたずねて』、『新版 京・伏見 歴史の旅』、『京都府の歴史散歩 中』、『伏見学ことはじめ』、『京都の地名検証 3』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『京都・美のこころ』、『新選組大事典』、『新選組と幕末の京都』、『京都秘蔵の庭』、『京都隠れた史跡100選』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京の怪談と七不思議』、『京都 神社と寺院の森』、『平成28年度春期 拝観の手引』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京の福神めぐり』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 古社名刹巡拝の旅 26 吉田山と白川』、『週刊 京都を歩く 46 伏見2』 、『京都の災害をめぐる』、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

大きな地図を表示 |

|

|

|

| |

|