|

|

|

| 月橋院 (京都市伏見区) Getsukyo-in Temple |

|

| 月橋院 | 月橋院 |

|

|

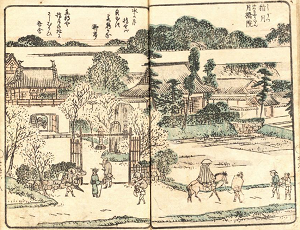

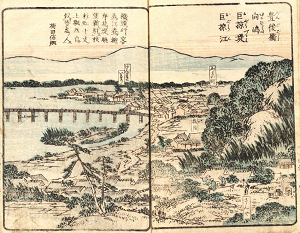

「指月院月橋禅院」の院号寺号石碑   本堂  本堂、扁額「月橋禅院」  「花道専慶流家元記念碑」  【参照】江戸時代後期の『宇治川両岸一覽』に描かれた指月、月橋院(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター)  【参照】江戸時代後期の『宇治川両岸一覽』に描かれた指月、巨椋江、巨椋堤、豊後橋など(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター)  観月橋  【参照】「観月橋」の親柱、京都市伏見土木事務所 |

宇治川の北、指月(しげつ)の森を背にして月橋院(げつきょう-いん)が建つ。月橋禅院とも称される。山号は指月山という。 曹洞宗。本尊は釈迦如来。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 南北朝時代-室町時代、伏見宮栄仁親王(ふしみのみや-よしひとしんのう、1351-1416)は、大通院指月庵を結び隠棲した。 室町時代、1480年/文明年間(1469-1487)、第103代・後土御門天皇は、父・第102代・後花園天皇の菩提を弔うために、三鈷寺・専篤上人善空を開山として般若三昧院を建立した。 安土・桃山時代、1595年/1594年/1593年/天正年間(1573-1592)、豊臣秀吉の伏見城築城にともない、般若院が西陣(上京区)に移転する。 その後(年代不詳)、跡地に建立される。当初は指月山円覚寺と称し、真言宗だった。 1594年、当院と向島を結ぶ豊後橋(観月橋)が竣工される。竣工の日に、秀吉は当寺で遊宴を催し月を愛でる。以後、月橋院と改めたという。 1599年、秀吉と親交があった越前武生の金剛院の亀洲宗鶴が住した。曹洞宗に改める。 ◆亀洲 宗鶴 安土・桃山時代-江戸時代前期の曹洞宗の僧・亀洲 宗鶴(きしゅう-そうかく、?-1623)。詳細不明。男性。尾張国(愛知県)中村生まれ。福井県武生の金剛院9世、大坂龍海寺の開山になる。1599年、月橋院に住した。 ◆仏像 ◈本堂に本尊「釈迦三尊像」を安置している。 ◈「聖観音像」は、南北朝時代-室町時代の後崇光院(1372-1456)の念持仏という。北朝第3代・崇光天皇の孫になる。 ◈「多聞天像」は、平安時代の公卿・平範家(たいら-の-のりいえ、1114-1161)が建立した護法寺の旧仏という。 ◈「毘沙門天」は、庫裡入り口にある。藤原時代後期(平安時代後期)作という。護法寺の旧仏という。 ◆文学 江戸時代後期、1860年の名所案内記『宇治川両岸一覽』(著・暁晴翁、画・ 松川半山)に、「月橋院」として記されている。 ◆指月 豊後橋の北に広がる地を「指月(しげつ)」と呼び、かつて「指月の森」が広がっていた。14-15世紀より月の名所になり、豊臣秀吉もここに伏見城を築いた。 かつて「四月(しげつ)」と書かれた。この地で月を愛でると、宇治川の中洲に月影が映り込んだ。四所にあるように見えるとして、四つの月、四月とされた。 また、南禅寺僧が庵室「指月庵」を建てたことに因むともいう。 ◆五葉松 本堂前の五葉松は、伏見宮上御殿より移植される。「月宮殿の松」と呼ばれている。 ◆豊後橋 「豊後橋」は、現在の観月橋付近の宇治川に架けられた。伏見殿の頃は、「桂橋」と呼ばれていた。 安土・桃山時代、1594年に、豊臣秀吉の伏見城築城、城下町の整備に伴い、新たに架橋される。宇治川を北へ迂回させ、現在地の河道に付け替えられた。秀吉の命により、豊後守・大友宗麟(1530-1587)が関わったことから「豊後橋」と呼ばれる。橋の北岸に大友の屋敷が建てられていたためともいう。後に、観月の景勝地として、「観月橋」と改められたともいう。 近代、1873年に架け替えられ、「観月橋」に改められた。現在の橋は、1936年に架け替えられている。鉄筋コンクリート造、幅11m、全長179m。 現代、1975年に東に併設して、高架式車両専用橋が架橋されている。全長537m。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市の地名』、『京都大事典』、『史跡探訪 京の七口』、『新版 京・伏見 歴史の旅』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|