|

|

|

| * | |

| 大谷大学 尋源館 (京都市北区) Jingen-kan |

|

| 大谷大学 尋源館 | 大谷大学 尋源館 |

南側  南側  南側、正面玄関、車寄  南側、正面玄関  南側、「登録有形文化財」のプレート  南側、正面玄関  南側、正面玄関  南側、正面  南側、正面、小塔  南側  南側、正面玄関、車寄  南側、車寄柱の装飾  南側、正面、校章  南側、正面玄関  南側、正面玄関  南側   北側  北側  北側、正面   北側、正面  北側、小塔  北側、空気孔  北側  北側、煉瓦積  北側、空気穴  北側、階段室内部  東側  西側  西側、入口  西側、煉瓦積(改修時)  【参照】「 真宗大谷大学本館建面之図 」  構内から望む比叡山 |

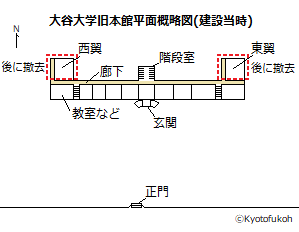

烏丸通北大路下ル、大谷大学構内に「尋源館(じんげん-かん)」(登録有形文化財)が建つ。赤煉瓦造であり「旧本館」、「旧赤レンガ本館」とも呼ばれた。京都での近代、大正期洋風建築の古例の一つになる。 ◆歴史年表 近代、1911年、新校舎建設地に、愛宕郡上賀茂村字小山(上京区鞍馬口通室町頭)が決定した。地元の内藤籐治朗らの誘致・尽力もあった。 1912年、6月、大谷大学の前身・真宗大谷大学は現在地に移転開設する。6月/9月、「本館」が起工する。 1913年、10月/11月、 本館は竣工した 。11月9日、落成式が執り行われている。 現代、1981年5月-1982年7月、本館は外壁保存の上、内部改修された。館名は「尋源館」に改められる。 2000年、尋源館は、国の登録有形文化財に指定された。 ◆松任 外次郎 近代の建築家・松任 外次郎(?-?)。詳細不明。男性。1909年、竣工した奈良女子高等師範学校旧本館(現・奈良女子大記念館)の設計をしたとみられている。1913年、竣工した真宗大谷大学(現・大谷大学)旧本館(現・尋源館)設計の中心になったとみられる。 ◆須藤 勉 近代の文部技師・須藤 勉(?-?)。詳細不明。男性。1913年、竣工した真宗大谷大学(現・大谷大学)の本館(現・尋源館)の設計者の一人とされる。1919年-1920年、京都帝国大学建築課営繕課技師(技手)を務めた。 ◆山本 八太郎 近代の文部技師・山本 八太郎(?-?)。詳細不明。男性。父・文部技官(建築)・山本治兵衛(1854-1919)ともいう。所属は「京都帝国大学建築部」?ともされる。1908年、竣工した奈良女子高等師範学校(現・奈良女子大記念館)を設計したともいう。1913年、竣工した真宗大谷大学(現・大谷大学)の本館(現・尋源館)の設計者の一人とされる。 ◆清水某 近代の建築家・清水某(?-?)。詳細不明。京都帝国大学の土木関係の講師という。1913年以前、真宗大谷大学(現・大谷大学)校舎建設地の地盤調査を行ったともいう。 ◆内藤 籐治朗 近代の内藤 籐治朗(?-?)。詳細不明。男性。真宗大谷大学(現・大谷大学)の誘致に際し、内籐巳之助 、小林政治朗(郎) らと尽力した。 用地買収が難航した際には、籐治朗は自らの所有地を代替地として提供したという。 府立植物園の開設 、紫明小学校建設に際しても用地集めに尽力したという。 ◆設計者 旧本館(現・尋源館)の設計者について詳細は不明。一般的には須藤勉、山本八太郎の両人といわれている。 また、「京大講師清水技師」に嘱託し、「設計調査」が行われた。(『宗報』、1912年1月)。その後、建築主任・松任外次郎として、須藤勉、山本八太郎、春山定松、田中善太郎、東野紋之助、岡本年吉ら10余人が当たったと記されている。この段階で製図・設計全般の整頓が行われた。(『宗報』、1912年6月)。さらに、「京都帝国大学講師・清水技師」の設計により、建築主任・松任外次郎とも記されている。(『宗報』、1912年8月) 近年の『新版 日本近代建築総覧』(1980)には、須藤・山本の両人名が記されている。現在では、松任の捺印が設計完成図面 、 「 真宗大谷大学本館建面之図 」に押されていたことから、松任を中心として須藤・山本が旧本館設計に携わり、ほか複数人は他の校舎設計に関わったともいう。 施工者は不明。 ◆建築 近代、1912年6月3日に大谷大学は現在地(京都府愛宕郡上賀茂村字小山郷、京都府上京区鞍馬口通室町頭)に移転開設し、6月/9月に本館(赤レンガ本館)として起工し、1913年10月/11月に竣工した。11月9日に落成式が執り行われる。 かつて正門は、南側に開いていた。北 大路通はまだなく、 烏丸通も今出川ま でしか通じておらず、市電烏丸線も今出 川が終点だった 。旧本館は正門の25m程北に南面して建てられていた。 ルネサンス式であり、左右対称の外観になる。赤煉瓦に石で装飾され、玄関ポーチ(庇前の空間)と小塔(鐘楼)を載せている。ゲーブル(破風、妻壁)は、装飾を排し機能性を重視し、大正期(1912-1926)のセセッション(ゼツェシオン、ウィーン分離派)の意匠になる。南側中央にポルチコ(ポルティコ、柱廊)を備えた主出入口がある。玄関は木鉄混造で、 馬車廻(車寄)を設けていた。東西両端(両翼)は北側に折曲げており、平面は「E字形」を東西に倒した形をしていた。正面中央は壁面をわずかに突出させ 、ダッチ・ゲーブル(渦巻形の曲線をもった破風、円弧の一部を反転させながら組み合わせる)を採用した。中央正面、窓の上部、胴蛇腹(壁面に帯状に取り付けた突出部分)、軒蛇腹(軒と壁の頂部に帯状に取り巻く装飾)に花崗岩、白大理石を施した装飾が見られる。南側正面中央上部には、真宗大谷大学から続く校章が花崗岩に刻まれている。北側中央には階段室がやや突出している。 これらの意匠については、文部省会計課建築掛技師・山口半六(1858-1900)、久留正道(1855-1914) による第3高等中学校(1889年竣工)など京都帝国大学の赤煉瓦造の影響を受けているとされる。 南・東側に窓が多く取られ教室が配され、北側には廊下が通されていた。これらは、冬期に部屋内に陽光・暖気を取り入り込むための工夫だった。 棟の1階南側、玄関の左に学長室、事務室、右に教員室、教室、会議室などがあり、2階は教室、研究室などに利用されていた。天井はネズミ害予防・防火用のため鋼板模様を打出し、床は米(アメリカ合衆国) ・利(オーストラリア)産の堅松を使用していた。採光・換気窓は硝子戸を上部に開け、落し階段は3カ所に設けられた。内部は漆喰壁塗、天井・木製部はペンキ塗であり、屋根瓦・葺屋根・ 塔には避雷針を設けた。樋廻リ・屋上の空気孔の空気抜窓は銅版で被覆されていた。 正面中央棟上には小塔を載せた。鐘楼とも呼ばれた。この塔について詳細は不明。当初の計画段階にはなく検討を重ね、1913年の完成時には小塔が設けられている。また、時計塔として発案され、実際には近代、昭和期(1928-1989)初期の段階でも、時計とともに鐘楼が組まれていたとの話も残る。その後、時計も鐘楼も外されたともいう。 また、奈良市の近代、1909年に竣工の、旧奈良女子高等師範学校本館(現・奈良女子大学記念館)には小塔が「頂塔(ランタン)」として設置されている。旧奈良女子高等師範学校本館も松任が設計に関わったとされ、旧本館の小塔も松任の指示により追加設置されたとみられている。建学理念の「真理の灯・学の尊さ」を象徴するためだったともいう。 ほかにも、 旧本館の当初計画と竣工時の変更点として、当初は正面装飾に2階の丸みをおびた窓、紋章はなく、その後、付け加えられた 。車寄天井には装飾、正面玄関扉にステンドグラス様の装飾があり、その後、外されている。 現代、1981年の第1期学園総合整備計画により、1982年時点での当初計画では、旧本館を建設時の原形のままで保存し、南・東側にL字形に建つ博綜館(1982年竣工)と嚙合わせる予定だった。結果的に、消防法により旧本館両翼部の先部分(北側に突出した部分)を撤去し、本棟は老朽化に伴い補強・改修が施された。内部は、鉄筋コンクリート構造の内壁により補強されたため、旧来の鋼板は中央玄関のみに現存する。ほかは原型を留めず、腰板、天井鋼板、スタッコ(漆喰壁)などは解体された。 1982年の改修により旧本館は「尋源館」と改名された。名称の典拠は鎌倉時代中期-南北朝時代の、本願寺第3代・覚如(1271-1351)の「酌流尋本源」、「流を酌(く)んで本源を尋(たず)ぬるに、偏(ひとえ)に是れ祖師の徳なり 」(『報恩講私記』)の一文に依拠している。「流れを汲みその源(もと)を探る」の意味になる。 2000年に、尋源館は国の登録有形文化財に指定されている。 煉瓦造(後に鉄筋コンクリート造補強)、地上2階建、寄棟造、瓦葺。正面297尺(89.9m)、側面66尺(20m)、当初の建築(延床)面積359坪(1186.7㎡、現在は1157.62㎡)。 ◆文学 小説家・三島由紀夫(1925-1970)の『金閣寺』(1956)には、大谷大学と旧本館の描写がある。ちなみに、林養賢(承賢、1929-1956)は、近代、1947年4月に大谷大学予科に入学している。 「古い煉瓦の門は、電車通りと、大学のグラウンドを隔てて、西の空にたたなわる比叡山に対している。門を入ると、砂利の車道が本館前の馬車廻しに通じている。 本館は古い沈鬱な赤煉瓦の二階建である。玄関の屋根の頂きに、青銅の櫓がそそり立っているが、鐘楼にしては鐘が見えず、時計台にしては時計がない。そこでその櫓は、繊細い避雷針の下に、むなしい方形の窓で青空を切り抜いているのである。」 ◆学寮・大谷大学沿革 東本願寺の学問機関「学寮(がくりょう)」は、大谷大学の前身になる。 江戸時代前期、1665年に東本願寺寺内に「学寮」が創設される。1678年、学寮は渉成園(枳殻邸)内に移された。江戸時代中期、1755年に、学寮は高倉通魚棚に移され、「高倉学寮」と呼称された。以後、宗学研究・研鑽の場として隆盛し、全国寺院子弟らの教育の場として発展した。 近代、1868年に、 「護法場」が学寮内井波屋敷に設置される。国学・儒学・天学(天文地理)・洋教(キリスト教)、仏教を学ぶ場になった。1873年に、高倉学寮と護法場は「貫練場」と改称される。1874年、貫練場内に宗学・華厳・天台・倶舎・唯識・外学の6科の寮舎が設置される。1879年、貫練場は「貫練教校」と改称された。1882年に、貫練教校を改め、「真宗大学寮」と称する。1888年に、大学寮組織を改め兼学部・専門部及び安居とした。1889年に、大学寮に専門本科を開設する。修業年限を3年とした。1892年、大学寮に研究科開設、3年以上5年以下とした。1894年、修業年限を4年とする。1896年、大学寮の機構を解き、「真宗大学」を設置する。安居を中心とした真宗高倉大学寮を別置した。1899年、真宗大学の学制を改め研究科を研究院と改称する。修業年限を5年とした。従来、本科4年であった修業年限を予科2年・本科3年とし、宗乗・華厳・天台・性相の4科を設ける。 1901年、真宗大学を東京巣鴨に移転し開校する。1904年、私立真宗大学は専門学校令により認可される。1907年に、真宗高倉大学寮を「高倉大学寮」と改称する。本科と別科を設置する。1911年に、真宗大学と高倉大学寮を併合し「真宗大谷大学」と改称する。大学は、京都に置くことが決定する。1912年、移転した。 1913年に、真宗大谷大学は、現在地(上賀茂小山)に移転し開設する。1920年、真宗大谷大学学則を改め、大学の修業年限を予科・本科・研究科各3年と定め、 学科目「宗乗」「余乗」の名称を「真宗学」「仏教学」と改称する。1922年、大谷大学は大学令による設立を認可される。 現代、1949年に、新制大谷大学を開設した。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 大谷大学の説明板、『 歴史を語る 産業遺 産・近代建築物 - 京都の 近代 遺産 - 』 、ウェブサイト「大谷大学」、「無盡燈 2010年5月 №133」、ウェブサイト「真宗大谷大学建築に関する覚え書-真宗総合研究所研究紀要」、ウェブサイト「大谷大学のシンボル尋源館 ( 旧本館 )の研究究」、ウェブサイト「文化遺産オンライン-文化庁」、ウェブサイト「西日本建築探偵団、『金閣寺』、ブログウェブサイト「コトバンク」 |