|

|

|

| * | |

| 旧高倉学寮講堂(高倉会館) (京都市下京区) Former Takakura Dormitory Auditorium |

|

| 旧高倉学寮講堂(高倉会館) | 旧高倉学寮講堂(高倉会館) |

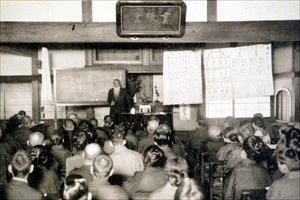

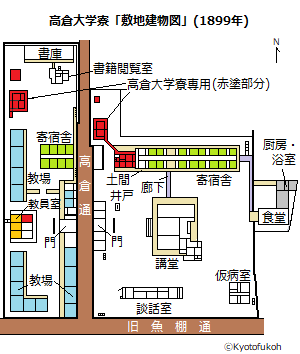

説明板のプレート  旧講堂での日曜公演の様子(昭和期初期)、扁額「貫練堂」が掛けられている。  旧講堂  「敷地建物図」(1899年)の主な施設に加筆・彩色、掲示板より  【参照】「高倉通」の通り名、住所板より |

高倉通六条上ル富屋町、高倉魚棚(たかくら-うおのたな)と呼ばれた地に「高倉会館(たかくら-かいかん)」はある。 かつて、この地には、東本願寺の僧侶教育機関であり、大谷大学の前身になった高倉学寮(たかくら-がくりょう)が置かれた。現在は、学寮の旧講堂(現・高倉会館)が残されている。 ◆歴史年表 江戸時代、1755年、東本願寺学寮は現在地(高倉六条)に移転し、「高倉学寮」と称した。 1864年、幕末の兵火(禁門の変、蛤御門の変)で、学寮は本山・東本願寺両堂とともに焼失する。 1868年、学寮内近隣に「護法場」が設置された。 近代、1873年、学寮仮講堂を「貫練堂(かんれん-どう)」と称した。学寮は本山寺務所直轄になる。「講師」職を廃止し、「学師」を設置した。 1882年、「大学寮」と改称される。12月、講師職が再設置された。 1883年、「講堂(現・高倉会館講堂)」が新築再建され、聞法(もんぼう)道場になる。 1896年、講堂は、学寮と真宗大学の兼用になる。「真宗高倉大学寮」と称した。 1901年、真宗大学が東京巣鴨に移転した。 1907年、真宗高倉大学寮を「高倉大学寮」と改称する。2月、講師は役職から学階の一つに改められる。 1911年、学寮と東京から京都に移転した真宗大学が合併し、「真宗大谷大学」と称された。 1912年、大学は移転する。その後、旧講堂は荒廃する。 1913年、真宗大谷大学は、現在地(上賀茂小山)に移転し開設した。 1922年、5月23日、立教開宗700年記念事業として、旧講堂を改装し「高倉会館」が創立された。多田鼎、山辺温学、加藤智学、実業家・水口達らが尽力している。 1930年、高倉保育園(現・高倉幼稚園)が開園した。 ◆多田 鼎 近代の浄土真宗の学僧・多田 鼎(ただ-かなえ、1875-1937)。男性。法名は慶悟、諡号は信斯院。愛知県の生まれ。真宗大学在学中に、信仰の問題で煩悶する。東京の浄土真宗学僧・思想家・清沢満之を訪問した。1900年、鼎は真宗大学研究院を卒業した。のち清沢主宰の「浩々堂」同人になり、精神主義運動を進める。機関誌「精神界」の発行に携わる。1901年、清沢が真宗大学(現・大谷大学)学監になり、鼎は招かれ同教授に就任する。1903年、清沢の没後、辞職し、1904年、千葉教院を開く。その後、愛知県に帰り、三河同朋会を組織した。雑誌「みどりご」を刊行した。以後、著述、教化活動を展開した。1924年、真宗大谷派伝道院の初代院長に任じられる。著『正信偈本義』など。63歳。 ◆山辺 温学 近代の浄土真宗の学僧・山辺 温学(1882-1944)。詳細不明。男性。高倉学寮の講師だった。1922年、高倉会館の創立に尽力した。 ◆加藤 智学 近代の浄土真宗の学僧・加藤 智学(?-?)。詳細不明。男性。高倉学寮の講師だった。1922年、高倉会館の創立に尽力した。 ◆水口 達 近代の実業家・水口 達(?-?)。詳細不明。男性。越前鯖江・間部(まなべ)藩の武家の生まれ。一時は困窮し、30代で貿易業により財をなした。母の没後、常円寺(愛知県)の多田鼎のもとで聞法(もんぼう、仏教の教法を自己をむなしくして聴聞する)するようになる。荒廃した貫練堂の改装のために、学寮講師の山辺習学、加藤智学らとともに尽力した。多田は、水口に旧講堂の改装を依頼し、水口は多額の浄財を寄付する。1922年、高倉学寮の旧講堂は改装され「高倉会館」が創立した。 ◆達如 江戸時代後期の僧・達如(たつにょ、1780-1865)。男性。名は光朗、別号に愚泉など。父・乗如の5男。1792年、真宗大谷派20世をつぐ。1788年、天明の大火で焼失した東本願寺本堂・大門を、1615年に復興した。1835年、再度焼失した本堂を再建した。86歳。 ◆建築 高倉学寮には高倉通を挟み、教場、講堂、書庫・書籍閲覧室、教員室・事務所、談話室、寄宿舎、食堂、仮病室などが建てられていた。 ◈「講堂(現・高倉会館)」は、近代、1883年に新築され、1922年に改修されている。北側の寄宿舎とは廊下で繋がり、西面して建てられていた。 木造、平屋、寄棟屋根、瓦葺。 ◆扁額 旧講堂の堂内には、扁額「貫練堂」が掲げられている。東本願寺第20代・達如(1780-1865)の筆による。 「貫練群籍(群籍を貫練したまう)」(『仏説無量寿経』巻上3頁)に基づく。 ◆学寮・大谷大学 東本願寺の学問機関「学寮(がくりょう)」は、大谷大学の前身になる。 江戸時代前期、1665年に東本願寺寺内に「学寮」が創設される。1678年、学寮は渉成園(枳殻邸)内に移された。江戸時代中期、1755年に、学寮は高倉通魚棚に移され、「高倉学寮」と呼称された。以後、宗学研究・研鑽の場として隆盛し、全国寺院子弟らの教育の場として発展した。 近代、1868年に、 「護法場」が学寮内井波屋敷に設置される。国学・儒学・天学(天文地理)・洋教(キリスト教)、仏教を学ぶ場になった。1873年に、高倉学寮と護法場は「貫練場」と改称される。1874年、貫練場内に宗学・華厳・天台・倶舎・唯識・外学の6科の寮舎が設置される。1879年、貫練場は「貫練教校」と改称された。1882年に、貫練教校を改め、「真宗大学寮」と称する。1888年に、大学寮組織を改め兼学部・専門部及び安居とした。1889年に、大学寮に専門本科を開設する。修業年限を3年とした。1892年、大学寮に研究科開設、3年以上5年以下とした。1894年、修業年限を4年とする。1896年、大学寮の機構を解き、「真宗大学」を設置する。安居を中心とした真宗高倉大学寮を別置した。1899年、真宗大学の学制を改め研究科を研究院と改称する。修業年限を5年とした。従来、本科4年であった修業年限を予科2年・本科3年とし、宗乗・華厳・天台・性相の4科を設ける。 1901年、真宗大学を東京巣鴨に移転し開校する。1904年、私立真宗大学は専門学校令により認可される。1907年に、真宗高倉大学寮を「高倉大学寮」と改称する。本科と別科を設置する。1911年に、真宗大学と高倉大学寮を併合し「真宗大谷大学」と改称する。大学は、京都に置くことが決定する。1912年、移転した。 1913年に、真宗大谷大学は、現在地(上賀茂小山)に移転し開設する。1920年、真宗大谷大学学則を改め、大学の修業年限を予科・本科・研究科各3年と定め、 学科目「宗乗」「余乗」の名称を「真宗学」「仏教学」と改称する。1922年、大谷大学は大学令による設立を認可される。 現代、1949年に、新制大谷大学を開設した。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 高倉会館の説明板、ウェブサイト「大谷大学」、ウェブサイト「真宗聖典検索 Web site-東本願寺」、ウェブサイト「高倉会館と水口達-しんらん交流館-東本願寺」、ウェブサイト「神殿大観」、ウェブサイト「コトバンク」 |