|

|

|

| 詩仙堂 (京都市左京区) Shisen-do Temple |

|

| 詩仙堂 | 詩仙堂 |

|

|

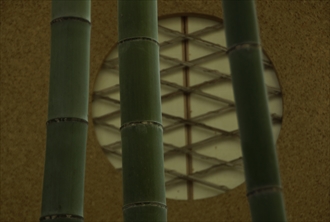

山門(小有洞)  山門、石川丈山筆「小有洞」の扁額が掛かる。    石畳    老梅関  老梅関、扁額「梅関」   キリシマツツジ  本玄関   土間の竈  本堂の北側  書院  老梅関から書院前  書院北の白砂の庭    茶室「躍淵軒」、孟宗竹林     土蔵  本堂(仏間)・広間   本堂、2階部分の嘯月(しょうげつ)楼  至楽巣  本堂・広間  詩仙の間、読書室  本堂の仏間  本堂・広間から観る皐月、白砂の庭       庭園、書院前  庭園、蹲踞             竹の樋    庭園は3段の構成になっている。石段で繋がれている。   茶室「残月軒」  十方明峰閣(坐禅堂)  坐禅堂の九重石塔  洗蒙瀑(せんもうばく)、作庭時からある。物事の道理に疎いということを表す「蒙昧を洗う」という意。  鹿(しし)おどし(添水、僧都)   百花塢の池泉   ツバキ  ツバキ   アジサイ  ヤマブキ  シャクヤク  フジ  ボタン  シャガ  境内を流れる谷川の流れ  カキ、モミジ   供養塔 |

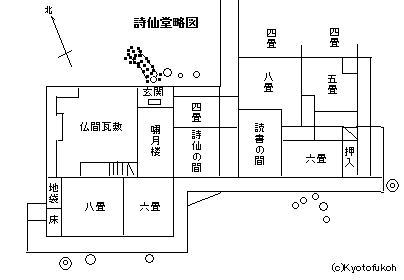

白川通より坂を上がる途中に詩仙堂 (しせん-どう)がある。江戸時代の文人・石川丈山(いしかわ-じょうざん)が、没するまでの31年間をこの地で隠棲した。建物と庭園は国の史跡に指定されている。 正式には詩仙堂丈山寺(しせんどう-じょうざんじ)という。山号は六六山(ろくろくざん)という。 曹洞宗大本山永平寺の直末寺、本尊は馬郎婦(めろうふ)観音を安置する。 京都洛北・森と水の会。 庭園は、「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン1つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。アメリカ合衆国の日本庭園専門誌"Sukiya Living Magazine, The Journal of Japanese Gardening"の「しおさいプロジェクト」「日本庭園ランキング(数寄屋生活空間)」に、2003年に第9位に選ばれている。 ◆歴史年表 江戸時代、1640年、石川丈山が一乗村に草庵の造営を始める。 1641年、凹凸窠(おうとつか)が落成する。凹凸窠とは、起伏のある土地に建てられた住居を意味した。かつて、上之屋敷、下之屋敷があり、1000坪(3305.8㎡)の敷地を有していた。 1643年、儒学者・林羅山が訪れ『詩仙堂記』を記した。 1672年、丈山没後、一時荒廃する。その後、丈山の養子・石川十太夫の子・数馬より、門人の儒学者・平岩仙桂が受け継ぐ。 1681年、儒医・黒川道佑が訪れ、荒廃していると記した。(『東北歴賢記』『東西歴賢記』) 1691年、旧6月、松尾芭蕉が去来らと訪れている。 1748年、黄檗僧・潜山禅尼は閑院宮家の庇護により、建物、庭園を改修した。 1821年、丈山150年御遠忌に建物の修復が行われる。書院は増築され、庭園も改修される。 近代、1928年、建物と庭園は国の史跡に指定された。 現代、1950年代、庭園が拡張される。茶室「残月軒」が建てられる。 1963年、詩仙の間が復元される。 1966年、曹洞宗に改め、詩仙堂と改称された。寺号は詩仙の間に由来する。 1967年、堂宇、庭園が大改修された。 ◆石川 丈山 安土・桃山時代-江戸時代前期の文人・石川 丈山(いしかわ-じょうざん、1583-1672)。男性。名は凹(おう)、字は孫助、通称は嘉右衛門重之、別号は六々山人、四明山人、凹凸窩(おうとつか)、詩仙堂、丈山は字・号など。三河(愛知県)の生まれ。父・武士・信定。源氏の流れを汲み、祖父以来三河・徳川家譜代の臣の家になる。武芸に優れ、16歳で徳川家康の近習になる。1600年、関ヶ原の戦いに出陣し、家康の信望を得た。1615年、旗本として参戦した大坂夏の陣で、軍律違反の先陣争い(一番槍り)をして抜け駆ける。家康の怒りを買い追放される。剃髪し妙心寺に潜居した。1616年、母の病を看るために江戸へ出た。1617年、京都に戻り、友人の儒学者・林羅山の勧めにより、儒学者・藤原惺窩(せいか)門下になり朱子学を修めた。41歳より、病身の母養生のために安芸・浅野家に仕え10数年に及ぶ。母没後に辞する。相国寺近くに庵「睡竹(すいちく)堂」を結び隠棲した。1641年/1635年/1636年)、一乗寺村の庵に移った。後水尾上皇の召にも応じなかった。庵には、羅山、陶工・絵師の尾形乾山、第112代・霊元天皇なども訪れた。1645年、舞楽寺村に祠を築き「頑仙祠」と名付ける。70歳で京都所司代・板倉重宗に、故郷での隠退を願い出るが許されなかった。以後、門戸を閉じたという。 堀杏庵、角倉素庵、元政上人らとも親交する。妻帯しなかった。兵法、剣術、鉾、鉄砲、馬術に優れた。漢詩文にも秀で「日東の李杜」、荻生徂徠は「東方の詩聖」と称えた。江戸時代の「漢詩人の祖」といわれる。凹凸窠には、狩野探幽・尚信筆による、中国の詩家36人の肖像を掲げる詩仙の間が設けられ、丈山の詩も掲げられた。「詩仙堂」の名の由来になる。「渡らじな 瀬見の小川の 浅くとも 老の波そう 影もはづかし」は、後水尾上皇(第108代)の誘いを断る歌だったとも、霊元天皇が丈山の書を見たいとの申し出たことへの返歌ともいう。隷書、茶道にも長け、煎茶も嗜み「文人茶の開祖」といわれる。「三亭(酒店、飯店、茶店)の始祖」ともいう。作庭家としても活躍し、枳殻邸、一休寺、蓮華寺などの庭園の修復などに関わった。詩文集に『新編覆醤集(ふしょうしゅう)』『詩仙詩』など。90歳。 墓は詩仙堂(左京区)近くの山中にある。 ◆平岩 仙山 江戸時代前期の儒者・平岩 仙山(ひらいわ-せんざん、 ?-? )。男性。名は桂、字は仙桂、別号は一柳軒など。京都の生まれ。石川丈山(1583-1672)に学び、金沢藩主・前田綱紀に仕えた。詩文にすぐれた。丈山没後、詩仙堂を継ぐ。著『甲辰紀行』。 ◆丈山没後 江戸時代前期、1672年、丈山没後、詩仙堂は一時荒廃する。その後、丈山の養子・石川十太夫の子・数馬より、門人の儒学者・平岩仙桂が受け継ぐ。丈山没後も丈山を偲び、陶工・絵師の尾形乾山、儒医・黒川道佑らも訪れたという。 後、真言宗の僧、黄檗宗の尼僧が引き継いだ。さらに、10代・善輪泰良(ぜんりん-やすよし)により黄檗宗を離れ、廃寺になる。その後、京都博物館に所属したという。 ◆仏像 本堂に本尊の「馬郎婦(めろうふ)観音」が安置されている。中国の説話に登場する三十三観音のひとつになる。 観音は、仏教を広めるために、美女に姿を変えて現世に登場した。多くの求婚者があり、その中の法華経を誦する馬氏の郎に嫁ぐ。だが、婚礼の夜に美女は急死した。哀しむ馬氏の郎に、美女の由緒を老僧が説く。美女を埋めた墓を開けると、黄金の骨と化していたという。 ◆建築 ◈小門「小有洞(しょうゆうどう)」がある。丈山筆「小有洞」の木額が掛かる。 ◈小門「老梅関(ろうばいかん)」は、石段を上ったところにある。かつて老梅の木が数本あったことから名付けられたという。木額「梅関」が掛かる。 ◈「本玄関」は、「蜂要(ほうよう)」ともいう。石川丈山は長身(6尺1寸、1.84m)だったという。玄関はやや低めに造られており、丈山は出入りの際には腰をかがめた。そのさまを蜂が巣に出入することに譬えたという。 ◈丈山は建てた庵を「凹凸窠」と呼んだ。起伏のある土地に建てた庵の意味という。現在、建物全体を詩仙堂と呼ぶ。本来の詩仙堂とは、現在の詩仙の間になる。南西より、6畳の座敷、6畳の座敷、嘯月楼、詩仙の間(6畳)、読書の間(6畳)、6畳がある。嘯月楼の西に仏間がある。このうち創建時のものは、詩仙の間、嘯月楼、北の4畳の一部のみになる。玄関、読書の間は改変されている。ほかの建物は、江戸時代後期、寛政年間(1789-1800)に一部改修が行われている。後に増築されたものもある。 「詩仙堂」は、木下長嘯子(1569-1649)の建てた「歌仙堂」に倣う。「詩仙の間(詩仙堂)」(4畳半)が創建当初のままに保存されている。木下は堂内に三十六歌仙(李白、杜甫ら漢、晋、宋、唐)の肖像を掲げた。詩仙の間には、狩野探幽筆とされる肖像が掛けられている。丈山自筆の詩も掲げられている。東に床の間、床棚、北に窓(1間)、襖(半間)、南に4枚の障子、その外に縁側がある。縁側鴨居上に掲げられている木額「詩仙堂」は、丈山自刻による。天井には、中国南方産というアンペラが張られている。カヤツリグサ科の多年草で湿地に生える。 一段掘り下げた瓦敷きの「仏間」がある。 二階座敷(14畳)がある。 三階建の「嘯月楼(しょうげつろう)(5畳)は、詩仙の間の階上になる。中二階に丸窓、内開板戸の窓がある。三階楼上からは北、西、東に窓が開けられている。庭園のみならず、かつては洛中、大坂城の眺望も可能だった。丈山はここで月を愛で朗吟していたという。俗説として、修学院離宮の後水尾上皇の動向を監視していたともいう。忍び返しが付けられているともいう。詩仙堂は草葺の大屋根、瓦敷の軒、嘯月楼、6畳、8畳は瓦葺になる。 ◈ほかに、「至楽巣(猟芸巣)」、「躍淵軒」がある。 ◈近年、客殿の「十方明峰閣(坐禅堂)」が建てられた。 ◆茶室 茶室「残月軒」は、近現代、昭和期(1926-1989)に建てられた。 扁額「残月軒」は、現代、1958年11月に、言語学者・国語学者・新村出(しんむら-いずる、1876-1967)が揮毫した。同年、住職・石川琢堂の頃、佐佐木信綱主宰の竹柏会「心の花」京都支部例会、歌会が開かれ、新村も参加している。歌に「丈山を夢みてよし一斎の古詩と叙文の何百時ぞも」などがある。 ◆庭園 丈山作庭による唐様庭園は、書院、詩仙の間、猟芸巣(至楽巣)の南面に東西に広がり、330坪(1090㎡)ほどの広さがある。当初の庭面は、2段になっていたという。現在は3段の構成になっている。 ◈書院前の庭は、手前の白砂、右手端に樹齢400年以上という山茶花の大木が植えられている。丸く刈られた皐月の大刈り込みがあり、山々とも島々を表しているともいう。その奥は崖地になり、低地になる。谷に楓が植えられているため、幹の部分は隠されている。その背後の森と庭が一体になり構成される。 ◈滝石組の「洗蒙瀑(せんもうばく)は、創建時から組まれていたという。滝を発した小川の流れは西へ流れを作り、「流葉洦」といわれる。 ◈下段には、「百花塢(ひゃっかのう)」という拡張された池泉がある。これらは、戦後、石川琢堂本師住職により整備された。塢(う)とは土手を意味する。池泉に流葉はくの流れが注ぐ。池の周りには、花菖蒲など草木の庭が広がる。さらに、下には竹林、楓の林が続く。 ◈丈山が晩年に据えたという石塔がある。丈山好みの織部灯籠、丈山考案という「鹿(しし)おどし(添水、僧都)」が音を立てる。清浄を好んだ丈山は、邸内に一葉の塵も落ちていないほどに、隅々まで掃き清めるのを日課にしていたという。それはいまも守られている。 ◈境内の西に坐禅堂前庭がある。 ◆茶室 下段の庭園の百花塢(ひゃっかのう)には、茶室「残月軒」がある。 ◆凹凸窠十境 丈山が見立てた詩仙堂の凹凸窠十境としては、1.「小有洞(しょうゆうどう、山門)」。2.「老梅関(かつて老梅が数本生えていた小門)」、3.「詩仙堂(詩仙の間)」。4.「猟芸巣(りょうげいそう、至楽巣[しらくそう])」。5.「嘯月楼(しょうげつろう、丈山が昇り観月、朗吟した楼)」。6.「膏こう泉(こうこうせん、薬も効かない処、深い井戸の譬え)」。7.「躍淵軒(やくえんけん、侍童の間、侍童が将来に躍動する鯉のようになるの意)」。8.「洗蒙瀑(せんもうばく、蒙昧を洗う滝)」。9.「流葉洦(りょうようはく、「はく」は水が浅いこと)」。10.「百花塢(ひゃっかのう、塢は堤の意)」。 さらに詩仙堂周囲の「凹凸窠十二景」として、丈山により詠まれた詩と画(作者不詳)がある。1.「満蹊桜花(谷の小道の桜)」、2.「前村犁雨(農夫の鋤く田の雨)」、3.「巌しょう瀑泉(洗蒙瀑の滝音)」、4.「砌池印月(庭の池に映る月)」、5.「渓辺紅葉(谷川畔の紅葉)」、6.四山高雪(四方の山の冠雪)」、7.「台きょう閑雲(比叡山にかかる雲)」、8.「鴨河長流(鴨川の流れ)」、9.「落陽晩煙(京中に昇る夕餉支度の煙)」、10.「難波城楼(遥かに見える大坂城)」、11.「園外松声(境外の松風の音)」、12.隣曲叢祠(隣村林中の祠)」になる。 ◆鹿おどし 「鹿(しし)おどし」は、田畑を荒らす鹿、猪を追い払うための農器の仕掛けだった。竹筒の中央を軸で受け、筧の注いだ水の重さで反転する。竹が一定間隔で、下の石を敲き甲高い音がする。竹は孟宗竹の中で、竹薮で立ち枯れしたものを選ぶ。「ゴマ竹」といわれ、表面に黒紫色の斑点があるものが最良とされる。 「僧都(そうず)」、「添加水」ともいわれる。僧都とは、奈良時代-平安時代前期の法相宗の僧・玄賓(げんぴん、734-818)に因む。平安時代前期、805年、第50代・桓武天皇の病気平癒を祈願し、806年に大僧都に任じられたが辞退している。809年に平城上皇(第51代)の病気平癒を祈願する。816年、備中国哲多郡に対し玄賓在世中は、庸米に代えて鉄を貢進させ、民の負担を軽減させたという。その後、都を出奔し、北陸で川の渡し守をしたとも、伊賀で役人に仕えたともいう。鴨長明は『発心集』で玄賓を比類なく貴いと称賛した。 丹波、備中で玄賓は、秋になると農夫の井手達で鳥や獣を追い払ったといわれ、鹿おどしを僧都と呼ぶことになったという。この鹿おどしを最初に庭に取り入れたのは丈山だったという。丈山は詩文「僧都詩并序」を残し、富岡鉄斎筆による詩文が広間に掲げられている。 ◆文化財 ◈石川丈山筆の額が表門に「小有洞」、中門に「梅関」、居間に「詩遷堂」、路次に「凹凸窠」と架かる。 ◈「詩仙の間」(現代、1963年復元)の長押には、狩野探幽・尚信の描いた中国の漢晋唐宋の詩人、36人の肖像画と詩が掲げられている。江戸時代前期、1641年、詩人の選定には、丈山と友人の儒学者・林羅山(1583-1657)が関わった。杜甫、李白、孟浩然、王維、欧陽修、陶潜などの詩人が選ばれた。王安石については羅山と意見が異なり、最終的には丈山により不採用になった。詩人の経歴、作風なども考慮し、2人一組として18組を並べている。画賛(詩文)も丈山の隷書による。 ◈「凹凸窠十二景」には、画家による絵と丈山による詩が寄せられている。丈山詩集『覆醤集』は、京都所司代・板倉重宗の求めにより纏められた。蔵書として『四書集註』『後漢書』『詩学大成』『氏族大全』『古文真宝』などがある。 ◈丈山の遺品のうち「詩仙堂六物」として、1.「竹如意(法具の竹の如意、名は大竜)」、2.「そう毛払(棕櫚の毛の指揮棒)」、3.「天造几(脇息)」、4.「木崑崙(崑崙山に見立てた香炉入れ)」、5.「沙鉄瓶(一輪挿し、海に落ちた鉄瓶に嵩が付く)」、6.「眉公琴(七絃琴、明の学者・眉公より霊元天皇を経て丈山にもたらされた)」。ほかに「硯(残月、四雪)」などがある。 ◆文学 ◈江戸時代前期、1691年旧6月1日、松尾芭蕉(1644-1694)が詩仙堂を訪れている。去来が案内し、丈草、曽良らが同行した。芭蕉は「風かほる羽織は襟もつくろわず」と詠んでいる。丈山没後19年目であり、前書きは「丈山之像謁」になっている。 一行は大原から比叡山に上る。芭蕉は引き返している。 ◈林真理子(1954-)の『京都まで』には詩仙堂が登場する。主人公の佐野久仁子は、草間高志とともに京都の各所を訪ねる。久仁子は詩仙堂で、京都に住むことを切り出すが、二人に齟齬が生まれていた。 ◆花暦 数多くの花木、山野草などが花開く。梅(紅白)、椿(侘助、獅子頭、有楽、丈山)、桜(山桜)、貝母、皐月、躑躅(霧島、ミツバツツジ)、紫陽花、石楠花、紫蘭、サンシュシュ、モモバキキョウ、酔芙蓉、花菖蒲、杜若、藤、水蓮、額紫陽花、紫苑、鉄線、菊(丈山菊、秋明菊、リュウノウ菊)、山茶花、薄、ナナカマド、石蕗、千両、万両なども愛でることができる。 皐月(5月下旬-6月上旬)、楓50本の紅葉(11月下旬)、縁の前の樹齢400年以上という山茶花(11月下旬)も白い花を咲かせる。 南庭にアカマツ(朝鮮松)がある。 ◆大田井堰 丈山は当初、松ヶ崎付近に山荘を建てようとした。だが、里人は大物が住むのを嫌がり、建築予定地を墓地にして対抗したという。このため、現在地に詩仙堂は建てられたという。 村では、高野川の新しい井堰造りを丈山に依頼した。だが、丈山はこの山荘の件により当初は断った。その後、村人の頼みを聞き入れ堰を築かせたという。大田という人物が工事監督になり、現存する堰はいまも「大田井堰」といわれている。 ◆映画 映画「花と怒涛」(監督・松林宗恵、1954年、新東宝)、映画「風船」(監督・川島雄三、1956年、日活)の撮影が行われた。 ◆墓 境内東の舞洛山中に石川丈山が自ら立てた墓(国史跡)がある。墓誌は友人・医師で儒者の野間三竹(1608-1676)による。 ◆修行体験 座禅会(毎月第1・3日曜日、6:00-8:00)。 ◆年間行事 釈尊誕生花祭り(4月第1日曜日)、丈山忌(5月23日)、遺宝展(丈山の詩集、遺愛品などが一般公開される)(5月25日-27日)、十方礼法要(仲秋の頃)。 *室内の撮影禁止。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の古都から 3 詩仙堂』、『京都古社寺辞典』、『禅僧とめぐる京の名庭』、『京都・山城寺院神社大事典』、『日本の名僧』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『京の茶室 東山編』、『京都 四季の庭園』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京都・湖南の芭蕉』、『日本映画と京都』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都歩きの愉しみ』、『京都 古都の庭をめぐる』 、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 日本庭園をゆく 19 京都洛北の名庭 3 曼殊院 円通寺 詩仙堂』、『広辞苑はなぜ生まれたか-新村出の生きた軌跡』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|