|

|

|

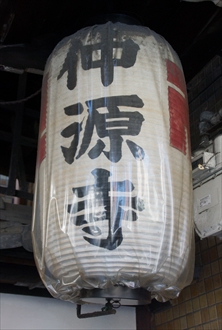

| 仲源寺(目疾地蔵) (京都市東山区) Chugen-ji Temple |

|

| 仲源寺(目疾地蔵) | 仲源寺(目疾地蔵) |

|

|

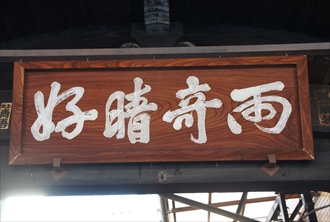

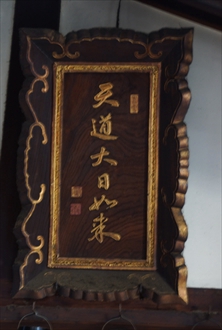

「雨奇晴好」の扁額が掛る。      本堂  本堂  本堂     大黒天、天道大日如来、北辰妙見大菩薩  天道大日如来  地蔵尊  神職による祇園祭・神輿洗当日の神事 |

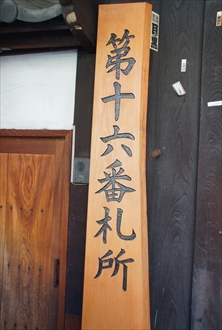

四条通の南側、鴨川の東にある仲源寺(ちゅうげん-じ)は、「目疾地蔵(めやみ-じぞう)」、「仲源さん」と親しまれている。山号は福寿山という。 浄土宗、本尊は目疾地蔵尊を安置する。 観音堂の千手観音菩薩は、洛陽三十三観音巡礼第16番札所。江戸時代には、洛陽四十八願所地蔵めぐり(京都四十八願寺)の第37番札所、札所本尊は目疾地蔵。京の通称寺霊場第26番、目疾地蔵。 眼病回復、雨やみ祈祷、心身堅固、所願成就、開運厄除、祇園界隈などの芸舞妓さんの篤い信仰を集める。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代中期、仏師・定朝(? -1057)が開山になり創建されたともいう。また、中国の塩瀬浄因が開基になったともいう。(『仲源寺略縁起』『雍州府志』) 鎌倉時代、1228年、旧8月、大雨風による鴨川の氾濫時に、防鴨河使・勢多判官為兼(ぼうがし-せたの-はんがん-ためかね、中原朝臣為兼)が、地蔵菩薩のお告げにより洪水を未然に防ぐことができた。その報恩に地蔵尊坐像を安置し、「雨止(めやみ)地蔵」と名づけたという。(『雍州府志』)。当初は、四条大橋の東北の田野に祀られ「畔(あぜ)の地蔵」と呼ばれたともいう。 その後(年代不明)、勅願寺になる。仲源寺の勅額を贈られたともいう。以後、祇園村の惣堂になる。(『坊目誌』) 安土・桃山時代、1585年、豊臣秀吉の命令により、四条橋の東北辺より現在地に移ったともいう。(『坊目誌』) 江戸時代、1660年、僧・満誉が中興したという。(『坊目誌』) 寛文年間(1661-1673)、目疾地蔵尊は第112代・霊元天皇の命により、僧・宝山が洛外・六地蔵以外の48カ寺の地蔵尊を選んだ、洛陽四十八願所の霊場の一つになる。 1684年、地蔵堂の名が記されている。(『雍州府志』) 1867年、類焼する。(『坊目誌』) 第121代・孝明天皇(在位:1846-1867)の援助により再興された。(『坊目誌』) 現代、2005年、「平成洛陽三十三所観音」が復興された。 ◆勢多 判官 為兼 鎌倉時代前期頃の令外の官・勢多 判官 為兼(せた-の-はんがん-ためかね、?-?)。詳細不明。勢多(田)為兼、中原朝臣為兼。防鴨河使(ぼうかもがわし)に任じられた。鴨川の堤防修築を司った。 ◆禹 中国古代の伝説上の帝王・禹(う、?-?)。詳細不明。禹王。姓は姒(じ)、別名は文命。西方の異民族の出身ともいう。父・鯀(こん)。尭帝の時代に黄河の大洪水が起こり、父・鯀が治水にあたり失敗する。その後、舜帝は禹に治水を命じた。禹は部下の益(えき)・后稷(こうしよく)とともに刻苦13年で成功した。水を導き、農業・産業を整備した。その功により舜帝から天子の位を譲られ、夏王朝を創始したという。 治水に当たり、自らは衣食を粗末にし、身を粉にして働いたとされ伝説化した。尭・舜と並び太古の聖王とされる。禹の死後、子・啓が諸侯から推されて天子になり、中国の世襲王朝の始まりになったという。 ◆目疾地蔵 本尊の「目疾地蔵」(290㎝)は、室町時代作になる。「泣き地蔵」、「雨止み地蔵」、「眼疾地蔵」などとも呼ばれている。 玉眼入りの眼が赤く、風眼(ふうがん、淋菌性結膜炎)を患うように見えることから眼病治癒の信仰を集めた。寺伝によると、平安時代後期、1022年に、仏師・定朝(?-1057)は、末代衆生済度のために、護持仏の厩戸王(うまやどのおう、聖徳太子、574-622)自刻の地蔵菩薩をその胎内に納めた。38カ月の歳月をかけ丈六の地蔵菩薩を造立したという。(『仲源寺略縁起』)。木造、寄木造、玉願嵌入。 かつて地蔵尊を信仰する老夫婦があった。だが、夫は眼を病み失明してしまう。妻が地蔵尊に恨みを述べると、地蔵尊が現れ、寺の閼伽(あか)水で目を洗うようにと伝えた。その通りにすると眼が見えるようになったという。御礼参りに訪れると、地蔵尊の玉眼の右目が赤く、涙を流しているように見えたことから、以後、目疾地蔵と呼ばれるようになったともいう。また、地蔵尊は土中より現れた。そのため、目の彩色が曇り、風眼(やみめ)のようになったともいう。(『山州名跡誌』) 地蔵尊についてもさまざまな伝承がある。かつて土中にあり、掘り出されて四条橋東北の小祠に安置されていた。鎌倉時代の仏師・湛慶の作という。祇園社の参詣者が、雨の日に寺で雨が止むのを待ったので、「雨止地蔵」の名になった。鴨川が増水すると川を渡れなくなり、雨宿りしていたため、「雨止地蔵」と呼ばれたともいう。 ◆仏像 ◈観音堂に木造「十一面千手観音坐像」(248/252㎝)(重文)が安置されている。平安時代後期作という。伝承として春日仏師作という。 かつて東山・雲居寺(うんご-じ)、また、その塔頭・桂橋寺(けいきょう-じ)の本尊であり、その後、遷されたともいう。洛陽三十三観音巡礼第16番札所になる。仲違した男女仲を取り持つという。 木造、金箔押、漆箔。 ◈本堂脇檀に、「山越(やまごえ)阿弥陀如来像」が安置されている。室町時代作という。平安時代の恵心僧都(源信、942-1017)作との伝承がある。山の形の彫刻の背後より上半身を現わしていることから、「山越」と呼ばれている。 ◈「走り大黒天」、「天道大日如来」も安置されている。 ◆文化財 ◈紙本墨書「目疾地蔵尊縁起略(仲源寺縁起 天正本)」1巻は、安土・桃山時代、1588年作になる。本尊・地蔵菩薩(目疾地蔵、雨止み地蔵)の来歴・霊験を記している。縦27.3×横121.8㎝。 ◈紙本墨書「仲源寺古縁起(仲源寺縁起 寛永本)」1巻は、江戸時代前期、1626年の書写になる。 原本には、鎌倉時代前期、1228年8月に賀茂川洪水の際に、勢田判官為兼が川岸に向かったところ、僧(仲源寺本尊・地蔵菩薩)が現れたと記している。 安土・桃山時代、1578年の梅本彦五郎正勝の書写による識語(書写・入手の由来・年月などを記したもの)がある。かつてあった縁起額が被災したため、勢田判官為兼の子孫・勢田備前守為房のもとにあった巻物を書写したと記している。縦25.2×横233.5㎝。 ◆勢多判官為兼 鎌倉時代前期の勢多(田)判官為兼(中原朝臣為兼)、鴨河使(防鴨河使)とは、平安時代初期に設置された令外(りょうげ)の官であり、鴨川の堤防修築を司った。為兼の伝承が後に仲源寺縁起に取り込まれている。 ◈鎌倉時代前期、1228年旧8月、鴨川の氾濫時に、為兼は、第86代・後堀河天皇の命により鴨川の視察を行う。川に流された人があった。その人は、この地蔵堂に取り付いて助かった。小さな堂には、地蔵大仏が安置されていた。稚児が現れ、「人君徳を失い、庶人義を去りて利に走る時は、天道怒りて災を降すに水火の害を以てす。この水に克つものは土なり。土の神を地蔵菩薩という。汝早く地蔵尊を念じ、威神力をたのみて民人を救うべし」と告げて去ったという。(『仲源寺目疾地蔵尊略縁起』)。そのため、為兼は地蔵尊坐像を安置したという。 ◈鎌倉時代前期、1228年秋に、鴨川が洪水になり勢田正親町判官中原朝臣為兼が救助に向かうと地蔵尊が現れた。この奇瑞(吉兆)に朝廷は「中原」の姓の「中」に「人」を添えて「仲」、「原」に「水」を添えて「源」とした。合わせて「仲源寺」の称を与えたという。(『目疾地蔵尊略縁起』) ◈1228年の洪水で為兼が水を防ごうとした。だが、手の施しようがなかった。その時、異僧が現れ、鴨川の北に弁財天社、東岸南方に夏禹廟(かのうおう)を祀ると水は引くと告げた。僧は寺に消えたため、為兼は僧の正体が地蔵尊であると知る。(『雍州府志』巻2、『京羽二重織留』)。為兼は、報恩のために、鴨川東岸に弁財天社(弁財天町)、夏禹廟を建立し、地蔵尊を造仏、安置したという。 ◆伝承 地蔵、観音についていくつかの伝承がある。 ◈平安時代後期、白河法皇(1053-1129)は、祇園女御(?-?)のもとに通いある時に仲違した。法皇は、千手観音の法要の一つである「千手愛敬法」を奉修したところ、元の鞘に納まったという。以来、夫婦・恋人間で仲違すると、千手観音に願掛けし、男女の仲を取り持ってもらえるとの信仰を集めた。 ◈鎌倉時代に、地蔵尊は「畦(くろ)の地蔵(畦地蔵)」と呼ばれた。四条大橋近くの畦道にお堂があり、鴨川の氾濫を鎮める地蔵として信仰を集めていたともいう。(『雍州府志』) ◈鎌倉時代、洪水を防いだ禹王(うおう)の故事に因み、夏禹廟(燕丹の社とも)が鴨川東岸(五条橋中島の晴明塚付近とも)に祀られたという。禹王は、中国古代の聖王で治水の功があった。 ◈江戸時代、地蔵は禹王の化身として、鴨川の治水神とされた。鴨川の東岸のこの地に、かつては禹王社を名乗る神明社(伊勢神宮分社)が隣接していたことに起因しているともいう。 これには前段の話がある。鎌倉時代、四条橋下に綴(つづれ)法師と呼ばれる乞食僧がおり、天下の悪党とされた。六波羅探題の後藤某という武士が捕えて首を撥ねた。その後、怨霊が祟ったため、五条橋(四条橋の誤りとも)下に夏兎王廟を祀り、防水祈願した。(『蔭凉軒日録』)。 室町時代後期に、夏兎王廟は神明社に転化し、その後身が仲源寺になったともいう。鴨川治水神の役割が次第に変遷していった。 ◈江戸時代、俄雨などの際には、界隈の芝居街(祇園社、知恩院の参詣者とも)の雨宿り場として寺が利用されたことから、「雨止(あめやみ)地蔵」と呼ばれたという。さらに、「雨止」が転訛し「目疾(めやみ)」になり、眼病平癒信仰になったともいう。 ◆防鴨河使 平安時代前期、弘仁年間(810-824)/824年以前に、防鴨河使(ぼうかし)は設置されたとみられる。令外(りょうげ)の官(大宝令・養老令の条文に規定されていない)であり臨時の職だった。824年に任期が3年と定められ、831年に4年になった。861年に防葛野河使(ぼうかど-の-かわし)とともに廃され、業務は山城国司に移った。ただ、その後も復活している。 京都の浸水を防ぐための官司であり、鴨川の水防・新堤の造築・修造・管理にあたった。三等官制で、長官(かみ、使[し])1人、判官(じょう)1-2人、主典(さかん)2-3人を置いた。長官は主に検非違使佐(けびいしのすけ)・尉(じょう)・弁官、判官は検非違使尉・志(さかん)、主典は検非違使志・府生(ふしょう)・弁官局の史生(ししょう)が任命されていた。 堤防が決壊すると、決壊個所の巡検・調査後に防河工事の臨検、修補後に覆勘(ふっかん)という巡検を行っていた。 ◆神輿洗 祇園祭に際して仲源寺では、神輿洗の神事(7月10日、7月28日)が行なわれる。 中御座を清めるために、宮川(鴨川)から「御神用水」を汲み上げるのに先立つ午前中の神事は、鴨川とゆかりの深い当寺で行なわれている。 ◆年間行事 眼病平癒・身体健康祈願(毎月23日)、水子先祖供養(毎月24日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『旧版 京のお地蔵さん』、『京都・山城寺院神社大事典』、『雍州府志』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京の地蔵紳士録』、『京の鴨川と橋 その歴史と生活』、『京都を歩こう 洛陽三十三所観音巡礼』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都の仏像』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、『京の寺 不思議見聞録』、『増補 洛中洛外の群像』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|