|

|

||

| 京都花街・遊郭略史 Kyotokagai |

||

| 京都花街・遊郭略史 | 京都花街・遊郭略史 | |

|

|

|

祇園甲部(東山区)、街並、歌舞練場    上七軒(上京区)    先斗町(中京区)、街並、歌舞練場    宮川町(東山区)   祇園東(東山区)   島原(下京区)  旧花街、三本木界隈(中京区) *本文とは関係ありません。  旧五番町界隈(上京区) *本文とは関係ありません。  旧七番町界隈(上京区) *本文とは関係ありません。  橦木町廓之碑(伏見区)  橦木町界隈(伏見区) *本文とは関係ありません。    旧五条楽園界隈(下京区)、五條会館(歌舞練場)

|

現在、京都には6つの花街(かがい、上七軒、祇園甲部、祇園東、先斗町、宮川町、島原)が存在している。ただ、現在、芸妓の存在しない島原については花街ではないともいわれる。京都は花街と遊郭の発祥地であり、中世以来の京都のもう一つの歴史を刻んできた。いまもなお、京都の花街には、洗練された芸能が継承されている。

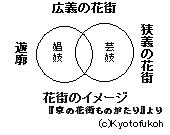

◆歴史年表 奈良時代、『万葉集』(7世紀後半-8世紀後半)に、遊行女婦(うかれめ)とある。 平安時代(9世紀以前)、傀儡子(くぐつ、傀儡)という諸国を旅する芸能集団が存在した。 平安時代、鳥羽院(1129‐56)の時、『平家物語』に、遊女の白拍子(しらびょうし)、島の千歳、和歌の前の2人が舞ったとある。時の有力者の愛妾になったという白拍子に、祇王、祇女、仏、静御前などが知られている。 平安時代、朝廷の内宴に内教坊の女官による女楽が行われていた。2つの鴻臚館(こうろかん)では渤海よりの使節に技女がもてなしていた。 鎌倉時代、遊女町が形成されたという。京都近郊では山城宇治、木幡、淀、竹田、小椋などに存在したという。 1193年、鎌倉幕府成立 により源頼朝は、遊君別当(ゆうくんべっとう)に里見冠者義成を就ける。群集地区が生まれ公娼の始まりともいう。(『吾妻鏡』) 1312年、壬生寺大念仏講に茶立女つき茶店(色茶屋)が現れる。 南北朝時代、桂の里の遊女・桂女(かつらめ)、加賀国から入洛したという加賀女があったという。 1347年、北小路西洞院(七条通一筋北の東西)の傾城屋(遊郭)が焼ける。(『師守記』)。京都の遊所の文献初例になる。 1360年、京都の「湯屋風呂の女童部(をんなわらんべ)までも持て扱ひければ」と記されている。(『太平記』) 室町時代、1392年、東洞院七条下ルに傾城屋免許が下りる。九条の里と呼ばれたという。 1411年、「遊君」という接客婦の記述がある。(『東寺百合文書』東寺南大門茶商人の請文) 1422年、五条に立傾城(遊女)が現れる。 1423年、三条辺の遊郭が焼ける。 1431年、京極小路の火事で傾城が焼ける。 1444年、焼失した北野社殿再建の際の余材により、参詣人休憩のための茶店7軒が建つ。上七軒の始まりになる。 1493年、茶屋焼失したという。 1500年、五条(五条東洞院)の「立君」について記されている。(『七十一番職人歌合』) 1528年、室町幕府は傾城局を設置し、勢多家に代わり竹内新次郎を補任洛中傾城局に任命したという。鑑札を与え税金を徴収する。 1567年、公家・山科言継は北野の見世物で妓女の踊りを見る。 室町時代末期、五条東洞院に傾城町があったという。 安土・桃山時代、1582年、公家・山科言経は清水、「祇園茶屋」に立寄り沈酔する。(『言経卿記』)。この頃、女たちの小歌踊の「ややこ踊り」の芸団が現れる。 1587年、北野大茶会で、豊臣秀吉は七軒茶屋で休み、みたらし団子を賞賛し、渡世免許を与える。江戸時代の上七軒の遊女茶屋免許につながる。 1589年、浪人・原三郎左衛門、同志の林又一郎は豊臣秀吉の許可を得て、冷泉万里小路(柳馬場)に廓を開き、二条柳町廓(柳町の廓)と名付ける。日本初の公娼街になる。範囲は北が夷川通、南は押小路通、東は寺町通、西は柳馬場通内という。 1592年、豊臣秀吉による伏見城築城の際に、脇坂中務邸宅が割り当てられた地は、その後、中書島(ちゅうしょじま)と呼ばれる。跡地には荷附問屋、茶屋株を公許される。中書島遊郭の始まりになる。 1593年、京都所司代・前田玄以は、柳町の遊女を三級に分け、それぞれ落銭を徴収する。 1594年、慶長の大地震により伏見城が損壊し、女中が多数犠牲になる。豊臣秀吉は、柳町遊女を殿中臨時雑仕として奉仕させる。 文禄年間(1592-1596)、豊臣秀吉は、壬生寺裏の茶店に立寄る。この地は後に壬生遊郭になる。 慶長年間(1596-1615)、女中心の女歌舞伎が起こる。阿国も北野社東門前で舞ったという。 1596年、伏見に撞木町(しゅもくちょう)遊郭が開かれる。林又一郎は、伏見田町に遊女町を開く。 1599年、禁中でややこ踊りを上演する。北政所は大坂城より三本木に移る。 1602年、徳川幕府は、遊里周辺の過密化と御所に近いことから、遊里を二条柳町より六条三筋町へ移転させる。六条柳町、三筋町とも呼ばれる。 1603年、出雲の阿国が北野社でかぶき踊りを上演する。男装し茶屋遊びに通う伊達男を演じ、大好評を博する。この頃、「若しゅかぶき」が現れたという。(『古今役者大全』) 江戸時代、1604年、渡辺掃部、前原八右衛門らが伏見に撞木町遊里を開く。中書島、墨染も復する。北野で妓女の踊りが興行されている。(『鹿苑日録』) 1605年、幕府は相国寺の元佶に命じ、祇園坊中の遊女行為を禁じる。下河原が開発される。 1606年、高台寺建立に伴い、寺に舞伎が出入りする。北政所(高台院)は侍女に遊芸を学ばせる。 1608年頃、孝亮宿禰が四条の女歌舞伎を見る。(『孝亮宿禰日記』) 1610年、林又一座の遊女が演じる遊女かぶきが、加藤清正の招きにより熊本に入る。 1612年、禁中で女歌舞伎が上演される。 元和年間(1615-1624)、祇園社、東山に茶汲女が現れる。 1617年、六条三筋町を対象にする「元和五ヶ条」が出される。六条三筋町に住吉神社を勧請する。廓内西に上・下太夫町ができた。「男芝居」(若衆歌舞伎)が現れたという。(『古今役者大全』) 1618年、京都所司代・板倉勝重は、女芸能者を集め、三筋町内に西洞院町を開く。六条柳町は拡大され、その範囲は北が五条通、南は魚棚通、東は室町通、西は西洞院通内になる。清水町三丁目に茶屋渡世、茶立女を許可する。 1619年、京都所司代・板倉勝重は八坂法観寺門前に、茶立女つきの茶屋渡世を許可する。八坂上町が開発される。 1620年、京都、伏見の娼家らが江戸に進出し、葭原に京町を開く。 元和年間(1615-1624)、三筋町遊女の町売が禁じられる。祇園町の水茶屋、煮売茶屋、料理茶屋に茶汲女、茶立女、酌取女が現れる。京都所司代は七ッ櫓を公許する。 寛永年間(1624-1643)、六条三筋町は繁栄する。上七軒は公許され、以後、北野門前遊里として栄える。 1624年、北政所(高台院)没後、高台寺の芸者が市井で営業を行う。山根子(やまねこ、山猫)芸者と呼ばれ、下河原(八坂神社南門-庚申堂)に住んだ。 1627年、六条三筋町(後に島原移転)の吉野太夫に明の呉興より恋文が届く。 1628年、下の森の開発が行われる。東三本木通の開発がされる。 1629年、風俗を乱すとして「女歌舞伎禁令」が出る。以後、前髪立ちの美少年が演じる若衆歌舞伎が盛んになる。ただ、女歌舞伎と並行、また、それ以前より興行されていたともいう。 1631年、吉野太夫は京都の豪商・灰屋紹益に身請けされ結婚する。 1640年、幕府、京都所司代・板倉周守重宗の命により六条三筋町は、朱雀野に移転になる。(「替地受取証文」)。西新屋敷、また島原一揆に喩えて島原と名付けられ、島原の始まりになる。幕府公認、唯一の遊郭街(東西99間、南北123間)になる。以後、京中の廓、遊女の町売、夜の営業が禁じられる。 1642年、京都所司代・板倉重宗は「寛永傾城法度」を出す。 1652年、風呂屋一軒に女二人の令が出る。売色が横行したとして若衆歌舞伎の女装が禁じられる。(かぶきもの追捕令)。以後、野郎歌舞伎になる。 1654年、祇園社の参詣者のために水茶屋が公許される。一軒に付き茶立女一人になる。 1661年、京都所司代は京中の歌舞伎を禁じる。 1665年、撞木町遊郭で天神位を廃する。 1666年、宮川筋一町目が開発され、鴨川岸に石垣(東石垣)が築かれる。祇園外六町の開発により、祇園新地になる。川端町の開発。 1668年、宮川町の鴨川護岸が完成し、東石垣と呼ばれる。宮川町一丁目が開発される。 1669年、京坂に女郎が男装して見世に出る若衆女郎が現れる。 1670年、京都西奉行は、清水(清水新地)、八坂(辰巳新地)、祇園、上七軒の遊女を禁じる。茶店に茶立女は一人とする。鴨川新堤(西石垣)築造後、先斗町護岸が完成する。鴨川四条辺の護岸大改修により外六町ができる。新河原町通(後の先斗町)、弁財天町、常盤町、二十一軒町の開発。 1674年、若松町(橋本町、梅の木町とも)に5軒の家が建つ。先斗町の始まりになる。 1682年、先斗町の名が初めて記されている。(井原西鶴『好色一代男』) 貞亨年間(1684-1688)、清井町が開発される。 1685年、東石垣町(宮川町)の茶屋に遊女を隠し置き、茶屋亭主6人が死罪、畿内追放になる。 元禄期(1688-1704)、撞木町遊郭は全盛になる。宮川町の陰間(かげま、男色)が最盛になる。島原が最盛になる。 1688年、中書島の遊女、茶屋株が許される。京都唯一の河口遊所になる。白梅図子(新夷町)が開発される。 1691年、清水は禁止令により廊になる。 1697年、京都町奉行は白人(しろひと、町遊女)を禁ずる。 1669年、所司代の命により、宮川筋六町目、七町目を開く。墨染に茶屋株、茶立女を免許する。 1691年、清水新地が開発になる。 1700年、茶立女は一軒一人の令がある。茶立女の遊女風を禁じる。 1701年、大石内蔵助父子は宮川町陰間と遊興したという。 1701年-1702年、大石内蔵助が撞木町で遊興したという。 1702年、島原はこの頃、最盛期になる。「ぽんと町」の名が記されている。(『万宝節用集名鑑』) 1703年、松屋町より白梅図子へ移った者に煮売茶屋を許可する。島原で踊り場を造り、太夫の総おどりが催される。 宝永年中(1704-1710)、壬生寺門内での女性宿泊を禁じる命令が出る。 1706年、七条新地(正面通-七条通)が開発される。 1707年、清水新地の清水二丁目、三丁目、四丁目に遊女厳禁の達しがある。 1708年、烏丸下立売付近より内野に移る。東洞院北部(三本木)の町屋を鴨川西岸に移す。 1712年、西石垣斎藤町に生洲株を許可する。三条、四条間の茶屋、旅籠屋を認可する。祇園町内六町を開く。五条橋下を開発する。 1713年、祇園清本町などに茶屋が建ち始める。清水三丁目(清水新地)が類焼し、茶屋が再許になる。祇園新地内六町、清本町より東の新宮川筋が開発される。七条新地(正面通-五条通)が開発される。 1716年、下ノ森(新建町)に茶屋渡世許可になる。 1717年、七条新地に煮売茶屋60軒(但し1軒に酌取女二人、見習女)を許可する。 1718年、公許の遊郭以外で売春した隠売女の取締がある。 1723年、祇園で白人の取締がある。 1724年、島原揚屋町は、他町での揚屋営業禁止を訴える。 1730年代、五番町に茶屋株が許される。 1730年、祇園大火になる。西陣の大火により上七軒、五番町にも被害がある。 1732年、島原廓の西に門ができる。内六町の祇園茶屋株公許により、上納金で大和橋を架け替える。 1734年、二条新地が公許になる。聖護院領畑地を開発し、旅籠屋、茶屋が許可、上七軒の出店により遊女屋渡世者が入る。 1735年頃、祇園会ねり物が始まったという。(『橘窓自語』) 1737年、祇園新地の「芸舞子」「舞子」の記述がある。(『洛陽勝覧』) 1738年、先斗町の遊女・お俊が釜座三条の呉服商・井筒屋伝兵衛と聖護院の森で心中する。事件は、近松門左衛門の浄瑠璃「近頃河原達引」で有名になる。 1742年、正面-七条間の鴨川西(七条新地)に煮売屋(にうりや)60軒が公許になる。一軒につき酌取女二人ずつになる。 1745年、末吉町、清本町に妓楼が建てられる。 1750年、遊女体取締りにより、祇園町、宮川町の茶屋女が多数、島原に送られる。宮川町二筋目が開通する。清水新地が公許になり栄える。 宝暦年間(1751-1763)、女の芸子(芸妓)が現れたという。(『翁草』) 1750年、花街弾圧がある。 1751年、祇園が、宮川町筋一町目-六町目の10年限りの茶屋株を許す。宮川町は遊里として認可され、遊所に芸者が現れる。祇園町、縄手通の茶屋渡世も10年許可される。島原に芸妓が現れたと記されている。「舞子」についても書かれている。(『一目千軒』『翁草』) 1758年、五条橋下に建屋が発ち始める。平居町、都市町が開発される。桝屋町(辰巳新地)が開発され遊女屋が公許になる。 1761年、京都所司代は島原を京都遊里の惣年に任じる。正面-七条間(七条新地)の煮売屋は再許になり島原の支配を受ける。酌取女は遊女になる。上七軒の真盛町が茶屋株借受し南京極町に進出する。五条橋下の起こりになる。 1761年、上七軒(真盛町)から橋下(南京極町)に茶屋株を貸し付ける。 1763年、天王町より移り、新生洲町とする。 1767年、藪の図子が開発される。 1768年、京都の「舞子」について記されている。(『麓の色』) 1770年、私娼狩りで、娼婦は島原に送られ、「島流し」と呼ばれた。 1775年、夷町より白梅図子へ移った者に煮売茶屋が許可される。 1780年、浅井町が開発される。 1781年、下之森(東町、西町)に茶屋渡世が許可される。五番町が四番町を編入する。 1788年、宮川町団栗より出火し廓の多くを焼失する。(天明の大火)。島原、祇園町は焼失を免れ栄える。 寛政年中(1789-1801)、元四番町、五番町の煮売茶屋、茶立女が許可される。 1790年、祇園町・祇園新地、二条新地、七条新地、北野上七軒の遊女屋を5年間を限りで公認、公課を命じる。各遊所に遊女屋は20軒まで、一軒につき遊女は15人までに限定される。祇園町同新地、二条新町(吉祥院新地)、先斗町などの隠売女が傾城町へ送られる。茶屋株は一時差し止められる。だが、5か月後には取り戻し営業再開になる。先斗町の公許はなされなかった。上七軒で5年限りの遊女町を再公許される。五番町に遊女屋が許可される。島原よりの出稼ぎにより七条新地(南部5町)は傾城町出稼の格を得る。 1793年、円山の安養寺が「歌舞の場」になっていた。(『思出草』) 1797年、七条新地が五条橋下の非合法隠売女の客引き業者を訴える。 1798年、下立売七本松西入ルより内野へ水茶屋の出稼ぎする。 1800年、辰巳新地は、八坂上町、金園町の芸者を建仁寺門前下柳町へ出店することが許可される。 1801年、下之森新建町に遊里が許可になる。 1802年、江戸の読本作者・曲亭滝沢馬琴は入洛し、京の遊女町、「げい子」「舞子」について記している。(『羇旅漫録』)。 文化年間(1804-1818)、島原は衰微する。 1813年、京中茶屋株の全面許可になる。下之森(東町)、上七軒の芸者取扱許可になる。先斗町の遊郭が公認される。二条新町の芸者取扱許可される。上七軒の真盛町が平居町(五条橋下)に拡大する。 1814年、先斗町に芸者が初登場する。 1829年、辰巳橋が架け替えられる。 1830年、地震により島原が倒壊する。女犯(廓通い)により僧多数が捕縛される。 1832年、円山辺の山根子は町奉行により営業停止になる。清水は禁じられる。 1841年、老中・水野越前守忠邦は古来免許地以外での歌舞歓娯を禁じる。 1842年、京都所司代・牧野忠雄は島原以外での営業を禁止する。祇園町、祇園新地、二条新地、北野上七軒、七条新地、清水新地の遊女渡世、茶立女・芸者を置く茶屋渡世の者に6か月内の商売替え、傾城町への移転を命じる。先斗町の水茶屋、芸妓を禁ずる。私娼は島原に送られ、島原は栄える。三本木は手入を免れる。撞木町、中書島は存続を認められる。墨染は、恵美酒町(撞木町)、中書島へ移るように命じられる。 1843年、墨染は旅籠屋、商人宿への転業が認められた。 1848年、島原以外での営業を禁止に対する緩和令が出される。以後、島原は衰微する。 1851年、京都所司代・脇坂淡路守安宅は祇園町、祇園新地、二条新地、北野上七軒、七条新地について10年間に限り遊女、芸者共に公許する。早尾町に七条新地が出店する。 1852年、下之森は上七軒と組合う。 1854年、島原大火になる。揚屋町は焼け残る。 安政年間(1854-1860)、上七軒は芸妓を主とする。 1856年、祇園町、祇園新地、二条新地、北野上七軒、七条新地の4か所に5年に限り茶屋渡世の公許がされる。 1857年、祇園新地内の林下町、橋本町の遊女屋・茶屋渡世に対し、大和大路廿一軒町、同常磐町、同弁財天町、四条中之町、四条川端町、宮川筋1丁目へ振り替えを命じる。宮川筋一町目は祇園新地に入り、再営業を許可される。祇園、二条、上七軒などへの遊女屋、茶屋渡世出稼も許可される。清水四丁目が二丁目、五丁目の茶屋株を引き受けたともいう。 1858年、五番町で上七軒からの出店名義で遊女屋が許可される。 1859年、先斗町、五番町(上七軒の出店として)、宮川町(七条新地の出店として)、五条橋下(七条新地の出店として、都市町、平居町、南京極町)に遊女屋茶屋渡世の許可が下りる。祇園、外六町を加え、宮川筋七町目は遊郭地になる。東石垣一丁目は脱落する。二条新地は先斗町に出店する。 文久・慶応年間(1861-1888)、二条新地が栄える。 1860年、上七軒の遊女町公許が通年になる。 1864年、禁門の変で七条新地、五条橋下などが焼失する。七条新地は林下町、橋本町に移る。祇園町は焼失を免れる。 1865年、祇園大火(新地焼け)により、焼失を免れた林下町、橋本町に遊女屋、茶屋が移る。 1867年、祇園町、同新地、二条新地などより年間3000両の上納を命じ、祇園新地、二条新地、先斗町などの茶屋渡世を無期限許可される。五番町は無年限許可を得る。 幕末、花街の三本木、遊所の白梅図子が栄える。祇園は勤皇派、先斗町は佐幕派に肩入れする。 近代、1868年、鳥羽・伏見の戦いにより中書島は全焼、撞木町遊郭、墨染遊郭は焼失を免れる。 1869年、五番町遊郭の四番町、三石町などが四番町になる。官命により七条新地の南部五町が廃廓される。 1870年、京都府は島原遊郭支配を廃止宣言する。京都府は営業免許地以外での茶屋・遊女屋の新規開業を禁止する。新三本木、下河原、清水四丁目、四番町一部、壬生、新夷町が遊所として認可される。府は、同業者組織「茶屋商社」「遊女商社」の結成命じる。組織「芸者商社」を設立する。窮民授産所設置のためとして、芸者・遊女1人に付、日高の20分の1の納税義務化になる。医師・明石博高は祇園一力楼主・杉浦治左衛門と、祇園幸道に療病館を建て、娼妓の性病罹患検査、治療のための検黴(けんばい)・駆黴(くばい)を行う。膳所藩京屋敷跡に、茶屋(祇園乙部、祇園東)が建ち始める。 1871年、勧業場事業規則第10条に「遊廓を管し之を移し或いは之を廃することを建議すること」と記される。 1872年、明治政府は、ペルーの奴隷船「マリヤ・ルーズ」号の奴隷解放事件に絡み、太政官布告「芸娼妓解放令」を発し、芸妓・娼妓の人身売買など規制した。だが、実行力はなかった。京都府は布達「遊女芸者改正ノ儀遊所ヘ達シタル旨布達ノ事」を公布する。府参次・槇村正直は『京都府下遊廓由来記』編纂を府勧業部に命じ、遊廓沿革、区域、地域限定させる。 同年、第2回京都博覧会付博覧で都をどり(祇園甲部)が初演される。都をどりは官僚・槇村正直(のちの京都府知事)、一力の杉浦治郎、京舞井上流家元三世・井上八千代(片山春子)により生み出された。鴨川をどり(先斗町)が初演される。祇園甲部歌舞練場が旧清住院跡(四条通花見小路下ル西)に開設される。2回以降の都をどり(祇園甲部)の会場になる。付博覧で立札の手点が披露される。 1873年、2月「賎業者を正業に帰せしめる目的」により、下京区第十六区婦女職工引立会社(島原の遊所女紅場)が開業する。その後、3月に祇園の下京十五区・上七軒の上京六区、4月に宮川町の下京二十区、6月に先斗町に下京六区に開かれた。縫物、綿紡績、莫大小、糸繰、縫繍、懸績、機織、養蚕、製茶の局があり、芸者遊女は強制入社させられる。傾城屋・遊女屋・茶屋は貸座敷、芸者は芸妓、遊女は娼妓と改称される。清水新地遊郭が消滅する。この頃、辰巳新地遊郭が消滅する。 1874年、府により婦女職工引立会社は遊所女紅場と改称される。私費により娼妓黴毒治療所「療病館」が置かれる。祇園花見小路が開通する。祇園女紅場と改称になる。先斗町にも女紅場が開かれる。五番町女紅場を開く。鴨川おどり(先斗町)は寄席の千代廼屋(四条河原町西入上ル)で行われる。この頃、辰巳新地遊郭、白梅図子遊郭が消滅する。 1876年、京都府は「売淫罰則」「駆黴規則17か条」を制定する。建仁寺内の福聚院に京都駆黴院仮院を設置する。この頃、三本木遊郭が消滅する。 1880年、宮川町女紅場は東新道に置かれる。この頃、壬生遊郭が消滅する。 1881年、八坂女紅場に改称される。祇園町の南北が女紅場経費の積立をめぐり対立する。膳所裏に美麿女紅場(のちの祇園乙部歌舞練場)が建てられる。花見小路が開通し、桜が植えられる。 1882年、「貸座敷取締規則」「娼妓営業取締規則」が布達される。貸座敷営業免許地として、京都市内9か所(上七軒、五番町、二条新地、先斗町、祇園新地、島原、宮川町、下河原、七条新地)、市外6カ所(伏見、墨染、中書島、福知山柳町、宮津万年町、同新浜)合計15か所を定める。祇園花見小路に京都駆黴院が新築になる。新露地(清明塚の板跡、悲田院分置地)に祇園新地膳所裏の業者が一現茶屋を開く。 1883年、京都府は甲第158号、159号を合わせ「貸座敷及娼妓取締規則」に改める。「売淫罰則」を廃して「売淫規則」を定める。八坂新地の芸妓・政員らは芸妓自由講を組織する。 1884年、「賦金規則」が布達される。鴨川をどり(先斗町)が休演する。(1894年まで) 1885年、府令により娼妓は15歳以上に定められる。娼妓紹介所ができる。慈善団体「娼妓互みん会」を結成する。七条新地と五条橋下が合併する。 1886年、「府令五業取締規則」「貸座敷及娼妓取締規則」を廃止する。貸座敷営業許可区域は新生洲町、中川町、新先斗町、大文字町、難波町、杉本町になる。府令により祇園町は下河原町を吸収する。祇園新地に末吉町小林、外二戸島原の支店ができ太夫が置かれる。五条橋下などを併合し七条新地が拡大する。京都府は祇園町南北に対して甲部、乙部に改称することを命じた。二条新地の移転先として祇園丙部(清井新地)ができる。下河原遊郭が消滅する。宮川町に五業組合(貸座敷、尾形小方、引手茶屋、娼妓、紹介人)が結成される。 1887年、京都洋学校(のちの第三高等中学校)は二条新地女紅場を吸収する。この頃、二条新地遊郭は消滅する。 1888年、清井新地・祇園丙部が祇園甲部に合併する。三宅三代鶴ら芸娼妓の慈善会を組織する。市区改正・第三高等学校誘致により二条新地遊郭の指定を外し営業停止になる。 1890年、京都キリスト教団神徒らが廃娼運動推進を決議する。祇園甲部、先斗町、宮川町の芸妓が北垣国道府知事に対して市税徴収不服の訴訟を起こす。先斗町に伊勢講が結成され、芸妓、お茶屋、旦那衆などが伊勢神宮に参詣していた。 1891年、6月頃、宮川町・祇園町の芸妓有志が、鴨東婦人慈善会・祇園慈善会を結成する。(「日出新聞」)。中書島、墨染、橋本の娼妓が入院時の食費支給を求める。祇園甲部で慈仁会結成される。 1892年、京都市の遊郭営業賦金付加税に対し、遊郭代表が内務大臣に請願する。宮川町歌舞練場と改称する。 1893年、先斗町の芸者が減税を請願する。京都府は駆黴規則を改正し、施設を駆黴所、駆黴院と改める。日本基督教婦人矯風会は、職業婦人宿舎(後の慈愛館)を建てる。祇園祭のねりものがこの年以降に止む。 1895年、先斗町の翠紅館が完成する。鴨川をどり(先斗町)が再開する。島流しが行われる。平安神宮が創建され、以後、時代風俗行列に花街からも参加する。 1896年、宮川町の箱屋で給与増額を要求する。この頃、二条新地が消滅した。 1897年、駆黴院の臨時分病室が祇園歌舞練場に設置される。宮川町歌舞練場が新築造になる。「芸妓営業区域制限」が定められる。三本木(上ノ町、中ノ町、南町)が再び花街になる。 1899年、中書島の芸妓らが芸娼妓解放記念として御香宮に集団参詣する。 1900年、内務省は省令「娼妓取締規則」を発する。京都府は、「貸座敷取締規則」「娼妓取締規則」「娼妓健康診断施行規則」「芸娼妓紹介業取締規則」「賦金徴収規則」を発布する。駆黴院を八坂病院へ改称し、娼妓検査所を併設する。10月14日、木下尚江ら、四条教会で廃娼演説会を開く。(「大阪朝日新聞」) 1901年、七条新地の娼婦が七条署へ自由廃業を届出する。(「大阪朝日新聞」)。祇園甲部(祇甲)、乙部(祇乙)は共有財産をめぐり法廷で争う。 1902年、八坂女紅場学園は財団法人になる。遊郭の芸者総代は芸妓税増税に対して市会へ陳情する。上七軒の北野会館が完成する。上七軒秋の温習会「寿会」が始まる。鴨西歌舞練場(先斗町)が開かれる。 1905年、上七軒に娼妓が出る。 1908年、非公認の売淫を取締まる。 1910年、宮川町、先斗町、祇園乙部により芸妓救済所が設立される。 1911年、祇園甲部は八坂病院跡地(4300坪)を買収する。墨染遊郭は消滅する。 1912年、八坂病院跡地に祇園甲部歌舞練場を新築する。五番町は東を芸妓部、西を娼妓部に分ける。「廓清会」京都支部結成。京都娼妓検査所・八坂病院が六波羅に移る。五条橋下遊郭は七条新地に合併される。この頃、墨染遊郭が消滅する。「貸座敷取締規制」の一部改正になる。五番町、祇園新地甲部、七条新地の表通に面した場所での営業が1915年末内で禁じられる。明治期末、島原は復興する。 1913年、八坂病院・娼妓検査所は東山五条に新設、移転する(後の洛東病院)。祇園甲部歌舞練場が旧地の東に完成する。宮川町歌舞練場が現在地(東山区宮川筋)に移転する。 1915年、都をどり(祇園甲部)が第123代・大正天皇即位記念公演として行われる。 1916年、宮川町歌舞練場が完成する。 1926年頃、下の森遊郭は消滅する。 1927年、先斗町歌舞練場が改築される。鴨川をどり(先斗町)は、篠塚流より若柳流に変わる。五番町は娼妓街に戻る。 1928年、京都廃娼同盟が結成される。都をどり(祇園甲部)の第124代・昭和天皇即位記念公演がある。 1933年、内務省の「娼妓取締規則」改正により、娼妓の廓外への外出が解かれる。 1935年、祇園甲部歌舞練場は現在地(東山区祇園町)に移る。 1936年、島原の太夫道中が復活する。祇園乙部で祇園祭ねりものが復活する。五番町(北新地)で娼妓による放火がある。 1937年、宮川町にダンス芸者が現れる。 1942年、祇園甲部、先斗町、上七軒より娼妓は消えたという。(『明治文化と明石博高翁』) 1944年、京都市は先斗町歌舞練場に市設三条共同勤労所を開設する。都をどり(祇園甲部)は太平洋戦争で休演する。(1949年まで)、鴨川をどり(先斗町)が休演する。(1945年まで)。 現代、1945年、府立娼妓病院の八坂、康生病院を開設する。五番町は西陣新地と呼ばれるが、定着しなかった。 1946年、GHQ(連合軍総司令部)は公娼容認の法規撤廃の覚書を発表する。内務省により娼妓取締規則が廃止される。京都府は公娼を廃止する。鴨川をどり(先斗町)が再開される。 1947年、GHQのポツダム命令として、婦女に売淫をさせた者などの処罰に関する勅令(昭和22年勅令第9号)が出された。「京都府花柳病予防法施行催促」が発せられる。四世家元、四代目井上八千代を襲名する。七条新地の娼妓による七条新地巽会が結成される。 1946年、鴨川をどり(先斗町)が上演再開される。 1949年、祇園東の歌舞練場・組合事務所が完成する。組合名は「祇園東新地」、さらに「祇園お茶屋組合」になる。 1950年、祇園乙部歌舞練場が完成する。都をどりは南座で再開される。京おどり(宮川町)が初演される。 1951年、鴨川をどり(先斗町)は春・秋の2回公演になる。(1998年まで)。八坂女紅場学園は学校法人になる。 1952年、菅原道真1050年大萬燈祭記念として北野をどり(上七軒)が初演される。祇園をどり(祇園東)が初演される。 1953年、祇園甲部歌舞練場が新装になる。先斗町歌舞練場が新装になる。恵比須神社の宵えびすに宮川町の宝恵籠が初登場する。 1954年、京都でも売春禁止法成立促進委員会が結成される。京おどり(宮川町)は阪急京都線延長工事のため南座で上演される。(1968年まで)。宮川町は篠塚流から楳茂都流(うめもとりゅう)に変わる。祇園東で祇園会ねりものが復活する。 1955年、祇園をどり(祇園東)が休演する。(1957年まで)。祇園東で祇園会ねりものが行われる。この年以降、中止になる。 1957年、3月10日、「売春防止法」が一部施行される。府売春防止対策本部を設置した。3月15日、赤線地帯が一斉に転廃業する。(「京都新聞」)。島原遊郭が廃される。五番町遊郭が廃される。 1958年、祇園東新地に祇園会館が建てられる。祇園をどり(祇園東)の上演が再開される。「売春防止法が完全実施になる。宮川町の娼妓は廃される。七条新地は、五条楽園と名を変える。 1960年、京都花街国民健康保険組合が発足する。 1962年、北野をどり(上七軒)が休演する。 1964年、都をどり(祇園甲部)の東京オリンピック大会記念公演が行われる。 1969年(1968年とも)、京おどり(宮川町)は本拠地で上演再開される。 1970年、宮川町歌舞練場が新装になる。花街の中書島は廃止される。 1974年、北野をどり(上七軒)が中止になる。 1976年、島原は京都花街組合連合会を脱会する。 1977年、北野をどり(上七軒)の半萬燈祭記念が行われる。 1989年、祇園をどり(祇園東)は第124代・昭和天皇崩御のために中止される。 1994年、都をどり(祇園甲部)、祇園をどりの平安遷都1200年記念公演を行う。 1996年、京都市観光協会と京都花街組合連合会は伝統芸能後継者の育成、五花街の保存、伝統芸能継承のために、財団法人「京都伝統伎芸振興財団(おおきに財団)」を設立した。 2000年、五世家元として五代目井上八千代を襲名する。 2002年、北野をどり(上七軒)の上演50周年を行う。 2003年、上七軒歌舞練場でのビアガーデンが始まる。 2004年、都をどり(祇園甲部)の4世・井上八千代が亡くなる。 2009年、京都市観光協会は祇園の料理旅館で 「京料理と舞妓の夕べ」を定期的に開催する。 2010年、上七軒歌舞練場の改修工事が終了する。五条楽園のお茶屋、置屋は一斉休業に入る。 2019年、1月以降、市内・府下で新型コロナウイルス感染症患者・死者が相次ぐ。花街も影響を受けた。 ◆花街 京都での「花街」という表現は、戦後に使用されるようになったといわれている。それ以前には、「遊廓」という呼称で総称されていた。この場合の遊廓には、芸妓・娼妓の双方が存在する意味が含まれていた。公娼制下で、遊廓は享楽・娯楽の場であり、総合的な文化サロンの役割も担っていた。 近代以前に、京都は風俗の先進地として栄える。芸妓の花街と遊女の遊郭は、歴史的には街形成の経緯、芸能と風俗、客層の差異などにより各々棲み分けられていた。時に混在・共存・対立しながらそれぞれの街が繁栄してきた。 為政者は常に、花街と遊郭を管理・規制し、時に緩和し、政治・財政・社会統制機能としても活用した。これらの規制に対して花街と遊郭は、迎合・対抗・回避する形で巧みに生き延びる。花街と遊郭は歴史的には明確に区分されていたともいえず、時代により相互間の流動も生じた。たとえば、近代以降まで、花街の上七軒、先斗町には娼妓が混在していた。他方、遊廓の七条新地には芸妓も存在した。公娼と私娼との間の対抗、花街と遊郭間、各花街間、各遊郭間での対立と協調も複雑に絡み合う。時運に乗りきれた街と乗り遅れた街の間での栄枯盛衰が常に繰り返されてきた。 社前、寺前、鴨川周辺に発展した花街と遊郭は、参詣者を対象として発展し、都人が育て、また宗教・宗教行事との深い関わりも生まれた。芸妓とは社前の口寄せ巫女を発祥するともいわれ、歌舞伎の始原になったといわれる出雲の阿国は歩き巫女だったともいう。 花街と遊郭は京都の芸能・風俗史の一側面を形成し、芸能・文化、関連する職種、観光、また四季折々の民俗・慣習とも深く関わった。花街と遊郭は、職業女性が担い手になった数少ない業種でもある。時々の有力者、町人と芸妓・遊女との数々の物語も生まれ、それに付随して文芸・演劇も醸成された。街は戦乱・火災被災も度々受け、多大の損失をこうむるとともに、また大いに利を得た。花街と遊郭が最も花開くのは江戸時代であり、町民の豊かな財力を背景として、一時は京都に40を超える花街と遊郭が存在していたといわれている。その頃の京都は「凡そ洛中なかば皆妓院なり」(滝沢馬琴)、「砂糖づけの町」と形容されるほどに甘美な都と見られていた。それらの繁栄は激動期の幕末、維新にも繰り返されている。 東京遷都後、近代化の政策の一つとして、京都の振興策(京都策)として花街は再び注目される。近代以前、島原が他の花街と遊郭を支配し、近代以後は、祇園に取って代わられた。これらの諸策は政財界が主導し、花街は芸事に特化することで、高級サロンとしての位置付けを得る。政財界の社交場として、京都の再興の手立てとしても充分に機能した。京都存亡の危機を好機に転化させることができた花街文化は、座敷内にのみならず、舞台芸能の一つとしても新しい京都の魅力を加味した。時々の好不況・戦乱の混乱も経て、また、観光化とは一線を画して、花街の芸能と芸道は継承された。他方、市井を対象にして命脈を保っていた遊郭は、戦後の法規制の強化の下で急速に衰微し消滅していった。 今日、お茶屋の数は減少傾向にある。芸舞妓の人数は下げ止まりの状況にある。芸舞妓の9割は京都以外の出身者で占められた。さまざまな時代の変容を受け、京都の花街近代化の模索は、いまも続いているように見える。 ◆花街の語源 花街(かがい/はなまち)とは中国の花街柳巷(柳巷花街)に語源があり、花咲く街、柳の街路を意味し、遊女を花や柳にたとえたという。 京都での花街(かがい)という呼称は古くはなく、戦後、昭和20年代(1945-1954)後半に使用されるようになったという。それ以前には遊廓と呼ばれていた。五花街、六花街という呼び名は、昭和30年代(1955-1964)になってからのことという。 本来、花街には2つの意味が内包されている。広義の花街には芸妓かつ娼妓の街(遊廓)という意味を含む。それに対して、狭義の花街は芸妓本位の街に限られる。 京都でも歴史的には芸妓と娼妓、それぞれ本位の街が形成されるとともに、他方で混在、一部混在、時代により相互間の移行も生じた。また、一部に芸妓と娼妓間の人的な流動も見られた。 近代以降、京都では一応、上からの花街近代化が推進され、次第に狭義の花街(芸妓本位の街)の意味に収斂していく。今日、京都の花街は、芸妓本位の街の意味に限定使用される。 なお、島原について、芸妓が存在しなくなったことから花街には含まれないという見方もある。 ◆山根子 山根子(やまねこ、山猫)は、下河原(八坂神社南門-庚申堂、鷲尾町、下河原町、月見町、上弁天町)に住んでいた芸妓をいう。東山、円山の山の根(麓)に集まっていたことから呼ばれたという。また、延暦寺の僧が使った「子」(妓の意)、「山の子」より転訛したともいう。 北政所(高台院)とも関わりがある。安土・桃山時代、1599年、北政所(高台院)は大坂城より三本木に移る。江戸時代前期、1605年に下河原が開発された。1606年、北政所による高台寺建立に伴い、寺に諸国の舞伎が出入りしたという。北政所は侍女に遊芸を学ばせたという。1624年、北政所没後、高台寺の芸者が円山の六阿弥、双林寺、正法寺で市井の宴席で舞を披露し、纏頭(てんとう、花代)を得た。下河原に住み、幕末から近代(明治期中期?)まで存在したという。女伶(まいこ)とも呼ばれたらしい。 山根子は真葛踊りという総踊りを舞った。これが、近代、1872年の附博覧の際に披露された都踊りの先駆けになったともいわれている。貸席としては左阿弥、叔阿弥跡の翠紅館の流れをくむ料亭「京大和」、曙亭の流れをくむ「坂口」などが現存する。 ◆芸娼妓解放令 近代、1872年、司法卿・江藤新平の「芸娼妓解放令」の発布には、同年に横浜港で起きたペルーの奴隷船「マリヤ・ルーズ」号の奴隷解放事件が関わっている。この時、神奈川県令・大江卓が、ペルーの奴隷売買が人道に反し、日本には古来より奴隷は存在しないと判じた。ペルーは反論し、日本の遊女の人身売買について批判してきたため、江藤が先手を打ち、独断により芸娼妓解放を発した。 ◆女紅 女紅(にょこ/にょこう)とは紡績・裁縫・刺繍など、女の仕事、製品のことで、女工、女功とも書かれた。近代に入り、京都で開かれた女紅場(にょこば/にょこうば)は、一般女子の教育機関であるものと、遊里の芸娼妓を対象にした遊女女紅場、市中女紅場がある。 遊里の芸娼妓を対象にしたものは、近代、1873年に当初は婦女職工引立会社として設立された。2月に島原の下京十六区、3月に祇園の下京十五区・上七軒の上京六区、4月に宮川町の下京二十区、6月に先斗町が相次いで開かれた。翌1874年に女紅場と改称し、遊所女紅場とも呼ばれた。これらは勧業政策の一環であり、遊里を出た後の再就職のための再教育を行う意味があった、製茶・養蚕・裁縫・刺繍・一般教養も教えた。現在も、芸妓養成のための女紅場の名が残る。 一般女性を対象にした教育機関としては、近代、1872年に開校された新英学校女紅場(上京区土手町通丸太町下ル)がある。その後、英女学校女紅場を経て京都府女学校、京都府立第一高等女学校、京都府立鴨沂高等学校へと発展した。 ◆遊女街 江戸時代の文献に記されたおもな遊女町としては次のものがある。 島原、五条坂(清水坂)、北野(上七軒)、内野(五番町)、祇園、祇園新地、二条新地、七条河原(七条新地)、西石垣(先斗町・鴨川)、上宮川町、東石垣、下宮川町、古宮川町、六波羅野(祇園町外れ、宮川町辺)、御影堂うら(寺町通五条下ル)、都市町(といちちょう、五条橋下)、平居町(五条橋下)、一ノ宮町(七条新地)、三宮町(七条新地)、膳所うら(祇園乙部)、富永町(祇園町北側)、末よし町(祇園町北側)、新ばし(祇園町北側)、なはて(祇園外六町)、川ばた(宮川町、川端通三条上ルとも)、先斗町、壬生(壬生寺辺)、五ばん町、七番町(上京区)、三ツ石町(上京区)、六間町(上京区)、寺の前(西九条)、下の森、上七軒、しら女の辻(白梅図子、虱の辻)、御霊うら(下御霊神社辺)、杉本町(二条新地)、野川町(不明)、大文字町(二条新地)、先斗町川ばた、難破町(二条新地)、若竹町(東山区)、新車屋町(左京区)、丸田町(丸太町)、檀王うら。 そのほか非合法として荒神河原口、下粟田口、松阪、団栗の図子、平野、六波羅、中御霊裏、御所うら、御影堂うら、御霊うら、檀王うら、貞安裏、大仏前、丸軒町。 (『羇旅漫録』『京都坊目誌』『山州名跡志』『京町鑑』) 近代、19世紀初頭には祇園新地甲部(芸妓)、乙部(芸娼妓)、先斗町(芸妓)、島原(娼妓)、上七軒(芸妓)、五番町(娼妓)、下ノ森(娼妓)、宮川町(芸娼妓)、五条(七条新地)(娼妓)などが存在した。ほかに、二条新地、新三本木、下河原、中書島などがあった。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『日本花街史』、『京の花街』、『京の花街ものがたり』、『祇園と舞妓』、『京都のくるわ』、『京都大事典』、『京の花街 ひと・わざ・まち』、『京の文化と藝術-立命館大学京都文化講座 京都に学ぶ 8』、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

||