|

|

|

| 角屋 (京都市下京区) Sumiya |

|

| 角屋 | 角屋 |

|

|

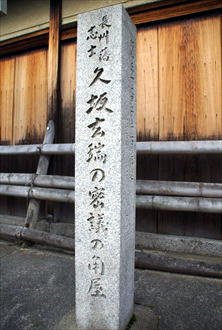

角屋、東面、出格子、駒寄せ  格子  二階、扇の間の欄間  六角形に三つ巴の軒丸瓦、これは吉祥文の亀甲を用いている。  門口、長屋門形式、太い門柱、冠木、上に胴差      門口、太夫は門口から入った。右に玄関  家紋の蔓三つ(つるみつつた)の五幅暖簾  駕籠  新選組が付けたという柱の刀傷、前庭   玄関から見た前庭、沓脱石、縦本引きの敷石、左右に鴨川真黒石が敷かれている。  前庭、天水溜、家門が入っている。上に天水桶、木枠に屋根付き  前庭、辻行燈、笠木猿頭付板葺、錣屋根、火袋は二本線吹寄格子障子貼、袴腰  前庭、井戸  台所  台所、衝立の家紋  台所、箱階段、押し入れ板戸は堅舞良戸、帯桟は引手が丸形、木瓜形  台所土間  台所、竈の神、三宝清荒を祀る。  台所、竈、白漆喰の磨き竈  台所、火消道具、鳶口、袖がらみ、六尺棒、天秤  台所、八方    台所  台所、床収納  台所、西郷隆盛が訪れた際に使ったという盥(たらい)。   地下、冷蔵所   玄関、下は玄関内内側から見た。  掛行燈、玄関 「島原の 角屋の塵は なつかしや 元禄の塵 享保の塵」、吉井勇(1886-1960)   刀掛、12段あり、ここには太刀を置いた。刀は刀箪笥に収めた。  刀箪笥   網代の間  網代の間の床  網代の間、天井の大長枌(へぎ)網代組  長押、一本ものの用材   網代の間、障子と欄間の桟、釘隠し   中庭、戸袋から一本溝で雨戸を引き出し開閉するようになっている。廊下の天井も網代組。  中庭、飛石、苔、植栽、蹲踞、石灯籠などにより構成される。  中庭、釣り灯籠、金銅花菱亀甲文透彫  松の間に向かう一階廊下  松の間の前の間   松の間  松の間、襖絵、幕末の岸蓮山(1808-1859)筆「金地桐に鳳凰図」、額は薩摩剛毅書「蓬壺生春酒」  松の間、欄間、部屋の各所それぞれににさまざまな欄間がある。   松の間、七宝焼きの釘隠し  松の間より観る臥龍の松  松の間、臥龍の松  初代の松  「曲木亭(きょくぼくてい)」(重文)、その奥の「清隠斎茶室」(重文)、かつて樹齢250年から300年という松が茶室の脇に生えていた。その後枯死し、現在は株が残る。(中央やや右寄り)  茶室「囲いの間」  松の間、新撰組もたびたび酒宴を開いた。   鎌倉彫燭台(緞子の間専用) 江戸時代中期、90㎝、新撰組が付けたという刀傷がある。  茶室「囲いの間」前の露地  松の間、西の枯山水  遊仙橋  扇の間、説明板より  「長州藩志士 久坂玄瑞の審議の角屋」 |

かつて、島原で揚屋(あげや)文化を担った角屋(すみや) (重文) が現在も保存されている。島原開基以来唯一の大型揚屋の饗業饗応遺構になっている。贅を尽くした材を用い、各部屋ごとに繊細な意匠で変化させ、細部に至るまで技巧を凝らしている。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1589年、傾城町柳町が開かれると、角屋の初代・徳右衛門は揚屋を営んでいる。 1602年、六条三筋町に花街が移転になり角屋も移る。 江戸時代、1637年、初代・徳右衛門が亡くなる。 1641年、現在の揚屋町に花街が移される。2代・徳右衛門は角屋も現在地に移す。 延宝年間(1673-1681)、敷地が北(網代の間)へ拡張される。二階に大座敷が造られる。(『朱雀諸分鑑』)。表二階緞子の間、御簾の間、青貝の間などが増築されたとみられている。揚屋町に24軒の揚屋があった。 元禄期(1688-1703)、揚屋は最盛になる。 宝暦期-寛政期(1751-1800)、島原俳壇が形成される。 1757年、揚屋町に角屋を含めて19軒の揚屋があった。(『一目千軒』) 天明期(1781-1788)、増築を行う。 1781年、屋根が杮葺から桟瓦葺になる。檜垣の間の増築、松の間の改築が行われる。揚屋町に12軒の揚屋があった。 1784年、南に土地を購入したともいう。 1785年、蔵が建てられる。南座敷が拡張されたともいう。 1786年、南に敷地を拡充する。 1787年、台所、土間、扇の間、門が増築された。さらに八景の間、梅の間も増築されたとみられている。ほぼ現在の規模になる。 1788年、7代・徳右衛門は、角屋案内書『寿見徳座敷之記』を発行する。 1789年、揚屋は10軒になる。 1799年、京都の名所案内『都林泉名勝図絵』に角屋の庭のなどが紹介されている。 1821年、『すみ屋座敷の記』が発行される。 幕末期、薩摩藩の西郷隆盛(1828-1877)、萩藩の久坂玄瑞(1840-1864)などの勤皇の志士たちが、軍用金調達のために豪商の加島屋、鴻池らを招いて角屋で会議を行ったという。 1863年、旧6月、新撰組初代筆頭局長・芹沢鴨は角屋内で乱暴狼藉を働き、角屋主人に対して7日間の閉店を申し付けた。 1863年、旧9月16日/18日、芹沢鴨らは、角屋「松の間」での宴会の後、屯所の壬生・八木家に戻り暗殺された。粛清といわれている。 1866年、新撰組がお代を払わず、10代・徳右衛門は一カ月間の営業休止を行う。 1868年、『角亭座敷之記』が発せられる。 近代、1872年、揚屋業が廃止になる。 1884年‐1885年、不景気により角屋以外の揚屋は、すべて廃業か祇園などへ移転する。 1925年、松の間の一部を焼失する。 1926年、松の間を修復する。 1945年、太平洋戦争中に、建物の強制疎開が行われた。角屋は山陰線保護のために、取り壊しの予定になっていた。京都市の担当者が訪れた際に、明治維新の元勲、西郷隆盛らも利用した遺構であると説明し、取り壊しは一時延期になる。その後、敗戦により角屋は存続された。 現代、1952年、「江戸期の文化の場である揚屋建築の唯一の遺構」として国の重要文化財建造物の指定を受ける。 1979年、台所に2本の補強柱を加えた。 1985年まで、「松の間」においてお茶屋業として宴会業務を行っていた。 1989年、財団法人角屋保存会が設立された。 1998年、通りの向かいに「角屋もてなしの文化美術館」が開設される。 2010年、庭園は、京都市指定名勝になる。 ◆徳 右衛門 江戸時代前期の角屋初代・徳 右衛門(?-1637)。詳細不明。男性。1589年、傾城町柳町が開かれ、揚屋を営む。1602年、六条三筋町に花街移転になり角屋も移る。 ◆太祇 江戸時代中期の俳匠・炭太祇(たん-たいぎ、1709-1771)。男性。別号は水語、母徳、三停、不夜庵、宮商洞、法号は道源、水国など。江戸の生まれ。水国に師事、水語と号した。慶紀逸に学び、1748年、太祗と号する。1751年、大徳寺真珠庵に入り道源と名乗った。1752年、還俗し、友・五雲とともに九州行脚、1753年、島原の妓楼桔梗屋主人・呑獅の後援により島原上之町に不夜庵を結ぶ。蕪村とも親交が厚く、明和俳壇の中心人物になる。門人に楓川(歌舞伎役者橘屋吉衛門)、呑獅、芸能人や遊女もいた。63歳。 ◆徳屋 江戸時代中期-後期の俳人・徳屋(1742-1809)。男性。号は徳門、琴来と称した。角屋徳右衛門といい、姓は中川氏。父・6代当主。角屋の7代当主になる。蕪村を師と仰ぎ、号は中常長、其岳、廓常然など。居庵の福庵は俳諧の拠点になった。67歳。 ◆久坂 玄瑞 江戸時代後期の長州藩士・久坂 玄瑞(くさか-げんずい、1840-1864)。男性。初名は誠、名は通武、義助、字は実甫、号江月斎、変名は松野三平。長門(山口県)の生まれ。父・萩藩医・久坂良迪、母・富子の3男。藩校医学所好生館、続いて藩校・明倫館に入学。両親、兄が相次いで亡くなり、1854年、15歳で家督を継ぐ。1856年、九州に遊学し、熊本に宮部鼎蔵を訪ね、吉田松陰に学ぶことを奨められる。1857年、松陰の松下村塾へ入塾し、高杉晋作とともに双璧とされる。1857年、松陰の妹・文と結婚した。1858年、江戸、京都に遊学する。江戸の村田蔵六に蘭学を学ぶ。1859年、安政の大獄で師・松陰の刑死後、藩尊攘運動に傾斜した。1860年、江戸・堀達之助の塾に入る。藩論を公武合体運動より尊王攘夷に転換させる。1862年、高杉晋作らと攘夷血盟を行い、御楯組を結成した。建設中の英国公使館(品川御殿山)を焼討した。1863年、京都・翠紅館で各藩士と会合する。京都藩邸御用掛になる。下関で光明寺党(首領・中山忠光)を結成し、外国艦船砲撃を実行した。入京し、尊攘激派と大和行幸の計画などを画策、挫折する。八月十八日の政変で、長州勢は朝廷より一掃される。京都詰の政務座役として残る。1864年、池田屋事件後、来島又兵衛、真木和泉らと諸隊を率いて東上し、京都御所の堺町御門で禁門の変(蛤御門の変)を戦う。負傷し、塾生・寺島忠三郎と鷹司邸内で自刃した。25歳。 角屋では暗殺の難を避けて、潜行密議していたという。軍資金調達のため豪商と会談した。芸妓・桔梗屋辰路と知り合う。角屋の北東隅に「長州藩志士 久坂玄瑞の審議の角屋」の石標が立つ。 ◆桔梗屋 辰路 江戸時代後期-近代の芸妓・桔梗屋 辰路(ききょうや-たつじ、1846-1910)。女性。西村お辰。父・市兵衛。18歳で島原の芸妓になる。美貌の人で詩歌も好んだ。置屋「桔梗屋」の芸妓として角屋で久坂玄瑞と知り合う。玄瑞が一目惚れした。1863年、玄瑞は天王山の陣より、角屋に辰路を訪ねた。だが、新撰組が警戒しており引き返す。辰路はその跡を追い、東寺付近で再会を果たした。1864年、玄瑞自死後、1870年、芸妓を廃業し、葛野郡の豪農に嫁いだという。64歳。 ◆揚屋 揚屋とは遊郭ではなく、置屋から太夫(たゆう)、天神(てんじん)を呼び宴会を催した高級料亭だった。茶会・歌会・句会なども頻繁に開かれる当時の文化サロンにもなっていた。揚屋は、島原のほかに、大坂・新町、江戸・吉原にのみ置かれていた。 江戸時代初期から中期までの店は間口が狭く、奥行きのある小規模の建物だった。一階を台所と居住とし、二階を座敷にした。二階座敷へ客を揚げたことから「揚屋」と呼ぶようになる。 揚屋は客に料理を出す現在の料亭、料理屋にあたる。太夫や芸妓を抱えないため、置屋から派遣してもらった。揚屋と置屋は分業しており、「送り込み制」と呼ばれていた。江戸時代の揚屋は、京都での民間最大規模の饗宴の場になっていた。歌舞音曲の遊宴のみならず、和歌や俳譜などを披露する文化サロンとしての役割も果たした。ただ、近代以降はお茶屋業に編入されている。 宴は昼間に始められる。茶室で茶を嗜み、庭を愛で俳句などに興じる。日暮れに食事が運ばれ、饗宴になり、太夫の舞いが始まった。揚屋は「一見さん」を迎えず、支払いは「つけ(掛売り)」になっていた。これらは、客人を最優先するための対応だったという。 ◆建築 建物は揚屋建築の唯一の遺構として、国の重要文化財の指定を受けている。木造二階建の建築の特徴は、京の民家の造りを受け継ぐ。書院造、武家造も取り入れる。外見の簡素さと対照的に、部屋内部は一転して華麗に装飾されている。 建築年代についてはよくわかっていない。江戸時代前期、1641年に主屋一部が移築され、改築が重ねられ、幕末に現在の様式になったという。寛永年間(1624-1644)に建てられたともいう。 敷地はほぼ四方形だが、建物は増改築され雁行状につながる。間口は16間(31m、当初は10m)、最南端以外は総二階、屋根は現在は桟瓦葺、1階2階ともに京格子造(出格子)、道に面して駒寄せが続く。瓦は複数種用いられている。木造、二階建、桟瓦葺。 表全体は格子造であり、表、奥、台所に分かれる。一階に2室、二階に11室ある。大座敷に面した広庭にお茶席を配し、各部屋は天井、壁、障子の桟、欄間、釘隠しなどに意匠を凝らす。料理を供したことから、本格的な台所設備がある。なお、壁は、赤壁の大坂土壁、白漆喰壁、黄色の大津磨き壁、浅葱(あさぎ)色の九条土壁、淡い茶褐色の聚楽土壁など多様に使い分けられている。 ◈ 東面した「門口」は、長屋門形式、太柱と冠木の門、上に胴差、外壁は赤大津磨き壁、下の板壁は腰簓子(ささらこ)下見になっている。間口左の隅寄に「角」印の行燈が掲げられていた。門口入って前庭は石畳になっており、左に共待、右手天井に島原籠、門口右下に置かれていた長持は太夫の夜具・布団を納めた。門口内部の壁は桃山土壁。正面の中戸口(台所への内用玄関)は、杮葺の庇、上部に祈祷札を納めた網箱がある。棟型が鳥居型の門柱になっている。戸口には、茶地に白抜き家紋の蔓三つ(つるみつつた)の暖簾が掛る。戸口上に櫛形窓が二つ開けてある。戸口の右手に突出の杮葺庇、鳥居型の見張りの出格子(猿頭付き厚板葺錣屋根、屋根上に樋棟)がある。戸口の両脇に出世を意味するという樹齢200年の槐(えんじゅ)の大木2本が植えられている。周囲に釣瓶落としの石の井桁井戸、家紋が入った用水桶(天水溜)、袴腰の辻行燈などが置かれている。 ◈ 右手(北)に来客用の「玄関」があり、その前までやや斜めに敷石が付いている。敷石の外側両側に黒く扁平、長丸い鴨川真黒の石が一面に敷き詰められている。杮葺の庇、玄関の前庭通路は桃山土、江州白の赤になる。玄関の室内は江州白の赤土壁、磨き壁は赤大津磨き壁。その上に「馬の間」、階上左には「八景の間」がある。玄関足元には敷台の低い長形の沓脱石が置かれている。これはここまで駕籠で乗り付けるためのものという。2間の式台、4枚の舞良戸、障子2枚、壁紙は特注専用の五三桐小紋唐紙。玄関右手に黒塗りの刀掛があり、太刀を掛けた。 ◈ 中戸口から入る「台所」(50畳)(重文)は、式台があり上框と式台の間に引き出しをつける。床は板敷と畳敷きになる。黒塗りの柱、太い梁、天井、白壁の簡素な造りになっている。大黒柱は松材の角柱で一辺が一尺八寸(54cm)もある。かつては、ほかの2本と計3本の柱で支えていた。1979年に2本の補強柱を加えた。土間は下から小屋組が見えている。土間には、大きな焚口が5つ、小さいものが4つある竈、流し、井戸なども備え、かつては客に出す料理をすべて調理していた。床下収納の工夫が見られる。裏階段は箱階段になっている。武士が刀を納めた刀箪笥が置かれている。中戸口の右手に帳場があり、壁上に火消の鳶道具が掛けられている。また、秤道具などが置かれている。東隅の帳場では帳場格子を通して来客を見、客の好みなどを事細かに帳簿に記録していた。神棚には稲荷大明神五社、猿田彦大神、秋葉山対権現、大黒天、天満天神、城山善神、稲荷大神など、全体で11の神棚が祀られている。照明は笠の大きく開いた「八方(はっぽう)」を天井から吊るし、菜種油に浸した灯芯に火をともした。これは、防災の観点から行燈などを倒して火災になることを避ける目的があった。土間の八方は、紐で高さを調整できるようになっていた。台所畳敷下に地下室がある。貯蔵庫として用いられていた。また、中戸口左手のくぐりには地下井戸があり、石組、石段が付けられており、この冷所に食糧を貯蔵していた。土間上部は下地土壁、土間は漆喰壁、階段室は黄大津磨き、台所は漆喰壁になっている。 各部屋は、襖絵、額、歩障、衝立などは当然として、天井、壁、床の間、障子(桟、腰)のほか、腰窓、欄間、高窓、下地窓、釘隠し、掛金具、引手、行燈などの形、材などがそれぞれに異なっており、さまざまな装飾、演出が施されている。それらは調和し破綻していない。 ◈ 北東端の「網代(あじろ)の間」(28畳)は、天井が黒い大長枌(へぎ)網代組になっていることからこの名がある。聚楽土壁に、棹縁は長さ4間(7.7m)の北山丸太、床の地板は2間(4m)の松の大節木、床柱は松の大木皮付(35㎝)、付書院に火燈窓、欄間は網組の違い障子になっている。右手の三角の天袋(釣戸棚)は嶋きり砂子の角棚になっている。障子は堅格子の二本吹寄、欄間は五本吹寄。桃山土壁。西側廊下も桃山土、西側廊下上部小壁に江州白の赤。縁前に中庭がある。 ◈ 北西端の「松の間」(畳)は、最も広い座敷になっている。だが、近代、1925年に一部を焼いたため、翌年に再建した。そのため重要文化財の指定を受けることができなかった。入母屋造下屋付属(大屋根は桟瓦葺、下屋は杮<こけら>葺)、杉一枚板の天井板、床柱は栂、床框は黒塗り、落掛けは栂、障子は二本吹寄せ型堅格子腰高格子、書院は重ね松葉組子格子、縁側軒は釣天井で柱がない。縁は松の広幅板の木口張り、西に遊仙橋が架かる。ここも1925年に焼失し、近年に復元された。 ◈ 2階の「緞子(どんす)の間」(23畳)は、襖、障子の腰に、絹の紋織物の蜀江形(八角形と四角形の組み合わせ)の緞子を張ることからこの名が付けられた。床の天井は左に段通天竺織)、右に蔀組、落掛は筋削り春慶塗り。右に違い棚(5m)の化粧棚、下の地板は欅の一枚板で、亀甲形の薄い模様が彫られている。左に一段高くなった床(1間半)があり、その左の付書院は地板に花梨の木、障子の桟は五筋、三筋の吹寄せ格子、上の天袋に江戸時代初期とみられる古法眼元信筆という扇面の装飾がある。六条三筋町より移したものという。碧い七宝焼きの釘隠しがある。襖引手は松の意匠になっている。桃山土壁。歩障には岸良の花車が描かれている。西の障子を開けると地覆を雲形の高欄があり、下に中庭が見える。 ◈ 「扇の間」(21畳)は、紙張の天井一面に58枚の扇が描かれている。江戸時代後期、文政期(1818-1829)から天保期(1830-1843)の詩歌、絵が描かれたこの大扇面は、かつては銀色だったという。現在は黒変している。襖絵は源氏物語風の大和絵で銀地に彩色されていた。引手も扇形になる。欄間、燭台、膳、火鉢も扇形になっている。釘隠しは香遊びから来た源氏香の図柄、壁は鮮やかな青の浅葱土壁になる。南の襖を引くと奥に高座が隠され、浄瑠璃を語る舞台になっている。五筋、三筋の吹寄せ格子の障子がある。西側廊下北端に桃山土(かつては江州白の赤)、西側廊下に赤大津磨き。 ◈ 「馬の間」(9畳)は天井が黒塗りの板で、六条三筋町より移したという。竿縁は北は丸太、南は角材になる。東西の欄間は筬欄間(縦桟4筋に横の桟を中央に4筋)。障子は北に三面の腰高左は二枚引違い、右は鴨居外廊下側に後付けの一本溝の片引一枚。縁側、欄干に上下4枚ずつの障子、南の小壁欄間障子束左右に片引き五筋の吹寄せ、東北の八角下地窓、桟は立湧格子。南下に玄関の前庭が見える。壁は江州白の赤。縁側も江州白の赤になる。 隣の「孔雀の間」(4畳半)には、襖4面に江村春甫の金地に孔雀、牡丹、海棠が描かれている。北に楕円形の窓がある。欄間は3面に筬欄間、漆喰壁。隣の「次の間」も漆喰壁になる。 ◈ 西端の「御簾(みす)の間」(重文)は、江戸時代、1641年当初の部屋とみられている。 ◈「口の間」(12畳)は、山田峨山筆の襖絵「総御簾の図」が描かれている。襖の引手には角屋家紋が施されている。黒い欄間は雷模様、釘隠しは菊の紋、東の障子の竪桟、横桟は3筋、5筋を吹き寄せている。腰は黒塗り蔀組。欄間は菱格子の変形入子組子。桃山土壁。 ◈ 「御簾(みす)の間」の「奥の間」(10畳)には、右に御簾の架かった火燈口の入口がある。金箔の床の間があり、落掛の中央に紫檀の曲木、その左右の落掛に金の刷込みがあったという虫喰丸太が渡されている。壁は大高壇紙に金箔の張壁、床框(2間)、左端に地袋があり、石田幽霊汀筆「金地花鳥の図」が描かれている。船底天井。右に天袋、違い棚、桃山土壁。 ◈ 「草花の間」(6畳)は、襖上に山田峨山の細かな金地梅鉢模様、腰に銀地四季の草花が描かれていることから名付けられた。引手にも細かな草花模様がある。桃山土壁。 ◈ 中央の「八景の間」(8畳)(重文)は、数寄屋風の造りになっている。黒塗りの天井。西の襖の富士谷成章の和歌「廓八景」により名付けられた。障子は角屋で最も斬新とされる衽(おくみ)組入子菱組で、竪、横の桟が二等辺三角形の組み合わせになっている。天井は中央に格天井、焼杉と柾板の張り分けになっている。窓側に二本吹寄せ足る木の駆込天井。江州白の赤土壁。 ◈ 「囲の間」(5畳半)は茶室になっている。江戸時代前期、元禄年間(1688-1703)以前のものという。天井は黒塗りの薩摩柾板の桐張り分けで棹縁天井、西南角は掛込天井、床前は掛込天井、床は鏡板天井、床付の柱は松の細い歪み木、中央には竹。床の壁は赤砂壁。床脇に矩形の下地窓。茶道口は太鼓襖面。江州白の赤、1階内部、外壁に大阪土。 ◈ 「梅の間」(10畳半)は、与謝蕪村の梅の絵が襖絵 (重文) 、そのほか歩障、釘隠しなどにも梅が使われている障子は腰窓に横桟に筋吹寄せ三段堅格子4面。欄間は籠目組子4面。面皮柱に皮付丸太の長押がある。江州白の赤土壁。 ◈ 「青貝の間」(17畳)(重文)は、中国好み風。黒色を基調としている。天井は長年の蝋燭の煤で黒変した蒲筵(がまむしろ)、棹縁は朝鮮松が使われている。これらは、かつて照明に使った蝋燭を灯す燭台、灯油の行灯の煤によるもので、「昼のように」明るく照らしていたことに由る。壁は九条土壁の群青、小壁、襖などの建具、地袋4面の戸板、螺鈿の細かな薄片による青貝の細工が散りばめてある。右の神璽棚の板戸は唐風の山水画で、これも青貝の螺鈿になっている。左の床の下、杉地板に青貝四季絵戸4枚が施されている。ほかにも、床壁の縁に唐草、落し壁火燈の周辺、襖の縁桟の竹模様などにも青貝が施されている。床は地板に杉、右の棚は上に火燈があり、中に銅製の璽(たま)が吊るされている。左の障子は障子は堅格子に2筋吹寄せ3段の腰高障子。火頭窓が開けてあり、ギヤマン硝子が嵌められている。南に菱形模様の松皮菱組の明障子を嵌め殺しにしてある。桟は張り合わせではなく材から繰り出している。その上の欄間は青貝の施された壁に右より隅丸(隅切角)矩形、団扇型、扇型に開けてある。西と南の欄間障子は掛合組子霞組。魔よけの意味を持つという星形の引手は複数の色を使った七宝による。外に唐風の露台が設けられ、椅子が置かれ「松の間」の庭が眺められる。床板は堅木の四半敷。前室は九条土、黄大津磨き。 ◈ 「檜垣(ひがき)の間」(14畳)(重文)は数寄屋風。黒塗り天井、黒塗り欄間の組子、障子の黒色の腰板、襖絵、襖の縁、額縁模様に檜垣組を用いていることからこの名が付けられた。柱に太い曲木を用いている。障子の組子は竪桟が波形になっている。横桟は2筋、1筋本の組み合わせの吹き寄せ意匠になっている。いずれも木を曲げて加工したのではなく、一材から繰り出した。障子を横から見ると目の錯覚により、障子が揺らぐように見える。桟の部分が浮き上がったり、逆に沈んだようにも見える。かつては桟も桧垣模様であったとみられている。欄間障子、床の間の書院欄間は檜垣組。床、棚、書院は後補。近代、1925年に松の間が焼失した際に、難を逃れた縁側の欅の一枚板が廊下に使われている。天井、軒板も檜垣組。聚楽土壁。東側廊下も聚楽土。 ◈ 2階水屋は聚楽土。そのほか廊下・階段室(2階会談廊下、表棟階段室、台所階段室、1階廊下)、縁側の壁はほぼ磨き大津の壁になっている。表階段登り口には「草花の間」と階段室の間に板張り壁があり、二本吹寄せの襷掛、右に宝珠透かし彫り、上は矩形の透かし彫り、下は面取りなしの舞良となっている。裏階段登り口には、二畳ほどの板の間に縁板が斜めに張られている。台所から利用する箱段式の裏階段がある。 ◆庭園 露天の庭は、「玄関庭(前庭)」「東坪庭」「中坪庭(中庭)」「西坪庭」「座敷庭(主庭)」の5庭がある。 玄関庭・坪庭は、建物内部に採光と通気をもたらし、雨水排水の役割も兼ねている。 ◈「玄関庭(前庭)」は、台所の右手に門口から続く石畳と紅柄の壁に囲まれた部分になる。石畳の両側に砂利が敷かれ、井筒が備えられている。 ◈「座敷庭(主庭)」は、「松の間」の南に縁があり、主庭になっている。庭は、白砂を龍の髭の帯で囲み、その奥に石が据えられている。近代、大正期(1912-1926)に植治が大石を入れるなどして大幅に改変した。戦後、13代当主により復元された。 庭面に東から西へクロマツの臥龍松(かりょう-の-まつ)が低く枝を伸ばしている。かつては一本の松だった。地に臥している龍を表現した。江戸時代後期、天明年間(1781-1789)には、角屋庭園七景(九皐閣、遊仙、方壺門、曲木亭、臥龍松、宝亀嶋、青牛坡)の一つに数えられた。江戸時代の『一目千軒』(1757)、『都林泉名所図会』(1799)にも紹介された。近代、1925年頃/大正期(1912-1926)に松は枯れている。樹齢300年だったという。現在は株のみが残る。 現代、1947年に歌人・劇作家・吉井勇(1886-1960)の八幡寶青庵より新たな松が移植される。1949年に有栖川織仁(たるひと)親王(1835-1895)が「春秋君」の名を贈った。その後、10年ほどで枯れる。3代目が現代、1958年に新たに移植された。1994年に4本のうちの1本が枯れる。現在は3世の3本の松でつなぐ。 枝垂桜など3本の桜が植えられている。西にも枯山水式、石組みの小さな庭がある。 ◈「中庭(中坪庭)」は、「網代の間」前にあり枯山水式の小規模な坪庭(40㎡)になる。近代、昭和期(1926-1989)初期に改修され、現代、1953年に復元された。 手前を広い廊下2面で仕切り、奥は柴垣で囲んで、水平線を強調し庭面を広く見せている。蹲踞、飛石、石灯籠、飾り井戸などが据えられている。楓・ツツジ・木斛(モッコク)・アオキなどの植栽がある。 ◆茶室 ◈ 主庭に茶室「曲木亭(きょくぼくてい)」(重文)が建つ。茶室は床面が高く、三角形になっている。座敷側に壁はなく抜き吹きで、茶席が座敷から見通せる趣向になっている。その名は、床柱などに自然の曲り木を随所に用いていることに由る。濡縁は扇形、濡縁下の下地窓は扇形、団扇形。額「曲木亭」は江戸時代前期、1688年頃の表千家宗匠・覚々斎による。大阪土壁。 ◈ その隣奥に建つ「清隠斎(せいいんさい)茶室」(重文)は、一畳台目向板入、水屋がつく。茅葺、一部庇屋根は桟瓦葺、床柱は赤松皮付、床は龕破(がんわり)床、客座一畳の上が化粧屋根裏、手前座上が蒲天井。大阪土壁。もとは安富常通清隠斎(藪内竹心門)が建てたものを、江戸時代後期、1838年に移築した。この時、露地門、待合腰掛、砂雪隠、石燈籠も移されている。 ◈ 松の間の南東に茶室「囲いの間」がある。桝床、中板入り、躙り口は西にある。北の大座敷側に襖2枚の貴人口。茶席手前が水屋になっている。江戸時代中期、1781年に造られたとみられている。中潜門は、現代、1967年に作られた。内壁外壁ともに大阪土。 ◆文化財 ◈写本『角屋式目帳』(1857)は、角屋中川家年中行事忘備録、『弘法大師伝絵巻』12巻、「上方浮世絵」。 ◈「島原角屋俳諧資料」が残されている。「芭蕉・其角短冊軸 淡々極め書」(1682)、与謝蕪村(1716-1783)筆の金地彩色四曲屏風「白梅紅梅屏風」(重文)、金地襖四枚「梅花図」(重文)、「武御陵桃源図」、画家・俳人・松村月渓( ◈一階の「松の間」に歩障(目隠し、囲い)の岸駒(1756-1839)筆「布袋図」、襖絵は岸蓮山(1808-1859)筆「金地桐に鳳凰図」、薩摩剛毅(?-?)書「蓬壺生春酒」、「檜垣の間」の襖絵は、江戸時代中期、1780年、晩年の与謝蕪村(1716-1783)筆「夕立山水図」、額は大雅堂(池大雅、1723-1776)書「李白 春夜洛城聞笛」、小襖に土佐派の画家とみられる「源氏車争の図」は大和絵風俗画のうちで最も優れたものといわれている。六条三筋町より移したといい、角屋で最も古い襖絵といわれている。長谷川等雲(?-?)筆「唐子の図」。 ◈二階の「御簾の間」の「口の間」襖絵は山田峨山(?-?)筆「総御簾の図」、「奥の間」に床地袋に石田幽汀(1721-1786)筆「金地花鳥の図」。「扇の間」に絵師の大扇面として岸駒(1756-1839)、岸岱(1782-1865)、素文、長谷川雪旦(1778-1843)、竹坡、法眼索玩、歌人の大平、季鷹、景樹、浜臣。絵は岸駒で書は岸岱による「前赤壁の図」の父子合作。襖・壁は雲谷筆ともいう。「緞子の間」の歩障は岸良(1798-1852)筆「花車の図」、額は基巌書「隣東朱」。「馬の間」に円山応挙(1733-1795)の主水時代筆の「少年行の図」、「孔雀の間」に江村春甫(?-?)筆3面の「孔雀に牡丹 海棠の図」。「八景の間」の襖絵は冨士谷成章(1738-1779)の和歌「廓八景」、その兄・皆川洪園の額、「梅の間」に壮年期の与謝蕪村(1716-1784)筆「梅の図」(重文)、額は狩野常信(1636-1713)筆「梅の図」、歩障は沈茗円画「梅之賦十首」、「青貝の間」に青貝唐筆の額「五言篆書 日新又日新」(四書『大学』より)、襖は岸駒筆「山水図」。 ◈台所に、幕末に、西郷隆盛(1828-1877)が角屋を訪れた際に使ったという「盥(たらい)」が展示されている。1945年、太平洋戦争中に、建物の強制疎開が行われた。角屋は山陰線保護のために、取り壊しの予定になっていた。京都市の担当者が角屋を訪れた際に、明治維新の元勲・西郷らも利用したと説明し取り壊しは一時延期になる。その後、敗戦により角屋は存続になった。この盥は、角屋を守った盥といわれている。 ◆島原俳壇 島原俳壇は、江戸時代中期、享保-元文年間(1716-1740)に江戸風の影響を受けている。最盛期は江戸時代後期、宝暦期-寛政期(1751-1800)とされている。 角屋には、松尾芭蕉(1644-1694)、与謝蕪村(1716-1783)をはじめ、太祇(1709-1771)、杉呑獅(?-1790)、管鳥、斜天、舞閣、几菫、五雲、百池、月居、定羅雅、大江丸、長斎、春蟻、士朗、羅城、他田禾(篤老)、馬印、斗入坊元室、鹿古、心頭、角屋7代・徳野(とくや、徳右衛門)など島原俳人として40人ほどの人々が全国から集った。 ◆新撰組 角屋が壬生の屯所から近かったこともあり、新撰組局長級の宴会もたびたび催された。近藤勇(1834-1868)も遊んだという。新撰組は、玄関の刀掛に刀を置かず部屋に持ち込んでいる。緞子の間、青貝の間に3カ所、前庭の柱などに刀傷をつけた。江戸時代後期、1863年旧6月、新撰組初代筆頭局長・芹沢鴨(1827?-1863)は乱暴狼藉を働き、角屋主人に7日間の閉店を申し付けた。1866年、新撰組がお代も払わなかったため、10代・徳右衛門は一カ月間の営業休止を行う。 角屋での新撰組と勤皇の志士との間での乱闘はなかった。ただ、芹沢鴨は、角屋での宴会の後に暗殺された。1863年旧9月16日(18日とも)、新撰組は島原の角屋で宴会を開いた。その後、芹沢らは、芸妓と八木家で再び宴を開く。深夜、寝込を襲われ暗殺された。刺客の中には土方歳三(1835-1869)、沖田総司(1842/1844-1868)らも加わっていたともいう。 ◆環境 角屋の西には、JR山陰本線が敷設されている。現代、1976年の旧国鉄時代の五条から七条までの高架複線化にともない、角屋、周辺地域でも走行する電車の騒音と振動問題が起きている。 ◆文学 近代、1912年頃、作家・永井荷風(1879-1959)は、京都を訪れ、角屋にも立ち寄りその印象を書き記した。「幽暗なる蝋燭の火影に窺い見た島原の遊女の姿と、角屋の座敷の絵襖とは、二十世紀の世界にはあろうとも思われぬ神秘の極みであった。」 ◆祭事 かつて、「餅つき」(12月25日)が催された。台所に芸妓が集い、三味線、太鼓、鼓に合わせて「十二月手毬歌」などを歌い踊った。太夫もつきたての餅を捏ねていた。 ◆アニメ ◈アニメーション『薄桜鬼』(原作・オトメイト、監督・ヤマサキオサム、制作・スタジオディーン/ディー・エル・イー、2010年4月-6月全12話、「碧血録」(2010年10月-12月、全10話・総集編)、「黎明録」(2012年7月-9月全12話)、「〜御伽草子〜」(2016年4月-6月全12話・特別篇) の舞台になった。第8話に角屋、「原田左之助」が登場する。 ◆年間行事 角屋は春と秋に一般公開されている。角屋ゆかりの美術品、工芸品、俳諧・和歌資料などが展示される。 *1階2階で非公開の部屋がある。2階の見学は予約制、2階の写真撮影は全面禁止。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 *参考文献・資料 京都市の駒札、『角屋案内記』、『角屋』、『角屋研究 10号』ほか各号、『京都歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『新選組事典』、『幕末京都 新選組と龍馬たち』、『新選組と幕末の京都』、『京都大事典』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『おんなの史跡を歩く』 、『京のみどり 2023冬』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|