|

|

|

| * | |

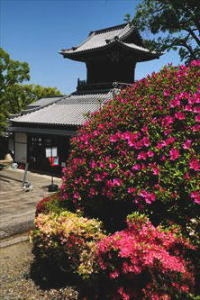

| 大谷本廟 (西大谷) (京都市東山区) Otani-hombyo Temple |

|

| 大谷本廟 | 大谷本廟 |

|

|

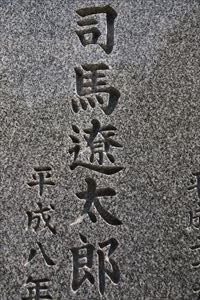

円通橋 円通橋   円通橋   「師弟愛の碑(関西風水害罹災学童碑)」  「師弟愛の碑(関西風水害罹災学童碑)」      総門  総門  総門  総門       仏殿(本堂)  仏殿(本堂)    二天門  八角堂  八角堂、祖壇の奥にある。   祖壇  明著堂い。  明著堂、扁額  明著堂、さらに奥に祖壇がある。   鐘楼  守衛室  戦没者記念堂  親鸞像   覚信尼公碑  殉教碑  本廟内石窟、親鸞が学問をした場所という。  本廟内石窟内部   大賀蓮(古代の蓮)  東山  大谷墓地  司馬遼太郎(福田 定一)の墓、南谷  司馬遼太郎の墓 |

五条坂、東山の中腹にある大谷本廟(おおたに-ほんびょう)は、大谷の旧称を踏襲し「西大谷(にしおおたに)」と称される。正式には「本派本願寺別院」と呼ばれている。 浄土真宗本願寺派(西本願寺)の親鸞廟所(墓所)になる。親鸞が荼毘に付されたという鳥辺野の南とされている。歴代宗主、門末の墓もある。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1263年、旧11月28日、浄土真宗開祖・親鸞は、弟・尋有僧都(じんう-そうづ)の住坊「善法坊」(現在の角坊別院)で亡くなる。 1263年、旧11月29日、本願寺派によると、親鸞の遺骨は鳥辺山南辺(現在の大谷本廟御荼毘所付近、延仁寺)で火葬された。翌日、遺骨は鳥辺野北辺の「大谷」の地(知恩院付近)に葬られた。当初は、石造笠塔婆に周囲を木柵で囲った簡素なものだったという。 1272年、親鸞の末娘・覚信尼(初代留守職、るすしき)、門弟らは、墳墓を改葬し、吉水の北辺(現在の崇泰院の裏庭付近、覚信尼の夫・小野宮禅念の所有地)に遷し、「大谷廟堂」と呼んだ。六角の廟所には、親鸞の遺骨と影像が安置された。このためこの地は「元大谷」と呼ばれる。 1274年、元大谷を覚信尼に譲ったという。 1277年、覚信尼は3度に渡り、宗祖の墓所として寄進することを東国の門弟に通達した。門弟に代わり廟堂を護持する任(後の「留守職」)に就く。 1295年頃、親鸞木像(御真影)が安置され、「大谷影堂」と呼ばれる。本願寺の発祥になる。 1312年、3代・覚如は、青蓮院の法智の勧めにより「専修寺」の額を掲げる。比叡山の反対により撤去する。 1321年、覚如は、大谷廟堂を寺院化し、「本願寺」と号した。本願寺が成立した。 室町時代、1465年、比叡山衆徒による本願寺破却(「寛正の法難」)の際にも、墓塔は守られた。この時、蓮如は山科に本願寺を再興し、本廟と本願寺は別立になった。 安土・桃山時代、1589年、大谷廟堂が再興されたともいう。 江戸時代、1603年、12代・准如の宗主の時、徳川家康による知恩寺域の大拡張に伴い、幕命により本廟(廟堂)は東山五条坂西大谷(現在の大谷本廟の地、延年寺山西麓)に移された。以後、この地は「大谷(北鳥部)」と称された。境内は24丈四方にあり、寺領1石余を有した。 1605年、仏殿が建立される。 1660年、西方30歩に仏殿(本堂)改築が始まる。 1661年、仏殿(本堂)が建てられる。13代・良如自刻の仏像を本尊にした。輪番所が置かれる。鐘楼(鼓楼)が建てられる。九条の西光寺の願いにより、祖廟の外に墳塔を営むことを許可し、大谷墓地が始まる。祖墳を南谷(現在地)に移転する。 1662年、親鸞廟墳の北に、11代・顕如、南に12代・准如の墳が造られた。以後、歴代宗主の墓が造られる。 1669年、茶所(接待所)が建てられた。 1673年、福井別院の本尊を遷した。 1694年、14代・寂如の時、新たに廟堂を建立する。この頃、本廟の報恩講(大谷会、本廟報恩講)が営まれる。21代・明如以来、これを「龍谷会」と称した。 1698年、廟塔に「祖壇」の扁額を掲げる。 1702年、14代・寂如は「龍谷山」の山号の扁額を書し、仏殿に掲げる。山号は、「おおたに(豅)」に因む。 1709年、寂如の時、廟塔前に拝堂(明著堂)を建立する。 1710年、総門が建てられた。 1716年、寂如の時、「明著堂」の額を書し、拝堂正面に掲げる。以後、明著堂と呼ばれた。 1724年、玄関、対面所、聴聞所、納骨堂が造られる。 1771年、境内11295歩あり、8000基の墓塔が並んだ。 1860年、20代・広如の時、総門に九条尚忠筆の扁額「大谷本廟」を掲げる。 1867年、二天門より出火し、仏殿、玄関、対面所、奥書院、輪番所、納骨堂、香積などを焼失する。 近代、1870年、現在の仏殿、仮書院、香積、納骨所が再建された。 1872年、21代・明如の時、二天門を再建する。 1899年、書院を再建した。 1908年、対面所、聴聞所、手水屋形、通用門が建てられた。 現代、1969年、第一無量寿堂(納骨所)、会館が造営される。 1990年、新無量寿堂(第二無量寿堂)が建てられた。 ◆親鸞 平安時代後期-鎌倉時代中期の僧・親鸞(しんらん、1173-1263)。男性。法名は範宴、綽空、善信、諡は見真大師。京都の日野(伏見区)生まれ。父・藤原北家の流れをくむ日野有範、母・源氏の出身の長男。幼くして両親を失う。1181年、叔父・日野範綱に連れられ、1181年、9歳で青蓮院・慈円のもとで出家得度し範宴(はんねん)と称した。以後、比叡山横川首楞厳院の堂僧として20年間修行を続けた。東塔無動寺谷の大乗院で修業する。1201年、29歳の時、比叡山を下り、六角堂に参籠、師・源空(法然)の導きにより、浄土教に帰依した。1204年、法然が定めた「七箇条制誡」弟子のひとりとして連署する。1205年、法然は『選択本願念仏集』の書写、法然肖像を描くことを許す。1207年、承元(じょうげん)の法難により、専修(せんじゅ)念仏停止(ちょうじ)にともない、35歳で越後に流罪になり、僧籍剥奪される。禿釈親鸞と自称する。1211年、赦免され、1214年、42歳で妻・恵信尼、子らとともに関東での布教を行った。晩年、1235年頃、恵信尼らと別れ、末娘・覚信尼と京都に戻る。1256年、長男・善鸞を義絶した。弟・尋有の善法坊で亡くなったという。浄土真宗の祖。90歳。 浄土真宗の教義が体系化された6巻からなる『教行信証』(1224)などを著した。この年に立教開宗し、「非僧非俗」を宣言した。罪深い身である者は、阿弥陀仏の本願力を信じ、念仏を唱えることが基本であるとした。絶対他力の自然法爾、悪人こそが本願により救われるという悪人正機を唱えた。 ◆覚信尼 鎌倉時代中期-後期の浄土真宗の尼僧・覚信尼(かくしんに、1224-1283)。女性。俗名は王御前。常陸国(茨城県)の生まれ。父・親鸞、母・恵信尼の末娘。1235年頃、親鸞と共に東国より帰京した。その後、久我通光に女房として仕え、兵衞督局と称した。日野広綱の側室になり、1239年、覚恵、光玉を産む。1250年頃、夫没後、両親と同居した。1254年頃、母・恵信尼は越後に帰り、覚信尼は親鸞と暮らす。1262年、親鸞の没後、葬送、拾骨を取り仕切る。その後、小野宮禅念と再婚し、吉水北辺(崇泰院付近)の大谷に住んだ。1266年、唯善を産む。1272年、東国門弟の協力を得て、大谷の親鸞墓を居住地に移し、親鸞の廟堂(影堂、京都廟堂、大谷廟堂)を建立する。遺骨、影像を安置した。本願寺の始まりになる。1274年以後、覚信尼と子孫は、廟堂の留守職(管理権)になる。1275年、夫の禅念は敷地を覚信尼に譲り没した。1277年、廟堂の所有権は親鸞門弟に寄進され、廟堂の留守職(るすしき、管理権)は覚信尼、子孫に留保される。1283年、留守職を息子の覚恵に譲り没した。60歳。 覚信尼の死後、留守職をめぐり覚恵・覚如父子、唯善の間で争いが起こる。(唯善事件) ◆下間 蓮位 鎌倉時代中期の浄土真宗の僧・下間 蓮位(しもつま-れんい、?-1278)。詳細不明。男性。俗名は下間宗重、通称は安芸法眼。源頼政の孫。常陸国(茨城県)下妻の生まれ。親鸞の高弟になる。1263年、親鸞の臨終を看取った。親鸞真筆『教行信証』(坂東本)を伝授された。 後に本願寺坊官としてのちに権勢をふるう下間氏の祖とされる。 墓は大谷本廟(東山区)にある。 ◆浅見 絅斎 江戸時代前期-中期の儒者・浅見 絅斎(あさみ-けいさい、1652-1711)。男性。名は安正、号は望楠軒、通称は重次郎。近江国(滋賀県)の医家の生まれ。京都で医学を学ぶ。1678年頃、京都の山崎闇斎に入門し、佐藤直方、三宅尚斎とともに「崎門(きもん)三傑」といわれた。直方とともに、師の学説に疑問を呈して破門になる。一生京外に出ず仕官せず、油小路に講舎を設けた。朱子学者として大義名分論を説く。楠木正成を崇敬した。著『靖献遺言(せいけんいげん)』は、幕末の志士に広く読まれ、各藩校の教書になった。門人に私塾「望楠軒(ぼうなんけん)」を開いた若林強斎がいる。60歳。 墓は大谷本廟(東山区)にある。 ◆日野 鼎哉 江戸時代後期の蘭方医・日野 鼎哉(ひの-ていさい、1797-1850)。男性。号は暁碧、蔭香。豊後国(大分県)の生まれ。郷里で帆足万里(ほあし-ばんり)に師事した。1824年、長崎に行き、シーボルトにオランダ医学を学ぶ。弟子・笠原良策(白翁)とともに牛痘種痘の実現を図る。1833年、京都で開業する。1849年、長崎のオランダ商館医・モーニケが牛痘苗の接種に成功し、痘苗(モーニケ苗)を入手した。京都で孫・懇意の人の子に接種して植え継ぐ。同年、京都新町に除痘館を開き、牛痘接種を行う。著『白神除痘弁』。54歳。 痘苗は笠原良策により越前国(福井県)へ、緒方洪庵により大坂に分苗され各々普及された。 墓は大谷本廟(東山区)にある。 ◆島田 左近 江戸時代後期の公卿・家臣・島田 左近(しまだ-さこん、?-1862)。詳細不明。男性。名は正辰、竜章。美濃(岐阜県)の神職/山伏の子ともいう。上洛し九条家の家士になる。1858年、関白・九条尚忠(ひさただ)の側近になり、井伊直弼の腹心・長野主膳(義言)と協力し、尚忠を親幕府派に転向させた。尊攘派浪士・公家侍の捕縛を指揮する。のち幕臣の身分を望み主膳と反目した。1862年、旧7月20日、鹿児島藩士・田中新兵衛らにより暗殺され、首は四条河原に晒された。38歳?。 和宮降嫁の斡旋にもあたる。尊攘派による天誅という暗殺事件の初の犠牲者になった。墓は大谷本廟(東山区)にある。 ◆松井 中務 江戸時代後期の尊攘家・松井 中務(まつい-なかつかさ/ちゅうむ、1809-1863)。男性。名は寧。父・西本願寺用人・松井群忠。外国船の出没を憂慮し、僧も兵学・武技をおさめ、蝦夷地に別院・屯田兵を置くことなどを門跡に建議した。1863年、開港派と疑われ暗殺された。55歳。 墓は大谷本廟(東山区)にある。 ◆西村 兼文 江戸時代後期-近代の尊皇攘夷派・西村 兼文(にしむら-かねふみ、1832- 1896)。男性。父・西本願寺侍臣・西村房義の次男。西本願寺に西本願寺侍臣として仕える。西国で勤皇志士と交流した。1865年、京都へ帰ると西本願寺は新撰組屯所になっていた。高台寺党(御陵衛士)・伊東甲子太郎らと親交した。1889年、『新撰組始末記(壬生浪士始末記とも)』を著した。奈良県庁官吏として明治政府に出仕した。奈良で亡くなる。65歳。 墓は大谷本廟(東山区)にある。 ◆八尋 不二 近現代の脚本家・八尋 不二(やひろ-ふじ、1904-1986)。男性。福岡県の生まれ。明治大学政経学部中退、1927年、マキノ・プロダクション御室撮影所で「学生五人男」が初脚本になる。1928年、東京・河合映画製作社に入社、1931年、京都・帝国キネマに移籍する。1934年、脚本家8人で鳴滝村に「鳴滝組」を結成した。山中貞雄、萩原遼らと共同ペンネーム「梶原金八」を使う。1937年、組の活動を停止した。1939年、「沼津兵学校」、1942年、「大村益次郎」、1947年、東横映画で「金色夜叉」、1954年、溝口健二監督「山椒大夫」(ベニス映画祭銀獅子賞受賞)、1958年、忠臣蔵物の最高傑作「忠臣蔵」、1960年、秀作「千姫御殿」を手がけた。監督・伊藤大輔らと雑誌『時代映画』を編集・発行した。500本の脚本を執筆した。82歳。 墓は大谷本廟(東山区)にある。 ◆司馬 遼太郎 近現代の小説家・司馬 遼太郎(しば-りょうたろう、1923-1996)。男性。大阪の生まれ。本名は福田定一。大阪外国語学校(現・大阪大学外国語学部)蒙古語科を仮卒業で学徒出陣し、満州(現・中国東北地方)に出兵した。陸軍戦車学校を経て、戦車隊小隊長に配属された。1945年、復員後、新日本新聞社を経て産経新聞社(大阪)に入社し、文化部長・出版局次長を歴任した。1957年、寺内大吉らと『近代説話』を創刊する。1960年、伊賀の忍者を描いた『梟の城』で直木賞を受章した。1961年、退職する。著作は多数あり、1963年 、坂本龍馬を描いた『竜馬がゆく』、1965年、織田信長・斉藤道三を描く『国盗り物語』、1966年、上記2作品で菊池寛賞を受賞した。1967年、『殉死』が毎日芸術賞を受け、1969年、秋山真之・正岡子規らを描いた『坂の上の雲』、明治維新政府の抗争・江藤新平を扱った『歳月』 、1971年、紀行文『街道をゆく』、吉田松陰・高杉晋作を描いた『世に棲(す)む日日』(1972年、吉川英治文学賞受賞)、1972年、大村益次郎の生涯を描く『花神』、1975年、『翔ぶが如く』、1976年、日本芸術院賞を受賞した。1982年、『菜の花の沖』、1983年、『歴史小説の革新』で朝日賞を受章した。1990年、『この国のかたち』、1991年、日本中国文化交流協会代表理事に就任し、同年文化功労者になる。1993年、文化勲章を受章した。2003年、『二十一世紀に生きる君たちへ』など多数ある。72歳。 戦国期・幕末・近代など変革期の人物を描く独自の「司馬史観」で多くの長編小説を執筆した。紀行文、平近代文明・日本社会批判、日本論・日本人論、対談・随筆も多い。没後、2000年、『全集』全68巻が刊行される。2001年、司馬遼太郎記念館(東大阪市)が開館した。 墓は大谷本廟(東山区)にある。 ◆建築 ◈「総門(唐門)」は、江戸時代中期、1710年に建立された。 近代、1870年、現在の仏殿(本堂) が再建される。1872年、二天門を再建する。1899年、書院を再建した。1908年、対面所、聴聞所、手水屋形、通用門が建てられた。現代、1969年、第一無量寿堂(納骨所)、会館が造営される。1990年、新無量寿堂(第二無量寿堂)が建てられた。 ◈「祖廟(祖壇)」には、親鸞の遺骨とともに、本願寺歴代、門徒の遺骨が納められている。 ◈「八角堂」は祖壇の奥にある。 ◈「明著堂」は、東西5間、南北10間、内部に柱がない。さらに奥に祖壇がある。江戸時代前期、1709年の14世・寂如筆の扁額が掲げられている。 ◈守真所、鐘楼、鼓楼などが建つ。 ◆石窟 本廟内石窟は、親鸞が学問をした場所という。江戸時代の『京童跡追無』(1667)に記されているという。 石窟は親鸞の廟堂(大谷廟堂)のあった祟泰院付近より移されたという。(『大谷本願寺通記』(1785)。入口付近に漆喰の跡、踏石があり、かつては扉が付けられていた。石材には、江戸時代の石仏、五輪塔、小形板碑などが使われているという。 ◆文学 鳥辺野(とりべの)は、清水寺南より今熊野一帯の丘陵地をいう。『源氏物語』第4帖「夕顔」巻では、鳥辺野で夕顔の葬送が営まれた。葵の上は荼毘に付された。 ◆円通橋 円通橋(えんつうきょう)は皎月(こうげつ)池に架かる。側面から見ると眼鏡橋になっている。江戸時代後期、1856年に親鸞600回忌に竣工された。 大坂播磨屋五兵衛の寄進による。石工・石屋源助(大坂西横堀久左衛門町)、石工・設計・京都白川・太郎右衛門による。 橋脚はなく、橋板石を敷き詰めた二連式石造円形アーチになる。江戸時代としては珍しい。橋脚・勾欄・敷石は花崗岩石製。親柱・束柱の頂部に逆蓮の装飾がある。 長さ40m、幅6m。 ◆景清姿見の井戸 景清姿見の井戸は、かつて皎月(こうげつ)池の西南隅付近にあったという。 平安時代末期の武将・平景清(たいら-の-かげきよ、? -1196) は、悪七兵衛とも呼ばれた。平維盛(これもり、1159-1184)らに従い源義仲(1154-1184)・行家(1143-1186)らと戦う。平氏滅亡後は源頼朝(1147-1199)に降りる。八田知家(はった-ともいえ、)に預けられ断食して死んだという。謡曲・歌舞伎に脚色される。 井戸は景清が捕らえられていたという「牢の谷」の北に当たる。景清はこの井水を用いていたという。その後、五条バイパスの開通により消滅した。 ◆師弟愛の碑 「師弟愛の碑(関西風水害罹災学童碑)」は、円通橋の近くにある。 近代、1935年9月に浄土真宗本願寺派の日曜学校関係者らによる寄付金などにより立てられた。1934年の室戸台風で犠牲になった児童・教師を慰霊する。 ◆大賀蓮 境内に大賀蓮(古代の蓮)が植えられている。現代、1951年、当時の東京大学検見川厚生農場(落合遺跡)で、遺跡調査をしていた女子中学生により、地下約6mの泥炭層からハスの実3粒が発見された。実は、約2000年前、弥生時代のものと確定される。 ハスの権威者・大賀一郎博士(1883-1964)は発芽を試みる。2粒は失敗に終わり、残りの1つが発芽し、翌年にピンク色の花が開いた。その後、大賀蓮は「世界最古の花」として国際的な話題を呼び、世界各国へ根分けされている。 ◆樹木 ソテツがある。 ◆映画 映画「ゴー!ゴー!若大将」(主演・加山雄三、監督・岩内克己、1967年、宝塚)では、全日本学生ラリー選手権の場面で、大谷本廟横の国道1号線が登場する。 ◆墓 僧・下間蓮位(しもつま-れんい 、?-1278)、俳人・安室貞室(やすはら -ていしつ、1610-1673)、画家・徳力善雪(とくりき-ぜんせつ、1599-1680)、俳人・富野似船(とみお-じせん、1629-1705)、儒学者・浅見絅斎(1652-1712)、画家・吉村蘭陵(よしむら-らんりょう 、1769-1836)、蘭方医・日野鼎哉(ひの-ていさい、1797-1850)、公卿家臣・島田左近(しまだ-さこん、?-1862)、西本願寺用人・尊攘派・松井中務(まつい-なかつかさ、1809-1863)、西本願寺侍臣・尊攘派・西村兼文(にしむら-かねふみ、1832-1896)、作家・司馬遼太郎(しば-りょうたろう、1923-1996)、脚本家・八尋不二(やひろ- ふじ、1905-1986)、陶工・清水六兵衛塁世、陶工・清水七兵衛などの墓がある。 ◆年間行事 春季彼岸会(3月17日-23日/ 18日-24日)、総追悼法要(4月17日-18日)、覚信尼祥月法要(5月11日-12日)、納骨・永代法要(6月25日-28日)、朝の法座(8月6日-10日)、盂蘭盆会(8月14-15日)、秋季彼岸会(9月20日-26日)、龍谷会(報恩講)(10月15-16日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都の寺社505を歩く 上』、『明治の橋』、『源氏物語を歩く旅』、『京都の地名検証』、『京都市の地名』、『龍馬&新選組 京都幕末案内 』、『シネマの京都をたどる』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都 神社と寺院の森』、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|