|

|

|

| 本願寺伝道院(旧真宗信徒生命保険株式会社本館) (京都市下京区) Hongan-ji-dendoin |

|

| 本願寺伝道院 | 本願寺伝道院 |

|

|

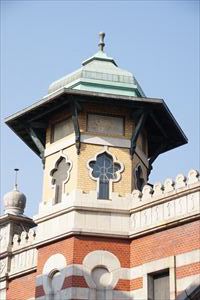

北西角、本願寺伝道院  北西角、八角形大塔屋  北西角、正面  北西角、正面、人字形割束  北西角、八角形大塔屋 北西角、八角形大塔屋 北西角  北西角、外柵柱、霊獣石像  西側  西側、人字形割束の入口  西側  西側、人字形割束の窓枠  北側、塔屋  北東角  北側 北側 北側、花崗岩の白帯  東側、塔屋  北東角、塔屋  北側、外柵柱、霊獣石像 北側、外柵柱、霊獣石像 北側、外柵柱、霊獣石像 北側、外柵柱、霊獣石像 北側、外柵柱、霊獣石像 北側、外柵柱、霊獣石像 |

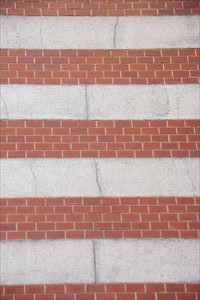

油小路通正面下ルに本願寺伝道院(ほんがんじ-でんどういん)はある。 かつて、旧真宗信徒生命保険株式会社本館(きゅう-しんしゅうしんと-せいめいほけん-かぶしきがいしゃ-ほんかん) だった。近現代の建築家・伊東忠太が設計した。 ◆歴史年表 近代、1895年、4月、本願寺を大株主に真宗信徒生命保険株式会社が設立された。 1911年、現在の旧真宗信徒生命保険株式会社本館が竣工された。 現代、1988年、5月、京都市指定有形文化財に指定された。 2014年、9月、重要文化財に指定される。 ◆伊東忠太 近現代の建築家・建築史家・伊東忠太(いとう-ちゅうた、1867-1954)。号は紅雲。山形県米沢に生まれる。1871年、藩学・興譲館に入学した。1873年、家族と共に上京する。1878年、父が下総佐倉(千葉県)の軍医になり佐倉へ移る。1879年、旧制鹿山中学校(現・佐倉高等学校)に入学した。1881年、東京外国語学校独逸語科に入学した。1885年、同校廃止に伴い第一高等中学校に編入する。1892年、帝国大学工科大学(現・東京大学工学部)を卒業し、大学院に進む。1897年、帝国大学工科大学講師に就任し、1899年、帝国大学工科大学助教授になる。1901年、工学博士になる。1902年より3年間留学し、中国、インド、トルコに滞在した。1905年、欧米経由で帰国し、東京帝国大学教授になる。1923年、首里城正殿の保存に染色家・鎌倉芳太郎らと尽力した。1928年、帝国大学を定年退職し、早稲田大学教授になる。(-1938)。1937年、帝国芸術院会員、1943年 、建築界ではじめて文化勲章を受章した。1951年、文化功労者に選ばれる。87歳。 日本建築史を創始し、『法隆寺建築論』(1893)により、法隆寺が日本最古の寺院建築であるとした。法隆寺の柱の膨らみは、ギリシャ神殿に遡るとし、英国のジェームス・ファーガソンに反論した。「造家」という言葉を「建築」に改めた。 主な作品としては、共同設計で平安神宮(1895、重文)、豊国廟(1898)、 旧・二条駅舎(1904)、真宗信徒生命保険(1912、現伝道院、重文)、祇園閣(1927)。そのほか橿原神宮(1890、重文)、伊勢両宮(遷宮)(1899)、共同で内務大臣等官邸(1915)、明治神宮(1920)、築地本願寺(1934、重文)など多数ある。 中国、インド、トルコ、エジプトなどを旅した際に、西本願寺の大谷探検隊と出会い、本願寺派第22世法主・探検家・大谷光瑞(1876-1948)と知り合う。大谷の六甲山・二楽荘(1909)、東京築地本願寺(1934)なども設計している。 ◆建築 旧真宗信徒生命保険株式会社本館は、近代、1911年に竣工された。1895年4月に設立した本願寺を大株主にする生命保険株式会社の新社屋であり、設計は伊東忠太による。当初は本館、付属屋、倉庫2棟、物置、人力車置場、便所、屋根付き伝い廊下などが建っていた。後に「布教研究所(伝道院の前身)」になり、1階には戦後まで貧者のための医療機関「あそか診療所」が開かれていた。現在は本館のみが残されている。 伊東の「建築進化論」(1893)に基づく初期代表作になる。世界の建築発展の歴史から、建築様式には「進化主義」、「帰化主 義」、「折衷主義」があるとした。日本の建築進化主義の方法とは、石造・石材、鉄、煉瓦造などの材料・構造の変換を図りつつも、欧化・和洋折衷ではない日本古来の木造伝統の進化を表現した。新たな建築様式の創造を目指した。 外観は1・2階には古典主義に基づき煉瓦造で、外壁に煉瓦色の化粧タイルを貼った。4本の白い帯石(花崗岩)を廻らせ、イギリス・ビクトリア朝の様式を基調にする。東南に六角小塔屋、北西角に八角形大塔屋・ドームの2塔屋がある。開口部の玄関上部、軒廻り、塔屋にインド・サラセン(西アジアのイスラム教徒)風の様式を取り入れた。その下に、インド寺院風の花頭窓がある。塔屋に廻された中国風の擬宝珠の高欄などには、アジア大陸の意匠も随所に取り入れた。さらに、日本建築の細部意匠を加え、組物を載せた柱、玄関上部、縦長窓上などになどに人字形割束(ひとじがたわりづか、束の下方が割れて「人」字形をしている)を取り入れた。これは、法隆寺に観られるものを模している。外柵柱に18本の空想上の霊獣石像(鳥、象、獅子、狛犬様など)が置かれている。 内部は1階に玄関ホール、2階に階段室・会議室・講堂、3階にドームなどがある。 施工は竹中藤右衛門(竹中工務店)による。煉瓦造、2階建一部3階建、一部地下1階、銅板葺、建築面積627.70㎡。南西隅門・煉瓦塀附属、煉瓦造、延長7.6m。 1988年5月に、京都市指定有形文化財に指定された。2014年9月に、重要文化財に指定される。現在は、僧侶の布教・研修道場として利用されている。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 本願寺の説明板、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、『京都の洋館』、『西洋館-明治・大正の建築散歩』、ウェブサイト「伊東忠太の「建築進 化論」について (下 )その意義と作用」、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|