|

|

|

| 頂法寺 (六角堂) (京都市中京区) Choho-ji Temple |

|

| 頂法寺 (六角堂 | 頂法寺 (六角堂) |

|

|

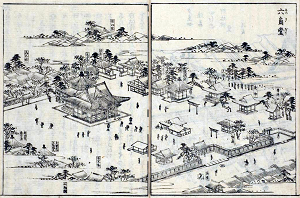

山門    山門の表札に「貫主 池坊專永」とある。  本堂前の縁結び柳   本堂    本堂   本堂、火焔宝珠     本堂  本堂  本堂、「華道発祥之地」  本堂  本堂、本尊・如意輪観世音菩薩の御前立   本堂、扁額「聖徳太子」  本堂、扁額「見真大師(親鸞)」は、第112代・明治天皇より贈られた諡号。    本堂  ふれあい仏  賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)  本堂  本堂          親鸞堂   親鸞堂、項垂れて夢のお告げを聞く親鸞「夢窓之像」  親鸞堂、「草鞋の御影」  太子堂    太子堂、扁額「聖徳太子」  太子堂、厩戸王(聖徳太子)2歳の像が祀られている。  【参照】祇園祭、太子山、厩戸王(聖徳太子)を祀る。厩戸王(聖徳太子)が四天王寺建立にあたり、自ら山中に入って良材を求めたという。他の山が松を立てているのに対し、真木(しんぎ)に杉を立てる。木には小さな如意輪観音像を奉載している。太子は少年像で右手に斧、左手に衵扇(あこめおうぎ)を持つ。  不動明王  不動明王  石不動明王  不動明王  鐘楼、六角通を隔てて建つ。    如哉庵  唐崎社  唐崎社、祇園社、唐崎社、天満宮  唐崎社、日影稲荷  要石(かなめいし)、「へそ石」  礎石  江戸時代、32世・池坊専好(1615-1643)の立花、1630年に立てた水仙一色の立花が再現されている。   池坊專好の立花  いけ花発祥の地のモニュメント   親鸞像、参籠を終えた親鸞が当寺から比叡山に戻ろうとする姿を表しているという。  六角堂御幸桜  十六羅漢  わらべ地蔵  北向き地蔵尊、御所を守るために北を向いている。  一言願い地蔵     厩戸王(聖徳太子)沐浴の古跡    縁結びの柳、地ずりの柳とも呼ばれ、多くのおみくじが結ばれている。  クスノキ  クスノキに潜むフクロウの造形  茶店の「へそ石餅」  【参照】江戸時代中期の『都名所図会』に描かれている六角堂(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

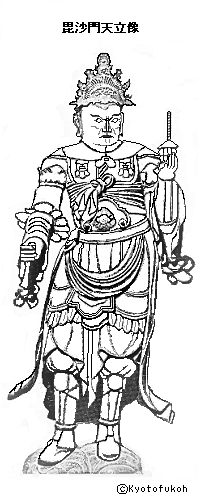

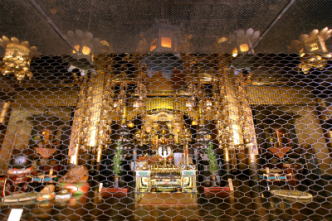

頂法寺(ちょうほう-じ/ちょうぼう-じ)は、本堂の形が六角形であり、「六角堂(ろっかく-どう)」、「六角さん」とも呼ばれている。山号は紫雲山(しうん-ざん)という。 天台宗系単立、本尊は如意輪観音菩薩を安置する。 西国三十三所第18番札所、洛陽三十三観音巡礼第1番札所。かつては洛陽七観音の一つ。京の通称寺霊場第16番、六角堂。 華道上達、「地摺りの柳(縁結びの柳)」は縁結びの信仰がある。御朱印(7種類)が授けられる。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 飛鳥時代、587年、愛宕郡折田郷土車庄(おたぎのこおり-くしたのさと-つちくるまのしょう)に、厩戸王(聖徳太子、574-622)が開基したともいう。四天王寺創建のための良材を求めてこの地に立寄る。現在地に守本尊・如意輪観音を安置し、一宇(六角の小堂)を建てたことに始まるという。(『六角堂縁起』、寺伝) 平安時代、794年、平安遷都に際して、堂宇が街路の中央にあり、5丈(15m)ほど北へ移されたという。(『元亨釈書』) 822年、第52代・嵯峨天皇の勅願所になる。 996年/998年、花山法皇(第65代)の御幸がある。西国三十三箇所観音霊場になったという。 10世紀(901-1000)末、実際の創建ともいう。京内初の私寺になる。 1017年、「六角小路」と記され、すでに六角堂の名称が用いられていたとみられる。(『御堂関白記』) 1018年、「六角堂」と記されている。(『小右記』) 平安時代中期、創建ともいう。六角堂の名が頻繁に登場し、観音信仰が高まる。 1018年、公卿・藤原実資(ふじわら-の-さねすけ)が参詣する。(『小右記』) 12世紀(1101-1200)、観音信仰の霊験ある寺として知られた。1180年頃の『梁塵秘抄』に「観音しるしをみする寺」と記されている。公卿・藤原忠通(1097-1164)が参詣する。建礼門院徳子(1155/1157-1213)は、安産のために如意輪観音像を造進する。公卿・九条兼実(1149-1207)が参詣した。白河法皇(第72代、1053-1129)も百度参りを行う。 公卿・藤原頼長(1120-1156)が病平癒のために月に1度、1年間ほど祈願した。(『台記』) 1125年、初めて焼失する。(『百錬抄』)。本尊は運び出されて無事だったという。(『続古事談』) 鎌倉時代、1201年、比叡山の堂僧・親鸞は100日間六角堂に籠る。厩戸王(聖徳太子)の夢告を得て、浄土宗の祖・法然の専修念仏門に帰依した。 1218年頃、延暦寺末になる。(『天台座主記』) 室町時代、1461年、山城大飢饉では、足利義政は堂前に救済小屋を建てさせ、時宗僧・願阿に粥施行などを命じた。 1462年、12世・専慶(せんけい)が「春公に招かれ、金瓶に草花数十枝を挿し、洛中の好事家が競って見物した」と記されている。(東福寺・雲泉大極『碧山日録』) 1525年、専応は青蓮院の花会で「華之上手」といわれた。(『二水記』) 1536年、比叡山宗徒らの天文法華一揆の集結地になる。 1569年、三好三人衆の入京に際して、六角堂の鐘が鳴らされた。(『古記留』) 江戸時代、1641年、内裏造営の際の余材により、本堂、四脚門を再建したという。 宝永年間(1704-1711)、焼失する。 天明年間(1781-1789)、焼失した。 1864年/元治年間(1864-1865)、焼失した。 近代、1868年、塔頭・愛染院が分離独立した。 1875年、現在の本堂が再建される。 現代、1976年、住坊(池坊会館)が建てられた。 2005年、「平成洛陽三十三所観音」が復興された。 ◆小野 妹子 飛鳥時代の官人・小野 妹子(おの-の-いもこ、?-?)。男性。出和珥(わに)氏、春日氏の同族で臣姓。中国では蘇因高(そ-いんこう)。近江国滋賀郡小野村(滋賀県志賀町小野)に居住し、小野姓を称したという。天押帯日子命 (あめおしたらしひこのみこと)の後裔とされる。子は毛人、孫は毛野。607年、厩戸皇子(聖徳太子)に登用され、その命により地位は大礼として、通事・鞍作福利(くらつくり-の-ふくり)らと第2次遣隋使として渡海する。国書「日出処天子、致書日没処天子、無恙哉」を持参した。隋の煬帝(ようだい)を不快にさせた。煬帝は、高句麗牽制のために妹子に返書を与えた。608年、妹子は隋使・裴世清(はいせいせい)ら下客12人と帰国した。朝廷は難波吉士雄成 (なにわのきしのおなり)を筑紫に遣わして迎え、難波の津の新館に住わせた。妹子は第33代・推古天皇に、煬帝からの国書は百済人に奪われたと報告した。返書は日本を朝貢国として扱っており、自ら破棄し天皇に提出しなかったとされている。朝廷は妹子の責を問い流刑を主張し、天皇は隋使を憚り許した。同年、妹子は隋使帰国に際し再び大使として隋に渡る。僧・旻(みん)ら学生・学問僧8人が同行した。609年、帰国し、通事・福利は帰らなかった。後に大徳に昇進したという。 頂法寺(六角堂)縁起によると、妹子は出家し専務と称し六角堂に入った。華道家元の道祖とされている。 ◆厩戸王 飛鳥時代の皇族・政治家の厩戸王(うまやどの-おう、574-622)。男性。豊聡耳(とよとみみ)皇子、上宮(じょうぐう)太子、聖徳太子(しょうとく-たいし)。父・第31代・用明天皇、母・皇宮・穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ)。593年、皇太子になり、第33代・女帝推古天皇の摂政。594年、仏教興隆の詔を出した。600年、新羅征討軍を出し交戦したともいう。601年、斑鳩宮を造営する。602年、再び新羅征討の軍を起こしたともいう。603年、冠位十二階を定め、604年、十七条の憲法を発布、君、臣、民が和し、仏法に則る立国の根本義を明らかにした。605年、斑鳩宮に遷る。607年、小野妹子を国使として遣隋使を派遣した。以後、対等外交が成る。609年頃、天皇と皇太子は鞍作鳥(くらつくりのとり)作の丈六仏像を法興寺金堂に納める。620年、馬子と議し、歴史書編纂の初例『臣連伴造国造百八十部并公民等本記』を録した。48歳。墓は磯長墓(しながのはか)と呼ばれ、大阪府南河内郡太子町にある。 仏教普及に尽力した。595年、高句麗の僧・慧慈、百済の僧・恵聡が渡来し、法興寺に住して仏教を広めた。593年、皇太子は四天王寺、607年、法隆寺を建立し、仏教経典の注釈書『三経義疏』を著した。 ◆親鸞 平安時代後期-鎌倉時代中期の僧・親鸞(しんらん、1173-1263)。男性。法名は綽空(しゃくくう)、善信、範宴、号は愚禿(ぐとく)、諡号は見真大師。京都の日野(伏見区)の生まれ。父・藤原北家の流れをくむ日野有範の長男、母・源氏。幼くして両親を失う。1181年、叔父・日野範綱に連れられ、1181年、9歳で青蓮院・慈円のもとで、出家得度し範宴(はんねん)と称した。以後、比叡山横川首楞厳院の堂僧として20年間修行を続けた。東塔無動寺谷の大乗院で修業する。1201年、29歳の時、比叡山を下り、六角堂に参籠、師・源空(法然)の導きにより、浄土教に帰依した。1204年、法然が定めた「七箇条制誡」弟子のひとりとして連署する。1205年、法然は『選択本願念仏集』の書写、法然肖像を描くことを許す。1207年、承元(じょうげん)の法難により、専修(せんじゅ)念仏停止(ちょうじ)にともない、35歳で越後に流罪になり、僧籍剥奪される。禿釈親鸞と自称する。1211年、赦免され、1214年、42歳で妻・恵信尼、子らとともに関東での布教を行った。晩年、1235年頃、恵信尼らと別れ、末娘・覚信尼と京都に戻る。1256年、長男・善鸞を義絶した。弟・尋有の善法坊で亡くなったという。浄土真宗の祖。90歳。 浄土真宗の教義が体系化された6巻からなる『教行信証』(1224)などを著した。この年に立教開宗し、「非僧非俗」を宣言した。罪深い身である者は、阿弥陀仏の本願力を信じ、念仏を唱えることが基本であるとした。絶対他力の自然法爾、悪人こそが本願により救われるという悪人正機を唱えた。 ◆佐々木 泰綱 鎌倉時代前期-中期の武将・佐々木 泰綱(ささき-やすつな、1213-1276)。詳細不明。男性。父・佐々木信綱の3男。京都の六角東洞院を宿所とし、六角氏を名乗った。左衛門尉、検非違使、壱岐守を歴任した。佐々木氏の嫡流を継ぎ、1245年、近江守護になる。父の遺領をめぐり兄重綱に訴えられ、近江の散在所領を没収された。64歳。 六角氏の祖。 ◆池坊 専慶 室町時代中期の僧・池坊 専慶(いけのぼう-せんけい、?-?)。詳細不明。男性。池坊花道の始祖とされる。「立て花(たてはな)」の名手。長禄・寛正年間(1457-1466)に活躍した。六角堂頂法寺の執行、池坊の住僧。1462年、武将・佐々木高秀の招きにより、金瓶に数十枝の草花を立て、洛中の好事家が見物したと記されている。(『碧山日録)』)。 仏前供養の供花から鑑賞用の立花へ展開させた。 ◆池坊 専応 室町時代後期の僧・池坊 専応(いけのぼう-せんおう、1482-1543)。詳細不明。男性。池坊家11世。六角堂頂法寺の僧・立花師。天文年間(1532-1555)、池坊の立花の契機を作る。口伝書『池坊専応口伝(大巻)』は代々継承され、池坊華道の基本になる。62歳。 ◆願阿 室町時代後期の時宗の僧・願阿(がんあ、?-1486)。男性。願阿弥。越中国(富山県)の生まれ。時宗の勧進聖になり、流出した五条大橋の架け替え、南禅寺仏殿の再興も行う。1459年、長谷寺の本尊開帳に際して、勅許の綸旨を興福寺へ持参した。1460年-1461年、8万人の餓死者が出た寛正の大飢饉では、8代将軍・足利義政は、願阿に飢民への施食を命じ、100貫文を与えた。願阿自らも勧進し、六角堂の南に小屋を建て、飢民に粟粥を施した。だが、飢民の数が多く、資金難から1カ月程で中止した。願阿は興福寺により清水寺の勧進僧の役を与えられる。応仁・文明の乱(1467-1477)後、諸国を勧進し、1478年、清水寺の鐘を鋳造、1479年、清水寺本願職に補任された。1481年、奈良・元興寺極楽坊曼荼羅堂の千部経勧進を行い供養する。1482年、清水寺本堂を上棟している。その後、その功により「成就院願阿」と呼ばれた。五条橋中島の堂で亡くなったともいう。 ◆初代・池坊 専好 室町時代後期-江戸時代前期の僧・初代・池坊 専好(いけのぼう-せんこう、1536? -1621)。詳細不明。男性。池坊家31世。六角堂頂法寺の僧・立花師。1599年、京都・大雲院で門人100人と100個の銅瓶に花をいける「百瓶華会」を催し絶賛された。七つ道具(役枝)を考案した。著に『池坊専好花伝書』。85歳?。 ◆2代目・池坊 専好 安土・桃山時代-江戸時代前期の僧・2代目・池坊 専好(いけのぼう-せんこう、1575-1658/1659)。詳細不明。男性。専朝。池坊家32世。六角堂頂法寺の僧・立花師。第108代・後水尾天皇に召され立花を指導した。宮中での立花会の判者、法橋に叙された。立花の大成者。多数の立花図を残した。83歳?。 ◆仏像・木像 ◈本堂に本尊「如意輪観音菩薩」を安置する。鎌倉時代作になる。秘仏であり、厨子内に納められている。厩戸王(聖徳太子)の念持仏といわれる。6本の手を持ち、観音の導きにより六道輪廻の迷いより救されるという。 御前立がある。 ◈脇壇に「厩戸王(聖徳太子)像」が安置されている。 ◈「毘沙門天立像」(重文)(102.3㎝)が安置されている。平安時代後期作になる。肩先に獅噛、腹部に花文、肘に袖口、腰甲下にも花弁、裳の袖も花弁状に広がる。木造、一木造(割剝)、彩色。 ◈「親鸞聖人夢想の像」がある。 ◈太子堂に、「南無仏像」が安置されている。厩戸王(聖徳太子)2歳の頃の姿という。 ◈親鸞堂に、「草鞋の御影」がある。六角堂参籠の姿を親鸞が自刻したという。杖に草鞋を履き、比叡山から訪ねた姿をしている。 「ふれあい仏」は、全身に金箔札が貼られている。 ◆建築 ◈「本堂」は、タラノキの根が六方向に延びていたため、堂も六角形になったとも伝えられている。江戸時代後期、1864年に焼失した。近代、1875年に再建されている。上下2層の宝形造、六角形をしており、吹き放しの土間がある。拝所は、背面柱筋を本堂正面と一体としている。 ◈「鐘楼堂」は、境内南の飛び地にある。江戸時代前期、1605年、堀尾忠氏が寄進した。かつて寺の近くに鴨川が流れていた。中世以降、寺の鐘は、鴨川氾濫の際に警報として乱打されていた。また以前は、門前左に標柱が立っていたという。柱には、鴨川氾濫の際に水高を測る尺の目が刻まれていたという。火災の時、戦乱の際などにも、早鐘が撞かれ、周囲に知らせる役目を果たした。江戸時代は、時の鐘としても撞かれた。 第二次世界大戦中に、梵鐘は金属供出になり失われた。現在のものは戦後に復興されている。、 ◈「親鸞堂」が建つ。鎌倉時代前期、1201年、親鸞が29歳の時、毎夜、比叡山を下り六角堂に百日参籠していた。 ◈「住坊(池坊会館)」は、現代、1976年に建てられた。地下2階、地上11階、鉄筋コンクリート造。 ◆文化財 ◈絹本著色「聖徳太子像」1幅は、室町時代、15-16世紀作になる。聖徳太子立像は童形像であり、正面に立ち髪を垂らし右手に笏、左手に柄香炉を持つ。六臣の右列上から官人・小野妹子(?-?)、大臣・蘇我馬子(?-626)、日羅(?-?)、左列上から学哥(?-?)、百済王子・阿佐太子(?-?)、高麗僧・慧慈(?-623)を従えている。縦178.4×横57㎝。 ◈紙本墨書「観世音菩薩・地蔵菩薩・毘[砂]門天名号」は、安土・桃山時代、16-17世紀作になる。第107代・後陽成天皇の宸筆とされる。本堂内陣に安置された名号3体の掛軸であり、本尊・観世音菩薩は聖徳太子の念持仏、脇侍は平安時代作であり、地蔵菩薩、毘[砂]門天(重文)になる。縦92×横33.6㎝。 ◈紙本墨書「六角堂頂法寺縁起」は、江戸時代作であり、鎌倉時代前期、1196年奥書の縁「記」写本になる。江戸時代-近代の略縁起の基になった。飛鳥時代、584年に淡路島に漂着した如意輪観音を聖徳太子が念持仏にした。587年に太子は四天王寺建立のために京都を訪れ、六角堂を建立し観音を安置した。平安遷都に伴う道路敷設時に堂が動いた。鎌倉時代前期、1195年に源頼朝が六角堂に参詣したなどと記されている。縦29.8×横620.8㎝。 ◈紙本墨書「関東台覧立花砂之物図」は、江戸時代、18世紀作になる。池坊が江戸城で将軍に上覧した立花・砂之物(器に砂を敷き詰める)を描いている。江戸時代中期、1746年5月に池坊専純は、朱印改めに際し、命を受けて江戸城本丸黒書院溜之間に立花3瓶、砂之物1瓶を立てた。9代将軍・徳川家重に披露され、さらに、西ノ丸の前将軍・徳川吉宗も鑑賞している。以後、朱印改・継目御礼時の恒例行事になった。縦39×横452.5㎝。 ◈紙本墨書「勝仙院増堅売券」は、室町時代、1558年作になる。六角堂に接していた勝仙院の7代・増堅(1636-1616)が、新熊野の土地を池坊に売却するという文書になっている。宛は池坊専好(?-1621)になっている。縦28.2×横40.1㎝。 ◈紙本墨書「饅頭屋町町衆連署状」は、安土・桃山時代、1585年作になる。勝仙院が隣接する六角堂敷地の一部を借用時に、町衆が発給した文書になる。饅頭屋町の町衆6人が「あつかい衆(調停者)」として、寺側が地子銭の未払いの場合には、町衆が代わりに支払うと署名している。縦27.4×横41㎝。 ◈江戸時代前期の「池坊専好立花図」(附寛永六年(1629年)紫宸殿立花御会席割指図)(重文)がある。 ◈「礎石」は、江戸時代後期、1788年の火災により焼失した遺構から発見された。16世紀前後の建物の礎石という。正方形に近い刳型で、石組の最下段の部材・根石組に使われていたとみられている。 ◆伝承 本尊の如意輪観音菩薩には伝承が残されている。 飛鳥時代、587年に、厩戸王(聖徳太子)は、四天王寺建立のために、用材を求めてこの地、頂法寺を訪ねた。当時は池があり、森が広がっていたという。 如意輪観音菩薩は、淡路岩屋の海岸に打ち寄せられた唐櫃に納められていたという。観音像を泉の傍の槲(多良)の木にかけ水遊びをした。その後、像が重くて持ち上がらなくなる。夜、厩戸王(聖徳太子)に霊夢あり、寺を建てるようにとのお告げがあった。その時、一人の嫗(おうな)が現れる。厩戸王(聖徳太子)が近くに良材があるかと尋ねる。嫗は傍に大杉があり、毎朝、紫雲がかかるため霊木であろうと答えた。次の朝、厩戸王(聖徳太子)が見ると大杉があり、その一株で堂宇が完成した。六角形の建物であり六角堂と名づけ、像を安置したという。(『元亨釈書』、寺伝) ◆寺号 頂法寺について、「頂」とは、始まりを意味し、四天王寺、法隆寺よりも先に創建されたことを意味する。「法」は、仏法の意になる。 通称の六角堂について、「六角」とは目・耳・鼻・舌・身・意の五感を表し、これら五感により意識が生じる。心中に潜む6つの欲(角)を捨て去ることで、心を円にすると説く。御詠歌にも「わが思う心のうちは六の角(かど)ただ円(まろ)かれと祈るなりけり」と歌っている。 ◆へそ石 境内にある「臍石(へそいし)」は、「要石(かなめいし)」とも呼ばれた。直径45㎝、平面六角形、中央に直径8㎝の小さな窪みが開けられている。花崗岩、周囲は頁岩。 平安時代前期、794年、平安遷都の際に、都での寺の造営は許されなかった。だが、すでに建立されていた六角堂が、大路の中央を塞ぎ、都市計画に支障をきたした。第50代・桓武天皇の勅使が六角堂に願い出ると、一転天掻き曇り紫雲に包まれた。一夜にして、六角堂は自ずから5丈(15m)ほど北へ退いたという。このため、路は開通し、六角と名づけられたという。逸話は堂宇が移動させられたことを意味するものともいう。なお、六角形の石(要石、臍石)だけは動かなかったという。 臍石は、都の中心、また平安京の中心を表すという。 石については諸説あり、1.石灯籠の基礎石、2.法会の時に幟の棹を立てるための石(刹竿台、せっかんだい)、3.鴨川氾濫時に水深を測るための棹を立てる石、4.本堂の伽藍礎石ともいう。 石は何度か移転している。幕末まで六角通中央にあった。寺の移転後は取り残されていた。近代、1877年に境内東方脇門内に移されている。その後、1930年に現在地に移された。明治期(1868-1912)には、縁日に蝋燭をあげて参拝していたという。 ◆親鸞の参籠 鎌倉時代前期、1201年、親鸞は煩悩に苦しんだ。毎夜、比叡山より下り、当寺の本堂まで、30㎞の道のりを往復し百日参籠した。また、堂宇に籠ったともいう。 95日目に、暁の夢に本尊・観音菩薩が現れ、「法然の許へ行け」と告げられた。以後、再び百日参籠を行い、当寺より吉水の法然のもとへ通い、比叡山と決別した。 夢中の示現の文とは、「行者宿報設女犯 我成玉女身被犯 一生之間能荘厳 臨終引導生極楽(行者、宿報にてたとひ女犯すとも、われ玉女の身となりて犯せられん。一生のあひだ、よく荘厳して、臨終に引導して極楽に生ぜしめん)」だったという。 自力の限界を知り、南無阿弥陀仏の本願他力の仏道を示すものだった。本尊の観音菩薩が妻になり、願いを聞いて極楽に引導するという。親鸞の妻帯は法然にも認められる。その2年後、親鸞は浄土真宗を開いた。 ◆貧民救済 寺は、貧民救済の場にもなっていた。 室町時代中期、1461年の「寛正の大飢饉」(山城大飢饉)の際に、飢饉と疫病、戦乱により、京都で8万2000人もの餓死者が出た。時宗の僧・勧進聖の願阿弥は、8代将軍・足利義政に対応を願い出る。六角堂南、東洞院通から烏丸通にかけ救済小屋が建てられた。願阿弥は、窮民に対して栗粥の施行をした。 だが、犠牲者は相次ぐ。願阿弥は、四条橋、五条橋、油小路でも多くの餓死者を葬った。それでも鴨川には遺体が溢れ、流れを塞いだという。この後、両橋などでは、五山の僧による施餓鬼も相次いで行なわれた。 ◆自治 寺は、江戸時代末までに戦乱などにより18回以上(10回以上とも)も罹災している。その度に、人々により復興されてきた。 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)後、寺は町堂として、町組による自治の場になる。革堂(行願寺)が上京の町堂になり、六角堂は下京町組代表の集会所になる。出陣する軍勢の集合場所になった。1537年、初めて町組が組織された際に、当寺では、将軍への年頭拝賀標負担の町内割り当てについて討議が行われた。 室町時代後期、1536年、延暦寺の法華寺院に対する天文法華の乱の際、1566年の織田信長の上洛に抵抗した三好三人衆の来襲にも備えた。 1592年の豊臣秀吉による寺院の移転の際に、六角堂が除外されたのは、町組の結束によるという。 江戸時代までは、京都所司代立会のもと、祇園祭山鉾巡行の順番を決める籤取(くじと)りが当寺で行なわれていた。先陣争いを避けるためであり、室町時代後期の応仁・文明の乱(1467-1477)の後以降という。陰暦6月6日、6月13日の朝、山鉾町の代表が寺に集った。下京町衆の寄り合い所、久世舞いの勧進興行も行われていた。 ◆華道 六角堂は華道とのゆかりが深い。 華道は、時宗の阿弥号を持つ人々により始められた。六角堂の北に、飛鳥時代の厩戸王(聖徳太子、574-622)が沐浴したとされる池がある。太子に本尊守護を命じられた小野妹子(おの-の-いもこ、6世紀-7世紀)を始祖とした住坊を「池坊(いけのぼう)」と呼んだ。住坊が池畔にあったことに因むという。妹子は法名を「専務(せんむ)」といい、朝夕に仏前に花を供えたともいう。これが華道の始まりという。以来、住職は「専」の字を付けた。 中世までは、他寺の僧が別当に任命されていた。六角堂は、頂法寺本坊の池坊が執行として寺務を司り経営・管理した。近世以降に頂法寺の住持になった。池坊の僧は、住持として朝夕に本尊に花を供えた。 室町時代中期、1462年に12世・池坊専慶(せんけい、?-?)により立花が始められる。花を挿して洛中で評判になる。(『碧山日録』)。挿花は多くの人々が競って見たという。室町時代末期、優れた僧で立花師の13世・専応(1482-1543)が出て、華道家元池坊の隆盛につながる。専応は度々宮中に招かれている。1525年には青蓮院の花会で「華之上手」といわれた。(『二水記』)。2代目(32世)・専好(せんこう、1575-1658)が立花を大成したという。 観音信仰と華道により、六角堂には歴代天皇代参が多く、池坊は天皇即位時の花、追善の花を担当していた。知恩院(東山区)での徳川家将軍の仏事には花を献上した。江戸城での将軍への立花上覧も恒例になった。 ◆西国観音霊場三十三所 当寺は、「西国観音霊場三十三所」の第18番札所になっている。第1番の和歌山・青岸渡寺より、第33番の岐阜・華厳寺までを巡る近畿2府4県(1000km)の巡礼になる。 長谷寺を開いた飛鳥時代の徳道(とくどう、656-?)は、病により仮死し、冥途で閻魔に出あった。閻魔は地獄に堕ちる者が多いとして、観音菩薩の慈悲を説き、33の霊場を参ると功徳を得られるとした。 観音菩薩は浄土に往生せず、現世で苦しむ人々を救済するために、聖観音、十一面観音、千手観音など33(無限)の姿に身を変えるとされる。徳道は、閻魔より33の宝印、起請文を授かり現世に戻る。徳道は兵庫・中山寺に宝印を納めたという。 巡礼は、奈良時代に始まる。その後、途絶したともいう。平安時代、花山法皇(第65代、968-1008)は、徳道の納めた宝印を掘り起こし、巡礼を再興したという。また、平安時代後期(12世紀)に再興されともいう。平安時代後期には天皇、公家が巡礼し、鎌倉時代-室町時代には、庶民にも広まった。江戸時代に最も盛んになる。周辺の伊勢神宮参り、熊野詣、善光寺参りとも結びついた。「三十三度行者」と呼ばれるのは、33所を33回も巡礼した人を意味した。御朱印、千社札の始まりにもなった。 ◆洛陽三十三観音巡礼 六角堂は洛陽三十三観音巡礼第1番札所になっている。六角堂を起点として京都を時計回りに巡り、北野の清和院(上京区)で終わる。 平安時代末、第77代・後白河天皇(1127-1192)が、巡礼困難な西国三十三所巡礼に代わるものとして定めたという。 室町時代中期、1431年に、当初は行願寺(中京区)から始まり北野天満宮(上京区)で結願した。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により札所が廃絶になる。 江戸時代前期、1665年に、第112代・霊元天皇(1654-1732 )により現在の札所・札所の順で再興された。 現代、2005年に「平成洛陽三十三所観音」が復興された。 ◆六角氏 六角氏(ろっかく-うじ)は、屋敷が六角堂にあったことに因んでいる。近江源氏佐々木氏の嫡流であり、鎌倉時代初期の惣領・佐々木信綱の3男・泰綱(1213-1276)が祖になる。鎌倉時代-室町時代に、近江国の守護職を務め続けた。 ◆勝仙院 聖護院に属した勝仙院(しょうせん-いん)は、六角堂に隣接していた。初代・厳尊は、室町時代前期、応永年間(1394-1428)に六角堂浄尊の弟子になっている。 勝仙院7代・増堅(1536-1616)は、聖護院(左京区)が統括した修験道本山派の先達として知られた。勝仙院は、新熊野神社(左京区)の別当職も保持していた。 ◆文学 ◈江戸時代前期、1682年の井原西鶴『好色一代男』では、15歳の世之介が未亡人との間に生まれた子を六角堂に捨てている。 ◈江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に挿絵入りで記されている。 ◆モニュメント いけ花発祥の地のモニュメントがある。「池坊専応口伝」より、池坊の祖・池坊專応が弟子に授けた花伝書『池坊專応口伝(大巻伝)』冒頭の部分が石に刻まれている。「瓶に美しい花を挿すこと」と、池坊の「よろしき面影をもととする」の違いが述べられている。 ◆ヤナギ 境内にあるヤナギの大木は、地面にまで枝が垂れていることから「地擦りの柳」(区民の誇りの木)と呼ばれている。 平安時代、第52代・嵯峨天皇(786-842)は后候補を求めていた。夢告に、このヤナギの下に美女が立っているとあった。以後、縁結びのヤナギとして知られる。 ヤナギの枝2本におみくじを結び、祈願すると良縁成就するという。 ◆枝垂桜 六角堂御幸桜がある。早咲きの枝垂桜で、最初は白、次第にピンク色に染まる。 平安時代中期、996年、花山法皇による御幸以後、西国三十三所観音巡礼が始まった。花山院前内大臣は、桜を見て「世をいのる春の始めの法なれば君か御幸のあとはありけり」と詠んだことに因む。 ◆樹木 イブキ、クスノキ(金属製のトラフズクが枝にとまっている)がある。 ◆アニメ ◈劇場版アニメーション『名探偵コナン 迷宮の十字路』(原作・青山剛昌、監督・こだま兼嗣、制作・トムス・エンタテインメント、2003年4月)の舞台になった。山門、境内などのシーンがある。 ◈アニメーション『有頂天家族』『有頂天家族2』(原作・森見登美彦、監督・吉原正行 、制作・P.A.WORKS、第1期2013年7月-9月、全13話、第2期2017年4月-6月、全12話)の舞台になった。第1期第9話に山門、本堂、へそ石などが登場する。 ◆年間行事 初生け式(1月5日)、花まつり(4月8日)、花供養(4月中旬)、池坊中央研修学院祭(4月中旬)、唐崎明神祭(7月下旬)、旧七夕会(11月中旬)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『日本の名僧』、『事典 日本の名僧』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 上』、『平安の都』、『京都 歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都はじまり物語』、『京都の地名検証』、『京都を歩こう 洛陽三十三所観音巡礼』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『京都 神社と寺院の森』、『京都のご利益手帖』、『京の寺 不思議見聞録』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『仏像めぐりの旅 4 京都 洛中・東山』、『仏像を旅する 京都』、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|