|

|

||||||

| * | ||||||

| 高山寺 (京都市右京区) Kozan-ji Temple |

||||||

| 高山寺 | 高山寺 | |||||

|

|

|||||

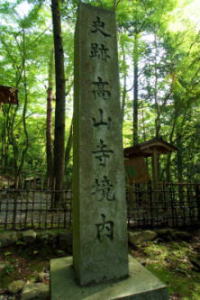

「栂尾山 高山寺」の石碑  「仏足石参道」の石標  「世界文化遺産 高山寺」の石碑   表参道  表参道  表参道  表参道、正方形の石敷き17枚    ここに、仁王門があった。  「ひぐらしや ここにいませし 茶の聖(ひじり)」、水原秋桜子  参道各所に石垣が築かれている。  吾妻屋「間雲亭」  裏参道

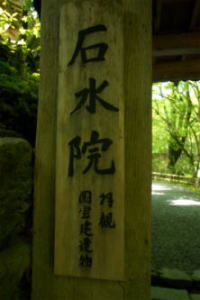

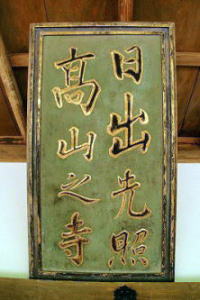

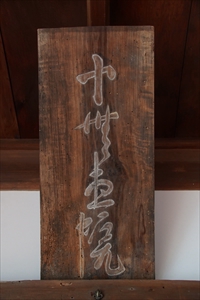

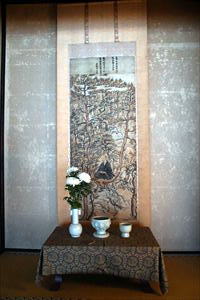

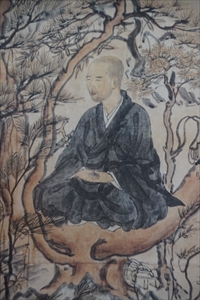

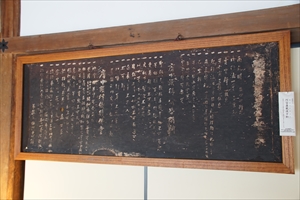

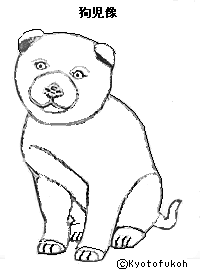

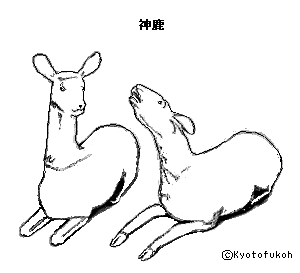

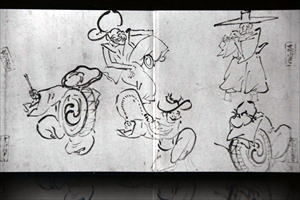

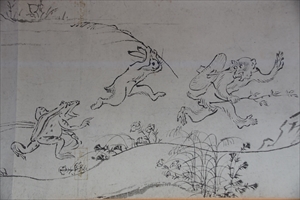

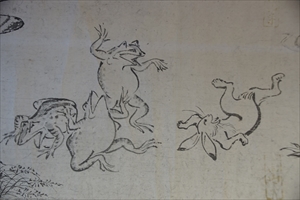

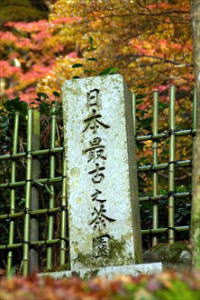

岩水院  岩水院  岩水院  岩水院  岩水院  岩水院  岩水院、笠塔婆の下乗石(重要美術品)  書院、玄関  鐘楼  石水院  岩水院  岩水院  岩水院、扁額「石水院」、富岡鉄斎筆  石水院  石水院  石水院、善哉童子像  石水院  石水院  石水院、蟇股の唐草透し彫り  岩水院  石水院  石水院  石水院  石水院、欄間に掛る扁額「日出先照高山之寺(ひいいでて まずてらす こうざんのてら)」  石水院南縁  石水院 石水院 岩水院  石水院  石水院  石水院  石水院  石水院  石水院、白光観音尊  石水院、白光観音尊  石水院  「仏眼仏母(ぶつげんぶつも)像」(複製)  石水院、「樹上座禅図」(複製)  石水院、「樹上座禅図」(複製)  石水院、「阿留辺畿幾夜宇和」の掛板    石水院、「鳥獣人物戯画 甲巻」(複製縮小)  石水院、「鳥獣人物戯画2-4巻(縮小)」  石水院、「鳥獣人物戯画」(複製縮小)  石水院、「鳥獣人物戯画 甲巻」部分(複製縮小)  石水院、「鳥獣人物戯画 甲巻」部分(複製縮小)  石水院  向山、境内の対岸  境内の森の鹿   茶室「遺香庵」   茶室「遺香庵」  茶室「遺香庵」  「日本最古之茶園」の碑  境内にある茶園、新葉  法鼓台道場  法鼓台道場  法鼓台文庫

開山堂   開山堂、「不許飲酒」の石碑  開山堂、水盤  開山堂  開山堂、梵字の石碑「阿字石」  開山堂  開山堂、織部(キリシタン)燈籠  開山堂、露仏、聖観音像  開山堂   開山堂   開山堂  開山堂、海老虹梁  開山堂、土蔵

御廟  御廟  御廟  御廟  御廟、笠石塔婆、明恵が詠んだという「山のはにわれも入りなむ月も入れ夜な夜なごとにまた友とせむ」の歌碑。  御廟、笠石塔婆(重文)、明恵の遺訓「阿留辺畿夜宇和(あるべきようわ)」碑。  御廟  御廟、明恵上人御廟、覆屋内に明恵の五輪塔がある。  御廟  御廟、宝筺印塔(重文)  宝篋印塔、如法経塔(重文)  明恵の楞伽山の遺跡

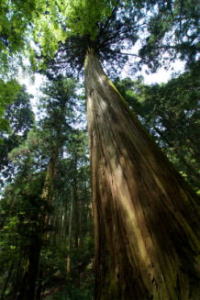

仏足石  仏足石  楞伽山(りょうがせん)中腹にある旧石水院跡、かつては現在地より高台に位置していた。  旧石水院跡  金堂道、石段  金堂道  金堂道  杉の巨木  金堂  金堂  金堂  金堂  金堂、内陣  金堂の裏にある湧水、閼伽井  宝塔  明恵は、楞伽山の樹上や岩上で坐禅したという。「すべてこの山の中に面の一尺ともある石に、わが坐せぬはよもあらじ」(『明恵上人伝記』)  春日明神社  春日明神社  春日明神社  向山  【参照】平安時代の高山寺の復元模型(京都市平安京創生館、展示模型より)

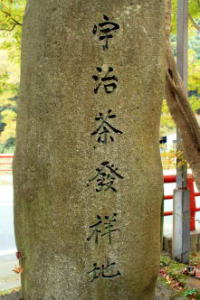

清滝川に架かる白雲橋、道は周山街道  清滝川、奥の山は向山  清滝川  清滝川  【参照】白雲橋の袂にある「茶山栂尾 宇治茶発祥地」の石碑  「宇治茶発祥地」と刻まれている。  【参照】茶の実  【参照】山の斜面のツツジ |

若狭へ向かう九十九折の周山街道(国道162号線)に清滝川が沿って流れる。川に面して、楞迦山(りょうが-さん)が迫る。山の斜面に伽藍が点在する高山寺(こうざん-じ)が建つ。 典籍15000点、経蔵本「高山寺本」などを蔵し、中世以来の学問寺として知られている。「三尾(さんび)の名刹」(ほかに高雄(尾)山神護寺、槙尾山西明寺)の一つに数えられた。 山号を栂尾山(とがのお-さん)という。かつて真義真言宗、現在は単立寺院。本尊は釈迦如来。 境内は、史跡名勝天然記念物国の史跡に指定されている。1994年に「古都京都の文化財」として、世界遺産条約に基づく世界文化遺産に登録された。 ◆歴史年表 奈良時代、774年、第49代・光仁(こうにん)天皇の勅願により、慶俊らが開創した。当初は、「神願寺都賀尾(じんがんじとがのお)坊」と称し、華厳宗だった。 平安時代初期、「度賀尾寺」と記されている。(『尊意贈僧正伝』) 802年、和気弘世(清麻呂長男)の主催により、最澄は神護寺で5カ月にわたる天台の教え「天台三部」を説いた。 814年、天台宗の「都賀尾十無尽院(じゅうむじんいん)」と改称されている。 859年-876年、賢一が都賀尾で般若心経に修練する。 876年、法性坊尊意僧正(後の13代天台座主)が賢一に就き、3年にわたり修行している。 平安時代後期、天台の古刹、度賀尾寺が文覚(もんがく)により復興され、神護寺別院になった。 鎌倉時代、1206年、旧11月、後鳥羽上皇(第82代)の帰依を得てその院宣により、明恵(みょうえ)が神護寺の一院・栂尾十無尽院を贈られた。華厳宗隆盛の根本道場として再興した。(『高山寺縁起』)。後鳥羽上皇の勅語「日出先照高山之寺(日出でて先ず照らす高山の寺)」により、寺名も「高山寺」に改められた。上皇はその勅額を贈ったともいう。近衛家、鷹司、西園寺家などの公家の帰依も受け、堂宇も復興された。明恵は実質的な開山、中興開山になる。 1210年、明恵は『金師章光顕抄』などを著し、栂尾に隠居修行する。 1215年、明恵は四座の講式を定める。涅槃会を始めた。 1216年、石水院(五所堂)が建立される。 1218年、明恵は快慶作の本尊・釈迦如来とともに賀茂の別所に移る。神主・能久は僧房、経蔵を寄進建立する。草庵は「石水院」と名付けられた。その後、明恵は栂尾に戻る。 1219年、金堂、鐘楼などが建立になる。金堂に本尊が安置された。 1221年、北条泰時の軍勢が寺に乱入した。明恵を連行しようとしたものの、明恵の説諭により軍を引いた。明恵は賀茂へ移り泰時と法談する。 1223年、明恵は善妙尼寺を建立し、栂尾に戻る。 1224年、明恵は楞伽山の峰に蟄居し、坐禅修行した。石水院を賀茂の別所より移築した。 1225年、羅漢堂が建立になる。東経蔵を石水院に移した。旧8月、白光(びゃつこう)神、藤原氏の氏神の鎮守社・春日明神、善妙神が鎮守社として勧請された。インド、日本、震旦(しんたん、古代中国)の守護神だった。説戒会が始められ、参詣者が群集する。(『高山寺縁起』『明月記』) 1227年、三重塔が棟上になる。 1228年、石水院が洪水により流出した。石水院は、禅堂院に移される。 1229年、阿弥陀堂、西経蔵が建立される。鎮守社を宝殿の西山傍らに移す。三加禅の庵室が結ばれた。 1230年、明恵と神護寺寺僧の訴えにより、境内地を定める太政官牒(だいじょうかんちょう)が下る。境界の標識「四至牓示(ぼうじ、境界目印)」を打つというものだった。寺域は、東限・源中河、南限・滝尾堺、西限・槇尾谷押河谷北、北限・机谷になる。三加禅を禅堂院の一廓に移し、禅河院とした。絵図が作成され、大門、金堂、三重塔、阿弥陀堂、経蔵などが描かれている。(「太政官牒」・「高山寺文書」『山城国神護寺領高尾山絵図』『高山寺絵図』) 1232年、明恵は「高山寺置文」を定める。その後、旧正月19日、明恵は禅堂院で亡くなり、御廟の地に葬られる。 1233年、喜海は明恵が修行した遺跡に木標を立てた。 1235年、石水院に、春日明神、住吉明神が遷座される。 1236年、明恵の遺徳を偲び、覚厳は十三重塔を建立する。 1238年、住吉神が勧請された。鎮守社4宇を祀り石水院が拝殿になる。(『高山寺縁起』) 1240年頃、春日社が開帳奉幣される。 1244年、明恵上人一三回忌供養が導師・喜海により執り行われた。 1253年、高信は後嵯峨院(第88代)の院宣により『高山寺縁起』を著わした。 1282年、八幡社が遷宮になる。 1320年、花園上皇(第95代)、後伏見上皇(第93代)は春日、住吉のご神体を拝する。 1322年、明雲尼は明恵の木標の遺跡顕彰を石標に変える。 室町時代、1467年-1475年、応仁・文明の乱(1467-1477)により、山名軍が当寺を占拠する。 天文年間(1532-1555)、薬師寺備後守夫人清範が十無尽院を霊雲院に移す。 1547年、細川晴元の兵火により、金堂、十三重塔など大半の伽藍を焼失した。 江戸時代、1634年、寛永年間(1634-1636)とも、永弁、秀融により再興される。仁和寺古御堂などより建物が移築され、金堂が再興された。覚深法親王は高山寺置文十八条を定める。金堂に南都・円照寺宮より応身説法釈迦牟尼仏が贈られる。 1636年、秀融、永弁により開山堂が復興された。 慶安年間(1648-1652)/1648年、永弁は塔頭・十無尽院を復興した。 1717年、御廟、開山堂、禅堂院、塔頭・宝性院が焼失した。 1723年、禅堂院を焼失する。開山堂、御廟を再建した。 1742年、塔頭・善財院が焼失する。 1796年、旧8月、勧化許可される。(「古久保家文書」) 1807年、慧友(えゆう)が三尊院に住し、十無尽院主を兼務した。 天保年間(1830-1843)、慧友により堂宇の修復、所蔵物(記録・聖教・什宝類)の調査整理などが行われた。 1831年、慧友は、明恵上人六百年遠忌に華厳三昧を17日修する。 1841年、絵師・冷泉為恭が参篭し僧形八幡像を模写した。 1848年、仁和寺済仁法親王の命により、慧友は仏足跡を復刻する。 近代、1868年、「華厳宗本山高山寺」と称した。真言宗兼学になる。 1871年、上地令により、寺領地などを失う。 1872年、真言宗の所轄になり、御室派に属する。 1881年、白雲橋対岸民家より出火、塔頭、仁王門などを焼失し、その後復興された。 1889年、証成の時、石水院が現在地(旧三尊院跡)に移されている。 1931年、1月、覚了、明恵上人七百年遠忌を勤める。茶室「遺香庵」が、高橋箒庵らにより建立された。 現代、1959年、義章により収蔵庫(法坡鼓台文庫)が建立される。 1965年、デューク・エイセスの歌う「女ひとり」が流行した。高山寺も登場する。 1966年、真言宗系の単立寺院になる。境内は史跡に指定された。 1968年、高山寺典籍文書綜合調査団による典籍、古文書の調査が行われる。 1969年、法鼓台道場が建設された。 1986年、イタリア・アッシジの聖フランシスコ教会と高山寺は、聖ヨハネ・パウロ2世の祝福により、異宗教間で世界初の兄弟教会(ブラザーチャーチ)の約束を結ぶ。 1994年、「古都京都の文化財」として、世界遺産条約に基づく世界文化遺産に登録された。 2018年、9月、台風21号により金堂屋根が損壊し、倒木が相次ぐ。 ◆慶俊 奈良時代の僧・慶俊(けいしゅん/きょうしゅん、?-778?)。男性。慶峻。河内国(大阪府)の生まれ。渡来系氏族葛井(藤井)氏。出家後、大安寺の入唐僧・道慈を師として、三輪、法相、華厳などを学ぶ。華厳講師、731年以降、大安寺の請経牒(しょうきょうちょう、借用申請者)、経典を写経所に貸した人物として慶峻・敬俊とある。751年、東大寺写経所目録は慶俊所持の経典中で借りたいものの名を記した。753年、大安寺仁王会講師18人中に名を連ね、法華寺文書に同寺大鎮として署名した。756年、第45代・聖武天皇の死に際し、学業を称され律師になる。766年、道鏡により排斥された。770年、復任し少僧都になる。聖武天皇の光明皇后)、藤原仲麻呂と親交あり、仲麻呂政権の崩壊で失脚した。その後、律師に返り咲く。延暦年間(782-806)、没したともいう。 勤操より受けた虚空蔵求聞持法を空海に伝えたという。京都に珍皇寺(愛當寺)を建立したという。笙の制作者としても知られた。 ◆尊意 平安時代前期-中期の天台僧・尊意(そんい、866/876-940)。男性。俗姓は息長丹生(おきながにう)、号は法性房(ほっしょうぼう)。京都の生まれ。8歳で父母を亡くした。876年、11歳で洛東の吉田寺で地獄絵を見て仏道を志し、栂尾寺・賢一に学ぶ。879年、比叡山に登り、17歳で剃髪した。887年、登壇受戒して12年籠山、 増全、玄昭に台密を学び、円珍に菩薩戒を受けた。第60代・醍醐天皇、第61代・朱雀天皇の護持僧になる。926年、第13世座主になり14年間在任した。74歳。 霊験あり、多くの逸話が残されている。旱魃、疾病流行に祈願し、930年、菅原道真の御霊による清涼殿落雷の際には天皇を加持した。(『天神縁起絵巻』)。935年、平将門の乱に大威徳法を修した。 高山寺で修行し、法力を得たとされる。 ◆明恵 平安時代後期-鎌倉時代中期の僧・明恵(みょうえ、1173-1232)。男性。明慧、諱は高弁(こうべん)。紀州湯浅(有田郡石垣庄)の生まれ。父・武士・平重国、母・湯浅宗重の娘。1180年、8歳で孤児になり、1181年、9歳で神護寺の叔父・上覚の下に入る。仁和寺の尊実、尊印、景雅より真言密教、華厳を学ぶ。上覚、勧修寺の興然より密教を学び灌頂を授けられる。1188年、上覚について出家得度し、東大寺戒壇院で具足戒を受ける。成弁(後高弁)と称した。1190 年、遺教経を発見し持経とし、上覚より十八道を伝受された。1191年、仏眼仏母尊を本尊とし仏眼の法を修め、『夢記』を書き始める(58歳まで)。1193年、東大寺に出仕する。東大寺・尊勝院の聖厳、建仁寺でも学び、華厳、真言、律、華厳宗興隆のため禅宗などを体得した。1195年、高雄を出て紀州白上峰に隠遁した。1198年、高雄に戻され文覚より寺再興を託される。白上、筏立(いかたち)に戻る。1199年、高雄、筏立に籠る。1201年、筏立、糸野に移った。以後3年間に10余人の同行(喜海、霊典等)と共に一宗の学業に励む。1202年、上覚により伝法灌頂を受ける。保田星尾に移る。1203年、天竺(インド)仏跡参拝行は春日明神の神託により断念した。春日神社、笠置に解脱上人を訪ねた。1204年、糸野、神谷、9月、栂尾、紀州・崎山に移る。1205年、再度の渡印計画を実行に移そうとし、『天竺里程書(印度行程記)』を作成した。神谷で入唐を決したが、急病のため念願を果たせなかった。栂尾に移る。1206年、高山寺を建立する。1207年、院宣により東大寺尊勝院学頭。1208年、紀州に移り、1210年、栂尾に戻る。1216年、石水院建立、1217年、紀州、1218年、栂尾より本尊釈如来(快慶作)等を携えて賀茂の別所(賀茂仏光山)に移る。その後栂尾に還る。1223年、善妙寺を建立した。1224年、楞伽山の峰に蟄居し、坐禅入観を勤とする。1226年、紀州、1229年、神護寺講堂供養導師、1231年、紀州施無畏本堂供養、1232年、亡くなり禅堂院に埋葬された。58歳。明恵の遺徳を敬い禅堂院の東南に十三重塔が建立される。高山寺中興の祖。 求道の思いから右耳を切り落とし、2度にわたってインド渡航の計画を立てたが果させなかった。浄土宗全盛期にあって、法然に対抗し『摧邪輪(ざいじゃりん)』(1212)で糾弾する。華厳を基礎とし、真言密教も取り入れた独自の厳密(ごんみつ)は、実践的な修行を重んじた。華厳の中興といわれる。仏の足下より発する光に一体化する仏光観、光明真言、五秘密法(金剛薩埵・欲、触、愛、慢)を説いた。仏眼仏母(ぶつげんぶつも)、文殊、弥勒、春日明神などに深い信仰を寄せた。 仮名混じり文『華厳唯心義』を著し、多くの在家女性の読者を得、女人救済に尽力する。建礼門院も明恵により受戒した。『解脱門義聴集記』、自らの見た夢を40年にわたり綴った『夢記(ゆめのき)』(1190-1231)などがある。夢中の欲についても記している。 動物、小さなものを慈しみ、『夢記』にも登場する。子犬も現れた。幼くして父母を喪った明恵は、小動物はその蘇りと思った。誤って子犬を跨いだ後には、立ち返って拝んだという。 高弟に、空達房定真(じょうしん)、義林房喜海(きかい)、義淵房霊典、順性房高信らがいる。 ◆覚猷 平安時代後期の天台僧・覚猷(かくゆう、1053-1140)。男性。俗名は顕智、通称は法輪院僧正、鳥羽僧正。父・大納言・源隆国の第9子。園城寺の覚円に師事し、若くして出家した。頼豪に灌頂をうけた。天台仏教・密教を修め、画も描く。園城寺法輪院に住し、密教図像を写し、集成、絵師育成をした。図像は「法輪院本」として重きをなした。1079年、法成寺修理別当の賞により法橋になる。1081年、四天王寺別当になり、復興に功をたてた。法成寺別当、1094年、園城寺に戻り園城寺長吏を歴任する。1121年、法印大和尚位に叙せられる。1131年、鳥羽離宮内の証金剛院別当に任じられ常住し、鳥羽僧正と俗称された。1132年、僧正、1134年、大僧正、法成寺(ほうじょうじ)別当に補せられ、1135年、園城寺長吏になる。1136年、鳥羽上皇(第74代)が創建した勝光明院の扉絵制作を依頼され、「老屈」と称し辞退した。1138年、47世天台座主に就くが3日で退任し、帰依した鳥羽上皇の鳥羽離宮・証金剛院へ移り、離宮の護持僧になる。88歳。 晩年、鳥羽上皇の信任厚く様々な加持祈祷を行った。画技に秀で、風刺画家的な側面は早くから知られ、後世に「鳥羽絵」と呼ばれた。転写本では鳥羽僧正様「不動明王図像」 (醍醐寺) などが知られる。88歳。 「鳥獣人物戯画(鳥獣戯画)」「信貴山縁起」「放屁合戦」「陽物くらべ」の作者とされるが確定されていない。 ◆賀茂 能久 平安時代後期-鎌倉時代前期の神職・賀茂 能久(かもの-よしひさ、1171-1223)。男性。父・賀茂資保。上賀茂神社の権禰宜から、1214年、神主職になる。1218年、明恵に帰依し、石水院を賀茂山に建立し、後に栂尾に移した。後鳥羽上皇(第82代)の近臣になり、1221年、上皇が鎌倉幕府を討とうとした承久(じょうきゅう)の乱で幕府軍と戦い、六波羅に捕らえられ太宰府に流罪になる。53歳。 ◆義湘 新羅華厳宗の祖・義湘(ぎしょう、625-702)。男性。諡は円教国師。660年代、唐へ入り、唐の長安終南山の華厳宗第2祖・智儼(ちごん、602-668)に学んだ。671年、新羅に帰国し、文武王の勅命を報じて太伯山に浮石寺を建立し、華厳宗の根本道場とした。海印寺などの華厳十刹で教学を広め、十大弟子といわれる悟真など門弟を輩出した。善妙との恋の話が知られている。77歳。 ◆元暁 新羅の華厳宗の僧・元暁(がんぎょう/げんぎょう、617-686)。男性。姓は薛、児名は誓幢、高仙大師。新羅押梁郡(現在の慶尚北道)の生まれ。興輪寺の法蔵に華厳を学び、650年、義湘と共に唐に渡ろうとしたが、高句麗軍隊のために果たせなかった。661年、義湘と再度渡ろうとし、骸骨に溜まった水を飲み悟って帰ったという。その後、華厳学に関して240巻の著作を成した。新羅浄土教の先駆者、新羅随一の学者とされた。69歳。 弟子・審祥が日本に華厳宗を伝えた。 ◆近衛 基通 平安時代後期-鎌倉時代初期の公卿・近衛 基通(このえ-もとみち、1160-1233)。男性。法名は行理、普賢寺殿。父・基実(もとざね)、母・藤原忠隆の娘。基通の代より家名を藤原から近衛とした。1166年、7歳で父を失い、基実室・盛子(平清盛の娘)の養子になって後見された。1170年、正五位下、1172年、従四位下右中将、1174年、従三位、1176年、従二位になる。1179年、摂政・氏長者の叔父・藤原基房が清盛のクーデタにより解官され、基通は内大臣・関白になり正二位内大臣に任じられる。1180年、第81代・安徳天皇の即位により摂政になる。1183年、平家の都落ちに同行するが引き返し、後白河法皇(第77代)に危急を告げ、延暦寺に避難させる。法皇の意向により摂政になる。源義仲が入京し法皇近臣の官を解き、一時摂政を辞めた。1184年、再び摂政になる。1185年、壇ノ浦で平家滅亡し、源頼朝が実権を握り、基通は九条兼実にとって代られた。1186年、九条兼実(かねざね)が基通に代わって摂政になった。摂関家は近衛家と九条家に分かれる。1196年、兼実が失脚し再び関白になる。1202年、通親の死後、鳥羽上皇(第74代)の意向により摂政を辞す。1208 年、出家し、法名は行理(こうり)。普賢寺殿(ふげんじどの)という。近衛家の事実上の祖になる。 明恵に帰依した。以来、高山寺を近衛家の氏寺にした。74歳。 ◆近衛 兼経 鎌倉時代前期-中期の公卿・近衛 兼経(このえ-かねつね、1210-1259)。男性。号は岡屋。父・近衛家実(いえざね)、母・藤原季定の娘の3男。1222年、元服、禁色昇殿を許され、正五位下侍従として出仕、権中納言、内大臣、1227年、右大臣を経て、中納言、大納言、1235年、左大臣になる。九条道家は近衛家との融和を図り、1237年、娘・仁子を兼経の妻とし摂政を譲った。近衛・九条両家の不和を解消した。1238年、摂政、氏長者になり、従一位になる。左大臣を辞任する。1240年、第87代・四条天皇の元服加冠のために太政大臣になり、1241年、辞任した。1242年、関白になる。第88代・後嵯峨天皇の即位で関白を辞した。1246年、前将軍九条頼経の陰謀発覚により九条家が失脚し、1247年、再び摂政になる。1252年、摂政を弟・兼平に譲る。鷹司第、財産を分与し、後の鷹司家になった。晩年、宇治の岡屋殿に住み岡屋関白殿と称される。号は岡屋。日記に『岡屋関白記』がある。50歳。 高山寺東経蔵に尽力し、明恵の弟子・定真(じょうしん)により出家した。高山寺対岸の深瀬墓地に、兼経のほか、兼平、兼経の孫・家基のものという墓がある。 ◆湛慶 平安時代後期-鎌倉時代中期の慶派仏師・湛慶(たんけい、1173-1256)。男性。父・運慶の長男。父とともに東大寺、興福寺の復興造仏に関わる。1212年、最高の僧綱位の法印を授かる。1223年、快慶と共に醍醐寺閻魔堂、1224年、平岡善妙寺、1248年、後嵯峨院、雪蹊寺の善膩師童子像や高山寺の狛犬・仔犬を手掛ける。1249年、蓮華王院(三十三間堂)の仏像修理、直後の火災後、82歳で再び中尊の造仏を手掛ける。完成後84歳で亡くなる。甥に仏師・康円(運慶二男康運の子)、康清(運慶4男康勝の子)がいる。84歳。 ◆藤原 長房 平安時代後期-鎌倉時代中期の公卿・藤原 長房(ふじわら-の-ながふさ、1170-1243)。男性。法名は覚心、号は慈心上人、海住山民部卿入道。 父・参議光長。1191年、蔵人その後、右少弁、蔵人頭、1204年、参議になる。鳥羽上皇の近臣になり、皇女煕子内親王の乳父になる。院の御所二条殿の焼亡した跡を下賜された。九条兼実、良経、兼実の娘の宜秋門院任子(後鳥羽中宮)に仕えた。1210年、出家し覚心と称した。奈良の貞慶の門人になり、海住山寺2世になる。 明恵と上皇を仲介している。当寺の上皇宸筆扁額裏にその名が墨書されている。73歳。 ◆宅磨 勝賀 鎌倉時代前期の絵仏師・宅磨 勝賀(たくま-しょうが、?-?)。男性。俗名を為基。父・詫間派(宅磨派、宅間派)の祖・為遠。弟は為久。絵所の役に任じられ、法橋、後に法眼に叙せられた。宅間法眼と呼ばれる。1169年頃-1209年頃、神護寺・東寺の仏像制作などに携わる。高山寺の明恵に帰依した。東寺に作品の「十二天図屏風」が残る。 逸話がある。明恵が夢に見た春日・住吉神が法要を聴聞することがよくあった。二神の姿は明恵にのみ見ることが限られた。勝賀は二神の姿を絵に写したいと懇請する。だが、明恵は常人が神の姿を見れば、命を落とすかもしれないと忠告する。それでも懇願すると、果たして二神が現れそれを写すことが叶った。その帰路、落馬し落命したという。その終焉地に宅間塚(右京区鳴滝宅間町)がある。 ◆土宜 法龍 江戸時代後期-近代の僧侶・土宜 法龍(どき-ほうりゅう、1855-1923)。男性。法竜。伊勢国(三重県)の生まれ。幼くして出家し、1869年より、高野山の伝法入壇に入る。1876年、慶應義塾別科に入学、卒業。1881年、真言宗法務所課長。御七日御修法を東寺に再興する。「十善会」を主宰した。1893年、シカゴでの万国宗教会議に日本代表として参加。仏教研究者であり密教学研究の基礎を築いた。高野山学林長、36代・仁和寺門跡、1906年、御室派管長、真言宗各派連合総裁、高野山真言宗管長などを歴任した。70歳。 南方熊楠との30年間に渡る往復書簡が交わされた。当寺で法龍に宛てた熊楠の書簡38通が発見されている。御廟に墓塔がある。 ◆三宅 安兵衛 江戸時代後期-近代の商人・三宅 安兵衛(みやけ-やすべえ、1842-1920)。男性。初名は安治郎。若狭国(福井県)小浜の生まれ。父・陶器業「吉文字屋」・三宅清治郎、母・畑田つや。1850年、父没後、母とともに畑田家に身を寄せた。 1852年、京都五条の木綿商・井筒屋甚兵衛に奉公に入る。1857年、1864年の大火で店は類焼する。大坂の大菱屋喜助と連携し、京都で博多織を販売し井筒屋を救った。1867年、独立し、四条烏丸に博多織の京都での販売を独占し成功した。1869年、斎藤ゆか子と結婚し、3男2女を産む。その後、店は幾度か移転し、1882年、六角通高倉西入に移る。還暦後、隠居し京都周辺の名所旧跡を巡る。 1919年、長男・清治郎に金1万円を託し、「京都のために公益公利のことに使用せよ」と遺言した。78歳。 安兵衛は生前に石清水八幡宮・平野神社などに標石を立てている。安兵衛の没後、長男・清治郎は父の遺志に従い、京都府下に400基の史跡・名所の案内の石標を建立した。 墓は金地院(左京区)にある。 ◆西村 虚空 現代の彫刻家・虚無僧の西村 虚空(1912-2002)。男性。熊本に住した。普化宗谷派2世家元。虚鐸(きょたく)という三尺二寸(約90㎝)の尺八を奏することで知られていた。90歳。 ◆仏像・仏画・木像 ◈「薬師如来坐像」(73.6㎝)(重文)は、奈良時代末期作、かつて丹波・神尾山金輪寺(亀岡市)にあった。医家・丹波康頼(912-915)の念持仏という。神尾山には明恵の高弟・高信(1193-1264)が入っている。 木心乾漆造、漆箔。 かつて、脇侍、日光・月光菩薩像が控えた。日光菩薩像(重文)は東京国立博物館蔵、月光菩薩像は東京芸術大学蔵。 ◈「白光神立像(白光神像)」(42.3㎝)(重文)は、鎌倉時代前期、1225年に、高山寺内に白光神、春日明神、善妙神の3社が建立され、中央に白光神が祀られた。 天竺雪山神ともいわれる。インド・ヒマラヤの神で、鬱多羅迦(うたらか/うったらか)神ともいう。全身が白く彩色され、白身、白衣は雪山を象徴する。神仏習合で、神像でありながら印を結び火焔の光背を背負う。 神像を納める鎌倉時代の厨子(重文)がある。 ◈美仏の「善妙神立像(善妙神像)」(31.2㎝/31.4㎝)(重文)は、鎌倉時代の湛慶(1173-1256)作になる。鎌倉時代前期、1225年、高山寺内に善妙神・白光神・春日明神の3社が建立され、善妙神像が奉納されている。 唐代の女性である善妙は、新羅からの入唐僧・義湘(ぎしょう)に思いを寄せ、義湘に諭されて改心し、義湘に助力する。義湘が帰国する際に、善妙は海に身を投げ龍になり義湘の船を守護したという。(「華厳宗祖師絵伝」)。 善妙像は義湘に渡そうとした所須(しょしゅ、小筥)を胸前に捧げ持つ。夢中で善妙に会ったという明恵が造らせたという。明恵にとって善妙は仏教を守護する女性の象徴だった。 木造、彩色、切金文様を施している。京都国立博物館委託。 ◈「薬師如来坐像」(73㎝)(重文)は奈良時代後期作になる。木心乾漆、京都国立博物館委託。 ◈等身の「明恵上人坐像」(83㎝)(重文)は、開山堂に安置されている。普段は非公開になっている。鎌倉時代中期、1236年に、明恵の遺徳を敬い、明恵が示没した禅堂院の東南に十三重塔が建立された。塔内に明恵の念持本尊だった弥勒菩薩像を納めた。禅堂院と塔を結ぶ渡廊に坐像が安置されていた。 弟子たちによりその姿を生き写しされたという。黒衣に袈裟を掛け、手に数珠を持つ。生きているかのように彫られており、生身供(しょうじんく)が行われていた。肉身・衣の彩色は現在も鮮明に残る。修行のため紀州で切った右耳もそのまま表現されている。木造、彩色、玉眼。 ◈金堂に本尊「釈迦如来坐像」を安置している。室町時代作になる。 ◈現在は失われた多くの仏像がある。金堂に運慶作の盧遮那如来如来、四天王像、快慶作の釈迦如来像、羅漢堂に運慶作の賓度羅尊者像、禅堂院十三重塔に快慶作の本尊・弥勒菩薩像、金堂に湛慶作の増長天像、三重宝塔に華厳五聖像、羅漢堂の比丘形文殊像、大門の金剛力士像、禅堂院十三重塔の脇侍四躯、善妙寺の善妙神像、獅子狛犬像などがあった。 ◈開山堂近くに露仏「聖観音像」がある。近現代の彫刻家・赤堀信平(1899-1992)作による。 ◆石水院 「石水院(せきすい- いん)」(国宝)は、五所堂ともいわれる。鎌倉時代前期、1206年に建立された。また1215年、1216年、1218年建立ともいわれる。明恵の住房、禅堂とした庵室「練若台」が前身だったという。明恵時代の唯一の遺構になる。後鳥羽上皇(第82代)により贈られた御学問所を移築したという。また、後鳥羽院の賀茂別院を移築したともいう。もとは経蔵として建てられたともいう。 当初は金堂の東に東経蔵としてあり、鎌倉時代前期、1228年の洪水の被害に遭う。残された建物を東経蔵とし、春日明神、住吉明神を祀り、広縁が設けられ、石水院とした。鎌倉時代中期、1235年に拝所が付け加えられる。江戸時代前期、1637年の古図では、春日・住吉を祀る内陣と五重棚を持つ顕経蔵・密経蔵とで構成される経蔵兼社殿になっている。近代、1889年、金堂東より現在地に移築され住宅様式に改変された。 ◈石水院は鎌倉時代初期の寝殿造の遺構であり、簡素な趣きがあり、当山の明恵在住時代の唯一の建物になる。内部は両流れ舟底天井(もとは天井用板に用いられていた高野槇を裏返しにしたもの、明恵の板葺草庵の遺材)。広縁と一重疎垂木の軒が付く。南縁、西側正面は3間、1間の廂があり、格子状の蔀戸がある。南面には蔀戸と広縁(南縁)があり、その奥には、清滝川を挟んで向山(むかいやま)を望むことができる。 桁行正面3間、背面4間、梁間3間、正面1間通庇、一重、入母屋造、西を正面とした妻入、木階を蔽う向拝(ごはい)付、杮(こけら)葺。 ◈拝所は、正面1間の向拝を付して拝殿風に改めた。縋破風、正面は吊り下げ式の蔀戸、側面は引き違い戸、南面は菱格子戸、欄間の唐草の本蟇股(水藻形と呼ばれた。西に4つあり両端のみ鎌倉時代中期作、南に1つ)、天井は化粧屋根裏。 なお、江戸時代初期の石水院は、内陣に春日、住吉明神社殿(現在の八光神像)を祀り、密教蔵(その奥)、顕教蔵(現在の主室)があり、蔵には五重棚が備え付けられていた。 欄間(南面長押上)に、後鳥羽上皇(1180-1239)の扁額「日出先照高山之寺(ひいいでて-まずてらす-こうざんのてら)」が掲げられている。鎌倉時代 作であり、華厳経の「日出先照高山」に拠る。高山とは華厳の教えを意味している。高山寺の寺号にもなった。上皇は明恵に華厳経の隆盛を託した。 西面に富岡鉄斎(1837-1924)の「石水院」の額が掛る。最晩年のものになる。床の間には、複製の「明恵上人樹上坐禅像」、明恵の遺訓「阿留辺畿幾夜宇和」(あるべきようわ)の掛板がある。また、酉の刻から申の刻に至る勤行次第が記されている。内陣には聖観音を安置、伝運慶(? -1224)作の明恵遺愛の木彫の犬(木彫狗児げぶん[くじ]、25.5㎝)、「仏眼仏母(ぶつげんぶつも)像」(複製)、「犬彫り物」(複製)、「樹上座禅図」(複製)、「鳥獣人物戯画」(複製)などが展示されている。 ◈拝所中央(廂の間)は、石水院の西正面になる。落板敷の部分には、かつて春日明神、住吉明神の拝殿があった。正面に神殿構の板扉が残る。西に吊り上げの蔀戸、東に菱格子戸、本蟇股が見られる。 欄間に富岡鉄斎筆「石水院」の横額が掛かる。鉄斎は住職・土宜法龍と親交があり、最晩年を高山寺に過ごした。落板敷の中央に、善財童子(ぜんざいどうし)像が置かれている。華厳経中、善財童子は悟りを求める心を発し、長い旅を続ける童のことをいう。明恵は善財童子を敬愛し、住房に善財五十五善知識の絵を掛け、善財童子の木像を置いたという。 写真家・土門拳(1909-1990)は「六葉釘隠し」に魅了されている。 ◆建築 鎌倉時代、明恵により寺が再興された当時は、楼門、鎮守社、鐘楼、三重塔、本堂、阿弥陀堂、羅漢堂、経蔵、懸造の金堂などが建ち並んでいた。(「高山寺絵図」、1230年)。その後、石水院を除く建物が消失した。 ◈「仁王門(大門)」は、現存しない。表参道にあった。近代、1881年に類焼している。現在は石灯籠が立つ。 ◈「開山堂」は、明恵が晩年を過ごし終焉の地になった。もとは草庵の禅河庵(禅堂院)があり、明恵没後に御影堂になり明恵上人坐像が安置された。その後、開山堂と呼ばれた。室町時代の兵火で焼失している。江戸時代中期、享保年間(1716-1736)に再建された。 正面に半蔀、両側に花頭窓、側面に舞良戸。宝蔵とは渡廊で繋がる。宝形造、本瓦葺。 ◈「金堂」は、かつての本堂の位置に立つ。鎌倉時代前期、1219年に完成した。5間4面、檜皮葺で、運慶作の丈六盧舍那仏などが置かれたという。室町時代に焼失した。なお、周辺は創建時の高山寺の中心をなした。平坦地は東西に阿弥陀堂、羅漢堂、経蔵、塔、鐘楼、鎮守が建ち並んでいた。 現在の建物は、江戸時代前期、1634年/寛永年間(1624-1644)に、仁和寺古御所の御堂(子院・真光院本堂)を移築したという。仁和寺覚深法親王の御願、徳川家光の令旨により、板倉周防守により移築されたという。また、1634年、奈良・円照寺から寄進されたともいう。 本尊は室町時代作の釈迦如来坐像を安置している。かつては南の妻部分が崖地に建てられた懸造だったという。正面に蔀戸、側面に舞良戸、内陣に小組格天井と折上小組格天井、外陣は格天井。 正面に1間の向拝付。3間3間、一重、入母屋造、銅板葺。 ◈「鐘楼」は、傘形の化粧屋根裏になる。梵鐘に茶室「遺香庵」の創建にかかわった人々の名が刻まれている。 ◈「法鼓台文庫(収蔵庫)」は、現代、1959年に建立された。経蔵であり、二階建、鉄筋コンクリート造。 ◆庭園 ◈石水院の南の庭は、向山が借景になっている。 ◈石水院の西側にも庭園がある。2基の石燈籠が立つ。楓、桜、シャクナゲなどが植えられている。 ◆仏眼仏母像 24歳の明恵は、故郷の紀州湯浅山上の庵で世俗を斥け、欲を断ち仏道に精進した。「形をやつして人間を辞し、志を堅して如来のあとをふまむ」とまで思い詰めた。自らの五根(目、耳、鼻、舌、身)を削ごうとする。だが、日常生活に支障が出るとして、障りのないと思った耳を切ることにした。 母の代わりに常日頃拝していた念持仏・絹本著色「仏眼仏母像(ぶつげんぶつもぞう)」(国宝)の前で右耳を削ぐ。その時飛び散った明恵の鮮血が、当寺の絵にいまも残されているという。 仏眼仏母とは三世諸仏能生(さんぜ-しょぶつ-のうしょう)の母とされる。一切の諸仏を生む慈母であり、世の中の真相を見通す如来の眼力を象徴する。胎蔵界曼荼羅の遍知院に配される七尊の一つになる。像は、ふくよかな仏眼仏母が白蓮華上に定印を結んで坐し、白い肉身に白衣を着け獅子冠を戴く。その姿は瑜経(ゆぎきょう)に基づいている。 明恵(成弁)自身の賛には、和歌「モロトモニアハレトヲホセミホトケヲキミヨリホカニシル人モナシ(諸ともに哀れと思せ御仏よ君より他に知る人もなし) 無耳法師之母御前也(みみなしほうしのははごぜんなり)」とある。幼くして両親を失った明恵は、釈迦を父とし、仏眼仏母像を母と慕った。毎日2度の仏眼法を日課とした。画像の複製は石水院西庇の間に掛けられている。 高山寺は宋風摂取の拠点であり、宋画の影響がある。縦182㎝、横128㎝。 ◆鳥獣人物戯画 紙本墨画「鳥獣人物戯画4巻(甲巻、乙巻、丙巻、丁巻)」(国宝)には、蛙、兎、猿、狐、猫、鼠、馬、鹿、梟、鶏、鷹などが遊ぶ様が擬人化されて描かれている。風刺的な内容であり、墨の線だけで描いた彩色のない白描であり詞書きはない。16世紀以降に寺にもたらされという。4巻合計の長さは44mを超える。 戯画は、比叡山延暦寺と三井寺の寺門争いを揶揄しているともいう。頽廃した貴族社会、宗教界、新興の武士を揶揄したともいう。平安時代、戯画は「をこ絵(烏滸絵、痴絵)」と呼ばれた。「をこ」とは「愚か、馬鹿げた」の意味で、天台僧により、即興的に滑稽、諷刺的な絵が描かれていた。 筆者は平安時代後期の天台僧・鳥羽僧正覚猷(1053-1140)ともいう。平安時代後期の画僧・定智(?-?)、平安時代後期の比叡山無動寺の僧・義清阿闍梨の名も挙がる。 ◈「甲巻」(国宝)は、平安時代後期(12世紀後半)に成立した。傑作とされ、動物を描く。兎・猿・蛙など11種の擬人化された生き物による遊戯・法会が繰り広げられる。それぞれの生き物の描写に無駄な動きがない。前半と後半では線描・生き物の表情も異なり、別の作者により描かれたとみられる。甲巻と乙巻でも作風が違うともいう。 現代、2009年から4年かけて行われた大規模な修復で、透過光調査が行われた。23枚目と11枚目は、製紙工程で刷毛を使って和紙を撫でた際に、付いた筋跡が繋がることが判明した。法会の場面とされ、お礼の品を運ぶ蛙がいる23枚目の後に、僧侶姿の猿に鹿を貢ぐ兎が描かれた11枚目が続いたとみられている。11-15枚目は紙の継ぎ目に絵があり、入れ替わりはないとみられる。11枚目と23枚目を合わせた長さは54㎝あり、ほかの紙より小さく、合わせて1枚の大きさになっていた。絵巻にされてから切り離されたとみられる。この時、絵順も入れ替わったとみられる。 また、画風が異なることから、旧来より1-10枚目、11-23枚目の2巻に分かれると考えられていた。2巻は紙質も異なることが確認され、2巻を合体して成立した可能性が高くなった。 縦30.4㎝ 、全長1148.4㎝、東京国立博物館寄託。 ◈「乙巻」(国宝)は、平安時代後期(12世紀後半)に成立した。前半が人間風俗画、後半が動物戯画になっている。前半は実在の牛・馬・鶏・犬・鷹など、後半は日本に生息しない虎・象、架空の麒麟・龍・獏など15/16種の家畜動物が登場する。甲巻のような擬人化された動物は登場しない。 縦30.6㎝、全長289㎝、京都国立博物館寄託。 ◈「丙巻」(国宝)は、鎌倉時代、12-13世紀に成立した。前半が人間風俗画であり、囲碁・将棋・競馬・蹴鞠・相撲・闘犬などが登場する。後半が動物戯画になる。上図(巻頭)は、囲碁に興じる僧と稚児、賭双六の模様が描かれる。賭に負けた男は裸になる。下図は耳引きと首引きの場面になる。 後半では擬人化された動物が描かれる。 後世に加筆された濃墨(のうぼく)の線のほかに、本来の線描がある。繊細で滑らかな筆致、的確な描写は、平安時代にまでさかのぼり制作された可能性も考えられている。 縦30.9㎝、全長933㎝、京都国立博物館寄託。 ◈「丁巻」(国宝)は、鎌倉時代(13世紀)の作といわれる。曲芸・法会・流鏑馬・田楽舞・棟木引きなどの勝負事、芸能、行事を描く。人物のみが登場し、甲巻・丙巻に描かれた場面を踏まえた表現が多い。ほかの3巻に比較し人物描写は大ぶりであり、線描は太く、墨色も淡い。大らかな筆致で作者の技量は高い。 縦31.2㎝、全長113㎝、東京国立博物館寄託。 ◈「鳥獣戯画断簡」(重文)は、平安時代(12世紀)に制作された。現在は東京国立博物館が所蔵している。 「断簡」は、時代を経て本来の巻物から分けられ、一場面毎の掛軸になったものをいう。甲巻からの断簡4点、丁巻からの断簡1点の計5点がある。「模本」は、過去の鳥獣戯画を写したものであり、現在では失われた画面が残り、本来の絵の順序を推測する手掛かりにもなった。制作当初は、現在より多くの画面があったとみられている。 ⋄「鳥獣戯画甲巻断簡」(重文)は、現在はMIHO MUSEUM(滋賀県)が保管している。現代、2022年に鳥獣戯画甲巻断簡と確定された。秋草を背景として扇子を手にした人物、子猿を背負った母猿、蛙・鼠などが描かれる。右は競馬(くらべうま)、左は蹴鞠(けまり)の場面につながるとみられている。 ◆文化財 国宝、重要文化財は数多い。「高山寺典籍文書類」9000点が一括指定されている。 ◈扁額「日出先照高山之寺(ひいいでて-まずてらす-こうざんのてら)」が石水院の欄間に掛る。寺名の起源になった後鳥羽上皇(第82代)筆と伝えられる。「日出先照高山」は華厳経の比喩に由来し、字句は華厳経の注釈書『華厳経探玄記』などに見える。 裏書には鎌倉時代前期、「建永元年(1206年)丙寅十一月八日 別当民部卿藤原長房卿」とある。天皇の側近、鎌倉時代の公卿・藤原長房(1170-1243)が沙汰した。長房は、後鳥羽院の近臣、後の慈心房覚真になる。1206年11月、後鳥羽院の院宣により、明恵が栂尾の地を贈られた際に下賜された後鳥羽院宸翰の勅額といわれる。 縦105.8㎝ 横58.8㎝ 厚2.0㎝。 西面には「十無盡院」の額が掛る。 ◈唐時代「冥報記」(国宝)。唐時代「玉篇 巻第二十七」(国宝)。南宋時代「不空三蔵像」(重文)。 ◈平安時代、玄証筆「梵天火羅図」(重文)。 ◈平安時代後期、1114年の「篆隷万象名義」(国宝)は、現存最古の日本製辞書とされる。 ◈「入解脱門義」(重文)は、鎌倉時代前期、1220年明恵筆による。 ◈『夢記』(1191-1230)(重文)がある。夢見る事も修行の一貫であるとして、白日夢を含む赤裸々な夢の記録を40年間にわたり書き綴った。 ◈明恵筆『華厳信種義』(重文)がある。 ◈鎌倉時代の「高山寺尼経(善妙寺尼経)」は、明恵を悼み尼たちが華厳経などを写経した。明達という尼は、明恵を慕い、明恵没後、清滝川に入水したという。 ◈公卿・藤原兼実(1149-1207)寄進の「高山寺一切経」。 ◈紙本著色『華厳宗祖師絵伝(華厳縁起、義湘絵、元暁絵)』(国宝、全7巻)は鎌倉時代作になる。華厳宗を中国から新羅に伝えた義湘(ぎしょう、634-702)大師絵と元暁(がんぎょう/げんぎょう、618-686)大師絵の経緯を描く。義湘絵では、義湘の入唐留学、留学僧を慕い帰国する船を、龍に化身して守護した善妙の物語になる。元暁絵では、王妃治癒の物語、元暁の求法の行状が描かれる。 かつて義湘絵4巻、元暁絵2巻からなり、別筆になる。その後損失し、錯簡(そっかん、書物の順序が乱れた状態)の各3巻で伝えられた。現代、1996年の修理で、義湘絵4巻、元暁絵3巻に改められた。 祖師の姿には明恵自身が投影されているとされる。高僧伝絵の最初期作品であり、宋画の影響が見られる。画中に人物の発言を書き込む初例になった。 縦31.7㎝、全長748.3㎝-1712.0㎝。 ◈紙本墨書『玉篇(ぎょくへん/ごくへん) 』27巻(国宝)は、 唐時代作になる。 本来、玉篇全30巻は、六朝期、543年に成立した梁の字書であり、顧野王の撰による。542の部首を立て、それらに1万 6917字を配属させた。各字につき反切による発音と字義を記した。中国ではすでに散逸している。日本では7巻が残存する。完本は巻22、巻27のみになる。高山寺本は巻27前半(篇目と糸部270字)に相当し、石山寺蔵の後半(国宝)と併せて完本になる。7-8世紀に中国で書写されたとみられている。 縦27.2㎝ 全長915.0㎝。 ◈紙本墨書『冥報記(めいほうき)」3巻(国宝)は、 唐時代作になる。 7世紀半ばに編まれた中国の仏教説話集であり、吏部(りぶ)尚書唐臨撰による。中国では後に散逸し、日本にのみ残存する。 髙山寺蔵本53話は空海の高弟・円行(799-852)が、平安時代、承和年間(834-848)に入唐し持ち帰った唐写本になる。中国ではすでに散逸し、日本にのみ残る現存最古写本になる。唐臨は650年-659年に、高宗に御史大夫・吏部尚書として仕えた。包紙に「円行阿闍梨将来 唐人書 建長二年義淵上人注進」とある。内容は唐・隋の説話を中心に蒐集し、因果応報の理を解いている。『日本霊異記』(810-824)には書名が載り、『今昔物語』(12世紀初頭)の典拠として用いられた。 巻上は縦28.2㎝、全長339㎝、巻中は縦28.2㎝ 、全長558㎝、巻下は縦28.2㎝ 、全長673㎝。 ◈紙本墨書「篆隷万象名義(てんれいばんしょめいぎ)」6帖(国宝)は、平安時代、1114年作による。高山寺本が唯一の古写本であり、現存最古の日本製辞書になる。空海(774-835)の撰による。前半部(1-4帖)と後半部(5・6帖)に分かれる。前半は冒頭に「東大寺沙門大僧都空海撰」とあり、平安時代前期、830年頃に空海が編んだ。後半は別人による続撰になる。6帖末に平安時代後期、「永久二年(1114)六月以敦文王之本書写之了」とある。玉篇を下敷きに、注文を抄録した節略本になる。一部に上段に篆書の字体を示し、下に隷書を掲げ、篆隷と名付ける。 各縦26.8㎝ 横14.6㎝ ◈紙本着色「明恵上人像(樹上坐禅像)」(国宝)は、鎌倉時代(13世紀)作であり、明恵の弟子で詫間派の恵日房成忍(じょうにん)筆という。華宮殿の西にあった二股に分かれた松縄床樹(じょうしょうじゅ)とは岩上に生えていた。その松の股上で、僧衣の明恵は左を向き坐禅を組む。背景には松林、岩、藤、小鳥、栗鼠などが配される。讃は明恵によるといわれている。人物が小さく描かれ、羅漢図に近く宋画の影響があるともいう。 縦146/145.0㎝、横58.8/59.0㎝。京都国立博物館寄託。 ◈絹本著色「明恵上人坐像(持念珠像)」(重文)は、鎌倉時代作になる。明恵の等身大の肖像画「生身供」ともいう。 縦111.5㎝ 横80.5㎝ ◈「明恵上人像(山中ノ御影)」は、鎌倉時代作になる。左手に経巻、右手に杖を持つ。 ◈紙本墨書「大唐天竺里程書(だいとうてんじくりていしょ)」(重文)は、鎌倉時代作、明恵筆による。 明恵は生涯に2度、インドへ渡ることを企て旅程表を作成した。33歳の頃に書かれたと思われる。正月1日に大唐長安を出発し、一日に8里(31km)を歩くと3年目の10月10日、7里(27km)であれば4年目の2月20日、5里(20km)なら5年目6月10日の午の刻にインド王国の摩訶陀国王舍城(まがだこくおうしゃじょう)へ着くと記されている。「哀々(あはれあはれ)まいらばや」の書き入れがある。計画は結局実現しなかった。明恵は書を経袋に入れて所持し続けたという。 縦16.1㎝ 横64.5㎝。 ◈紙本著色「明恵上人行状絵(絵伝記)」3巻は江戸時代前期、1690年に三宅高信(?-?)が絵を描き、書家北向雲竹(きたむき-うんちく、1632-1703)の門人13人が詞書を書いた。明恵に帰依した北条泰時との法談を中心に構成され、3巻15段から成る。絵巻は近世に原本から模写された。三宅高信は、高山寺に滞在し画を模写したという。 巻上は縦28.3㎝ 、全長1155.0㎝、巻中は縦28.3㎝、全長1337.0㎝、巻下は縦28.3㎝ 、全長1505.0㎝。 ◈絹本著色「菩薩像(弥勒菩薩像)」(重文)は、鎌倉時代作になる。右手に施無畏印、左手に与願印を結ぶ。左手首より延びる彩色の幡(ばん)がある。彩雲に乗る。縦80.9㎝ 、横42.4㎝。 ◈絹本著色「文殊菩薩像」(重文)は鎌倉時代作になる。右手に剣を立て、左手に梵夾(ぼんきょう、木の葉に綴った梵語のお経)を載せた蓮華を持ち、大獅子の上に座している。頭の五髻(ごけい)に春日五所の本地仏が描かれ、春日社の垂迹(すいじゃく)画になる。 縦150.0㎝、横78.8㎝。 ◈紙本著色 「明恵上人絵伝断簡」は江戸時代作になる。江戸時代前期の画家・三宅高信(?-?)が模写した3巻のうちの絵巻から巻下第4段の一場面を切り出した。明恵と建仁寺・円空との対話の場面を描く。明恵は、脇息を右に置き顔を見せている。円空は栄西の弟子になる。 縦29.7㎝ 横45.2㎝。 ◈絵本墨画「禅宗六祖像(達磨宗六祖像)」68頁(重文)は、平安時代後期、1054年の中国北宋の版本を平安時代-鎌倉時代に書写した。多くの肖像が描かれている。右下に禅宗の初祖・達磨(?-528)、二祖・慧可(えか、487-593)、左下に三祖・僧璨(そうさん500-505頃)、四祖・道信(580-651)、五祖・弘忍(こうにん、601-674)、六祖・慧能(えのう、638-713)になる。 達磨と慧可の図は、慧可が達磨入門を願って許されず、自らの左肘を切って決意の固さを示し、入門を許されたという故事に因んでいる。(「慧可断臂(えかだんぴ)」) 縦101.8cm 、横57.9cm。 ◈絹本著色「華厳海会諸聖衆図(華厳海会諸聖衆曼荼羅)」(重文)は、鎌倉時代作になる。画面の中央上部に、主尊の毘盧遮那如来、脇侍は観音・勢至両菩薩、毘沙門天、持国天を従える。小区画には華厳経の諸聖衆61を描く。 高山寺ではかつて、三重宝塔の初層、禅堂院の持仏堂にも図像が掛けられていた。 縦117.6㎝、横76.7㎝。 ◈絹本著色「五聖曼荼羅図」(重文)は、鎌倉時代作になる。 主尊・毘盧遮那如来は宝座上に説法相を結ぶ。右手前に金獅子に乗る文殊菩薩、左に白象に乗る普賢菩薩、右後方に弥勒菩薩、左に観音菩薩を配する。 縦117.0㎝ 横59.4㎝。 ◈絹本著色「春和夜神(しゅんわやしん)像」(重文)は、鎌倉時代作になる。 春和夜神は、華厳経入法界品に見える善財童子が歴訪する善知識の一人になる。虚空の宝楼閣に座す夜神に対し、善財童子が合掌恭敬して立つ。 縦61.0㎝、横28.0㎝。 ◈絹本著色「熊野曼荼羅」(重文)は、南北朝時代作になる。 胎蔵界曼荼羅の中台八葉院を模した構図の中央に、熊野本宮の本地仏である阿弥陀、八葉とその上下に新宮(薬師)、那智(千手観音)、熊野十二所の本地仏を描く。背景に上に大峯から熊野にいたる山々、下に熊野王子を描いている。 縦98.0㎝ 、横38.3㎝。 ◈紙本淡彩「藤原(近衛)兼経像」は鎌倉時代作になる。右肩の貼紙に「岡屋殿也」とある。岡屋関白(おかのや-かんぱく)と呼ばれた、近衛兼経(1210-1259)の肖像になる。僧衣を着て坐し左に目をやる。 一部彩色、縦116.7㎝ 、横100.9㎝。 ◈紙本墨画「将軍塚縁起絵巻」(重文)は、鎌倉時代(13世紀)作になる。墨線の白描で、東山の将軍塚造営の様を描く。筆者不詳。 平安時代前期、794年、第50代・桓武天皇は、遷都に当たり高さ8尺(2.4m)の武装した土人形を作り、都の守護神として立てて埋めた。絵巻には、人夫がもっこを担いで土を運ぶ様、塚穴に立つ甲冑姿の征夷大将軍・坂上田村麻呂像、下図は官人達が出来上がった土偶を検分する様が描かれている。 縦38㎝、横380㎝。 ◈絹本著色「春日住吉明神像」(重文)は室町時代作になる。 鎌倉時代前期、1203年、渡天の志を抱く明恵に春日明神の託宣が降る。春日・住吉の両明神が守護する明恵は、思いとどまるようにと諭した。その後も明神の降臨があり、明神の姿形を示した。明恵は、仏師・俊賀に命じ両明神の形像を描かせたという。1235年、東経蔵(現石水院)に春日住吉両大明神の形像が安置された。俊賀筆を成忍が写し明恵が神号を加えたものをさらに写したとみられる。右上に春日明神、左に住吉明神が立ち、それぞれ右方を向いている。 縦38.7㎝、横20.2㎝。 ◈絹本著色「不空三蔵像」(重文)は、南宋時代作になる。張思恭(ちょうしきょう)筆になる。 不空(ふくう、705-774)は、唐代密教の大師で真言宗付法第六祖になる。輪法を手に持ち、細紋入りの法被をかけた椅子に座している。図上に「不空三蔵法師」「大宋張思恭筆」の後の書き入れがある。 縦120.9㎝ 横58.8㎝ ◈石水院の「木彫りの狗児(くじ)/仔犬像」(25.5/26㎝)(重文)は鎌倉時代作になる。実寸大の小首を傾げた愛らしい姿をしている。湛慶作とみられている。明恵は、小さいもの弱いものを生涯愛し続けた。明恵が座右に置いて愛玩した遺愛の犬とされる。志賀直哉は「時々撫で擦りたいような気持のする彫刻」と記している。 木造、寄木造、彩色、玉眼。 ◈「神鹿(しんろく)」(重文)は、鎌倉時代の湛慶(1173-1256)作ともいう。鎌倉時代中期、1235年に勧請された鎮守社の春日社の神使とされる。石水院内春日・住吉明神の神殿前に祀られていた。 雌雄ともに跪いている。雌は頭を上げ耳を寝かせ口を開じた阿形であり、前脚を曲げていない。雄は耳を立て口を閉じた吽形であり、前脚を曲げている。雄の額には枘(ほぞ)差しがあり、かつて有角だった。 牡鹿51.3㎝ 、牝鹿46.5㎝、木造、彩色、玉眼。 ◈「獅子・狛犬」(重文)は、湛慶(1173-1256)作という。阿形の洲浜座裏に「嘉禄元年(1225年)」の銘があった。3対ある。鎌倉時代前期、1225年に勧請された鎮守三社(白光神、春日明、神善妙神)に祀られていた。いずれも小ぶりで、無角開口が阿形の獅子、有角閉口が吽形の狛犬になる。 1.阿形(獅子)は像高27.3㎝、吽形(狛犬)は像高26.4㎝、2.阿形は像高27.3㎝、吽形は像高27.0㎝、3.阿形は像高29.7㎝、吽形は像高29.3㎝、木造、彩色。 ◈石水院に「善哉童子(ぜんざい-どうじ)像」が置かれている。尺八大家で彫刻家の西村虚空(1912-2002)の一木造になる。善財童子は、仏教の童子の一人であり、『華厳経入法界品』などに登場する。明恵が賞嘆した。童子はインドの長者の子に生まれる。仏教に目覚め文殊菩薩の勧めにより、53人の様々な人々(善知識)を訪ねる。修行を積み、最後に普賢菩薩の所で悟りを開いた。菩薩行の理想者として描かれている。教えを乞うたのは比丘、比丘尼、女性、童女なども含まれていたという。 ◈鎌倉時代、「阿字螺鈿蒔絵月輪形厨子」(重文)。鎌倉時代「輪宝羯磨蒔絵舎利厨子」(重文)。 ◈2つの小石、丸い「鷹島石」、焦がれた天竺蘇場率堵河(そばそつがわ)に由来する「蘇婆石」がある。明恵が故郷の紀州湯浅沖の鷹島(たかしま、苅藻島とも)で拾ったという。 明恵の歌、「われなくて後に偲ばむ人なくば飛びてかへれね鷹島の石」「遺跡を洗へる水も入る海の石と思へばなつかしきかな」。 蘇婆石は楕円形の黒石に白い一本の線が入る。明恵の墨蹟がかすかにある。石は弟子の高信(1193-1264)、帰依した権中納言・富小路盛兼を経て寺に戻された。 ◈明恵の母のものという櫛がある。金泥で「南無阿弥陀仏」と記されている。タツノオトシゴのミイラがある。 ◈南宋時代の「柿蔕(かきのへた)茶入」(漢[あや]柿形茶壺、漢の小柿[あやのこべた] )は、糸切に高山寺の墨書がある。栄西はこの壺に茶の実3粒を入れて明恵に贈ったともいう。柿蔕茶入、口径6.2㎝ 高4.5㎝ 底径2.8㎝。 ◈木彫の「馬」は鎌倉時代、運慶(?-1223)作ではないかとみられる。目を見開き、口を開いて嘶いている ◈金輪寺(亀岡市)関係の古文書4点が伝えられている。金輪寺には、かつて奈良時代作、医師・丹波康頼(912-955)の念持仏とされていた薬師如来坐像が安置されていた。康頼の6代後裔・丹波基康により寄進されたという。その際に、像内に1尺8寸(58㎝)の金の仏像が納められていた。鎌倉時代中期、1240-1250年、金輪寺中興開山・高信の時、「薬師如来」(73.6㎝)は高山寺に遷された。高信は明恵の高弟だったという。像は手に薬壺を持たない。木心乾漆造漆箔。現在は京都国立博物館に保存されている。 ◈近代の博物学者・南方熊楠(みなかた-くまぐす、1867-1941)が真言宗高野派に宛てた書簡38通がある。 ◈「高山寺典籍文書類」9293点(重文)を収蔵庫(法鼓台文庫)に収蔵している。平安時代中期、957年に重書1007点の典籍類が一括して重文指定された。現代、1968年に高山寺典籍文書綜合調査団が発足し、15年間にわたり調査が行われた。結果、『高山寺典籍文書目録』(索引共全5冊)が作成され、現代、1981年に8286点追加で重文指定を受けた。 平安時代- 江戸時代にわたり、平安時代後期、鎌倉時代の典籍を多く含む。大部分が聖教(しょうぎょう)類として伝来した。典籍類は写経、章疏類、縁起、伝記、記録類など外典類が多い。内外典に附された仮名、乎古止点の類は古代・中世の国語資料としても重要である。文書類は高弁平生の筆致を伝えた自筆書状類などを含む。 なお、収蔵庫(法鼓台文庫)に、聖教・典籍・古文書類のほぼ全てを収蔵している。 典籍は12000点あり、重書、重文第1部、第2部、第3部、第4部にわけて収蔵されている。 ◆楞迦山 楞迦山(りょうがせん)とは、南海の孤島にある山という。羅婆那夜叉(らばなやしゃ)という王が華宮殿に住んでいた。釈迦は説法を行うために山を訪れ、如来が弟子を従えて海上に現れると、王は眷属を連れて一行を出迎えた。 明恵はこの故事に因み、高山寺の境内裏山を楞迦山、庵室を華宮殿、羅婆坊などと呼びならわした。かつて、楞迦山には、明恵が練行場とした七か所があった。練若台(れんにゃだい)、羅婆坊(らばぼう)、華宮殿(けきゅうでん)、縄床樹(じょうしょうじゅ)、定心石、遺跡窟、岩水院だった。それぞれに、明恵没後、南北朝時代、1333年に木標が立てられ、1322年に石標に改められた。現在は、このうち5本だけが残る。 華宮殿跡には笠塔婆が立つ。「華宮殿 建保元仁之比 前後数年坐禅 修練之地」と記されている。その下にある羅婆坊の庵室跡には、石組が残り笠塔婆が立つ。「羅婆坊 元仁嘉禄之比 華宮殿隠居之 時真言行法之 道場也」の銘が入る。明恵も語っている。「すべてこの山の中に面の一尺ともある石に、わが坐せぬはよもあらじ」(『明恵上人伝記』) ◆あるべきようわ 石水院の床の間に黒板の額が掲げられ、明恵の遺訓「阿留辺畿幾夜宇和(あるべきようわ)」の白墨の七文字が残されている。これは、万葉仮名による当て字になる。続けて「三宝礼(さんぽうらい)」(仏・法・僧の三宝を敬い、帰依することを讃える偈文[げぶん] 、現前、一体、住持の三宝)が記されている。 「あるべきようわ」とは、「阿留辺幾夜宇和と云ふ七文字を持(たも)つべきなり。僧は僧のあるべき様、俗は俗のあるべき様なり。乃至、帝王は帝王のあるべき様、臣下は臣下のあるべき様なり。此のあるべき様を背く故に、一切悪しきなり。」(『栂尾明恵上人遺訓』)。また、「只現世に有べき様にて有んと申也。聖教の中にも行ずべき様に行し、振舞べき様に振舞へとこそ説き置かれたれ。」(『明恵上人伝記』)に通じる。浄土教の来世救済ではなく、現世救済を説いたともいう。 ◆善妙寺 鎌倉時代前期、1223年、別院・尼寺の善妙寺(ぜんみょうじ、善妙尼寺)が建立され、善妙神像が祀られていた。後鳥羽上皇の鎌倉幕府倒幕である承久の乱(1221)で、刑死した中御門宗行の妻(戒光)が夫の弔いのために建立した。 善妙とは、もとは唐の美貌の女性の名で、華厳宗を開いた新羅の義湘(ぎしょう)に心引かれたが、心改め龍や石に化身し、義湘を守護したという。 寺には、尼僧禅恵(藤原光親の妻)を初め、承久の乱で未亡人になった、上皇方の身寄りのない多くの女性が集った。明恵はこれらの人々を匿う。このため、明恵は、鎌倉幕府の秋田城ノ介景盛に捕らえられ連行された。だが、六波羅探題北方執権・北条泰時は明恵に帰依、出家して弟子になっている。 高山寺には尼衆が書写した2種の『華厳経』、善妙神立像(重文)、『華厳宗祖師絵伝(義湘絵)』(国宝)がある。 その後、善妙寺は廃寺になった。高雄の為因(いいん)寺境内の宝院塔「阿難塔」が遺構といわれている。 ◆御廟 明恵は楞伽山(りょうがせん)山腹に向って坐禅をしたという。 その地には現在、開山廟、明恵上人の墓・御廟、石造妙法経塔、歴代の土宜法龍、土宜覚了、小川義章、葉山照澄の墓が並んでいる。 ◈「明恵上人御廟」の覆屋内に明恵の五輪塔が立つ。 ◈「宝筺印塔」(重文)は、日本で最も古い型という。特徴として基礎が低く、塔身が長い。隅飾りが大きく馬耳状になっている。明恵に帰依した富小路盛兼の寄進という。鎌倉時代の形式に先立つものとして重要視される。 宝篋印塔は4基、鎌倉時代後期、「石水院」(1321)、「華宮殿」(1321)、室町時代前期、「羅婆坊」(1402)、「遺跡窟」(1321)がある。高山寺型、石造高320.0㎝、花崗岩製。 ◈「如法経塔」(重文)2基は、宝篋印塔の右に並ぶ。鎌倉時代後期、1275年-1332年作であり、塔下に法華経が埋められた。「妙法塔」と刻まれ、下から方形の基礎、方形の塔身、軒が反る宝形造の笠石、その上に宝珠がのる。石造一重塔、高さ1.34m/1.4m、花崗岩製。 ◈「笠石塔婆」は、明恵が詠んだという「山のはにわれも入りなむ月も入れ夜な夜なごとにまた友とせむ」の歌碑になる。 ◈「笠石塔婆」(重文)、明恵の遺訓「阿留辺畿夜宇和(あるべきようわ)」碑が立つ。 ◆栄西・明恵・茶・茶園 平安時代、茶祖といわれる臨済宗の栄西(1141-1215)は、宋に渡った際に茶を喫し、禅寺で行われていた作法についても日本に伝えた。鎌倉時代前期、1187年の2度目の天台山滞在の際に、喫茶を習得する。栄西は、南宋から茶種を持ち帰り、日本での栽培を奨励する。当初は筑前と肥前の間にある背振山石上(せふりさん-いしがみ)に種を蒔いた。ただ、栄西以前の奈良時代に、すでに遣唐使によって奈良に茶木が持ち込まれていたとみられている。平安時代前期、815年、第52代・嵯峨天皇に茶を煎じ奉ったとの記録がある。(『日本後記』)。当時の茶は、団茶(だんちゃ)と呼ばれ、団子状になっており煎じて飲んだ。栄西は挽いて飲む抹茶法をもたらした。 明恵は建仁寺に栄西を訪ねたという。明恵は、宮中より新車に乗り帰った栄西を見て気後れし、帰りかけようとした。栄西はそれを呼び止め、みすぼらしい身形の明恵を歓待し、仏教について論じたという。栄西は、印可も与えようとした。明恵はそれを断る。栄西は明恵に、茶の効用を説いたとも、鎌倉時代前期、1207年に茶種を譲ったともいう。 栄西が宋から持ち帰った茶の種3粒(5粒とも)は、「漢柿形茶入」(柿蔕茶入)(あやのかきべた-の-ちゃいれ)に入れて明恵に贈られたともいう。種は、日本で初めてこの地、栂尾の深瀬(ふかいぜ/ふかせ)三本木(境内東、清滝川対岸)に植えられ、栂尾茶として栽培されたともいう。栂尾の地は地下水が豊富で湿潤な気候であり、冷涼地であるため茶の栽培に適していた。ただ、傾斜地で畑地が狭いという難点があった。 当初は、薬、覚醒用に利用された。僧の修行の妨げになる眠りを覚ます効果も得られた。その後、宇治(跡影園、あしかげえん)に栽培地が移り、全国に茶が普及する。明恵は、宇治(駒の蹄影茶園)でも茶木の栽培を試み、栂尾本茶のもとになったともいう。 鎌倉時代、室町時代、栂尾茶は「本園」、茶は「本茶」といわれ、天皇への献上も行われる。鎌倉時代-室町時代初期に、お茶の産地を当てる「闘茶(とうちゃ)」が催された。その等級により栂尾茶を「本茶(ほんちゃ)」、そのほかを「非茶(ひちゃ)」とし、これを「本非を争う」と呼んだ。 現在境内には、宇治の茶業協会の篤志家により管理されている茶園があり、「日本最古之茶園」の碑が立つ。この地には、かつて高山寺の中心僧房の十無尽院が建てられていた。近代、大正期(1912-1926)、山に散在していた茶樹をここに集めて現在の茶畑が作られている。5月中旬に茶摘みが行われる。 ◆茶室・庭園 茶室「遺香庵(いこうあん)」(平時は非公開)は、近代、1931年に明恵上人700年遠忌記念として、全国の茶道家の懇志により建てられた。現代、1995年、京都市指定名勝に指定された。 発起人は古美術商で民藝運動を支援した土橋嘉兵衛、実業家で茶人・高橋箒庵(そうあん、義雄、1861-1937)らによる。数奇屋大工・3代・木村清兵衛の設計による。腰掛に鋳金工芸作家、歌人・香取秀真(1874-1954)銘の梵鐘がかかる。 四畳台目隅板中柱出炉下座床の席は西に貴人口、南の中央に躙口、隅板に自然木で縁取った給仕口、中央に茶道口、右に色紙窓、風呂先窓、火灯窓が開く。床は赤松皮付、床框は杉面皮葺漆、床の間左に棚、地袋、炉は四畳半切。奴葺の屋根、深い庇、益田孝筆の木額「遺香庵」が掛かる。 その北東に次の間、水屋、合の間、さらに広間(8畳、炉は四畳半切)は土庇付、予備室(3畳)が追加され接続している。大徳寺・興臨庵にも同じ茶席がある。数寄屋造。 茶庭は、高橋箒庵指導の下、7代・小川治兵衛(1860-1933)の作庭による。伝い、露地、広間の露地からなる。腰掛は最上部にあり、茶庭を見下ろす珍しい形になっている。露地には飛石、蹲踞、灯籠が据えられる。貴人口の沓脱ぎ石は、石を寄せ集めて造られている。 植栽はイロハモミジ、アセビ、ネズミモチなどからなる。 ◆鎮守社 春日明神社は、現代、1981年に再興された。 かつて、明恵が奈良より勧請したという。藤原氏の長者に就いた者は最初に参詣していた。 ◆石造物 ◈笠塔婆の「下乗石(笠塔婆)」(重要美術品)は、岩水院の入口にある。鎌倉時代の基礎に方形の塔身、笠。宝珠が一石で造られている。銘によれば、明恵は、栂尾山中で練行場7か所があり、その一つの遺跡窟跡になる。鎌倉時代中期、1233年に木標が立てられ、1322年に石標に改めた。1.7m、花崗岩製。 ◈開山堂の「織部(キリシタン)燈籠」は、東大寺、仁和寺より寄進されたものという。開山堂の梵字の石碑「阿字石」は、茶畑より発見されたという。 ◈「仏足石」は、楞伽山の開山堂付近にある。明恵の遺跡の一つで聖跡とした。江戸時代後期、文政年間(1818-1830)に復元された。かつて置かれていたものは図形が摩耗したという。卍字文、宝剣、双魚文、宝花瓶、宝螺文、千幅輪、梵王頂相文が描かれている。 ◈「宝塔」は、現代、1981年に建立された。写経が納められている。 ◆近衛家 高山寺と近衛家とは関係が深い。平安時代-鎌倉時代の公卿・近衛基通 (もとみち、1160-1233)は明恵に帰依した。以来、高山寺を近衛家の氏寺にした。 日記に『岡屋関白記』を記したその孫・兼経(かねつね、1210-1259 )は高山寺東経蔵に尽力し、明恵の弟子・定真(じょうしん)により出家した。 その弟・兼平(?-?)は堂舎を寄進した 。孫の兼教(かねのり、1267-1336)が書写した五部大乗経は高山寺にいまも残る。 高山寺対岸の深瀬墓地に、兼経、兼平、兼経の孫・家基(いえもと、1261-1296)のものという墓がある。 ◆文学 ◈鎌倉時代の歌人・随筆家・吉田兼好(1283-1352?) の『徒然草』144段に、明恵についての記述がある。「栂尾の上人」として登場し、馬洗う男とのやり取りをする。 ◈法鼓台道場前庭に、近現代の俳人・富安風生(1885-1979)の句碑「秋更や茶園春よりみどりにて」が立つ。現代、1969年に立てられた。 ◈近現代の小説家・川端康成(1899-1972)の『古都』(1962)では、千恵子は友人・真砂子とともに寺を訪れ、石水院より向かいの山を眺める景色が好きだと語った。 ◈近現代の俳人・小説家・高浜虚子(1874-1959)は、高山寺の裏参道を詠んでいる。「塀低くもみじ遅しや高山寺」 ◆石碑・句碑 ◈「栂尾山 高山寺」の石碑が表参道に立つ。近代の文人画家・儒学者・富岡鉄斎(1837-1924)筆により、1924年に建立された。碑は京都の地卸商の三宅清治郎が、父・安兵衛の遺志碑として建立した。これらの石碑群は、近代、1921年-1930年にかけ、府下400カ所あまりに建立されたという。石碑の裏面に「京都三宅安兵衛依遺志建之」とあり、「京都三宅安兵衛遺志碑」と呼ばれている。ただ、すべては確認されておらず、他方で消失しつつあるという。 ◈御廟に、「笠石塔婆」が立つ。明恵が詠んだという「山のはにわれも入りなむ月も入れ夜な夜なごとにまた友とせむ」の歌碑になる。小川良子筆。 ◈「阿留辺畿夜宇和(あるべきようわ)」碑は、墓域の入口に立つ。明恵の遺訓を記している。遺訓は「僧は僧のあるべきよう、俗は俗のあるべきようなり。‥我は後世にたすからんという者に非ず。ただ現世にまずあるべきようにてあらんと云う者なり」とある。現代、1969年に住職の小川義章により立てられた。 ◈「ひぐらしや ここにいませし 茶の聖(ひじり)」、水原秋桜子(みずはら-しゅうおうし、1892-1981)が立つ。水原秋桜子は、俳人、医学博士であり、近代、1924年から虚子の主宰する『ホトトギス』に参加、後に独立した。1934年、俳誌『馬酔木』を主宰した。 ◆水 金堂の裏に「閼伽井」があり湧水している。 ◆樹木 石水院前にシャクナゲがある。 紅葉の名所として知られている。カエデ、メタセコイアの巨木があり紅葉する。ツガがある。 なお、和歌山県湯浅町の施無畏寺のナギは、高山寺より来た明恵の手植えと伝えられている。 ◆墓など ◈明恵は楞伽山(りょうがせん)山腹に向って坐禅をしたという。その地には現在、開山廟、明恵上人御廟があり、覆屋内に五輪塔がある。 ◈石造妙法経塔、歴代の真言宗僧侶・土宜法龍(どき-ほうりゅう、1854-1923)、土宜覚了(どき-かくりょう)、27世・小川義章(おがわ-ぎしょう)、天台宗の僧・28世・葉山照澄(はがみ- しょうちょう、1803-1989)らの五輪塔が立てられている。 ◈清滝川対岸、深瀬墓地(深瀬三本木)に摂関・近衛家(藤原)、兼経、兼平、家基のものと伝える墓がある。鷹司家の墓地がある。鎌倉時代に、両家は氏寺として庇護した。 ◆畑の姥 室町時代、梅ヶ畑の人々は、朝廷に杉材、菖蒲などを献上した。江戸時代、供御人として、杉材、柴などを献上する。 「畑の姥(はたのうば)」と呼ばれた女性たちは、男たちが作った梯子、鞍掛、床几を頭に載せて都に売りに出た。これらは「畑の姥商法」と呼ばれた。 ◆映画 時代劇映画「新諸国物語 笛吹童子 第三部」(監督・萩原遼、1954年、東映)の撮影が行われた。 ◆歌謡曲 1965年に制作されヒットした「女ひとり」(東芝レコード)は、作詞・永六輔、作曲・いずみたくにより、デューク・エイセスが歌った。ご当地ソングの先駆けといわれている。歌詞には、三千院、高山寺、大覚寺が登場する。 ◆アニメ ◈アニメーション『京騒戯画』(原作・東堂いづみ、制作・東映アニメーション、2013年10月-12月、全13話)の舞台になった。第1話「ある一家の事情とその背景」で「コト」一家の住む建物は石水院がモデルになった。参道などのシーンがある。「明恵」「明恵上人」なども登場する。 ◆献茶式 献茶式(11月8日)は茶祖・明恵に新茶を献上する法会で、開山堂で執り行われる。 宇治から茶業組合役員も参列し、明恵・茶業界物故者に感謝の祈りをささげる。明恵上人坐像が開帳される。 ◆年間行事 新年法要(1月1日)、明恵上人生誕会(開山堂)(1月8日)、明恵上人命日忌(明恵上人坐像開扉、開山堂)(1月19日)、釈迦涅槃会(2月15日)、春季彼岸会(彼岸中日)、釈迦誕生会(4月8日)、茶摘み(5月中旬)、盂蘭盆会・施餓鬼会(8月15日)、秋季彼岸会(彼岸中日)、献茶式(宇治茶の製造業者から新茶が上人廟前に献上される。明恵上人坐像開扉、開山堂)(11月8日)。 *台風被害などにより一部の境内景観が変化しています。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 32 高山寺』、『旧版 古寺巡礼 京都 15 高山寺』、『私の古寺巡礼』『京都・山城寺院神社大事典』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都大事典』、『京都・美のこころ』、『京都の仏像』、『京都仏像を訪ねる旅』、『京都・世界遺産手帳 6 高山寺』、『明恵上人』、『社寺』、『国宝への旅 2』、『京都の寺社505を歩く 下』、『事典 日本の名僧』、『京都の地名検証 2』、『洛西探訪』、『京都 古都の庭をめぐる』、 『京の茶室 西山 北山編』、『賀茂文化 第4号』、『京の茶室 東山編』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、『増補版 京の医史跡探訪』、『京都はじまり物語』、『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』、『京都歩きの愉しみ』、『京都古社寺辞典』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京の石碑ものがたり』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都隠れた史跡100選』、『京都で日本美術をみる』、『中世を歩く 京都の古寺』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 仏教新発見 20 高山寺 神護寺』、『週刊 日本の仏像 第12号 神護寺 国宝薬師如来と五大虚空蔵菩薩』、『週刊 古寺を巡る 36 高山寺』、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「高山寺」、京都市平安京創生館、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「東京国立博物館」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|||||

|

|

|||||

| |

||||||