|

|

|

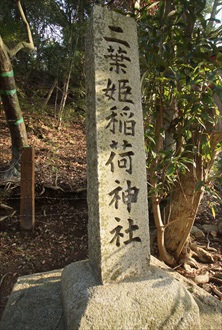

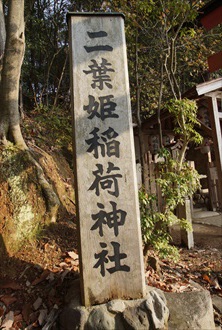

| 二葉姫稲荷神社 (京都市北区) Futabahime-inari-jinja Shrine |

|

| 二葉姫稲荷神社 | 二葉姫稲荷神社 |

|

|

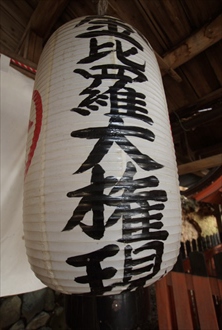

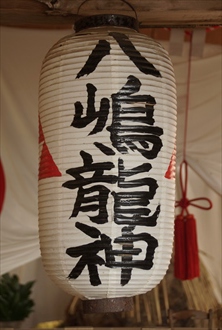

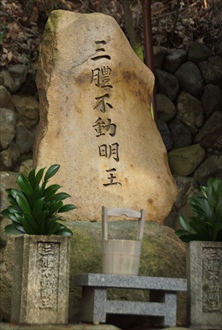

手水舎  手水盤  二葉姫稲荷神社  二葉姫稲荷神社  二葉姫稲荷神社  二葉姫稲荷神社  二葉姫稲荷神社、フタバアオイの神紋  金毘羅宮  金毘羅宮・金毘羅大神(こんぴらのおおかみ)  金毘羅宮  金毘羅宮   八嶋龍神・八嶋龍神(やしまりゅうじん) 八嶋龍神・八嶋龍神(やしまりゅうじん) 八嶋龍神  八嶋龍神  八嶋龍神  天之斑駒社・天之斑駒(あめのふちこま)  御影龍神・御影龍神(みかげりゅうじん)  御影龍神、神宮寺の移転後に神宮寺池が埋められた。池の龍神が村人の夢に出たとして龍神を祀ったという。  三月豊不動明王  木の切り株  光善稲荷・光善稲荷大明神(こうぜんいなりだいみょうじん)、  光善稲荷  光善稲荷  境内よりの眺望、男山、生駒山、清水山、吉田山、大文字山、手前に鴨川堤 などが見える。  神宮寺山  【参照】賀茂山口神社の東、旧神宮寺跡に残る礎石 |

上賀茂神社の東に神宮寺山(片岡山、標高175m)がある。小山には、二葉姫稲荷神社(ふたばひめ-いなり-じんじゃ)が祀られている。霊木稲荷になる。 祭神は宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおか)を祀る。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、820年、神宮寺は第52代・嵯峨天皇の勅により創建されたという。年代不詳、賀茂神社境内摂社の片山御子社(かたやまみこ-じんじゃ)の神宮寺鎮守社として二葉姫稲荷神社は祀られた。 1142年、神宮寺は焼失する。(『百錬抄』) 南北朝時代、1373年、神宮寺は焼失した。(『続史愚抄』) 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により神宮寺は廃絶になる。鎮守社の二葉姫稲荷神社だけが現在地に残された。 ◆片山御子社 境内摂社・片山御子社(片岡社)は、祭神・事代主神(ことしろぬしのかみ)であり地主神とし祀られていた。平安時代前期には既に存在し、856年に片山社は官社に列した。(『文徳実録』)。859年に従五位上の社格を与えられた。(『三代実録』)。1017年に正二位を与えられている。(『小右記』)。 ◆神宮寺 神宮寺は賀茂山口神社(沢田社)の東にあり、平安時代前期、820年に嵯峨天皇の勅により創建された。平安時代後期、1142年に焼失した。南北朝時代、1373年にも焼失した。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)には十一面観音を安置していた。池(神宮寺池)があり、その後埋め立てられている。 現在、旧地には基壇、礎石3個が残る。 ◆末社 金毘羅宮・金毘羅大神(こんぴらのおおかみ)、天之斑駒社・天之斑駒(あめのふちこま)、光善稲荷・光善稲荷大明神(こうぜんいなりだいみょうじん)、御影龍神・御影龍神(みかげりゅうじん)、八嶋龍神・八嶋龍神(やしまりゅうじん)、三月豊不動明王が祀られている。 ◆龍王 かつて神宮寺には池(神宮寺池)があった。龍王を勧請した8つの池の一つだったという。干池ともいい、池の水を替え、干すと旱になると伝えられていた。その後、神宮寺は廃絶し、この池も埋められた。 その後、池の龍神が村人の夢に現れたため、二葉稲荷神社に龍神を祀ったという。現在、御影龍神が祀られ、楕円形の石が置かれている。(『菟芸泥赴』) ◆魯山人 近現代の文人・北大路魯山人(きたおおじ-ろさんじん、1883-1959)は、自宅のあった上賀茂巡査所から神宮寺山(片岡山)によく登ったという。 1886年頃の5月、3歳の房次郎(魯山人)は、義姉・やすに背負われ、山道に咲き乱れていた山躑躅(やまつつじ)を目にした。幼心に、陽光に照らし出された、真っ赤な花の「美しさ」に感銘を受けた。その後の、生涯をかけた美追究の信念になり、心の支えになったという。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市の地名』、『お稲荷さんの起源と信仰のすべて 稲荷大神』、『永遠なれ 魯山人』  |

|

|

| |

|