|

|

|||

| 上賀茂社家町・明神川 (京都市北区) Kamigamo-shake-machi (town of Shinto shrine priests) |

|||

| 上賀茂社家町・明神川 | 上賀茂社家町・明神川 | ||

|

|

||

社家町周辺の町並み、土塀と明神川に架かる各旧社家の社家橋  社家の土塀と明神川、土塀は泥土で黄土色になっている。  草橋、秋にはススキが生える社家橋もある。  明神川に架かる社家の橋   賀茂競馬(5月5日)  浜殿井堰付近、内川橋(左)と明神川

すぐき  鴨川の志久呂橋下流東岸にある明神川取水口、明神井堰

藤木社  明神川   錦織家  梅辻家住宅  井関家  井関家、現在は「香袋・におい袋 いせき」の店舗になっている。  すぐき漬け「なり田」、社家町にある。   すぐき漬け農家の天秤圧(押)し風景 |

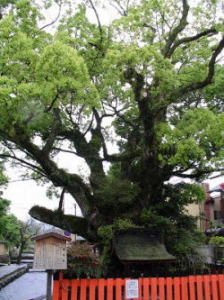

上賀茂神社に隣接する一帯は、江戸時代に、上賀茂神社の神官が住した社家(しゃけ)が建ち並ぶ屋敷町だった。 ◆歴史年表 奈良時代、734年、賀茂(鴨)氏族の後裔・鴨県主(かも あがたぬし)が上賀茂岡本付近に住していた。 鎌倉時代中期、上賀茂神社周辺に、上賀茂神社を領主にする惣郷(そうごう)組織の賀茂六郷が成立した。 室町時代、15世紀(1401-1500)中期までに、上賀茂神社社頭周辺に門前集落が形成される。社司、氏人、農民が混在して住した。 1574年、社家集落の地下(じげ)は、構(木柵、土塁で囲み、入口に木戸を設けた)、堀を築き敵から防御していた。(「洛中洛外図屏風図」) 江戸時代、17世紀(1601-1700)後半、社家は200戸、地下は270戸あった。社家町は大門と木戸門によって守られた。 1705年、現在の範囲とほぼ同じ社家集落が描かれてる。(「洛中洛外絵図」) 1719年、社家、周辺の農家が描かれている。社家と農家の建築様式に変化は見られない。いずれも草葺、入母屋造だった。(「社領絵図」) 安永年間(1772-1781)、社家148戸、社家会所、周辺に地下百姓家の惣堂などが描かれ、町の出入口には木戸門があった。(「賀茂社家宅七町大旨之図」) 江戸時代中期、社家、農家が描かれ、この頃、社家独特の住宅様式が確立する。(「上賀茂神社境内絵図」) 近代、明治維新後、神職は内務省神祇官の職になる。社司、氏人は解かれ、神主家七家の制度も廃止された。 現代、1955年頃より、明神川の汚濁が始まる。 1967年、「明神川美化保存会」が発足した。 1988年、社家町は京都市の「上賀茂伝統的建造物群保存地区」、国の「重要伝統的建造物群保存地区」に指定された。 2003年、明神川の川底の修復工事が行われる。 ◆賀茂県主 鴨(賀茂)県主(かも-あがたぬし)は、上賀茂神社の祭神・賀茂建角身命(かもたけつぬのみこと)の子孫とされる。伝承によると、日向国曾の峰(そのみね)に天降った賀茂建角身命は、初代・神武天皇の東征に従い、大和国、山城国岡田鴨を経て、木津川、鴨川、賀茂川と入り、京都の地に賀茂社を創祀したという。(『山城国風土記』) 古代、賀茂氏は、大和政権(大和朝廷)の勢力拡大に伴い、大和国南部により京都に移住したとみられる。その支配方法は、地方在来の小国家を県(あがた)に再編成し、県主(あがた-ぬし)が統治した。県主とは、朝廷の地方行政区画の「県」の支配・管理者を意味する。大和の県主は、大王(おおきみ)との間に婚姻関係を結び、次第に勢力拡大していった。 賀茂氏は愛宕郡賀茂郷に定住し、鴨県を置き、県主は旧勢力の葛野氏に代わっていく。後に葛野(かどの)県を併せ、葛野鴨県主が支配した。これらは、後の葛野郡・愛宕(おたぎ)郡になった。 その後、賀茂氏もまた秦氏の伸張により衰微する。奈良時代-平安時代には、賀茂氏は、宮廷に薪炭・氷などを献上し、賀茂両社の神事を司っていた。 ◆社家 社家は世襲制神職の家柄であり、社司家ともいう。 上賀茂神社の社家は、「五官(神主、禰宜など)」と二十一職の「社司」、奉仕する一般人の「氏人」などがある。 鎌倉時代までは、賀茂県主の後裔という「賀茂十六流」(氏、平、清、能、久、俊、直、成、重、幸、季、保、宗、弘、顕、兼→経)の中からのみ、上賀茂神社の世襲神職が選ばれていた。 社家以外の上賀茂の住人としては、寺家(じげ)、地下人(じげにん)があった。 ◆社家町の町並 一帯には現在、30数軒の社家と町屋が残されている。明神川、庭園の緑、山並みと一体になった景観美を形成し、京都市の「上賀茂伝統的建造物群保存地区」(1988)、国の「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されている。 社家の町並みが形成されたのは、室町時代からという。上賀茂神社の神官(社司と氏人)の屋敷町になった。近代以前までは神官と農民が混住した。江戸時代、300近い屋敷が建ち並ぶ。社家でもっとも古いのは、南大路町の岩佐家という。なお、現在の社家町に上賀茂神社の神官は住んでいない。 ◆社家建築 社家の主屋は、切妻平屋建、桟瓦葺であり、妻入と平入棟がある。妻面は豕扠首(いのこさす)様式、束貫(つかぬき)様式で飾られている。 門は薬医門、腕木門、数寄屋門などがある。明神川沿いには漆喰を塗らない土壁、瓦屋根、石橋(社家橋)などの特徴も見られる。 最も古い社家としては岩佐家がある。江戸時代、18世紀(1701-1800)前期には、平入、藁葺であり、様式は農家と変わりはなかった。1768年までに土堀、表門が建てられる。1772年に座敷が増築された。1824年、妻入、切妻瓦葺になり、社家様式が完成する。 梅辻家住宅(京都市登録有形文化財)は、上賀茂社家の「賀茂七家」の一つで、現存する唯一の遺構になる。建築年代等は不詳。1838年頃には現在の形だったという。建物は居室部と座敷部からなり、座敷部は、御所の学問所を移したともいう。 井関家(京都市登録有形文化財)、は社家町の東外れにある。上賀茂神社に仕えていた社家で、賀茂十六流のうちの「直」に属する。江戸時代後期の建物と推定され、上賀茂社家の特徴を残している。ただ、明治期に一部3階建てに改築された。社家住宅の特徴は、玄関(大戸口)とは別に「式台」という貴人用の入り口 が設けられている。 ◆明神川 社家町を流れているのは、上賀茂神社からの明神川であり、かつては「内川」とも呼ばれた。全長4.5kmある。 明神川は、鴨川の志久呂橋下流の明神井堰より取水されている。川は、上賀茂神社境内の御生所(みあれどころ)付近で「御生川」、さらに「御手洗川」、「奈良の小川(ならの小川)」、社を出た内川橋からは「明神川」と名前を変える。主流は、琵琶湖疏水分線に合流しいる。 明神川は、1300年以上前、この一帯に影響力を持っていた賀茂氏による人工的な農耕水路とする見方もある。川はかつて、下中村郷を灌漑した「乙井川」に分流し、再び二川が合流した後は、「泉川」になり鴨川に注いでいた。 旧社家の各家の庭には、明神川の水が引き入れられている。昭和三十年代(1955-1964)に暗渠化の話が持ち上がったこともあったという。地元では、川を守るために、年2回の河川の清掃活動をいまも続けている。 明神川に架かる社家の橋は、幅2m、長さは2.5-5mほどになる。現在は15本の橋が地区の環境物件に指定されている。橋は各家に1つだけ架けるという取り決めがある。 ◆すぐき菜・すぐき漬 上賀茂特産のすぐき(酸茎)漬けは、江戸時代、400年前から社家に代々伝わる乳酸発酵の漬物をいう。鎌倉時代にすでにあったともいう。 栽培に手のかかるすぐき菜は、「すい菜(酸菜)」「すい茎」「すいぐき菜」「茎菜」「茎」「賀茂(加茂)菜」「里菜」「屋敷菜」、また、原始的という意味で「貧乏菜」などとも呼ばれた。 すぐき菜は、円錐形をしており蕪の変種になる。ある社家が、鴨川に自生していたものを偶然に発見し、庭に植えたことに始まるという。また、諸国(信州とも)より御所に献上されたものを、社家(山本氏)が拝受し、庭に植えたともいう。禅僧が伝えたともいう。 鎌倉時代の第86代・後堀河天皇(1212-1234)の『加茂日記』に、「すぐき一桶」の記述がある。安土・桃山時代(16世紀)に、社家屋敷内での栽培が始められた。江戸時代前期の医者・本草家・人見(小野)必大(ひとみ ひつだい、1642?-1701)の『本朝食鑑』(1695)にも「酸菜」として記されている。江戸時代、1804年、11代将軍・徳川家斉は、栽培を門外不出とするお触れを出している。 すぐき漬は、江戸時代初期、社家の特産品になり、夏の頃に宮中、公家への贈答に用いられる。江戸時代末、飢饉救済のために社家は漬物の製法を公開し、一般化した。近代以降は、庶民も口にするようになった。 すぐき菜は、8月末に各社家の庭に植えられ、11月下旬に収穫し、冬に漬込んだ。製法は門外不出とされたため、家々で味に違いが生まれた。江戸時代末-明治期、栽培は近郊の農家にも広がる。明治期、深泥池の一村が大火により壊滅し、その復興に漬物が商品開発されたともいう。また、この大火で焼け残った漬物桶から、すぐき漬が生まれたともいう。すぐき菜は、聖護院蕪と交配され、現在のものに近いものが生まれた。昔は、明神川ですぐき菜や漬樽が洗われる様も見られたという。 明治期以降、樽を稲藁(組藁)で包み、また、室(むろ)による加熱補温により、乳酸発酵促進の製法が導入された。天秤圧という漬込みの際の加圧製法も生まれた。すぐき漬は、すぐき菜を栽培している農家自身が引き続き加工も行う。これにより、家々での味に微妙な変化が生まれた。かつては販売も自ら行なっていた。 すぐき漬は、11月半-12月下旬に漬込みが行われる。すぐき菜の畑ひき、洗浄、葉の付いたままの面取り、皮むき(荒削り)の後、水を張った樽で塩、重石により一晩漬ける荒漬(荒押し、ころし漬)、その後、水洗い、追い漬(本漬)は1週間行う。四斗樽に一段ずつ渦巻状に塩を振られたすぐき菜が重ねられる。追い漬では、長さ3-4mの丸太の先に重石(400-500㎏)が下げられ、テコの原理(天秤圧)により加圧されて漬込まれる。温度40度の室(むろ)入れで、6日間発酵させる。ここで、加熱保温による乳酸発酵が始まり、独特の酸味、風味が生まれる。 かつて作業に携わった里の女性たちは、「賀茂女(かもめ)」と呼ばれていたという。 現在、「京の伝統野菜」のすぐき菜の栽培は、上賀茂、深泥池付近で行われている。 小腸で生き抜く力が強いという植物性乳酸菌ラブレ菌は、このすぐきから発見された。 ◆賀茂茄子 上賀茂の特産品、賀茂茄子(本がも)は、かつて鳥羽で作られていた。3月に苗を植えて5月下旬-7月末に収穫される。現在は上賀茂特産野菜研究会(1988)により、育成、出荷が行われている。 ◆藤木社 藤木社は明神川の守護神であり、社家町の東外れに祀られている。 社の背後にクスノキ(京都市指定保存樹)が立つ。樹齢500年の巨木になる。 ◆民芸 付近の社家に、民芸運動の「上加茂民芸協団」が創設されている。 近代、1923年の関東大震災後、民芸運動の創始者・柳宗悦(1889-1961)は「上賀茂民芸協団」(1927-1929)を結成した。染(鈴木実)、織(青田五良)、金工(青田七良)、木工(黒田辰秋)らの作家による創作活動が行なわれた。2年間置かれ、その後解散になった。 ◆魯山人 料理研究家で陶芸・書など多彩な趣味人だった北大路魯山人(1883-1959)は、上賀茂の社家に生まれた。ただ父は、魯山人の誕生を待たず自死している。 ◆映画 時代劇映画「斬る」(監督・三隅研二、1962年、大映京都)の撮影が社家町で行われた。高倉健吾(市川雷蔵)が主演だった。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 「上賀茂町並調査報告」、『洛北探訪 京郊の自然と文化』、『京都』、『京をわたる 橋がつなぐ人と暮らし』、『京都絵になる風景』、『京都大事典』、『賀茂文化 第11号』、『京の野菜 味と育ち』、『京の野菜記』、『京都の漬物』、『京の伝統野菜』、『京都はじまり物語』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『琵琶湖・淀川 里の川をめぐる 鴨川・明神川』  |

||

|

|

||

| |

|||