|

|

|

| 六道の辻(生の六道延命地蔵) (京都市右京区) Rokudo-no-tsuji |

|

| 六道の辻(生の六道延命地蔵 | 六道の辻(生の六道延命地蔵 |

|

|

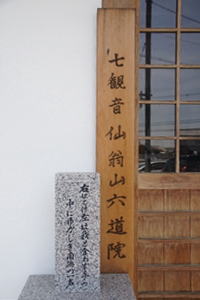

延命地蔵  延命地蔵 延命地蔵 延命地蔵    鬼谷橋、静原川支流に架けられていたという。  鬼谷橋  かつての六道の辻付近に立てられていた。   七観音仙翁山六道院  七観音  七観音仙翁山六道院  七観音(聖観音・千手・馬頭に十一面・不空・准胝・如意輪観音)と刻まれている。 |

大覚寺門前六道町(ろくどう-ちょう)に、「六道の辻(ろくどう-の-つじ)」と刻まれた石碑が立てられている。一角は、地域では「地蔵曼荼羅(じぞうまんだら)」と呼ばれてきた。「生の六道延命地蔵」とも呼ばれる。近くに七観音仙翁山六道院が建つ。 かつて、付近に平安時代初期の公卿・文人・小野篁(おの-の-たかむら)にまつわる井戸があったとの伝承がある。ただ、実際の六道と呼ばれたのは、現在地の西、二尊院北付近ともいう。 ◆歴史年表 詳細は不明。 室町時代、現在の六道町、井頭町、久保殿町付近は葬送地になっていたともいう。 江戸時代中期、付近は井頭町と呼ばれたという。 1775年、井頭村と記されている。清凉寺の涅槃、六斎に協力する村の一つだった。 (「井上家文書」) 近代、明治期(1868-1912)、六道町の地名が生まれた。 現代、1960年、七つの井戸「生の六道」が発見される。 1972年、現在地に開運延命地蔵堂が建てられた。 ◆小野篁 平安時代前期の公卿・文人・小野篁(おの-の-たかむら、802-853)。野狂、野相公(やしょうこう)、野宰相(やさいしょう)。父・岑守(みねもり)。小野妹子の子孫、孫は小野道風。若い頃、弓馬に熱中し学問を顧みず、第52代・嵯峨天皇を嘆かせた。以後、学問に専心した。822年、文章生、その後、巡察弾正、弾正少忠、大内記、蔵人、式部少丞、大宰少弐などを歴任した。833年、東宮学士になる。『令義解(りょうのぎげ)』の序を書く。834年、遣唐副使に任命される。838年、3度目の出発に際し、大使・藤原常嗣が篁の船を求めて対立した。篁は病気と偽り乗船を拒否し『西海謡』を作り風刺する。嵯峨上皇により隠岐に配流された。840年、召還され、陸奥守などを経て、847年、参議になる。51歳。 従三位、左大弁。漢詩、歌に優れ、『経国集』以下に詩文、『古今和歌集』以下に和歌が残る。百人一首に「わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと人には告げよあまのつりね」がある。 伝承として、篁は昼は朝廷に仕え、毎夜、冥土へ入り、閻魔庁第二冥官として大王のもとで死者に対する裁判に立会っていたという。藤原高藤、藤原良相らを蘇生させたともいう。これらの篁の冥官説は平安時代より、また室町時代に始まったともいう。江戸時代には六道珍皇寺より篁が冥土に行き来したとする話が定着した。(『江談抄』『今昔物語』『元亨釈書』)。後人作に『篁物語』がある。 紫式部の墓(北区)の隣に墓がある。 ◆井戸 かつて付近に、福生寺(ふくしょうじ)があり、小野篁に関する井戸があったともいう。 現代、1960年、七基の井戸が発見される。井戸は、「生の六道」といわれた。長方形の敷地(30㎡)の中央に井筒があり、この井戸を囲むように両側に3基、合計7基の井筒が置かれていた。井戸には、それぞれ小さな地蔵尊(石仏)が安置されていたという。 現在の六道町の町名は、近代以降のことであり、それ以前は上嵯峨村、下嵯峨村と呼ばれた。六道町の南に隣接して、少なくとも江戸時代中期頃より、井頭町(いとうちょう)の地名がある。これは、井戸に関わる地名であり、井戸が石仏に囲まれていたためともいう。 発見された井戸は間もなくして埋め戻され、その後、宅地になったという。現在、「六道の辻」には、1基の井筒、地蔵尊、枯山水式庭園などが復元されている。 ◆生六道地蔵菩薩像・井戸 小野篁は、毎夜、六道珍皇寺(東山区)の空井戸「死六道」より、冥土へ出かけては閻魔王を助け、朝、嵯峨六道町の福生寺の空井戸「生六道(しょうろくどう)」よりこの世へ戻っていたという。ある時、地獄に赴いた篁は、猛火の中で苦しむ亡者を救い、その身代わりになって自ら焼かれる地蔵菩薩を見た。篁はその地蔵菩薩に心打たれ、姿を彫み、福正寺に安置したという。(『地蔵尊縁起』)。 本来の六道の辻(北嵯峨六道)は、現在地の西に広がり葬送地の入口になっていたという。二尊院の北付近であり、諍息院(じょうそくいん)跡、蓮華清淨寺跡、福生寺跡付近になる。通称「大聖寺竹薮」と呼ばれる竹薮が残され地蔵尊が祀られていた。 諍息院(静息院)は、室町時代より存在し、後に諍願寺と合併したという。境内には閻魔堂、小野篁塔、六道の堂があり、入口が六道の辻と呼ばれていた。近代に廃寺になる。 蓮華清浄寺は、鎌倉時代の姈子内親王(れいし-ないしんのう 、1270-1307)、第89代・後深草天皇の皇女で、第91代・後宇多天皇の后のために建てられた尼寺だった。近代に廃寺になる。 福正寺は、冥土からこの世への出口に当たるとされ、生六道と呼ばれ、地蔵菩薩像(生六道地蔵菩薩)が安置されていたという。福生寺は、近代、1880年に廃寺になり、薬師寺(右京区)に合併された。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都の地名検証 3』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都市地名』、『京都大事典』ね『昭和京都名所図会 4 洛西』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|