|

|

||

| 神護寺・高雄山 (京都市右京区) Jingo-ji Temple |

||

| 神護寺 | 神護寺 | |

|

|

|

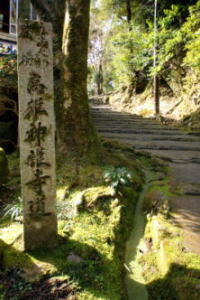

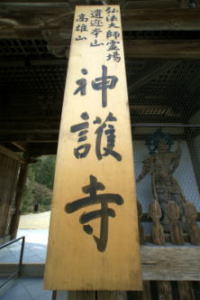

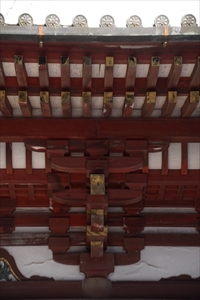

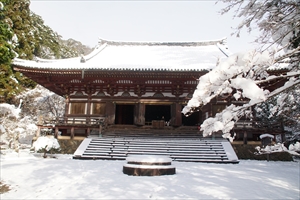

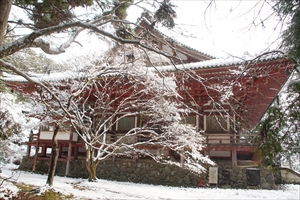

石段が続く参道昇り口にある「弘法大師霊場 高雄神護寺道」の石標  参道、石段  下乗石、参道上り口  清滝川   高雄橋、清滝川  高雄橋  高雄橋  清滝川、高雄橋  「山内女人禁制」  参道石段  参道、地蔵尊  参道、「硯石」 参道、「硯石」 「硯石」  「硯石」  茶屋、平安時代初期にはこの付近にも堂宇が建っていたという。     楼門、ここに至る石段の数は350段ある。  楼門(山門)  楼門  楼門  楼門  楼門(山門)、脇間に持国天、増長天安置。  楼門  楼門、扁額   本坊  本坊  本坊  書院  書院  書院  書院   宝蔵  宝蔵  和気清麻呂公霊廟  和気清麻呂公霊廟  和気清麻呂公霊廟  和気清麻呂公霊廟  鐘楼  鐘楼、額は曼殊院良恕法親王  鐘楼、扇垂木、組物  竜王堂  竜王堂  竜王堂 竜王堂    五大堂  五大堂  毘沙門堂  毘沙門堂  毘沙門堂  大師堂(重文)   大師堂  大師堂   石造転法輪、南無阿弥陀仏と唱え一回転させれば、念仏6万遍の功徳があるという。  大師堂近くの蹲踞    石段、ヤマザクラ  石段  石段  石段、金堂   金堂  金堂  金堂  金堂  金堂    金堂  金堂  金堂  金堂  金堂、ヤマサクラ  金堂  金堂、ミツバツツジ       金堂  金堂付近、不動尊像  鎮守社  多宝塔  多宝塔  多宝塔 多宝塔  閼伽井  閼伽井  池  池      塔頭・地蔵院  地蔵院、扁額   錦雲渓流  「かわらけ投げ」  「かわらけ投げ」  錦雲渓流  「初紅葉せる羞ひを杉囲み」、俳人・能村登四郎(1911-2001)水原秋桜子に師事、「馬酔木(あしび)」同人。「沖」を創刊主宰。   池泉  池泉、地蔵尊  【参照】近くの山のミツバツツジ  ミツバツツジ  【参照】平安時代の神護寺の復元模型(京都市平安京創生館、展示模型より)

「和気公墓道」の石標、鐘楼の下にある。墓はこの地点から山道を入る。  「和気清麻呂公墓所」  文覚上人墓(右)と、性仁法親王墓(左)、高尾山山頂付近、眼下稜線奥には京都市内が見える。  文覚上人墓  性仁法親王墓  文覚上人墓、石造露盤  文覚上人墓、礎石が置かれている。  高雄山、標高342mの山頂からの眺め。中央が東寺になる。 |

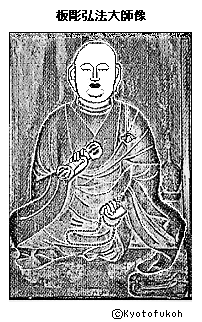

高雄山(342m)の南東、緩やかに流れる清滝川に沿うようにして神護寺(じんご-じ)はある。この地は平安時代に、最澄、空海らにより、平安仏教の起点になっていた。「三尾(さんび)の名刹」(ほかに栂尾山高山寺、槙尾山西明寺)の一つに数えられた。 正式には、神護国祚真言寺(じんご-こくそ-しんごん-じ)といわれる。高雄山寺、高雄寺ともいう。山号は高雄山という。 高野山真言宗遺跡(ゆいせき)の別格本山。本尊は薬師如来。 神仏霊場会第90番、京都第10番。西国薬師第44番霊場(西国薬師四十九霊場めぐり)。 本尊は無病息災、鎮護国家の信仰篤い。厄除のかわらけ投げがある。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 奈良時代、この地に、和気清麻呂(わけの-きよまろ)が建立した和気氏の氏寺・高雄山寺(高雄寺)があったという。 780年、清麻呂は第49代・光仁天皇に神願寺(じんがん-じ)建立を願う。 また、781年、光仁天皇の勅により、奈良・大安寺の慶俊を本願主、清麻呂は奉行として、鷹ヶ峰東隣より愛宕神社を遷した。鎮守として中国五山にたとえ、その一つ高雄山に神願寺を建立したという。愛宕五坊(ほかに白雲寺、月輪寺、日輪寺、伝法寺)の一つとして建立されたともいう。第50代・桓武天皇により、神願寺建立が許されたともいう。 奈良時代-平安時代初期、延暦年間(782-806)、清麻呂は道鏡を斥け、宇佐八幡の神託により、もう一つの寺・神願寺を建立した。神願寺は、河内国に建てられた官立の寺だったともいう。また、定額寺(じょうがくじ、私寺のうち官の保護を受けた寺)だったともいう。その場所は不明とされる。(太政官符(『類聚三代記』)、『神皇正統記』) 平安時代、799年、清麻呂没後、高雄山寺にその墓所が造られ、葬られる。 802年、旧1月、第50代・桓武天皇の命により、和気広世、真綱の兄弟は、父・清麻呂、伯母・広虫の三周忌法要に、天台宗開祖・最澄を高雄山寺に招く。最澄は5カ月にわたり「天台三大部」(高雄講経)を講じ続けた。最澄は、清麻呂の子・広世に、高雄寺での潅頂法(仏位授与の儀式)を執り行う。(『叡山大師伝』)。また、天台講の講師になったともいう。 805年、旧9月、桓武天皇は弘世に勅し、最澄は再び高雄山寺に入り、日本初の灌頂法(結縁灌頂)を修した。灌頂檀を開く。 809年、唐から帰国した空海は、太政官符により入寺し初代住持になる。空海は寺を「高雄道場」と呼んでいたという。(『性霊集』) 810年、空海は上表し唐から将来した経軌(きょうき)により仁王経(にんのうきょう)大法など鎮護国家の修法を行う。七日間の修法は、空海による鎮護国家の修法最初になる。多くの僧に金剛、胎蔵両部の灌頂を行う。(『性霊集』) 811年、空海は高雄寺別当に任じられる。この地は「不便」として乙訓寺に移る。(『高野大師御広伝』) 812年、空海は乙訓寺より戻る。(「東寺長官次第」)。旧11月、空海は最澄、和気真綱、美濃種人ら3人に金剛界結縁潅頂を授ける。さらに、旧12月、胎蔵界灌頂を最澄、泰範、円澄ら14人に授けた。金剛界・胎蔵界の両部灌頂を190余人に授け、真言宗に改めた。この時の名簿が『灌頂歴名(れきめい、灌頂記)』になる。高雄山寺に三綱をおく。 813年、旧1月、最澄は厨子を泰範に与えることを三綱に依頼する。旧2月、空海は光定に法華儀軌一尊法を授ける。旧3月、空海は、泰範、円澄、光定ら17人に金剛界灌頂を授けた。旧4月、最澄は空海に対して理趣釈経などの借覧を乞う。旧6月、光定は三密行を修する。旧11月、最澄は空海に対して理趣釈経などの借覧を再び乞う。 816年、空海は勤操、三昧耶戒、両部灌頂を伝授する。 818年、旧9月、新たに補修を加えた仏画24舗の供養を修した。 822年、第51代・平城天皇、第52代・嵯峨天皇が灌頂を受ける。 823年、空海は東寺に移る。 824年、清麻呂の子・真綱(まつな)、仲世は、河内の神願寺が低湿の砂地にあり、密教壇場にふさわしくないとして現在地に移し、高雄山寺と合併させた。和気氏は、高雄山寺を定額(じょうがく)寺として年分度者1人を賜り、一切は空海に付嘱した。空海は、「神護国祚真言寺(じんごこく-そしんごん-じ、略称は神護寺)」と改称したという。備前国の水田20町を寄進により、空海は灌頂堂、護摩堂などを建てた。定額僧21口を置く。神願寺本尊・薬師如来立像が遷されたとみられる。 天長年間(824-834)、第53代・淳和天皇の御願により根本真言堂、五大堂が建立された。両界曼荼羅の装束料が寄進され、曼荼羅を根本堂に安置する。天長年間の後半頃、空海は高雄で籠山6年に入ったともいう。 826年、旧10月、和気真体が亡き妹の77日に伝灯料田として土佐国、美作国、但馬国の庄が寄進される。 827年、淳和天皇の御願として両界曼荼羅が制作された。(『性霊集』『承平実録帳』) 828年、空海は道昌に両部灌頂を伝授する。 833年、清麻呂の祈願により、一切経を安置する。もう一つは宇佐弥勒寺に安置された。 834年、実慧は神護寺別当に補される。 835年、真済は、一重宝塔(多宝塔とも)を建立し、五大虚空菩薩像を安置した。春秋の法会では虚空十輪経を転読した。 836年、仁明天皇は宝塔院を建立することを発願した。 840年、真済が神護寺別当になる。宝塔院が着工した。 845年、第54代・仁明天皇御願により宝塔院を建立し、本尊・五大虚空蔵菩薩像を安置する。 853年、真言宗年分度者を6人とすることが認められ、増加分3人は神護寺で得度した。(太政官符(『類聚三代記』) 875年、旧8月、真紹の銅鐘鋳造を発願を引き継いで、和気彜範(わけの-つねのり)により梵鐘が完成した。(鐘銘) 885年-889年、宝塔を修理する。 899年、第59代・宇多天皇が行幸する。 931年、旧11月、根本堂、礼堂、根本真言堂、五仏堂(講堂)、五大堂、盧遮那宝塔、護摩堂、法華三昧堂、鐘堂、廟堂、僧堂、納涼殿、大炊事屋、食堂、湯屋などがあった。鎮守社の平岡神宮が勧請されていた。(「神護寺実録帳写」・神護寺文書) 961年、前年に起きた内裏火災により焼失した、天皇の身を守護するという護身剣、破敵剣を再鋳造するために、「五帝祭」が神護寺において催される。陰陽師天文博士・賀茂保憲、天文得業生・安倍晴明らが執り行う。 994年、焼失している。 久安年間(1145-1150)、荒廃した。 1149年、夏、落雷により金堂、真言堂などを焼失している。その後、寺運は衰えた。(『高尾山神護寺縁起』) 1156年、保元の乱までには衰微していたとみられている。「久しく修造なかりしかば、春は霞にたちこめられ、秋は霧に交はり、扉は風に倒れて落ち葉の下に朽ち、甍は雨露におかされて仏壇更にあらはなり、住持の僧もなければ、稀にさし入るものとては、日月の光ばかりなり」と記されている。(『平家物語』) 1164年、文覚(もんかく)により中興された。 また、1168年、文覚が空海の旧跡を慕い参詣する。境内は荒廃しており、再興を期して山内に草庵(3間4面)を結んだ。(「僧文覚起請文」・神護寺文書)。文覚は再興の誓願を発し、後白河法皇、源頼朝、武将らより多くの荘園を寄進され、伽藍は徐々に復興した。(『平家物語』)。文覚は、薬師堂を建て本尊を安置し、空海住坊跡である納凉殿、不動堂などを再建したという。 1173年、旧4月、文覚は、法住寺殿の後白河法皇(第77代)に、寺の再興のために千石庄の寄進を強要し、その強訴により伊豆に流罪になる。(『玉葉』) 1178年、文覚は配流を許され寺に戻る。後白河法皇に荘園の寄進を訴え、紀伊・桛田(かせだ)の荘を寄進された。源頼朝からも荘園の寄進を受ける。 1181年、明恵は9歳で神護寺に入る。 1182年、旧7月、藤原泰通は高倉院の菩提のために、紀伊国の庄を寄進した。11月、後白河法皇が蓮華王院御幸の際に、文覚は御堂内陣まで進参して訴え、再興の裁許を得ることになった。(「僧文覚起請文」・神護寺文書)。 1183年、後白河法皇は紀伊国桛田(かせだ)荘を寄進した。(「僧文覚起請文」・神護寺文書)。 1184年、源頼朝、後白河法皇(第77代)により丹波国、若狭国の庄など寄進が相次ぐ。神護寺の荘園は8箇荘になり、財政は安定した。(「僧文覚起請文」・神護寺文書)。後白河法皇により、高野山の両界曼荼羅・播磨国の庄を返還される。(「後白河上皇院宣」・神護寺文書) 鎌倉時代、1185年、後白河法皇により、高野山に渡っていた高雄曼荼羅2幅、付属していた播磨国福井荘も返還され、銅鐘・五大虚空蔵菩薩像も仁和寺より返還された。旧1月、法皇は、神護寺の憲法「文覚四十五箇条起請文」に手印を入れる。天皇御願による紺紙金字一切経を勅納する。 1190年、旧2月、後白河法皇による行幸も行われた。法皇自ら石を打って常灯を灯し、内陣安置の本尊を礼拝した。山内に仙洞院を建立し、法皇以下の似絵(伝・藤原隆信筆、源頼朝、平重盛、藤原光能、平業房)が奉納される。 1195年、明恵は紀州に移る。 1198年、明恵は高雄に呼び戻され、文覚は寺の再興を託す。 1199年、明恵は高雄に赴く。3月、源頼朝没後、源(久我)通親らの陰謀により文覚は捕えられ、佐渡に流されたという。神護寺は、東寺一長者・延杲に付属され、東寺が管理した。(「後鳥羽上皇院宣案」・東寺文書、『明月記』) 1202年、文覚は2度目の佐渡流罪から神護寺へ戻る。 1204年、旧2月、文覚は対馬国に配流される。 1205年、文覚は対馬に配流され亡くなる。上覚は日向に配流、その後、高雄に戻り、文覚を継ぐ。寺領は院の近臣、女房に分け与えられ、復興事業も中断する。 1207年頃、母を亡くした道元が参詣し、出家の発心となったともいう。(『永平寺三祖行業記』『伝光記』) 1222年、旧2月、後鳥羽上皇(第82代)により没収されていた五箇庄(西ッ津、福井、葦守、河上、桛田)が、後高倉院より返される。(「後高倉上皇宣」・神護寺文書) 1225年、旧9月、明恵を導師として、空海の住房「納涼房」において伝法会を修する。(「神護寺規式」・神護寺文書) 嘉禄年間(1225-1227)、北白河院は、仁和寺の宗全を別当にした。以後、仁和寺との関係が深まる。 1226年、旧10月、北白河院女院御願の神護寺供養(再興総供養)が明恵を導師として行われた。(「神護寺規式」・神護寺文書) 1229年、明恵は講堂供養の導師を務めた。 1230年、神護寺絵図、高山寺絵図を作成する。境内に牓示が打たれた。高山寺は山内の一つだった。四至は「東限長谷二子磐滝尾堺並中河、南限赤坂東峰菖浦谷並素光寺北峰、西限木与志於渡瀬大谷昇路、云志大谷、北限小野堺磐坂峰横路」とされた。(「高山寺絵図」、「明恵置文集」・高山寺文書、「太政官牒」・高山寺文書) 1231年、詫麻俊賀は真言八祖像を描く。 1255年、第89代・後深草天皇の行幸、金剛界灌頂を授けられる。仁和寺門跡・性仁(しょうにん)法親王(後深草天皇第4皇子)は自坊「翫玉院」を建てた。 1275年、康円が愛染明王を造仏する。 1297年、性仁法親王が入寺し、翫玉院を建立したともいう。 1302年、定喜は弘法大師板彫像を模刻、納凉房に安置する。 1306年、後宇多法皇(第91代)により八幡大菩薩画像が返納される。 1308年、後宇多法皇により灌頂暦名が返納される。 1311年、後宇多法皇は納凉房に参篭する。 南北朝時代、南朝の一拠点になった。 1334年、第96代・後醍醐天皇は灌頂会に臨席する。 1335年、鎌倉・南北朝時代の第96代・後醍醐天皇が行幸し、灌頂を受けた。 1414年、足利義持像が奉納される。 1416年、上杉禅秀の乱に乗じた足利義嗣は、神護寺に逃れた。捕らえられ、その後殺害された。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により大師堂を残して焼失している。後、寺領を失い衰退する。 文明年間(1469-1487)、仁和寺末寺になった。 大永年間(1521-1528)、慶真が堂宇を修復した。 天文年間(1532-1592)、兵火により焼失する。 1547年、旧閏7月、細川晴元は細川国慶を高尾山に攻め、金堂、講堂、塔婆、御影堂、灌頂堂が焼き払われた。(『厳助往年記』) 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、豊臣秀吉による一乗寺28石の寺領の寄進があった。 1601年、旧7月、徳川家康による寺領1500町歩の返還が行われる。家康は寺領260石余を寄進した。空海の背堂が建立された。(神護寺文書) 江戸時代、1615年、讃岐・屋島寺の龍厳が入山する。 1623年、龍厳に帰依した京都所司代・板倉勝重が奉行になり、細川忠興の帰依も得て、金堂(毘沙門堂)、五大堂(講堂)、明王堂、楼門などの伽藍の復興が行われている。龍厳の再建ともいう。 1629年、楼門が建立される。 正徳年間(1711-1716)、神護寺伽藍図が作成される。 1779年-1817年、第119代・光格天皇の御願により両界曼荼羅を原寸模写する。 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震)で、大きく破損した。(『宝暦現来集』)『京都地震実録』) 近代、1871年、神仏分離令(1868)後の廃仏毀釈により、寺領山林は没収になり境内も上地になる。塔頭9、坊15が廃され焼失した。別院2寺と末寺のすべては他寺に移された。 1874年、和気清麻呂、広虫を祀っていた清麻呂霊廟護王社は別格官幣社になり、護王神社と改名された。 1878年、各寺(大覚寺、仁和寺、広隆寺、法隆寺、薬師寺、西大寺、唐招提寺)と合同し、西部真言宗と称した。 1886年、讃岐・八栗(やぐり)寺の高憧(こうとう)・竜暢(りゅうよう)が堂宇を修理し、後に山林も返却されて復興した。清麻呂霊廟護王社(護王神社)は、京都御所の西に遷座になった。 1900年、塔頭・地蔵院を再興する。 1935年/1934年、京都の豪商・山口玄洞の寄進により、金堂、多宝塔、清麻呂廟、唐門などの伽藍の再建、修復が行われている。柳原妙秀尼により両界曼荼羅を奉納する。 現代、1952年、寺領の一部を境内地として政府より返還される。 2011年、「綴プロジェクト(文化財未来継承プロジェクト)」は、伝・藤原隆信筆「神護寺三像」のうちの2幅の高精細複製品を同寺に寄贈した。 ◆空海 奈良時代-平安時代前期の真言宗の開祖・空海(くうかい、774-835)。男性。讃岐国(香川県)の生まれ。父・豪族・佐伯直田公(義通)。788年、15歳で上京し、渡来系氏族の母・玉依方の叔父・阿刀大足に師事し儒学を学ぶ。791年、大学明経科に入るが、退学して四国の大滝岳や室戸崎などで山林修行した。798年、槙尾山寺で沙弥になり、教海と称したという。804年、東大寺戒壇院で具足戒を受ける。遣唐使の留学僧(804-806)として唐に渡る。805年、青竜寺の恵果により両界、伝法阿闍梨の灌頂を受ける。当初の20年の義務期間を2年に短縮して、809年、帰国し、太宰府観世音寺に滞在した。811年、別当になる。813年、東大寺別当になる。819年頃、高野山を開く。822年、東大寺灌頂道場(真言院)を建立した。823年、東寺を給与される。824年、高雄山寺を神護寺と改名する。神泉苑で祈雨の修法を行う。827年、大僧都に任じられる。828年、綜芸種智院を創立する。832年、高野山で万灯会、834年、正月、宮中中務省で後七日御修法を営む。高野山で亡くなり東峰に葬られた。62歳。 空海は、中国から真言密教をもたらし、日本天台宗の開祖・最澄(伝教大師)とともに、奈良仏教から平安仏教への礎を築いた。空海による真言密教の拠点は、東寺のほかに、高野山、宮中の真言院の3寺ある。第52代・嵯峨天皇、橘逸勢と共に三筆の一人りとして数えられている。東寺境内に日本最初の私立学校「綜芸種智院」も創立している。また、唐で学んだ土木技術により、各所で灌漑、土木工事などを行い、祈雨の伝承も残っている。 空海の真言密教の神髄は、大日如来の教えに従い、あらゆる存在、性質、思考は、宇宙の絶対者である毘盧遮那仏が姿を変えたものであるとした。 ◆和気 清麻呂 奈良時代後期-平安時代前期の官僚・和気 清麻呂(わけ-の-きよまろ、733-799)。男性。備前国(岡山県)の生まれ。父・乎麻呂。姉・広虫(法均尼)、子・広世、真綱、仲世など。女帝・第46代・称徳天皇の寵愛を受け、右兵衛少尉、764年、藤原仲麻呂の乱の功により勲6等を授けられた。766年、従五位下、近衛将監。769年、皇位に就こうと画策した道鏡による宇佐八幡宮神託事件(道鏡事件)で、広虫の代わりに宇佐に派遣され、これを阻止した。だが、第48代・称徳天皇により大隅国に配流された。770年、第49代・光仁天皇即位に伴い召還される。第50代・桓武天皇により、783年、摂津職の長官に任じられる。784年、長岡京遷都にも関わる。788年、中宮大夫、民部大輔も兼ね、美作・備前国国造。794年、平安京遷都を桓武天皇に上奏した。796年頃、平安京造宮大夫、799年、従三位民部卿兼造宮大夫。67歳。 ◆和気 広世 平安時代前期の官僚・学者・和気 広世(わけの-ひろよ、?-?)。男性。備前(岡山県)の生まれ。父・清麻呂の長男。文章生、785年、藤原種継暗殺事件に連座して禁固、後に式部少輔、大学別当になる。経書数千巻を蔵する学府・弘文院を創設した。最澄の入唐の際の外護者になった。 ◆和気 真綱 平安時代前期の公卿・和気 真綱(わけ-の-まつな、783-846)。男性。備前(岡山県)の生まれ。父・清麻呂の5男。参議、右大弁。兄・広世とともに最澄、空海の外護者になる。845年、法隆寺僧侶・善愷(ぜんがい)の訴訟事件により職を去る。64歳。 ◆真済 平安時代前期の真言宗の僧・真済(しんぜい、800-860)。男性。高雄僧正、紀僧正、柿本僧正とも称された。京都の生まれ。父・巡察弾正・紀御園。814年、15歳で出家し空海の弟子になる。824年、空海は両部大法を授け伝法阿闍梨になる。824年-835年(836年とも)、高雄山寺(神護寺)に篭り12か年修行する。832年、空海から高雄山を託されたという。835年頃(840年とも)、内供奉十禅師に抜擢される。836年、入唐請益僧として遣唐使船に乗るが船が難破し、真済と真然のみが生き残る。帰国後、神護寺再興に尽力した。837年、嵯峨上皇皇子・源鎮の出家、神護寺入寺により真済の弟子になる。840年、神護寺別当、843年、権律師、東寺二長者。847年、律師、東寺一長者になる。851年、少僧都。853年、神護寺に真言宗年分度者を6人にすることが認められ、増加分3人は神護寺で得度した。権大僧都。856年、僧官最高位の僧正に任じられたが、師・空海に僧正位を譲るとして上表し辞退した。以後、再三、辞退を繰り返す。857年、第55代・文徳天皇は真済の師への敬慕を称え空海に大僧正位を追贈、真済を僧正とする。858年、天皇逝去に伴い隠居、藤原氏の圧力があったともいう。 空海十大弟子の一人。空海の詩文を集めた『性霊集』を編纂する。61歳。 ◆文覚 平安時代後期-鎌倉時代前期の真言宗の僧・文覚(もんがく、1139-1205)。男性。俗名は遠藤盛遠(もりとお)。「荒法師」といわれた。摂津国(大阪府・兵庫県)の武士の家に生まれる。幼くして両親を失う。摂津源氏傘下の摂津国・渡辺党の武士で、上西門院(鳥羽天皇皇女)に仕える北面の武士になる。1159年、18歳で従兄弟で同僚の渡辺渡(わたる、渡辺左衛門尉源渡)の妻、袈裟御前に横恋慕し、誤って殺したことから出家し、文覚と称した。那智、熊野で修行する。荒廃していた神護寺に入り、1173年、再興のために、第77代・後白河天皇に勧進を強訴し、不敬罪で伊豆国に配流された。その地で知り合った源頼朝に平家打倒の挙兵を促したという。盛遠は、密かに京都に戻り、後白河院の院宣を得て頼朝に伝えた。1192年(1185年)、鎌倉幕府成立後、頼朝、後白河院の庇護を受ける。神護寺再興を果たし、東寺 高野山などの修復も手がけた。頼朝の死後、1199年、後鳥羽上皇(第82代)により佐渡国へ再び流罪になる。一度許されて京都に戻る。1205年、謀反を疑われ三度目となる対馬に流され客死した。遺骨は弟子・上覚により京都に持ち帰られ、当寺に埋葬されたという。弟子に神護寺復興を継いだ上覚、孫弟子に高山寺開山の明恵らがいる。65歳。 伝承として、文覚は後白河法皇から取り付けた平家打倒の院宣を頼朝に差し出す際に、神護寺復興を確約させて渡したという。後白河法皇との間で院宣をとりもった貴族・藤原光能(1142-1205)は、画家として知られ源頼朝などの似絵を描いた。 ◆藤原 伊子 平安時代後期-鎌倉時代前期の藤原 伊子(ふじわら-の-いし、1167? -1207?)。女性。松殿伊子、冬姫。父・藤原北家嫡流の一人で関白・藤原(松殿)基房、母・関白・藤原基房の娘の3女。道元の母。1183年、源義仲が後白河法皇の御所法住寺殿襲撃後、義仲は失権していた父・基房と接近した。義仲は伊子を正室とする。1184年、義仲は源頼朝が遣した義経に攻められ戦死する。戦の最中、義仲は伊子との別れを惜しんだため、部下2人は切腹して義仲を諌めたという。基房は伊子を公卿・源通親の側室にする。1200年、伊子は宇治木幡松殿家山荘(久我の通親別邸とも)で道元を産む。1202年、通親亡き後、母子で隠れ住んだという。道元を仏道に導いたという。葬儀は高尾・神護寺で行われ、道元は無常を感じ発心したという。 ◆上覚 平安時代後期-鎌倉時代前期の真言宗の僧・上覚(じょうかく、1147-1226)。男性。上学、浄覚。父・湯浅宗重、明恵の叔父にあたる。1159年、平治の乱では父とともに平清盛に加勢した。その後、出家し、文覚に師事する。神護寺復興に尽力した。歌にも秀でた。79歳。 ◆明恵 平安時代後期-鎌倉時代中期の高山寺中興の祖・明恵(みょうえ、1173-1232)。男性。紀州湯浅(和歌山県有田郡石垣庄)の生まれ。父・武士・平重国、母・湯浅宗重の娘。1180年、8歳で孤児になり、1181年、9歳で神護寺の叔父・上覚の下に入る。仁和寺の尊実、尊印、景雅より真言密教、華厳を学ぶ。上覚、勧修寺の興然より密教を学び灌頂を授けられる。1188年、上覚により出家、東大寺戒壇院で具足戒を受ける。成弁(後高弁)と称した。1193年、東大寺に出仕する。東大寺・尊勝院の聖厳、建仁寺でも学び、華厳、真言、律、禅宗などを体得した。1195年、紀州白上峰に隠遁した。1198年、高雄に戻され文覚より寺再興を託される。白上、筏立(いかたち)に戻る。1199年、高雄、筏立に籠る。1201年、筏立、糸野に移った。1202年、上覚により伝法灌頂を受ける。1203年、天竺行を春日明神の神託により止める。春日神社、笠置に解脱上人を訪ねた。1204年、糸野、神谷、栂尾、紀州・崎山に移る。1205年、神谷で入唐を決したが実現できなかった。栂尾に移る。1206年、高山寺を建立した。1207年、院宣により東大寺尊勝院学頭。1208年、紀州に移り、1210年、栂尾に戻る。1216年、石水院建立、1217年、紀州、1218年、栂尾、賀茂仏光山に移った。1223年、善妙寺建立、1224年、楞迦山蟄居、1226年、紀州、1229年、神護寺講堂供養導師、1231年、紀州施無畏本堂供養、1232年、亡くなり禅堂院に埋葬された。60歳。 明恵は法然とも対立し『摧邪輪(ざいじゃりん)』(1212)で糾弾した。華厳を基礎とし、真言密教も取り入れた厳密(ごんみつ)は、実践的な修行を重んじた。仏の足下より発する光に一体化する仏光観、五秘密法(金剛薩埵・欲、触、愛、慢)を説いた。仮名混じり文『華厳唯心義』を著し、多くの在家女性の読者を得、女人救済に尽力する。建礼門院も明恵により受戒した。『解脱門義聴集記』、自らの見た夢を40年にわたり綴った『夢記(ゆめのき)』(1190-1231)などがある。 ◆藤原 隆信 平安時代後期-鎌倉時代前期の歌人・似絵絵師・藤原 隆信(ふじわら-の-たかのぶ、1142-1205)。男性。父・皇后宮少進藤原為経、母・藤原親忠の娘・美福門院。八条院、後白河院の侍臣、右馬権頭、右京権大夫、正四位下の位官を得た。上野介、越前守、若狭守を歴任する。1202年、出家し法然に帰依した。『千載和歌集』に入集、和歌所寄人。似絵(肖像画)の代表作の神護寺「源頼朝像」「伝平重盛像」「伝藤原光能像」、『神護寺略記』は隆信筆ともいう。64歳。 ◆性仁 入道 親王 鎌倉時代中期-後期の性仁 入道 親王(しょうにん-にゅうどう-しんのう、1267-1304)。男性。俗名は満仁。父・第89代・後深草天皇の第4皇子。1271年、親王になり、1278年、仁和寺で出家した。法助から灌頂を受け、仁和寺の総法務などを務めた。文覚を敬愛し、神護寺に入る。自坊の翫玉院を建て、再興に尽力した。高雄御室(おむろ)とよばれた。38歳。 墓は、神護寺の文覚の墓の傍にある。 ◆足利 義嗣 室町時代前期の武将・足利 義嗣(あしかが-よしつぐ、1394-1418)。男性。父・3代将軍・足利義満、母・春日局の次男。4 代将軍・義持の異母弟。義満により幼少で梶井門跡に入室する。1408年、義満は家の定めを破り義嗣を還俗させた。第6代・歴代第100代・後小松天皇の北山第行幸は、義嗣を次期天皇として披露するものだったが、父・義満が急死し頓挫した。義持により、義嗣と母・春日局は北山第から追放される。1415年、北畠満雅の乱、1416年、上杉禅秀の乱が起こる。義嗣は神護寺に出奔し、幕府は乱への関与を疑い義嗣を捕らえ、仁和寺、相国寺に幽閉された。1418年、義持の命により義嗣は富樫満成により殺害された。戒名は「林光院殿亜相考山大居士」。容姿端麗、笙に秀でたという。25歳。 ◆安井 猶次郎 現代の建築家・安井 猶次郎(?-?)。詳細不明。男性。 ◆仏像 ◈「薬師如来立像」(171/169.7㎝)(国宝)は、金堂内陣に安置されている。奈良時代-平安時代初期(8世紀末)作、春日厨子内に納められている。鎌倉時代末に編纂の『神護寺略記』中『弘仁資財帳』の「薬師仏像一躯 脇士菩薩像二躯」とされる。 かつて河内・神願寺の本尊だったともいう。また、高雄山寺の本尊だったともいう。失脚した道鏡の呪詛・怨霊を封じる調伏の仏だったともいう。近年、和気清麻呂が道鏡事件において、八幡神より受けた信託により、奈良時代、793年頃に建立したという神願寺(八幡男山?)本尊であることが確定した。 貞観彫刻の特徴が見られ、顔、体躯の造形にあえて歪みをつける。胸と腹が小さく、腰以下が強調されている。表情は迫力あり、厳しく、鋭い眼差し、太い鼻筋、肉付きよい小鼻、突き出しへの字に引き締めた厚い唇、手足、体つきにも逞しさがある。螺髪は旋毛形で植え付けられ、高い肉髻をし、頬にノミ跡を残した霊木化現仏になる。左手高く薬壺を持ち、右手は施無畏印を示す。やや腰を捻る。大衣は薄く、左肩を覆い右肩に少し懸かる。右肩大衣の下より垂下する小衣は、裾脇に到る。衣文腹部は緩やかな斜めの曲線を描き、脚の部分は大きな楕円に中は平滑になる。衣文は深く浅く、繁簡と緩急をつける。脚の間はU字の垂下した翻波(ほんぱ)式衣文になる。後補の両手を除き、頭部より台座の蓮肉まで一材で彫り出されている。内刳りはない。目(白土)、瞳(黒)、唇(朱)、螺髪(群青)、髭のみに彩色を施す。 翻波式衣文。木造、カヤ材(ヒノキとも)、淡黄色の壇色像(だんじきぞう)、一木造。 ◈脇侍は、平安時代前期作の左脇侍の「日光菩薩立像」(151㎝)(重文)、右脇侍の「月光菩薩立像」(150㎝)(重文)になる。本尊より少し後の作とみられる。当初の造仏部分は日光は腰から下、月光は膝から下のみで、あとは後補になる。日光は日輪、月光は月輪を乗せた蓮華の長い茎を両手に持つ。木造、古式。 また、十二神将立像、四天王立像が安置されている。脇壇に如意輪観音、地蔵、大黒天、弁財天などが祀られている。胎蔵界、金剛界の大曼荼羅が懸けられている。 ◈美仏の「五大虚空菩薩坐像」(国宝)は、多宝塔(宝塔院の旧地)内陣、漆黒の須弥檀に横一列で安置されている。 平安時代前期、836年-845年/845年、真済(しんぜい)により仁明天皇の御願で建立された宝塔院に本尊として安置されていた。平安時代前期(9世紀)作とされている。(『三代実録』)。実恵、和気真綱の沙汰ともいう。(『神護寺最略記』)。金剛界の五仏が変化し多宝部の三昧境に入った姿という。五大虚空蔵菩薩を修する法を金門鳥敏法(かのととりどしのほう)ともいい、変革の年といわれる辛酉の年に除災のため行われていた。 平安時代に流出し、その後、仁和寺より返還された。現在は、横一列に配置されている。かつては中央と四方に配置され立体曼荼羅を構成していた。中央に法界(ほっかい)虚空蔵菩薩坐像、北に業用(ごうよう/ごうゆう)虚空蔵菩薩坐像、南に宝光(ほうこう)虚空蔵菩薩坐像、西に蓮華虚空蔵菩薩坐像、東に金剛虚空蔵菩薩坐像が置かれた。五体揃う現存最古の五大虚空菩薩像になる。顔、髻(もとどり)などは乾漆による。結跏趺坐、宝冠、条帛、裙になる。左手に三鈷鉤を持つ。空海が唐から請来した図像を参考にしている。大阪・観心寺の如意輪観音坐像との共通点が指摘されている。初期真言密教彫刻の完成形とされる。 右より「宝光虚空蔵菩薩坐像」(青色/緑色、97.6㎝)、「蓮華虚空蔵菩薩坐像」(赤色、94.2㎝)、中尊「法界虚空蔵菩薩坐像」(白色、99.1㎝)、「業用虚空蔵菩薩坐像」(黒紫色/黒色、96.4㎝)、「金剛虚空蔵菩薩坐像」(黄色、96.4㎝)になる。 木造、ヒノキ材、一木造(両腕の肘から先に別材を矧ぎ付ける、木取りは木心を像内に込める)、白土に彩色(後補)。部分的に木屎漆で仕上げ、内刳りなし。木製の宝冠、瓔珞、臂釧などの装身具も後補、光背、台座も失われている。 ◈奈良時代作の「釈迦如来坐像」(国宝)は、薬壺を持たない。木心乾漆造漆箔。 ◈奈良時代の「薬師如来坐像」(68.3㎝)(重文)は、心木に麻布、木屎漆を盛る。 ◈毘沙門堂本尊の厨子内の「毘沙門天立像」(112.4㎝)(重文)は、平安時代後期作になる。宝珠の兜を被り、前立は鬼面。衣に截金文。現在の金堂完成までは、本尊・薬師如来像を安置した。藤原氏好みの温和な表現をしている。木造、彩色。 ◈鎌倉時代の「愛染明王坐像」(39.7㎝)(重文)は、鎌倉時代中期、1275年、運慶孫・康円作による。東京国立博物館寄託。木造、彩色、切金文。 ◈大師堂本尊の「板彫弘法大師像」(重文)(全高136.7㎝、横84㎝)は、鎌倉時代後期、1302年に、定喜作による。性仁法親王が自坊の翫玉院(がんぎょくいん)を造営した際に、仏師・法眼定喜(じょうき)が土佐国・金剛頂寺の大師像を摸刻したという。当初は翫玉院に置かれていた。板彫りの大師像はあまり例がないという。右手に三鈷杵、左手に数珠がある。半肉彫り。 ◈運慶は文覚の復興に際して、神護寺講堂に東寺講堂の五仏、五菩薩、五大尊の中尊を写した仏像を造ったという。また、鎌倉時代前期、1192年/1196年、中門に、性我大阿闍梨とともに元興寺の二天像を写し、二天王、八大夜叉像を造立したともいう。仏像はその後、失われた。 ◈五大堂に、五大明王像、不動明王ほか、降三世(ごうざんぜ)、軍荼利(ぐんだり)、大威徳(だいいとく)、金剛夜叉を安置する。 ◈「僧形八幡神像」(重文)。 ◆建築 ◈「楼門(山門、総門)」は、江戸時代前期、1629年頃/1623年に建立された。それ以前、鎌倉時代前期、1192年に、中門があり、仏師・運慶が二天王、八大夜叉像を造立したともいう。 下層組物に、輪宝、五鈷の蟇股がある。入母屋造、桟瓦葺、三間一戸。 ◈「五大堂」は、江戸時代前期、1623年頃に建立された。当初は平安時代前期、天長年間(824-834)に第53代・淳和天皇御願により建立されたという。 3間3間、入母屋造、銅板葺。 ◈「毘沙門堂」は、江戸時代前期、1623年頃に建立された。1615年の再建ともいう。 5間5間、単層、入母屋造、銅板葺。前後とも階段付きの向拝がある。 ◈「大師堂」(重文)は、安土・桃山時代-江戸時代前期、1573-1614に建立された。かつて、空海の高雄山寺時代の住房「納涼房」という。 四方に縁が廻らされている。正面妻に狐格子、左側面4間、右側面5間、梁間3間、単層、入母屋造、正面に妻、杮(こけら)葺。 ◈「和気清麻呂公霊廟」は、近代、1934年に建立された。安井猶次郎の設計、山口玄洞の寄進による。この地にはかつて、清麻呂を祀る護王社があった。1874年に別格官幣社・護王神社と改め、1886年に京都御所の西に遷された。その跡地に霊廟が復興された。 向拝付零廟形式、檜皮葺。 ◈「金堂」は、近代、1934年に建立された。安井猶次郎の設計、大壇越は実業家・山口玄洞による。山内で最大の建物になる。正面中央3間に板扉、両脇2間ずつに連子窓、組物は和洋三手先、組物の間に極彩色の蟇股がある。格天井、内陣は折上。 7間6間。単層、入母屋造、本瓦葺、朱塗り。 ◈「多宝塔」は、当初、平安時代前期、845年頃に真済により建てられた。近代、1934年に旧塔跡に再建された。設計は安井猶次郎、寄進は山口玄洞による。 和様系の塔婆、方3間、重重、檜皮葺。 ◈塔頭「地蔵院」は、近代、1900年に再建された、地蔵菩薩(世継地蔵)を祀る。江戸時代には、この付近にも堂房があったという。3間4面。 ◈「鐘楼」は、江戸時代前期、元和年間(1615-1623)の建立による。京都所司代・板倉勝重の再建による。 入母屋造、杮(こけら)葺、袴腰。 ◆茶室 茶室「了々軒(りょうりょうけん)」は、方丈に渡廊で接しその西北にある。近代、1934年に山口洞翁の寄進による。 広間の席(8畳)は、北側の庭より飛石伝いに席に入る。西に半間の壁があり、水屋側からの押入1間半の右に地板、書院窓が開く。中央に台目床がある。 水屋(5畳)、控の間(4畳半、3畳)よりなる。大屋根は奴葺、深い庇は銅板葺、数寄屋造。 ◆似絵 「似絵(にせ-え)」とは写実的な肖像画をいう。神護寺にも3幅あり、鎌倉時代(13世紀前半)の藤原隆信筆とされている。(『神護寺略記』)。また、構図は隆信により、一門の手によるともされる。 鎌倉時代前期、1190年の後白河法皇(第77代・1127-1192)の神護寺への御幸に先立ち、1188年に寺内に仙洞院が建立された。1192年に後白河法皇の没後、その室内に似絵が掛けられた。 中央に後白河法皇像、左右に鎌倉幕府初代将軍・源頼朝(1147-1199)像、武将・平重盛(1138-1179)像、下座に官吏・平業房(?-1179)像、公卿・藤原光能(1132-1183 )像があり、法皇に向き仕える形に配されていた。(『神護寺略記』)。法皇像は室町時代の写しであり、業房像は失われた。 ◈絹本著色「伝 源頼朝像」(国宝)(143×112.8㎝)は隆信筆とされる。また、隆信の子・信実、隆信の下、複数の介在があったともいう。似絵の大和絵の技法により、束帯姿の気品あふれる作風になっている。鎌倉時代前期の大和絵肖像画の代表的傑作とされる。 黒い強装束の肩を張り、その両端から直線的に下りる袖の構図は、頭も含めて三角形の構図になっている。袍(ほう)の唐草の文様があり、右に向けた顔の表現には微妙な立体感があり写実の影響がある。 なお近年、伝源頼朝像を足利直義(1306-1352とする説も出され、異論も相次いだ。 京都国立博物館寄託。 ◈絹本著色「伝 平重盛像」(国宝)(143×112.2㎝)、絹本著色「伝 藤原光能像」(国宝)(143×111.6㎝)がある。 3人は後白河法皇の寵臣(愛童)だったともいう。近年、それぞれ、足利直義像、尊氏、義詮の束帯姿との説も出された。再反論もある。 ◆文化財 ◈紫綾金銀泥絵(むらさきあや-きんぎん-でいえ)「両界曼荼羅図(高雄曼荼羅図)」2幅(国宝)は、平安時代(9世紀前半、829-833)作になる。天長年間(824-834)前期作ともいう。(『神護寺略記』中の『承平実録帳』)。空海が唐よりもたらした両界曼荼羅の転写本であり、第53代・淳和天皇の発願により、空海が直接制作に関与したという。現存最古の曼荼羅図といわれている。 平安時代、鳥羽法皇(第74代、1141-1156)の頃、寺外に流出し、仁和寺から蓮華王院(現在の三十三間堂)の宝蔵に移った。平安時代後期、寿永年間(1182-1184)に後白河法皇(第77代)から高野山に贈られた。1184年に、文覚により神護寺に返還される。その後、高野山より返還された。江戸時代後期、1793年に修復された。現代、2016年より6年かけて全面解体修理された。 紫綾金銀泥絵といわれ、花と鳳凰を組み合わせた模様を織り出した赤味がかった紫紺地に、金泥と銀泥(金銀の粉を膠でといた顔料)の線画が描かれている。 胎蔵界(縦448/440㎝、横408/390㎝)、金剛界(縦409/410㎝、368/360㎝)。京都国立博物館寄託。 ◈絹本著色「釈迦如来像(赤釈迦)」掛幅装(国宝)は、平安時代(12世紀前半)作になる。釈迦独尊の平安時代唯一の例になる。 朱線で描かれている。肉身は金色で、右手は胸前にあり施無畏印、左手は腹前に置く。赤い衣(朱衣)に、繊細な截金文様(七宝繋、彩色円形花文様)が施されている。赤衣、蓮弁の輪郭線に白い暈しの照暈(てりぐま、反暈)の手法を用いる。耽美的傾向が見られる。神護寺の法華会本尊ともいう。光背の二重円相周辺に金銅透彫宝相華を配している。 縦85.5㎝、横159.4㎝。 ◈「灌頂歴(暦)名」1巻(国宝)は、平安時代の空海筆による。空海が唐より帰国後、平安時代前期、812年旧11月15日、旧12月14日、813年旧3月の3回の高雄山寺で結縁潅頂を行った際の受法者名簿であり、「最澄」の名が筆頭に記されている。当初は最澄の愛弟子で後に空海弟子になった「泰範」の名もある。心覚えのために書き流した書になる。 平安時代後期、1108年に白河院(第72代)の御所のお守りに取り上げられた。鳥羽離宮内の勝光明院宝蔵に収められ、鎌倉時代後期、1308年に後宇多法皇(第91代)によって神護寺に返還された。 縦28.4㎝、横266㎝、京都国立博物館寄託。 ◈『神護寺略記 』1巻(重文)は 南北朝時代作。 ◈「二荒山碑文」は、空海自筆の写本とみられている。二荒山神社、日光の最古資料になる。 下野芳賀の勝道は、奈良時代、767年旧4月、前人未到の補陀落山(日光二荒山)の登攀を試み、782年旧3月に山頂に達した。神宮寺を建て、延暦年間(782-806)に、第50代・桓武天皇より上野国講師に任じられ、都賀郡に華厳寺を建立した。勝道の精進修行、山上の景観などを述べている。 ◈「紺紙金字一切経」(重文)は、平安時代後期、1149年頃の作という。鳥羽法皇(第74代)の発願により、後白河法皇(第77代)が遺志をついで完成したという。 紺紙に銀罫を施し、金泥で書写した。表紙は宝相華唐草文様、見返しは釈迦説法の図を金銀泥で描く。 付属の経巻を納める経帙(きょうちつ)は、墨染の竹簀(たけす)を色糸で縞模様に編んでつなぐ。竹簀の下に敷いた雲母を透かしている。縁に錦を貼り蝶型の金銅金具を置く。 ◈「文覚四十五箇條起請文」は、鎌倉時代前期、1185年旧正月19日に神護寺を中興した文覚上人が定めた四十五箇條にわたる起請文(根本綱領)になる。中山忠親(1132-1195)筆による。神護寺が復興した経緯、住僧の和合・専学修業・寺院生活・寺務の粛正・寺領の維持経営、規律を列記している。巻首と巻末に後白河法皇(第77代、1127-1192)の掌に朱を付けて押された「御手印」がある。巻末に5行の宸翰が加えられている。 ◈「源頼朝書状」(重文)は、平安時代後期、1184年に発給とされる。神護寺領若狭国西津荘での関東御家人・比企朝宗らの濫妨狼藉の禁止を命じた頼朝( ◈「源頼朝書状」の詳細は不明。神護寺領に関する文覚(1139-1203)宛ての頼朝書状になる。神護寺領として頼朝が保障する旨を伝えた。 ◈「 源頼朝書状」は、神護寺の恵眼房宛の頼朝書状になる。鎌倉時代前期、1187年に発給された。後白河法皇(第77代、1127-1192)が四天王寺において伝法灌頂を受けるための費用を、頼朝が負担することを伝えた。 ◈「平政子書状」(重文)は、頼朝夫人・政子(1157-1225)から文覚弟子・上覚(1147-1226)への返書になる。 平安時代後期、1183年、木曽義仲(1154-1184)は、平家との戦いのため、子・源義高(志水冠者、1173?-1184)を人質として鎌倉に送った。頼朝は娘・大姫(1178-1197)の婚約者として義高を定めた。後に、頼朝と義仲は対立し、1184年、義仲が討死、頼朝は義高を斬首した。大姫は憔悴し、20歳で世を去る。政子に上覚からお悔やみ状が送られ、愛娘を失った政子が返書している。 ◈「文覚上人書状」は、平安時代-鎌倉時代の文覚(1139-1203)が左衛門尉定康宛てに送った。神護寺領福井荘(兵庫)の田に隣接する後白河法皇領大田荘に、田を開こうとして池を干したことに対し、文覚は罵倒している。 ◈「後白河法皇神護寺御幸記」は上覚(1147-1226)筆になる。鎌倉時代前期、1190年旧2月16日、後白河法皇(第77代、1127-1192)が神護寺に御幸した。法皇は御堂参詣、本尊を拝し、自ら火を打って常灯をともした。諸堂参拝の後、御所に帰っている。 ◈「明恵上人書状」は、明恵が師・伯父の上覚に宛てた。明恵は、鎌倉時代前期、1200年冬に義林房喜海らに『華厳疏」130巻を講じ始めた。その間の師匠に会えない寂しさ、学問の進捗の悩み、天竺へ思いを語る。 ◈絹本著色「山水屏風」(国宝)は、鎌倉時代(12世紀末-13世紀初頭)作になる。現存最古の大和絵屏風の作例になる。 本来は、真言密教寺院での灌頂の儀式の際に用いられる屏風であり、貴族の邸宅の調度品だった。後に、貴族の加持祈祷が行われるようになり、寺院用として制作された。 ◈「真済僧正像」(重文)、「文覚上人像」(重文)。 ◈鎌倉時代の「真言八祖像」(重文)。 ◈鎌倉時代中期、1230年の「神護寺絵図」(重文)。 ◈鎌倉時代中期、1230年の「高山寺絵図」(重文)。 ◈「和気氏三幅対」は、和気時成、その子・基成、真人(まひと)の肖像であり、江戸時代前期、1656年の典薬頭・半井瑞雪の委託による撰がある。瑞雪は和気氏末裔とされる。 ◈鐘楼の扁額は曼殊院良恕法親王(?-1574)による。江戸時代初期の親王であり、陽光院誠仁親王第3皇子、後陽成天皇の弟になる。尊朝親王のもとで得度、伝法灌頂を受ける。曼殊院門跡になる。170代天台座主、書画、和歌、連歌に優れた。 ◆梵鐘 「梵鐘」(国宝)は、平安時代前期、875年の鋳造で、禅林少僧都・真紹の遺志を継いだ和気彜範(わけの-つねのり、時盛の子)による。平安時代に流出し、その後、仁和寺より返還された。江戸時代の京都所司代・板倉勝重(1545-1624)寄進による。 古来より「三絶の鐘」と呼ばれた。「銘の神護寺」といわれ「日本三名鐘」(ほかに「姿の平等院」、「声の三井寺」)の一つに数えられる。銘の入った鐘としては京都で3番目に古い。 序の詩は公卿・学者・橘広相(ひろみ、837-890)、銘は公卿・文人・菅原是善(これよし、812-880)、書(245字)は歌人・書家・藤原敏行(?-907/901)による。 鋳物師は志我部海継による。現在はひび割れが生じている。基音は165.9Hzあり雅楽の「平調(ひょうじょう)」になる。総高149㎝、口径80.3㎝。 ◆道鏡事件 寺の建立には、奈良時代、769年の「宇佐八幡宮神託事件」が関わっているとされる。 749年に即位した女帝の第46代・孝謙天皇は法相宗の僧・弓削道鏡(700?-772)を寵愛する。758年に天皇は一度、上皇に退いた。764年に、恵美押勝(藤原仲麻呂)の乱に道鏡が勝利し、上皇は寵愛を深めた。764年に第48代・称徳天皇として再度即位している。 法王になった道鏡は、自らも天皇位を得ようした。太宰神主の中臣習宜阿曾麻呂(なかとみの-すげの- あそまろ)による「宇佐八幡宮のご神託」に、「道鏡を皇位につけたら天下太平である」とあったとされた。道鏡が皇位に就くようにとの託宣を受けたとした。 天皇は、神託を確かめるために和気清麻呂の姉・法均を宇佐に遣わすことにした。ただ、路遠いとして、代わって清麻呂が勅使に遣わされた。清麻呂は、「わが国は君臣の分が定まっている。いまだ臣もって君となしたことがない。天つ日嗣は必ず皇儲をたてよ」の神託を持ち帰った。清麻呂は道鏡のご神託を虚偽として、この計画を阻止した。769年、道鏡はその報復として清麻呂と広虫を流刑にする。770年、称徳天皇が亡くなると、清麻呂許され、第49代・光仁天皇、第50代・桓武天皇に仕え、道鏡が下野に追放された。 清麻呂は、ご神願を果たすために、寺建立を八幡神に祈ったという。一切経を書写し、仏像を造り、最勝王経を一万巻読誦し、神願寺を建立した。 事件については、疑問も呈されている。 ◆神願寺 奈良時代、781年、和気清麻呂は、国家安泰を祈願し河内に神願寺を建立した。同じ時期に山城には私寺の高雄山寺を建立した。 神願寺の場所については確定されていない。和気清麻呂は、宇佐八幡大紳の神託を請い、「一切経を写し、仏像を作り、最勝王経を読誦して一伽藍を建て、万代安寧を祈願せよ」というお告げを受けたという。その心願成就のため、寺名の由来になった。 ◆高雄寺 平安時代前期、807年、唐から帰朝した空海は勅により私寺の高雄寺(高雄山寺)に入った。以後ここを本拠に真言密教の興隆につとめた。824年、和気真綱は奏上し、父・清麻呂が創建した河内の神願寺を、現寺地にあった和気氏の氏寺の高雄寺(高雄山寺)と合併した。「神護国祚真言寺」と改称して勅願寺になる。寺名の上2字に略して「神護寺」と号した。 高雄山寺は、愛宕五寺(愛宕五坊)の一つとされ、白雲寺、月輪寺、日輪寺、伝法寺、高雄山寺があった。現在に高雄山寺(神護寺)、月輪寺のみが残る。 ◆最澄と空海 平安時代前期、804年、最澄は短期の還学生(げんがくしょう)として、留学僧・空海らとともに唐に渡る。ただ、二人が乗った船は違っていた。805年に帰国する。809年、空海も禁を犯し、20年の予定を2年に切り上げて帰国し、高雄山寺に入る。最澄は、空海入洛が実現できるように陰ながら尽力した。最澄は、帰国後1か月にもならない空海のもとに弟子・経珍をやり、空海が唐から持ち帰った経籍12部を借覧し、その後も借り続けた。 811年、最澄は空海に真言法門の受法を講う書を送っている。最澄は年下の空海により、812年に高雄山寺で金剛界、813年、胎蔵界の結縁灌頂を受けている。最澄は、空海に伝法灌頂(阿闍梨灌頂)も授けるように申し出るが、空海は3年の実践修行が必要であるとした。やむなく、最澄は、811年に最愛の高弟・泰範を空海の元に送り、密教を学ばせる。だが、泰範は、空海の弟子になる。 813年、最澄が申し出ていた『理趣釈経』の借覧を空海は断った。816年、最澄は泰範に比叡山に帰ることを求める書を送るが、かての弟子は最澄の下に戻ることはなかった。その後、最澄は空海と決別する。空海は、823年、東寺に移るまで高雄山寺に留まった。その理由は、最澄の比叡山を意識したものだった。 ◆高雄山・高尾山 歌枕の高雄山、高尾山は、梅ヶ畑、高雄付近の山をいう。「高雄山絶えずしぐるるこころなれや宮このいぬゐ雲ぞはれせぬ」(『隣女集』、二四八二)。 ◆文学 ◈谷崎潤一郎(1886-1965)『春琴抄』(1933)に登場する。1933年頃、谷崎は結婚に失敗し、山内の地蔵院にしばらく隠棲し『春琴抄』を執筆した。『雪後庵夜話』(1967)にそのことが記されている。 ◈大仏次郎(1897-1973)の『宗方姉妹』(1951)に登場する。 ◈川端康成(1899-1972)の『古都』(1962)では、主人公の千重子は寺を訪れ、平重盛、源頼朝の肖像画を鑑賞した。 ◆高雄城 境内には、中世以降の山城である高雄城が築かれた。石垣跡、堀切跡、土塁跡、平坦地などが残る。 ◆閼伽井水 平安時代、空海による伝法潅頂(かんじょう)に使われたという閼伽井(あかい)がある。井水は空海が、平安時代前期、812年に自ら掘ったともいう。水は今も湧いている。 ◆硯石 参道にある「硯石(すずりいし)」は、チャートになる。 伝承がある。平安時代の第52代・嵯峨天皇の命により、神護寺の空海のもとに勅使が遣わされた。金剛定寺の額を空海に書いてもらうためだった。 だが、前日の五月雨の大雨により清滝川が増水し、勅使は対岸の神護寺側に渡れなかった。また、橋が流され、空海は対岸に渡ることができなかった。やむなく、空海は、この石を硯として使った。対岸に額を立てさせ、墨を含んだ筆を投げたところ、墨は霧になって飛び、筆は自ずと「金剛定寺」の文字を書いたという。 勅使が立ったという清滝川対岸には、「額立石(がくたていし)」が置かれている。なお金剛定寺は現存しない。 ◆石碑 参道登り口にある「下乗石」塔婆は、鎌倉時代後期、正安元年(1299年)の銘がある。下乗石としては最も古い。梵字で表記した種子字(しゅじじ)で「下乗正安元年十月造立之権大僧都乗瑜敬白」と刻まれている。四角い台石上に建つ。四角柱型、上部の笠石を欠いている。花崗岩製。 清滝川の東、高雄橋の袂にある女人禁制碑の「禁制橋」は、江戸時代前期「万治三年」(1660年)の銘がある。かつて女性は、高雄橋の手前で留め置かれた。 ◆かわらけ投げ 錦雲渓流に向けて行われる厄除け祈願の「かわらけ投げ」は、素焼きの陶器を投げて厄除けを祈願する。神護寺が発祥地といわれている。 かわらけは、素焼きの皿であり、中央に厄除と刻印されている。深い下の谷には清滝川が流れている。 ◆紅葉 高雄は、高尾とも書かれ、「三尾」(ほかに槙尾、栂尾)の一つとして、紅葉の名所として知られていた。 室町時代末期、相国寺鹿苑院内の蔭涼軒主が記した日記『蔭涼軒日録』が初出という。室町時代、歴代の足利将軍、五山僧なども訪れている。安土・桃山時代、『高尾観楓図屏風』にも描かれている。江戸時代以降にも観楓の賑わいをみせ、『都林泉名勝図会』にも紹介された。 ◆清滝川 境内の北東から南西に清滝川が迂回しながら流れており、周辺には楓などが植えられ、一帯は紅葉の名所になっている。川には高雄橋、紅葉橋、清滝橋が架けられている。 平安時代前期、804年-805年に唐に渡った空海は、長安・青竜寺で師・恵果より密教を学ぶ。日本に帰る際に、寺の守護だったという竜女(清滝権現、インド娑伽羅竜王第3女)が空海守護のために付いてきて、高雄山寺(神護寺)に飛来したという。 竜女が紺碧の海をはるばる渡ってきたとして、「青竜」の字にそれぞれサンズイを付けて「清滝」、清滝(瀧)権現としたという。地名の清滝、清滝川もこれに由来するという。なお、醍醐寺境内に清瀧宮本殿が祀られている。 ◆高雄橋 高雄橋は、清滝川にかかる。近代、1927年に架橋された。現代、1982年に再架橋された。かつては神護寺の橋だった。橋を渡って参道に向かう。幅4m、長さ17m。 ◆墓 ◈墓碑「贈正一位和気清麻呂公墓」(1m)は、境内の北東の山中にある。近代、1898年に追贈記念のために立てられた。揮毫は華族・貴族院・軍人の鷹司煕通(1855-1918)による。 和気清麻呂没後、墓は高雄山寺に造られた。元の墓が公墓の場所だったかについては不明とされる。 ◈「清麿公霊廟」もある。近代、1934年に建てられた。かつてこの地には、護王社があり、現在は護王神社として京都御所の西に遷された。 ◈文覚上人墓は高雄山山頂にある。鎌倉時代の五輪塔になる。四隅に石の礎盤があり、かつて覆屋があった。 傍らに鎌倉時代の石造露盤(重美)があり、覆屋の方形屋根の頂部に置かれていた。礎石が置かれている。 ◈性仁法親王(1267-1304)の五輪塔墓が並んで立つ。 ◆アニメ ◈アニメーション『京騒戯画』(原作・東堂いづみ、制作・東映アニメーション、2013年10月-12月、全13話)の舞台になった。第1話「ある一家の事情とその背景」に高雄山が登場する。 ◆年間行事 新年法要(修正会)(1月1日)、初大護摩供(1月2日) 、本尊供(1月8日)、御影供(1月21日)、涅槃会(2月15日)、彼岸会(3月21日)、仏生会(4月8日)、寺宝虫払行事(5月1日-5日)、和気清麻呂公祭典(5月4日)、五大虚空蔵菩薩像御開帳(5月13日-15日) 、弘法大師降誕会(6月15日)、文覚上人忌(7月21日)、孟蘭盆会(8月15日) 、性仁親王忌(9月18日)、彼岸会(9月23日)、五大虚空蔵菩薩像御開帳(10月第2月曜日・祝日を含む3連休) 、板彫弘法大師御開帳(11月1日-7日) 、和気清麻呂公祭典(11月4日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 15 神護寺』、『古寺巡礼 京都 5 神護寺』、『京都を歩く 15 高雄・清滝』、『京都・山城寺院神社大事典』、『八幡神とはなにか』、『京都 道元禅師を歩く』、『明恵上人』、『京都・世界遺産手帳 醍醐寺』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京をわたる』、『仏像』、『京都の仏像』、『古都の美をめぐる』、『京都仏像を訪ねる旅』、『京都の仏像 入門』、『続 古佛』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『京都傑作美仏大全』、『社寺』、『庭を読み解く』、『京都古社寺辞典』、『京都の地名検証』『国宝への旅 1』、『国宝への旅 2』、『事典 日本の名僧』、『洛西探訪』、『桓武天皇と平安京』、『日本美術全集 7 浄土教の美術』、『絶対に訪ねたい!京都の仏像』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、『増補版 京の医史跡探訪』、『京の茶室 西山 北山編』、『京都の歴史災害』、『増補 平安京 音の宇宙』、『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『おんなの史跡を歩く』、『京都歩きの愉しみ』、『今月の寺 昭和58年11月号』、『文化財と遺跡を歩く 京都歴史散策ガイドブック』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『週刊 仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『週刊 仏教新発見 20 高山寺 神護寺』、『週刊 日本の仏像 第23号 醍醐寺 国宝薬師三尊と法界寺・阿弥陀如来』、『週刊 古社名刹巡礼の旅 28 嵯峨野と高雄』、『週刊 日本の美をめぐる 45 平等院と極楽往生』 、『京都の災害をめぐる』、京都市平安京創生館、ウェブサイト「神護寺」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

||