|

|

||

| * | ||

| 醍醐寺・醍醐の森・醍醐山 (京都市伏見区) Daigo-ji Temple |

||

| 醍醐寺 | 醍醐寺 | |

|

|

|

総門 総門 総門、「真言宗総本山醍醐寺」の寺号板  総門、「真言宗醍醐派総務本庁」の寺号板     「西国第十一番霊場登山口」の石標  「史跡 醍醐寺境内」の石標  「歴史的風土特別保存地区」の石標       旧奈良街道(山背路)  黒門  南門    仁王門(西大門)  仁王門、二体の金剛力士像(重文  仁王門    桜馬場、仁王門   仁王門からの上醍醐参道に張られた幔幕(まんまく)    金堂(国宝)    五重塔(国宝)  五重塔  五重塔の相輪  下醍醐の清瀧宮本殿(重文)  清瀧宮本殿脇  清瀧宮本殿脇   清瀧宮拝殿   不動堂  不動堂、1930年建立。  不動堂  不動堂、前に不動明王の石像が立てられている。仏敵排除と修行者保護の意味がある。  真如三昧耶堂  真如三昧耶堂  真如三昧耶堂  祖師堂  祖師堂  伝法院大講堂  伝法院大講堂  伝法院大講堂  伝法院大講堂  日月門  日月門  大講堂  大講堂  大講堂  放生池、大講堂  大講堂  弁天堂  弁天堂  放生池   鐘楼堂     霊宝館中庭の桜、樹齢180年以上の枝垂桜     幔幕と桜  境内を流れる万千代川

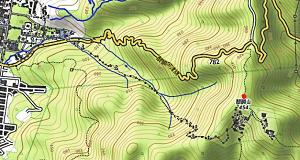

醍醐山(右端の赤丸、下醍醐は左端上)、OpenStreetMap Japan   女人堂(成身院)、准胝観音(准胝堂)の分身像を祀っている。  水掛露仏、右より江戸時代作の地蔵菩薩、神変大菩薩(役行者)、弥勒菩薩、理源大師、不動明王(1586)。  上醍醐への登山道入り口   秀吉の醍醐の花見の際に舞台となったという槍山。  寺務所  清瀧宮拝殿(国宝)  横尾大明神  醍醐水  醍醐水  准胝堂  薬師堂(国宝)  五大堂  如意輪堂  白山権現社  開山堂(御影堂)(重文)  上醍醐陵  上醍醐からの眺望、晴天であれば大阪湾も望めるという。 |

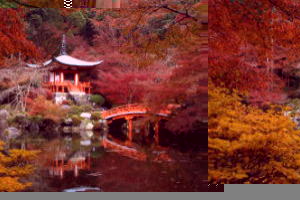

醍醐山の西、旧奈良街道(山背路)に沿って醍醐寺(だいご-じ)はある。醍醐山(笠取山、450m)全山が寺域であり、山岳寺院の上醍醐(かみ-だいご、山上)、下醍醐(しも-だいご、山下、さんげ)に分かれる。境内は200万坪(660万㎡)を有し、「史跡名勝天然記念物」に指定されている。 密教寺院であり、修験道の寺でもある。観音信仰、薬師信仰、五大力の三つの信仰がある。山号は、豊臣秀吉が命名した深雪山(みゆき-さん)、笠取山ともいう。 真言宗醍醐派の総本山、本尊は薬師如来。 真言宗十八本山の一つ。神仏霊場会第126番、京都第46番。観音堂・准胝(じゅんてい)観音は西国三十三所観音霊場の第11番札所、不動堂は近畿三十六不動尊霊場第23番札所、金堂は西国薬師四十九霊場第39番、役行者霊蹟札所、西国薬師第39番霊場(西国薬師四十九霊場めぐり)。 1994年、「古都京都の文化財」として、「世界遺産条約」に基づく世界文化遺産に登録された。「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 2つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つ。 ◆歴史年表 平安時代、874年、空海の孫弟子・理源大師聖宝(しょうぼう)が、笠取山(かさとりやま、醍醐山、上醍醐)山頂で醍醐水の霊泉を得て草庵を結ぶ。准胝(じゅんてい)観音像、如意輪観音像2体を彫刻し安置し、供養したという。(『醍醐寺縁起』)。醍醐寺の始まりになる。 876年/877年/貞観年間(859-877)末とも、聖宝は、准胝観音像、如意輪両観音像を完成させ開眼供養が行われたともいう。(『醍醐寺縁起』『源運僧都記』「太政官符」・醍醐寺要録)。如意輪堂、准胝堂、開山堂を建立したという。当初は私寺であり顕密兼学だった。以来、東大寺とも深く関わり、東密小野流、三論教学の拠点寺になる。開創に当り、この地の豪族・宮道弥益が援助したとされる。 904年、下醍醐に釈迦堂が建てられた。 907年、第60代・醍醐天皇により勅願寺(天皇・上皇の発願により創建された寺)になる。(『醍醐根本僧正略伝』)。年分度者(一定数を限り出家を許された者)があてられる。下醍醐に、金堂、五重塔、三宝院が建つ。上醍醐に薬師堂、五大堂が建立され、薬師三尊が造立された。 909年、聖宝が没し、弟子・観賢が継ぐ。 911年、観賢は山上に開山堂(御影堂)を建立した。(『醍醐寺新要録』) 913年、旧10月、定額寺(私寺で官の保護を受けた寺)になった。(『醍醐寺要録』)。この年までに五大堂、薬師堂が建てられたともいう。 919年、座主、三綱、定額僧は聖門門下より選ぶとされ、観賢は初代醍醐寺座主になる。(『醍醐寺要録』『座主次第』『醍醐寺雑事記』)。上醍醐が不便なため、山下に宿院造営が始まる。(『醍醐寺要録』) 926年、旧12月、下醍醐が開かれ、醍醐天皇により御願堂の金堂(釈迦堂)、五重塔などが建立された。釈迦如来の開眼が行われる。第62代・村上天皇を祖とする村上源氏の支援を受ける。新堂釈迦仏像、四天王像の開眼供養が行われた。(『醍醐雑事記』『醍醐天皇御記』) 929年、藤原有相は下醍醐に伽藍造営する。 930年、旧9月、醍醐天皇が亡くなり、笠取山に御陵(醍醐天皇後山科陵)が築かれる。旧11月、皇后・穏子により四十九日法会が醍醐寺で営まれた。小野清茂が伽藍造営に当たる。 931年、旧9月、本堂、礼堂、南中門、廊、経蔵、鐘楼、東西中門などが整う。(『李部王記』)。年分度者2人が置かれた。(太政官符・『醍醐雑事記』) 949年、旧3月、清涼殿の材により法華三昧堂を建立する。(『日本紀略』)。新三昧堂(東西三昧堂?)も建立された。第61代・朱雀天皇の御願によるともいう。 951年、旧10月、朱雀天皇は、下醍醐に五重塔を建立した。 952年、旧8月、朱雀院が没し、四十九日法要が営まれる。五重塔供養も行われた。 970年、下醍醐東院が御願寺になる。 998年、11代座主・明観以後、真言宗の醍醐天皇系源氏出身の僧が多くなる。 1022年、初の釈迦会が行われる。 1084年、座主・勝覚は上醍醐の北尾塔を供養する。 1085年、白河法皇(第72代)は、中宮賢子のために上醍醐に円光院を建立する。 1088年、醍醐寺一山を守護する上醍醐清瀧宮が鎮座した。 1089年、上醍醐清瀧宮が遷宮される。 1090年、公卿・源雅実は上醍醐に一乗院を建立した。 1091年、勝覚の父・源俊房は大智院(越智院)、西大門を建立する。准胝堂で初の曼荼羅供養を行う。 1093年、越智堂が落慶になる。源俊房により大智院が建立された。 1097年、白河上皇皇女・郁芳門院の御願の無量光院が上棟になる。下醍醐清瀧宮が鎮座した。 1107年、下醍醐の平貞舒により、持法院が建立され地蔵講を初めて行う。大谷薬師堂で薬師講を初めて行う。 1115年、座主・勝覚は子院・灌頂院(かんじょういん、三宝院)を築く。(『醍醐寺雑事記』『醍醐寺新要録』)。供養を行う。 1116年、鳥羽法皇(第74代)の御願により、三宝院に灌頂堂が建てられた。 1118年、初の桜会を行う。 1120年、中門二天の開眼を行う。 1121年、座主・定海により上醍醐薬師堂が再建された。 1124年、上醍醐の薬師堂が再建される。座主・定海が供養する。 1128年、上醍醐の持明院が上棟になる。 1130年、定海は薬師堂に吉祥天を安置する。 1134年、南大門の二天の供養が行われた。 1143年、定海は長尾宮拝殿を建立する。 1155年、この頃、笠取山山上、山麓に多くの堂舎・僧房が建てられていた。寺域は「東者石間寺東、西者櫃河、南者桂御房堀、北者高岡川、西南者布豆田里十二坪、東行東杜道、西北者大薮里廿坪、西繩手行河」にあった。(『醍醐雑事記』) 1175年、源運は西光院を改め金剛王院とし建立する。 平安時代後期、醍醐寺は真言宗の小野流に属した。 鎌倉時代、1195年、東大寺の重源は、宗版一切経6000巻を上醍醐に施入れ、経蔵に納める。 1206年、一切経会を初めて行う。 1218年、一切経蔵を七条女院の祈願所にする。 1219年、後白河法皇皇女・宣陽門院の御願により阿弥陀院を建立する。 1225年、長尾宮が遷宮になる。 1260年、五大堂、如意輪堂、開山堂が焼失した。 1261年、座主・定済は五大堂、御影堂の立柱を行う。 1268年、定済は如意輪堂を再建する。 1271年、三宝院灌頂堂など再建された。 1295年、衆徒争乱により焼失する。釈迦堂(金堂)焼失する。 1296年、座主・覚済は金剛王院で金堂の鋳鐘を行う。 1313年、鷹司冬平は勝准胝院、観音堂を祈願所とする。 南北朝時代、大覚寺統(南朝)の64代座主・弘真(文真)は、第96代・南朝初代・後醍醐天皇の信を受けた。他方、三宝院流の持明院統(北朝)65代座主・賢俊は、足利尊氏の協力により弘真を追い座主になる。 1336年、今川、武田の軍勢により焼失する。 1339年、後醍醐天皇は、座主・文観のために天長印信を書写した。 1344年、上清瀧宮が建立される。 1357年、足利尊氏は賢俊の七七日供養のために理趣経を書写する。 1361年、上醍醐の御影堂、五大堂、如意輪堂、鐘楼、経蔵などを焼失した。 1368年/1370年頃、観阿弥、世阿弥父子により下醍醐清瀧宮宝前で7日間の猿楽演能が催され、評判を呼ぶ。(『隆元僧正日記』、1425年の条) 応永年間(1394-1428)、満済(まんさい)が三宝院門跡になり、足利氏の信任を得て寺門の興隆に尽くした。以来、三宝院門跡が醍醐寺座主を兼ねる。 室町時代、1424年、灌頂院を造営する。 1434年、6代将軍・足利義教は上清瀧宮拝殿を再建する。 1470年、旧8月、応仁・文明の乱(1467-1477)の大内勢により、五重塔、東門、南大門などを除く堂塔伽藍多数を焼失している。三宝院も焼失する。寺領、荘園も失う。(『賢深記』『醍醐寺新要録』)。下醍醐は荒廃した。 1527年、五重塔が修復される。 安土・桃山時代、1576年、80代座主に義演が就き、豊臣秀吉の協力により伽藍再興が進む。 1585年、大地震により五重塔が損壊する。旧3月、秀吉は花見に訪れ、塔の修理料1500石を寄進する。 1586年、五大堂を再興した。 慶長年間(1596-1615)、豊臣秀吉の帰依をうけ、義演が再興を進めた。 1598年、旧2月、秀吉が訪れている。義演の時、秀吉により殿舎8宇、子院6坊が再興される。旧3月、五重塔も修復される。花見の準備を行わせる。旧3月15日、秀吉の「醍醐の花見」が行われた。旧8月18日、秀吉が亡くなる。没後、旧12月、北政所の援助により金剛輪院(現三宝院)の潅頂堂、護摩堂が建立される。(『義演准后日記』) 1600年、生前の秀吉の命により紀州の満願寺を解体移築し、下醍醐の金堂が建立された。 江戸時代、1605年、豊臣秀頼により西大門跡に仁王門が建立される。勢増・仁増作の力士像を修造し安置する。如意輪堂、開山堂、五大堂が焼失している。 1606年、秀頼により再興された。如意輪堂、五大明王を祀る五大堂、聖宝を祀る開山堂が再建された。 1613年、江戸幕府は、三宝院に属する修験を当山派として許可した。醍醐寺は修験道を統宰した。 1620年、『醍醐寺新要録』大略なる。 1771年、三宝院門跡童形教君の寄進により五重塔を修理する。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により混乱する。以後、子院の多くを失う。 1872年、明治政府による修験道廃止令により混乱が続く。真言宗に戻る。3000もの末寺が他派に譲られた。ただ、寺宝は一切流出しなかった。 1875年、三宝院派18か寺が廃寺になる。 1887年、金剛王院、理性院、報恩院、無量光院は別格本山に、光台院は準別格本山とする。醍醐寺は寺法の認可を受ける。 1896年、醍醐派は真言宗合同より独立を唱える。 1900年、真言宗醍醐派は独立した。 1905年より、寺独自の文化財の調査・目録作成が始まる。 1932年、五大堂が焼失する。 1934年、室戸台風で建物に被害が出る。 1935年、霊宝館が建てられた。 1939年、山火事により清瀧宮本宮、准胝堂、経蔵などが焼失している。 1940年、五大堂が再建される。 現代、1960年、五重塔の解体修理が行われる。 1967年、境内は「史跡名勝天然記念物」に指定された。 1968年、准胝堂が再建された。 1994年、12月、「古都京都の文化財」として、「世界遺産条約」に基づく世界文化遺産に登録された。 2001年、霊宝館が建て替えられる。 2008年、西国観音霊場11番札所の准胝堂は落雷により焼失した。 2018年、9月、台風21号により、白壁塀、南門、下醍醐清瀧宮などに被害があった。倒木も3000本に及んだ。 2021年、2月、初の宇宙法要が執り行われる。 ◆聖宝 平安時代前期-中期の真言宗の僧・聖宝(しょうぼう、832-909)。男性。俗名は恒蔭王(つねかげ-おう)、諡号は理源大師。 大和国(奈良県)/讃岐(香川県)の生まれ。父・兵部大丞葛声王の子。第38代・天智天皇皇子の歌人・施貴皇子(しきのみこ)の子孫、春日親王の末裔という。847年、空海の弟子・真雅から密教を学び出家した。東大寺の東僧坊南第2室に住し、願暁・円宗に三論、平仁に法相、玄栄に華厳、真蔵に律を学ぶ。役小角に私淑し、860年頃より、葛城山、大峯山で修験道を修めた。869年、興福寺・維摩会の堅義(りゆうぎ)に三論宗の立場で論を立て名を知られる。師・真雅の勘気を解かれた後、871年、真雅より無量寿法(真言密教修法)を受けた。真雅より離反し、874年、笠取山頂に道場を開き、醍醐寺を創建する。880年、高野山の真然(しんぜん)に学ぶ。884年、東寺・源仁(げんにん)より伝法灌頂を受けた。887年、源仁につき、阿闍梨(あじゃり)になる。890年、藤原良房が聖宝のために建立した深草・貞観寺の座主になった。894年、権法務、895年、東寺二長者、897年、朝廷の命により日蝕の際に祈祷する。飛鳥・川原寺検校、東寺長者・別当、西寺別当を歴任し、905年、三論宗の本所として東大寺東南院を建立し、院主・別当、七大寺検校になった。906年、僧正、東寺長者になる。奈良・弘福寺などに就く。78歳。 真言宗醍醐派小野流の祖師、醍醐寺の開祖になる。吉野・金峯山(きんぶせん)の整備・金剛蔵王像を安置し、中世以降、修験道中興の祖といわれた。第59代・宇多天皇、第60代・醍醐天皇の帰依を受けた。自らの心に内在する「霊性」を尊び「祈りの実践者」であることを究めた。大峰中修行で得られた祈りの世界を「霊異相承」と称し、「恵印法流」を感得した。 ◆醍醐 天皇 平安時代前期-中期の第60代・醍醐 天皇(だいご-てんのう、885-930)。男性。敦仁(あつざね)、源維城(みなもとの-これざね)、法名は宝金剛。京都の生まれ。臣籍に降下した父・源定省(みなもとの-さだみ)(第59代・宇多天皇)、母・内大臣・藤原高藤(たかふじ)の娘・藤原胤子(いんし/たねこ)の長男(第1皇子)。887年、父の皇籍復帰、宇多天皇の即位により皇族に列した。890年、親王宣下、891年、敦仁に改名し、893年、立太子になる。897年、13歳で即位した。父の訓示「寛平御遺誡」により、大納言の藤原時平・菅原道真が仕えた。899年、両人は左右大臣に任命される。901年、時平の讒言(ざんげん)により、道真を大宰権帥に左遷した。(昌泰の変)。以後、時平が主導権を握り、復古に動く。20人ほどの女御・更衣があり、寛明親王(第61代・朱雀天皇)、成明親王(第62代・村上天皇)など36人の子女を儲けた。904年、中宮・藤原穏子(やすこ)との間の長子・保明(やすあきら)親王を2歳で東宮とし、御息所に時平の娘・仁善子を入れた。905年、紀貫之らに『古今和歌集』撰進を命じた。909年、時平が没する。921年、醍醐寺初代座主・観賢の請により、諡号「弘法(弘く仏法を伝える)」を贈った。923年、保明親王も21歳で早世する。仁善子の子・慶頼王を皇太孫にしたが、925年、5歳で夭折した。これらは道真の怨霊の仕業と噂された。923年、道真左遷の詔を覆し、右大臣に復し贈位を行う。だが、930年、清涼殿に落雷し、大納言・藤原清貴らが亡くなり、天皇は病に臥した。寛明親王(第61代・朱雀天皇、保明親王の同母弟)に譲位した。出家日に右近衛府で亡くなる。京都で没した。46歳。 平安時代では最長の33年間在位した。摂関を置かない親政は、時平の影響下にあった。班田の励行、荘園整理令施行、国史『日本三代実録』の完成、延喜格式の撰修も行う。後に治世は「延喜・天暦の治」と呼ばれた。和歌を良くし、『古今和歌集』の撰進、勅撰集に入首、家集『延喜御集』を編む。日記に「二代御記」の一つ『醍醐天皇御記(延喜御記)』がある。醍醐寺の北の山科陵(伏見区)に葬られた。 天皇の母方祖父母は、醍醐寺の准胝観世音菩薩に願をかけ、母・胤子が懐妊したという。天皇は子に恵まれず、准胝観世音菩薩に祈念した。穏子皇后は後の第61代・朱雀天皇、第62代・村上天皇が誕生する。このため、自らを「醍醐」と諡り、「醍醐天皇」と称された。 ◆観賢 平安時代前期-中期の真言宗の僧・観賢(かんげん/かんけん、854/853-925)。男性。俗姓は秦氏/伴氏、通称は般若寺僧正。讃岐国(香川県)の生まれ。872年、真雅(空海の実弟)の許で出家・受戒した。東寺の聖宝より三論・真言密教を学び、895年、灌頂を受けた。900年、仁和寺別当になる。弘福寺別当・権律師になり、延喜年間(901-923)、東寺長者・法務・検校を歴任・兼任した。919年、醍醐寺初代座主(ざす)・金剛峰寺座主になった。空海への諡号を賜るために朝廷に働きかけ、921年、空海に諡号「弘法大師」を得て、後の大師信仰に道を開く。923年、権僧正に任じられる。著『大日経疏鈔』。72歳。 事相(密教修法)・教相(密教理論)に通じた。分裂しかけた真言宗を東寺中心に統合し、天台密教に対抗した。般若寺を創建した。最澄(伝教大師)に先を越された空海のために、諡号を朝廷に奏請した。空海が唐から請来した『三十帖冊子』を東寺の経蔵に納めている。 延喜年間(901-923)、般若寺を創建した。朝廷に奏請し、空海に弘法大師の諡号を賜った。空海が唐より請来した「三十帖冊子」を東寺の経蔵に納め、代々の真言宗長者の相承とした。 ◆会理 平安時代前期-中期の真言宗の僧・会理(えり、852-936)。男性。宗叡、聖宝、禅念らに師事した。928年、東寺二長者、935年、権少僧都。仏師として活躍したともいうが詳細不明。聖宝とともに東寺の千手観音像、醍醐寺の薬師三尊像、東大寺大仏殿の柱絵、東寺の祖師画像など仏像、仏画を制作したという。84歳。 ◆貞崇 平安時代前期-中期の真言宗の僧・貞崇(ていすう/じょうすう、866-944)。男性。京都の生まれ。俗姓は三善、通称は鳥栖僧都。貞観寺の恵宿(えしゅく)に密教を学ぶ。醍醐寺の聖宝に灌頂をうけ、三論もおさめる。899年、吉野金峯山に入る。930年、醍醐寺座主、大和鳥栖に鳳閣寺を建て隠棲。のち東寺長者、金剛峰寺座主を兼ねた。稲荷山でも修行した。当山派修験道の大成者の一人。79歳。 ◆勝覚 平安時代後期の真言宗の僧・勝覚(しょうかく、1057/1058-1129)。男性。父・左大臣・源俊房、母・藤原朝元の娘。醍醐寺座主師・定賢を継ぎ、1086年、醍醐寺14代座主になる。義範に灌頂を受けたる。清滝宮を上下醍醐寺に勧請し鎮守とした。1115年、醍醐寺山内に三宝院を建立した。桜会(清滝会)を始める。1117年、神泉苑での祈雨の請雨経法を修した。白河上皇(第72代)の出家の際に剃り手を勤め、上皇のために、1127年、高野山に御願の塔を建てた。東寺長者、東大寺別当を歴任した。著『阿字観次第』『伝法灌頂私記』など。72/73歳。 ◆賢俊 鎌倉時代中期-南北朝時代の真言宗の僧・賢俊(けんしゅん、1299-1357)。男性。菩薩寺大僧正。父・権大納言・日野俊光。醍醐寺宝池院流賢助に師事した。1320年、今熊野で入壇する。1333年、師・賢助の没後、後継になった。南北朝時代に足利尊氏方に付き、第96代・南朝初代・後醍醐天皇の信を得た文観を排した。1336年、権大僧正、醍醐寺65代座主・根来寺座主になる。尊氏の九州行きに従う。持明院統(北朝)・光厳上皇の院宣と錦旗を尊氏に伝えた。尊氏・北朝3代(光明・崇光・後光厳)の護持僧になる。伽藍を整備し、三宝院を再興し21世院主になる。1340年、東寺長者、北朝の護持僧になった。1342年、法務大僧正、1350年、東寺長者の職を辞し、尊氏の九州鎮定に従う。1350年-1352年、観応の擾乱で尊氏に従い、足利直義方の実相院・増基を退け、武家護持僧の筆頭に立つ。日記『賢俊僧正日記』。 京都で没した。59歳。 持明院統側に立ち、醍醐寺内の南朝支持派寺領を没収し、三宝院に統合した。座主職を三宝院の独占にした。連歌作者、歌人として醍醐で度々、連歌会の月並会を催した。 ◆重源 平安時代後期-鎌倉時代前期の浄土宗の僧・重源(ちょうげん/じゅうげん、1121-1206)。男性。俗名は刑部左衛門尉重定、字は俊乗坊、号は南無阿弥陀仏。京都の生まれ。父・紀季重(きの-すえしげ)/季良。1133年、13歳で醍醐寺に入り出家し、金剛王院・源運に学ぶ。上醍醐の円明房に止住した。高野山に登り、後に法然に浄土教を学ぶ。大峯、熊野、御嶽、葛城などで修行した。下醍醐に栢杜堂を建て、上醍醐の一乗院、慈心院塔に結縁する。1167年-1176年、宋に3回留学し浄土教、建築法を学んだという。異説もある。現地で栄西に遭う。1168年、栄西とともに帰国した。1180年、兵火により東大寺が炎上し、源頼朝の寄進、再建に際し、1181年、重源は造東大寺大勧進職に就く。1185年、大仏開眼会を催した。1186年、周防国が東大寺造営料国になり、国司になり、材の巨木を東大寺まで運ぶ。1190年、大仏殿が上棟した。1191年、法然を東大寺に招き、浄土三部経の講義を開いたという。1195年、大仏殿落慶法要を行う。宋の鋳物師・陳和卿(ちん-なけい)の協力を得て、天竺様(大仏様)を輸入し造立した。大和尚位に叙せられる。1196年、脇侍、四天王などの木像、石像を造立させる。 1203年、総供養を終えた。著『南無阿弥陀仏作善集』。86歳。 周防・阿弥陀寺など各地に寺院を建立する。備前・船坂山を開き、播磨・魚住泊(うおずみ-の-とまり)の改修、架橋、池の改修も行う。 ◆快慶 平安時代後期-鎌倉時代前期の仏師・快慶(かいけい、?-?)。詳細不明。男性。号は安阿弥(あんなみ)、法名は安阿弥陀仏。署名は仏師快慶、丹波講師(たんばこうじ)、越後法橋、巧匠安阿弥陀仏、法橋快慶、法眼快慶など。運慶の父・康慶の弟子、運慶の門弟ともいう。1183年、運慶が発願した法華経の結縁(けちえん)者の一人になる。1189年、 興福寺旧蔵・弥勒菩薩像(ボストン美術館蔵)、建久年間 (1190-1199) 、 東大寺復興の造仏に運慶を助けた。1192年/1194年頃、重源の建立した兵庫浄土寺・阿弥陀三尊像、1201年、東大寺・僧形八幡神像、1202年、東大寺俊乗堂・阿弥陀如来像、建仁年間(1201-1204)、東大寺公慶堂・地蔵菩薩像、奈良・文殊院・文殊五尊像(?)、1203年、運慶らと合作の代表作である東大寺南大門・金剛力士像などがある。1236年まで造仏した。 慶派仏師であり、運慶と並び鎌倉時代を代表した。30点近くの作品、現存遺作は20点ある。作風は藤原様式、宋の新様式を取り入れた。写実的、優美で安阿弥様式と呼ばれ、後世まで影響を与えた。東大寺中興の重源(ちょうげん)に師事し、阿弥陀信仰し熱心な浄土教信者だった。 ◆文観 鎌倉時代中期-南北朝時代の僧・文観(もんかん、1278-1357)。男性。弘真。播磨国(兵庫県)の生まれ。播磨国法華山一乗寺で天台、西大寺系北条常楽寺に学ぶ。大和笠山竹林寺の長老。1316年、醍醐寺報恩院道順から真言密教の灌頂を受ける。第96代・後醍醐天皇護持僧になる。幕府の北条高時調伏の祈祷により、1331年、硫黄島に流された(元弘の乱)。帰京後、1334年、東寺大勧進・64代の醍醐寺座主、1335年、東寺一長者・正法務、高野山検校・東大寺別当を兼職した。邪教立川流大成者とされ非難された。南朝・後醍醐天皇と共に吉野に下り、河内金剛寺で亡くなる。80歳。 ◆満済 南北朝時代-室町時代中期の真言宗の僧・満済(まんさい/まんぜい、1378-1435)。男性。通称は法身院(ほっしんいん)准后、将軍門跡、黒衣(こくえ)の宰相。京都の生まれ。父・権大納言・二条(今小路)師冬/師冬の父・基冬(もとふゆ)とも。母・聖護院坊官法印源意の娘。母が3代将軍・足利義満の正室・日野業子に仕えた縁で義満の猶子になった。醍醐寺三宝院・実済(じっさい)の弟子になり得度した。報恩院・隆源の門に入る。1392年、義満と法身院に移住した。1395年、18歳で醍醐寺74代座主、その後、三宝院25世門跡になる。1399年、法印、1409年、大僧正、東寺125代長者、寺務を兼ねる。1423年前後以降、有力守護らの宿老会議座長役になる。1428年、准三后を宣下された。4代将軍・義持の後嗣に、天台座主・義円(ぎえん、義満の子)を還俗させ、6代将軍・義教を誕生させることに尽力した。1429年、四天王寺検校に補せられる。1433年/1434年、座主を義賢に譲り、法身院に退隠した。著『満済准后日記』(1411-1435)は当時の政治史になる。京都に没した。57歳。 義満・義持・義教と3代の室町殿護持僧になり、幕政に関与し、「黒衣の宰相」ともいわれた。 ◆観阿弥 南北朝時代の能役者・能作者・観阿弥(かんあみ/かんなみ、1333-1384)。男性。実名は結崎清次(ゆうざき-きよつぐ)、通称は三郎、芸名は観世、出家号は観阿弥陀仏、観阿弥。伊賀の生まれ。父・大和国(奈良県)の山田猿楽・美濃大夫の養子。観阿弥はその3男、子に世阿弥。伊賀国小波多(おばた)で座を結成した。大和結崎(ゆうさき)に出て、興福寺・春日神社に奉仕した。大和猿楽四座の一つ結崎座(後の観世座)を率いる。興福寺の庇護を受けた。応安年間(1368-1375)、猿楽に曲舞節を取り入れる。1370年頃、観阿弥・世阿弥の父子は、醍醐寺での7日間の猿楽行い名声を得る。1371年、須磨寺で勧進能を催した。1374年頃、観阿弥・世阿弥の父子は京都・今熊野で演じ、以後、将軍・足利義満の庇護を得る。駿河に巡業中に客死した。52歳。 初代大夫(たゆう)、観世流の始祖、世阿弥と2代にわたり能を大成した。物まね本位の大和猿楽に、近江猿楽、田楽、流行していた曲舞(くせまい)の要素を取り入れる。歌舞主体の幽玄能を得意とし、音楽上の改革も行った。作品に「卒都婆(そとば)小町」「自然居士(じねんこじ)」「通(かよい)小町」など。世阿弥の著『風姿花伝』に教えが記された。 供養塔は大徳寺・真珠庵(北区)にある。 ◆世阿弥 南北朝時代-室町時代中期の能役者・能作者・世阿弥(ぜあみ、1363/1364?-1443?)。男性。本名は観世三郎元清(かんぜ-さぶろう-もときよ)、幼名は鬼夜叉(おにやしゃ)、観世元清、世阿弥陀仏、世阿、世に観世三郎、秦氏を称した。法名は至翁善芳(しおう-ぜんぽう)。父・観阿弥(かんあみ)の長男、2代目観世大夫郎。娘婿は金春禅竹(こんぱる-ぜんちく)。1370年頃、観阿弥・世阿弥父子は醍醐寺清滝宮での7日間の猿楽行う。1374年頃、父子は今熊野神社で演じた。世阿弥は美童であり、和歌、連歌、蹴鞠なども嗜み、3代将軍・足利義満の寵愛を受けた。二条良基、婆娑羅大名・佐々木道誉らの庇護を受ける。1384年、父・観阿弥の没後、観世座の新大夫を継ぐ。1399年、一条竹鼻で、義満後援により3日間の勧進猿楽を興行した。1401年頃、良基から藤若(ふじわか)の名を賜り、以後、名乗る。1408年、義満没後、義持は増阿弥、義教は甥・音阿弥(おんあみ)を寵愛し田楽に座を奪われる。1422年、世阿弥は、観世大夫の座を長男・元雅に譲り出家し、至翁善芳と称した。1424年、醍醐寺清滝宮祭礼で猿楽を演じる楽頭職に任じられたという。1430年、次男・元能が出家する。1432年、元雅は急逝した。1434年、観世座大夫継承をめぐり(理由は不明とも)、将軍・義教の怒りにふれ72歳で佐渡に流された。1441年、義教暗殺に伴い、赦されて京に戻り亡くなったともいう。 猿楽能に田楽能の歌舞の要素を取り入れ歌舞能を完成させた。観阿弥の伝書『風姿花伝』(1400)では「幽玄」、「闌位(らんい)」を説く。『花鏡』『至花道』など20冊ほどを著した。作品に「高砂」「井筒」「班女(はんじょ)」「老松(おいまつ)」など50曲ほどある。供養塔は大徳寺・真珠庵(北区)にある。 ◆義演 室町時代後期-江戸時代前期の真言宗の僧・義演(ぎえん、1558-1626)。男性。京都の生まれ。父・関白左大臣・二条晴良、母・伏見宮貞敦親王娘・位子。幼くして室町幕府15代将軍・足利義昭の猶子になった。7歳で、荘厳院・義尭(九条政基の子)の付弟になり、義尭の没後、理性院・尭助の室に入る。1569年、醍醐寺に入り、深応、雅厳に師事する。1571年、報恩院・雅厳を戒師として得度した。1573年、両界次第、簿次第を受ける。1575年、金剛輪院を再興した。1576年、紀州・根来寺座主、大伝法院座主醍醐寺80代・座主になる。1579年、大僧正、1585年、准三后の宣下を受けた。1586年、雅厳より伝法灌頂を授けられた。1588年、聚楽第行幸に際し、仙洞で仏眼大法を修した。1591年、豊臣秀吉建立の方広寺大仏殿地鎮で不動護摩、1592年、朝鮮出兵の戦勝祈念に東寺で仁王経大法を修した。1594年、東寺長者、法務などを歴任した。1598年、方広寺大仏開眼供養で呪願師を務めた。1623年、中絶していた後七日御修法を再興する。京都に没した。当寺の聖教の書写整理を成した。『醍醐寺新要録』(22巻) 、庭園作庭行程も書かれた『義演准后日記』62巻(1596-1626)などを著した。68歳。 豊臣秀吉・秀頼の帰依により、室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)後の醍醐寺の復興を行う。三宝院、光台院の修復、金堂の落慶などを行なった。 京都で没した。57歳。 ◆豊臣 秀吉 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣 秀吉(とよとみ-ひでよし、1537-1598)。男性。幼名は日吉丸、初名は木下藤吉郎。小猿と呼ばれた。父・尾張国(愛知県)の百姓、織田信秀の足軽・木下弥右衛門、母・百姓の娘なか(天瑞院)。1551年、家出、後に今川氏の家臣・松下之綱、1554年、織田信長に仕える。1561年、浅野長勝養女・ねねと結婚し、木下藤吉郎秀吉と名乗った。戦功を重ね、1573年、小谷城主、羽柴姓と筑前守、信長の天下統一にともない西国転戦した。1582年、備中高松城の毛利軍と戦いの最中に本能寺の変が起こり、和睦し軍を返し山崎で明智光秀を討つ。1584年、小牧・長久手で織田信雄、徳川家康の連合軍に敗れる。1585年、紀州根来と雑賀、四国・長宗我部元親を服した。関白に進む。1586年、聚楽第、広寺大仏造営に着手、太政大臣に昇り豊臣の姓を賜わる。1587年、九州征討、聚楽第が完成する。10月、北野天満宮で北野大茶湯を催した。1588年、第107代・後陽成天皇が聚楽第行幸、検地、刀狩を行う。1590年、小田原の北条氏直らの征討、朝鮮使を聚楽第に引見、1591年、利休を自刃させる。1592年、文禄の役を始め、甥の養子・秀次に関白職を譲り、太閤と称した。1593年、側室淀殿に秀頼が生まれると、1595年、秀次を謀反人として切腹させ、妻妾子女らも処刑した。1597年-1598年、朝鮮を攻めた慶長の役に敗れた。1598年、3月、醍醐寺で「醍醐の花見」を行う。8月、伏見城で没した。没後、豊国廟に豊国大明神として祀られた。62歳。 ◆高演 江戸時代中期-後期の真言宗僧・高演(こうえん、1765-1848) 。男性。通称は活仏上人、号は後自在院。父・鷹司輔平の子。醍醐寺理性院の杲観から灌頂を受けた。1831年、東寺長者。醍醐寺座主当山派法頭。修験道3千人を伴い2度の大峯山入峰を行い、修験道興隆をした。編著『弘法大師正伝』。84歳。 ◆仏像・仏画・木像など ◈半丈六「薬師如来坐像」(国宝)(176.5㎝)は、平安時代中期、913年頃の作になる。907年に聖宝が造立を始め、その没後、弟子・観賢が仏堂を完成させ安置したという。(太政官符)。現代、2000年までは上醍醐の薬師堂の本尊だった。2001年から霊宝館平成館に遷座されている。 右手は屈し掌を立て、1指手3指を捻る。左手に瓜形の薬壺(瓜形壺)をのせる。縦に7本の溝があり、晩唐の磁器の影響があるともいう。左足先を衣に包む。表情は重厚であり、への字の分厚い唇、開いた鼻、鋭い眼光に特徴があり、奈良時代の影響を受けている。穏やかな衣文には10世紀の傾向がみられる。聖宝弟子の仏師・会理僧都(恵利、観賢とも)作という、醍醐寺工房作になる。「箔薬師」ともいわれるのは、金箔で胸の線が埋まり盛り上がっていることによる。これは公家の平癒祈願の際に、胸部に金箔を置いて祈っていたためという。身体の箔の厚薄に差が残る。光背は二重円光(身光、頭光)、6体の化仏・小薬師像(20㎝)を付け、全体で七仏薬師になっている。いずれも当初のものになる。 木造、カヤ材、一木造、漆箔。 脇侍は右に「日光菩薩立像」(111.9㎝)、左に「月光菩薩立像弧」(国宝)(120.9㎝)、吉祥天像、牛に乗る閻魔天像、真言密教の影響による象に乗る帝釈天像が安置されていた。 木造、カヤ材、一木造、漆箔。 ◈薬師堂に新本尊「薬師三尊像」が安置されている。「薬師如来坐像」(1.8m)は、旧本尊とほぼ同じ大きさになる。現代、2012年に新造立された。 左右の両脇仏は「日光菩薩立像」(1.22m/1.30m)、「月光菩薩立像」(1.22m/1.30m)になる。 木造、ヒノキ材、一木乾漆像、古色。(非公開) ◈「阿弥陀如来坐像」(重文)は、平安時代作、定朝様、来迎印を結び、かつては上醍醐東谷阿弥陀堂に安置されていた。 木造、ヒノキ材、寄木造。 ◈「千手観音立像」(190㎝)(重文)は平安時代作になる。かつて上醍醐薬師堂に安置されていた。平安時代中期、天徳年間(957-961)に上醍醐観音堂に安置されていたものともいう。 ◈「聖観音立像」(51㎝)(重文)は、平安時代作による。醍醐天皇念持仏で、下醍醐法華三昧堂に安置されている。 木造、カヤ材、檀像(ただ、香木ではない)、一木造、白木仕上げ。 ◈「如意輪観音坐像」(49㎝)(重文)は、(8世紀-12世紀)作、6本腕(6臂)になる。創建時の上醍醐の清瀧宮本地仏だった。鎌倉時代前期、1089年頃に造立されたとみられている。左手に如意と輪宝、右手に如意宝珠、数珠、右手本手は頬杖、左手本手は台座につく。輪王坐で、右膝は立て、両足裏を合わせる。衣紋は翻波式。光背は向かって左に傾く。 ◈「吉祥天立像」(167.3㎝)(重文)は、平安時代後期、1130年に造仏された。上醍醐の薬師堂に安置されていた。願主は定海という。皇室の女人成仏のために造られたという。襟、裾に縁飾りがあり、がい襠衣(がいとうい)と呼ばれる。木造、彩色、漆箔。 ◈「五大明王像」(重文)の「不動明王」(86.3㎝)は、平安時代(8-12世紀)作、大師様になる。「降三世明王」(122.3㎝)は4面3目8臂。「軍荼利明王」(125.8㎝)は1面3目8臂。「大威徳明王」(125.8㎝)は6面3目6臂6足で水牛に乗る。「金剛夜叉明王」(116.7㎝)は3面5目6臂で、上醍醐の中院堂に安置されていた。木造、一木造。 ◈平安時代(8-12世紀)の「帝釈天騎象像」(105.5㎝)(重文)。平安時代(10-12世紀)の水牛に乗る「閻魔天像」(93.4㎝)(重文)は、鳥羽天皇中宮・待賢門院出産に際して安全祈願した像という。仏像、水牛の目に別材を用いている。2像ともに、かつて上醍醐の薬師堂に安置されていた。木造。 ◈「不動明王坐像」(88.3㎝)(重文)は、平安時代後期(10-12世紀)作になる。大師様、子院・理性院に安置されていた。 ◈「聖観音立像」(51.5㎝)(重文)は、平安時代後期(8-10世紀)作、唐代彫刻、密教図像の影響がある。童顔短軀であり、眼は大きく頬も膨らむ。体躯は豊満であり、条帛、天衣も厚く重い。当初は胸飾、瓔珞などの装身具が付けられていたとみられる。光背のための穿溝も残る。 木造、ヒノキ材、彩色壇像、一木造。 ◈「金剛力士像」(重文)、「阿形」(359㎝)、「吽形」(363.5㎝)は、仁王門(西大門)に安置されている。平安時代後期、1134年作であり、かつて下醍醐の旧南大門に安置されていた。現代、1974年の修理に際して、阿形の胎内銘(木札)により、造立年、大仏師・勢増(せいぞう)、仁増(にんぞう)作であることが分かった。木造。 ◈「阿弥陀如来坐像」(19.2㎝)(重文)は、平安時代後期(10-12世紀)作、定朝様、銅造、鍍金。 ◈「弥勒菩薩坐像」(112㎝)(重文)は、鎌倉時代前期、1192年の造立による。快慶作であり、作中で現存2番目に古い。現在は三宝院護摩堂に安置されている、かつては上醍醐の岳洞院護摩堂本尊だった。座主・勝賢が願主になり後白河法皇追善による。 美仏であり端正な表情をしている。全身が金泥塗りであり、菩薩形で宝冠・高髻(内部に五輪塔、経典を納める)、胸飾の瓔珞、膝上に組んだ両手に五輪塔を支え持つ。衣に截金文様が施されている。髻内に水晶の五輪塔・舎利が納められている。 木造、現存最古の金泥塗、截金、玉眼嵌入。 ◈「薬師如来坐像」(128.8/132㎝)(重文)は、鎌倉時代前期作であり、金堂に安置されている。かつては、紀州の湯浅・満願寺にあった。豊臣秀吉の醍醐の花見に際して、満願寺本堂を移築した際にともに遷された。切れ長の眼であり、右手は施無畏印、左手は薬壺、螺髪は一個ずつ植えられている。美しい截金模様が施されている。 木造、寄木造、眉・髭・唇に彩色、素地仕上げ、玉眼嵌入。 脇侍は左脇侍の「日光菩薩像」(190.9㎝)(重文)、左脇侍の「月光菩薩像」(185.1㎝)(重文)になる。いずれも満願寺より遷されている。 木造、寄木造、素地仕上げ、玉眼。 「四天王像(持国天、増長天、広目天、多聞天)」も安置されている。このうちの広目天、多聞天は満願寺より遷されたとみられている。 ◈「不動明王坐像」(59.4㎝)(重文)は、鎌倉時代前期、1203年、快慶作になる。大師様。三宝院護摩堂の裏堂で近現代、昭和期(1926-1989)に発見された。木造、彩色、玉眼、截金文。 ◈「不動明王」は、不動堂に安置されている。ほかに、五体の明王を安置している。 堂前の護摩道場では、当山派修験道の柴燈護摩が焚かれ、世界平和などの祈願を行う。 ◈「閻魔天像」(93.4㎝)(重文)は、平安時代作、木造、彩色。 ◈「五大明王像」(重文)は平安時代作、かつて三宝院護摩堂に安置されていた。 ◈「地蔵菩薩立像」(163.6㎝)は、鎌倉時代(12-14世紀)作による。錫杖なく沓を履く。上醍醐の地蔵堂に安置されていた。 ◈開山「理源大師坐像」(83㎝)(重文)は、開山堂の軒唐破風厨子内に安置されている。当初は、観賢(854-925)座主の自作による聖宝像が安置されていた。御堂の焼失とともに失われた。現在の坐像は、鎌倉時代中期、1261年の作になる。開山堂の再建の際に報恩院本画像に拠って造立された。(『醍醐寺新要録』)。頭・体の躯幹部を大略前・中・後の三材で構成し、像底は10数㎝高に刳り上げ、本体材から造出しの蓋をした、上げ底式の内刳法を用いた。頭・体部ともに奥行をとり、膝も分厚い。現存する聖宝像中最も古い。木造、寄木造、彩色。 右に第1世・観賢、左に弘法大師御影を祀る。江戸時代前期、1608年に開山の聖宝の遺骨が発見されている。また、昭和期の修理でも遺骨が見つかったという。 ◈真如三昧耶堂の須弥壇に、本尊「金剛界大日如来像」、真如苑初代・伊藤真乗自刻の「涅槃像」、「久遠常住釈迦牟尼如来像」、「伊藤夫妻の像」、位牌を安置する。 ◈伝法院大講堂に、「弘法大師」、「理源大師座像」を安置する。 ◈女人堂(成身院)に、「准胝観音(准胝堂)の分身像」を安置する。本堂前に山側から「不動明王」、「理源大師」、「弥勒菩薩」、「役行者」、「地蔵菩薩」が祀られている。 ◈「准胝観世音菩薩」、「如意輪観世音菩薩像」は、上醍醐の准胝堂の本尊として安置されていた。開山・聖宝は2体の観音像を自刻し草堂に安置した。これが醍醐寺の始まりになった。第60代・醍醐天皇の母方祖父母は、准胝観世音菩薩に願をかけ、母・胤子は後の醍醐天皇を身籠ったという。醍醐天皇も子に恵まれず、准胝観世音菩薩にあやかり祈願した。穏子皇后は、後の第61代・朱雀天皇、第62代・村上天皇を無事に産んでいる。西国33ヶ所観音霊場11番札所であり、唯一、准胝観音像を本尊にしている。 現在の本尊は、江戸時代作になる。 ◈「水晶宝龕入り木造阿弥陀如来立像」(5.5㎝)は、鎌倉時代前期の仏師・快慶作の可能性があるという。阿弥陀如来像が蓮華の蕾形をした透明な水晶の中に納められている。現代、2002年、霊宝館で見つかった。 ◈祖師堂に「弘法大師・空海」、「理源大師・聖宝」が祀られている。弘法大師の降誕会(6月15日)が行われている。 ◈如意輪堂に本尊「如意輪観音」、脇の間に「毘沙門天」、「吉祥天」が祀られている。 ◈弁天堂に「弁才天」が祀られている。 ◈江戸時代の京仏師造立として、吉野右京種次による、江戸時代前期、1665年の三宝院弥勒堂の「聖宝像」、1667年の三宝院弥勒堂の「空海像」、吉野右京種久による江戸時代中期、1772年の地蔵堂の「空海像」、吉野右京藤原種久による1773年の祖師堂の「聖宝像」、祖師堂の「空海像」がある。これらの仏師は同一人物とも、親子ともいう。 ◆建築 創建当初は、金堂、中門、講堂、経蔵、鐘楼、清瀧宮などが南北方向の直線上に建てられていた。創建時の五重塔、安土・桃山時代に移築された金堂、上醍醐の薬師堂は、国宝指定されている。 現在は、上下醍醐に80数棟の堂塔が配置されている。総門、霊宝館、仁王門、金堂、鐘楼、清瀧宮、五重塔、不動堂、祖師堂、伝統学院、大講堂、弁天堂、女人堂、清瀧宮、准胝堂、五大堂、如意輪堂、開山堂などが建つ。 ◈「仁王門(西大門)」は、江戸時代前期、1605年(1606年とも)に豊臣秀頼により再建された。 楼門形式、三間一戸、入母屋造、本瓦葺。 ◈下醍醐の「金堂」(国宝)は、平安時代中期、926年に醍醐天皇の御願により建立された。当初は「釈迦堂」と呼ばれる。鎌倉時代には「金堂」と呼ばれた。近代、1295年に焼失し、室町時代後期、1470年に大内氏勢により焼失する。豊臣秀吉により、安土・桃山時代、1598年-1600年/1600年に移築再建された。かつて、紀州湯浅の満願寺本堂で、平安時代後期、1086年-1184年に建立されたという。第77代・後白河天皇の勅願寺だった。鎌倉時代に修復、安土・桃山時代-江戸時代前期の慶長年間(1596-1615)の改修もある。木喰応其により移築されたという。多くの改修が施されており、さまざまな時代の建築様式が混在している。細部は近世のものが多い。醍醐寺の中心堂であり、広い礼堂、内陣、奥に須弥壇がある。薬師如来坐像が醍醐寺本尊になる。堂前で、五大力尊仁王会式(2月23日)が催される。 南面、前1間が外陣、7間5間、正面21m、奥行き17m。一重、入母屋造、本瓦葺、周囲に廻縁。 ◈下醍醐の「五重塔」(国宝)は、平安時代中期、931年に第60代・醍醐天皇の冥福を祈るために、第61代・朱雀天皇により発願された。936年に着手、951年/952年の建立という。朱雀上皇女御・慶子の死により、952年に供養された。当初の計画は五重塔と一重宝塔を東西に2塔建てる計画だったという。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)でも焼失せず、京都府内最古の五重塔といわれている。過去に震度6以上の地震に4回遭遇した。16世紀末の2度の大地震で倒壊はしなかったが塔が傾いたという。その後、安土・桃山時代、1598年に秀吉により修復されている。「日本三名塔(ほか、法隆寺・瑠璃光寺)」の一つになる。 相輪部分は13m(12.38m)あり、全体の三分の一(34%)を占め、長さではほかに例がない。相輪の水煙は唐草模様であり先端部分は火炎になる。 上層の屋根は、次第に小さくなるよう逓減して設計されている。初重、二重間は差が大きい。基壇があり、初重内部を板敷としている。丸桁は楕円形。内部は、低い床を張る。心柱が八角形で、柱、長押、天井などに装飾文様が施されている。大日如来像、両界曼荼羅、真言八祖像などが極彩色で描かれ、数少ない10世紀の作品として貴重視されている。平安時代としては室生寺に次ぎ古く、平等院鳳凰堂までの過渡的な美術装飾が見られるという。木割は太く重厚感がある。組物は三手先で先目の出が長い。 3間5重塔婆、本瓦葺、高さ38.2m。 ◈下醍醐の「清瀧(瀧)宮本殿」は、平安時代後期、1088年に14世・勝覚座主により上醍醐に勧請される。さらに、1097年に下醍醐にも勧請された。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失している。現在の建物は、室町時代後期、1517年に満済准后により建立された。安土・桃山時代、1597年に義演により改修されている。 醍醐寺の総鎮守である清瀧権現を祀る。社殿前で清瀧会(桜会)が行われた。現在も清瀧権現桜会・法要(4月1日-21日)が催されている。 三間社流造(中央は合の間)、檜皮葺、拝所、廻廊。 ◈下醍醐の「清瀧宮拝殿」は、平安時代後期、1157年に建立された。1599年に、座主・義演により拝殿の整備が施された。当初は舞殿もあったという。現在の建物は、近代に建立された。 ◈下醍醐の「真如三昧耶堂」は、平安時代中期、949年に第61代・朱雀天皇の御願により、「法華三昧堂」として建立された。室町時代後期、1470年、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失する。近年、1997年、醍醐寺により真如苑・初代の伊藤真乗(1906-1989)の遺徳をしのび再建された。入母屋造、桟瓦葺、蔀戸。 ◈下醍醐の「大講堂」は、実業家・山口玄洞の寄進により、近代、1930年に建立される。真言僧侶の育成道場になる。宝形造、本瓦葺。 ◈下醍醐の「弁天堂」は、近代、1930年に建立された。 ◈下醍醐の「祖師堂」は、江戸時代前期、1605年9月に座主・義演により建立された。弘法大師(空海)、その孫弟子の聖宝とが祀られている。弘法大師の誕生日(6月15日)には、降誕会が行われる。 ◈下醍醐の「観音堂」は、近代、1930年に醍醐天皇一千年御忌を記念し、山口玄洞の寄進により造築された。観音堂、周辺の林泉、弁天堂、鐘楼、伝法学院などを総称して大伝法院と呼ぶ。 ◈下醍醐の「霊宝館」は、かつて宝聚館と呼ばれた。近代、1930年に建てられている。現在は、宝物の陳列展示、所蔵する施設として使われている。陳列室は西面中央に唐破風屋根の車寄、千鳥破風、軒裏に繁垂木、北端に小書院がある。内部は南北端に大陳列室がある。設計・大江新太郎、施工・清水組。陳列室は鉄筋コンクリート造、書院造、平屋建、本瓦葺。宝庫は渡廊下により陳列室に繋がる。内部は木製に壁、床、天井は銅板張、鉄筋コンクリート造、土蔵風、壁は白漆喰塗、置屋根、桟瓦葺。 ◈下醍醐の「旧跡」として、金堂付近に経蔵跡、中門跡、五重塔付近に南大門跡などがある。 ◈上醍醐の「女人堂」(府有形)は、成身院(じょうしんいん)とも呼ばれる。江戸時代初期に建立された。上醍醐への登山口にある。近代、1872年まで、女性はこの堂までしか登ることができなかった。 ◈上醍醐の「清瀧宮拝殿」(国宝)は、本殿の下に位置している。平安時代中期、902年に建立された。鎌倉時代前期、1089年に下醍醐から勧請されている。室町時代中期、1434年/1439年に再建された。寝殿造りの手法を生かしている。四方に指肘木の縁、蔀戸を立てる。 7間3間、一重、入母屋造、妻入、檜皮葺、東3間に庇、側面に向拝を付して入口、中央1間に軒唐破風。南面は懸造。 ◈上醍醐の「清瀧宮本殿」は、平安時代後期、1089年(1088年とも)に建立された。三宝院勝覚が託宣により社殿2宇を建立したという。空海が唐・長安の青龍寺から持ち帰ったという清瀧権現を祀る。近代、1939年に焼失した。その後、現在の建物が再建された。三間社流造、一間社流造の社殿を障屏でつなぐ。 ◈上醍醐の「准胝堂(じゅんでいどう)」は、平安時代前期、876年に理源大師聖宝により最初に建立された。(『醍醐寺縁起』)。近代、1939年に焼失し、現代、1968年に再建された。2008年に落雷で焼失した。本尊・准胝観音像を安置する。 ◈上醍醐の「薬師堂」(国宝)は、平安時代中期、907年に醍醐天皇が発願し御願堂になる。913年に聖宝により建立された。平安時代後期、1121年に15世・定海により再建されている。1124年に落慶法要が行われた。上醍醐最古の建物になる。乱石積基壇上に建てられている。 内陣、外陣の柱上組物は平三斗、庇に化粧屋根裏天井、内陣内側に三斗を重ね組入天井とした。外陣結界の菱格子の上、内陣周りの蟇股は、本蟇股が入り最古の例になる。藤原式三蟇股(宇治上神社・本殿、中尊寺・金色堂)の一つに数えられる。左右の輪郭は別材による。内陣は3間2間の母屋で側面、背面は土壁、正面に引違格子戸を入れる。正面中央3間を板唐戸、両脇に連子窓。梁行は母屋より庇の方が柱間が大きい。母屋後半は須弥檀になる。土間は漆喰打ち。醍醐寺唯一の平安時代の遺構として貴重とされている。 5間4間、土間床、一重、入母屋造、檜皮葺。 ◈上醍醐の「五大堂」は、後醍醐天皇の御願により、開山・聖宝が鎮護国家、朝敵降伏、万民豊楽祈願道場として建立した。かつて、本尊・五大明王像(不動明王、降三世、軍荼利、金剛夜叉)(重文)が安置されていた。平安時代、平将門の反乱(935-940)では、調伏の修法が行われ、不動明王の剣先に血が現れたという。江戸時代前期、1606年に豊臣秀頼により建立される。近代、1932年に焼失し、1940年に再建されている。現在も堂内に置かれている江戸時代の桂昌院(1627-1705)奉納の唐金燈籠1対は、「元禄十一年(1698)」の銘が刻まれている。盗難、災難除けの信仰がある。五大力さん(2月23日)では、堂前で当山派修験道の護摩焚きが行われる。 入母屋造、檜皮葺。 ◈上醍醐の「如意輪堂」(重文)は、平安時代前期、876年に理源大師聖宝により最初に建立された。(『醍醐寺縁起』)。江戸時代前期、1605年に焼失し、1606年に、豊臣秀頼により再建される。本尊如意輪観音、毘沙門天、吉祥天が安置されている。斜面地にあり堂下の岩には、貞観開眼の際に如意輪観世音菩薩が飛来し立ったという伝承がある。 5間3間、一重、入母屋造、妻正面、懸造、檜皮葺、懸造。 ◈上醍醐の「白山権現社」は、平安時代前期、897年、聖宝が山上鎮守として勧請した。江戸時代、豊臣秀頼により再建された。 ◈上醍醐の「経蔵跡」は、上醍醐の薬師堂の南にある。鎌倉時代前期、1195年に建立された。宋版一切経が納められていた。近代、1939年に焼失している。一切経は持ち出され焼失を免れた。大仏様式だったがいまは礎石のみが残る。 ◈上醍醐の「開山堂」(重文)は、山頂にあり「御影堂(みえどう)」、「祖師堂」とも呼ばれる。当初は平安時代中期、911年に聖宝の高弟・観賢(かんげん)座主により創建された。自刻の聖宝像を安置した。鎌倉時代中期、1260年に焼失する。江戸時代前期、1608年/1606年に豊臣秀頼により再建された。上醍醐最大の建物になる。内陣中央に醍醐寺開山聖宝理源大師像、左に真言宗宗祖弘法大師像、右に醍醐寺第一世座主・観賢僧正像が安置されている。 8間5間、廟堂形式、一重、入母屋造、妻入、向拝3間、軒唐破風付、前部檜皮葺、後部杮葺。 ◆文化財 寺宝15万点、国宝75522点、重文425点を所蔵している。 近代、1905年/1910年以来、醍醐寺では文化財の独自調査・目録作成が始まり、2棟の収蔵庫が新造され納められた。当時、文化財の保管庫としては画期的でありほかに影響を与えた。 古代以来の聖教・古文書があり、古文書は三宝院など門跡・院家関連、篠村八幡宮・高倉天神別当職関連からなる。座主・諸行事・寺領など本寺の寺務・経済、諸院家の院主職相承・所領支配などが含まれる。私的な書状、宗教関係の文書が多い。後に「醍醐寺文化財研究所」が設立され『大日本古文書 醍醐寺文書』を発刊している。 現代、1985年以来、デジタルデータ化、データベース「醍醐寺文化財総合管理システム」の構築が進められた。2001年に、霊宝館(1千坪)が建て替えられ、これらの保管を行い、一部は春秋に特別公開されている。 ◈「大日経開題」(国宝)は、平安時代の空海(弘法大師)真筆という。空海が密教経典の注釈書の重要部分を書写した。紙が継ぎ足され、訂正、補記もみられる。 ◈「狸毛筆奉献表(りもうひつほうけんひょう)」(国宝)は、平安時代の伝・空海(弘法大師)筆という。空海が第52代・嵯峨天皇に狸毛の筆を献じた際の手紙になる。 ◈「理源大師処分状」(国宝)は、平安時代中期、907年の聖宝真筆による。 ◈「当流紹隆教誡(とうりゅうしょうりゅうきょうかい)」(国宝)は、鎌倉時代の第91代・後宇多天皇の宸翰になる。 ◈「天長印信(てんちょういんしん)」(蠟箋 [ろうせん] )(国宝)は、南北朝時代、1339年の第96代・南朝初代・後醍醐天皇の宸翰になる。 「悉曇字母(じったんじぼ、飛雲紙金銀箔散料紙) 」1巻は、平安時代作になる。奥書により、勝覚自筆という。鎌倉時代中期、1256年の奥書から、実源が仁和寺御室法助から下賜された。その後、室町時代後期、1506年の奥書により、醍醐寺光台院弘宣が伝領したことが判明している。梵字の字母と合成による文字の作成(切継)の法則を書いた。「悉曇章」とも称し梵字の学習に用いられた。 悉曇とは、サンスクリットを表すための書体の一つであり、サンスクリットの「シッダム」を音写している。古代インドのブラーフミー文字が仏教の伝播に伴い、中国・日本に伝えられた。インドでは消滅している。日本には、平安時代初期の入唐僧が密教とともに伝えた。 巻子本で、料紙には厚手鳥の子紙を用いている。飛雲紙に金銀箔散しの装飾を施している。文字は木筆によって書かれている。 切継の作成法を分類して綴字、合字、連声などの法則を説明したのが「悉曇十八章」であり、悉曇学習の基本書として多く作られた。本文は一八章のうち第一章を書いている。表題、摩多12字と体文35字があり、合成字(切継)一列12字を列記する。 ◈絹本著色「山水屏風」六曲屏風一隻(国宝)は鎌倉時代作になる。灌頂の儀式に使用された。大和山水図であり、春の景色を描いている。隠士(第二扇)を訪れる老人(第四扇)、訪問を終えて山中の帰路につく天子の一行(第五・六扇)を描く。第二扇と第五扇に色紙型を置き、各扇は黒漆塗の帖(ふち)を廻し、各扇を紐で結ぶ。これは、古い接扇(せっせん)の形式(蝶番つなぎ)であり、裏面を南宋風の四枚綾(よんまいあや)(右第一扇は六枚綾)で表装している。一部に後世の補筆がある。 ◈紙本著色「絵因果経(えいんかきょう)」8巻(国宝)は、奈良時代作になる。釈迦一代記、釈迦前世の善行を描く。料紙の上に絵、下に経文が書かれている。日本最古の絵巻物という。 ◈『満済准后日記』(重文)は、室町時代前期、1423年-1435年作になる。 ◈『義演准后日記』(重文)は、安土・桃山時代-江戸時代作になる。 ◈六曲屏風「調馬図」は、安土・桃山時代、狩野派。 ◈「舞楽図屏風」(重文)は、江戸時代の俵屋宗達筆による。風神雷神図屏風と同じ手法による。俵屋宗達の「田家早春図」(17世紀)(幅17.4㎝×上弦55.8㎝)は扇面に桜木と大胆にも2軒の家を配した。宗達の作品としてはほかに「芦雁図衝立」(重文)、「扇面散図屏風」(重文)などもある。 ◈「醍醐花見短籍」131枚(重文)は、安土・桃山時代作になる。醍醐の花見の際に秀吉以下の諸大名が自詠を記した短冊になる。 ◈「松桜幔幕図」(重文)は、江戸時代(17世紀)の生駒等寿筆にる。 ◈『宋版一切経』(重文)は、かつて経蔵に施入れされていた。近代、1939年の火災で持ち出され、霊宝館に収蔵されている。 ◈絹本著色「五大尊像」5幅(国宝)は、鎌倉時代初期作とみられる。平安時代の絵仏師・円心を写した。截金文様、彩色、各193.9×126.2cm。 ◈絹本著色「閻魔天像」(国宝)は、鎌倉時代作になる。光背は菱形の切箔、着衣に淡彩、淡墨の描線。129.1×65.4cm。 ◈絹本著色「文殊渡海図」(国宝)は、鎌倉時代作になる。 ◈絹本著色「訶梨帝母像」(国宝)は、平安時代後期-鎌倉時代作ともいう。中国宋代絵画を原本として描いたと見られている。単独の本尊画としては現存最古になる。193.9cm×126.2cm。 絹本著色「両界曼荼羅図」2幅(重文) は、鎌倉時代後期作になる。彩技に金銀泥の暈(くま)取りを施している。 ◈鎌倉時代・南北朝時代の「六字経曼荼羅図」(重文)、鎌倉時代の「大日金輪像」(重文)。鎌倉時代の「愛染明王画像」(重文)はかつて三宝院にあった。「弥勒曼荼羅図」(重文)。平安時代の「金剛夜叉明王図」(重文)、「大威徳明王像」(重文)。鎌倉時代(13世紀)の絹本著色「阿弥陀三尊像」、鎌倉時代後期(13-14世紀)の絹本著色「大元帥明王像」。 ◈「稚児大師像」(国宝)は、江戸時代作、幼少期の空海を白描の手法で描いた。着衣、蓮華に彩色の指示があり、「白」「緑」「黄」「蓮白」などと記されている。 ◈紙本金地著色「舞楽図屏風」二曲一双(155.5×170㎝)は、17世紀前半、俵屋宗達筆になる。金地の余白と舞人の絶妙に配している。 ◈「金天目茶碗」は、室町時代(16世紀)作になる。黄金に輝き秀吉愛用とされ、病気回復を祈った義演に贈ったものという。木製。 ◈紙本墨書「醍醐寺文書聖教 」69378点(重文)は、奈良時代- 近代、明治期(1868-1912)の醍醐寺に伝来する聖教類・文書になる。宗教史のほか、国文学、歴史学の資料もある。 ◈「醍醐寺版」は、鎌倉初期以来、醍醐寺で僧により開版(板)された書物の総称になる。 ◆五重塔初重壁画 五重塔初層内部に、板絵著色「五重塔初重壁画(五重塔板絵)」18面(国宝)がある。絵は、平安時代中期、951年の創建時のものという。ただ、修復、保存のために移され、欠損、流出などもしている。 心柱囲板(かこいいた)、連子窓(れんじまど)裏板、腰羽目板、天井、梁(はり)に立体的に配置、描かれている。「両界曼荼羅」諸尊は心柱の囲い板、四天柱に描かれ、胎蔵界が西部分、金剛界は東にある。四方腰羽目に真言八祖像(善無畏を欠く)が描かれる。心柱覆板(しんばしら-おおいいた)に大日如来・四菩薩4面、四天柱・連子窓裏板など8面にも描かれている。唐草文(からくさもん)も見られる。近年の解体修理で、四天柱と扉にも絵があることが確認された。 密教思想を立体的に描いた初例とされ、醍醐寺の延賀法師(?-942)が関与したとみられている。 ◈北東腰羽目板8面の真言八祖像の「空海像」は、空海の肖像画最古の例になる。平等院鳳凰堂内壁画とともに貴重な壁画といわれている。平安時代中期、951年に塔が完成した際に制作された。現在は劣化激しく、空海の顔、襟元、仏具を持った手が微かに見える。 ◆開山伝承 開山の伝承がある。聖宝(しょうぼう)は、真言布教の地を求めていた。普明寺での七日間仏法相応の霊地祈念の際に、笠取山に五色の雲が棚引くのを見る。 聖宝が峰に登ると、山の谷あいに地主の神という白髪老翁(横尾大明神)が現れる。その老翁は、落ち葉をかき分けると水が湧き出た。その水(醍醐水)を口に含み、「甘露。甘露。嗚呼、醍醐(梵語ダディー、インドの乳酸菌飲料)味なるかな」と讃えたという。老翁は聖宝に、古に仏が練行したというこの地を献じた。この地で仏法を広め、衆生を救うようにと告げ、自らはそれを守護するという。 聖宝はこの地に寺を開き、醍醐味の言葉より醍醐寺、醍醐の地名も生まれたという。(『醍醐寺縁起』) ◆醍醐 「醍醐(だいご)」とは、最上の乳製品、最高の味「醍醐味」を、また、「仏教の最高の真理」を意味している。 醍醐について、牛乳を詰め粥状のものを「洛」と呼び、さらに煮詰めてバター状のものを「穌(そ)」、生成チーズ状のものを「醍醐」といい、最も美味しいものといわれた。 日本に搾乳技術がもたらされたのは、飛鳥時代、560年、百済の智聡による。645年に智聡の子・善那により、第36代・孝徳天皇に穌が献上された。奈良時代、713年にはすでに、山背国に搾乳場の「乳戸(にゅうこ)」が50軒あったという。 ◆清瀧権現 現在、境内には清瀧宮大権現が祀られている。この清瀧権現(インド娑伽羅竜王第3女)は、平安時代後期、1088年に上醍醐に勧請されたという。その後、1097年に現在地の下醍醐に勧請された。 平安時代前期、804年-805年に唐に渡った空海は、長安・青竜寺で師・恵果より密教を学ぶ。空海が日本に帰る際に、寺の守護だったという竜女が空海守護のために付き、高雄山寺(神護寺、右京区)に飛来したという。竜女が紺碧の海をはるばる渡ったとして、「青」「竜」、それぞれサンズイを付けて「清瀧(龍)」とした。さらに清瀧(龍)権現と名付けたものという。 その後、平安時代中期、902年、聖宝が上醍醐を開いた際に、清瀧権現の霊託が下り、醍醐山本宮峰に降臨したとされる。また、密教流布の請願のために清瀧宮本殿に勧請したという。 室町時代、世阿弥(1363?-1443?)は楽頭職になり清瀧権現に能が奉納された。 ◆密教・修験道 開山の聖宝は、金剛葛城、大峯山で行を積んだ。平安時代中期以降、修法は、小野曼荼羅寺・仁海を経て、醍醐寺は真言宗の東密系小野流修験道の本拠地になる。東密としてはほかに、益信法流の広沢遍照寺・寛朝の広沢流がある。 修験は、室町時代、天台宗園城寺の聖護院の本山派と、この醍醐寺三宝院の当山派が二大勢力になる。江戸時代以降、幕府により当寺は、当山派拠点に定められている。現在では、当山派、本山派のほか、金峯山修験本宗の修験三山がある。 当山派は吉野から熊野に向けて奥駈修行を行う。聖護院の本山派はこれを逆に向かう。庭壇護摩のことを当山派では柴燈護摩(さいとうごま)、本山派では採燈護摩と書く。 近代、1872年に修験道廃止令が出され、当寺でも修験宗の整理が行われている。その後、復興が行われた。 ◆真言小野流 真言密教の真言小野流は、広義には醍醐寺・聖宝より起きた流派であり、聖宝を始祖(元祖)、仁海は流祖とする。聖宝の後、観賢、仁海、成尊と続く。その後、範俊、義範で2流に分かれ、後に、さらに3流ずつに分かれた。流派により事相(じそう)といわれる行法(灌頂、護摩、観法など)の実践が異なる。口頭で教義などを伝授する口伝為本(くでんいほん)とした。 真言小野流とは、狭義には根本6流、また、随心院流のみとされる。また、狭義の小野流として「小野三流」があり、「勧修寺三流」(随心院流、安祥寺流、勧修寺流)とされる。広義の小野流として「小野六流」があり、これに「醍醐三流」(三宝院流、理性院流、金剛王院流)が加わる。醍醐三流はいずれも三宝院開基・勝覚の弟子になる。三宝院流は三宝院2世・定海(醍醐寺15世)、理性院流は理性院賢覚、金剛王院流は金剛王院聖賢による。 別流として、仁和寺を中心とした洛西の広沢流がある。小野流、広沢流の両流を合わせて、「野沢(やたく)十二流」と呼ばれた。野沢もまたさらに36流、100流ほどに分かれた。 ◆醍醐五門跡 「醍醐五門跡」とは、室町時代初めまで、醍醐寺座主を住僧の中より交代で出していた5つの子院をいう。 理性院、三宝院(灌頂院)、金剛王院(一言寺)、無量光院、報恩院がある。 ◆勝倶胝院 平安時代末、17代座主・実運は、下醍醐に子院・勝倶胝院(しょうぐていいん)を建立した。鎌倉時代中期、1231年、24代座主・成賢は、堂舎、寺領を尼真阿弥陀仏(真阿)に譲る。以来、尼寺になり無縁の尼僧が不断念仏を勤修する道場になった。 その後、嵯峨殿(空如、八条院高倉、1176-?)、浄意、鎌倉時代中期、1252年に信願(真願房)、1267年に小阪禅尼(久我通忠の娘、後深草院二条の従姉)、鎌倉時代後期、1311年に万里小路(までのこうじ)姫君などの尼に相伝された。 鎌倉時代中期、1272年、日記『とはずがたり』の作者とされる後深草院二条(1258-?)は、父・久我雅忠の没後、真願房を頼り参籠した。また、1277年にも一時身を置いた。『とはずがたり』中にも、身寄りのない老いた尼たちの姿が描かれている。 ◆宮道氏 笠取山西麓一帯には、宮道氏が住んだ。醍醐寺の創建と発展は、宮道氏と関係があり、その支援があったという。 平安時代、宮道氏より藤原高藤(ふじわらの-たかふじ、838-900)の妻・宮道列子(みやじの-れっし、?-907)が出た。列子は胤子(たねこ/いんし、?-896、第59代宇多天皇女御、第60代・醍醐天皇の母)を産み勢力を増した。 ◆猿楽能 下醍醐の清瀧宮では祭礼(4月17日)の際に、猿楽が演じられていた。南北朝時代、1344年、摂津・榎並(えなみ)座が猿楽を演じる楽頭職に就いた。以来、室町時代前期、1423年までその職にあった。 南北朝時代、1370年頃に観阿弥・世阿弥父子は清瀧宮での7日間の猿楽行い、京都進出の契機になる。以後、榎並座の代役として、鳥飼猿楽、観世座などが当たった。室町時代前期、1424年に榎並座の「不儀」により、以後、世阿弥(その子・元雅とも)が楽頭職に任じられたという。(『醍醐寺新要録』所引「隆源僧正記」) ◆醍醐の花見・秀吉 ◈境内は古くより、桜の名所として知られている。平安時代中期、913年、定額寺に、皇族、貴族が花見に訪れた。平安時代末、下醍醐の清瀧社で清瀧権現を祀る法要が行われ、この「清瀧会」が桜の花見の始まりという。 ◈平安時代-鎌倉時代に、醍醐の桜会が催されている。1100年代以降、第82代・後鳥羽天皇(1180-1239)、室町幕府初代将軍・足利直義(1306-1352)、6代将軍・足利義教(1394-1441)らが訪れている。 ◈安土・桃山時代、1592年、豊臣秀吉(1537-1598)は朝鮮出兵の際に寺に戦勝祈願した。 1598年旧3月15日(新4月20日)、秀吉が企画した豪華な「醍醐の花見」が催される。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失した伽藍の復興も行われた。秀吉は二条昭実(1556-1619)より関白職を譲られている。その昭実の弟が醍醐寺座主・義演(1558-1626)であり、秀吉は恩義に報いるために、乱後に疲弊していた醍醐寺の修造と三宝院の造営を行った。 秀吉は、花見の下準備のために醍醐を2度訪れ、建物修造、庭園改修、槍山(やりやま、花見山)山道の修復など細部にまで指示を出した。畿内各所(近江、河内、大和、山城)から700本もの桜(ヤマザクラ)の木が集められ、境内に移植させた。茶室、数奇屋も8棟(一番茶屋-八番茶屋)が建てられた。警護も厳重を極め、周辺、山々にも23カ所の警固所が設けられ、街道は小姓、馬廻衆が守った。道際には柵が設けられ、会場より見物人は排除された。 花見当日、前日の風雨も止む。秀吉は6歳の豊臣秀頼(1593-1615)を伴い、普段は女人禁制の山に、北政所(1546-1624)、淀殿(1569-1615)、淀殿と「盃あらそい」をした松の丸殿(?-1634)、三の丸殿(?-1603)、前田利家娘・麻阿姫(1572-1605)、前田利家夫人・まつ(1547-1617)、ほか武将、女房などが集った。花見行列は、伏見城を発し、醍醐寺総門から入る。金剛輪院で秀吉、秀頼が一行を出迎える。さらに、行列は槍山までの道程を進み、茶屋(銘酒、お茶)、仮店で休んだ。途中、1300人(2000人とも)の女性のために、2度の衣裳替えが行われたという。1人当たり3種類の衣装を与えられた。これらの豪華な衣裳は、薩摩島津家が用意している。花見酒に加賀・菊酒、関東・江川酒、奈良・僧坊酒などの銘酒が取り寄せられた。 宴席で秀吉は「あらためて 名をかへてみむ深雪山うづもる花もあらはれにけり」と短冊にしたためた。淀殿は「花もまた君のためにと咲きいでて世にならびなき春にあふらし」と詠んだ。以後、醍醐寺の山号は深雪山になる。義演は、当日の感想について「一寺の大慶」「一身の満足」と書き記している。(『義演日記』) 秀吉は、この秋に、第107代・後陽成天皇(1571-1617)を醍醐寺に招き入れ、紅葉狩りを予定していたという。その夢は実現しなかった。秀吉はこの花見の宴のわずか5カ月後に急逝する。 義演は、その後、秀頼、徳川家康(1543-1616)らにも桜の枝を贈り続けたという。 ◆醍醐五門跡・子院 ◈「醍醐五門跡」とは、室町時代初めまで、醍醐寺座主を住僧の中より交代で出していた5つの子院をいう。三宝院(灌頂院)[別ページ参照]、金剛王院(一言寺)[別ページ参照]、理性院(りしょういん)[別ページ参照]、無量光院、報恩院になる。 ◈現在、 塔頭として三宝院、金剛王院(一言寺)、理性院(りしょういん)、報恩院、成身院(じょうしんいん)、光台院(こうだいいん)、岳西院(がくさいいん)がある。 参道の北に塔頭の三宝院門跡が醍醐寺座主に就き、醍醐寺管長を兼ねている。真言宗醍醐寺派に850余りの末寺がある。 ◈「成身院」は通称「女人堂」とも呼ばれる。上醍醐への登山口にあり、かつて上醍醐は女人禁制だったため、女性はこの地から山上の諸仏を拝んだ。現在の本堂は江戸時代初期の再建といわれる。本尊には、山上の准胝観音の分身が祀られている。本堂前に山側から不動明王、理源大師、弥勒菩薩、役行者、地蔵菩薩が祀られている。 ◈「無量光院」は、参道の南(三宝院の南)にあった。平安時代中期、1097年に落慶供養された。園池跡もある。 ◈「報恩院」は、霊宝館の南隣にある。鎌倉時代に、上醍醐・極楽坊を醍醐寺第35世座主・憲深(けんじん、1192-1263)が拠点とし、「報恩院」に改めたことに始まる。その後、後宇多法皇(第91代、1267-1324)の命により下醍醐に移った。近代、明治期(1868-1912)に現在地に移った。 毎日午後1時から、堂内で護摩が焚かれ、本尊・不動明王に家内安全、商売繁盛、厄除招福を祈願する。堂前では自動車交通安全をご祈願する。 ◈「菩提寺跡」(醍醐上端山町)は、醍醐寺境内の南にある。菩提寺は、平安時代後期、康平年間(1058-1064)に賢俊僧正が再興した。庭園に九山八海石があった。14 世紀(1301-1400)前半に、醍醐寺第65代座主・賢俊(けんしゅん、1299-1357)により再興される。住房、東端は廟所になっていた。室町時代以降の歴代門跡を祀った。室町時代後期、1544年、庭園の石組は、織田信長の禁裏造営の際に持ち出され、以後、荒廃した。 ◈子院の「栢社遺跡」(醍醐栢森町)は、金剛王院(一言寺)の南にある。現代、1973年-1974年の発掘調査により、鎌倉時代前期、1195年に重源が建立した方形堂である九体丈六堂、平安時代後期、1155年に源師行が建立した八角円堂の八角二階堂、庭園遺跡が見つかった。 ◆醍醐水 開山の伝承は、地主の神という老翁(横尾大明神の化身)が、示した霊泉湧くところに庵を結び、准胝・如意輪観音を安置したという。聖宝・理源大師が山上に立てた隠遁場所になる。醍醐寺の始源になった。 上醍醐、醍醐山の標高400m付近には、井戸屋形が建てられ、いまも醍醐水(醍醐霊泉)が湧き出す。超軟水(硬度14.9ppm)という。 ◆石造物 ◈上醍醐の清瀧本殿と拝殿の間の崖に、2基の「石灯籠」(重美)が立つ。西の竿に鎌倉時代後期、「弘安八年(1285年)乙酉」の銘がある。4面角形面取の火袋以外は8角形をしている。東は後の室町時代にそれを写したいう。 ◈「三宝院宝篋印塔」(重文)は、醍醐寺境内の南、菩提寺跡(醍醐上端山町)の墓所内にある。鎌倉時代末期に、賢俊の菩提を弔うために立てられたという。 四角の大きな壇上積の石段に、四方に3個ずつの宝珠を置いた。基壇は2段あり、1段目壇上に、宝珠を配した板石が各辺に3枚ずつある。2段目は葛石(かずらいし)で囲む。その上に地覆石、上下2石の台座、塔が立つ。基壇真下は3層あり、最下層に甕の抜き取り跡、中・上層に人骨を納めた信楽壺・常滑壺があった。塔の四周に、基壇の板石下で各辺に3基ずつ計12 基、基壇外側に3基ずつ計12 基の埋葬施設があった。 中央1カ所、基壇外側 12カ所の大甕に骨が納められた。その後、甕・骨が抜かれ、内側に移され、中央の信楽壺が納められた。最後に基壇が甕列の上に築かれ、塔下に信楽壺が納められた。 ◈「御千度石」は、女人堂にある。石と堂の間を1000回往復すると山上に登ったのと同じ功徳があるとされている。 ◈「丁(町)石(丁石卒塔婆)」は、下醍醐と上醍醐の間、山道の参道2.6kmに37本立てられ、参詣者を道案内する。1丁(109m)毎にあり、16丁目より上醍醐に入る。 鎌倉時代のものという。江戸時代の補修を経ている。大日如来を含めた金剛界37尊に因んでいる。梵字、仏名、町数が刻まれている。 ◆かな 現代、1954年-1960年の五重塔解体修理の際に、初層天井板より片仮名、平仮名で書いた墨書「醍醐寺五重塔天井板落書」が見つかった。70か所にあり絵も含まれていた。 平安時代中期、951年のこれらの「落書」には、平仮名、片仮名でそれぞれ三首の和歌が記されていた。片仮名で書いた一節を、平仮名で書き換えていた。当時すでに、平仮名と片仮名は独立した文字体系になっていたことを示す例とみられている。片仮名は僧侶が作り出したという。本来は漢字の読みでしかない補助的な符号の片仮名だけで記した、日本語文章の現存最古例になる。 片仮名で記した和歌の実例であり、「カズナラヌ ミヲウジガハノ アジロニハ オホクノヒヲヲ ワジラハスカナ」などと残る。『拾遺集』にある「数ならぬ身を宇治川の網代木に多くの氷魚も過ぐしつるかな」(勧十三 恋歌 よみ人知らず)より、「氷魚も」と「日をも」を掛けている。氷魚(ヒヲ、鮎の稚魚)の網代漁について、生物の殺生を痛む仏教的な心情を詠んでいる。 ◆上醍醐陵 上醍醐の山頂付近、開山堂前に、南面して円墳の「上醍醐陵(かみだいごのみささぎ)」がある。 平安時代の第72代・白河天皇皇后・藤原賢子(けんし/かたいこ、1057-1084)、白河天皇皇女・媞子内親王(ていし/やすこ、1076-1096)、白河天皇皇女・令子内親王(れいし、1078-1144)、同域に第74代・鳥羽天皇皇女・禧子内親王(きし、1122-1133)が葬られている。 この地には、かつて上醍醐の子院・円光院があったという。明治期(1868-1912)の修陵に伴い撤去されたという。 ◆横峯峠 上醍醐の北に横峯峠があり、東の尾根は近江の岩間寺、石山寺に通じている。後醍醐天皇は、鎌倉時代、1331年に金胎寺、笠置寺に逃れた際にこの道を使った。源義経もこの尾根道で吉野に向かった。 ◆竪義会 論議法要の「竪義会(りゅうぎえ)」は、顕教・三論宗の法儀で研鎖を重ねた修行僧に、問答形式でその成果をはかる。 平安時代より開山忌(旧7月6日)に勤修されていた。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)などの戦乱で衰退する。安土・桃山時代、1600年旧7月6日、義演により東大寺の協力のもと再興された。近代以降に再び中絶する。 2021年11月26日に、大師号下賜1100年慶讃行事として再興された。所蔵する史料をもとに華厳宗大本山東大寺(奈良市)などの協力を得て、顕教・密教両方の教えに基づく法会式の復興になった。 ◆文学 ◈歌人・劇作家・吉井勇(1886-1960)は「ひとりする行を楽しとおもひつつ醍醐山路の嶮しきを踏む」と詠んだ。 ◈南の黒門を出た茅屋(醍醐落保町)に近代の歌人・太田垣蓮月(1791-1875)の仮寓跡がある。晩年の2年半ほど住したという。 ◆宇宙寺院 現代、2020年に、醍醐寺と人工衛星開発企業のテラスペース(株)は、「宇宙寺院「浄天院劫蘊(ごういん)寺計画」を立ち上げた。宇宙寺、宇宙法要、宇宙葬式、宇宙墓苑、宇宙観光などの構想がある。2021年2月に初の宇宙法要が執り行われた。 新しい仏教寺院の構想であり、人工衛星に寺の機能を持たせた。2023年に人工衛星(縦20㎝、横30㎝、奥行10㎝)を打ち上げ、本尊・大日如来や曼荼羅などを搭載する。高度400-500kmの軌道を1時間半で周回する。 ◆遺跡 近年の上醍醐境内での発掘調査により、曲輪(くるわ)・斜面を彫り込んだ堀切などの城郭遺構とみられるものが3地点で確認された。戦国期に構築されたものとみられている。室町時代後期の『厳助往年記』(1494-1563)には、室町時代後期、1558年に13代将軍・足利義輝(1536-1565)が上醍醐に布陣を試みたという噂が書き留められている。 「醍醐寺文書」によれば、1568年に15代将軍・足利義昭(1537-1597)は、上醍醐境内に城郭を構築しようとしていると記されている。寺側は、境内堂舎に怪異・奇妙な音を立てるとし、築城断念を家臣・三淵藤英(?-1574)に申し入れ、計画は断念されたという。 ◆桜・杉 ◈境内には現在でも、シダレザクラ、ヤマザクラ、ソメイヨシノ、オオヤマザクラなど、1000本の桜が植栽されている。桜会(4月1日-21日)。 ◈女人堂から続く参道脇に、樹齢300年以上という杉の巨木2本が立つ「相生の杉」がある。この間を抜けると願いが叶うといわれている。 ◈紅葉は、仁王門をくぐった参道、上醍醐への登り口の手前、観音堂が建つ池の周り一帯の林泉(りんせん)付近になる。弁天堂にイチョウがある。 ◆自然・醍醐の森 境内は醍醐の森と呼ばれている。現代、1997年の「京都の自然200選 歴史的自然環境部門」に「醍醐山」として選定された。 下醍醐にはシイの巨木、アラカシ、カナメモチなどがある。総門前にクロマツがある。 上醍醐の参詣道は、シイの巨木が多い。ムクノキ、スギ、ヤブニッケイ、リンボク、ヤブツバキ、サカキ、ネズミモチ、シロバイ、ツヨゴ、アオキ、イズセンリョウ、ビロウドイチゴ、マメズタ、ホオノキ、カギカズラ、モミ、イロハモミジ、ビワ、不動の滝のカゴノキ。ケンポナシ、コバンノキ、ウグイスカズラ、ミツデカエデ、ニワトコ、マタタビ、イズセンリョウ、キジノオシダ、ベニシダ、ビワ、音羽大王神の祠近くに絶滅寸前種のアサダの大木。カラスザンショウ、ウラジロガシ、ホオノキ、クマノミズキ、ホオノキ、ヒノキ、ツガ、ウラジロガシ、アカマツ、コシアブラ、ヤシャブシ、薬師堂近くのツクバネガシ。シロダモ、コハウチワカエデ、モチノキ、五大堂近くのアカガシ、モミ。カナクギノキ、ムラサキシキブ、開山堂近くにホウノキ。ツクバネガシなどが見られる。 森には甲虫のミドリセンチコガネ(ウシオセンチコガネ)がいる。 醍醐山にヤマトムチゴケ(苔類、準絶滅危惧種)、アカグロコメツキ(昆虫、絶滅危惧種)が見られる。2015年現在。 ◆修行体験・精進料理 写経、昼食、拝観ができる。 雨月茶屋で精進料理が供される。 ◆祭礼 ◈「五大力尊仁王会(ごだいりきそん-にんのうえ、五大力さん)」(2月23日)が行われる。 前行法要(2月15日-21日)では、仁王会前行として僧侶が堂に籠り、21座のべ1000人以上で祈祷、祈願を行う。 仁王会(2月23日)の五大力尊とは、不動明王、降三世明王、軍荼利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王の五大明王の総称になる。五大明王の力を授かり、その化身の五大力菩薩によって国家安泰、国民幸福を祈る。平安時代中期、907年に始まり1000年以上の歴史がある。災難・盗難除けのお札「御影(みえい)」が授与される。 金堂では法要が営まれ、五大明王像と五色の紐で縁が結ばれた宝剣を握ることで、明王像の力が授かれるという。金堂前の特設舞台では「餅上げ力奉納」が行われる。男性は150㎏、女性は90㎏の大鏡餅を持ち上げその時間を競う。その力を奉納し、無病息災、身体堅固を祈る。 ◈「豊太閤花見行列」(4月第2日曜日)は、安土・桃山時代、1598年の豊臣秀吉の醍醐の花見を再現し、200人の行列が桜馬場から金堂まで練り歩く。醍醐寺は、平安時代から「花の醍醐」と呼ばれ桜の名所だった。枝垂れ桜、染井吉野、山桜、八重桜などが植栽されている。 ◈「准胝観世音菩薩ご開扉法要」(5月18日前後の1週間)では、下醍醐観音堂の西国33観音霊場札所本尊「准胝観世音菩薩」の開帳がで行われる。僧侶、信徒らによる開扉法要が行われる。准胝観世音菩薩開扉法要は、開白5月15日、中日 5月18日、結願5月21日。 ◈「醍醐寺万灯会」(8月5日)は、精霊供養法要、お施餓鬼(せがき)供養が執り行なわれる。置き灯篭や提灯が参道を照らし、金堂や五重塔などがライトアップされる。 ◈「太元帥大法」(10月3日-9日)は、平安時代前期より、宮中で国家鎮護のために行われていた秘法だった。醍醐寺では、室町時代-近代、1871年まで続き、神仏分離令により廃された。2022年に復活し、全国から集まった15人の僧侶により三宝院本堂で執り行われた。後拝み(10月10日-12月4日)。 ◆年間行事 年頭式[金堂・柴燈護摩道場](1月5日)、初聖宝会[上醍醐・開山堂] (1月6日)、節分会 [下醍醐・清瀧宮] (2月3日)、五大力尊仁王会前行[金堂] (2月15日-21日)、五大力尊仁王会(五大力さん)[金堂](2月23日)、回峰行(春の峰) [上醍醐・奥の院](3月初旬)、春季彼岸会法要[全山] (3月中旬)、霊宝館春期特別展[霊宝館] (3月中旬-5月中旬)、観桜会(夜桜の会) [霊宝館](3月下旬)、桜会開白法要[下醍醐・清瀧宮拝殿] (4月1日-21日)、大般若転読法要(4月1日)、灌仏会・花祭り[真如三昧耶堂] (4月8日)、豊太閤花見行列[全山](4月第2日曜日)、桜会中日恵印法要[金堂](4月15日)、大蔵流奉納狂言・茂山千五郎社中[下醍醐 清瀧宮拝殿] (4月15日)、桜会結願柴燈護摩法要[柴燈護摩道場] (4月21日)、准胝観世音菩薩ご開扉法要 [下醍醐・観音堂](5月15日-21日)、三宝院門跡大峯山花供入峯修行(門跡、山伏が大峯山を踏破する)[大峯山道場](6月6日-9日)、宗祖弘法大師降誕会法要[祖師堂](6月15日)、開山忌法要(聖法理源大師御命日)[上醍醐・開山堂](7月6日)、三宝院門跡葛城山蓮華入峰修行[金剛山・転法輪寺] (7月7日)、盂蘭盆会法要 [全山](7月13日-15日)、三宝院門跡大峯山奥駈修行 [大峯山~熊野](7月19日-23日)、少年少女の集い [全山](7月下旬-8月上旬 )、万灯法要[金堂](8月5日)、虫除け・虫封じ祈願 [上醍醐開山堂](8月6日)、秋季彼岸会法要[全山] (9月中旬)、太元帥大法(10月3日-9日)、霊宝館秋期特別展[霊宝館] (10月初旬-12月初旬)、大菊花展(10月15日-11月23日)、五大力講世話方総会 三宝院及び柴燈[]護摩道場(10月23日)、献茶式 [金堂](11月中旬)、回峰行(秋の峰) [上醍醐・奥の院](11月下旬)、除夜の鐘(22:30より金堂で法要、0:00より2カ所で鐘が撞ける。お札授与、先着で年越し蕎麦接待がある。なお、12月10日9:00より三宝院納経所で整理券が配布される。)[金堂・鐘楼堂](12月31日)。 宝物館公開(4月、5月、10月、11月に公開)。写経(第3日曜日9:00-13:00、2月・8月は休会)[三宝院]。国宝・五重塔御開扉法要・醍醐市 (毎月29日、閏年以外の2月は28日)、五重塔・参道理源大師法要(毎月6日、1月、7月、8月は上醍醐・開山堂)。 *一般的な順路に沿って案内しています。上醍醐へは全行程片道3㎞、往復約2時間の山道になります。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 6 醍醐寺』、『旧版 古寺巡礼 京都 3 醍醐寺』、『社寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『事典 日本の名僧』、『京都・世界遺産手帳 9 醍醐寺』、『飛鳥白鳳の甍 京都の古代寺院』、『京都古社寺辞典』、『伏見の歴史と文化』、『洛東探訪』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『秀吉の京をゆく』、『世界遺産のツボを歩く』、『京都奈良の世界遺産』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『京都の寺社505を歩く 下』、『山科の歴史を歩く』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『歴代天皇125代総覧』、『仏像』、『京都の仏像』、『京都の仏像 入門』、『続 古佛』『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、『古都の美をめぐる』、『日本美術全集 7 浄土教の美術』、『京都の近代化遺産 近代建築編』、 『庭を読み解く』、『京都 神社と寺院の森』、『こころ美しく京のお寺で修行体験』、『週刊 日本の美をめぐる 2 奇跡の出会い 宗達と光悦』、『週刊 仏教新発見 12 醍醐寺 仁和寺』、『週刊 古寺を巡る 33 醍醐寺』、『週刊 古社名刹巡礼の旅 39 山科・醍醐』、『週刊 日本の仏像 第23号 醍醐寺 国宝薬師三尊と法界寺・阿弥陀如来』、『週刊 日本の仏像 第23号 醍醐寺 国宝薬師三尊と法界寺・阿弥陀如来』、『週刊 日本庭園をゆく 10 京都洛南・宇治・南山城の名庭 醍醐寺 三宝院 平等院』 、『山科事典』、『京の冬の旅 2022 -別冊旅の手帖』、「朝日新聞 2025年4月7日付」、「京の山寺-令和7年度京都市考古資料館合同企画展」、ウェブサイト「醍醐寺」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「京都府埋蔵文化財調査研究センター 『三宝院宝篋印塔』」、ウェブサイト「六大新報社」、ウェブサイト「コトバンク」、OpenStreetMap Japan  |

|

|

|

|

| |

||