|

|

||

| * | ||

| 随心院 (京都市山科区) Zuishin-in Temple |

||

| 随心院 | 随心院 | |

|

|

|

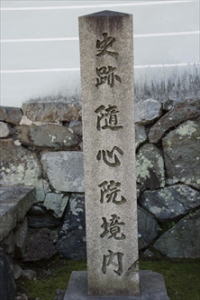

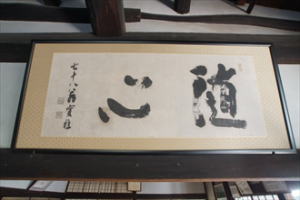

総門     桜   梅  薬医門  薬医門  大玄関     長屋門   小野小町の歌碑、「花の色は うつりにけりな いたづらに 我が身世にふる ながめせしまに」  蓮弁祈願、和紙の蓮弁を水瓶に浮かべ、水に溶けることで祈願成就する。  蓮弁  庫裏   庫裏  庫裏  庫裏、 はねず踊りの人形  庫裏、小野小町  庫裏、小野小町の榧(カヤ)の実  庫裏、請雨本尊石  庫裏、小野カヤの切り株    中庭       奥書院  奥書院前の庭、飛石   本堂  本堂扁額「豁如(かつじょ)」、心落ち着けて仏菩薩と対峙する事の意という。  本堂  本堂       表書院、能の間、奥は大玄関   表書院(中央の建物)  能の間 能の間 能の間  能の間  能の間からの庭の眺め     奥書院、江戸時代初期に建造、狩野派による障壁画「舞楽図」「宮廷人物図」「賢聖障子絵」「竹虎図」  十三重塔  居間  小町堂  小町堂  能の間から見た庭園  心字池  庭園の大杉苔  九品(くぼん)の松  小野梅園、「花の色はうつりにけりないたづらに わが身世にふるなかめせしまに」小野小町。  カヤ    塔頭・大乗院  大乗院  清滝権現  清滝権現  清滝権現 清滝権現 清滝権現  鎮守社   化粧の井戸「小野小町化粧井戸」の石標  化粧の井戸、小町姿見の井戸  化粧の井戸 化粧の井戸  井戸の周辺にある竹林、小野小町邸宅跡  井戸の西にある「深草少将百夜通いの道」  仁海僧正供養塔  仁海僧正供養塔   小野庭苑の入り口「史跡 小野庭苑」の石標と鳥居  小町塚  小町塚  小町の侍女の塚  文塚  五輪塔  金堂跡に立つ宝篋印塔  随心院地蔵  随心院地蔵  境内東の景観  【参照】小野カヤ |

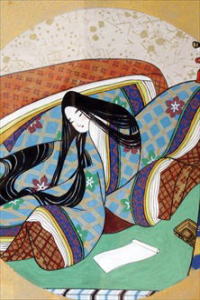

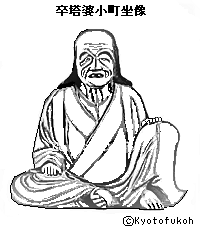

京都市の東南に位置する小野郷(おののごう)は、古来より小野氏の勢力地だった。随心院(ずいしん-いん)は、その郷の南に位置し、小野小町の旧跡だったという伝承がある。 「小野随心院」、「小野門跡」、「曼荼羅寺(まんだらじ)御殿」とも称された。山号は牛皮山(ぎゅうひ-ざん/さん)という。 小野真言宗善通寺派の大本山、本尊は如意輪観音坐像。 美人祈願、恋文上達、所願成就などの信仰がある。 ◆歴史年表 平安時代、991年、弘法大師の法孫・真言宗の仁海(にんがい)僧正の開基による。第66代・一条天皇にこの地小野を贈られ、修行のための一宇を建立したことに始まるという。当初は、「牛皮山曼荼羅寺(ぎゅうひざん-まんだら-じ)」と称した。以来、真言宗小野流発祥の地になった。 1110年、成尊は、曼荼羅寺に多宝塔を建てた。塔内に等身大の大日如来像を安置した。(「江都督納言願文集」一) 鎌倉時代、5世・増俊(ぞうしゅん)阿闍梨は、曼荼羅寺の塔頭(子房)として、寺号を「随心院」に改めた。中興の祖とされる。法流は随心院流と呼ばれた。 貞応年間(1222-1224)、6世・顕厳(けんごん)は、法験により護持僧になる。第84代・順徳天皇、第86代・後堀河天皇、第87代・四条天皇の勅願所になる。 1221年、承久の乱により焼失した。 1229年、7世・親厳(しんがん)の時、後堀河天皇により門跡号の宣旨を受ける。以来、「小野曼荼羅寺御殿随心院門跡」と称したという。随心院は曼荼羅寺を領掌する。その後、九条家よりの入寺が続き、紀伊国井上本庄など多くの寺領を有した。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失している。その後、荒廃する。その後、毘沙門谷に移され、九条唐橋(西寺付近)、相国寺東、東寺に坊舎を定めたという。その後、一時途絶した。(『随心院史略』) 安土・桃山時代、慶長年間(1596-1615)、増護により現在地に戻り復興されたともいう。 1599年、九条家より入った24世・増孝により、曼荼羅寺旧跡に本堂などが再興されたともいう。幕府より612石の寺領を寄進される。(「京都御役所向大概覚書」)。以後、五摂家の九条家、二条家からの門跡の入寺も続く。豊臣秀頼の寄進を受ける。 江戸時代、1609年、徳川将軍家は312石の寺領を寄進する。後に300石加増される。 寛永年間(1624-1644)、現在の薬医門、玄関、書院が建立された。 宝暦年間(1751-1764)、能の間が九条家の寄進により建立された。 1753年、現在の総門、庫裏が二条家より移築された。 28世・増護(?-1875)の時、第121代・孝明天皇(1831-1867)の信仰を得て、数度の御願法要を奉修した。 近代、1871年、江戸幕府の定めた三門跡制(宮門跡、摂家門跡、准門跡)は廃止になり、門跡の称号も廃された。 1885年、旧門跡は復称をゆるされた。 1907年/1908年、独立して真言宗小野派30カ寺の本山になる。 1931年、善通寺派に改称し、総本山になる。 現代、1966年、6月、境内地(社寺跡・旧境内)は、文化財保護法による史跡名勝天然記念物に指定される。 1991年、能の間の改修が行われた。 ◆仁海 平安時代中期-後期の真言宗の僧・仁海(にんがい/にんかい、951/954-1046)。男性。俗姓は宮道、通称は小野僧正・雨僧正。和泉国(大阪府)の生まれ。父・宮道惟平。7歳から、高野山・雅真(がしん)に師事し得度した。990年、醍醐寺・元杲(げんこう)に灌頂を受けた。991年、山城に曼荼羅寺(随心院の前身)を開く。1018年、畿内大旱魃で勅命により、神泉苑での祈雨法を修した。霊験あり、権律師に任じられる。1023年、藤原道長らを高野山登山に導き支援を得て高野山を復興した。東寺の二の長者になる。 1029年、東大寺別当、1031年、東寺長者に任じられる。1038年、僧正に任命された。長元年間(1028-1037)に2度、長久年間(1040-1044)に4度など、9回の祈雨の効験があった。雨僧正・雨海僧正と呼ばれ、宋にも伝わる。「胎蔵界礼懺」の撰者、著『小野六帖』など。96歳。 醍醐寺の修験僧であり、稲荷山でも行した。宮門を輦車に乗ったまま出入りすることを許された。弟子も多く、成尊、覚源、真覚などがいる。真言宗小野流の祖になる。 ◆成尊 平安時代後期の真言宗の僧・成尊(せいぞん、1012-1074)。男性。通称は小野僧都。奈良の生まれ。父・延命麿。天台宗・成尋と同母弟ともいう。仁海について出家し、1039年、伝法灌頂を受ける。仁海に認められ、曼荼羅寺を付属される。2世になる。1065年、勅命を受け、神泉苑で請雨経法を修し霊験を現した。第71代・後三条天皇の信頼篤く護持僧になる。1065年頃、天皇即位を祈り愛染王法を修した。1072年、東寺一長者になる。著『小野六帖口決』など。63歳。 弟子に義範、範俊があり、後に両者は対立し醍醐、小野の2派に分かれた。 ◆増俊 平安時代後期の真言宗僧・増俊(ぞうしゅん、1084-1165)。詳細不明。男性。通称は中納言阿闍梨。勧修寺の厳覚(ごんかく)から灌頂を受けた。後、仁海(にんがい)が開いた小野の曼荼羅寺を復興し、随心院に改めた。随心院5世、中興の祖になる。法流の随心院流祖であり、小野三流(ほかに厳覚門の宗意、寛信)の一つ。82歳。 ◆小野 小町 平安時代前期の歌人・小野 小町(おの-の-こまち、?-?)。詳細不明。女性。小野氏の出という。出羽国の郡司良真(よしざね)・当澄(まさずみ)・常澄・篁(たかむら)・小野滝雄・藤原常嗣(つねつぐ)・洛北・市原の小野良実の娘、美材(よしき)・好古(よしふる)らの従妹、篁の孫娘などともいう。小町とは禁中局の名称とされ、本名は小野比右姫ともいう。采女(うねめ)とも、第54代・仁明天皇、第55代・文徳天皇の更衣(こうい)、氏女(うじめ)、中(ちゅうろう)女房ともいう。文徳・清和・陽成年間(850-884)、承和・貞観年間中頃 (834-868頃) に活動した。文屋康秀、凡河内躬恒、在原業平、安倍清行、小野貞樹、僧遍昭らとの歌の贈答がある。恋の歌に特徴あり、漢詩の表現に通じた。『古今集』以下の勅撰集に 60首余入集、『三十六人集』の一つ後人撰家集『小町集』がある。絶世の美女として、平安時代中期から伝説化し、悲恋物語、老女説話などを生んだ。紀貫之は「あわれなるようにて強からず、いはばよき女の悩めるところにあるに似たり」(『古今集序」)と記した。歌舞伎、義太夫、謡曲など「小町物」の題材になった。六歌仙・三十六歌仙の一人。 ◆仁明 天皇 平安時代前期の第54代天皇・仁明 天皇(にんみょう-てんのう、810-850)。男性。諱は正良(まさら)、深草帝。京都の生まれ。父・第52代・嵯峨天皇、母・橘嘉智子(檀林皇后)。823年、14歳で立太子し、833年、即位する。第53代・淳和天皇皇子・恒貞親王を皇太子とした。842年、承和の変で、伴健岑(ともの-こわみね)、橘逸勢らが謀反により、藤原冬嗣の娘・順子との間の子・道康親王(後の第55代・文徳天皇)を皇太子とした。承和年間(834-848)、唐風儀礼、漢詩文の文化が盛んになる。京都で没した。41歳。 深草少将のモデルともいう。学問、弓射、鼓琴吹管、書、医学にも通じた。清涼殿で亡くなる。殿舎は、851年、文徳天皇により解体され、陵の傍らに移建され嘉祥堂と呼ばれた。 ◆親厳 平安時代後期-鎌倉時代中期の真言宗僧・親厳(しんごん、1151-1236)。詳細不明。男性。俗姓は中原、通称は唐橋大僧正、随心院大僧正。京都の生まれ。尊念に学び、法住寺で顕厳(けんごん)から灌頂を受けた。東寺長者、小野の随心院の初代門跡になる。1235年、東大寺別当になる。大僧正。祈雨の法、中宮安産の祈祷を行った。86歳。 ◆快慶 平安時代後期-鎌倉時代前期の仏師・快慶(かいけい、?-?)。詳細不明。男性。号は安阿弥(あんなみ)、法名は安阿弥陀仏。署名は仏師快慶、丹波講師(たんばこうじ)、越後法橋、巧匠安阿弥陀仏、法橋快慶、法眼快慶など。運慶の父・康慶の弟子、運慶の門弟ともいう。1183年、運慶が発願した法華経の結縁(けちえん)者の一人になる。1189年、 興福寺旧蔵・弥勒菩薩像(ボストン美術館蔵)、建久年間 (1190-1199) 、東大寺復興の造仏に運慶を助けた。1192年/1194年頃、重源の建立した兵庫浄土寺・阿弥陀三尊像、1201年、東大寺・僧形八幡神像、1202年、東大寺俊乗堂・阿弥陀如来像、建仁年間(1201-1204)、東大寺公慶堂・地蔵菩薩像、奈良・文殊院・文殊五尊像(?)、1203年、運慶らと合作の代表作である東大寺南大門・金剛力士像などがある。1236年まで造仏した。 慶派仏師であり、運慶と並び鎌倉時代を代表した。30点近くの作品、現存遺作は20点ある。作風は藤原様式、宋の新様式を取り入れた。写実的、優美で安阿弥様式と呼ばれ、後世まで影響を与えた。東大寺中興の重源(ちょうげん)に師事し、阿弥陀信仰し熱心な浄土教信者だった。 ◆増孝 室町時代後期-江戸時代前期の真言宗僧・増孝(1569-1644)。詳細不明。男性。父・関白・二条晴良、母・位子女王(伏見宮貞敦親王の娘)の次男。随心院24世。曼荼羅寺旧跡に本堂などを再興した。75歳。 ◆天真院 尼 安土・桃山時代-江戸時代前期の尼僧・天真院 尼(てんしんいん-に、1592-1658)。女性。豊臣(羽柴)完子。父・豊臣秀勝、母・江。1592年、文禄の役で父が病死した。1595年、母・江が徳川秀忠と再々婚し、伯母の淀殿に引き取られ養われる。1604年、九条忠栄(後の幸家)に嫁ぐ。1607年、長男・二条康道(二条家第16代当主)を産む。1608年、忠栄が関白に任じられ、北政所になる。1609年、次男・九条道房(九条家第19代当主)、その後、長女・序君(東本願寺宣如室)、1613年、次女・通君(西本願寺良如室)を産んだ。1615年、3男・松殿道基(松殿家第12代当主)を産む。豊臣家が滅亡し、秀忠の養女になる。1622年、4男・栄厳(東大寺別当、随心院住持)、1625年、3女・日怡(瑞龍寺2世)を産んだ。 66歳。 随心院(山科区)に寄進した。 ◆仏像・木像 ◈本堂に本尊「如意輪観音坐像」(96.3/97.4㎝)(重文)が安置されている。鎌倉時代作、運慶(1150-1223)の次世代により造立されたという。現代、2021年度に美術院国宝修理所(京都市)で修造された。秘仏であり普段は厨子内に納められている。 6世・顕厳は天皇の護持僧に任じられており、この頃、造仏され玉体加持(天皇安穏を祈る修法)の本尊になったとされる。 官能的・優美な表現がなされ輪王坐の姿勢をとる。右膝を立て、両足の裏を十字に合わせて坐る。首を少し右に傾げ、目尻は吊り上がり、口元は引き締める。右手第1手4指の背側を頬にあてて思惟する。6臂であり輪宝、蓮、宝珠を持つ。数珠はいまは失われている。 木造、寄木造、彩色。 ◈右脇士(侍)に美仏「金剛薩捶(さった)坐像」(重文)(110/102㎝)を安置している。鎌倉時代初期の仏師・快慶(?-?)の晩年作になる。像内背面下方に胎内銘が残されていた。現代、2023年度に修造された。 像が単独で祀られる例は少ない。細身の体躯で、眉と眼の切れが長く、頬は大きく面幅も広い。理知的な表情など、快慶晩年の作風の特徴とされている。愛染明王と同じく右手に五鈷杵、左手に五鈷鈴の密教法具を持つ。高い丈の宝髻(ほうけい)をもつ。頭に透かし彫りの宝冠を被る。随心院の如意輪観音菩薩坐像とも類似し、膝の衣文線表現は酷似している。快慶は造立に際し、東寺像、高野山・講堂像などを参照したとみられる。 木造、寄木造、木彫、内刳り、彫眼。 ◈右脇士の「薬師如来像」は、平安時代後期作になる。 ◈右脇士の「釈迦如来坐像」は、釈迦三尊像で室町時代作による。 ◈左脇士の美仏「阿弥陀如来坐像」(重文)は、平安時代後期の定朝(?-1057)作になる。現代、2022年度に修造された。丸顔の肉付き良い面相に、目尻は下がり気味で穏やかな表情をしている。両肩は緩く下がり、両腕・両膝の肉付きは薄い。結跏趺坐し弥陀定印を結ぶ。 ◈左脇士に「不動明王立像」は、平安時代後期、智証大師(円珍、814-891)作による。 ◈左脇士の「仁海僧正坐像」は、江戸時代作になる。 ◈左脇士の「弘法大師坐像」は、江戸時代作になる。 ◈「普賢菩薩像」は、平安時代後期作になる。 ◈「文殊菩薩坐像」は南北朝時代作になる。 ◆建築 ◈「薬医門」は、江戸時代前期、寛永年間(1624-1631)に建立された。九条家ゆかりの天真院尼(てんしんいん-に)の寄進による。 ◈「総門」は、江戸時代中期、1753年に二条家より移築された。 ◈「大玄関」は、江戸時代前期、寛永年間(1624-1631)に建立された。天真院尼の寄進による。右に使者の間、左に小玄関が設けられていた。 ◈「本堂」は、安土・桃山時代、1599年に建立された。四柱造、寝殿造風/寝殿造、桟瓦葺。 ◈「書院」は、江戸時代前期、寛永年間(1624-1631)に天真院尼の寄進という。近年、大改修されている。現代、2025年-2026年3月まで修復工事が行われた。 玄関、表書院、能の間、奥書院からなる。畳みを上げて老松の襖により鏡板になり、能舞台・月見の宴にも使った。 ◈「能の間」は、江戸時代中期、宝暦年間(1751-1764)に、九条家の寄進により建立された。現代、1991年に改修が行われている。 ◈「庫裏」は、江戸時代中期、1753年に二条家より移築された。二条家の政所だった。 ◈「小町堂」は、かつて経蔵だった。現代、2015年に永代の女性専用納骨堂に改修された。壁面には六歌仙が描かれ、納骨壇(289基)が設けられている。 ◆鎮守社 「清滝権現堂(宮)」は、境内南東にある。醍醐寺の清瀧宮の分社であり、江戸時代には既にあった。「清瀧(きよたき)様」と呼ばれた。旱魃の際の祈雨奉斎が行われていた。 ◆文化財 ◈平安時代-室町時代の「随心院文書」5巻(重文)が知られている。 ◈鎌倉時代初期の絹本著色「愛染曼荼羅図」2幅(重文)、平安時代の小野道風筆「古今集序」、室町時代の「三十六歌仙 小野小町歌仙切」など。 ◈江戸時代の狩野山雪筆「蘭亭曲水図屏風」八曲二双(重文)、江戸時代の鶴沢探索筆「四詩人図」(六曲一双)、江戸時代 狩野探信筆「舞楽図屏風」(六曲一隻)、江戸時代 岸駒筆「鶴亀図」双幅。 ◈室町時代の荘園絵図「紀伊国井上本庄絵図」(重文)。 ◈平安時代後期の仁海僧正御筆「不空索羂明」、仁海僧正所持の「独鈷杵」「三鈷杵」、門跡相承「念珠」「五鈷杵」。平安時代後期の仁海僧正作(福勝寺)「牛皮華鬘」、江戸時代後期の孝明天皇寄付の「扇面蒔絵料紙箱(二四孝図)」、安土・桃山時代の「片身替蒔絵手拭掛」。 ◈庫裏にある「請雨本尊石」は、平安時代前期、877年に一身上人が化粧の井戸で祈雨した際の本尊石という。 ◆障壁画 ◈表書院に狩野派の「四愛図」「四季花鳥図」「舞楽図」が飾られている。 ◈奥書院に江戸時代、狩野派の「舞楽図」「宮廷人物図」、江戸時代初期の狩野派「宮廷人物図」、狩野派の「賢聖障子絵」「竹虎図」がある。 表玄関の杉戸絵「樹下双鶴図」「波に鶴図」。 ◈能の間に「極彩色梅匂小町絵図」4面がある。現代、2009年に京都の絵描きユニット・だるま商店(島直也・安西智)の制作による。基調は「はねず色(赤色)」であり、小野小町の生涯とともに逸話・神話世界、現在の随心院を多彩で描く。 ◆庭園 庭園には、心字池が造られ、一面を覆う大杉苔が知られている。古くは、「洛巽(らくそん、都の東南)の苔寺」と呼ばれていた。 小松の群落は、「九品(くぼん)の松」といわれ、九体の阿弥陀仏を表している。浄土への往生を九の行法(ぎょうぼう)により分けた。上品上生(じょうぼんじょうしょう)・上品中生(ちゅうしょう)・上品下生(げしょう)は大乗の善、中品(ちゅうぼん)上生・中品中生は小乗の善、中品下生は世俗的な善、下品(げぼん)上生・下品中生・下品下生は罪悪の凡夫とする。 ◆牛皮山 開山・仁海(にんがい、951/954-104)にまつわる伝承がある。 ある時、仁海の夢に、亡くなった母が現れる。母は鳥羽あたりの赤牛になっていた。仁海はその牛を探し出して買い取り連れ帰った。その後、牛になった母への孝養を尽くしたという。牛はほどなくして死ぬ。 後、仁海は牛の死を悲しみ、皮を剥いで両界曼荼羅(金剛界・胎蔵生)を描き、本尊として安置した。これは、印度の聖牛思想の慣わしによるという。その後、一宇を築き曼荼羅寺にした。また、牛の尾を背後の山上に埋めて菩提を弔い、山は牛尾山と呼ばれたという。山号も牛皮山(ぎゅうひ-ざん)にしたという。(『密宗血脈抄』) ◆小野氏 小野氏は、第5代・孝昭天皇(前506?-前393?)を出自とする春日氏の裔とされる。飛鳥時代の妹子(?-?)は、近江国滋賀郡小野村に住み「小野」姓を称したという。山城国愛宕郡小野郷(左京区)、近くの醍醐天皇陵の東に、小野寺という小野氏の氏寺の遺跡が見つかっており、小野郷も小野氏の勢力地だったとみられている。 遣隋使の妹子ほか、遣唐使、渤海使などの外交官、官人・峰守、官人・学者・歌人の篁(たかむら、802-852)、貴族・能書家の道風(894-966)、小町なども輩出した。 ◆真言小野流 真言密教の真言小野流は、広義には醍醐寺・聖宝より起きた流派であり、聖宝(しょうぼう、832-909)を始祖(元祖)、仁海(にんがい、951-1046)は流祖とする。聖宝の後、観賢(かんげん、854-925)、仁海、成尊(せいぞん、1012-1074)と続く。その後、範俊(はんじゅん、1038-1112 )、義範(ぎはん、1023-1088)で2流に分かれ、後に、さらに3流ずつに分かれた。流派により事相(じそう)といわれる行法(灌頂、護摩、観法など)の実践が異なる。口頭で教義などを伝授する口伝為本(くでんいほん)とした。 真言小野流とは、狭義には根本6流、また、随心院流のみとされる。また、狭義の小野流として「小野三流」があり、「勧修寺三流」(随心院流、安祥寺流、勧修寺流)とされる。広義の小野流として「小野六流」があり、これに「醍醐三流」(三宝院流、理性院流、金剛王院流)が加わる。 別流として、仁和寺を中心とした洛西の広沢流がある。小野流、広沢流の両流を合わせて「野沢(やたく)十二流」と呼ばれた。野沢もまたさらに36流、100流ほどに分かれた。 ◆文張地蔵・卒塔婆小町坐像 ◈能の間に「文張地蔵(ふみはり-じぞう)」が安置されている。小野小町ゆかりの地蔵尊という。多くの言い寄る男性から小町に送られた艶書を集めて下張りにしたため、この名が付けられたという。罪障消滅を願い、有縁の人々の菩提を祈ったという。 右手に錫状、左手に宝珠を掲げた立像で、円形頭光の光背を背負う。像高1m。 ◈傍に晩年の小町の姿を映したという「卒塔婆小町坐像」が安置されている。坐像は、鎌倉時代作という。また、平安時代後期の恵心僧都(源信、942-1017)作ともいう。小町の100歳の姿という。左膝を立てて右足で胡坐をかく。坐法は古代風習を伝えており、珍しい像の例になる。 ◆小町の伝承・史跡 境内には、絶世の美女といわれ、数々の伝承がある小野小町の史跡が残されている。この地に小町の宅地があったという。この地での暮らしについて小町は、「ひぐらしのなく山里の夕ぐれは風よりほかにとふ人のなき」と詠んだ。ただ、実際には小野郷の地名に因み、生まれた伝説とみられている。伝承は平安時代末の『玉造小町壮衰書』により広まったという。 ◈能の間に、「小野小町文張り地蔵菩薩」、「小野小町白描画」、「卒塔婆小町坐像(小町百歳像)」が安置されている。 「小野小町文張(ふみはり)地蔵菩薩」は、小町に寄せられた多くの文を下張りにして造られたという。張子の地蔵になる。像は罪障消滅、有縁菩提を弔うという。 「卒塔婆小町坐像(小町百歳像)」は、小町の晩年の姿を映したという。老いさらばえた左足を立てて坐り、膝に左手を添える。 ◈「小町文塚」は、本堂裏の「小町庭苑」に五輪塔が立てられている。深草少将をはじめ貴公子から小町に寄せられた千束もの手紙(文)が埋められているという。思いの込めて綴られた手紙を粗末に扱うと、相手から憎まれ祟られると考えられていた。恋文上達祈願の信仰もある。 ◈「小町塚」、「侍女塚」が「小町庭苑」にある。 ◈「化粧の井戸(けわい-の-いど)」の降り井がある。「小町姿見の井戸」、「小町井」、「小町水」とも呼ばれている。小町の屋敷跡にあるとされ、小町が朝夕に洗顔化粧していたという。(『都名所図会』) ◈「化粧橋」は、井戸の近くにある。井水の流れは天田川に注ぐ。 ◈「深草少将百夜(ももよ)通いの道」は、化粧の井戸の西にある。小町を愛したという深草少将(モデルは第54代・仁明天皇とも)は、100日間通い続けた。結婚を許されるものと思っていた。だが、99日目の雪の夜に、少将は亡くなったという。少将の屋敷(欣浄寺、伏見区)からは大岩山越で5kmほどの行程になる。 小町は少将の通った回数をカヤの実で数え、99個の実を糸でつないでいたという。現在でも、随心院の近辺に2本のカヤの木(小町カヤ)が残されている。百夜通いの日数を数えたという員塚(かぞえづか)がある。その川に架かる「化粧橋」がある。かつて、樹齢1000年という「文塚の松」があった。近代、1934年の室戸台風により倒木した。 少将を失った小町は旅立ったという。旅の空の下で「人もなき旅にやならむ草枕旅なる君が夢にみえつる」と詠んだ。「須磨の浦の浦こぐ舟の楫よりも寄るべなき身ぞ悲しかりける」とも詠む。最後は陸奥の八十島で倒れた。やがて遺骸は髑髏と化し、美貌と謳われた目の穴よりは、1本の薄が伸びていたという。 ◈「榧(カヤ)の実」は、庫裏に展示されている。小町が深草少将が通った日数を数えるために糸を通した跡があるという。 ◈「小野カヤの切り株」は、庫裏に展示されている。 ◈小野小町の歌碑「花の色は うつりにけりな いたづらに 我が身世にふる ながめせしまに」が立てられている。 ◆はねず・はねず踊り 「はねず」は、庭梅、木蓮、庭桜の古名ともいう。石榴(ざくろ)の花ともいう。はねず色とは、その花弁の色から、白味を帯びた紅色をいう。移ろいやすさを意味する。「朱華」、「棠棣」、「唐棣」とも書く。境内の梅花は「はねずの紅梅」といわれていた。 はねず踊りは、近代、大正期(1911-1926)末まで、里の子どもたちの間で「百夜通いの童歌」に合わせた踊りがあった。里の家々をまわりながら踊りを披露した。その後、廃れる。 現代、1973年以来、3月頃に新たに創作した踊りが披露されている。作曲は大橋博、振付は森本博子による。菅笠に紅梅の造花を差し、薄紅色(はねず色)の小袖姿の8人の少女は、小町と少将に扮して舞う。白拍子による今様も披露される。 ◆蓮弁祈願 蓮の花をかたどる紙に願い事を書いて、手を合わせ3度唱える。蓮弁は、小町化粧井戸より汲み上げた瓶の水に浮かべる。 ◆地蔵 ◈本堂東「小町庭苑」に「随心院地蔵」が祀られている。母子像になる。 ◈大乗院に「御霊町地蔵」17体が祀られている。かつては、辻に祀られていた。小野の地蔵盆で用いられる。 ◈大乗院に「延命地蔵」がある。 ◆墓 ◈「仁海僧正供養塔」がある。 ◈「小町塚」、その傍らに仕えたという「侍女塚」は「小町庭苑」にある。 ◈五輪塔の「天真院住二位本光圓成大姉」は「小町庭苑」にある。 ◈金堂跡に「宝篋印塔」が立てられている。安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1614)に九条増孝(?-1644)門跡がこの地に金堂を建てた。江戸時代後期、1868年、旭雅和尚により、大乗院再興の際に移築したという。 ◆樹木・花暦 ◈境内の小野梅園には、230本の「はねずの梅」(2月末-4月上旬)といわれる遅咲きの紅梅が植えられている。 ◈桜・シャクナゲ・霧島ツツジ(4月)、平戸ツツジ・サツキ(5月)、杉苔・大杉苔・ノウゼンカズラ(6月)、紅葉(11月)。 文塚近くにカゴノキ、コウヤマキ、シキミの大木がある。 ◈仁海僧正供養塔の近くにカヤがある。イチイ科カヤ属の常緑針葉樹であり、種子は食用になる。碁盤、将棋盤などの材にも使われる。葉や枝は燻して、「蚊遣(かや)り」にされ、カヤの語源になったともいう。小野小町は、少将が通った数をこの実で数えていたという。 ◈イチョウ(区民の誇りの木)の大木は、高さ19m、幹回り3.8m。 ◆修行体験 写仏室で写経、写仏ができる。写仏では、本尊・如意輪観世音菩薩、不動明王、小野小町を描く。毎日9:00-15:00、随意。 毎月17日に写経・写仏奉納法会がある。 ◆年間行事 清瀧権現社法要(1月1日)、修正会(1月1日-3日)、金光明経読誦会(1月13日)、常楽会(2月22日)、観梅祭(小野梅園開園)(3月1日-30日)、春季彼岸会(3月23日)、はねず踊り奉納舞・はねず踊り奉納法会(3月最終日曜日)、開山忌法要(5月16日)、小町忌法要(6月第2土曜日)、お盆施餓鬼法要(8月16日)、放生会(9月16日)、秋季彼岸会(9月20日)、広樹展(小品盆栽京都支部広樹園主催)(10月18日-20日)、土砂加持法会(10月19日)、小町開白法会(11月9日)、小町祭(11月9日-12月1日)、隨心院ミス小町コンテスト(12月23日)、小町忌(12月1日)。 写経・写仏奉納法会(毎月17日)、清瀧権現社月並法会(毎月1日・15日)。 *行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *一部室内の撮影禁止。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 中』、『洛東探訪』、『おんなの史跡を歩く』、『新版 京のお地蔵さん』、『続・京都史跡事典』、『伏見の歴史と文化』、『京都発見三 洛北の夢』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『山科の歴史を歩く』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『京都の仏像』、『京都仏像を訪ねる旅』、『京都の仏像 入門』、『日本の美仏図鑑』、『京都傑作美仏大全』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、『京都大事典』、『京都隠れた史跡100選』、『京都歩きの愉しみ』、『京都ご利益徹底ガイド』、『京都の寺社505を歩く 下』 、『山科事典』、『京都 神社と寺院の森』、「拝観乃手引-令和7年度 第61回京都非公開文化財特別公開」、『こころ美しく京のお寺で修行体験』、ウェブサイト「随心院」 、ウェブサイト「文化遺産データベース-文化庁」ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

||