|

|

|

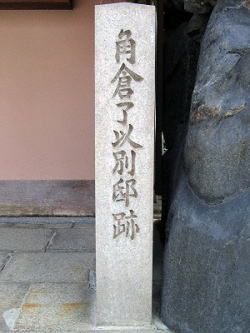

| 角倉了以別邸跡 (がんこ高瀬川二条苑) (京都市中京区) Former Residence of Suminokura,Ryoi |

|

| 角倉了以別邸跡 | 角倉了以別邸跡 |

|

|

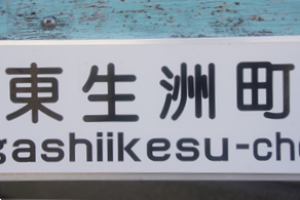

料亭「がんこ高瀬川二条苑」にある  「角倉了以別邸」の碑  がんこ高瀬川二条苑、元勲山形有朋)の別邸「第二無鄰菴」となった。   庭園の「高瀬川源流庭苑」   高瀬川源流庭苑、高瀬川の源流部、奥がみそそぎ川。鴨川から取水された流れは、みそそぎ川となって鴨川本流の西岸を南下、二条大橋下流から西へ折れ、がんこ高瀬川二条苑を西進して高瀬川へ注がれている。  茶室  滝口   蹲踞  大燈籠  東の展望、比叡山(左)と大文字山が見える。   日本銀行京都支店門近くにある「高瀬川開墾者 角倉氏邸址」の碑。この屋敷には了以の長子・与一が住んだ。名庭といわれた庭園には鴨川の水が引かれ噴水もあったという。  【参照】角倉了以、亀山公園の銅像  【参照】「東生洲町」の町名 |

高瀬川の東、現在の「がんこ高瀬川二条苑」(敷地は1000㎡)には、鴨川から引かれた水が敷地内を通り、高瀬川に注ぐ。 この地には、江戸時代、高瀬川を開削した角倉了以別邸(すみのくら-りょうい-べってい)があった。近代以降、その所有者は次々に変わった。 アメリカ合衆国の日本庭園専門誌"Sukiya Living Magazine, The Journal of Japanese Gardening"の「しおさいプロジェクト」「日本庭園ランキング(数寄屋生活空間)」に、2003年に第20位に選ばれている。 ◆歴史年表 江戸時代、1611年、角倉了以により別邸が建てられた。作庭もその頃行われた。 近代、1891年、政治家・山県有朋は、この地に京都別邸「無鄰菴(第二)」を建てる。7代・小川治兵衛が改修を行う。 その後、実業家・川田小一郎(1836-1896)が所有する。 後、政治家・阿部信行(1875-1953)が所有した。 現代、1995年、和食店「がんこ高瀬川二条苑」が営業を始める。 ◆角倉 了以 室町時代後期-江戸時代前期の海外貿易家・豪商・土木事業家・角倉 了以(すみのくら-りょうい、1554-1614)。男性。与七、諱は光好、法号は了以。京都嵯峨の生まれ。父・土豪(高利貸)・医者・吉田宗桂(そうけい)、母・中村氏の娘の長男。父は勘合貿易により薬も扱った。了以は算数・地理を学び、角倉家5代として家業を引き継ぐ。1592年、豊臣秀吉から朱印状を与えられた。1604年以降、徳川氏から朱印状を与えられた。1603年-1613年、弟・宗恂、長男・与一(素庵)らの協力により、安南国(ベトナム)トンキン(東京)との御朱印船(角倉船、400人乗り、800t)貿易により富を得る。1606年、豊臣秀吉の命により、大堰川開削(丹波-山城)を行う。保津峡に船を渡し、亀岡と京都間の木材輸送を拓いた。安南貿易により得た火薬を工事に用いたという。通舟料を得て莫大な利益を得る。1608年、幕府の命により、富士川(駿河岩淵-甲府)疏通を完成させる。同年、天竜川(遠江掛塚-信濃諏訪)開疏は失敗した。1609年以降、貿易は子・与一に譲る。1610年、方広寺大仏殿造営の材木運搬のために、鴨川開削(水路化)を行う。1611年-1614年、高瀬川(京都二条-伏見)開削を行う。二尊院の道空に師事し仏道を極めた。晩年は、大悲閣(西京区)に隠棲し、開削川の通船の便益を念じたという。 薬物の輸入に尽力した。土木工事の技術に長けた。琵琶湖疏水(勢多-宇治)計画では、舟行、新田開発の腹案もあった。角倉家は河川通船支配権、倉庫料徴収での特許を得て有力材木商になる。京の三長者(ほかに、後藤四郎兵衛家、茶屋四郎次郎)の一人といわれた。61歳。 墓は二尊院(右京区)にある。 ◆山県 有朋 江戸時代後期-近代の軍人、政治家・山県 有朋(やまがた-ありとも、1838-1922)。男性。長州(山口県)の生まれ。吉田松陰の松下村塾に学び、尊王攘夷運動に加わる。1871年、国軍を創設した。1872年、陸軍大輔、陸軍卿(初代)などを歴任。1877年、西南戦争の征討軍参謀、参謀本部長。1878年、参謀本部、監軍本部を設置する。「軍人訓誡」、「軍人勅諭」を発布した。1885年より、内務大臣、1889年、1898年、2度首相を務める。1890年、陸軍大将、日清戦争(1894-1895)で第1軍司令官、日露戦争(1904-1905)では参謀総長兼兵站総監を務め、1898年、元帥となる。85歳。 ◆川田 小一郎 江戸時代後期-近代の実業家・政治家の川田 小一郎(かわだ-こいちろう、1836-1896)。男性。土佐国(高知県)の生まれ。藩の会計方となり、近代には別子銅山接収を収拾した。1870年、藩営の海運業社・九十九商会(後の三菱財閥)の民営化に関わり、岩崎弥太郎、続く岩崎弥之助を助けた。1889年、第3代日本銀行総裁に就任。1890年、経済恐慌を乗り切る。貴族院勅選議員を兼任した。京都別邸で亡くなっている。61歳。 ◆阿部 市太郎 近代の実業家・阿部 市太郎(あべ-いちたろう、?-?)。詳細不明。男性。1888年、近江で創業された日本初の金巾製織会社の金巾製織株式会社に、1890年、取締役として就任した。1906年、大阪紡績、1914年、三重紡績と合併し、東洋紡績となる。 ◆7代・小川 治兵衛 江戸時代後期-近代の造園家・小川 治兵衛(おがわ-じへい、1860-1933)。男性。源之助。山城国(京都府)乙訓郡神足の庄屋・農家の生まれ。父・山本弥兵衛。1877年、江戸時代、宝暦年間(1751-1763)より続く岡崎の庭匠・小川家(「植治」「田芝屋」)の養子になる。6代に付く。遠州流を学ぶ。法然院・大定に薫陶を受けた。7代目治兵衛を継ぎ、通称は屋号「植治(うえじ)」と称した。天才的と謳われ山県有朋、西園寺公望らの後援を得た。今日の「植治流」造園技術を確立する。 碧雲荘、無鄰庵、平安神宮神苑、清風荘、円山公園、京都国立博物館庭園、対龍山荘庭園など100あまりの庭園を手掛け、「植治の庭」と呼ばれた。京都御所、修学院離宮、桂離宮などの復元修景にも関わる。 辞世は、「京都を昔ながらの山紫水明の都にかへさねばならぬ」だった。74歳。墓は佛光寺本廟(東山区)にある。 ◆建築 角倉了以時代の建物は残されていない。現在は、庭園の周りに書院造風座敷など、平屋の建物がある。洋館には、かつて能舞台が設けられていた。 ◆庭園 池泉回遊式の庭園は、「高瀬川源流庭苑」(2600㎡)と呼ばれている。江戸時代前期、1611年、角倉了以により作庭された。近代、1891年、山県有朋の時、7代・小川治兵衛(1860-1933)の作庭が行われた。山県は庭園を「老樹重陰、水聲潺湲(すいせい-せんかん)、殆ど仙境にある」と称えた。小川は後に、山県の岡崎の無鄰菴(第三)も手掛けている。 庭には、樋ノ口より水が取り入れられている。東のみそそぎ川より西の高瀬川へ流れ込む、豊富な水量の川が活かされている。東には、鴨川、東山の山並みも望む。 川には2枚の切石の橋が架かり、滝口が組まれている。「生得の瀧」と呼ばれ、一枚岩の大きな水落石が立つ。縁先に大きな自然石の手水鉢があり、「仏手石手水鉢」と呼ばれ、線刻模様がある。 樹齢200年というムク、樹齢250年の紅梅の古木、楓など多くの植栽がある。東には巨大な灯籠(13m)もある。初夏、庭には蛍も飛び交うという。 江戸時代初期、小堀遠州(1579-1647)作庭という茶庭もある。自然彫れ手水鉢、六角埋込み燈籠が立ち、周囲に、モッコク、山紅葉、皐月などの植栽がある。 座敷内に渡り廊下を挟み、2つの壷庭がある。景石3石、草屋形燈籠、槙などによる。もう一つは、景石4石、木形燈籠、山紅葉による。2つの庭は呼応し、7つの景石の構成になる。 ◆茶室 秀吉好みの黄金の茶室と同じ形式という茶室がある。 ◆二条城清流園 二条城内の池泉回遊式山水庭園「清流園」は、旧角倉了以の屋敷の一部と、庭石880個、庭木等を用い、そのほか集められた銘石300個、加茂七石なども加えて完成した。かつて当邸内にあった茶室 「香雲亭」も移された。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『庭師とあるく京の隠れ庭』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』 、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|