|

|

|

| 旧二条駅舎(京都市下京区) Former Nijo Station Building |

|

| 旧二条駅舎 | 旧二条駅舎 |

|

|

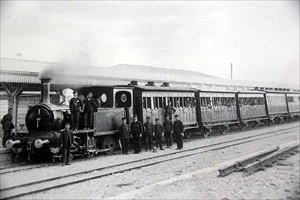

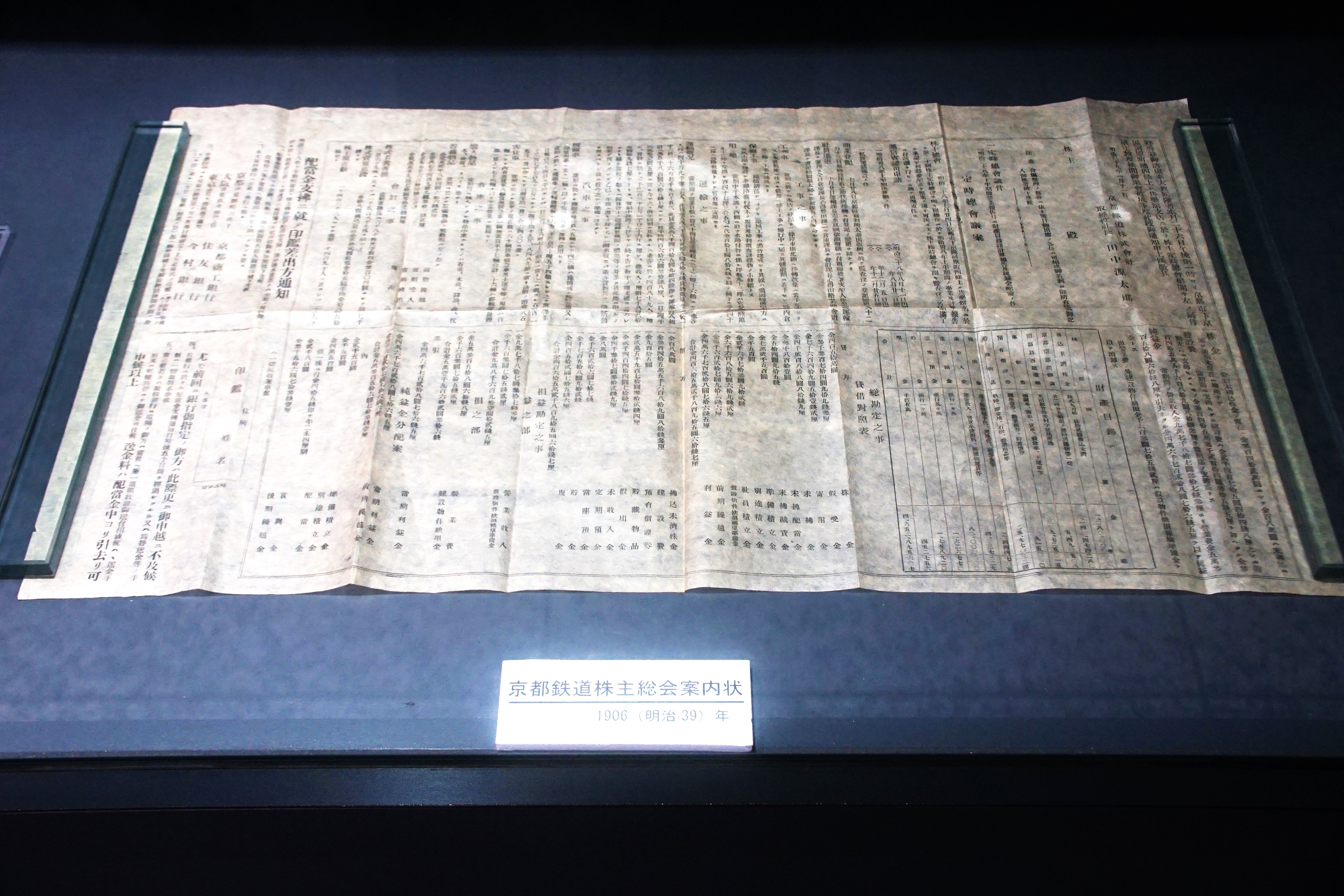

旧二条駅舎  旧二条駅舎、本屋正面  旧二条駅舎、車寄  旧二条駅舎、本屋入口  旧二条駅舎、2階窓  旧二条駅舎車寄、京都鉄道社紋の鬼瓦  旧二条駅舎、棟端の鴟尾  旧二条駅舎、右翼・庇  旧二条駅舎、右翼  旧二条駅舎、右翼  旧二条駅舎、左翼・庇  旧二条駅舎左翼  旧二条駅舎、北側廻廊(庇)  【参照】旧二条駅舎、京都鉄道博物館展示パネルより  旧二条駅舎の室内  旧二条駅舎、天井  【参照】1890年代の京都鉄道の車両・駅舎、京都鉄道博物館展示パネルより(京都府立京都学・歴彩館 京の記憶アーカイブ)  【参照】旧二条駅舎の社紋入鬼瓦、旧二条駅舎内展示品  【参照】旧二条駅舎の瓦、旧二条駅舎内展示品  【参照】京都鉄道株主総会案内状(1906年)、旧二条駅舎内展示品  【参照】旧二条駅舎入口脇、C57形蒸気機関車動輪  【参照】京都鉄道博物館入口  【参照】京都鉄道博物館入口  【参照】隣接する山陰線高架・梅小路京都西駅舎  【参照】市電2001号、隣接の七条入口広場 【参照】市電2001号、隣接の七条入口広場 【参照】京都駅ビル |

京都の山陰本線にあった旧二条駅舎(きゅう-にじょうえき-しゃ)は、現在はJR京都駅の西側(1.5km)の梅小路機関車館内に移設されてる。店舗・資料展示館として利用されている。 完成当時の原形をほぼとどめており、現存駅舎では日本最古級とされている。 ◆歴史年表 近代、1897年、2月、旧二条駅(中京区西ノ京栂ノ尾町)が開業する。 1904年、3月5日、京都鉄道旧二条駅が竣工する。(「京都日出新聞」)。6月、旧二条駅舎は私設鉄道・京都鉄道会社の駅舎・本社として完成した。 1906年、2月、旧二条駅が開業する。 1917年、11月16日、貞明皇后は、二条駅から御召列車で綾部駅に向かった。 現代、1990年、9月、山陰本線の高架化(二条-花園駅)工事に伴い、仮線設置に支障が生じ、駅舎を曳家工法で東側に移動させる。 1991年、3月、曳家工事が完了し仮駅舎として使用された。 1996年、3月、二条駅新駅舎が建てられる。4月1日、旧駅舎は京都市登録文化財に指定された。7月、旧駅舎は梅小路蒸気機関車館(京都市下京区観喜寺町)へ移築になり解体される。 1997年、5月、旧駅舎は、現在地(現・梅小路蒸気機関車館)に移築・復元された。以後、蒸気機関車館の入口・資料展示館として利用された。 2016年、4月、新たに京都鉄道博物館の開館に伴い、旧駅舎は整備・改装される。展示館・店舗などとして利用される。 ◆田中 源太郎 江戸時代後期-近代の実業家・政治家・田中 源太郎(たなか-げんたろう、1853-1922)。男性。垂水源太郎。京都府旧桑田郡亀山(現・亀岡市)の生まれ。父・亀岡藩御用達商人・田中蔵一、母・秀子の次男。 13歳で、庄屋・垂水象二郎の養子になる。後、兄が夭逝し田中家に復籍した。1869年、亀岡陸運会社を設立する。1871年、三丹物産会社を興した。1871年-1873年、京都で漢学・政治経済学を学ぶ。1874年、追分村長になる。1880年、京都府会議員に当選した。1884年、京都株式取引所(現・京都証券取引所)頭取、この年、府下第6位の大地主だった。1888年、創業した京都電燈株式会社(現・関西電力・京福電鉄)は、日本初の営業用水力発電として蹴上発電所を稼動させた。1890年、衆議院議員(当選3回)、1891年、京都商工銀行頭取になる。1892年、亀岡銀行(現・京都銀行)の頭取になる。1893年、京都鉄道株式会社(現・JR)に関わる。1897年、貴族院多額納税者互選議員になる。1922年、山陰線の列車脱線転覆事故により亡くなる。70歳。 北海道製麻、京姫鉄道各社長、北海道拓殖銀行監査役なども歴任した。同志社大学設立運動の発起人、立命館大学の前身「京都法政学校」の設立にも賛助員として加わった。 京都に旧別荘(現・瑠璃光院)がある。源太郎の屋敷(1899)は、「楽々荘(現・保津川観光ホテル楽々荘)」(亀岡市)として現存する。小川治兵衛作庭の広大な庭園がある。1997年、国登録有形文化財に指定されている。 ◆浜岡 光哲 江戸時代後期-近代の実業家・政治家・浜岡 光哲(はまおか-こうてつ、1853-1936)。男性。京都嵯峨大覚寺坊官の家の生まれ。院承任御経蔵所・浜岡家の養子になる。漢学・ドイツ語を修め、叡麓学舎を興し育英教育に尽力した。1878年、印刷業を始め、1879年、「京都新報」、1885年、「日出新聞」を創刊した。1880年、京都府会創設とともに議員に当選し、1882年、京都商業会議所を設立する。1890年、帝国議会開設とともに衆院議員に当選し3期務めた。1911年-1928年、都商業会議所会頭になる。京都商工銀行、京都株式取引所、京都陶器、京都織物、京都鉄道などを創立した。京都火災保険会社社長など多くの事業会社重役に就く。83歳。 ◆建築 旧二条駅は、近代、1904年に私設鉄道・京都鉄道の二条駅本屋・本社として完成した。本格的な和風駅舎としては現存唯一の例になる。 旧二条駅は、当初西洋風の煉瓦建築案もあった。ただ、当時の駅舎は増改築が容易な木造建築が好まれた。旧二条駅は、平安神宮本殿を模したともいう。京都鉄道会社社長・田中源太郎は、旧二条駅が二条離宮(現・二条城)が近くにあるため、風致を考慮した。田中は、私設鉄道・日本鉄道の東北本線・宇都宮駅舎(栃木県)を模範にすることを望んだともいう。旧二条駅は、その2階建駅舎を忠実に再現したという。 現在の旧二条駅舎は、北を正面にしている。日本の伝統的な建築様式を基調にし、左右対称形になっている。東西に入母屋造の両翼を張り出し、平面は「工」字型になる。正面・背面に庇を設けている。正面中央部分1階に切妻造の車寄があり、本屋中央部分は入母屋造の2階建になっており、棟の両端には鴟尾(しび)を載せる。西洋式の技術も導入され、構造的に屋根の小屋組みにトラス(部材間接合をピン止め)を用い、鋳鉄製の柱で2階床を支えている。柱頭飾り・上げ下げ式の窓などには洋風の意匠も取り入れられている。 当初の本屋の1階は中央に広く待合室をとり、手荷物取扱所・改集札係室などを配していた。2階は本社の事務室になっており、正面向かって右翼に1・2等室、特等待合室が廊下を挟んで並び、反対側の左翼に貨物係室・駅長室などが置かれた。 現代、1990年9月に、山陰本線高架化(二条駅-花園駅)工事が行われた。仮線設置に支障が生じ、曳家工法で旧二条駅舎(300t)を東側に2日間かけ15m移動させた。さらに、1996年7月に、現在地の梅小路蒸気機関車館(現・京都鉄道博物館)への移築工事(3km)の際には、一度解体し、新材による補修補強が行われた上で復元された。この時、敷地内の制約のため両翼1間ずつ詰められている。なお、シャンデリアの復元に際し、旧田中源太郎邸の「楽々荘」(亀岡市)に保存されていたものが参考にされた。 木造2階建、入母屋造、和風建築、瓦葺、移設前母屋桁行47.7m、梁間14.7m、移設後桁行40.47m、延べ面積1312.4㎡。 ◆二条駅駅舎 梅小路蒸気機関車館の二条駅駅舎(京都市文化財)は、近代、1904年に山陰線の二条駅駅舎として建てられた。建物は1996年に移築され、現在は博物館として利用されている。 ◆京都鉄道 私設鉄道の京都鉄道株式会社は、近代、1893年6月に、田中源太郎・浜岡光哲らが発起人になり、資本金600万円で京都府葛野郡朱雀野村に設立された。京都-舞鶴間の鉄路敷設を目的にしていた。 1895年11月に官設鉄道の京都駅から、綾部を経て、舞鶴に至る私設鉄道免許を受けた。 1896年10月に起工し、京都-保津峡間の難工事を経て、1897年に二条-嵯峨野間で開業した。1899年8月に京都-園部間(現・JR西日本嵯峨野線、34.2km)が全通開業した。園部以北の敷設については、資金不足などから工事が進まなかった。 1902年4月に、京都鉄道は未成線の鉄道免許の取り消しを申請した。1907年に政府は国策として京都鉄道の敷設建設を引き継ぎ、国により買収され国鉄山陰線になった。1910年に山陰線の園部-綾部間も開通している。 ◆日本鉄道・宇都宮駅 近代、1881年に日本鉄道株式会社は東京市に設立された。日本初の民間資本による私設鉄道会社だった。開業当初から業績は好調であり、その後、多くの資本家が鉄道敷設に参入した。 1883年に上野-熊谷間、1884年に上野-前橋間が開業する。1885年に東北本線の宇都宮駅(栃木県)は開業している。1891年には上野-青森間が開業した。 1902年4月1日に2代目・宇都宮駅舎(2階建)は改築されている。旧二条駅舎はこの2代目・宇都宮駅舎を模範にし、忠実に再現したといわれている。 1906年に日本鉄道は国有化された。 なお、1945年に2代目・宇都宮駅舎はアメリカ軍による空襲で焼失している。 ◆御召列車 近代、1917年11月16日の朝、第123代・大正天皇皇后・貞明皇后(1884-1951)は、馬車で京都御所を発ち二条駅に着いた。皇后は単独日帰りの予定で、午前8時発の御召列車で綾部駅に向かっている。この日、山陰本線の二条駅-綾部駅間での御召列車としては初の運行になった。皇后が乗車した「8号御料車」には、御座所、女官室も設けられていたという。 列車は、午前9時57分に綾部に到着している。当時の綾部は「蚕都」と呼ばれ、農商務省養蚕試験場綾部支所、郡是製糸、城丹蚕業講習所などの施設が集中していた。皇后は自らも蚕を育てており、養蚕場を視察する目的があった。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市の説明板、鉄道博物館、『関西鉄道遺産』、『京都大事典』、『京都の歴史10 年表・事典』、「朝日新聞 2025年1月25日付」、ウェブサイト「京都市指定・登録文化財-建造物-京都市情報館」、ウェブサイト「鉄道博物館」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|