|

|

|

| 本寿寺 (京都市東山区) Honju-ji Temple |

|

| 本寿寺 | 本寿寺 |

|

|

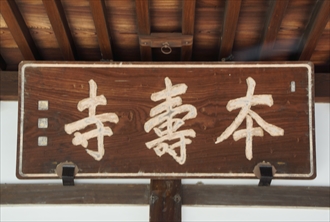

題目碑  「御廟所」とある。    本堂  本堂、扁額「本寿寺」  本堂  本堂  日親上人廟  日親上人廟  日親上人廟  日親上人廟   日親上人廟  日親上人廟  開山堂  鐘楼  手水舎  日親上人像  日親上人報恩塔   報恩塔   瑞雲松  お俊・伝兵衛の比翼塚  比翼塚  比翼塚  浄瑠璃太夫、8代目竹本錦太夫、歌舞伎役者などの墓がある。  かつてあった梅の大木の切り株  新しい梅の枝   東山 |

鳥辺山、大谷道の途中に本寿寺(ほんじゅ-じ)がある。 日蓮宗。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 室町時代、1456年、本法寺(上京区)の墓守り寺として建立されたという。開基は日親によるという。(『京都名家墳墓録』) 安土・桃山時代、1595年、日親の廟所が建てられた。 ◆日親 室町時代前期の日蓮宗の僧・日親(にっしん、1407-1488)。男性。上総国(千葉県)の生まれ。父は千葉一族・埴谷重継(その養子とも)。兄とともに妙宣寺の日英に師事。中山法華経寺の5世・日暹(にっせん)、6世・日薩に師事。1427年、上洛、一条戻橋で不惜身命、折伏逆化の説教を行う。筑前、鎌倉、1433年、中山門流の総導師として九州・肥前で布教する。1436年、鎌倉の日蓮系寺院が幕府により弾圧された「永享の法難」に遭う。1437年、激しい折伏により門流を破門された。上洛し本法寺を建立する。1439年、将軍足利義教に法華信仰の受持と他宗の排斥を勧めたが伝道も禁止される。1440年、『立正治国論』の清書中に投獄され拷問を受け、本法寺は破却される。1441年、義教が赤松満祐に殺害されたため赦免、本法寺を再建した。1460年、九州遊行の際に本法寺は再度破却され、1463年、投獄された。1464年、赦免、本法寺を再再建する。1487年、本法寺法式を定める。『本法寺縁起』を起草する。82歳。 獄中で激しい拷問を受け、熱湯の入った鍋を頭に被せられ、舌も切られたという。そのため、後世、江戸時代に「鍋かむり(冠鐺[かんとう])日親」と呼ばれた。 鍋は生涯、頭から取れなかったという伝承もある。 ◆鳥辺山心中 「鳥辺山心中」で知られた「お染半九郎の墓」といわれるものがある。二条城普請奉行付組下・菊池半九郎(22歳)と祇園水茶屋「若松」に出ていたお茶汲み女・お染(19歳)の「比翼塚」とされる。詳細は不明。 江戸時代前期、1626年旧9月29日に、お染と半九郎は恋仲になる。半九郎が江戸に戻ることになり、悲観した二人は鳥辺山の井戸に抱き合い身を投げたという。また、半九郎はお染に一目ぼれし、店に通ううちに公金にまで手を付け心中したともいう。徳川幕政下初の心中事件になった。 事件は当時の芝居や近松門左衛門の上方唄「鳥辺山」に歌われる。近代、1916年に、小説家・劇作家の岡本綺堂(1872-1939)は、事件を題材に脚色し、新歌舞伎「鳥辺山心中」を本郷座で上演した。 墓地内に「比翼塚」がある。塚は東面して建てられている。井戸桁の上に厨子が置かれ、屋形が載せられている。格子内に小さな石塔が立てられ、「宗秋信士」「妙秋信女」と刻まれている。 半九郎とお染にあやかり、塚の近くには江戸時代の歌舞伎役者、4世・中村歌右衛門(1798–1852)、4世・実川延三郎(1856-1888)などの墓もある。 なお、比翼塚は聖護院の森の心中事件の「お俊・伝兵衛の墓」と取り違えられたともいう。その後、「お染半九郎の墓」に改めたとも、お俊・伝兵衛の墓ままともいう。お俊・伝兵衛の墓とされるものは、積善院凖提堂(左京区)、実報寺(東山区)にもある。 ◆梅 境内の南西にかつて梅の大木があった。早咲きで知られ、幹は3つに別れていた。白い塀越しに満開の梅は国道1号線からも見えていたという。現代、2008年頃、樹勢衰え伐採された。その後、切り株から数本の新しい枝が伸び、いまでは白い花弁を付けている。 ◆墓 ◈開基・日親の逆修塔を納めた廟所に笠塔婆がある。その前に、日親を火葬した荼毘所跡がある。生前に立てられた。 室町時代後期、1488年に日親が没した後に、この地に埋葬された。当時は兵乱が続いたため、廟塔は土中に埋められ、上に草木が植えられ秘匿された。安土・桃山時代、1595年に掘り戻され、廟塔が整備された。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『祇園と舞妓』、『京都市の地名』、『事典 日本の名僧』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』 、『京都戦国武将の寺をゆく』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|