|

|

|

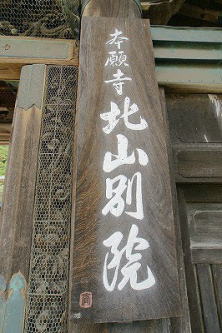

| 本願寺北山別院 (京都市左京区) Honganji-kitayama-betsuin Temple |

|

| 本願寺北山別院 | 本願寺北山別院 |

|

|

唐門  「親鸞聖人御舊跡」の石標   本堂  本堂、「聖水山」の扁額    鐘楼  梵鐘  御聖水  影向石(太子影向石)  「高祖大師聖水」の石標  「上宮大師太子影向石?」の石標  近くの湧水 |

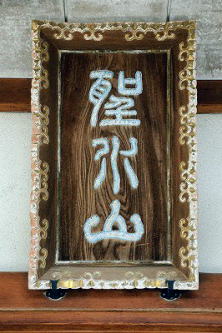

比叡山の南西にある本願寺北山別院(ほんがんじ-きたやま-べついん)は、親鸞)ゆかりの寺として知られている。養源寺と号し、山号は聖水山(せいすいざん)という。 浄土真宗本願寺派(西本願寺)、本願寺派の別院。本尊は阿弥陀如来。 本願寺派京都四カ別院の一つに数えられた。 ◆歴史年表 年代不詳、この地には、かつて、叡山三千坊の一つである養源庵(ようげんあん)があったという。当初は天台宗の比叡山延暦寺の末寺だった。(寺伝、『養源庵庵記』『北山御坊』) 平安時代、1181年、親鸞は青蓮院で得度後に、当寺で1年余り修学し、比叡山に上がったという。このため「御里坊(ごりぼう/おさとぼう)」と呼ばれたという。(寺伝) 鎌倉時代、1201年、親鸞は29歳の時に比叡山より下山し、六角堂への百日参籠を行った。この時、当寺に立ち寄り、井水により身を清めていたという。 その後、臨済宗・南禅寺派、さらに浄土宗・西山派十念寺の末寺に改宗している。 江戸時代、1670年/寛文年間(1661-1673)、南禅寺と十念寺の間で当寺の所属を巡り争いになる。町奉行により収公(寺地没収)された。以後、闕所地(けっしょち、財産没収地)として一時、廃庵になる。 1677年、一乗寺村薮里の正覚寺門徒・庄屋半兵衛が浄土真宗寺の再興を願い、寺地拝領を請願した。 1678年、許されて再興される。寺号は「養源寺」に改める。「御里坊(ごりぼう)」ともいわれた。 1680年、正覚寺より本願寺に献上されたともいう。本山直属の北山別院になり、輪番で住職を務めた。 1712年、信楽寺(信行寺)が養源寺(北山御坊)を拝領し、その後、再興を企てたともいう。 1732年、本願寺15世・住如は、北山別院の旧堂を山科別院の廟所の東側に移築し、「聖水山舞楽寺」とした。(『山城名跡巡行志』)。このため、「舞楽寺」の寺号が移され、以後、北山別院は荒廃する。 1765年、本願寺17世・法如により、伽藍再興になる。 1768年、信楽寺(信行寺)が養源寺(北山御坊)を再興後、本山に献上したともいう。 近代、1871年、西本願寺21世・明如により本堂が創建された。 1884年、与謝野礼厳が北山別院・養源寺に留守居として入る。 現代、1981年、現在の本堂が再建された。 ◆親鸞 平安時代後期-鎌倉時代中期の僧・親鸞(しんらん、1173-1263)。法名は綽空(しゃくくう)、善信、範宴、号は愚禿(ぐとく)、諡号は見真大師。京都の日野(伏見区)に長男として生まれた。父は藤原北家の流れをくむ日野有範。母は源氏の出身。幼くして両親を失う。1181年、叔父・日野範綱に連れられ、9歳で青蓮院・慈円のもとで出家得度し範宴(はんねん)と称した。以後、比叡山横川首楞厳院の堂僧として20年間修行を続けた。東塔無動寺谷の大乗院で修業する。1201年、29歳の時、比叡山を下り、六角堂に参籠、師・源空(法然)の導きにより、浄土教に帰依した。1204年、法然が定めた「七箇条制誡」弟子のひとりとして連署する。1205年、法然は『選択本願念仏集』の書写、法然肖像を描くことを許す。1207年、承元(じょうげん)の法難により、専修(せんじゅ)念仏停止(ちょうじ)にともない、35歳で越後に流罪になり、僧籍剥奪される。禿釈親鸞と自称する。1211年、赦免され、1214年、42歳で妻・恵信尼、子らとともに関東での布教を行った。晩年、1235年頃、恵信尼らと別れ、末娘・覚信尼と京都に戻る。1256年、長男・善鸞を義絶した。弟・尋有の善法坊で亡くなったという。浄土真宗の祖。90歳。 浄土真宗の教義が体系化された6巻からなる『教行信証』(1224)などを著した。この年に立教開宗し、「非僧非俗」を宣言する。罪深い身である者は、阿弥陀仏の本願力を信じ、念仏を唱えることが基本であるとした。絶対他力の自然法爾、悪人こそが本願により救われるという悪人正機を唱えた。 北山別院の地は、比叡山と六角堂の中間に位置している。親鸞は青蓮院から比叡山へ登る際に、当寺で1年余り修学をしたともいう。1201年、親鸞は29歳の時に比叡から下山し、六角堂への百日参籠を行った際にも、当寺に立ち寄ったという。 ◆与謝野礼厳 江戸時代後期-近代の僧・歌人・与謝野礼厳(よさの-れいごん、1823-1898)。旧姓は細見。通称は長蔵、名は尚綗、号は尚歌堂。丹後国(京都府)与謝郡生まれ。庄屋格農家・儀右衛門の二男。与謝野寛の父。13歳で加悦の浄福寺に入る。住職礼道の養子となる。1845年、西本願寺学林に入る。国学者・八木立礼と出会い、国学、和歌を学ぶ。若狭高浜・専能寺を経て、1857年、岡崎・本願寺掛所・願成寺に入る。この年、山崎はつ枝と結婚した。志士、薩摩藩とも関わる。小学校、療病院設立など社会福祉事業に関わる。1878年、願成寺が順照寺と合併し廃寺になり、1880年、鹿児島へ役僧として赴く。1884年、京都に戻り一乗寺・北山別院・養源寺に留守居として入る。1894年、高野村に移る。大田垣蓮月、天田愚庵らと交友した。歌集に鉄幹編『礼厳法師歌集』がある。76歳。 ◆建築 唐門、本堂、本堂が建つ。 「本堂」は、1981年に建てられた。鉄筋コンクリート造。 ◆聖水 境内北に、「御聖水(高祖大師聖水)」という井泉がいまも湧水している。 親鸞は、六角堂救世観音への百日参籠の際に、延暦寺より下り、この井水で喉を潤して身を清めていたという。親鸞は、比叡山より、一乗寺、北白川、出町を経て、河原町通から六角堂へ向かった。帰路も当寺に立ち寄り休憩していた。草鞋の紐を締め直して、比叡山に上がる急峻な雲母坂に向かったという。 ◆影向石 当寺の山号の聖水山も、この聖水に由来している。親鸞が休憩のために腰掛けたという腰掛石が井泉の傍らに残っている。 「影向石(太子影向石)」ともいう。ある時、親鸞の夢中に聖徳太子が現れ、生極楽の要文を授けたという。以来、親鸞は他力本願の教えを広めた。 ◆鐘 境内の梵鐘は、室町時代、1544年、明時代の中国で製造されたという。近代、1902年、大阪御花講により当寺に寄進された。 鐘の音色は、「春のまどろみを起こす」といわれている。 ◆舞楽寺 舞楽寺(ぶがくじ)はかつて、左京区一乗寺の南にある天台宗の寺院だったという。創建時期、開山は不明。 室町時代、1425年に「逢客寺(ぶかくじ)」とも記されている。(『薩戒記』)。1517年にも「舞楽寺」と記されている。(『二水記』)。鎌倉時代に、親鸞が同寺で水垢離(みずごり)をとると、飛鳥時代の厩戸王(聖徳太子)の影向があったとされる。戦国時代に廃寺になる。(『京都府愛宕郡村志』) 江戸時代、1682年、黒川道祐も「舞楽寺」と記している。(『北肉魚山行記』)。1692年に養源寺(北山別院)は、本願寺兼帯の「北山舞楽寺道場」として、所司代に届けられた。以来、養源寺は、地名化していた「舞楽寺」に因み「舞楽寺」とも呼ばれた。1705年、一乗寺(左京区)の南部は「舞楽寺」の地名で呼ばれていた。(『山城名勝志』)。近世後期(江戸時代)には、寺号も「舞楽寺」とされて混乱する。 江戸時代、1732年、本願寺15代・住如は、北山別院の旧堂を山科別院(山科区)の廟所の東に移築し、「聖水山舞楽寺」と名付けた。 舞楽寺(北山別院)は、江戸時代、天明年間(1781-1789)に、「松林山本願寺」と号したことから、山科別院も「松林別院」と呼ばれた。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都市の地名』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 上』、『日本の名僧』、『京都の明治文学』 、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|