|

|

|

| 延仁寺 (京都市東山区) Ennin-ji Temple |

|

| 延仁寺 | 延仁寺 |

|

|

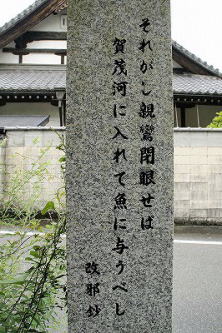

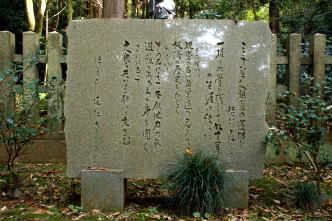

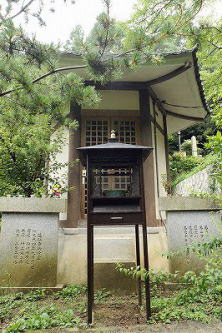

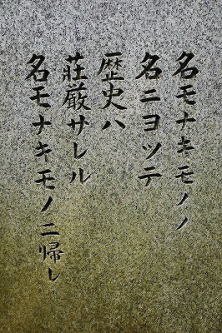

「親鸞聖人御荼毘所」の碑  「それがし親鸞閉眼せば 賀茂河に入れて魚に与うべし」、(『改邪抄』より、親鸞の言葉を覚如が書いたもの)  本堂  「洛東山」の扁額    市街地の眺望  親鸞聖人御荼毘所  親鸞聖人御荼毘所  親鸞聖人御荼毘所、六角形の石垣柵で囲まれている。  親鸞聖人御荼毘所  親鸞聖人御荼毘所  親鸞聖人御荼毘所  納骨堂  納骨堂の碑、「名モナキモノノ 名ニヨツテ 歴史ハ 荘厳サレル 名モナキモノニ帰レ」とある。  「親鸞聖人御荼毘所」からの市街地の眺望 |

今熊野に延仁寺(えんにん-じ)はある。この地、鳥辺野の南端は、平安時代より葬野、葬送の地として知られていた。山号は洛東山という。 真宗大谷派(東本願寺)、本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 創建の詳細は不明。 古代(奈良時代-平安時代)-中世(鎌倉時代-室町時代)、この地の鳥辺野は、葬送地だった。 平安時代、天台宗開祖・最澄(767-822)が開基ともいう。当初は「延仁寺光明堂」と称した。 鎌倉時代、1263年、旧11月28日、親鸞は亡くなる。末娘・覚信尼、子・益方(道性)、門弟により葬儀が執り行れ、この地で遺体は荼毘に伏されたという。(『恵信尼消息御伝鈔』『本願寺聖人絵伝』)。翌日、鳥辺野の北の大谷の墓に納骨される。当初の墓は、石造の笠塔婆の周りを木の柵で囲んだ簡素なものだった。 南北朝時代、1351年、浄土真宗本願寺第3世・覚如はこの地で荼毘に付されたという。(「慕帰絵詞」「最須敬重絵詞」)。遺骨はその遺言により、妻・善照尼の眠る本願寺西山別院(久遠寺)に納められた。その後、荒廃する。 江戸時代、正保年間(1644-1648)、泉涌寺塔頭・戒光寺の所有になる。本尊・阿弥陀如来も遷された。 1865年、尾張・西照寺の僧・恵隆により再興され、西光寺(さいこうじ)と称した。戒光寺より本尊を戻して安置した。 近代、1883年、大谷派本願寺門主・厳如(大谷光勝)はこの地を譲り受け、延仁寺と改称し再興した。 現代、2011年、真宗大谷派(東本願寺)宗史蹟第4号に指定された。 ◆親鸞 平安時代後期-鎌倉時代中期の僧・親鸞(しんらん、1173-1263)。男性。法名は範宴、綽空、善信、諡号は見真大師。京都の日野(伏見区)に長男として生まれた。父・藤原北家の流れをくむ日野有範。母・源氏の出身。幼くして両親を失う。1181年、叔父・日野範綱に連れられ、1181年、9歳で青蓮院・慈円のもとで出家得度し範宴(はんねん)と称した。以後、比叡山横川首楞厳院の堂僧として20年間修行を続けた。東塔無動寺谷の大乗院で修業する。1201年、29歳の時、比叡山を下り、六角堂に参籠、師・源空(法然)の導きにより、浄土教に帰依した。1204年、法然が定めた「七箇条制誡」弟子のひとりとして連署する。1205年、法然は『選択本願念仏集』の書写、法然肖像を描くことを許す。1207年、承元(じょうげん)の法難により、専修(せんじゅ)念仏停止(ちょうじ)にともない、35歳で越後に流罪になり、僧籍剥奪される。禿釈親鸞と自称する。1211年、赦免され、1214年、42歳で妻・恵信尼、子らとともに関東での布教を行った。晩年、1235年頃、恵信尼らと別れ、末娘・覚信尼と京都に戻る。1256年、長男・善鸞を義絶した。弟・尋有の善法坊で亡くなったという。浄土真宗の祖。90歳。 浄土真宗の教義が体系化された6巻からなる『教行信証』(1224)などを著した。この年に立教開宗し、「非僧非俗」を宣言した。罪深い身である者は、阿弥陀仏の本願力を信じ、念仏を唱えることが基本であるとした。絶対他力の自然法爾、悪人こそが本願により救われるという悪人正機を唱えた。 ◆覚如 鎌倉時代中期-南北朝時代の浄土真宗の僧・覚如(かくにょ、1271-1351)。男性。法名は宗昭、別号に毫摂。京都の生まれ。父・覚惠(親鸞の末娘・覚信尼の子)、母・周防権守中原某の娘の長男。1277年頃、隣房の天台宗・慈信房澄海に師事、1282年/1284年、延暦寺・宰相法印宗澄入門。1283年、法相の興福寺一乗院の信昭に入室。その没後、弟子・覚昭に学ぶ。1286年、興福寺一乗院で出家、受戒し覚如房宗昭と号し行覚に学ぶ。1287年、上洛した如信(親鸞の孫)、1288年、上洛した河和田・唯円より学ぶ。1290年より、父・覚惠らと東国親鸞の遺跡を巡拝する。1302年、覚恵と唯善の間に留守職就任問題、唯善事件が起こる。1306年、覚如・覚惠は三条朱雀に避難する。1309年、青蓮院により大谷廟堂留守職は覚如に継承されるとの裁定が下る。1310年、東国へ勧進と留守職承認懇願に赴き正式に留守職を継承する。1311年、御影像と影堂を再建する。1312年、大谷廟堂(大谷影堂)に「専修寺」の額を掲げるが、比叡山の反対により撤去する。1312年-1321年、本願寺の原型が形成された。1314年、長男・存覚に留守職を譲り、一条大宮に隠居する。1321年、大谷廟堂を寺院化し本願寺と号する。1322年、存覚を義絶、自ら別当職に復職する。1332年、陸奥国大網に赴き、東国門徒に宗義の相伝者であると認めさせる。1336年、足利尊氏による戦乱を避け近江に疎開する。1337年、久遠寺に移る。1338年、存覚の義絶を赦免し、別当職を譲る。1342年、存覚を再度義絶し、別当職に復職する。1350年、存覚の義絶を再度赦免する。別当職は覚如次男・従覚の子、善如が継承するとの譲り状を記す。親鸞の一代記『報恩講私記』、伝記『親鸞聖人伝絵』などを著わす。82歳。 没後、覚如は当初、東山・延仁寺で火葬された。遺骨はその遺言により妻・善照尼の眠る西山別院に納められた。現在、覚祖廟に葬られている。 ◆恵隆 江戸時代後期の僧・恵隆(?-?)。詳細不明。尾張・西照寺の僧。1865年、延仁寺の前身の寺を再興し、西光寺(さいこうじ)と称した。戒光寺より本尊を戻し当寺に安置したという。 ◆厳如 江戸時代後期-近代の真宗僧・厳如(1817-1894)。大谷光勝(おおたに-こうしょう) 。男性。法名は厳如、号は愚皐。 京都生まれ。父・東本願寺20世・達如(大谷光朗)、母・家女房・玉浦(梅ノ井)の3男。近衛忠煕の猶子。1828年、得度する。1841年、兄・宝如の死去に伴い、1846年、父の隠退により真宗大谷派21世になり、諱・光勝、法名・厳如に改めた。維新後、明治政府の仏教政策の大教院体制に反対し、真宗の統一管長職に就き、真宗の大教院からの分離独立を実現した。北海道の開教に尽力し、1858年、箱館・浄玄寺を御坊として開教する。1869年、維新政府に応じ開拓事業に着手した。1870年、長男・光塋(現如)を派遣する。1872年、伯爵に列した。1879年、幕末に焼失した阿弥陀堂、御影堂の再建を推進する。1883年、延仁寺を再興する。1885年、門跡号を復した。海外布教し、上海、釜山に別院を設ける。78歳。 ◆本尊 本堂に本尊の「阿弥陀如来」が安置されている。台座に「延仁寺常在」と刻まれている。江戸時代前期、正保年間(1644-1648)、泉涌寺塔頭・戒光寺に遷された。1865年、尾張・西照寺の僧・恵隆により再興された際に戻されたという。 ◆荼毘所 鎌倉時代、浄土真宗の祖・親鸞(1173-1263)は、延仁寺の地で荼毘に付されたという。「延年寺」とも呼ばれたという。ただ、鳥辺山小松谷の同寺と延仁寺とは別寺ともいう。 親鸞が荼毘に付された場所については諸説ある。真宗大谷派では、鎌倉時代中期、1262年旧11月28日に亡くなった親鸞の遺体は、当地で荼毘に付されたという。翌日、鳥辺野の北の大谷の墓に納骨された。当初の墓は、石造の笠塔婆の周りを木の柵で囲んだ簡素なものだった。その後、1272年に大谷西の大谷廟堂に遷された。 荼毘の地は、親鸞の曾孫で本願寺第3世・覚如の『御伝鈔』には、「鳥部野の南の辺、延仁寺に葬したてまつる」とある。 僧・湛然の考証「延仁寺旧地考」に基づき、この地、「火屋谷(ひやだに)」が荼毘地とされた。近代、1883年に大谷派本願寺門主・厳如はこの地を譲り受け、標石、柵などを整備した。 現在、寺から東山へ向う墓地の最上部に、「親鸞聖人御荼毘所」が設けられている。墓は、六角形の石垣柵で囲まれている。石板に刻まれている。「ここで聖人親鸞の遺体を焚いたと伝える。一握りの骨を残して九十年の生涯は終った。その時から、親鸞の名は自覚道の名になって救済の歴史をひらく。われらはいま、その名によって本願他力の教に遇い限りあるわが身を聞く。されば立って、大衆と共なる願いに生きむ。 洛東山 延仁寺」。 ◆地蔵尊 境内外にある地蔵堂は北向地蔵とも呼ばれ、かつての荼毘所跡に安置されていた地蔵尊という。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都市の地名』、『京都古社寺辞典』『日本の名僧』 、『山科事典』、 ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|