|

|

|

| 法界寺 (京都市伏見区) Houkai-ji Temple |

|

| 法界寺 | 法界寺 |

|

|

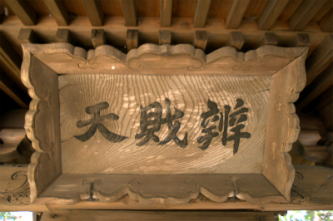

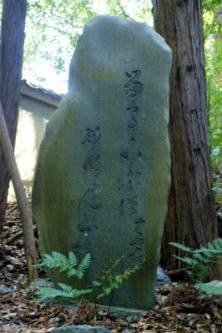

山門、薬医門、切妻、江戸時代(17世紀)    延段  本堂、薬師堂(重文)    薬師堂  薬師堂  薬師堂、外陣   外陣、内陣との間に格子戸の乳児のよだれ掛け  薬師如来立像(重文)、展示写真より。出産と育児のご利益があるという。  薬師堂  板扉の受け軸部分になる藁座、禅宗様  斗拱  板蟇股、禅宗様  延段  阿弥陀堂(国宝  阿弥陀堂、正面  阿弥陀堂、正面の縁   阿弥陀堂、東の縁、駕籠  阿弥陀堂  奥に阿弥陀堂、右に薬師堂  石燈籠  鐘楼  梵鐘  弁天堂  弁天堂  大師堂  井戸、手水鉢  池  池  「留守といふ小僧なぶらん山桜」芭蕉句碑  宝篋印塔  境内からの景観  【参照】日野御廟所、境内の東すぐ近くにある。  【参照】日野御廟所、日野有範の墓、石造五輪塔  【参照】日野御廟所、吉光尼の墓など日野家歴代の廟所となっている。  【参照】日野御廟所、藤原資巴卿、藤原資始朝臣の墓という。 |

法界寺(ほうかい-じ/ほっかい-じ)は、日野山を背にして建つ。「日野寺」「日野薬師」「乳薬師」ともいわれる。藤原氏の北家にあたる日野家の菩提寺(氏寺)とされてる。山号は東光山という。 真言宗醍醐派、本尊の薬師如来像。 西国薬師第38番霊場(西国薬師四十九霊場めぐり)。京の通称寺霊場43番、日野薬師。 本尊は、日野薬師(日野の薬師さん)、乳薬師ともいわれ、胎内仏を納めている。安産、授乳、子授などの篤い信仰を集める。御朱印が授けられる。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 平安時代、812年、日野家祖・真楯の子・内麿が最澄作の薬師如来小仏を円仁より譲られたともいう。 822年/821年、3代・日野(藤原)家宗は、比叡山延暦寺3代座主・円仁より贈られた最澄自刻という薬師如来小像(3寸)を安置する。また、公卿・藤原内麻呂(内麿)が円仁より、最澄自刻という薬師如来を譲られたともいう。 また、832年、日野家宗が戒壇建立の宣旨をおび、比叡山延暦寺に登った際に、最澄より自作の金銅薬師像を受け本尊としたという。当初は、天台宗とみられる。 1051年、文章博士・日野資業(すけなり)が出家の際に、日野山荘に薬師堂を建立した。この時、浄妙寺(木幡赤塚、木幡寺)の寺地2町を割譲した。藤原内麻呂が円仁より伝承した最澄自作と伝える薬師如来像を、大像の中に納め安置したともいう。以来、日野家の氏寺になる。 1060年以前、定朝作ともいう法丈六(大尺)の阿弥陀像が造立される。 1075年、大日経義釈が読まれる。 1081年頃、日野実綱により、娘(藤原宗忠の母)の菩提のために観音堂が建てられ、如意輪観音像を安置する。落慶は天台座主・良真が導師を務めた。その後も諸堂の建立が続いた。 1083年、俊家が発願し、その子・宗俊により丈六の阿弥陀像が造立される。 1084年頃、五大堂(大弐堂)が建立される。 1089年、日野実政以来、別当職を継承するようになる。 1091年、藤原宗俊は大宮より阿弥陀堂を一条東洞院に移し、一条殿とする。 1097年頃、法界寺に相好殊勝の丈六阿弥陀仏が安置されていた。知信は、日野南辺に阿弥陀堂を建立する。藤原宗忠は、一条殿北に小堂を建立した。 1098年、宗俊が発願し、その子・宗忠による一条小堂に丈六阿弥陀像を安置する。日野仏を模したもので、胎内に金泥法華経を納めた。 1114年、日野新塔心が柱立される。 1117年、宗忠は一条小堂を五女の墓上に移築し、弥勒堂(奥院弥勒堂)として半丈六弥勒像を安置する。 1118年、宗忠は、宗俊の忌日に際して、一条殿の仏堂より宗俊が造立した丈六仏2体を遷す。 1119年、観音堂を焼失する。本尊は損壊を免れる。宗忠は一条殿仏堂を日野本堂(法界寺)の北に移し、新阿弥陀堂とする。丈六阿弥陀仏も遷される。宗忠、その妻は薬師堂に参籠する。 1120年、宗忠は亡き母のために塔を建立し、釈迦如来、多宝如来、四天王像を安置する。宗忠は西御方の四十九日忌に際し、旧阿弥陀堂で曼荼羅供養した。忠実が発願、院覚作の丈六の阿弥陀如来像が造立される。後に法界堂に遷された。 1126年、宗忠は日野に門を建てる。 1127年、宗忠は阿弥陀堂の俊家の丈六仏を一条殿より新阿弥陀堂へ遷す。宗忠は、隆助に命じ、地蔵菩薩像を造立し、旧阿弥陀堂に安置した。 1129年、宗忠は方違えに参詣し、父・宗俊の遠忌を日野塔で行う。 1130年、新阿弥陀堂を建立し、宗忠が発願し、仏師・康助作による周丈六阿弥陀如来像を安置した。 1135年、観音堂が再建され、東大寺法花会堅義が行われる。 1137年、宗忠は妻・尼上の一周忌に際して小堂を建立し、半丈六の阿弥陀仏を安置する。この時、4棟の阿弥陀堂(当初の堂、知信、宗忠の2棟)が建ち並ぶ。 鎌倉時代、1195年、藤原任子(宜秋門院)は日野薬師堂で僧侶十二口により薬師経読経を行わせる。 1203年、藤原任子(宜秋門院)は日野薬師堂を参詣する。(『明月記』) 1205年、藤原任子(宜秋門院)は日野薬師堂に参籠した。 1215年、薬師堂を焼失する。 1216年、薬師堂が再建される。延暦寺の公円が供養の導師になる。 1221年、承久の乱によりに多くの伽藍を焼失している。 1226年、勘解由小路経光が阿弥陀仏について記している。(『民経記』) 嘉禄・嘉禎年間(1226-1235)、現在の阿弥陀堂を再建した。 1301年、薬師堂、五大堂、観音堂などを焼失する。 室町時代、1425年、七仏薬師のひとつとなり、勅使が遣わされる。 永亨年間(1429-1440)、醍醐寺と関係し、この頃、真言宗に改宗したともみられる。 応永年間(1467-1469)、細川氏世臣・香西又六の乱入により阿弥陀堂を除く諸堂を焼失した。 1470年、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失する。 1476年、足利義政が法界寺に渡御する。妻・日野富子の縁による。 1504年、信徒により薬師如来を納める函が造られた。 大永年間(1521-1528)、荒廃する。 1526年、連歌師・宗長は、法界寺(日野七仏薬師)、鴨長明閑居旧跡、重衡の墓などを訪ねている。(『宗長日記』) 1533年、三宝院門跡に属する。醍醐寺から100石を分与される。 大永・天文の頃(1521-1555)、戦火により焼失した。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、織田信長の兵火により薬師堂が焼失する。 1598年頃、醍醐寺から100石を分与された。 江戸時代、1670年頃、荒廃した。(『醍醐随筆』) 1809年/文化年間(1804-1818)、西本願寺は、日野を親鸞誕生地とし、衰退していた法界寺の復興も行う。庫裏の修造、近くに日野誕生院の創建などを行う。本願寺18世・文如は日野別堂を建てた。 近代、1899年、阿弥陀堂が解体修理される。 1904年、大和龍田の伝燈寺本堂(灌頂堂)を移築し現在の薬師堂とする。 ◆藤原 家宗 平安時代前期の公卿・藤原(日野) 家宗(ふじわら-の-いえむね、817-877)。男性。父・藤原北家、民部少輔・藤原濱雄、母・息長氏の娘の長男。文章生になり、856年、正六位上から従五位下に叙位される。857年、右少弁、863年、左中弁、868年、蔵人頭、870年、右大弁、871年、参議。822年、伝領地日野に法家寺を建立し、最澄自作の薬師如来の小像を安置したという。60歳。 ◆藤原 資業 平安時代中期-後期の公卿・歌人・藤原(日野) 資業(ふじわら-の/ひの-すけなり、990/988-1070)。男性。通称は日野三位、法名は素舜(そしゅん)。父・藤原有国、母・典侍従三位・橘徳子(一条天皇乳母)の7男。家宗の5代孫にあたる。蔵人、播磨、伊予などの地方官を務めた。1003年、文章得業生。以後、式部少・大丞,六位蔵人、大内記、左衛門権佐・検非違使などを歴任した。1017年、文章博士になり、第68代・後一条天皇の侍読を務めた。丹波守。1045年、従三位非参議になる。1051年、出家し素舜(そしゅん、素寂)と号した。日野山荘に法界寺・阿弥陀堂、薬師堂などを建立し一族の氏寺とした。以後、日野を家名にする。和歌、文章道に優れる。歌は『後拾遺和歌集』などにある。日野に法界寺文庫を作ったという。83歳。 法界寺(山科区)で亡くなる。 ◆藤原 宗忠 平安時代後期の公卿・藤原 宗忠(ふじわら-の-むねただ、1062-1141)。男性。号は中御門右大臣、中御門宗忠。父・藤原北家中御門流の権大納言・藤原宗俊、母・藤原実綱の娘の長男。1099年、参議、内大臣、1136年、右大臣。蔵人、蔵人頭として第73代・堀河天皇に仕えた。藤原師通、忠実の家司になる。日記『中右記』(1087-1138)は50年間にわたり、平安時代後期の基礎史料になる。従一位・右大臣。号は中御門右大臣。80歳。 ◆聖覚 平安時代後期-鎌倉時代中期の僧・聖覚(せいかく/しょうかく、1167-1235)。男性。安居院(あぐい)の法印。藤原通憲の孫。父・澄憲法印。比叡山東塔北谷竹林房の静厳(じょうごん)法印に学び、恵心・檀那の両流を相伝した。里坊・安居院に移り、父と共に唱導の安居院流を開く。唱導法談を行う。学識と弁舌に長けた。法然に師事し浄土教に帰依した。九条兼実の願いにより、法然のマラリア(瘧、おこり)と自らの病を唱導により治したという。1227年、嘉禄の法難で念仏停止を進言した。他力専修念仏を説く『唯信抄』を著す。安居院で亡くなる。69歳。墓と伝えられる五輪塔が西法寺本堂前庭にある。 謡曲「源氏供養」にも語られた。聖覚を親鸞も慕ったという。なお、近年、聖覚は承元の法難に加担し、法然、親鸞を裏切ったともいわれている。 ◆親鸞 平安時代後期-鎌倉時代中期の僧・親鸞(しんらん、1173-1263)。男性。法名は綽空(しゃくくう)、善信、範宴、号は愚禿(ぐとく)、諡号は見真大師。京都の日野(伏見区)の生まれ。父・藤原北家の流れをくむ日野有範、母・源氏の出身の長男。幼くして両親を失う。1181年、叔父・日野範綱に連れられ、1181年、9歳で青蓮院・慈円のもとで出家得度し範宴(はんねん)と称した。以後、比叡山横川首楞厳院の堂僧として20年間修行を続けた。東塔無動寺谷の大乗院で修業する。1201年、29歳の時、比叡山を下り、六角堂に参籠、師・源空(法然)の導きにより、浄土教に帰依した。1204年、法然が定めた「七箇条制誡」弟子のひとりとして連署する。1205年、法然は『選択本願念仏集』の書写、法然肖像を描くことを許す。1207年、承元(じょうげん)の法難により、専修(せんじゅ)念仏停止(ちょうじ)にともない、35歳で越後に流罪になり、僧籍剥奪される。禿釈親鸞と自称する。1211年、赦免され、1214年、42歳で妻・恵信尼、子らとともに関東での布教を行った。晩年、1235年頃、恵信尼らと別れ、末娘・覚信尼と京都に戻る。1256年、長男・善鸞を義絶した。弟・尋有の善法坊で亡くなったという。浄土真宗の祖。90歳。 浄土真宗の教義が体系化された6巻からなる『教行信証』(1224)などを著した。この年に立教開宗し、「非僧非俗」を宣言した。罪深い身である者は、阿弥陀仏の本願力を信じ、念仏を唱えることが基本であるとした。絶対他力の自然法爾、悪人こそが本願により救われるという悪人正機を唱えた。 ◆仏像 ◈常行のための阿弥陀堂内には四天柱内須弥壇中央に、「阿弥陀如来坐像」(280㎝)(国宝)が安置されている。平安時代、11世紀(1001-1100)末の丈六坐像になる。「京の三阿弥陀(ほかに平等院像、法金剛院像)」の一つに数えられる。 かつて5体の阿弥陀像が安置されていたともいう。平安時代後期、1060年以前、定朝(?-1057)作の法六丈仏ともいう。(『兵範記』)。また、1098年、宗俊発願、宗忠完成の法丈六ともいう。平等院鳳凰堂の本尊に最も近いとされる。 繊細な表現が見られる。半眼であり、表情にはあどけなさがある。結跏趺坐、印相は上品上生(弥陀定印)、薄い衣、流れるような衣文が見られる。鎌倉時代作とみられる八角九重の蓮華座の上に坐し、鎌倉時代作の光背は飛天が配してある飛天光を背にしている。周縁部も鎌倉時代の後補になる。二重円相(二重輪光)、透彫の雲炎による。木造、ヒノキ材、寄木造、漆箔。 阿弥陀堂は正方形をしており、板敷きで中心に阿弥陀如来像を安置する。平安時代後期には、仏像のまわりを念仏を唱えながら廻る常行三昧という行道の名残になる。鎌倉時代(創建時とも)の天蓋は、華形、銅鏡を中心にする。修正会(1月14日)では蔀戸が開かれる。 ◈厨子内に「慈恵大師坐像」(47.5㎝)が納められている。鎌倉時代、13世紀(1201-1300)半に造仏されたとみられている。 ◈薬師堂内陣須弥壇上の厨子内に、平安時代作の秘仏「薬師如来立像」(重文)(88㎝)がある。創建時に造立されたとみられる。京の七薬師の一つとされる。 薬師堂・薬師如来についての伝承がある。平安時代後期、1051年、文章博士・日野資業(990/988-1070)が出家の際に、日野山荘に薬師堂を建立した。この時、浄妙寺(木幡赤塚、木幡寺)の寺地2町を割譲した。公卿・藤原内麻呂(756-812)が円仁(794-864)より伝承した薬師如来像の小像があった。最澄(767-822)自作とされた。薬師如来像は、新たに造られた薬師如来立像の中に納められ、薬師堂に安置されたという。以来、日野家の氏寺になった。 右手は施無畏印、左手は右手の位置まで持ち上げ、掌に薬壺を持つ。平安時代初期の印相という。衣に截金文様が施されている。頭部、体部は、別に作られ内刳され、胸肉身、両手、両足首から先は別材により接合している。当時としては珍しいサクラ材を染めている。かつて日野氏に伝わった胎内仏として、最澄(伝教大師)自作という3寸(9㎝)の「薬師如来像」が納められていたという。現在は室町時代作という「薬師如来像」(32.5㎝)が納められている。木造、サクラ材、寄木造、玉眼嵌入、素地。非公開。 ◈脇侍として、厨子内に「日光・月光菩薩立像」も納められている。鎌倉時代作になる。 ◈左右の須弥壇厨子内に「十二神将立像」(重文)(64cm)がある。鎌倉時代作になる。十二神将は薬師如来の眷属になる。木造、彩色、切金文様、玉眼。さらに、厨子前には牛王宝印を挟んだ柳の棒が立てられている。 ◆建築 ◈「阿弥陀堂」(国宝)は、建立年が確定していない。平安時代後期、1118年には建立されていたという。鎌倉時代前期、1221年に戦乱で焼失し、1226年頃に再建されたともいう。1130年の待賢門院御願の堂ともいう。藤原時代(894-1285)の浄土教、末法思想の影響下で建てられた。典型的な方形阿弥陀堂建築の一つとされる。丈六堂とも呼ばれていたという。 当初、側柱の両側面前1間、背面中央間の扉口を除いた側背面裳階に小室(参籠所)があったという。周囲一間の廂(ひさし)、吹き放ちの裳階を付け、正面の廂は一段高く軒上げになっている。軽い軒反りが見られる。周囲に縁板を張る。屋根の頂点に置かれる宝珠露盤(ろばん)が付けられ、屋根の勾配も緩やかになっている。5間5面、重層宝形造、柱間開放の一重裳階付、檜皮葺。 内部は中央に円柱の四天柱(5m×周囲1.66m)を立て、須弥檀がある。柱内内法長押上の壁面は三間に分け、円束を立てる。内法長押、頭貫で固め束上に三斗二段組み、天井桁を受ける。折上小組天井に、大天蓋を吊るす。間斗束左右に笈形、方三間の内陣小壁(漆喰壁)には、鎌倉時代創建時の8面の彩色された天人壁画(重文)が描かれている。散華しながら空中を舞う飛天姿になっている。近代、1949年の法隆寺金堂壁画焼失後は、完全なものとしては最古のものになった。内陣外側には、定印の阿弥陀如来坐像が描かれている。小壁間の飾り文様は、興福寺北円堂と類似する。間斗束両脇に唐草の笈形、鎌倉時代の四天柱には金剛界曼荼羅の16体の仏像(総計64体、36尊、賢劫16尊、12天)と宝相華文様(重文)、支輪、各天井にも宝相華文様が描かれている。 阿弥陀堂の須弥檀は、和様基本を踏襲し、黒漆であり、地覆、束、框を組み嵌板に横連子を入れ、周囲に跳高欄を立て、階段が付く。 ◈本堂の「薬師堂」(重文)は、室町時代中期、1456年に建立された。(棟札)。近代、1904年に当寺に移築された。かつて、奈良県斑鳩町竜田にあった法隆寺塔頭・伝燈寺(でんとうじ、伝灯寺)の灌頂堂という。現代、1993年-1994年、屋根が葺き替えられた。四方に縁付。中央3間に板扉、両脇に連子窓。側面前1間に板扉。内部の外陣に格天井、内陣に折上格天井。寄棟造、5間4間、単層、本瓦葺。 ◈「鐘楼」は、江戸時代後期、1847年に建立された。 ◆阿弥陀堂壁画 阿弥陀堂の内陣、漆喰塗りの内外の小壁(上方、長押上)には、鎌倉時代創建時の8面の彩色壁画(重文)が描かれている。壁は束により各面ともに3分されている。北面、南面の中央に雲上の火舎図、楽器図、ほかの面に飛天(76.2×146cm)10面を描く。飛天は宙を舞い、蓮華を持った華盤をとる。現代、1949年の法隆寺金堂壁画焼失後は、完全なものとしては最古のものになる。 内陣外側には、定印の阿弥陀如来坐像2体ずつが筋彫りの上に墨線で描かれている。 鎌倉時代の四天柱には文様帯(連珠文、宝相華団花文を5段、円相の外に迦陵頻伽、内に宝相華団花文、下に文様帯)、尊像帯(月輪内に1体、4段)が交互に飾られている。極彩色であり、麻布の地に描かれている。 彩色、朱線、墨線による尊像は、金剛界曼荼羅の16体の仏像(総計64体、36尊、賢劫16尊、12天)と想像上の花模様の宝相華文様(重文)、支輪、各天井にも宝相華文様が描かれている。 ◆庭園 境内に池(京都市指定史跡)が造られている。詳細は不明。浄土をあらわす宝池という。 ◆文化財 ◈阿弥陀堂内の鎌倉時代の小壁絵(重文)に著色の定印阿弥陀如来像、飛天、笈形の唐草紋様、折上格天井支輪板に蓮華、宝相華の紋様がある。 ◈俵屋宗達の「猪頭和尚」「布袋図」がある。 ◈「梵鐘」は江戸時代中期、1712年に鋳造された。施主は伏見萬人講による。 ◆石造物 ◈「石燈籠」は、江戸時代中期、1717年に立てられた。 ◆日野 境内のある日野一帯は、平安時代には天皇、公家の遊猟地として知られた。地名としての日野の初出は、平安時代前期、795年の「猟二於日野」(『類聚国史』)といわれている。 日野の地名にまつわる伝承がある。飛鳥時代、655年、藤原氏の始祖で政治家・中臣鎌子(藤原鎌足)は、この地の萱尾の荘を訪れ、老翁の姿をした天押雲命(あめのおしくものみこと)に出逢う。 老翁はこの地に祀ると、家より天皇を補佐する臣が出るという。鎌子は社殿の建立を決める。この地が、奈良・春日野に似ていたことにあやかり、「春日野」との標を立てたという。やがて、春日大社の神使である一頭の鹿が現れ、「春」の字を舐めて消したため、その後、「日野」と名付けたという。 ◆日野氏 平安時代中期、公家の藤原北家・内麻呂一門は、土着し、房前(ふさざき)より3代目・真夏(まなつ)から日野氏を名乗る。日野氏は、山城国宇治郡日野に、法家寺、法界寺を建立し、薬師如来の小像を祀り氏寺としたことから家号とした。 一族には、鎌倉時代初期の浄土真宗開祖の親鸞(1173-1263)、鎌倉時代末期の日野資朝(1290-1332)、日野俊基(?-1332)は、後醍醐天皇の討幕計画に関与した。室町時代、足利義尚の代まで足利将軍家と結縁し、8代・足利義政の室・日野富子(1440-1496)などがいる。 ◆乳薬師 本尊の薬師如来像は乳薬師といわれる。乳の足りない母親は、薬師堂に参籠し、乳米(ちごめ)という白米をもらい、毎日3粒ずつ粥に混ぜて炊いた。これを食すると乳がよく出るようになる。お礼には一升の米を寺に納めたという。 内陣、1間の外陣、内陣との間に格子戸には乳児のよだれ掛けが数多く奉納されている。乳の出ない母親が祈願する。御詠歌「おさなごは つえよ柱のひのやくし ちちを賜る母とこそしれ」。 ◆文学 芭蕉句碑「留守といふ小像なぶらん山桜」は、江戸時代後期、1800年に建立された。 ◆鴨長明の伝承 法界寺を菩提寺にした日野家は、鎌倉時代前期の鴨長明(1155-1216)が方丈庵に移ってからも親交があったという。行き来があったともいう。 ◆墓 ◈境内に、江戸時代中期、1712年建立の宝篋印塔がある。 ◈親鸞の父・日野有範の墓と伝えられる五輪塔が寺域の東にある。有範の父・経尹は阿波権守だった。有範は、親鸞4歳を残して亡くなったとも、皇太后宮の大進を退くと出家し、三室戸に隠棲し老年に至るまで生きていたともいう。 ◆樹木 ボダイジュがある。 ◆裸踊 修正会(しゅうしょうえ)(1月7日-14日)では薬師堂で天下泰平、五穀豊穣を祈願する。最終日の結願(けちがん)(1月14日)の夜、「裸踊(はだかおどり、日野裸踊)」(京都市登録無形民俗文化財)が行われる。 精進潔斎した下帯一つの男たちが、井戸で水垢離(みずごり)を取った後、晒し木綿の褌を締める。二組(少年、青壮年)に分かれ、阿弥陀堂広縁で揉みあう。頭の上で合掌し、「頂礼(ちょうらい)、頂礼」と声を上げる。 後に、柳の棒の先に法印を挟んだ除災招福、虫害除けの「牛王宝印」札が頒布される。この祈祷札には、薬師如来の梵字が捺されている。締められた褌は、安産祈願として妊婦の腹帯に用いられる。 ◆年間行事 修正会(1月7日-14日)、修正会・結願(けちがん、1月14日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『旧版 古寺巡礼京都 29 法界寺』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都の地名検証 3』、『仏像』、『京都の仏像』、『京都仏像を訪ねる旅』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『京都・美のこころ』、『日本美術全集 7 浄土教の美術』、『絶対に訪ねたい!京都の仏像』、『日本の美仏図鑑』、『京都傑作美仏大全』、『社寺』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『事典 日本の名僧』、『日本の名僧』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京の寺 不思議見聞録』、『京都 神社と寺院の森』、『平成28年度春期 拝観の手引』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 日本の美をめぐる 45 平等院と極楽往生』、『週刊 日本の仏像 第23号 醍醐寺 国宝薬師三尊と法界寺・阿弥陀如来』、「朝日新聞 2020年12月18日付」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|