|

|

|

| * | |

| 佛光寺 (京都市下京区) Bukko-ji Temple |

|

| 佛光寺 | 佛光寺 |

| |

|

大師堂門(御影堂門)  大師堂門   阿弥陀堂門(本堂門)    勅使門  勅使門  玄関門  台所門  台所門   本堂(阿弥陀堂)  本堂  本堂  本堂  本堂  本堂、阿弥陀如来立像    本堂、南側、西半分は土蔵様  本堂、妻飾り   渡り廊下   大師堂(御影堂)   サクラ   イチョウ  大師堂  大師堂  大師堂、親鸞聖人坐像  大師堂  大師堂、右は黒書院の入り口  南書院、この奥に白書院がある。  鐘楼  鐘楼、梵鐘   手水舎  手水舎  手水舎  手水舎  サルスベリ    D&DEPARTMENT KYOTO   d食堂  サルスベリ  【参照】豊園(ほうえん)水、洛央小学校南  【参照】豊園水 |

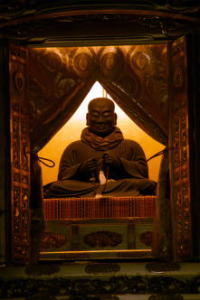

高倉通仏光寺下ル西側に佛光寺(ぶっこう-じ、仏光寺)はある。山号を渋谷山(じゅうこく-さん)という。尼僧・了明(りょうみょう)以来、性差にとらわれない開かれた教団を目指している。 真宗佛光寺派本山。本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 創建・変遷の詳細は不明。 鎌倉時代、1212年、越後流罪より帰京した開祖・親鸞は京都に戻り、五条西洞院の花園亭に止宿した。その後、山科東野に草庵を結んだという。その後、弟子・真仏(しんぶつ)に託して関東布教の旅立ったという。(寺伝)。また、親鸞六老僧のひとり源海により、山科に草庵が結ばれたという。(『大谷遺跡録』『親鸞聖人正明伝』)。第84世・順徳天皇(1197-1242)により、厩戸王(うまやどのおう、聖徳太子)にまつわる「興隆正法(こうりゅうしょうぼう)」の勅願を贈られ、当初は「興隆正法寺」、後に略して「興正寺」とした。「正しい法を興し栄えさす」の意がある。 1320年、聖徳太子像の開眼があり、願主・了源は5世・了海の遺骨を頭中に納めたという。(像内文書)。同年、了源により、京都・今比叡汁谷(しるたに、渋谷、現在の京都国立博物館付近)に移転したともいう。 1324年、7世・了源は山科に寺を建立したともいう。覚如は寺名を「興正寺」とした。(『存覚一期記』) 1327年、本尊が盗難に遭う。 1326年、了源は、存覚の指導により絵系図を作り布教を拡大する。 1328年頃/1330年/1320年、了源により、京都・今比叡汁谷に移転したという。第96代・後醍醐天皇は「阿弥陀佛光寺」の寺号を贈り、略して「佛光寺」の寺名になった。了源は、仏光寺派中興の祖とされた。 1331年、焼失している。(『存覚一期記』) 南北朝時代、1334年、再建された。本尊が開眼される。(『存覚一期記』) 1336年、源鸞の病没後、了源の妻・8世・了明が門主を継ぐ。 1352年、延暦寺大衆、祇園社により破却される。(『祇園社家記録』) 室町時代、本願寺を圧倒するほどの隆盛になる。 1465年、比叡山による本願寺破却の際には、妙法院門跡の口入により佛光寺の破却は免れた。(「仏光寺文書」)。10世・唯了以来、得度、受戒は妙法院で行われていた。 1468年、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失している。その後、摂津平野へ一時移転した。以後、寺勢は衰える。 1469年、14世・経豪(きょうごう)が就く。 文明年間(1469-1487)/1481年、経豪は末寺門徒を率い、本願寺の蓮如に帰依し、興正寺を創建した。そのため、佛光寺は弟・経誉が14世に就き再興する。有力末寺48坊中にわずか6坊(中坊、西坊、南坊、角坊、奥坊、新坊)のみが残り、以後衰退する。 安土・桃山時代、1586年、豊臣秀吉の東山渋谷での大仏殿造営に伴い、代替地の竜臥城跡地(現在地、五条坊門高倉)へ移転になる。 1596年、京都大地震により御影堂など諸堂が倒壊・損壊する。(『御影堂奉加帳』) 江戸時代、1603年、御影堂が再建される。6坊が経費を負担し、用材は大坂、近江より運ばれた。(『御影堂作事使日記』) 1606年、慶長の大地震により倒壊している。 1647年、境内は東西93間、南北33間あり、祖師堂15間4面、弥陀堂10間4面あった。(『仏光寺記録』) 1654年、御影堂が再建される。 1788年、天明の大火により御影堂、阿弥陀堂、大善院、唐門、茶所などが類焼した。 1802年、再建される。 1803年、御影堂、阿弥陀堂などの諸堂、堀、長倉の塀なども描かれている。(『二十四輩順拝図絵』) 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震)で土蔵が崩落し、仏光寺通の通行が止まる。(『甲子夜話』) 1864年、禁門の変(元治の大火)により御影堂、阿弥陀堂が焼失した。 近代、1884年、御影堂が再建された。 1904年、本堂(阿弥陀堂)が再建されている。 現代、2014年、境内に「D&DEPARTMENT KYOTO / d食堂 」が開店した。 ◆了源 鎌倉時代中期-南北朝時代の真宗の僧・了源(りょうげん、1295-1336)。男性。号は空性(くうしょう)。父・興正寺4世・了海の3男。興正寺7世を継ぐ。1324年、了源は山科に一宇を建てた。覚如は興正寺と命名した。1328年頃/1330年/1320年、寺を洛東渋谷に移し、第96代・南朝初代・後醍醐天皇より佛光寺の名を授かり改称した。1336年、布教中に伊賀で殺された。41歳。 日本初で真宗教団を組織した。浄土真宗佛光寺派。佛光寺派中興の祖、真宗教団中興の祖とされる。(佛光寺所伝)。 また、もと武家家人の中間(俗名は金森弥三郎)ともいう。覚如に学び興正寺を建立した。焼失後に再興する。光明本尊、交名帳、絵系図を使った結縁勧進により、西日本での多くの信者を獲得し、真宗教団組織の基礎を築く。(本願寺所伝)。 逸話があり、伊賀(三重県)七里峠で賊に襲われた。死に臨んで賊徒に対し「この者を罪することなかれ、回心の気あり、よく後生を教ゆべし」と諭したという。 ◆源鸞 鎌倉時代後期-南北朝時代の真宗の僧・源鸞 (げんらん、1319-1347) 。詳細不明。男性。父・了源、母・了明の長男。佛光寺8世を継ぐ。1347年、在職13年で病没した。28歳。 ◆了明 鎌倉時代後期-南北朝時代の真宗の尼僧・了明(りょうみょう、1294-1376)。詳細不明。女性。俗名は順子。出自は不明。7世・了源の妻。8世・源鸞、10世・唯了の母。1347年、源鸞の病没後に後家尼として佛光寺派9世になる。教団の実質上の宗主を勤め教団が拡大した。男尊女卑の時代では稀有なことだった。以後、教団は女性に開かれる。83歳。 ◆存覚 鎌倉時代後期-南北朝時代の真宗の僧・存覚(ぞんかく、1290-1373)。男性。京都の生まれ。諱は光玄(こうげん)、通称は中納言、法印権大僧都。父・本願寺第3世・覚如、母・僧・教弘(きょうこう)の娘の長子。東大寺で受戒し、興親と称した。以後、延暦寺の尊勝院玄智に師事し、十楽院、証聞院などで修学する。この間、日野俊光の猶子になり光玄と称し、存覚と号した。1310年以後、父・覚如を補佐し門弟教化にあたる。1316年、室・奈有を迎え、5男3女をもうけた。1322年、1342年、教学上の相違・家庭問題などにより、父・覚如から2度にわたって義絶された。父子和解後も存覚は本願寺留守職を継がなかった。1353年、大谷の北辺今小路に常楽台を創建し、親鸞の『教行信証』の初めての注釈書『六要鈔』10巻を完成させる。1373年、大谷の北辺今小路で没した。著『浄土真要鈔』『選択集註解鈔』など多数。84歳。 博学・文才があり、本願寺教団の教学基礎の確立に寄与した。関東など広く教化する。了源の興正寺(のち佛光寺)創建をたすけた。その生涯は、子・綱厳(こうごん、慈観)に口述筆記させた『存覚上人一期記』がある。 ◆湛幸 鎌倉時代後期の仏師・湛幸(たんこう、?-?)詳細不明。男性。尾張法印湛幸。慶派仏師。京都・佛光寺の聖徳太子立像、兵庫県有馬・善福寺の南無仏太子像、佐賀県にも仏像が残されているという。 ◆円空 鎌倉時代後期の僧・円空(えんくう、?-?)。詳細不明。男性。乗専。覚如に教えを受けた。出雲路派本山・豪摂寺を開いた。 ◆良円 南北朝時代の画僧・良円(りょうえん、?-?)。詳細不明。男性。法橋。1362年、摂津多田(兵庫県)の光遍寺を開いた空円の像を描いた。 ◆経豪 室町時代中期-後期の浄土真宗の僧・経豪(きょうごう、1451-1492)。詳細不明。男性。法名は尭円。京都の生まれ。父・佛光寺12世・性善(しょうぜん)、母・西園寺実種の娘の長男。1469年、佛光寺14世を継ぐ。比叡山の横槍が入る。1481年、多くの末寺(48坊中42坊)を率いて佛光寺を去る。諸国門徒の大半も従った。本願寺派・蓮如に帰依し、蓮教と改名した。山科に佛光寺の旧称を号した興正寺を建てた。42歳。 ◆経誉 室町時代中期-後期の浄土真宗の僧・経誉(きょうよ、1455-1512)。男性。号は乗蓮社、諡号は勧喜心院。父・佛光寺12世・性善、母・西園寺実種の娘の2男、経豪(蓮教)の弟。二条持通の猶子になる。知恩院・徳山和尚の弟子になる。1481年、兄の佛光寺第14世・経豪が本願寺法主・蓮如を慕い出奔し、末寺46坊のうち42坊が佛光寺から離れた。前法主・叔父・光教らの意向により、佛光寺第14世を継いだ。以後、佛光寺立て直しに尽力し、残った6坊を重用する。摂津国平野(大阪府)の檀家・奥野清順に末寺転派阻止に功があったとし、親鸞ゆかりの宝器・漢方薬を授かったという。1483年、先の応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失した佛光寺の再建を募った。同年、法眼に叙任され、1487年、大僧都に任じられた。58歳。 ◆真意尼 江戸時代後期-近代の尼僧・真意尼(?-?)。詳細不明。女性。第25世管長・真達の妻。1888年、第27世管長に就き、2人目の女性管長になる。現在の両堂などを再建する。1905年、管長を退職した。 ◆仏像・木像 ◈本堂安置の「阿弥陀如来立像」(99.5㎝)は、内陣須弥壇上に安置されている。平安時代末期作とみられる。了源の「山科佛光寺造立勧進帳」に記された「弥陀の尊形においては、有縁の古像を得てこれを渇仰し」に相当するという。温和な尊顔と長い脚が特徴であり、納衣は通肩、来迎印を結ぶ。 像底は2㎝上げ底。納衣に盛上彩色、載金による袈裟文様があり、了源の取得時に加えられたともいう。木像、寄木造、彫眼。 ◈本堂脇壇に美仏、「厩戸王(聖徳太子)立像」(94.5㎝)(重文)が安置されている。像内に鎌倉時代後期、「元応二年(1320年)正月廿八日」銘の造立文書が納められていた。近代、1934年に、造立文書・了海の遺骨(骨粉)包紙が頭中より発見された。7世・了源が山科に念仏道場を建てる際に、願主になり尾張法印湛幸(たんこう)が造仏した。文書は、円空が筆をとり、、了源は花押だけをすえている。1939年に重文指定された。 16歳の厩戸王(聖徳太子)像とされ、父の第31代・用明天皇の看病をした際の姿という。「孝養太子像」といわれ、比較的に早い時期の基準例になる。美豆良(みずら、角髪、髪を左右に分け、毛先をそれぞれ耳の辺で結び綰[わが]ねた髪型)を結う。三角形の目が慄然としている。袈裟に横被、右手に笏、左手に柄香炉を持つ。像内に了源の師・父である了海の木像を納める。理知的な風貌、豪華で写実的な衣装表現により、現存する太子像の中で最高作品の一つとされている。 木造、彩色、寄木造、胎内を内刳、玉眼嵌入。 ◈本堂両余間に彫像の「七高僧坐像」がある。龍樹・天親(インド)、曇鸞・道綽・善導(中国)、源信・源空(日本)になる。 後醍醐天皇位牌を安置する。 ◈本堂脇壇に「法然上人坐像」を安置している。 ◈「了源木像」(80.1㎝)は、南北朝時代、1344年作になる。像内に「康永三年(1344年)」年記の納入品があった。 ヒノキ材、寄木造、彩色仕上げ、玉眼嵌入。 ◈大師堂の内部須弥壇上に「親鸞聖人坐像」、両脇壇に「中興了源上人坐像」、「前住上人絵像」、両余間に「九字と十字の名尊号」を掲げている。 ◆建築 ◈ 「阿弥陀堂門(本堂門)」は、近代、1879年に建立された。四脚門、切妻造、前後に唐破風、銅版葺。 ◈ 「御影堂門」は、扉・脇・腰の各所を彫刻で装飾している。切妻四脚門。 ◈ ほか「勅使門」、「玄関門」が建つ。 ◈「阿弥陀堂(本堂)」は、近代、1904年に再建されている。本尊・阿弥陀仏を安置している。向背に三層の垂木がある。 10間4面(間口15.6m、奥行21.25m)。単層、入母屋造、本瓦葺。 ◈「大師堂(御影堂)」は、近代、1884年に再建された。親鸞聖人坐像他を安置する。 間口26.5m、奥行33.1m、向拝は間口10.2m。単層入母屋造、本瓦葺。 ◈ 大師堂の北に、黒書院、白書院、南書院、寝殿、大玄関がある。 ◆文化財 ◈ 「光明本尊」は、南北朝時代、1356年に法橋良円(?-?)による。畳一枚ほどの絹布に描かれていている。中央に「南無不可思議光如来」の九字の名号を書き、釈迦・弥陀二尊、印度・中国・日本三国の諸高僧、厩戸王(聖徳太子)の像を描き、後ろより光明が輝く本尊図をいう。親鸞没後、南北朝時代にかけて多く描かれ、佛光寺派末寺に多く伝わる。滋賀県西通寺のものが最高の作品といわれている。 ◈ 紙本着色「絵系図」(重文)は、了源の頃、道場に所属する門徒の肖像を描いて名簿代わりにした。師弟関係が系図として書かれている。了源(1295-1336)が本願寺存覚(1290-1373)の指導を受けて製作したのが始まりという。その当初のものとみられ、「序題」と呼ばれる巻頭の趣意書・像主の法名は存覚自身の筆跡による。了源、了明尼などが写実的に描かれている。布教には、これらの絵系図、名帳が用いられた。一時は本願寺を凌ぐほどに信徒を増やしたという。42㎝×491.4㎝。 ◈ 鎌倉時代の紙本墨書「一流相承系図」(重文)は長性院と共有する。 ◆寺号 佛光寺の寺号について伝承がある。佛光寺が繁盛するにつれ、それを妬む輩が現れる。ある夜、賊は本尊・法宝物を盗み、竹やぶに投げ捨てた。また、賊は本尊を奪い逃げようとした。余りの重さと良心の呵責に耐え切れず、二条河原に捨てたという。 その夜、第96代・後醍醐天皇の夢枕に、東南より一筋の光が差し込む。光のもとに人を遣ると、阿弥陀如来の木像が出てきた。寺の阿弥陀如来像の台座と木像が一致したことから、勅願により「阿弥陀佛光寺」、略して「佛光寺」の寺号が贈られたという。 ◆井水 「豊園(ほうえん)水」の井戸跡がある。別荘の竜(龍)臥城跡地で、秀吉が茶の湯に用いたという。 境内北西にある現在の洛央小学校(下京区仏光寺通東洞院東入)付近は、かつて秀吉が聚楽第に続き築いた別荘・竜臥城の跡地に当たる。その名に因み、近代、1869年に開校した豊園小学校(1875年に改名)があった。 ◆惣構 室町時代後期の応仁・文明の乱(1467-1477)後、町人が自治・自衛のための城郭と堀、惣構(そうがまえ)を築いた。この付近では南北に築造されていた。境内北の洛央小学校付近で校舎を斜め(北西から南東)に横切り、佛光寺境内では南北に縦断していた。 現代、1992年の小学校建設に伴う発掘調査で、堀の深さ2m、幅6.5m、長さは50mの規模で確認されている。 ◆ロングライフデザイン 境内に、現代、2014年より「D&DEPARTMENT KYOTO / d食堂 」が開店した。地域の「ロングライフデザイン」を発掘し、地域らしさを伝えるコミュニティショップ・ネットワークを目指している。仏光寺は京都の活動拠点になっており、ギャラリー・地元食材を使う食堂も併設している。 趣旨は、地域コミュニティと連動した、京都の息の長いデザインを掘り起こし、伝え、学ぶ活動の展開にある。また、京都の歴史・風土・環境に配慮したものづくりを続ける生産者の「もののまわり」の視点に依拠し、持続する営みの本質に迫るワークショップ、脱炭素社会へ向けた取り組みのワークショップなども行っている。 事業内容は、デザイン生活用品商品企画・製造・販売など、 レストラン事業・食品企画販売、 ブランド構築・コンサルティング、 グラフィックデザイン制作、 WEBサイト企画・デザイン・制作、 書籍雑誌編集・出版、 地域観光資源発掘・コンサルティング、 旅行事業・ツアー企画・監修、 デザインコンサルティング部門など幅広い。 ◆樹木 イチョウの大木がある。クロガネモチ、シダレザクラ、ベニシダレザクラ、サルスベリなどがある。 ◆アニメ ◈劇場版アニメーション『名探偵コナン 迷宮の十字路』(原作・青山剛昌、監督・こだま兼嗣、制作・トムス・エンタテインメント、2003年4月)の舞台になった。本堂、山門、周辺のが登場する。 ◈アニメーション『四畳半神話大系』(原作・森見登美彦、制作・マッドハウス、 2010年4月-7月、全11話)の第4話「弟子求ム」で、「明石さん」と「私」が当寺付近を歩いている。 ◆年間行事 修正会(1月1日-3日)、中興上人御祥忌(第7世・了源上人の祥月命日法要)(1月7日-8日)、源空上人御祥忌(源空[法然]上人の祥月命日法要)(1月24日-25日)、涅槃会(2月15日)、厩戸王(聖徳太子)御祥忌(聖徳太子の祥月命日法要)(2月21日-22日)、春期彼岸会・彼岸経(春分の前後3日、計7日間)、善導大師御祥忌(善導大師の祥月命日法要)(3月26日-27日)、春法要・ 親鸞聖人の御誕生会・御歴代年回法要(4月2日)、立教開宗記念(4月15日)、盂蘭盆会(8月14日-15日)、秋期彼岸会・彼岸経(秋分の前後3日、計7日間)、前代門主御祥忌(第32代惠照尼公の祥月命日法要)(11月11日-12日)、御正忌報恩講(宗祖親鸞聖人の御祥月命日法要)(11月21日-28日)、歳暮法要(12月31日)。 日次法要は、晨朝(じんじょう、朝のお勤め)・茶所布教(晨朝後のお茶所での法話) 。月次法要は、中興上人忌日(第7代了源上人命日法要) (毎月7日・8日) 、前代門主忌日(第32代惠照尼公命日法要) (毎月11日・12日) 、聖徳太子忌日(命日法要) (毎月22日の晨朝中) 、源空(法然)上人忌日(命日法要)(毎月25日の晨朝中) 、善導大師忌日(命日法要)(毎月27日の晨朝中)、宗祖聖人御忌日 (宗祖親鸞聖人命日法要)(毎月27日・ 28日 )。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『浄土真宗本願寺派』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都 歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 上』、『仏教めぐりの旅 4 京都 洛中・東山』、『仏像を旅する 京都』、『洛中洛外』、『京都の歴史災害』、『京都 神社と寺院の森』 、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「佛光寺」、ウェブサイト「興正寺」、ウェブサイト「D&DEPARTMENT KYOTO / d食堂 」、ウェブサイト「コトバンク」 |

| |

|