|

|

|

| 安楽寺 (京都市左京区) Anraku-ji Temple |

|

| 安楽寺 | 安楽寺 |

|

|

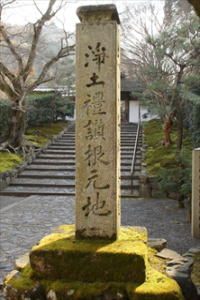

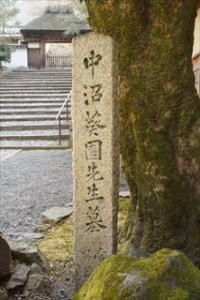

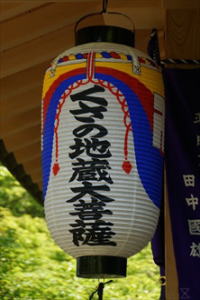

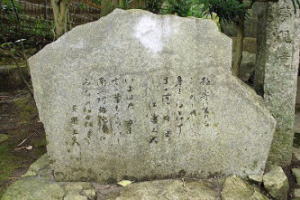

黒石の石段、散紅葉        山門        本堂        庭園、東山を借景としたツツジ、サツキの庭  庭園  庭園、東山  東山の藤  地蔵堂、くさの地蔵尊  地蔵堂、くさの地蔵尊  手水舎  安楽(左)と住蓮の五輪石塔  松虫と鈴虫姉妹の五輪石塔  中沼葵園夫妻の墓 中沼葵園夫妻の墓  仏足石    住蓮上人辞世の句、「極楽に 生まれむことの うれしさに 身をば仏に まかすなりけり」。安楽上人「今はただ 云う言の葉も なかりけり 南無阿弥陀仏の み名のほかには」。  鹿ヶ谷かぼちゃ、瓢箪の形をしている。いまは、上賀茂で作っているという。   瓦土塀  |

法然院の南、東山三十六峰の一つ、第14峰の善気山(ぜんき-ざん)麓に、安楽寺(あんらく-じ)はある。一帯は鹿ヶ谷(ししがたに)と呼ばれる。山号は住蓮山(じゅうれん-ざん)という。

寺号、山号の安楽も住蓮も、法然弟子の名に因む。「松虫鈴虫寺(まつむし-すずむし-でら)」とも称され、第82代・後鳥羽上皇に仕え、剃髪した姉妹女御の名に因んでいる。 かつて浄土宗西山禅林寺派、現在は単立寺院。本尊は阿弥陀三尊像を安置する。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 鎌倉時代初期、現在地より1㎞ほど東(東南とも)の東山山中に、法然高弟・安楽、住蓮の建立した念仏道場(鹿ヶ谷草庵)が結ばれた。 1206年、後鳥羽上皇(第82代)の女官姉妹、松虫、鈴虫は、鹿ヶ谷草庵で2僧の導きにより密かに剃髪出家した。 1207年、女官剃髪に激怒した後鳥羽上皇により、専修念仏、六時礼讃の停止になる。(建永の法難)。この宗教弾圧事件は、法然流罪の承元の法難につながる。安楽、住蓮は、それぞれ斬首された。 その後、草庵は荒廃する。 1212年、帰京した法然は、弟子の安楽、住蓮の菩提のために、再び草庵を建て「住蓮山安楽寺」と名づけたともいう。(寺伝) また、室町時代末、天文年間(1532-1555)、この地に移され再興されたともいう。 また、江戸時代、1681年、流罪になった2僧の菩提を弔うために、現在地に創建されたともいう。現在の仏堂が建てられた。 1780年、当寺が記されている。(『都名所図会』) 1862年、当寺が記されている。(『花洛名勝図会』) 江戸時代末、住持・真空益随(しんくう-やくずい)により、かぼちゃ供養が始まる。 現代、1892年、現在の山門が建てられた。 ◆安楽 平安時代後期-鎌倉時代前期の浄土宗の僧・安楽(あんらく、? -1207)。遵西(じゅんさい)、俗名は中原師広、号は安楽房。父は中原師秀。大蔵卿・高階泰経に仕えた。後に出家し法然に師事した。1192年、法然が大和国八道見仏の発願により、八坂引導寺で別時念仏を修する際に、住蓮とともに六時礼讃を勤行した。1198年、法然が『選択本願念仏集』を撰述する際に、執筆役を命じられる。後に解任された。住蓮とともに六時礼讃に曲節をつけ、専修念仏普及に貢献した。1205年、興福寺の僧徒より、『興福寺奏状』による専修念仏停止の訴えに際し、行空とともに非難された。1206年、鹿ケ谷で遵西とともに六時礼讃の念仏をとなえる。後鳥羽上皇(第82代)の女房・鈴虫が感化されて出家した。上皇の怒りを買う。1207年、上皇女房出家の件で、陰茎切断され、弟子とともに、佐々木義実に引かれ、六条河原で斬首刑になる。最期は、日没礼賛、西方念仏を唱えながら処刑された。首を刎ねられてもしばらくは、爪繰っていたという。 美僧・美声の持ち人だったという。辞世「今はただ 云う言の葉も なかりけり 南無阿弥陀仏の み名のほかには」。 安楽寺(左京区)に五輪塔が立つ。 ◆住蓮 平安時代後期-鎌倉時代前期の浄土宗の僧・住蓮(じゅうれん、? -1207)。男性。父・東大寺僧・実遍(じっへん)。法然の弟子になる。美声の持ち主で、六時礼讃に曲節をつけ専修念仏普及に貢献した。1206年、鹿ケ谷で遵西(じゅんさい)とともに六時礼讃の念仏をとなえる。後鳥羽上皇(第82代)の女房・松虫を剃髪、得度させた。その密通嫌疑により上皇の怒りを買う。1207年、藤原秀能に引かれ、近江国馬淵荘(まぶちのしょう、馬淵畷)で弟子とともに念仏を唱えながら斬首になる。首を刎ねられても、しばらく念仏を唱えていたという。 辞世「極楽に 生まれむことの うれしさに 身をば仏に まかすなりけり」。 安楽寺(左京区)に五輪塔が立つ。 ◆松虫 平安時代後期-鎌倉時代前期の松虫(まつむし、? -1224)。女性。妙智法尼(みょうちほうに)。詳細不明。父・今出川左大臣。妹に鈴虫。後鳥羽上皇女房として寵愛を受けた。1206年、19歳で法然弟子・住蓮により剃髪、得度し妙智法尼と称した。その後、弾圧を恐れ紀州・粉河寺(こかわでら)に身を隠した。法然一門の弾圧、承元の法難(建永の法難)後、安芸国生口島(いくちしま)・光明三昧院に逃れ、安楽・住蓮の菩提を弔ったという。35歳。 安楽寺(左京区)に五輪小石塔が立つ。 ◆鈴虫 平安時代後期-鎌倉時代前期の鈴虫(すずむし、? -1235)。女性。妙貞法尼(みょうていほうに)。詳細不明。父・今出川左大臣。姉に松虫。後鳥羽上皇(第82代)女房として寵愛を受けた。1206年、17歳で法然弟子・安楽により剃髪、得度し妙貞法尼と称した。その後、法然一門の弾圧、承元の法難(建永の法難)後、安芸国生口島光明三昧院に逃れ、安楽・住蓮の菩提を弔ったという。45歳。 安楽寺(左京区)に五輪小石塔が立つ。 ◆中沼 葵園 江戸時代後期-近代の儒学者・中沼葵園(なかぬま-きえん、1816-1896)。男性。父・隠岐国(島根県)の医者・中沼養碩の3男。1835年、京都の儒者・鈴木遺音に入門した。1843年、学舎を開き、西郷従道、川村純義らが集う。嘉永年間(1848-1854)、学習院儒官、1864年、十津川・文武館を創設する。維新新政府参与、参謀、1869年、第122代・明治天皇侍講、三条実美らと対立し、1870年、辞し、1871年、クーデター未遂の愛宕・外山事件関与嫌疑により辞した。1876年、新政府への士族反乱の神風連の乱関与の嫌疑を受ける。大津に湖南学舎を開く。81歳。 安楽寺に墓がある。 ◆安楽・住蓮・松虫・鈴虫 安楽、住蓮は、ともに元武士であり、念仏道場で仏門に入る。美男の安楽は、美声の持ち主であり念仏唱和したという。住蓮もまた、昼夜の六時礼讃(ろくじらいさん)の声明を行った。これは、法然が悟りを得た唐の善導大師の「往生礼讃偈」に謡曲を付しており、二人により完成をみた。 二人の声明に魅せられ、寺に通う姉妹の女官がいた。松虫、鈴虫といい、才色兼備のため後鳥羽上皇の寵愛を受けた。ほかの女官による嫉妬も受け、御所での生活に苦慮していたという。 鎌倉時代前期、1206年、上皇が熊野詣の留守の折に、姉妹は、清水寺で法然の説話を聴聞した。丑の刻(午前1時-午前3時)、その説法が忘れられず、姉妹は御所を密かに出て裸足のまま、鹿ヶ谷草庵へ向かう。姉妹は出家を願った。だが、二僧は姉妹が若いため、思いとどまるように諭したという。姉妹の決意は固く、二僧の導きにより剃髪出家する。松虫は妙智法尼(19歳)、鈴虫は妙貞法尼(17歳)と称した。その後、姉妹は紀州・粉河寺(こかわでら)に身を隠した。 当時の女性に信仰の自由もなかった。1207年、帰京した上皇はこの一件に激怒し、宣旨(せんじ)により法然の専修念仏、六時礼讃の停止になる宗教弾圧事件「承元の法難(建永の法難)」に発展した。当時、浄土宗と対立していた奈良・興福寺の指弾も受ける。姉・鈴虫を出家させた安楽、妹・松虫を出家に導いた住蓮は、院の女房と密通したとして、1202年にそれぞれ六条河原、近江馬淵庄で斬首された。 なお、平安時代、少なくとも都で死刑はほとんど執行されていなかった。平安時代前期、818年、第52代・嵯峨天皇の時、死刑制度はあったが、死罪を遠流か禁獄に減刑した。以来、平安時代後期、1156年の保元の乱で源為義らが斬首されるまでの346年間は、少なくとも中央政権下律令制下で死刑執行はされなかった。僧職にある者の死刑としては、安楽と住蓮が初例になったという。 法然も僧籍剥奪され、讃岐へ5年の流罪の後、鎌倉時代前期、1221年に知恩院勢至堂辺りで亡くなった。後に浄土真宗の開祖になる弟子・親鸞(1173-1263)も僧籍剥奪され、越後直江津へ4年の流罪になる。 その後の松虫と鈴虫は、瀬戸内の生口島(いくちじま)の光明坊で、念仏三昧の生活を送り、その生涯を終えたという。松虫35歳、鈴虫45歳だった。二人の遺髪は、光明坊宝物館に納められている。 ◆仏像・木像 ◈ 本堂に、木造「阿弥陀如来坐像」(85cm)(市有形)を安置している。 ◈ 脇侍として右に「観音菩薩立像」、左に「勢至菩薩立像」、右端に「地蔵菩薩立像」(市有形)、左端に「龍樹(りゅうじゅ)菩薩立像」の三尊が安置されている。 「地蔵菩薩立像」は、「くさの地蔵」と呼ばれ、皮膚病の瘡(くさ)の平癒の信仰を集めた。鎌倉時代中期、1258年の慶派仏師の作による。現代、1991年に解体修理が行われ、胎内より墨蹟が発見された。 ◈ 厨子内に江戸時代作の合掌する「住蓮坐像」、右手に剃刀、左手に宝珠を載せた「安楽坐像」、その下に「松虫坐像」、「鈴虫坐像」、左の「法然の張子の像」は、法然の書簡、名号などの反古紙を張り合わせたものという。 ◈ 「親鸞像」も安置されている。 ◆建築 ◈「山門」(国登録)は、近代、1892年に建てられた。茅葺。 山門にいたる石段の石畳は黒石を敷き詰めている。 ◈「本堂」は江戸時代後期に移築されたという。かつては常行三昧堂だった。二層、宝形裳階造(ほうぎょうもこしづくり)。 ◈「書院(客殿)」(国登録)は、江戸時代後期に建立された。 ◆文化財 ◈「安楽寺松虫姫鈴虫姫和讃」には、出家の経緯、縁起が七五調で書かれている。 ◈「安楽寺縁起絵」は、制作年代は不詳。絵解きとして使用されていた。かつて絵巻物であり、裁断して1枚に貼り合わせている。絵には、法然の清水寺での説法、鹿ヶ谷草庵での六時礼讃修法、鈴虫・松虫の剃髪の様子、住蓮の処刑、安楽の処刑、法然の配流などが11面に渡り彩色で描かれている。 ◈「安楽上人鈴虫剃髪図」「住蓮上人松虫剃髪図」「安楽上人像」「住蓮上人像」「鈴虫姫像」「松虫姫像」など。 ◈「小野小町九相図」は、絵解きに用いられた。 ◆庭園 枯山水式庭園は、苔地に飛石、サツキの刈込を連ねる。 ◆和讃 「松虫姫鈴虫姫和讃」とは、姉妹が両上人のもとで、剃髪染衣を求め出家する様が、七五調の美しい調べにより語られる。 ◆鹿ヶ谷かぼちゃ・かぼちゃ供養 「かぼちゃ供養」(7月25日)が知られている。瓢箪の形をした京の伝統野菜、鹿ヶ谷かぼちゃを、仏前に供え、その後煮炊きする。これを食べると中風除けになるという。 江戸時代末の当寺住持・真空益随(しんくう-やくずい)が、病に苦しむ人々の救済のために本堂で100日間の修行を行った。その時、阿弥陀如来のお告げに「夏の土用に鹿ヶ谷かぼちゃを食すれば、中風にかからない」とあり、以来、始められたという。 鹿ヶ谷かぼちゃの栽培は、江戸時代後期、文化年間(1804-1818)、寛政年間(1789-1801)とも、粟田村の百姓・玉屋藤四郎が、津軽への旅の途中で、種を譲り受けて栽培したことに始まる。当初は、菊座形だったという。その後の連作中に、現在のひょうたん形になった。地元では「ひょうたん-なんきん」「谷のかぼちゃ」などと呼ばれていた。なお、種子部分は下部のみに集中している。普通のかぼちゃに較べて、栄養価は高いという。第二次世界大戦後、市場より姿を消した。その後、「京の伝統野菜」として品種保存されている。重さは1.8-3kgになる。 供養の当日は、炊かれたかぼちゃが振舞われる。 ◆文学 江戸時代後期-近代の国学者・読本作家・上田秋成(うえだ-あきなり、1734-1809)の『雨月物語』「安楽寺上人伝」に、当寺に敷かれている石の延檀のことが書かれている。近代、1808年、住持は京都の町に出掛けるたびに、鴨川の石を持ち帰って敷いたという。 ◆花暦 サクラ(4月)、ツツジ(5月)、サツキ(5月)は200本ある。 紅葉は200本の楓がある。黒石の石段は、緑紅葉、散紅葉(敷紅葉)で知られている。 ◆墓 境内に安楽と住蓮の五輪石塔がある。かつて、本堂北にあり、江戸時代に現在地に遷された。 松虫と鈴虫の五輪小石塔が立つ。 江戸時代-近代の儒学者・中沼葵園の夫妻墓がある。 ◆年間行事 春の公開(サクラ)(3月最終土日、4月第1・第2土・日曜日)、鈴虫姫の和讃法要(4月29日)、ツツジ(5月ゴールデンウィーク)、サツキ(5月24日-31日)、安楽住蓮の法要会(6月第1日曜日)、かぼちゃ供養・宝物展観(7月25日)、松虫姫の和讃法要(11月18日)、秋の公開(モミジ)(11月土・日曜日・祝祭日、11月24日-12月第1日曜日)。 毎月、「松虫姫鈴虫姫和讃」の月例会。 ❊普段は非公開。春と秋、かぼちゃ供養に公開。行事の日程は中止・変更の場合があります。 ❊年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『鹿ヶ谷 安楽寺』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都大事典』、『京都 阿弥陀の寺と庭』、『おんなの史跡を歩く』、『京に燃えたおんな』、『古都歩きの愉しみ』、『京都歩きの愉しみ』、『京の寺 不思議見聞録』、『京の伝統野菜』『週刊 古事を巡る 34 法然院』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|