|

|

|

| 了徳寺 (京都市右京区) Ryotoku-ji Temple |

|

| 了徳寺 | 了徳寺 |

|

|

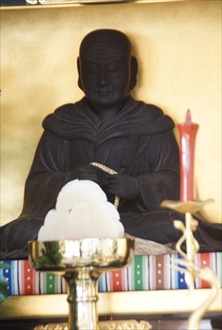

「親鸞上人御旧跡 大根焚き寺」の石標  本堂   内陣  本尊・阿弥陀如来  見真大師尊像(親鸞上人像)  見真大師尊像(親鸞上人像)   「歸命盡十方無礙光如來(きみょうじんじっぽうむげこうにょらい)」の十字、「すすきの名号」     親鸞像 |

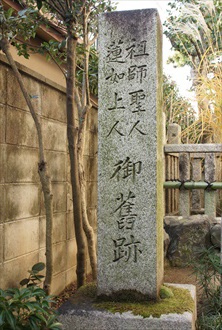

鳴滝の了徳寺(りょうとくじ)は、親鸞の旧跡地になっている。京都の初冬の風物詩、季語でもある大根焚き(だいこだき/だいこんだき)で知られ「大根焚寺(だいこんだきでら)」とも呼ばれている。山号を法輪山(ほうりんざん)という。 真言宗大谷派、本尊は阿弥陀如来。 疾病退散、中風除けの信仰を集める。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1252年、親鸞は当地で他力念仏を弘通(ぐずう/ぐづう、仏教を広める)したという。(寺伝) 室町時代、1524年/大永年間(1521-1528)、正西(しょうせい)法師が、親鸞ゆかりのこの地に建立した。(寺伝) ◆親鸞 平安時代後期-鎌倉時代中期の浄土真宗の僧・親鸞(しんらん、1173-1263)。法名は綽空(しゃくくう)、善信、範宴、号は愚禿(ぐとく)、諡号は見真大師。京都の日野(伏見区)に長男として生まれた。父は藤原北家の流れをくむ日野有範。母は源氏の出身。幼くして両親を失う。1181年、叔父・日野範綱に連れられ、1181年、9歳で青蓮院・慈円のもとで出家得度し範宴(はんねん)と称した。以後、比叡山横川首楞厳院の堂僧として20年間修行を続けた。東塔無動寺谷の大乗院で修業する。1201年、29歳の時、比叡山を下り、六角堂に参籠、師・源空(法然)の導きにより、浄土教に帰依した。1204年、法然が定めた「七箇条制誡」弟子のひとりとして連署する。1205年、法然は『選択本願念仏集』の書写、法然肖像を描くことを許す。1207年、承元(じょうげん)の法難により、専修(せんじゅ)念仏停止(ちょうじ)にともない、35歳で越後に流罪になり、僧籍剥奪される。禿釈親鸞と自称する。1211年、赦免され、1214年、42歳で妻・恵信尼、子らとともに関東での布教を行った。晩年、1235年頃、恵信尼らと別れ、末娘・覚信尼と京都に戻る。1256年、長男・善鸞を義絶した。弟・尋有の善法坊で亡くなったという。浄土真宗の祖。90歳。 浄土真宗の教義が体系化された6巻からなる『教行信証』(1224)などを著した。この年に立教開宗し、「非僧非俗」を宣言した。罪深い身である者は、阿弥陀仏の本願力を信じ、念仏を唱えることが基本であるとした。絶対他力の自然法爾、悪人こそが本願により救われるという悪人正機を唱えた。 ◆正西 室町時代後期の真言宗の僧・正西(しょうせい、?-?)。詳細不明。1524年、了徳寺を建立した。 ◆本尊 本堂の本尊の「阿弥陀如来」は、飛鳥時代の皇族・政治家の厩戸王(うまやどのおう、聖徳太子、574-622)作との伝承がある。 大和国斑鳩の宮の太子の元に、遥か乾(北西)の方角より梵音(仏の声)によるお経が聞こえてきたという。太子は、近臣の秦川勝を召し連れ、馬に乗り山城国の現在の太秦付近まで来た。すると、桂の大木の梢に菩薩が集まり、読経していたという。このため、太子はこの桂の霊木により仏を刻んだという。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)の兵火を避け、阿弥陀如来は当地に遷されたという。 ◆見真大師尊像 鎌倉時代、1252年、親鸞が80歳の時に、了徳寺で他力念仏を弘通(ぐずう/ぐつう、布教)した。この際の姿の姿を映した「見真大師尊像(親鸞上人像)」がある。 親鸞は、慶雅法橋大師に逢い、念仏の要義を述べたところ、法橋は歓喜した。形見にと、仏師・湛慶(1173-1256)に親鸞を写させて御真影にしたという。 その後、法橋は東山白川に草庵を結び、往生を遂げたという。以後、御真影は各所を転々とし、いつの頃か当山に遷されたという。 ◆すすきの名号 鎌倉時代、1252年の冬、関東から帰京した親鸞は、愛宕山中の月輪寺の法然旧跡を訪れた。帰途、鳴滝にも立ち寄り当地に滞在した。この時、親鸞の説法を聞いた里の6人が帰依したという。 初冬のことであり、もてなす物もなく、里人は塩炊きの大根を煮て出した。親鸞は満悦した。親鸞はお返しにと、形見として庭前に生えていたすすきの穂を筆にして、名号を書き残したという。 「歸命盡十方無礙光如來(きみょうじんじっぽうむげこうにょらい)」の十字は、このため「すすきの名号」といわれる。「阿弥陀如来に身を委ね、心の拠り所とする」の意という。 後世、室町時代、蓮如(1415-1499)は、親鸞を偲びこの旧地を訪ねた。六字の名号「南無阿弥陀仏」を書し遺したという。 ◆すすき塚 前庭に「すすき塚」がある。 ◆大根焚き 大根焚き(12月9日-10日)では、すすきの名号の故事にちなみ、報恩講で大根焚きが行われる。 大鍋に入れられた篠大根、3500本は、油揚げ、醤油で味付けされる。この大根煮を食べると中風除けになるという。7年続けて食べると中風、脚気にならないともいう。 ◆年中行事 大根焚き(12月9日-10日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都大事典』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都の寺社505を歩く 下』、『日本の名僧』、『京都隠れた史跡100選』、『週刊 京都を歩く 38 御室』 、ウェブサイト「コトバンク」 |

「祖師聖人 蓮如上人 御旧跡」 |

「祖師聖人御○」 |

すすき塚 |

|

大根焚き、材料になる大根 大根焚き、材料になる大根 |

大根焚き |

大根焚きに使われる釜場の大鍋 |

|

|

|

|

|

| |

|