|

|

|

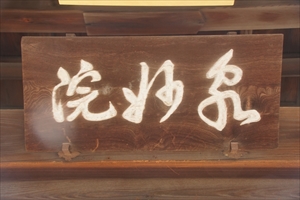

| 泉妙院(光琳菩提所・興善院旧跡)〔妙顕寺〕 (京都市上京区) Semmyo-in Temple |

|

| 泉妙院(光琳菩提所) | 泉妙院(光琳菩提所) |

|

|

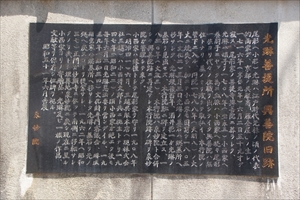

「尾形光琳 尾形家一族 乾山 菩提所」の碑  「光琳菩提所 興善院旧跡」の石板     「吾唯足知」の蹲踞  「尾形(小形)家之墓三基」の説明碑   「法華経八巻幷開結写経埋経」塔  東(右)の1基・西の1基  緒方維文の墓銘  「長江軒青々光琳墓」  「光琳尾形先生墓 酒井抱一先生建立 宿坊泉妙院」の石標   「中興開基 天徳院日法聖人」の墓  |

寺之内通新町西入ルに、妙顕寺の塔頭・泉妙院(せんみょう-いん)がある。 この地は、江戸時代前期-中期の画家・工芸家・尾形光琳と弟の陶工・絵師・乾山など、尾形家の菩提所だった妙顕寺の興善院旧跡地になる。 ◆歴史年表 南北朝時代、1375年、日緑により泉妙院が創建された。 23世の後、泉妙院は本山・弘経寺(ぐきょう-じ)に仮寓する。 室町時代、1536年、弘経寺は、6世・日健の時、天文法華の乱により廃絶する。 1542年、弘経寺は泉妙院に仮寓した。 江戸時代、1716年、尾形光琳は没し、この地の尾形家歴代の菩提寺(尾形家宿坊)の興善院に葬られる。寺の住職は代々尾形家より出た。 その後、尾形家嫡子を小西家に養嫡子として出したため、後継が途絶え無住になる。 後、小西家は困窮し廃寺になる。墓のみが残され、本行院の管理下に入った。 1788年、本行院は、天明の大火により焼失する。その後、再建されなかった。 1805年、小西家の困窮により、墓石は妙顕寺の総墓所へ移される。 1815年、光琳没後100年に、画家・俳人・酒井抱一は、光琳の墓石を探したものの見つからなかったという。そのため、本行院跡に碑を立てたという。 1823年、抱一は尾形乾山の墓を発見している。 1831年、弘経寺の天徳院日法は、興善院旧跡に泉妙院を再建した。 1837年、8月、本行院預かりの尾形家・その他の墓・位牌などが泉妙院の管理下になった。 その後、本行院は泉妙院と合併し、再建された。 近代、1908年以来、三越は小西得太郎とともに施主になる。 現代、1947年頃、小西家が廃絶する。 1962年、光琳らの墓石は、妙顕寺総墓所よりかつての埋葬地である泉妙院の地に戻された。 1998年まで、三越は光琳忌法要を営んでいた。 ◆日緑 南北朝時代の日蓮宗の僧・日緑(?-?)。詳細不明。1375年、泉妙院の開基になる。 ◆緒方伊春 室町時代後期の尾形家初代・緒方伊春(1503-?)。詳細不明。室町幕府第15代将軍・足利義昭(1537-1597)の家臣だった。 墓は泉妙院(上京区)にある。 ◆尾片道伯 室町時代後期-江戸時代前期の尾形家2代・尾片道伯(?-?)。詳細不明。近江・浅井家の家来筋だった。妻・法秀(本阿弥光悦[1558 - 1637]の姉)。 墓は泉妙院(上京区)にある。 ◆尾形宗伯 江戸時代前期の尾形家3代・尾形宗伯(?-?)。詳細不明。第108代・後水尾天皇の中宮・東福門院(1607-1678)の御用達呉服商「雁金屋」を興した。 墓は泉妙院(上京区)にある。 ◆尾形宗甫 江戸時代前期の尾形家4代・尾形宗甫(?-?)。詳細不明。尾形光琳(1658-171)の伯父に当る。 書をよくした。 墓は泉妙院(上京区)にある。 ◆尾形宗謙 江戸時代前期の尾形家5代・豪商・尾形宗謙(おがた-そうけん、1621-1687)。初名は主馬、号は浩斎。京都の生まれ。子に尾形光琳・乾山。家業の呉服商「雁金(かりがね)屋」3代を継ぐ。東福門院(1607-1678)・江戸城大奥の御用を務めた。67歳。 光悦流の書、狩野派の絵をよくした。 墓は泉妙院(上京区)にある。 ◆尾形光琳 江戸時代前期-中期の尾形家6代・画家・尾形光琳(おがた-こうりん、1658-1716)。名は惟富、惟亮、伊亮(これすけ)、幼名は市之丞、別号は積翠、道祟(どうすう)、寂明、方祝(まさとき)、澗声(かんせい)、青々、道号は日受。京都の生まれ。父・富裕な呉服商「雁金屋 (かりがねや)」の尾形宗謙の次男。弟は陶芸家の尾形乾山、曾祖父・道柏の妻は本阿弥光悦の姉。少年時代から能楽・茶道・書道などに親しんだ。父、山本素軒より狩野派の画法を学ぶ。1687年、父の遺産の半分を譲渡され、数年内に使い果たした。34-35歳頃より光琳と称した。39歳頃より画家になる。1699年、弟・乾山は鳴滝に開窯し、光琳は絵付けを手伝う。1701年、二条綱平の推挙により法橋に叙せられ、「小形」を用いた。1703年、奢侈禁止令の咎により「京市中住居お構い」により京都を追われる。1704年、江戸に一度出る。肖像画「中村内蔵助像」を描く。酒井家・津軽家などの大名屋敷にも出入りした。1709年、京都に戻る。1711年、自ら設計した建物で創作活動に打ち込む。59歳。 初め狩野派の画技を学び、土佐派、俵屋宗達・宗達派、光悦蒔絵、野々村仁清にも影響を受ける。独自の大和絵画風(後の琳派)を大成した。銀座役人・中村内蔵助、材木商・冬木家らが支援した。本格的な画業を始めたのは、晩年の20年ほどだった。作品に繰り返される絵柄で構成された「燕子花(かきつばた)図屏風」(国宝、18世紀前半)、宗達を模写し、宗達の「風神雷神図屏風」を意識した傑作「紅白梅図屏風」(国宝、18世紀前半)などがある。乾山に協力し絵付けを行った「黄山谷観鴎図角皿」、工芸「八橋蒔絵螺鈿硯箱」(国宝)、「白地秋草模様小袖」(重文)などの傑作を遺した。屏風絵のほか、香包、扇面、団扇、小袖、蒔絵、水墨画なども幅広く手がけた。 妙顕寺・興善院(後に泉妙院)(上京区)に葬られた。墓は、妙顕寺の塔頭・善行院の南にもある。 ◆緒方維文 江戸時代中期の儒学者・緒方維文(?-1722)。詳細不明。子に維集、光琳の従兄。 墓は泉妙院(上京区)にある。 ◆尾形乾山 江戸時代前期-中期の陶芸家・尾形乾山(おがた-けんざん、1633-1743)。初名は権平、深省、名は惟允、別号は霊海、紫翠、習静堂など。京都の生まれ。父・呉服商「雁金屋(かりがねや)」尾形宗謙の3男。次兄に尾形光琳がいる。本阿弥光悦と血縁になる。1687年、父の遺産を相続した。1688年、双ヶ丘東に住む。1689年、双ヶ丘麓で、黄檗禅の独照性円に師事する。鷹峯光悦村の光悦孫・空中斎光甫に陶芸を学ぶ。また、御室窯の2代目・野々村仁清に学ぶ。仁和寺門前で草堂「習静堂」を構え、陶芸に打ち込んだ。1699年、仁和寺、二条家、仁清の支援を得て、鳴滝泉谷で窯(泉谷窯)を開く。この地が御所の乾(西北)にあたり、作品に「乾山」の銘を記し、号とした。仁清より作陶秘法の伝授を受けた。1711年、兄との合作陶器を焼く。1712年、鳴滝の窯を閉め、二条丁字屋に移り焼物商売を始めた。1731年、江戸入谷に移り窯を開く。1737年、下野国佐野に招かれた。京都に戻らず入谷で亡くなった。81歳。 伊藤仁斎に漢学を学んだ。文学を好み、直指庵・独照に禅を学ぶ。作品は、兄・光琳が絵付し、乾山が作陶と画賛を行った。押小路焼の中国渡来の交趾(こうち)釉法と仁清の釉法とを融合する。オランダ風、染付、錆絵なども取り入れた。光琳派風の陶画を主調とした。双ヶ丘山人とも号した。文学、禅も理解した。 墓は、西巣鴨・善養寺、妙顕寺(後に泉妙院)(上京区)にある。 ◆酒井抱一 江戸時代中期-後期の琳派の画家・俳人・酒井抱一(さかい-ほういつ、1761-1829)。本名は忠因(ただなお)、字は暉真、号は抱一、鶯村(おうそん)、軽挙道人など、俳号は屠龍、法名は等覚院文詮暉真。江戸の生まれ。父・姫路城主・譜代大名・酒井忠仰の次男。姫路城主・酒井忠以(さかい-ただざね)の弟。兄没後、1797年、西本願寺の文如のもとで出家し、権大僧都になった。隠退し、1809年、画房(後の雨華庵)を根岸に営む。30歳代終わりから尾形光琳に私淑する。1815年、光琳の百回忌を営み『光琳百図』(後に後篇)などを編んだ。1823年、尾形乾山の墓を発見し、『乾山遺墨』を編した。68歳。 絵は狩野派、やまと絵、歌川豊春風の浮世絵美人画、洋風画法、宋紫石から沈南蘋 (しんなんぴん) の写生画風、京都の円山派、四条派、土佐派、伊藤若冲、親友の谷文晁に学ぶ。尾形光琳・乾山に傾倒し、琳派の最後を飾った。作品に「月に秋草図屏風」、最高傑作「夏秋草図屏風」(1816)などがある。連歌、書、国学、能、仕舞、茶、俳諧も嗜んだ。句集に『屠竜之技(とりゅうのぎ)』がある。 ◆天徳院日法 江戸時代後期の日蓮宗の僧・天徳院日法(?-?)。詳細不明。弘経寺にあり、1831年、興善院旧跡に泉妙院を再建した。 墓は泉妙院(上京区)にある。 ◆尾形家・本阿弥家 尾形家について姓の変遷があり、「緒方」「尾方」「尾形」になる。 先祖は、当初「緒方」と称し、本貫は豊後国大野郡「緒形里」(現・大分県大野郡緒方町)にあった。5代・惟義は緒方三郎と名乗る。 その後、尾形家初代は緒方伊春と名乗り、2代・尾方道伯は「尾方」、3代・尾形宗伯からは「尾形」と名乗った。以後、3代・宗伯、4代・宗甫、5代・宗謙、6代・光琳と続いている。 本阿弥光悦の姉・法秀は、呉服商・尾形道柏に嫁いだ。道柏は、近江国浅井家の家来筋という。屋号「雁金屋」により手広い商いで成功した。顧客には淀殿、高台院、東福門院和子などもあったという。 尾形道柏の子に宗柏、孫に宗謙、曾孫に光琳・乾山がある。 ◆文化財 光琳、一族の作品、文献も保存されている。 「草花図屏風」、尾形宗甫・筆「楽」、尾形宗謙・筆「小倉百人一首帖」などがある。 ◆天文法華の乱 室町時代後期、1536年7月に、山門(延暦寺)衆徒が京都の法華宗(日蓮宗)徒を襲撃し洛外追放した。事件は、天文法華の乱(てんもん-ほっけ-の-らん)、天文法乱、浄土真宗本願寺派信徒による一向一揆との対比から法華一揆とも呼ばれた。 室町時代に法華宗は、京都の武家・商工業者間に広まる。不惜身命(ふしゃく-しんみょう、仏道修行のために身命も惜しまない)・謗法禁断(ほうぼう-きんだん、仏法をそしることを厳禁する)を唱えた。信徒は幕府・大名・一向宗徒とも対立した。1532年に、一向一揆が畿内に広がり、大和一向一揆は興福寺を焼き払う。武将・細川晴元(1514-1563)は、一向宗徒討伐のため法華宗徒と結び、京都の日蓮宗門徒は、浄土真宗本願寺派別院の山科本願寺を焼打ちした。以後、法華宗徒は、京都市中の法華宗寺院を拠点として、山門を凌ぐ勢力に台頭する。 1536年2月頃から、法華宗徒と山門(比叡山西塔)の間に宗論が起きる。説法中の山門僧を法華宗徒が論破して争いになる。山門は園城寺・東寺・祇園社・興福寺などに援助を求め、6万/15万の勢力で2万の法華宗徒と対立した。 戦いは一時、法華側が有利に進め、後に六角氏も敵方に加わったため押された。洛中洛外の日蓮宗拠点だった 21カ寺本山は、山門衆徒により破却・焼討された。法華一揆衆徒は潰滅し、堺に退去する。以後、1542年11月に勅許が下るまで、洛中での法華宗は禁教になった。 ◆弘経寺 日蓮宗の弘経寺(ぐきょう-じ)の詳細は不明。創建の年代・寺地も不明。京都にあり開山は大妙坊日誉という。山号は寂光山だった。洛中法華21カ寺の一つで四条門流だった。室町時代前期、1429年に日延が堺に移転し、のち廃絶する。 近代、1895年に、愛媛・妙典寺の請願により、現在の愛媛県西予市に寺号を移した。1893年に妙典寺が弘経寺と改称したとも、妙顕寺・泉妙院に併合されたともいう。 ◆墓 尾形家の墓は小西家が建立し、当初、興善院にあり、廃寺に伴い本行院が管理した。寺の焼失後に、興善院旧跡に泉妙院が再建される。 江戸時代後期、1837年8月に、本行院預かりの尾形家・その他の墓30基、本行院歴代・尾形光琳・乾山位牌などは、各寺院の同意の下に泉妙院の管理下に置かれた。以来、泉妙院は小西家(尾形家)の菩提寺になる。 ◈東の1基には、「伊春、道柏、法秀、宗柏日頁、一樹院法典興日須、良齊宗甫、良心院妙慶、良温院浩齊宗譕?、慈勝院心月法雲、長江軒寂明青々光琳(尾形光琳)、光岸軒清江尚貞幽尼」とある。 光琳の墓は、位牌と同様に法名「長江軒寂明青々光琳」と刻んでいる。江戸時代後期、1788年の天明の大火により墓石は破損したという。小西家は修復できず、まとめて建立したという。 ◈西の1基は、3基中で最も古い。「妙経、妙賢、妙雲、本修院妙性、寿量日信尼、慈雲院妙恵妙、幻妙、妙了、宗中、幻勝重子、霊海深省居士(尾形乾山)、露叟方淑居士、指月智法日清、法屋智性禅女、法月童子、養修院信成日妙姉霊尼」とある。 宗謙の3娘は、江戸時代前期、1671年、1676年 1679年に相次いで死去した。 宗中、霊海深省居士(尾形乾山)の名は後に刻まれた。横側の「小形氏」は、宗謙の時にはなく、小西家が光琳墓を建立の際に同時に刻まれたという。 ◈緒方維文の墓は、江戸時代中期、1723年7月の維文一周忌に、その子・維集が建立した。 ◈もう1基の尾形光琳の墓には戒名「長江軒寂明青々光琳」、法橋位「小形」と刻まれている。 江戸時代後期、1815年の光琳没後100年に、画家・俳人・酒井抱一(1761-1829)は光琳の墓石を探したものの見つからなかったという。そのため、本行院跡に碑(墓?)を立てたという。 左脇に「光琳尾形先生墓 酒井抱一先生建立 宿坊泉妙院」の石標が立つ。 ◈「中興開基 天徳院日法聖人」の墓がある。 ◆法要 光琳忌法要(6月2日)。 *普段は非公開 *年間行事などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『泉妙院』、「尾形(小形)家之墓三基-泉妙院」説明碑文、『京都琳派をめぐる旅』、『洛西探訪』、『京都歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『週刊 日本の美をめぐる 9 洗練の極致 光琳と琳派』、ウェブサイト「神殿大観」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|