|

|

|

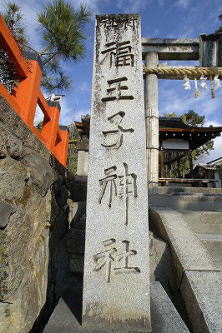

| 福王寺神社 (京都市右京区) Fukuoji-jinja Shrine |

|

| 福王寺神社 | 福王寺神社 |

|

|

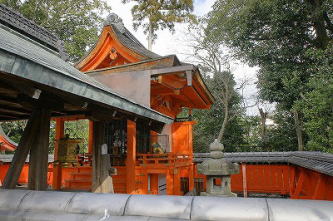

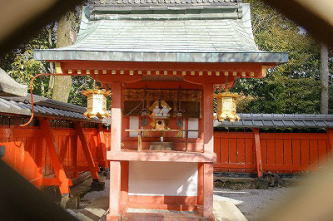

拝殿   拝所  本殿  末社・夫荒社、松尾大明神の拝所 末社・夫荒社、松尾大明神の拝所 末社・夫荒社、松尾大明神、本殿  祭礼  仁和寺境内、勅使門を通って神輿が入る。 |

高雄へ向う周山(しゅうざん)街道の福王子(ふくおうじ)交差点近くに、福王子神社(ふくおうじ-じんじゃ)はある。旧宇多野村の産土神として崇敬されてきた。 祭神は、第58代・光孝天皇の皇后・班子(はんし/なかこ) 、福王子大明神を祀る。 末社に、夫荒神(ぶこうじん) を祀る夫荒社、松尾大明神を祀る。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代より、この付近には、深川(ふかがわ)神社という社があったという。古来より東紙屋川、西広沢、大沢池畔、嵯峨野 南三条の産土神として信仰されてきた。 886年、社殿の東方に、光孝天皇の勅願により、仁和寺の建立が始まる。 888年、光孝天皇の遺志を継いだ第59代・宇多天皇により寺院は完成した。班子(はんし/なかこ) 女王は、光孝天皇の女御であり、宇多天皇の母になる。女王は自ら市井に出て買い物をするような人柄だったという(『大鏡』) 。 900年、4月、班子女王が亡くなる。この地、頭陀寺(づだじ、山城国葛野郡)の近くに、女王の陵墓が造営され葬られたともいう。(『日本紀略』)。このため、女王を祀る社が創建されたという。女王は仁和寺の鎮守神になる。多くの皇子皇女を産んだことから、当社は「福王神」「福王子宮」とも呼ばれたという。 室町時代、1468年、応仁・文明の乱(1467-1477) により焼失している。 江戸時代、1664年/寛永年間(1624-1644)、第3代将軍・徳川家光の寄進により、仁和寺法主・覚深親王は、仁和寺の大伽藍とともに現在の社殿を造営した。その後、仁和寺歴代親王の当社への崇敬篤く、社紋には菊花紋が使われている。 ◆班子女王 平安時代前期の女御・班子女王(はんし-じょおう、 833/853-900)。女性。洞院太后。嵯峨野の旧仲野村の生まれともいう。父・第50代・桓武天皇皇子・仲野親王、母・当宗(まさむね)氏。第54代・仁明天皇の子・時康親王(第58代・光孝天皇)の即位前に妃になる。867年、定省親王(第59代・宇多天皇)、為子内親王ら4男4女を産む。884年、光孝天皇の即位により従三位女御、887年、宇多天皇の即位により皇太夫人、897年、孫・第60代・醍醐天皇即位により皇太后になる。醍醐天皇に娘・為子内親王を入内させた。藤原時平によるその妹・穏子の入内を拒み続けた。899年、為子内親王が出産後に没し、穏子の母・人康(ひとやす)親王娘の怨霊によると風説が流れる。仁和寺で出家し、御室に過ごした。山城・浄福寺を建立した。従二位。68歳。 葛野郡の頭陀寺(ずだじ)付近に葬られたという。確定していない。 「寛平后宮(きさいのみや)歌合け」を催し、『古今和歌集』の勅撰にいたる。 ◆覚性法親王 平安時代後期の仁和寺門跡・覚性法親王(かくしょう-ほっしんのう、1129-1169)。男性。父・第74代・鳥羽天皇、母・待賢門院璋子の第5皇子。1129年、親王になる。仁和寺北院の覚法により出家、灌頂を受け、1153年、仁和寺5世・門跡になる。1167年、総法務。1156年、保元の乱後、兄・崇徳上皇は弟の法親王を頼り仁和寺に立ち寄る。その後、捕えられ讃岐に流され憤死した。89歳。 ◆夫荒神・氷室 境内の末社・夫荒社(ぶこうしゃ)は、夫荒神(ぶこうじん)を祀る。本殿の左に祀られている。 付近の鳴滝川に、かつて成内深川(しきない-ふかがわ)神社が祀られていたという。この「深川」が、後に「福王子」「夫荒」に転訛したともいう。深川神社が福王子神社の前身になるともいう。 伝承がある。平安時代、丹波国氷室より宮中へ氷を献上していた。氷を運ぶ役夫(やくふ)が街道を疾走していたという。ある時、境内付近で、役夫が疲労のため(暑さのためとも)に息絶えたという。また、荷役を担った役夫2人が、ある時、途中で氷が融けたため、責を問われ打ち首になったともいう。その後、霊が祟ったという。 平安時代中期、912年に、任を果たせずに亡くなった役夫の霊を夫荒神に祀り、人の安全を祈願したという。 ◆建築 かつて本殿・拝殿の屋根は、木賊葺(とくさぶき)という水に強いサワラ木により葺かれていた。 ◈「本殿」(重文)は、江戸時代前期、1664年/寛永年間(1624-1644)、第3代将軍・徳川家光の寄進により、仁和寺法主・覚深親王が、仁和寺の大伽藍とともに造営した。軸部は朱塗、あおり破風、組物出三斗、向背連三斗、中備蟇股(彩色)、向拝繋海老虹梁、向拝蟇股に梟の彫り物がある。3間2面、一間社、春日造、銅板葺。 ◈「拝殿」(重文)も、江戸時代前期、1664年/寛永年間(1624-1644)の建立による。柱間四方吹き放し、入母屋造、平入、銅板葺。 ◆文化財 「棟札」・「石燈籠」2基(重文)など、いずれも江戸時代初期の作による。 ◆鳥居 石「鳥居」(重文)は、江戸時代前期、1644年に立てられた。 明神鳥居であり、東照宮形、島木の反りは少ない。反り増しあり、貫木、島木の出はやや少ない。島木鼻の切り様は水切になる。 ◆祭礼 秋の大祭(秋季大祭)の巡幸祭(お出で)(10月第2日曜日)では、神職が仁和寺(右京区)に白幣・金幣を持参し宸殿に納める。還幸祭(6日後の土曜日)では、神職は仁和寺から白幣を持ち帰る。夜に、神職は各鉾宿を回り神事を行う。 大祭(10月第3日曜日)では、神輿巡行の神事後、神輿に祭神・班子女王を乗せ、仁和寺勅使門より参内する。読経後に金幣を受ける儀式が続けられており、神仏習合期以来の慣例になる。 剣鉾は、氏子地域の福王子村、鳴滝村、山越村、中野村、常盤村、小室村の旧6カ村が護持する。大祭で各鉾頭は、軽トラック荷台に載せられ巡行に供奉する。順番は、当社注連縄を替える当番地域の剣鉾が先頭になる。かつては、鉾差しも行われ、嵯峨・梅ヶ畑から招いていた。 祭りの期間中に、仁和寺仁王門には仁和寺祭具の「犀(さい)鉾」が立てられる。 ◆年間行事 巡幸祭(お出で)(10月第2日曜日)、秋の大祭(秋季大祭)(10月第3日曜日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『おんなの史跡を歩く』、『京都の寺社505を歩く 下』、『鳥居』 、『剣鉾まつり』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|