|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 白河北殿跡・保元の乱跡 (京都市左京区) Ruins of Shirakawakita-dono(Palace) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 白河北殿跡・保元の乱跡 | 白河北殿跡・保元の乱跡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

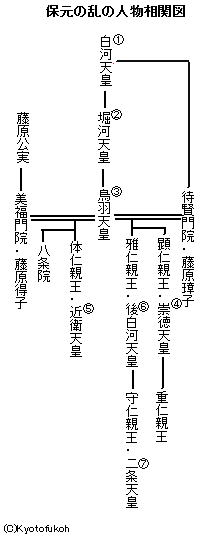

「此附近 白河北殿址」の石標  *番号は皇位継承の順番 保元の乱の対立関係 © Kyotofuko

平治の乱 © Kyotofuko

|

京都大学熊野寮敷地の北西角、楠の大木の根元に「此附近 白河北殿址」の石標が立つ。 平安時代、この付近には崇徳上皇の宮殿・白河北殿があった。現在の熊野神社の西辺、丸太町通を挟んだ南北一帯になる。 平安時代、皇位継承を巡る内乱だった保元の乱(ほげん-の-らん)の舞台になった。 ◆歴史年表 平安時代、1118年、旧3月、白河法皇(第72代)は、院御所「白河北殿」を建立した。大炊御門末(竹屋町通)に南門が開き「白河大炊御門殿」とも呼ばれた。旧7月、法皇が移る。 1129年、拡張された。旧7月、白河法皇が亡くなる。 1144年、旧5月、焼失している。旧10月、鳥羽法皇(第74代)が移る。 上西門院(1126-1189)の御所になる。 平清盛の父・忠盛(1096-1153)が再興する。その功により、従四位に叙された。 1156年、旧7月2日、鳥羽法皇が鳥羽殿で亡くなる。旧7月9日夜、崇徳上皇(第75代)は少数の側近とともに鳥羽田中殿を脱し、院御所・白河北殿に入る。 旧7月10日、夜半、密かに藤原頼長が宇治から白河北殿に入る。藤原教長、藤原盛憲と経憲の兄弟、武士・平家弘、源為国、源為義、平忠正、源頼憲などが北殿に集結する。崇徳方は1000騎になる。 旧7月11日、夕刻、後白河方の平清盛、源義朝、源義康の600騎は、里内裏の高松殿、接収した隣接する東三条院より白河北殿を攻める。崇徳方との戦闘が始まる。後白河方の清盛軍は一時撤退する。軍勢を加え、北殿西隣にあった藤原家成邸に火を放つ。白河北殿に類焼し、崇徳方は総崩れになる。崇徳上皇は北殿を脱し敗北する。 旧7月13日、逃げていた崇徳上皇は仁和寺に出頭した。同母弟・覚性法親王に取り成しを依頼する。覚性が断ったため、上皇は寛遍法務旧房に移り、源重成の監視下に置かれた。 1164年以後、崇徳上皇没後、白河上皇は、白河北殿跡地のこの付近に、崇徳上皇の霊を鎮めるために粟田宮を建立したという。 ◆白河 天皇 平安時代後期の第72代・白河 天皇(しらかわ-てんのう、1053-1129)。男性。貞仁(さだひと)。六条院。法名は融観。京都の生まれ。父・第71代・後三条天皇、母・贈皇太后・茂子(もし)(摂関家ではない中納言・藤原公成の娘)の第1皇子。1069年、皇太子に立てられる。1072年、20歳で践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)、即位した。摂関家の勢力減退に乗じ、実権を伸ばした。後三条上皇の意向により、東宮は異母弟・実仁(さねひと)親王になった。1075年、法勝寺の創建に着手する。同年以降、荘園整理令を発した。1076年、嵯峨行幸を行う。1077年、六勝寺の初めになる法勝寺を創建した。1078年、清涼殿で殿上歌合が催された。1085年、実仁親王が病死する。父の遺言に背き、1086年、8歳の自らの第3皇子・善仁(たるひと)親王(第73代・堀河天皇)を皇太子に立て、即日譲位した。中宮・賢子(けんし/かたいこ)との間の皇子だった。自らは院政を敷く。1087年、別業の鳥羽殿(南殿)を建立する。1095年頃、白河に白河殿を建立した。1096年、皇女・郁芳門院(いくほうもんいん)の死を悼み、出家し法皇になり、融覚と称した。1107年、堀川天皇が亡くなり、5歳の孫・宗仁(むねひと)親王(第74代・鳥羽天皇)を即位させた。1120年、関白・藤原忠実が失脚し、摂関家の権勢は低下した。1123年、曾孫・顕仁(あきひと)親王(第75代・崇徳天皇)と、3代にわたり43年間の強権的な執政を行う。院政の始まりになる。1129年、西三条殿内裏(西対 [にしのたい])で亡くなる。77歳。 衣笠山山麓で荼毘に付され、香隆寺に埋葬される。その後、1131年、成菩提院(成菩提院陵)(伏見区)に改葬された。追号は、白河の地に因んで生前に白河院(しらかわいん)と定められた。 「治天の君(院政を執り行う上皇)」といわれた。「賀茂川の水、双六の賽、山法師(延暦寺衆徒の強訴)は、これ朕が心に従わざるもの」(天下の三不如意)と嘆いた。延暦寺衆徒の強訴に対し、源平の北面の武士を登用し、騒乱に備えた。荘園の整理を断行する。院御所は主に六条院とした。200カ所以上の倉を有し、熊野参詣は9度行う。中下級貴族の院近臣が形成された。白河に白河殿を営む。国王の氏寺といわれた法勝寺など多くの造寺造仏、写経を行う。院政の舞台になった鳥羽離宮などの大土木工事を行う。『後拾遺和歌集』『金葉和歌集』の撰進を命じ、勅撰集『後拾遺』に採録された。日記に『白河院御記』がある。 ◆上西 門院 平安時代後期-鎌倉時代前期の皇族・上西 門院(じょうさい-もんいん、1126-1189)。女性。初め恂子、統子(むねこ)内親王。父・第74代・鳥羽天皇と待賢門院の5子。絶世の美女と謳われ歌壇を築いた。1127年、2歳で賀茂斎院に卜定される。だが、7歳で病により退下した。1158年、後白河天皇准母として皇后宮になる。母を偲び法金剛院に入寺する。1159年、女院(上西門院)となる。1160年、法金剛院で出家し、真如理と称した。東御堂(丈六阿弥陀堂)を建立、没後、その遺言により三昧堂下(現在の五位山中腹、花園西陵)に葬られた。64歳 ◆崇徳 天皇 平安時代後期の第75代・崇徳 天皇(すとく-てんのう、1119-1164)。男性。名は顕仁(あきひと) 、別名は讃岐院。京都の生まれ。父・第74代・鳥羽天皇、母・待賢門院藤原璋子(藤原公実の娘、白河院養女)の第1皇子。白河法皇(第72代)が璋子に産ませた子ともいう。鳥羽天皇は崇徳天皇を「叔父子(おじご)」と呼んだという。第77代・後白河天皇の兄。1123年、院政をしく曾祖父・白河法皇の意により、5歳で皇位を継承する。父・鳥羽上皇が院政を行う。1129年、白河法皇没後も鳥羽上皇の院政が続く。1140年、源雅定左大将着任をめぐり鳥羽上皇と対立した。1141年、鳥羽上皇に迫られ、3歳の異母弟・体仁(なりひと)親王(第76代・近衛天皇、美福門院得子の所生)が皇位継承する。以後、「新院」と呼ばれ、政令を出す「本院(鳥羽上皇)」との対立激化した。1155年、近衛天皇が急逝後、崇徳上皇は子・重仁(しげひと)親王の即位を望む。だが、異母弟・雅仁(まさひと)親王(第77代・後白河天皇、璋子の所生)が即位し、その子・守仁(もりひと)親王(後の第78代・二条天皇)が立太子となる。1156年、鳥羽法皇没後、崇徳上皇は、左大臣・藤原頼長、源為義、平忠正らと挙兵する。(保元の乱)。この平安時代初の乱に敗れ、讃岐国に配流され、その地で没した。46歳。 日本三大怨霊(ほかに菅原道真、平将門)の一人、天皇初の怨霊(讃岐院怨霊)として恐れられた。和歌に秀で『詞花和歌集』の編纂を命じた。陵墓は火葬所の山陵が白峰陵(しらみねのみささぎ)(香川県坂出市)にされた。没後、1177年、崇徳院の諡号(しごう)を贈られる。1184年、保元の乱の戦場跡、春日河原には粟田宮(左京区聖護院)が建立される。崇徳天皇が流された讃岐の御陵にも、鎌倉時代に御影堂が建立された。堂は白峰寺が管理し、白峰宮と呼ばれる。1868年、京都に白峰宮(白峯神宮、上京区)が建立された。 ◆後白河 天皇 平安時代後期-鎌倉時代前期の第77代・後白河 天皇(ごしらかわ-てんのう、1127-1192)。男性。名は雅仁、法名は行真。父・第74代・鳥羽天皇の第4皇子。1155年、異母弟の第76代・近衛天皇の死により即位する。1156年、保元の乱、1159年、平治の乱後、源平対立の中で王力を維持した。1158年、第78代・二条天皇に譲位し、六条、高倉、安徳、後鳥羽天皇の5代の歴代天皇に対して30年に渡り院政を敷く。1169年、出家する。1170年、東大寺で改めて受戒した。1179年、平清盛の謀反により、院政を止め鳥羽殿に幽閉の身になる。1181年、高倉上皇没後、院政を再開する。1183年、法住寺合戦では、木曾義仲が法住寺殿を襲撃し、後白河法皇と後鳥羽天皇は幽閉されている。『梁塵秘抄口伝集』(1169)を撰した。没後、法住寺法華堂(東山区)に葬られる。66歳。 ◆藤原 頼長 平安時代後期の公卿・藤原 頼長(ふじわら-の-よりなが、1120-1156)。男性。悪左府、宇治左大臣と称された。父・関白・藤原忠実、母・土佐守・藤原盛実の娘。兄忠通の養子。1136年、鳥羽院庁別当・内大臣、1149年、左大臣。養女多子(義兄藤原公能の娘)を第76代・近衛天皇に入内させた。1140年、氏長者、1151年、内覧に昇る。1155年、近衛天皇を呪咀死させたとして失脚、宇治に籠居した。1156年、源為義らと保元の乱で挙兵、負傷し奈良に逃れ没した。書籍収集し、朝儀典礼に長けた。日記『台記』を著す。37歳。 1177年、その没後に太政大臣位を贈られる。 ◆白河北殿 白河上皇(1053-1129)は、平安時代後期、1095年頃、院御所の白河殿を建立した。南殿(泉殿、南本御所)と北殿(北新御所)があり、南殿は現在の岡崎公園一帯を占めていた。1129年の白河上皇没後は、鳥羽上皇の御所になった。 北殿は南殿の北にあり、現在の熊野神社付近(南は大炊御門 [竹屋町通] 末、北は春日小路 [丸太町通] 内)に位置していた。方4町あり、東西に2つの門、北に1つの門が開いていた。 ◆保元の乱までの動き 保元の乱は、皇位継承争いに摂関家の内紛が絡んでいる。それぞれの父子、兄弟、親類間の複雑な愛憎が根底にある。 第74代・鳥羽天皇の第1皇子である顕仁親王(崇徳天皇)は、実際には、鳥羽天皇の父・後白河法皇(第72代)と鳥羽天皇の皇后・藤原璋子(待賢門院)との間に生まれた。白河法皇は、璋子が鳥羽天皇と婚姻する前から寵愛した。鳥羽天皇は、顕仁親王を「叔父子」と呼び憎悪した。 平安時代後期、1123年、院政を敷いた曾祖父・白河法皇の意により、顕仁親王は5歳で皇位を継承し崇徳天皇になる。1129年、白河法皇の没後、鳥羽上皇と崇徳天皇の確執は顕在化する。 1141年、鳥羽上皇と寵愛した藤原得子(美福門院)との間に生まれた、崇徳天皇の異母弟になる体仁(なりひと)親王(第76代・近衛天皇)が3歳で皇位継承した。これにより、崇徳上皇の院政の道は閉ざされる。1155年、近衛天皇の急逝後、崇徳上皇はわが子・重仁(しげひと)親王の即位を望む。だが、鳥羽上皇と藤原璋子の間の子・雅仁(まさひと)親王(第77代・後白河天皇)が即位し、その子・守仁(もりひと)親王(第78代・二条天皇)が立太子になる。関白・藤原忠通は、父・忠実、弟・頼長と対立しており、美福門院に取り入り後白河天皇の擁立に動いた。 1120年、関白・藤原忠実は娘・泰子を鳥羽上皇の后にすることを拒み、罷免される。子・忠通が代わりに関白に任じられる。忠実は、1150年、摂政・忠通より氏長者の地位を奪い、代わりに摂政に忠通の弟・頼長を据えた。以後、忠通と頼長の兄弟対立が激化する。近衛天皇入内では、頼長は妻の姪・養女の多子(たし)、忠通は美福門院と繋がり、養女・呈子(ていし)を押し上げ巻き返した。このため、多子は皇后に、呈子は中宮になり「一帝二后」と化した。藤原の氏長者・頼長の面目は潰れたため、父・忠実は怒り、子・忠通を義絶した。 ◆保元の乱 平安時代後期、1156年旧7月2日、鳥羽上皇は鳥羽殿の安楽寿院御所で亡くなる。崇徳上皇は、見舞いをするが側近により面会を断たれた。後白河方は鳥羽殿に、美福門院、忠通、平盛兼らが集う。高松殿には源義朝らを集めた。旧7月9日、崇徳上皇は、少数の側近とともに鳥羽田中殿を脱し、院御所・白河北殿に入る。密かに藤原頼長、平忠正がこれに合流する。 旧7月10日、夜半、崇徳方の藤原頼長が宇治から白河北殿に入る。藤原教長、藤原盛憲と経憲の兄弟、武士・平家弘、源為国、源為義、平忠正、源頼憲などが北殿に集結する。白河北殿の大炊御門面の東門は忠正、多田頼兼、西門は鎮西八郎為朝、西河原表門は為義、北の春日面の門は家弘がそれぞれ固めた。軍勢は1000騎ほどだった。 旧7月11日、後白河上皇は出撃の命を下す。夕刻、それまで卑劣とされた夜襲攻撃が始まる。後白河方の平清盛、源義朝、源義康の軍600騎は、高松殿より白河北殿を攻める。崇徳方との戦闘が開始される。崇徳方の為朝が奮戦し、後白河方の清盛軍は一時撤退した。軍勢を加え、北殿西隣にあった藤原家成邸に火を放つ。火は白河北殿に類焼し、崇徳方は総崩れになる。崇徳上皇は北殿を脱し敗北した。南都興福寺の悪僧による崇徳方への支援は間に合わなかった。崇徳方の頼長は顎に矢を受けて負傷し、嵐山方面に逃れた。さらに、父・忠実を頼り大和へ向かうが断られる。その途中、旧7月14日に木津川で惨死した。為義、忠正、家弘ら70余人も捕らえられ斬首になる。 如意ヶ嶽逃げていた崇徳上皇は、旧7月13日、仁和寺に出頭した。同母弟・覚性法親王に取り成しを依頼する。だが、覚性がこれを断り、崇徳上皇は寛遍法務旧房に移り、源重成の監視下に置かれた。旧7月23日、崇徳上皇は讃岐国への配流が命じられた。1164年、上皇はその地で没した。 上皇の死後、その怨霊が恐れられたため、1177年、崇徳院の諡号(しごう)を贈られている。1164年以後、白河上皇は、白河北殿跡地のこの付近に、崇徳上皇の霊を鎮めるために粟田宮を建立したという。以後、武士が政界に台頭する契機になり、700年間も続く。 ◆まつわる塚・地蔵 ◈平安時代後期、1164年の崇徳上皇の没後、1184年旧4月、白河北殿の旧地に崇徳上皇の霊を祀る粟田宮が建立される。藤原頼長、源為義の霊も祀られた。ご神体は上皇遺愛の八角大鏡だったという。 鎌倉時代中期、1237年旧4月、粟田宮は現在地の北東、左京区聖護院川原町(現在の京都大学付属病院付近)に移転したという。鴨川洪水を避ける意図があっという。 室町時代、社務は卜部(うらべ)氏が携わり、天台宗の青蓮院の支配下に置かれていた。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により荒廃した。その後、粟田宮は粟田神社(左京区)、安井・蓮華光院(東山区)に遷されたともいう。 なお、かつて京都大学医学部構内に「崇徳塚」といわれる塚が存在していたという。また、「崇徳宝物塚」「装束塚」と呼ばれるものもあったという。崇徳塚は、近代、1899年、京都大学医学部付属病院建設に伴い、聖護院塔頭・積善院(左京区)に遷された。現在は、積善院境内に崇徳院地蔵堂が祀られている。かつて、聖護院の森の西北(京都大学病院付近)にあった石像が遷されたという。別名を「人喰い地蔵」という。「崇徳院(すとくいん)」が「ひとくい」に転訛し、「人食い地蔵」と呼ばれるようになったともいう。崇徳院が非業の死を遂げた後、京都では天変地異の災厄が続き、崇徳上皇の怨霊による祟りと恐れられた。その霊を鎮めるために、庶民たちにより祀られたという。 ◈白河北殿の東、現在の京都大学熊野寮の東南角には、「桜塚」と呼ばれる塚があったという。小五輪塔と稲荷神を祀る祠があったという。この地は、宇治悪左府頼長(藤原頼長)の社旧地といわれた。(『拾遺都名所図会』巻2)。かつては「左府(さふ)塚」と呼ばれた。「左府」とは左大臣の唐名であり、転訛し、「桜塚(さくらづか)」になったともいう。 近代、1888年、この地に第一絹糸紡績会社が創設され、工場に塚が取り込まれた。1902年、合同し絹糸紡績会社になる。1911年、鐘淵紡績に合併される。1907年、工場増築により塚を発掘した際に、塚の下に石棺らしきものが発見されたという。 小五輪塔は相国寺墓地(上京区)に遷され、脇に経緯を記した副碑を立てた。現在は、相国寺総墓地内に、「頼長の墓(首塚)」という五輪塔、副碑が立っている。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『洛中洛外』、『続・京都史跡事典』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都大事典』、『京都時代MAP 平安京編』、『天皇125代』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||