|

|

|

| * | |

| 長岡京跡 (長岡宮大極殿公園) (向日市) Site of Nagaoka-kyo |

|

| 長岡京跡 | 長岡京跡 |

|

|

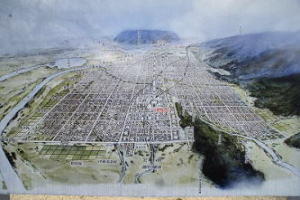

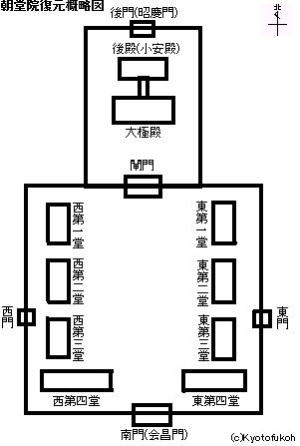

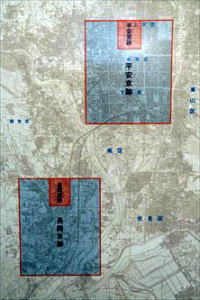

「長岡宮城大極殿遺址紀念碑」の石碑、当初立てられていた北大極殿公園より移された。   礎石跡をコンクリートで示している。  後殿跡、大極殿の北に位置した。  宝幢(ほうどう)を立てた3基の柱堀形の復元。  長岡京の復元図、説明板より  【参照】第50代・桓武天皇(京都市平安京創生館の説明板より)   【参照】長岡京(左下)と平安京の位置関係(京都市平安京創生館の説明板より)  【参照】長岡京跡での祭祀後の遺構(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所の説明板より)  【参照】長岡京の木材の陸揚げ地の遺構(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所の説明板より)  【参照】長岡京左京六・七三坊より出土した墨書人面土器(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】長岡京左京六・七三坊より出土した墨書人面土器(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】墨書人面土器(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵)  【参照】長岡京左京一条三坊より出土した木簡(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵)  【参照】長岡京左京一条三坊より出土した墨書土器(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】長岡京左京一条三坊より出土した墨書土器(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】長岡京左京六・七三坊より出土した土馬(土馬)(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】長岡京左京六・七三坊より出土した土馬(土馬)(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】長岡京左京四条四坊より出土した緑釉薬陶器羽釜(はがま)・火舎(かしゃ)(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵)  【参照】長岡京左京七条三坊より出土した漆器皿(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】長岡京左京七条三坊より出土した漆器皿(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】長岡京左京七条二坊より出土した木製折敷、須恵器杯、土師器皿(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】長岡京左京七条二坊より出土した木製折敷、須恵器杯、土師器皿(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】長岡京左京四条二坊より出土した須恵器壺、平瓶、鉢(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】長岡京左京四条二坊より出土した須恵器壺、平瓶、鉢(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) |

奈良時代、10年間にわたり長岡京(ながおか-きょう)が首都になった。なお、地名の長岡は、京都盆地に南西に突き出す形の細長い丘、長岡に由来する。 第二次世界大戦後、長岡宮で天皇が政治を司った大極殿、後殿、内裏内郭築地、朝堂院西第四堂、築地跡などが発掘された。いまは大極殿跡に、長岡宮大極殿(だいごくでん)公園などがある。 ◆歴史年表 奈良時代、784年、旧1月、持節征東将軍に大伴家持が任命された。旧5月、摂津職の報告に、蝦蟇2万匹が難波の市より出て、四天王寺の内に入ったとある(長岡遷都の予兆とされた)。旧6月/旧5月、第50代・桓武天皇は中納言・藤原小黒麻呂(おぐろまろ)、藤原種継(たねつぐ)、紀船守(ふなもり)、坂上苅田麻呂(かりたまろ)らに、遷都のために山背国乙訓郡長岡村を視察させる。旧6月、造長岡宮使に種継、佐伯今毛人らを任命し、長岡京造営が始まる。遷都を山背国の賀茂大神社に告げる。旧11月、桓武天皇は長岡京に移る。遷都のため賀茂上・下社、松尾・乙訓神に叙位、4社を修理する。 785年、旧正月、桓武天皇は新大極殿で朝賀式、内裏で正月の儀式、宴を開く。(『続日本紀』)。旧7月、31万人の作業者動員の命が下る。当初の資材は難波宮からの移築で調達された。旧9月、嶋町付近で造長岡宮使長官・藤原種継暗殺事件が起こる。桓武天皇同母弟の早良親王は皇太子を廃され、東宮に軟禁、乙訓寺に幽閉され、その後、無実を訴え絶食死する。 786年、旧7月、太政官院が完成する。 788年、平城京が解体される。旧12月、征東大将軍・紀古佐美は蝦夷へ出征する。桓武天皇生母・高野新笠、淳和天皇生母・桓武天皇夫人の藤原旅子が相次いで亡くなる。 789年、旧1月、造東大宮所が東大宮(第2次内裏)を造る。旧2月、桓武天皇は、西宮(第1次内裏)より初めて東宮(第2次内裏)に移る。旧3月、朝廷軍を多賀城に集結し蝦夷を攻める。旧6月、北上川畔で大敗、旧9月、征東大将軍は帰還する。 790年、旧閏3月、桓武天皇皇后・藤原乙牟漏が亡くなる。旧4月、桓武天皇の子・安殿(あて)皇太子の病治療のため、長岡京七寺で読経が行われる。 791年、旧9月、平城京宮域より門の移築が始まる。 安殿皇太子の病治療のため、山城国内寺院の塔修造が命じられる。 792年、旧6月、安殿皇太子の病は早良親王の崇りと、神祇官の亀卜で示される。旧6月、旧8月、長岡京で2度の大洪水がある。旧9月、旧11月、桓武天皇は山背国葛野郡宇太村(平安京)を遊猟の名目で視察した。 793年、旧正月、桓武天皇は大納言・藤原小黒麻呂、左大弁・紀古佐実らを、遷都のため山背国野郡宇太村を視察させる。旧1月、桓武天皇は長岡京内裏破却のため東院に移る。旧2月、桓武天皇は賀茂・伊勢へ奉幣し、先祖の陵に遷都の奉告をする。遷都を賀茂大神に告げる。旧3月、行幸し新京を巡行する。新京の宮城を築かせる。 平安時代、794年、和気清麻呂の建議もあり平安京遷都になる。旧6月、討伐軍副将軍・坂上田村麻呂らが蝦夷を攻め勝利を得る。旧7月、東・西の市を平安京に移す。(『日本紀略』)。旧10月、桓武天皇は平安京に移る。長岡京には山城国府が置かれる。当初は長岡京南にあり、後に離宮八幡宮北に移される。 795年、太政官符が下され、旧長岡京の地を近衛府の蓮池、勅旨所の藍畠にするようにと命じられる。 近代、1893年、平安京遷都1100年事業一環の「平安遷都千百年紀念祭」に伴い、「長岡宮城大極殿遺址創設会」が結成される。油屋・岡本爺平らにより、大極殿の推定地(北大極殿公園、現在地の北西100m)の発掘調査が行われる。江戸時代中期の『閑田耕筆』が大極殿発掘の根拠とされ、瓦などが見つかる。 1895年、「長岡宮城大極殿遺址創設会」により、現在地の北、北大極殿公園内に「長岡宮城大極殿遺址紀念碑」が立てられ、長岡京大極殿跡とされた。 明治期(1868-1912)末期、歴史学者・喜田貞吉は、長岡京の研究を始める。学界では、「仮の都」、「未完の都」、「幻の都」とされた。 現代、1954年、教員・中山修一により長岡京の発掘調査が始まる。 1955年、中山は長岡京の朝堂院中門にあたる会昌門跡を畑中(向日市鶏冠井町山畑)に発見する。長岡京の第一発見場所になる。 1959年、中山は長岡宮大極殿跡、大極殿院後門(昭慶門)、小安殿を発掘する。 1961年、大極殿院後殿(小安殿)、大極殿が調査される。 1962年、大極殿跡(向日市鶏冠井町大極殿)が発見された。 1964年、現在地の大極殿、小安殿跡が日本初の国の史跡公園に指定される。 1966年、僧坊・講堂とみられる遺構が出土する。奈良時代末から平安時代の遺物も多数出土した。 1968年、第二次内裏地区の調査が始まる。 1967年、内裏内郭築地回廊北西部が確認される。 1969年、内裏正殿の調査が行われた。 1973年、第二次内裏内郭築地回廊跡が史跡に指定される。内裏朝堂院周辺で官衙遺構が見つかる。 1976年、宮域全域を対象として長岡宮跡が遺跡になる。 1977年、左京三条二坊八町で「太政官廚家」に関係する1000点以上の木簡、墨書土器も見つかる。 1979年、内裏南方の重要官衙の遺構として、大規模な築地塀が発見された。 1980年、朝堂院西第三堂の調査が行われる。 1981年、第二次内裏(東宮)、朝堂院西第一・二堂の調査が行われる。 1982年、朝堂院西第四堂の調査が行われる。 1987年、二条大路が確認された。 1990年、第2次内裏地区で大型建物を確認する。 1991年、朝堂院西第四堂跡が国の史跡に追加指定された。左京二条二坊十町で一町を占有する離宮跡を確認する。 1996年、朝堂院西外郭で地鎮芝垣遺構が確認される。 1997年、大極殿院前庭で宝幢を建てた柱の掘形が発見される。 2001年、朝堂院西第四堂の規模が確認される。 2002年、中山修一記念館(長岡京市久貝)が生家の一部に開館した。 ◆桓武 天皇 奈良時代-平安時代前期の第50代・桓武 天皇(かんむ-てんのう、737-806)。男性。山部(やまべ)、柏原亭。父・白壁王(のちの第49代・光仁天皇)、母・高野新笠は、百済の武寧王を祖先とする百済王族の末裔という。皇位継承者ではなかった。764年、従五位下に叙される。766年、従五位上大学頭になる。770年、父の即位により親王宣下、四品。772年、光仁皇后井上内親王が廃后、その子・他戸親王も廃太子され、773年、立太子になる。775年、井上内親王、他戸親王は死に追われる。780年、伊治呰麻呂(いじ-の-あざまろ)の反乱が起こる。781年、旧3月、即位、同母弟・早良親王を皇太子に立てた。これらには藤原百川の画策があった。旧5月、藤原小黒麻呂征夷戦勝の報告を許さなかった。784年、旧6月、長岡遷都の工事が始まる。旧11月、平城京より長岡京に遷都した。785年、旧9月、造長岡宮使長官・藤原種継(たねつぐ)暗殺事件に伴い、早良親王を廃太子に追い、乙訓寺に幽閉させる。旧10月、親王を淡路に流す途中で親王は亡くなる。旧11月、安殿親王(あてのみこ)が立太子になる。789年、蝦夷大使・紀古佐美の軍を東北に派遣し、蝦夷の指導者・阿弖流為(アテルイ)に衣川で敗走する。(第一次蝦夷征伐)。791年、蝦夷大使・大伴麻呂の軍を派兵する。(第二次蝦夷征伐)。793年、葛野に行幸した。新京宮城(平安京)の造営が始まる。794年、旧10月、新京に再遷都した。旧11月、山背国を山城国に改め、新京を平安京にした。797年、坂上田村麻呂を征夷大将軍に任じ、胆沢、志和を確保した。(第三次蝦夷征伐)。800年、7月、神泉苑に行幸する。早良親王に祟道天皇を追尊した。804年、再び田村麻呂を征夷大将軍として、第四次の蝦夷征討が準備された。遣唐船発遣、805年、公卿に徳政相論を行わせ、造宮職を廃した。806年、3月、藤原種継暗殺事件連座者を復位させた。その翌日に亡くなる。 山陵は当初、宇太野(うだの、右京区宇多野)とされたが、旧4月、紀伊郡柏原山陵(伏見区)に柏原山陵に改められた。70歳。 百済王氏出自を官人などに重用する。坂上田村麻呂を征夷大将軍とし、蝦夷侵略の兵を送る。律令政治の振興、財政緊縮、地方官粛清、徴兵制度の廃止、土地制度改革、良賤制度の改訂、最澄や空海を保護し、既存仏教を圧迫した。祭神制度の整備などを行う。 ◆藤原 小黒麻呂 奈良時代-平安時代前期の公卿・官人・藤原 小黒麻呂(ふじわら-の-おぐろまろ、733-794)。男性。父・藤原鳥養(とりかい)、母・大伴道足の娘の次男。藤原房前(ふささき)の孫。子・葛野麻呂、娘・上子は第50代・桓武天皇の後宮に入り滋野内親王を産む。764年、恵美押勝の乱の論功により従五位下になり、伊勢守、式部少輔などを経て、第49代・光仁天皇のもとで位階・官職ともに昇進した。779年、参議、780年、陸奥の伊治呰麻呂(いじ-の-あざまろ)の乱で、藤原継縄にかわり持節征東大使になり、781年、陸奥出羽按察使(あぜち)を兼ね、兵部卿になった。戦果なく京都に戻り、功により正三位を授けられた。光仁天皇の没後、御装束司になり、誄(しのびごと)を奉じた。784年、中納言になり、藤原種継らとともに遷都のため、山背国乙訓(おとくに)郡長岡村を視察した。のち中務卿、皇后宮大夫などを経て、790年、大納言になる。793年、遷都のため、葛野(かどの)郡宇太村の地を視察した。794年、旧4月、正倉院の雑薬を給せられ薬効なく、旧7月、没した。62歳。 贈従二位。藤原継縄(つぐただ)とともに、桓武朝前半期の太政官の中枢にあった。 ◆藤原 種継 奈良時代の官人・藤原 種継(ふじわら-の-たねつぐ、737-785)。男性。奈良の生まれ。父・式家・浄(清)成、母・秦朝元(はたの-ちょうげん)の娘ともいう。子に仲成(なかなり)、薬子(くすこ)、式家・藤原宇合(うまかい)の孫。766年、従五位下、美作、紀伊、山背の国守、近衛少将を歴任した。第50代・桓武天皇に信任され、782年、参議、783年、従三位式部卿兼近江按察使(あぜち)、784年、中納言になる。桓武天皇の信任厚く造長岡京使に任じられ、正三位に叙された。遷都工事を推進し、785年、天皇の奈良行幸の留守中に、造宮視察の折に反対派の大伴継人(つぐひと)、春宮坊(とうぐうぼう)の役人に暗殺された。贈正一位左大臣、後に贈太政大臣。49歳。 長岡造宮について、早良(さわら)親王との関係は悪化している。暗殺事件の首謀者は、事件直前に死亡した大伴家持を中心にした大伴・佐伯両氏とされた。早良親王皇の関与があるとされ、大伴・佐伯氏ら数十人が処罰され、早良親王は皇太子を廃された。 ◆紀 船守 奈良時代の公卿・紀 船守(き-の-ふなもり、731-792)。男性。父・紀猿取、子・勝長・田上(たうえ)。娘のひとりは第50代・桓武天皇の妃。764年、藤原仲麻呂の乱で孝謙上皇(第46代)の詔使になり、駅鈴(えきれい)・内印(ないいん)(「天皇御璽」印)を奪いに来た、仲麻呂方の中衛府の将監・矢田部老(やたべ-の-おゆ)を射殺した。第53代・淳仁天皇の処にあった印璽を奪い、その功により従七位下から従五位下に昇る。のち、近衛少将、近衛員外中将、781年、参議になる。桓武天皇の信任厚く、784年、旧6月、藤原種継らと共に造長岡宮使になり、長岡京の造営に当たる。790年、正三位、791年、大納言。62歳。 没後、正二位右大臣を追贈。 ◆坂上 苅田麻呂 奈良時代の武将・坂上 苅田麻呂(さかのうえ-の-かりたまろ、728-786)。男性。父・坂上犬養(いぬかい)、子・坂上田村麻呂。757年、橘奈良麻呂の変で、朝廷軍の中核として牡鹿(道嶋)嶋足らとその名がある。764年、恵美押勝(えみのおしかつ)の乱で授刀少尉として奮戦した。その功により、従四位下、大忌寸賜姓、中衛少将、770年、正四位下、陸奥鎮守将軍、771年、中衛中将、781年、右衛士督、782年、氷上川継(ひかみの-かわつぐ)の変に連座し、右衛士督(うえじのかみ)を解任される。まもなく復した。785年、左京大夫、越前守も兼ねた。従三位、大宿禰賜姓。59歳。 第47代・淳仁天皇、第48代・称徳天皇、第49代・光仁天皇に仕えた。 ◆佐伯 今毛人 奈良時代の官人・佐伯 今毛人(さえき-の-いまえみし、719-790)。男性。姓は宿禰、名は若子(わくご)。今蝦夷。父・佐伯人足(ひとたり)。佐伯真守(まもり)の弟。初め造甲賀宮司に勤めた。747年/748年、造寺司次官として中心的役割を果たす。この頃、今毛人に改める。752年、大仏開眼会を迎えた。755年、五位で造東大寺長官になる。藤原仲麻呂(恵美押勝)の権力掌握後、757年、長官の任を離れる。763年、造東大寺長官に再任され、藤原良継、石上宅嗣、大伴家持らと仲麻呂を除くことを企て発覚し解官された。764年、営城監、大宰大弍兼築怡土城専知官になり、筑前国怡土城の造営に関わる。765年、大宰大弐になり、築怡土城専知官を兼任した。767年、左大弁、造西大寺長官になり、第48代・称徳天皇勅願の西大寺造営に当る。770年、三度造東大寺長官になる。775年、遣唐大使になった。776年、出帆し順風を得られず、今毛人のみ大宰府から帰る。777年、摂津職まで行き、病のため渡唐しなかった。776年、兄・真守と共に、左京五条六坊の地を東大寺と大安寺から購入し、氏寺・佐伯院(香積寺)を建立した。782年、左大弁兼大和守で従三位に叙せられる。783年、皇后宮大夫を兼任する。784年、第50代・桓武天皇の長岡京造営にあたり、藤原種継らとともに造長岡宮使に任命され参議に列した。785年、正三位に昇り、786年、大宰帥になった。789年、引退する。790年、正三位で没した。72歳。 27年間、東大寺・金銅仏の造営に専念し、第45代・聖武天皇から「東大居士」と称され、仏教に深く帰依したという。 ◆紀 古佐美 奈良時代-平安時代前期の官人・公卿・紀 古佐美(き-の-こさみ、733-797)。男性。父・宿奈麻呂(すくなまろ)/飯麻呂 (おものまろ) 、麻呂の孫。764年、従五位下、丹後守、兵部少輔、式部少輔、伊勢介、右少弁などを歴任した。780年、旧3月、蝦夷で伊治呰麻呂(いじのあたまろ) の反乱で征東副使に任じられ、大使・藤原継縄と共に陸奥へ赴く。781年、陸奥守になり、軍を陸奥多賀城に集め巣伏村で蝦夷に敗れた。旧9月、帰京し、奏上した軍功の虚偽により副将以下は処罰され、古佐美は免れ従四位下勲四等に叙された。その後、785年、参議左大弁になる。春宮大夫、左右大弁を歴任し、788年、旧7月、再び征東大使に任じられた。789年、春、諸国の軍を多賀城に集結し進攻し、衣川で蝦夷の族長・阿弖流為(あてるい)の反撃により大敗した。旧9月、帰京し、朝廷により敗将の罪を問責される。その後、罰を免れ正三位大納言に進む。793年、旧1月、藤原小黒麻呂らと共に遷都のため山背国葛野郡宇太村を視察した。794年、中納言正三位、796年、正三位大納言、797年、東宮傅 (とうぐうふ)を兼ねた。65歳。贈従二位。 ◆和気 清麻呂 奈良時代-平安時代前期の官僚・和気 清麻呂(わけ-の-きよまろ、733-799)。男性。本姓は磐梨別公(いわなすわけのきみ)、藤野別真人(ふじのわけのまひと)。備前国(岡山県)の生まれ。父・乎麻呂。姉・広虫(法均尼)、子・広世、真綱、仲世など。第46代・第48代の女帝・称徳天皇の寵愛を受け、右兵衛少尉、764年、藤原仲麻呂の乱の功により勲6等を授けられた。766年、従五位下、近衛将監。769年、道鏡が皇位に就こうと画策した宇佐八幡宮神託事件(道鏡事件)で、広虫の代わりに宇佐に派遣され、画策を阻止した。だが、称徳天皇により大隅国に配流された。770年、第49代・光仁天皇即位に伴い召還される。第50代・桓武天皇により、783年、摂津職の長官に任じられる。784年、長岡京遷都にも関わる。788年、中宮大夫、民部大輔も兼ね、美作・備前国国造。794年、平安京遷都を桓武天皇に上奏した。796年頃、平安京造宮大夫、799年、従三位民部卿兼造宮大夫。「民部省例(20巻)」を選修した。67歳。 ◆早良 親王 奈良時代の皇族・早良 親王(さわら-しんのう、750-785)。男性。京都の生まれ。父・第49代・光仁天皇(白壁王)、母・高野新笠(たかの-の-にいがさ)の第2皇子。山部親王(第50代・桓武天皇)の同母弟。768年、出家し東大寺に住した。770年、父・光仁天皇の即位により親王になる。781年、兄・桓武天皇の即位に伴い、父の意図により皇太弟に立てられた。785年、桓武天皇の寵臣だった造長岡宮使長官・藤原種継暗殺事件が起きる。早良親王は首謀者であり、天皇擁立計画があったとされた。連座して、大伴継人、竹良、佐伯高成、大伴家持らも官位などを奪われた。早良親王は皇太子を廃され、乙訓寺に幽閉される。淡路に流される途中、無実を訴えながら河内国高瀬橋付近で絶食死したという。遺骸は淡路島に運ばれた。35歳。 事件は、桓武天皇の第1皇子・安殿(あて)親王(第51代・平城天皇)の擁立に伴う謀略とみられている。以後、藤原氏の地位が低下し、桓武天皇の権力が強化された。その後、高野新笠、藤原乙牟漏の死、皇室・藤原氏の病死者も相次ぎ、災害、悪疫の流行も続いた。陰陽師は、安殿親王の病弱の原因も、早良親王の怨霊による祟(たた)りとした。800年、桓武天皇は、早良親王に崇道(すどう)天皇の号を追贈する。墓も改葬させ、淡路に寺を建立し、大和の八嶋陵に改葬した。806年、桓武天皇が亡くなったその日、事件に関係したすべての人の罪が解かれる。以後も、親王の怨霊は長く平安貴族を悩ます祟りの一つとして畏れられた。 ◆大伴 家持 奈良時代の官人・歌人の大伴 家持(おおとも-の-やかもち、?-785)。男性。父・旅人。738年、内舎人、740年、聖武天皇の東国行幸に従う。746年、越中守、その後少納言、因幡守。762年、信部(中務)大輔、藤原良継らと図った反仲麻呂計画が露見し、764年、薩摩守とされた。770年、民部少輔、左中弁、衛門督、参議と歴任。781年、右京大夫、早良親王の春宮大夫を兼ね、左大弁、従三位に昇った。782年、氷上川継謀反事件に関して解官、参議春宮大夫に復し、のち兼陸奥按察使鎮守将軍となる。中納言、持節征東将軍、中納言従三位兼春宮大夫陸奥按察使鎮守将軍として陸奥国の建郡を実現。785年、没直後、藤原種継暗殺事件首謀者とされ除名、子らも隠岐に流された。806年、桓武天皇没時に従三位に復された。『万葉集』の編者とされる。 ◆喜田 貞吉 近代の歴史学者・日本史学者・喜田 貞吉(きた/きだ-さだきち、1871-1939)。男性。ペンネームは斉東野人。徳島県の生まれ。1896年、帝国大学(現・東京大学)文科大学国史科を卒業する。1999年、「日本歴史地理研究会(後に日本歴史地理学会と改称)」を組織し、雑誌『歴史地理』を発行した。1901年、文部省の図書審査官、編集官になり国定国史教科書の編纂・検定を行う。1903年、『小学日本歴史』を執筆した。1905年以来、法隆寺再建・非再建論争で再建論の中心になる。(後の1939年、発掘調査で喜田の再建論の正しさが証明される)。1910年、大逆事件を機に、1911年、喜田執筆の「南北朝」の字句が、南北朝併記として問題化する。(南北朝正閏論[せいじゅんろん])。責任をとり、休職・退官する。1909年、平城京の研究・法隆寺再建論などの学位論文により文学博士になる。1913年、京都帝国大学専任講師になった。1919年、「日本学術普及会」を組織し、雑誌『民族と歴史』(後に『社会史研究』と改称)を発刊した。部落問題研究に先鞭をつけた。福神・憑物などの特集号も出す。1920年、京都帝国大教授になり、1924年、辞任し、東北帝国大学講師になる。1927年、京都帝大講師、1928年、雑誌『東北文化研究』を発刊した。 1934年、京都帝大教授になる。1938年、辞職する。著『法隆寺論攷』、『喜田貞吉著作集』など。69歳。 歴史地理学、古代史、民俗学、日本民族史、未解放部落・民族問題など幅広く研究した。建築史家・関野貞(せきの-ただし)との法隆寺再建・非再建論争のほか、考古学者・高橋健自(けんじ)・浜田耕作・山内清男(やまのうち-すがお)らとも論争する。長岡京の研究では、長岡京を平城京・平安京と同じ正都と位置付け、両京に劣らない規模の都と推定した。 ◆中山 修一 近現代の歴史地理学者・考古学者・中山 修一(なかやま-しゅういち、1915-1997)。男性。京都府長岡京市の生まれ。父・中山長作、母・ふしの長男。 1935年、京都府師範学校を卒業し、小学校訓導・短期現役兵に入隊し、陸軍歩兵伍長になる。1939年、京都府師範学校専攻科に入学する。1942年 、『乙訓村海印寺村郷土史の研究』を著し、早良親王幽閉事件に関し不敬罪として警察の取り調べを受ける。終戦後、1946年、京都大学文学部史学科地理学、1949年、同大学院を修了した。旧制女専教員、新制高校を経て指導主事になる。1954年、定時制教諭をしながら長岡京の発掘調査を開始する。1955年、畑を発掘し、朝堂院中門にあたる会昌門(かいしょうもん)跡を発見した。長岡京にあったという蓮池跡を水田の窪地に重ねた。1959年、国に無届で大極殿(だいごくでん)跡・小安殿の土台跡を発掘する。畑地で牛蒡がよくできる地があり跡地と推察した。1966年、「乙訓の文化遺産を守る会」副会長に就任する。1972年、京都家政短期大学(京都文教短期大学)に勤務した。1976年、長岡宮跡発掘調査団(のち長岡京跡発掘調査研究所)を再結成し団長になる。1982年、吉川英治文化賞(第16回)を受賞した。1983年、京都新聞文化賞を受賞した。1991年、長岡京の東院とみられる建物群跡を発見する。1996年、京都府文化賞(特別功労賞)を受賞した。著『長岡京発掘』(共著)、『よみがえる長岡京』など。81歳。 40年間に1000回以上の発掘調査に立ち合う。京都市教育功労者、京都府教育功労賞、文化庁文化財功労者賞なども受賞する。長岡京跡発掘調査研究所長、長岡京市埋蔵文化財センター副理事長、向日市埋蔵文化財センター理事、長岡京市文化財審議会長などを歴任した。 ◆長岡京 奈良時代、770年、女帝の第48代・称徳天皇の没後、道鏡は失脚、新官人が台頭した。天武系皇統より、それまでは傍流だった天智系皇統の第49代・光仁天皇に移行した。781年、光仁天皇没後、天智系皇統の第50代・桓武天皇が即位し、長岡京遷都になる。 奈良時代、784年より10年間にわたり長岡京は山城国乙訓郡に存在した。現在の向日市、長岡京市、京都市西京区を含む。東西4.3㎞、南北5.3㎞の広さを有していた。 長岡京遷都の理由として、1.この地が河川の合流点(桂川、宇治川、木津川)に当たり、水陸交通の要地だった。淀川により難波宮と直結していた。2.平城京で台頭した奈良の仏教寺院勢力よりの離脱、また貴族層を抑えるためともいう。3.長岡京が四神相応の地であった。4.桓武天皇が渡来人の血をひき、渡来系の多く住むこの地を選んだ。この地は、側近・藤原種継の姻戚関係にある秦氏の本拠地であり、その協力が得られた。5.天皇が中国の革命思想に影響され、皇統交替の具現のために、律令体制の再建のためともいう。 藤原種継は平城京棄京を勧め、784年に万事が改まるという「甲子革令」により断行した。これは、王朝交代の革命の年・辛酉の年の4年後に、天意が革(あらた)まり、徳を備えた人に天命が下される「革令」の年とされたことに基づく。 長岡宮の造営には、難波宮や平城宮の古材が再利用され、短期での建築が可能になった。土地区画は「長岡京型」と呼ばれ、区画規模を揃え道路を設けた。これは、平城京型と平安京型の過渡になる。宮域では条坊制により、大路(幅24m)、小路(幅9m)があり、一辺約120mの土地に区分けされていた。 天皇住居の内裏、官庁街の宮城(大内裏)は、北側中央にあり、東西1.02㎞、南北1.55㎞の広さがあった。築地大垣に囲まれ宮城門が設けられていた。大極殿と朝堂院、内裏、官庁が置かれた。朝堂院は南より南門(会昌門)、東門、西門、東西4堂の8堂が建てられた。これは正都伝統の12堂とは異なるものだった。その規模、構造は難波宮と類似していた。その北に隣接して閘門、複廊の廻廊内に北に大極殿(東西109m、南北200m)、後殿(小安殿)、後門(昭慶門)があった。 北辺に倉庫(大蔵)群が建てられ、宮の北側に園地(北苑)も設けられた。左京北東隅には運河(幅12m、深さ3m)が通じており、木材などの物資陸揚げの場になっていた。都の西南の大山崎町付近には山崎津、東方には淀津などが整備され、水運が開かれていた。東西2つの市も開設された。京域には小規模な役所、離宮、貴族・役人の住宅、兵士駐屯地、寺院などがあり、東西4.3㎞、南北5.7㎞の広さがあった。中央に南北の通り朱雀大路(幅66m?)が通じ、東を左京、西を右京と分けていた。 794年、長岡京の完成は7、8割だったという。その完成を待たずに平安京に遷都される。長岡京の棄京、再遷都の理由の有力説として、桓武天皇が早良親王の崇りを恐れたためといわれている。また、度重なる洪水被災を避けたためともいう。和気清麻呂は桓武天皇に、宇太の地(平安京)への再遷都を進言している。 ◆藤原種継暗殺事件 奈良時代、785年9月23日深夜、桓武天皇の最も重要な側近で、長岡京遷都を推進していた造長岡宮使長官・藤原種継が弓矢で射殺された。種継は嶋町の工事現場巡回中だったという。場所は、現在の朝堂院公園付近になるとみられている。 この藤原種継暗殺事件の実行犯・大伴継人は即刻射殺、共犯者ら数十人が捕えられる。実行犯らは、種継の棺の前に引き出され斬首になる。首謀者とされた官人・歌人の大伴家持(おおとも の やかもち)は死亡していたにもかかわらず官位を奪われ、子らも流罪になる。皇太子・早良親王は、乙訓寺に幽閉され、無実を訴え淡路に移送される途中で絶食して亡くなる。処刑されたともいう。事件は、桓武天皇の子・安殿親王(後の第51代・平城天皇)を皇太子にするための陰謀だったともいう。藤原百川(ももかわ)、永手、良継ら藤原氏一族、佐伯氏の関与があったともいう。 これより以前、770年、第49代・光仁天皇は、井上内親王を皇后、子・他戸(おさべ)親王を皇太子に定めた。771年、2人は「謀反大逆」の嫌疑により皇后、皇太子を廃される。代わりに皇太子には、山部親王(のちの桓武天皇)が決まった。775年、井上皇后、他戸親王も囚われ、憤死している。 その後、桓武天皇の周辺に死者が相次ぎ、天変地異も続く。788年、桓武天皇夫人・藤原旅子が亡くなり、長岡京が雷と暴風に見舞われた。789年、美作女王、命婦・大原室子が亡くなる。790年、桓武天皇の生母・高野新笠、皇后・藤原乙牟漏(おとむろ)、夫人・坂上又子が相次いで亡くなる。また、皇太子・安殿親王(あてのみこ)も重病になった。さらに都では旱魃、悪疫が流行する。792年、長岡京で2度の大洪水があり、それら一連の出来事は早良親王の祟りによると恐れられた。 桓武天皇が占わせた陰陽師は、早良親王の祟りによるものとした。和気清麻呂は、宇太の地(平安京)への再遷都を桓武天皇に進言した。794年、遷都は実行され、長岡京はわずか10年で棄京された。だが、この年、安殿親王の妃・藤原帯子が急死している。また、地震も起きた。 平安時代前期、800年、桓武天皇は、早良親王に崇道天皇の号を追贈し、墓も改葬させる。井上内親王の宇智陵(奈良五条市)近くに霊安寺を建立、大和の八嶋陵(奈良市八島町)に改葬した。806年、桓武天皇が亡くなったその日、事件に関係したすべての人の罪が解かれた。 桓武天皇陵は当初、葛野郡宇太野の地に定められた。だが、山火事が発生し、煙と灰で都が黄昏のような光景になったという。賀茂神による災火ということ で、紀伊郡柏原に移された。(『類聚国史』)。863年、神泉苑で御霊会が開かれ、崇道天皇(早良親王)、伊予親王、藤原吉子、藤原仲成、橘逸勢、文屋宮田麻呂の六霊が祀られている。 ◆大極殿公園 大極殿公園に、宝幢(ほうどう)を立てた3基の柱堀形が復元されている。宝幢は古代中国伝来の儀式用旗飾りをいう。天皇の権威を象徴した。中央に立つのが大柱、両側に添柱があり、3本の柱と横板で構成されている。 長さ約9mの大柱の上に、青龍、朱雀、白虎、玄武の四神の絵、鳥、日、月の華やかな飾り物が付けられた。即位式と元旦に盛大に行われる「朝賀の儀式」にのみ、大極殿の前に7本の宝幢が立てられた。 現代、1997年の発掘調査で、宝幢を建てた柱の掘形が発見された。長さ約3m、幅約1.2m、深さ0.8mの楕円形をしていた。 ◆遺跡調査 ◈現代、1953年に、歴史地理学者・中山修一は、「長岡左京三条一坊八、九、十五、十六町、二坊三、四、六町を勅旨所の藍畑、三条一坊十町を近衛府の蓮池にせよ」(『類聚三代格』)の記述をもとに、条坊の痕跡を現地調査し「長岡京条坊復元図」を作成した。 1954年にこの復元図をもとに、長岡宮(京)で最初の発掘調査(第1次調査)が、朝堂院南門(会昌門)推定地で行われた。以後、1966年までに、朝堂院南門(会昌門)・回廊、大極殿・小安殿・朝堂院東第一堂などが確認され、「長岡宮復原図」が示された。 1966年-1968年の第2次内裏の調査で、内裏正殿の基本構造・建物配置の一部、2006年の調査では、内裏正殿の全容が明らかになった。 ◈1990年に京都市が伏見区淀水垂町で長岡京東南境界祭祀遺跡の発掘調査を行う。この地は、かつての長岡京の東南境界にあたる。東二坊大路と七条坊間小路の交差点付近には川が流れ、橋も架けられていた。付近からは、墨書人面土器が大量(500点以上)に出土した。 土器に人の顔が描かれており、髭を生やしたものが多かった。定期的に大祓の神事が行われていた。土器には一部に穴が開けられ、ここから内部に息を吹き込んで身の穢れを祓った。紙の蓋をして土器に封じて川に流した。出土した木簡には、奈良時代の「延暦十年(791年)」と記されていた。平安時代前期、790年には、近畿で天然痘が流行しており、多くの死者が出ている。疫病が長岡京に侵入するのを防ぐために、境界で祭祀が行われていたとみられている。 ◈2020年に長岡京市埋蔵文化財センターは、長岡京の五条大路右京にあたる地で、東西50mの溝を発掘したと発表した。付近では平安時代、10世紀の掘立柱建物群跡、柵の柱跡から軒平瓦も出土している。仁和寺で出土した瓦と同笵であり、第59代・宇多天皇(867-931)が法皇になって住んだという開田院(かいでんいん)があったとされる。法皇は833年に仁和寺を創建している。 ◈2024年11月-2025年1月の長岡京市埋蔵文化財センターにより、右京五条一坊二町で発掘調査が行われた。朱雀大路西側溝(幅90㎝、深さ40㎝)、雨落ち溝・瓦、築地跡などが確認された。 1986年に朱雀大路の左京東側溝らしき遺構が見つかっている。この東側溝と西側溝間の距離は66mあり、長岡京の朱雀大路幅は66mだった可能性がある。ただ、左京東側溝は確定していないともされ、詳細不明。 ◈2025年6月に、京都埋蔵文化財調査研究センターは、長岡京の西端跡で古墳2基の痕跡を発掘したと発表した。 西方官衙(かんが)と推定される地点で、古墳の周濠2つが確認された。5世紀の円墳(直径13m)だった。周濠1基の上では、長岡京時代の溝も見つかっている。長岡京の造都の過程で、既存の古墳が破壊されたとみられている。 ◆年間行事 大極殿祭(11月11日)。 *歴史年表中の発掘調査結果は鶏冠井町周辺に限定しています。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『日本の古代遺跡28 京都Ⅱ』、『あなたの知らない京都府の歴史』、『平安の都』、『京都の地名検証 2』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『京都・観光文化 時代MAP』、『掘り出された京都』、京都市平安京創生館、京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、ウェブサイト「長岡京市」 、ウェブサイト「史跡長岡京跡保存活用計画-向日市教育委員会」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|