|

|

||

| 生源寺 (滋賀県大津市) Seigen-ji Temple |

||

| 生源寺 | 生源寺 | |

|

|

|

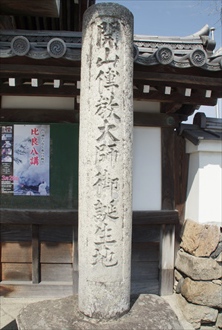

「開山伝教大師御生誕地」の碑   本堂     本堂  本堂、内陣  本堂、伝教大師像  本堂  本堂、玄関  「伝教大師御産湯井」  「伝教大師御産湯井」  伝教大師立像  伝教大師立像  誕生した最澄と両親、案内パネルより  別当大師堂 別当大師堂 大黒天尊像(重文)、比叡山国宝館に安置されている。案内パネルより  鐘楼  梵鐘  写経塔  宝篋印塔    供養石仏  鎮守社  【参照】境内西の家並  【参照】境内西、薬樹院境内にある見事なシダレサクラの巨木

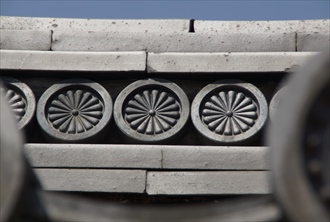

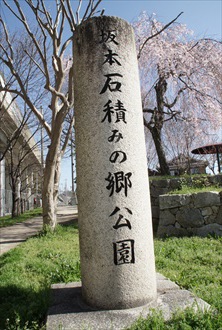

坂本石積みの郷公園  鐘楼  破鐘  「若き日の寂澄(最澄)像」  【参照】穴太積衆積みの石垣、穴太衆積みを手掛けた石工集団の穴太衆は大津市坂本穴太を本拠地として活躍した。穴太衆による石垣の積み方には3種あるという。 1.自然石を加工しないままに積み上げる「野面積み」。2.石面を槌で叩き大雑把に加工したものを組み合わせる「打ち込みハギ」。3.ノミで加工した石を隙間なく組み合わせた「切り込みハギ」。 代表的な野面積は、石垣表面から3分の1奥まった点に比重(重力)をかける。石垣奥には栗石層があり、奥に小石を積める。これは排水を工夫することで、土の水ぶくれによる石垣崩壊を防いだという。 |

生源寺(せいげん-じ)の地は< 伝教大師(最澄)誕生地とされている。山門を入り右手に最澄の産湯に使ったという井戸が残されている。 天台宗。本尊は十一面観世音菩薩を安置する。 近江西国三十三所霊場第6番札所、びわ湖百八霊場第8番札所。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 奈良時代後期、766年/767年、最澄がこの地、近江国滋賀郡で生まれたという。 800年頃、最澄は両親報恩のために生源寺、東南院を建立したという。以来、生源寺の地は延暦寺の中での霊地として崇められてきた。 室町時代、1394年、足利義満の日吉大社参詣準備のための延暦寺僧(坂本宿老)の第一回会議が開かれた。 安土・桃山時代、1595年、現在の本堂が詮瞬(せんしゅん)によって再建された。 江戸時代、1710年、現在の本堂が改築される。 ◆最澄 平安時代前期の僧・最澄(767/766-822)。幼名は広野、勅諡号は伝教大師、通称は叡山大師、根本大師。近江(坂本の生源寺付近)の生まれ。父は中国からの渡来系豪族の子孫で三津首百枝(おびとももえ、浄足)、母は藤原藤子(妙徳)という。778年、12歳の時、出家、近江・国分寺で行表(ぎょうほう)に師事し、780年、国分寺で得度し最澄と名乗る。785年、19歳で東大寺で受戒(具足戒・小乗戒)するが、同年、比叡山大嶺山中(本願堂付近)に草庵を結び、願文を作る。禅を修め、12年間にわたり修行を積んだ。天台三大部摩訶止観、法華玄義、法華文句を修めた。788年、草庵の近くに小堂「一乗止観院」を建て、薬師如来を祀る。797年、内供奉十禅師に任命される。798年、比叡山で法華十講を修する。801年、比叡山に奈良十大徳を招き法華十講を修した。802年、和気弘世主催により、神護寺で5カ月にわたる天台の教え「天台三部」を説いた。第50代・桓武天皇の信任、帰依を受ける。803年、短期の還学生(げんがくしょう)として、唐に渡航することが認められた。804年、遣唐使として義真を伴い、留学僧・空海(774-835)らと唐に渡る。霊地・天台山で、天台大師智顗(ちぎ)直系の天台山修禅寺・道邃(どうずい、?-805)より天台教学と大乗菩薩戒、仏ろう寺・行満座主より天台教学を、越州(紹興)の龍興寺で、順暁阿闍梨より密教を、翛然(しゅくねん)禅師より牛頭禅を学び、天台、密教、禅、戒を修した。805年、帰国し、多数の天台典籍、密教の教えを唐より持ち帰る。高雄山寺で日本初の灌頂を行う。宮中で日本初の護摩供を行う。請来された天台密教経疏500巻、 護摩の器具を桓武天皇に献上した。天皇は、双林寺を建立し、最澄は開山になる。806年、日本天台宗が公認される。811年、弟子・泰範が空海の弟子になる。 最澄は空海から経本を借り密教を学ぶ。812年、空海により灌頂を授けられた。その後、空海とは決別する。814年、九州巡化、815年、東国巡化、817年、徳一との論争が始まる。818年、小乗戒廃棄宣言、六条・八条天台宗年分学生式を制定、819年、四条の学生式上奏、822年、中道院で亡くなる。56歳。 天台宗の祖。没後7日後に、大乗戒壇設立の許勅が下りた。以後、奈良の南都仏教から独立して、延暦寺において独自に僧を養成することができるようになった。866年、日本最初の大師号、伝教大師の諡号が贈られた。 最澄の仏教は、法華経を根本とし、中国天台大師開祖(智顗、538-597)の円教に、密教、禅、戒律を加えた総合仏教になっている。『山家学生式(さんげがくしょうしき)』『顕戒論』『守護国界章』などを著した。最澄の生地には現在、生源寺、その近くに母を祀った市殿神社、父を祀った百枝社がある。 ◆光定 平安時代前期の天台宗の僧・光定(こうじょう、779-858)。俗姓は贄(にえ)、通称は別当(當)大師。伊予国(愛媛県)の生まれ。798年、20歳で両親の死を契機に出家。808年、比叡山の最澄に師事、義真に摩訶止観を学ぶ。809年、止観業の年分度試に及第、810年、宮中、金光明会で天台宗の年分度者として得度。812年、東大寺で具足戒を受ける。高雄山寺で空海より最澄、泰範らとともに胎蔵界灌頂を受ける。さらに813年、金剛界灌頂を受ける。815年、第52代・嵯峨天皇の前で玄蕃頭真苑雑物(もと興福寺僧)と天台宗の教義をめぐり討論。818年、最澄の大乗戒壇設立のために朝廷と交渉した。勅命による最澄の祈雨に参し効験あり、修行満位に叙せられる。戒壇院知事、宝幢院別当、伝灯満位に叙せられる。823年、延暦寺止観院(根本中堂)で座主・義真を戒師として大乗戒受戒。825年、天台僧初の天王寺講師。828年、伝灯法師位に叙せられる。833年、法隆寺講師。835年、第54代・仁明天皇に召され宮中で近侍、内供奉十禅師に任ぜられる。838年、伝灯大法師位に叙せられ、延暦寺戒和上。854年、第55代・文徳天皇の勅命により延暦寺別当に任ぜられ、以後、別当(當)大師と呼ばれる。延暦寺に天皇御願の四王院を建立。延暦寺八部院坊で亡くなる。生前、その円満な人柄から大黒天の化身といわれた。最澄四高弟(ほかに義真、円澄、円仁)の一人。著『伝述一心戒文』。80歳。 ◆詮舜 安土・桃山時代の天台宗の僧・詮舜(せんしゅん、1540-1600)。俗姓は藤原。近江(滋賀県)の生まれ。比叡山正教坊の詮運に学ぶ。1571年、織田信長による延暦寺焼討ち後、豊臣秀吉に請い施薬院全宗らとともに比叡山復興に尽力した。1595年、近江・生源寺本堂を再建した。61歳。 ◆仏像 本尊は、第3代天台座主・慈覚大師(円仁、794-864)作という「十一面観世音菩薩」であり本堂に安置されている。 最澄の両親の像も安置されている。 ◆産湯の井戸 この地は、最澄の生誕地とされ、生源寺と名付けられた。山門の右手(東)に「伝教大師御産湯井」という井戸跡が残されている。最澄誕生の際に、この井水を産湯として用いたという。 ◆建築 「本堂」は安土・桃山時代、1595年に詮瞬(せんしゅん)によって再建された。江戸時代中期、1710年に改築された。 本堂の西に隣接し、別当大師堂が建てられている。別名を庚申堂というのは、かつてこの地に庚申塚があったことによる。本尊は別当大師像になる。命日は9月9日。 ◆文化財 生源寺は、西塔の総里坊格の寺であり、近世(安土・桃山時代江戸時代)に一山の寺務を総括した重要な里坊だった。このため、近代、1921年来の叡山文庫には多くの「生源寺記録」が残されている。 ◆比叡山焼き討ち 室町時代後期、1571年の織田信長による比叡山焼討ちの史跡が残されている。焼討ちに際して坂本でも多くの犠牲者が出た。その霊を追悼するために境内南西隅に供養石仏群がある。 かつて生源寺には「破鐘(われがね)」といわれる梵鐘があった。1571年9月12日の明け方、焼討ちに際し、信長の軍勢が坂本に侵攻した。この地のある長老は日吉大社に朝参りした帰路、この異変に気付いた。古老は、人々に急を知らせるために、生源寺の梵鐘を力の限り乱打し続けたという。だが、時すでに遅く、比叡山、坂本も焼き払われた。この時、あまりにも激しく鐘を打ち鳴らしたため、梵鐘に割れが生じた。以来、鐘は不思議な音色に変わったという。 梵鐘は坂本の非常用の鐘として、日吉大社の祭礼、日吉礼拝講の際にも鳴らされた。いまは、JR比叡坂本駅北の「坂本石積みの郷」に、鐘楼が建てられ梵鐘も移され保存されている。 ◆供養石仏 室町時代後期、1571年の織田信長による比叡山焼き討ちの際に、坂本でも多くの犠牲者が出た。その霊を供養するために坂本の各所に石仏群が祀られている。その供養石仏・五輪塔・石仏が境内の一角にある。 ◆年間行事 花まつり(4月8日)、伝教大師ご生誕会(法要、ご詠歌講、盆踊り)(8月17-18日)、除夜の鐘(12月31日)。 例月回向法要(毎月18日)。書道・生源塾(月3回、土曜日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 当寺案内書、市殿神社縁起、『日本の名僧』、『足利義満と京都』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

||