|

|

|

| 旧帝国京都博物館本館(明治古都館)・方広寺遺構・恭明宮遺構 (京都市東山区) Former main building of Empire Kyoto museum |

|

| 旧帝国京都博物館本館 | 旧帝国京都博物館本館 |

|

|

表門 表門 表門 表門 表門 表門 表門、門柱  表門、門柱、「京都国立博物館」  表門、門柱  表門、札売場 表門、札売場 表門、札売場  表門、札売場  表門、札売場  表門 表門 表門  表門、鉄扉  表門、鉄扉  旧帝国京都博物館本館、西側 旧帝国京都博物館本館、西側 西側 西側 西側  西側、正面 西側、正面 西側、正面 西側、正面 西側、正面 西側、正面 西側、正面、菊花紋章  西側、正面、左に毘首羯磨(びしゅかつま)、右に技芸天(ぎげいてん)像 西側、正面、左に毘首羯磨(びしゅかつま)、右に技芸天(ぎげいてん)像 西側、正面 西側、正面 西側、正面  西側、正面  西側、正面 西側、正面 西側、正面 西側、正面 西側、正面、付柱  西側、屋根 西側、屋根 西側 西側 西側 西側 西側 西側 西側、ドーマ 西側、ドーマ 西側  西側  西側 西側 西側 西側 南側  南側 南側 南側 南側 南側、ドーマ 南側、ドーマ 南側 南側 南側  南側 南側 南側 南側 南側  南側 南側 南東角 南東角 前庭  前庭、ロダン作「考える人像」  南門、袖塀  南門、袖塀 南門、袖塀 南門、袖塀 南門、袖塀 平成知新館の水盤内、回廊柱跡石列の円環 平成知新館の水盤内、回廊柱跡石列の円環 円環 円環 【参照】青い四角内が方広寺境内、上(東)に大仏殿、右(南)に南之門、下(西)に仁王門、中央右寄りに現在の平成知新館、京都国立博物館の説明板より  【参照】安土・桃山時代の「洛中洛外図屏風」右隻に描かれた方広寺大仏殿、国立博物館の敷地は境内に一部が掛かりその右隣りになる。下に旧五条大橋(松原橋)、京都国立博物館の屋外展示物説明板より  西辺の石塁  方広寺大仏殿石塁遺構、京都国立博物館の西側、花崗岩。  西の庭、方広寺大仏殿所用金輪  西の庭、方広寺大仏殿敷石 西の庭、方広寺大仏殿敷石 【参照】方広寺南之門遺構、京都国立博物館の説明板より  【参照】方広寺石垣遺構、京都国立博物館の説明板より 【参照】方広寺石垣遺構、京都国立博物館の説明板より 平成知新館 平成知新館  【参照】吉田初三郎作「京都図絵」(1928)に描かれた旧帝国京都博物館付近。大礼記念大博覧会を中心に描いている。京都駅の掲示板より。 |

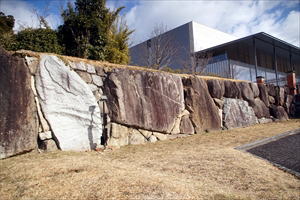

京都国立博物館の敷地内に、煉瓦造の旧帝国京都博物館本館(きゅう-ていこく-きょうと-はくぶつかん-ほんかん)が建つ。現在は、明治古都館(めいじ-こと-かん)と改称されている。設計者は近代の建築家・片山東熊(かたやま-とうくま)による。 1999年に、京都国立博物館は、「美しき日本―いちどは訪れたい日本の観光遺産」に選定された。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1586年、豊臣秀吉は大仏殿の建立を計画し、方広寺の造営を始めた。現在の京都国立博物館の敷地は、境内南辺になる。 江戸時代、1798年、落雷により大仏殿は全焼している。 近代、1871年、大仏殿跡地に恭明宮(きょうめいぐう)が完成した。宮中の位牌・念持仏を遷座し、宮内省の管轄になる。 1873年、恭明宮は廃止になった。 1876年、旧恭明宮の建物は京都府に移管される。 1889年、5月、宮内大臣通達により、図書寮(ずしょりょう)附属博物館が廃止される。東京・帝国博物館、帝国奈良博物館とともに、「帝国京都博物館」(館長・森本後凋)の設置が官制で定められた。 1890年、帝国京都博物館の建設地が現在地(旧恭明宮跡地)に定められる。 1892年、6月、建築工事が着工する。 1894年、2月、初代館長・山高信離が就任した。 1895年、10月、竣工した。 1897年、5月、「帝国京都博物館」は開館する。 1900年、6月、官制の改革により博物館は宮内省の所管に移り、「京都帝室博物館」に改称される。 1924年、2月、皇太子・裕仁親王(後の第125代・昭和天皇)の成婚を記念し、宮内省改革として京都市に移管される。「恩賜京都博物館」に改められる。 現代、1952年、4月、再び国に移管され、文部省文化財保護委員会(文化庁前身)の所管に移る。「京都国立博物館」に改められる。 1965年、本館西側に新館(設計・森田慶一)が完成する。 1966年、10月、新館が開館した。 1969年、3月、本館、正門、札売場、袖塀(そでべい)が重要文化財に指定された。 1998年以降、平成知新館建設に伴う発掘調査が行われ、平安時代後期の後白河上皇などの院御所・法住寺殿、 安土・桃山時代の豊臣秀吉の方広寺遺構が発見された。 2001年、4月、中央省庁改編に伴い、文化庁所管の独立行政法人国立博物館「京都国立博物館」に移行する。 2002年、発掘調査により方広寺大仏殿の南北石垣が発見された。 2007年、4月、国立文化財機構の管轄の「京都国立博物館」になる。 2009年、平成知新館(新平常展示館、設計・谷口吉生)の建替えが始まる。 2014年、旧帝国京都博物館本館(特別展示館)は「明治古都館」に名称を改められる。9月、平成知新館が竣工した。 2015年、明治古都館の改修工事に伴う、床下・中庭、北西部の発掘調査が行われる。中庭で恭明宮の南北方向の石組溝が発見された 。 2016年 、 明治古都館北西側の調査で恭明宮の南北溝が発見される。 ◆片山東熊 江戸時代後期-近代の建築家・片山東熊(かたやま-とうくま、1853-1917)。長門国(山口県)萩生まれ。父は文左、母はハル。1867年、奇兵隊に入隊した。1868年、戊辰戦争に従軍する。1873年、工部大学校造家学科(現・東京大学工学部)に第1期生として入学した。1879年、第1等の成績で卒業し、工部省営繕課技手、その後、太政官、外務省に入る。1881年、イギリスの建築家・ジョサイア・コンドル(Josiah Conder、1852-1920)の設計助手として、有栖川宮邸建築掛になる。1882年、有栖川宮熾仁親王とともに宮廷建築を欧州視察した。1886年、皇居御造営事務局になる。1886-1887年、宮殿装飾調査のためにドイツへ出張する。1887年、山県有朋の知遇を得て、宮内省匠師になる。1889年、 宮内省内匠寮匠師に昇進した。1897年-1898年、東宮御所建設のために欧米視察した。1898年、東宮御所(現・迎賓館赤坂離宮)御造営事務局技監に任じられる。1904年、宮内省内匠頭に昇進した。1908年、東宮御所が竣工する。1912年、第122代・明治天皇葬祭場などの建設に関わる。1914年、桃山御陵を造営した。1915年、退官する。1916年、勲1等旭日大綬章を受賞した。64歳。 西欧宮殿の様式を移植し、多くの宮廷建築を手掛けた。ネオ・ルネサンス、ネオ・バロック様式を基調にする。主な作品には、新宿御苑御休所(1888)(重文)、日赤病院(1890)、帝国奈良博物館(1894)(重文)、帝国京都博物館(1895)(重文)、旧東宮御所(1906、赤坂離宮、現・迎賓館)(国宝)、鳥取・仁風閣(1907)(重文)、東京国立博物館表慶館(1909) 、ほかに明治天皇の陵墓設営、貴族邸館などがある。 ◆足立鳩吉 江戸時代後期-近代の建築家・足立鳩吉(あだち-きゅうきち、1858-1939)。陸軍教導団工兵科を卒業後、陸軍工兵伍長になる。1884年、太政官傭・臨時建築局傭になる。イギリスの建築家・ジョサイア・コンドル(Josiah Conder、1852-1920)の官庁集中計画を補佐した。1886年、海軍省技手になる。1888年、臨時建築局傭になった。1889年より、宮内省内匠四等技手、内匠寮になる。 1891年、芝離宮洋館の設計・監理を担当した。1908年、内匠寮初代工務課長になる。1911年、横浜市役所旧庁舎(設計・池田稔)で、山本宇三吉と現場監督を勤めた。1927年、東京博物館上野別館移築を担当した。 81歳。 1895年、旧帝国京都博物館本館の設計、現場監督だったともいう。 ◆竹内久一 江戸時代後期-近代の彫刻家・竹内久一(たけうち-きゅういち、1857-1916)。幼名は兼五郎、号は久遠。江戸浅草生まれ。父・善次郎は浮世絵師・歌川国芳の門人。初め堀内龍仙、川本洲楽に師事し象牙彫刻を学ぶ。1880年、観古美術会で奈良の古像を見て木彫を志した。1881年、内国勧業博覧会に牙彫(げちょう)で受賞した。1882年より2年間、奈良に滞在し、正倉院御物、社寺の古美術の模刻像を多数制作した。1889年、東京美術学校(現・東京芸大)の創立に岡倉天心らと尽力する。1891年、同学校彫刻科の初代教授になる。1893年、シカゴ万国博覧会に「伎芸天像」 を出品し好評を博する。1906年、帝室技芸員に任じられた。60歳。 木彫着色、古彫刻の修復に秀でた。代表作はほかに、「神武天皇像」「日蓮上人」など、模造彫刻として、奈良・興福寺の鎌倉時代の維摩居士像などがある。「明治初期三大彫刻家」(ほかに高村光雲、石川光明)の一人に数えられた。文展審査員も務めた。門下に白井雨山、沼田一雅らがいる。 1895年、旧帝国京都博物館本館の三角形破風彫刻(ペディメント)の木彫原型を制作したともいう。 ◆山高信離 江戸時代後期-近代の幕臣・官吏・山高信離(やまたか-のぶつら、1842-1907)。号は紫峰、紫山。水戸藩主・徳川昭武の教育係を務めた。1867年、パリ万国博覧会に参列する昭武の日本政府特別使節団員として随行する。1873年、ウィーン万博などに派遣されて事務局などを務めた。帰国後、徳川宗家(旧将軍家)に付き静岡県へ移る。1869年、版籍奉還により明治政府の官僚になる。1872年以降、博覧会の仕事をした。1894年、京都帝国博物初代館長、1895年、奈良帝国博物館長を歴任した。66歳。 近代の文化財行政の基礎を築く。文人画家・椿椿山(つばき-ちんざん)に学ぶ。 ◆関口鍈太郎 近現代の造園家・造園研究者・関口鍈太郎(せきぐち -えいたろう、1896-1981)。名古屋市生まれ。第八高等学校を経て、1912年、東京帝国大学農学部林学科を卒業した。1923年、京都帝国大学農学部助教授、1924年、東京帝国大学農学部講師になる。1925年、京都帝国大学農学部林学科助教授になり、日本初の造園学講座を担当する。1927年-1929年、欧米の造園、都市公園・緑地の研究のために留学した。1936年、京都帝国大学教授になる。1952年-1976年、文化財専門審議会専門委員。1955年以降、京都府立大学島根大学農学部、高知大学農学部などでも講義を行う。1959年、定年退職した。1961年-1963年、日本造園学会会長に就任する。1968年 、二等瑞宝章を受賞した。1975年-1981年、桂離宮整備懇談会委員に任じられた。85歳。 都市計画京都地方審議会、文化財専門審議会、京都市風致審議会などの委員を務めた。国内外の造園設計も行う。主な作品は、釜山府公園計画(1936)、清津公園計画(1936)、京都府立総合資料館中庭、京都国立博物館本館前庭、京都植物園造園など。 ◆建築 ◈旧帝国京都博物館本館(陳列館/特別展示館/明治古都館)の設計者は、片山東熊、現場監督は足立鳩吉による。鳩吉が設計に関わったともいう。近代、1892年6月に、宮内省の内匠寮により建築工事が着工した。内匠寮の建設技官、大工、京都・関西・東京の石工、煉瓦積、瓦葺、左官、鋳工などの工匠が関わった。1895年10月に竣工し、1897年5月に当初は「帝国京都博物館」の名称で開館した。1969年3月に、本館、正門、札売場、袖塀が重要文化財に指定されている。 西面して建つ。当初は煉瓦造3階建で計画された。1891年10月に発生した濃尾地震(マグニチュード8.0)で建設予定地でも被害があり、平屋建に設計変更されたという。 背後(東側)の東山を背景とし、正面に庭園を挟み表門がある。本館平面は東山から鳳凰が飛翔し、西の市街地に向かう姿を象徴する。外観、空間構成も、フレンチルネサンス様式を基調にし、17世紀ヨーロッパ宮廷建築のバロック様式を写した。さまざまな古典主義の意匠、日本の伝統様式も折衷されている。中央正面、翼部角には大小7つのドーム屋根を載せる。その下は古器物室、翼廊は絵画室があり、列柱の彫刻室は中央奥に設けられた。各棟は、9つの翼廊で繋がれている。外壁の煉瓦積壁体の下部には、白い花崗岩を貼る。付柱などは、白い沢田石(静岡県産の凝灰岩)で飾られている。正面中央の玄関には大きな妻飾りを設けた。 内部は高く、天井まで漆喰で白く塗り上げている。陳列館玄関ホール、列柱の中央ホール、大小10室の陳列室、中庭が左右対称に配置されている。 火災・地震に耐える堅牢な構造、天井中央のガラス屋根による採光、湿気対策などが施さていた。当時の美術博物館施設としては、最高の建築水準を誇ったといわれている。現在は、煉瓦造の耐震性に問題があるとして、免震改修などの基本計画が進められ、展示などの利用は行われていない。 煉瓦造、一階建、桟瓦葺、一部スレート・銅板葺、建築面積は3015㎡/2896.5㎡(展示面積2070㎡)。 ◈正門(西門、表門)(重文)、七条通に面した袖塀(重文)も1895年10月に竣工した。いずれも片山東熊の設計であり、初期洋風建築の代表作とされている。 正面両側の札売場(重文)は、ドーム型屋根を持つ。 ◆破風彫刻 旧本館の正面玄関上部に、三角形破風彫刻(ペディメント)が飾られている。沢田石(静岡県伊豆産の凝灰岩)による。近代の彫刻家・竹内久一が木彫原型を制作したとも、作者は不明ともいう。現寸の「破風装飾木彫原型」3個(重文)も残されており、それをもとに制作された。 中央に菊花紋章が飾られ、左側に配された彫刻の祖「毘首羯磨(びしゅかつま)」は、手に槌、鑿を持つ。右の意匠神「技芸天(ぎげいてん)像」は、巻物、筆を手にしている。2神は、仏教世界の美術工芸神であり、共に体を横たえ、中央の菊花紋章に寄り添う構図をとる。 ◆文化財 「旧帝国京都博物館建築資料」(重文)が残されている。 ◈「建築工事図面」630枚(重文)は、宮内省内匠寮京都出張所が使用した。彩色され、煉瓦、石、材木を取り合わせた現寸矩計図、個々の煉瓦、石の仕様・位置を記した煉瓦割図、石割図なども含まれる。 起工前に九鬼隆一、岡倉天心、片山東熊による実地検分が行われた際の内外意匠変更、工事の進展、片山東熊、現場監督・足立鳩吉による変更追加の図面もある。 ◈「棟札」には、起工年、竣工年のほか、帝国博物館を創設した九鬼隆一、岡倉覚三(天心)、設計・片山東熊、工匠の花崗石工の京都・山田源治郎、沢田彫刻の東京・山崎喜三郎、煉瓦積の兵庫・稲葉弥吉、瓦葺の滋賀・柳内安次郎など23人の名が列記されている。 ◈「旧帝国京都博物館本館(特別展示館)小屋組模型」2個(重文)がある。屋根は5型式(中央3型式分、翼部2型式分)で構成されている。 中央軸線上に並ぶ玄関、中央古器物室(ホール)、彫刻室(広間)、翼部の絵画室、古器物室がある。各型式の小屋組の構造、型式間の取り合わせ関係を示している。縮尺は1/10。 ◈現寸の「柱頭装飾木彫原型」(重文)は、玄関の柱頭装飾を沢田石から彫出する際に使用された。 ◈現寸の「額縁装飾木彫原型」(重文)は、玄関口の額縁装飾を沢田石からから彫出する際に使用された。 ◈「付属品 建築工事関係書類」5冊(重文)。 ◆庭園 展示館の西側正面に、関口鍈太郎設計の洋風庭園がある。円形池には噴水がある。西の庭、高台には東の庭があり、樹木の散策道を辿って、それぞれ屋外展示物が鑑賞できる。 円形池近くに、フランスの彫刻家・ロダン(Auguste Rodin,1840-1917)の代表作の一つ「考える人」のブロンズ像が置かれている。像は西面して立ち、右肘をついて沈思する青年の坐裸像になる。1950年に個人所蔵家から寄託を受け、1956年に国有になった。 1880年に、ロダンはフランス政府から、装飾美術陳列館正面大扉の制作を依頼された。イタリアの詩人・ダンテ・アリギエーリ(Dante Alighieri,1265-1321)の『神曲・地獄編』に着想を得て、「地獄の門」の原型を制作する。像は、地を見下ろし瞑想するダンテ本人を表していた。当初、題は「詩人」の予定だった。制作に関わった鋳造家が使った名称が通称になった。1888年に、「地獄の門」と独立した作品として大きく作られた。後に大小4種類の像が制作されている。 パリのロダン美術館前庭、東京上野の国立西洋美術館中庭など、世界には21体の像があるという。 ◆方広寺・恭明宮 博物館敷地は、かつて平安時代の法住寺殿、鎌倉時代の六波羅探題が存在した。 ◈安土・桃山時代には、豊臣秀吉・秀頼の方広寺の一部が建てられており、博物館敷地は境内の南辺にあたる。 安土・桃山時代、1586年に、秀吉は大仏殿の建立を計画し、方広寺の造営を始めた。1595年に建てられた。1596年の慶長大地震により大仏は損壊する。1598年の秀吉没後、1599年に、秀頼により大仏の再興される。1602年に、鋳造中の大仏より出火し、大仏殿とともに焼失した。江戸時代、1614年に、大仏・大仏殿の造営・建立が終わる。だが、江戸幕府により大仏開眼供養延期させられる。1614年の大坂冬の陣、1615年の夏の陣により豊臣家は滅亡した。その後、豊臣家の関連諸施設は破却されたものの、大仏殿は残される。1662年の地震で大仏が破損し、1798年、落雷により大仏殿も全焼している。 ◈近代以降、博物館敷地の西寄りに皇室歴代の位牌、念持仏を安置した保安施設の霊牌殿「恭明宮(きょうめいぐう)」、関連施設が建てられていた。 平安時代中期以来、京都御所の黒戸(くろんど)に、天皇皇后の位牌、念持仏を祀った。近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈以後、黒戸は廃される。皇室歴代の位牌、念持仏は、所持できない品々として、宮中より霊牌殿「恭明宮」に奉安されることになる。東京遷都に際し、天皇に随行しなかった宮中女官37人の居住施設も兼ねていた。 方広寺跡地(現在の京都国立博物館敷地の西辺、豊国神社南辺)が予定地になる。1870年に地鎮され、1871年に、水薬師寺(下京区)の一室を恭明宮仮殿として遷座された。公卿・中御門経之(1821-1891)が恭明宮御用掛に任じられている。方広寺跡地に、寝殿造の大規模な恭明宮が完成する。位牌・念持仏を遷座し、宮内省の管轄になる。左右には女官のための局(女官住居棟)も建てられた。なおこの時、宝生院(東山区)、方広寺の鐘楼が撤去されている。 その後、恭明宮は荒廃する。1873年3月 14日には廃止になった。泉涌寺(東山区)に霊牌殿、位牌・念持仏も遷され、仏像仏具は水薬師寺(下京区)に遷されている。 1875年に、豊国神社の造営が始まり、1876年に、恭明宮の建物は京都府に移管される。旧恭明宮の住居棟の一部、用材は豊国神社の建立、京都府下の小学校建設などに再利用された。1878年までに旧恭明宮は売却される。女官住居棟の一部は、1878年に開校した京都盲唖院(元・京都市立待賢小学校) に移築された。 ◈近代、1889年に、京都にも帝国博物館を設置することが決定され、旧恭明宮跡地に建設されることになった。1890年時点で、敷地の西半分は旧恭明宮跡地(七条御料地)であり、東半分が民有地になっていた。 なお、京都での博物館のはじまりは、1875年に京都御所内御米倉を借りて開館した府営の施設とされている。1883年に閉鎖され、所蔵品は旧帝国京都博物館に引き継がれている。 ◆遺構 ◈博物館敷地は方広寺境内の南辺にあたる。 2009年-2014年の平成知新館建設に伴い、1998年以降に発掘調査が行われた。敷地北側、敷地外の発掘調査により、方広寺を囲む石垣の南辺基礎部分、西辺の石塁、境内南辺、南回廊の柱跡、南之門の礎石据付痕跡、大仏殿の基壇・礎石据付痕、大仏台座などの遺構が見つかっている。 2021年の京都市埋蔵文化財研究所による発掘調査により、博物館敷地内で築地塀の礎石が初めて発見されたと発表された。築地塀は安土・桃山時代、1595年に築造され、1596年の地震で崩壊した。その後、豊臣秀頼が回廊に改造したという。礎石は大仏殿南塀に当たり、大仏殿跡の南東100m地点に位置した。礎石は東西に2基(50㎝×95㎝、50㎝×55㎝)あり、ともに上面にほぞがあった。塀の長さは東西200mあり、大規模だったとったと見られている。 南之門について、地表から1mほどの位置から、さらに1m下まで拳大の根石(集石)が敷き詰められていた。門の礎石を据えるための、根固め基礎工事跡とみられている。石垣(石塁)について、境内の南辺を区切る細長いの下部石積も発掘された。遺構は、現在は埋め戻されている。 現在、石垣の一部は正門の北側、大和通沿いに保存されている。これらは、大仏殿を取り囲んだ堀下の石垣であり、創建時の築造と見られている。巨大な石が使われている。ただ、奥行きはあまりないという。 平成知新館グランドロビーには南之門の柱跡、入口の東側の水盤内には、石垣の中にあった回廊柱跡石列を示す金属製の円環が、それぞれ設置されている。なお、西の庭の屋外展示物に大仏殿敷石、大仏殿所用金輪がある。 ◈恭明宮は、現在の京都国立博物館敷地の西側寄りに位置していたとみられている。南北方向にあり、北は豊国神社正門付近 、 東は旧帝国京都博物館中央付近 、南は七条通北辺 、 西は博物館正門南北塀内を占めていた。 敷地北側に霊拝殿(現在の豊国神社境内南辺)があり、仏像・位牌が安置された。中央付近に、女官の住居棟が南北方向2列並び建てられていた 。 南の七条通に面して表門が開き、南側に遙拝所、警備詰所、馬舎などがあった。南北方向には道が通じ、敷地の周囲に築地・溝が廻らされていた。 2008年の旧帝国京都博物館本館北西の発掘調査により、恭明宮の南北溝(幅1.5m 、 深さ0.6m) が見つかり、女官住居棟域裏側の溝跡と見られている。2009年の調査で住居内部にあった漆喰井戸(直径2m)が発掘されている。2015年の本館改修工事に伴う床下・中庭、北西部の調査が行われた。中庭で南北方向の石組溝(幅0.8m、深さ0.7m)が発見された。恭明宮敷地東限の外郭溝と見られている。護岸に自然石と切石を積み上げ、北で東へ3度傾いていた。溝内には明治期の瓦、土器類が大量に投棄されていた。溝の西側には築地があったと見られている。2016 年の本館北西側の調査では、南北溝(幅2m、深さ0.5m) が発見されている。敷地東部の南北区画溝と見られている。これは、2008年調査の溝と関連する溝になる。 1875年からの豊国神社造営の際に、 恭明宮第一局が神社に払い下げられた。現在の当社社務所は、間取りなどからこれに相当するという。博物館南側の石組溝は 、 恭明宮南辺の溝ともいわれている。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊開館時間、開館日などは変更になる場合があります。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都国立博物館」、『京都国立博物館 建築/庭園ガイド』、『京都の洋館』、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「旧帝国京都博物館本館(特別展示館)小屋組模型 - 国立文化財機構e国宝」、ウェブサイト「法住寺殿跡・六波羅政庁跡・方広寺跡 - 京都市埋蔵文化財研究所」、『京都大事典』、ウェブサイト「明治時代の恭明宮 - 京都市埋蔵文化財研究所」、ウェブサイト「コトバンク」、 |

|

|