|

|

|

| * | |

| 若一神社 (京都市下京区) Nyakuichi-jinja Shrine |

|

| 若一神社 | 若一神社 |

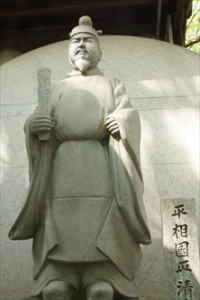

本社、拝殿 本社、拝殿   イチョウ      松尾社、松尾大神、醸造満足  福徳稲荷社、祖霊社  稲荷社  右に福徳稲荷社、左に祖霊社  寿命社  寿命社  弁財天社  弁財天社    若一神社神供水  若一神社神供水、地下より汲み上げている。  手水舎  手水舎   クスノキの大木  平清盛像  祇王歌碑  楠社(くすやしろ)  楠社(くすやしろ)  楠社  楠社  ご神木を避け、道路は境内を迂回して通る。 |

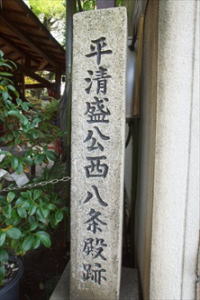

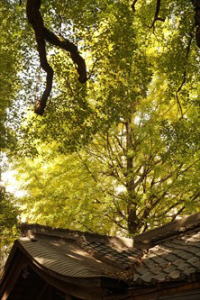

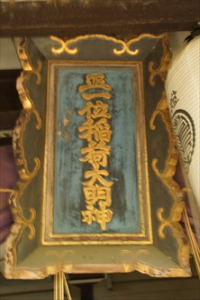

西大路八条に面して若一神社(にゃくいち-じんじゃ)がある。平清盛ゆかりの神社とされ、御所ノ内町の町名が残る。 同町の鎮守社として祀られている。『平家物語』に登場する祇王、祇女に因み、花街関係の参詣が続く。本来は夜参りの社という。 祭神は、熊野権現の第一子であり神仏習合神の若一王子(にゃくいちおうじ)を祀る。 熊野十二所の一座。西大路七福社ご利益めぐりの一つ。 平清盛にあやかり開運、開運出世、金運上昇・商売繁盛、寿命社は長寿などの信仰を集める。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 年代不詳、かつて熊野権現の第一王子を祀る勝明寺(下京区七条御所ノ内本町)の鎮守だったともいう。 平安時代、この地には、武将・平清盛(1118-1181)の西八条邸(西八条殿)があったという。敷地は、現在の梅小路公園まで及ぶ広大なもので、大小50あまりの建物があった。周辺には平重盛、宗盛、頼盛らの屋敷も建ち並んだ。清盛は熊野権現を篤く信仰し、熊野詣にも度々出掛けた。邸内に、鎮守社として紀州熊野の若一王子の霊が祀られた。また、黄金の神像・若一王子が、邸内地下三尺(90cm)より現れた。以後、ご神体とされ、開運出世の神として崇められた。(社伝) 1166年、清盛が創建したという。 1167年、清盛は摂津福原に移り、邸には妻の二位尼時子(平時子)が住んだ。清盛が武士として初めて太政大臣になり、立身出世した清盛にあやかろうと多くの人々が訪れる。 1179年、清盛の娘・建礼門院徳子が産んだ東宮言仁親王(後の第81代・安徳天皇)が西八条第に行啓する。 1183年、平氏は六波羅邸と西八条邸に自ら火を放ち、都落ちした。 江戸時代、1740年、日旋老師が白衣の老神の霊夢を得た。若一王子のご神体を再び掘り出し、この地に再建したという。 現代、1983年、西大路福社ご利益めぐりが当初は5社で始まる。 1984年、7社めぐりになりその一つに入る。 ◆平 清盛 平安時代後期の武将・平 清盛(たいら-の-きよもり、1118-1181)。男性。通称は平相国(へいしようこく)、平禅門(へいぜんもん)、六波羅殿、六波羅入道、法名は静(浄)海。父・平忠盛。白河法皇(第72代)の落胤ともいう。母・祇園女御、また白河院の寵姫だったその妹ともいう。懐妊したまま忠盛に下賜され、生まれたのが清盛だったという。1129年、12歳で従五位下、左兵衛佐、1146年、安芸守になった。1153年、父・忠盛の死没後、平家一門を率い武門棟梁の一人として鳥羽院(第74代)に仕える。1156年、保元の乱では、源義朝とともに近国・西国武士を率い、第77代・後白河天皇につき崇徳上皇(第75代)方を破った。少納言入道信西と結び昇進する。1159年、平治の乱では義朝を破り、武家政権樹立への端緒を開く。1160年、参議正三位になり、武士として初めて公卿に列した。1161年、妻・時子の妹・滋子(建春門院)を後白河院に入れ、滋子は憲仁親王(第80代・高倉天皇)を産む。1164年、娘・盛子を関白・藤原基実の室とした。1166年、基実が病死し、遺領を盛子に継がせ、摂関家領を押領する。1167年、従一位太政大臣になり平氏政権を樹立した。1168年、病になり出家し静(浄)海と称した。摂津福原(神戸市)に移る。その後も平家一門の総帥として朝廷内にも影響力を保持する。同年、滋子所生の第80代・高倉天皇が即位し、協力した後白河法皇と対立する。1170年、盛子の妹・寛子(完子)を基実の子・基通の室とした。1172年、娘・徳子(建礼門院)を高倉天皇の女御として入内させた。一門こぞって公卿・殿上人になり全盛になる。1177年、反平氏勢力の院近臣による平家討滅の陰謀が露顕する。(鹿ヶ谷事件)。これを機に清盛と後白河院とは対立する。1178年、徳子は言仁親王(第81代・安徳天皇)を産む。1179年、旧6月、盛子の没後、遺領を後白河院が没収し、旧7月、重盛の没後には、知行国越前を後白河院が奪う。旧11月、清盛は大軍を率い福原から上洛し、後白河院を鳥羽殿に幽閉し、院に近い公家の官を解き親平家派に替えた。法皇による院政を停め、権力を完全掌握し平氏政権が成立する。1180年、外孫(徳子所生)の第81代・安徳天皇を即位させ独裁政権を樹立した。旧5月、以仁王(もちひとおう) の挙兵があり、旧6月、清盛は急遽、後白河法皇、高倉上皇、安徳天皇を伴い福原に移る。(福原遷都)。旧8月、以仁王の令旨を得た伊豆の源頼朝、旧9月、木曽の源義仲の挙兵と相次ぐ。半年で清盛は京都に還る。1181年、反抗した東大寺・興福寺を焼討した。源氏軍との戦いは平氏軍不振のうちに熱病で没した。64歳。 皇室の外戚、貴族と姻戚関係を結び、一門の公卿16人、全国の半ばをこえる知行国30余国、500余に及ぶ荘園、大輪田泊(現・神戸港)を修築し福原中心の対宋貿易の利益などを得て六波羅政権を築く。後に施政の専横により各地に反平氏勢力の蜂起を招く。(治承・寿永の内乱)。約400日の初の武家政権を成立させた。厳島 (いつくしま)神社を尊崇し、平氏繁栄を祈願し、1167年に納めた『平家納経』 (33巻) が知られる。 ◆祇王 平安時代後期の白拍子・祇王(ぎおう、?-1172?)。詳細不明。女性。妓王。近江国平家の家人・江部九郎時久の娘。父が北陸に流され、母とともに京都に出て白拍子になったという。その後、平清盛の寵愛を受ける。西八条に屋敷を与えられ、母、妹も呼び寄せた。故郷が水不足に苦しんだ際に、清盛に水利工事を願い出る。野洲川から三里の溝が掘られ、以後旱害がなくなる。人々はこれを祇王井川(1173) と呼び、現在も使われている。白拍子・仏御前を清盛にとりなし、清盛は仏御前を寵愛したことから、祇王と母、妹は館を追い出される。その後、共に出家し、当地に移り庵を結んだともいう。(『平家物語』) ◆平 時子 平安時代後期の平 時子(たいら-の-ときこ、1126?-1185)。女性。六波羅二位・八条二位・二位尼(にいのあま)・二品尼と称した。父・兵部権大輔・平時信、母・藤原家範の娘(孫とも)の長女。兄・平清盛の側近・権大納言・時忠、妹・滋子は後白河上皇(第77代)の女御。1138年、平清盛との間に重盛を産む。1145年頃、清盛の後妻になり、1147年、宗盛、1152年、知盛、1155年、徳子、1157年、重衡を産んだ。1168年、清盛とともに出家する。1171年、娘・徳子が第80代・高倉天皇の中宮になり、従二位に叙せられ二位尼と称された。1180年、三后(さんごう)に准ぜられる。1181年、清盛の没後、平家一門の後見的立場になった。1183年、平家の都落ちに従う。1185年、長門国(山口県)壇ノ浦の戦いで、平家が滅亡した際に第81代・安徳天皇を抱いて入水した。60歳。 ◆成光上人の伝承 奈良時代の第49代・光仁天皇(在位770-781)の頃、成光上人は唐より仏教を伝えるために来日した。天王寺に住し、熊野詣の際に、若一王子の分霊を笈に背負い、衆生救済のためとして諸国を巡り、この地を訪れたという。 この地は浅水の湧くことから「浅水の森」と呼ばれていた。森には古堂のみが建てられていた。上人が堂で一夜を明かすと神託があり、堂内に御神体を安置した。だが、京中に戦乱が起こり、御神体は土中に埋められる。 平安時代後期、平清盛(1118-1181)は六波羅の邸宅とともに、この地にも別荘・西八条御所を建てている。1166年、清盛は熊野詣の途中で、御神託を受ける。西八条御所の地に埋められている御神体を掘り起こし奉りせよという。 帰京し邸内を探すと築山に光が差した。清盛自ら三尺ほど掘り返すと、御神体・若一王子が現れた。以後、祭神を祀り開運出世を祈願した。翌1167年、清盛が太政大臣に任じられたことから、以後、当社は開運出世の神として崇められたという。 ◆若一神社神供水 若一神社神供水は、平安時代後期、1166年に社殿が建立されたという。以来、御神水は日供祭(にっくさい、毎朝の祭事)で御神前に供えられている。 銘水として知られ、開運出世、新生児誕生の産湯として使われている。 ◆摂末社 ◈「松尾社」は、松尾大神を祀る。醸造満足の信仰がある。 ◈「福徳稲荷社」は、伏見稲荷神社より、現代、1981年に勧請された。商売繁盛・生業繁栄の信仰がある。 ◈「祖霊社」は、現代、1983年に建立された。 ◈「寿命社」は、祭神に高砂尉、姥を祀る。夫婦円満、子孫繁栄、延命長寿の信仰がある。 ◈「弁財天社」は、江戸時代中期、1715年に竹生島より勧請された。祭神は市杵島姫命であり、芸能、音楽、福運の信仰がある。 ◆史跡など ◈境内は、平清盛の西八条邸跡といわれている。『源平盛衰記』『平家物語』では西八条殿が舞台になり、祇王、祇女、仏御前らが登場する。 ◈境内には、「平清盛ゆかりの神水」も湧く。 ◈太政大臣の衣冠束帯姿の平清盛像が立つ。現代、1990年に立てられた。 ◈祇王歌碑が立つ。「萌出づるも枯るるも同じ野辺の草 いづれか秋にあはで果つべき」。芽生えたばかりの草も枯れようとする草も、野辺の草は結局みな、同じように秋になると枯れ果ててしまう。 ◆大楠 付近は水が豊かに湧き、鎮守の森は「浅水の森」と呼ばれていた。 境内には複数の大楠がある。幹周り3m、高さ30mのご神木の大楠は、清盛が築山に手植えしたとの伝承がある。(『源平盛衰記』) 近代、1933年に市電の軌道敷設工事のために、西大路通の拡張工事が行われた。社域は大幅に削られる。大楠を伐採するか、移植するかという話になった。大楠の根の一部は伐られた。だが、ご神木の祟りを怖れ、軌道は迂回して敷設された。このため、現在でも付近の西大路通は直線の道路ではなく、やや西側に膨らんでいる。 ◆西大路七福社ご利益めぐり 西大路七福社ご利益めぐりは、西大路通周辺にある7社を、正月元旦から2月に巡拝し朱印を受ける。現代、1983年に当初は5社巡りで始まり、1984年に7社になった。 安産祈願のわら天神宮、開運の平野神社、延命長寿の熊野神社衣笠分社、建築方除の大将軍八神社、厄除の春日神社、開運の若一神社、知恵・学問の吉祥院天満宮がある。 ◆文化財 ◈江戸時代の一陽斎豊国画「錦絵」には、清盛の西八条邸での宴の様が描かれている。清盛の寵愛を受けていた祇王は、仏御前の登場により屋敷より出される。祇王は涙しながら襖に、歌を一首書き残した。 ◈「魔鏡」は、現代、2025年7月に奉納された。魔鏡研究会代表・釘宮公一(大阪府)により制作され、台は人間国宝・山本凰龍(故人)が手がけた。凰龍は、魔鏡制作技術の唯一の継承者とされている。台には、花々や翼を広げた鳥の姿が描かれている。鏡の表面を見ても模様は見えない。鏡面に光を当て、壁に反射させると平清盛の像が結ばれる。 制作は、ステンレスの鏡の裏面に清盛や光を彫る。複数のサンドペーパーを使い分け、鏡の厚さ(1mm弱)の表面を研磨し、0.7-0.8mmまで薄くする。表面に微細な凹凸ができることで、裏面の絵が反射光に投影される。 金属鏡の魔鏡は、古くは表面をスズでメッキした青銅製の鏡(銅鏡)だった。鏡面に太陽光や広がりの少ない点光源光を当て、その反射光を壁などに映して文様が浮かび上がった。この魔鏡現象は、鏡面が全体的に緩やかな凸面になっており、極めて僅かにに凹んだ部分に当たった光は、反射時に収束し明るくなり像を結ぶ。この現象を利用し、鏡背面に刻まれた文様を映し出すもの、鏡内側に隠されている文様が浮かび上がる「二重構造鏡」などがある。後者では、「キリシタン魔鏡」、仏像、名号などがある。 魔鏡は、中国では「透光鏡」と呼ばれ、唐時代の文献『古鏡記』にも登場する。日本では、江戸時代末期に御用鉄砲鍛冶職の國友一貫斎(1778-1840)が制作し、徳川斉昭(1800-1860)に献上したという。ただ、実物は発見されていない。確認されている最古のものとしては、江戸時代後期、1824年の魔鏡がある。 ◆樹木 平清盛の手植えというクスノキがある。西八条殿に太政大臣に任じられたのに感謝して植えたという。御神木であり樹齢800年以上という。 ◆年間行事 歳旦祭(1月1日)、献灯祭(4月10日)、例祭・若一講大祭お火焚祭(800余年の歴史ある火焚神事)(11月10日)。 月旦祭(毎月1日)、月次祭(毎月10日)、旬祭(毎月21日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都大事典』、『京都事典』、『京都のご利益手帖』、『京のしあわせめぐり55』、『京都歩きの愉しみ』、『京都 神社と寺院の森』、ウェブサイト「魔鏡の不思議にせまる-國學院大學」、ウェブサイト「まいどなニュース 2025年10月12日 」、ウェブサイト「コトバンク」 |

| |

|

| |

|