|

|

||

| * | ||

| 蓮華王院(三十三間堂)・法住寺殿 (京都市東山区) Sanjusangen-do Temple |

||

| 蓮華王院(三十三間堂) | 蓮華王院(三十三間堂) | |

|

|

|

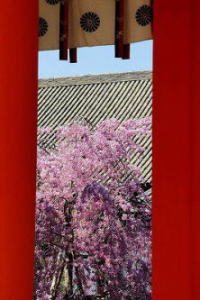

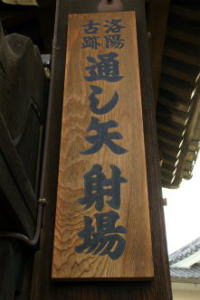

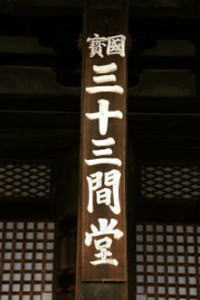

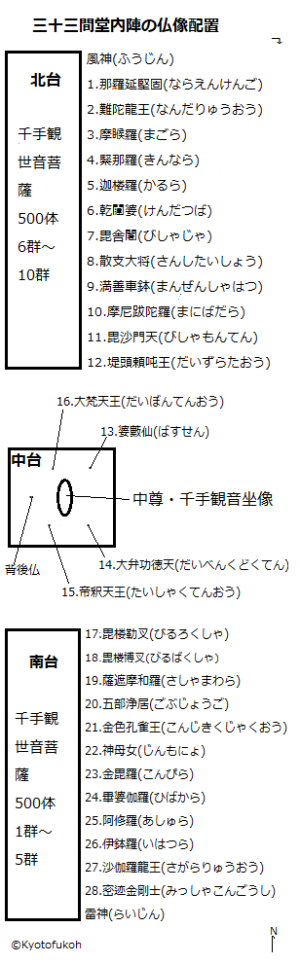

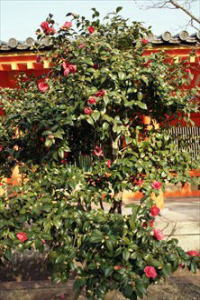

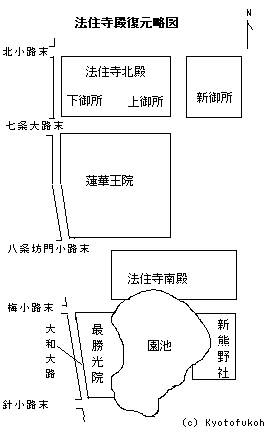

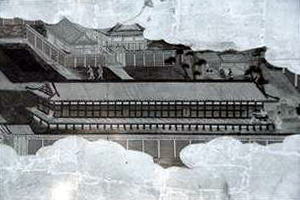

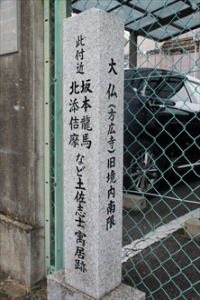

南大門(重文)  南大門、鬼瓦  南大門、二重虹梁  南大門、蟇股  普門閣  普門閣  普門閣  普門閣  普門閣  東大門  東大門  東大門  回廊  回廊  回廊  回廊、総延長は28m。   北門  北門 北門 西門  西門  西門  西門、軒丸瓦  参進閣  参進閣  本堂(国宝)  本堂 本堂 本堂  本堂  本堂 本堂 本堂 本堂 本堂 本堂 本堂   本堂  本堂  本堂、向拝  本堂  本堂、連子窓   本堂、明障子、幣軸板扉、一間    三十三間堂、 OpenStreetMap Japan  二十八部衆の新配置図      本堂、丸瓦  本堂、軒丸瓦  本堂、蟇股  本堂、出三斗組、間斗束  本堂、垂木  本堂 本堂 本堂 本堂 本堂、広縁下の亀腹  礎石、ほぞ石  本堂南、妻 本堂南、妻 本堂南、妻飾りは豕扠首(いのこさす)に猪目懸魚  本堂南、猪目懸魚  本堂南、軒丸瓦「慶安三年(1650年)」  本堂南、鬼瓦  本堂西、かつては通し矢は西の縁に坐してこの位置より、南から北へ向けて射た。   本堂西、柱に鉄板が張られ、矢による損傷を防いでいる。  本堂西、鎧板などに弓筈痕(矢疵)が残る。  本堂西、垂木にも防護のための鉄板が施されている。  本堂西、垂木に刺さったままの矢。  浮世絵版画「浮絵和国景跡京都三拾三軒堂之図」、歌川豊春に見る通し矢の様子、右下に縁端に坐った射手が見える。説明板より。  本堂西  本堂西 本堂西 「此附近 法住寺殿址」の碑、かつて後白河上皇の御所が営まれた。  「写経奉納塔」  「写経奉納塔」  「写経奉納塔」  「法然上人礼讃勤行の碑(名号)」   手水舎  手水舎、夜泣地蔵  手水舎  手水舎 手水舎 手水舎、柳  鐘楼  鐘楼  池泉、1961年に造られた。ツツジの植栽がある。  太閤椿  太閤椿  「太閤塀天正一四年 豊臣秀吉築造」の石標  太閤塀、丸瓦に太閤桐の文様がある  太閤塀 太閤塀 太閤塀  地蔵堂  地蔵堂 地蔵堂 地蔵堂 地蔵堂 地蔵堂  地蔵堂  久勢稲荷大明神  久勢稲荷大明神  久勢稲荷大明神 久勢稲荷大明神 久勢稲荷大明神  久勢稲荷大明神  久勢稲荷大明神  久勢稲荷大明神  久勢稲荷大明神  久勢稲荷大明神  久勢稲荷大明神  久勢稲荷大明神  通し矢   宝篋印塔   百僧供養碑  石崎先生堂射の碑   【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた三十三間堂、鴨川二条大橋の説明板より 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた三十三間堂、鴨川二条大橋の説明板より 【参照】安土・桃山時代の「洛中洛外図屏風」右隻に描かれた三十三間堂、京都国立博物館の屋外説明板より 【参照】安土・桃山時代の「洛中洛外図屏風」右隻に描かれた三十三間堂、京都国立博物館の屋外説明板より 【参照】「此の付近 坂本龍馬 北添佶摩 など土佐志士寓居跡・大仏(方広寺)旧境内南限」という石標、三十三間堂の南大門東 |

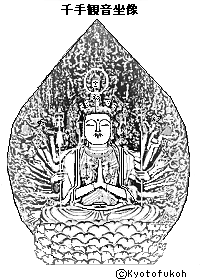

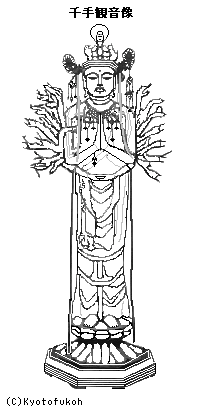

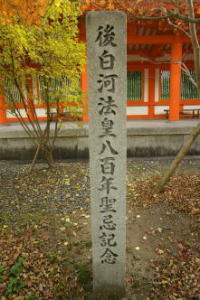

蓮華王院(れんげおう-いん)は、「三十三間堂(さんじゅうさんげん-どう)」とも称される。境内は、総延長524mの築地塀に囲まれ、25073㎡の敷地を有している。平安時代に、後白河法皇(第77代)が法住寺殿内に建立した堂宇のうち、唯一残るものが三十三間堂になる。 蓮華王院の蓮華王とは千手観音であり、千手観音の御堂を意味している。「頭痛山平癒寺」ともいわれ、浄瑠璃話より楊枝加持で頭痛から免れるという信仰が生まれた。 天台宗妙法院門跡の境外仏堂になる。本尊は十一面千手千眼観世音菩薩(千手観音坐像)を安置している。 本尊は洛陽七観音の一つ。洛陽三十三観音巡礼第17番札所。 後白河法皇に因み頭痛平癒の信仰がある。夜泣泉近くの夜泣き地蔵は、子どもの夜泣きを治すとの信仰がある。天台宗三門跡(ほかに蓮華王院[三十三間堂]・三千院・青蓮院)の一つ。「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 3つ星観光地(諸仏像も3つ星)」(改訂第4版)に選ばれている。 ◆歴史年表 平安時代、988年、右大臣・藤原為光の私邸「法住寺」が造営される。円融上皇(第64代)が列して落慶法要を営む。本堂には金色丈六釈迦如来、薬師如来、観音、延命、如意輪観音菩薩などを安置していた。その東西に普賢菩薩を安置した法華三昧堂、阿弥陀世尊を安置した常行三昧堂が建ち並んだ。(『日本紀略』『扶桑略記』) 989年、為光は亡き夫人、985年に急逝した息女・き子の菩提を弔うために法住寺を建立した。 992年、為光の死にあたり封戸100戸が寺に寄進された。その没後、寺は子孫によって守られる。(『日本紀略』) 1032年、九条邸よりの火の手で焼失する。(『日本紀略』) 1156年、中納言入道(清隆とも)による法住寺堂が営まれた。(『兵範記』)。第77代・後白河天皇が方違いにより当地に行幸する。(『山槐記』)。寺の跡地に隠棲の庁、法住寺殿を造営する。御所内に仏堂である蓮華王院を設け、その本堂である三十三間堂を建てた。この頃、楊枝浄水供が初めて修法される。 1160年、法住寺殿に新熊野・新日吉両社が鎮守社として建立される。後白河上皇は御所に常住し、「蓮華王院御所」とも呼ばれた。昌雲が別当になる。法住寺殿に新熊野・新日吉両社が鎮守社として建立される。上皇は御所に常住し、「蓮華王院御所」とも呼ばれた。 1161年、後白河上皇によって後院の東山御所(法住寺御所、七条御所)が造営された。西殿、北殿も記されている。(『山槐記』同年条)。旧4月、法皇は藤原顕長邸(八条堀川)より移り住する。新日吉社荘園の一つが昌雲に下賜される。 1164年、後白河上皇の発願により、平清盛の寄進で、鳥辺山麓(阿弥陀ヶが峰)の後白河上皇の法住寺殿一角に、南殿北に鎮守寺の蓮華王院仏堂が建てられた。長大な建物で当初は、「法住寺千体観音堂」と呼ばれる。上皇が出家した懺法堂も建立される。千体像も完成する。この頃、宝蔵も建立されたという。旧12月、300人の僧により落慶供養が営まれる。導師は興福寺別当・尋範、咒(しゅ)願は天台座主・俊円が務めた。僧・聖賢が鐘楼を寄進する。清盛は、私財を投じた功により備前守に任じられた。(『愚管抄』『醍醐寺雑事記』巻9) 1165年、諸堂が建てられた。僧・承仕が夢告により境内築山に、醴泉(れいせん)を発見する。 1167年/1166年、後白河上皇は、法住寺南殿に移る。新御堂、不動堂が落慶になる。(『兵範記』)。また、1167年、南殿に周防守季盛が改造し移る。 1169年、後白河上皇は、園城寺長吏・覚忠により受戒し、法皇になり法住寺の仏堂に住した。不動堂が建立されたともいう。 1172年、法住寺殿内に法皇の妃・建春門院(平滋子)のために、最勝光院(東山区新熊野)が建立された。 1173年、蓮華王院は観音霊所十か寺のひとつに挙げられる。建春門院(平慈子)の願により、園地の西に最勝光院、法華堂が建てられた。北殿が焼失する。 1174年、15夜にわたって法住寺御所南殿で「今様合」開催された。第80代・高倉天皇は法住寺殿に方違の行幸をした。不動堂について記されている。(『吉記』) 1175年、八幡以下全国21大社を勧請した蓮華王院総鎮守社(蓮華王院惣社)が勧請されている。(『百錬抄』) 1176年/1175年、法住寺南殿南東の山上に美作守雅隆の寄進により千手観音堂(小千手堂、9間3面)が建てられる。千体の観音仏が安置されたという。高倉天皇が行幸する。後白河上皇の女御・建春門院(平滋子)が亡くなり、女御の御陵として法華堂が建てられた。(『玉葉』)。 1177年、旧12月、蓮華王院念仏堂(東法華堂)、五重塔が落慶になる。法皇は100日に渡る長公講堂での法華八講を修する。(『玉葉』)。五重塔供養の際に、仏師・康慶は造仏の総指揮の功により法橋に叙せられた。子・運慶も造像に関わる。 1178年、中宮・平徳子の安産を祈願した。 1183年、旧7月、木曽義仲が入京し、行家と共に蓮華王院に参上し、平氏追討を命じられる。以後、京中の狼藉の取り締まりが委ねられた。旧11月、義仲は法住寺を襲撃し法住寺御所、南殿は焼失した。(法住寺合戦)。だが、三十三間堂は奇跡的に焼失を免れる。北斗堂が建立される。(『百錬抄』『玉葉』)。上皇は北の門から新日吉神社へ輿に乗り逃亡した。後白河法皇は六条西洞院の御所に移り幽閉され、長講堂に移る。新日吉検校が蓮華王院を管領する。 1184年、興福寺権別当・範玄が蓮華王院修理別当に補された。 鎌倉時代、1185年、大地震により千体仏が損傷し、以後、数年にわたり修理が施される。 1190年、上洛した源頼朝は蓮華王院の修理を行う。 1191年、蓮華王院の修理が終わる。 1192年、後白河法皇が亡くなり、焼失した法住寺殿の敷地に、遺命により蓮華王院東法華堂(現在の法住寺陵)が建てられる。葬儀が行われ葬られる。その後、再建されるが荒廃する。鎌倉時代には、建春門院の法華堂、その南に後白河上皇の法華堂が建っていた。 1204年、第83代・土御門天皇の発願により法然は、後白河法皇の13回忌を修め、「浄土三部経」を手写、「六時礼讃」を勤行した。 1211年、旧3月、奈良法師の群盗が宝蔵に侵入し仏像、剣を奪う。(『吾妻記』) 1212年、旧2月、宝蔵に群盗が入り、剣を奪う。(『百錬抄』) 1221年、承久の乱に関わった法印尊長は、かつて蓮華王院執行であり、寺領が幕府により没収になる。第86代・後堀河天皇に献上、改めて後嵯峨上皇(第88代)に移譲される。 1246年、後嵯峨上皇により本堂の修理が始まる。公家・九条道家が資材を寄進している。 1247年、後嵯峨上皇の兄・円満院宮仁助法親王が蓮華王院の修理検校になる。 1249年、後嵯峨上皇による本堂の修理が終わる。仏像の修理は湛慶が統括した。だが、3月、建長の大火により法華堂以外の大部分は焼失する。(『百連抄』)。本堂に安置されていた本尊の一部、千体仏156体と二十八部衆すべてはかろうじて持ち出されたという。ほかはすべて焼失した。旧8月、九条道家により本堂の上棟式が行われる。(『岡屋関白記』) 1251年、中尊を仏師・湛慶が製作し始める。 1254年、中尊が完成し、堂に搬入される。 1266年、旧4月、現在の本堂・三十三間堂、仏像が再建、再造された。第90代・亀山天皇、後嵯峨上皇、大宮院(嵯峨院中宮)、後深草上皇の臨幸により落慶法要が行われる。盛儀になり「諸司百官残るなし」とまでいわれた。(『一代要記』『増鏡』巻7)。導師は東大寺別当・聖基、咒願は東寺長者大僧正道勝が任じられる。最勝光院は放火により焼失する。 1227年、最勝光院は再建されたという。 1249年、建長の大火により焼失した。 1272年、後嵯峨上皇が亡くなり、亀山天皇は中陰御斎会として千僧供養を修した。 1282年、惣社祭を行う。 1291年、後白河法皇100日忌に、後深草上皇(第89代)は院宣を下し、妙法院尊教大僧正により法会が修された。以後、開山忌に妙法院門主が修することが慣例になる。50年毎の旧3月に奉修された。 1310年、広義門院の安産を祈願する。 南北朝時代、洛陽三十三箇所観音霊場の一つに数えられる。宝蔵の宝物は仁和寺に移された。 1340年、亮性法親王が後白河法皇150回忌曼供を奉修した。 1347年、妙法院教覚は、毘沙門天を開帳した。以後、1551年まで5回開帳された。 1391年、堯仁法親王は後白河法皇200回忌曼供を奉修する。 室町時代、1426年、本堂は荒廃する。(『薩戒記』同年の条) 1433年、旧2月より、足利義教により5年の歳月をかけて修理が行われる。(『如是院略年代記』『蔭涼軒日録』) 1435年、工事が再開される。幕府は五山より納入される坐公文の官銭を寄進した。(『蔭涼軒日録』) 1437年、仏像、天蓋の修理が終わる。足利義教は参詣した。(『蔭涼軒日録』) 1438年、御堂の修復が完成した。 1441年、教覚准后は後白河法皇250回忌曼供を奉修する。 1447年、教覚准后が蓮華王院の毘沙門天を開帳した。 1491年、覚胤法親王は後白河法皇300回忌曼供を奉修する。 応仁・文明の乱(1467-1477)の類焼を幸いに免れた。 1541年、堯尊法親王は後白河法皇350回忌曼供を奉修する。 1544年/天正年間(1573-1592)、旧11月、地震で被災している。千体仏600体が倒れる。(『宇野主水日記』) 中世(鎌倉時代-室町時代)末、寺領収入も減少し寺運も衰えた。 安土・桃山時代、1584年、羽柴秀吉は後白河法皇御影堂・蓮華王院に制札を出す。 1586年、豊臣秀吉による方広寺建立の際に、蓮華王院は方広寺の山内寺院(千手堂)として取り込まれる。秀吉の手厚い庇護を受け、建物の修造、整備、太閤塀が築かれた。(『義演准后享日記』) 1588年頃以降-1600年、境内南、西に練土塀(太閤塀)、大仏殿の南に南大門、七条通に西大門が築かれた。 1591年、旧3月、常胤法親王は後白河法皇400回忌曼供を奉修する。(『晴豊公記』) 1592年、方広寺建立に伴い、蓮華王院の外観などの補修が施された。 1595年、大仏殿方広寺は、三十三間堂の北にほぼ完成した。豊臣秀次は三十三間堂での射術を禁止する。 1598年、秀吉没後、方広寺が妙法院の管理下に置かれ、蓮華王院も妙法院に属した。(『京都御役所向大概覚書』) 1600年、豊臣秀頼の命により、大仏師・康正の下、千体仏の修復が以後10年にわたり続けられた。南大門、太閤塀が築造されたともいう。 江戸時代初期より、妙法院が管理した。 1605年、仏師・康正による二十八部衆の修復が終わる。 1606年、浅岡重間政(平兵衛)が通し矢を行い、51本を得て「天下惣一」の称号を得る。 1615年、豊臣家の滅亡に伴い、徳川幕府により妙法院の所属になり一体化が進む。 1641年、堯然法親王は後白河法皇450回忌曼供を奉修する。 1649年、旧4月、徳川家光の命により、小規模の修理が始まる。修理奉行は桑山修理亮一、中坊長兵衛時祐が任じられる。通し矢での建物への損傷を防ぐために、本堂西に鉄板が張られる。仏師・康知により中尊、千体仏の修復が行われた。 1651年、旧8月、本堂の修理が終わる。 1662年、尾張藩士・星野勘左衛門が6600本の通し矢の記録を打ち立てる。 1668年、紀州藩士・葛西団右衛門が7000余本の通し矢の記録を更新する。 1669年、尾張藩士・星野勘左衛門は、総矢1万542本中大矢数8000本の記録を打ち立て、「総一(天下一)」を称した。 1677年/1680年、通し矢の記録に刺激された井原西鶴が、一昼夜のうちにできるだけ数多くの句数を詠み競う、矢数俳諧(やかずはいかい)を大坂生玉の本覚寺で行う。 1686年/1687年、紀州藩・和佐大八郎は、13053本中大矢数8133本(8132本とも)の記録を更新する。 1691年、堯然法親王は後白河法皇500回忌曼供を奉修する。 1741年、堯然法親王は後白河法皇550回忌曼供を奉修した。 1774年、紀州の野呂止祥(13歳)が、半堂射で11956本中11715本を通した。 1791年、眞仁法親王は後白河法皇600回忌曼供を奉修する。 1826年、ドイツ人医師・博物学者のシーボルトは、知恩院、祗園社、清水寺、大行寺、方広寺、三十三間堂などを訪れた。 1841年、教仁法親王は後白河法皇650回忌曼供を奉修する。 近代、1869年、別当寺院・宝生院が収公され、恭明宮(現在の京都国立博物館)の一部に利用された。方広寺から独立する。(『坊目誌』) 1890年、寂順大僧正は後白河法皇700回忌曼供を奉修する。 1895年、恭明宮の地は、京都国立博物館建設の用地になる。若林素行が、通し矢4457の試し矢を射る。この後、通し矢は中断する。 1897年、本堂が古社寺保存法により特別保護建造物に指定される。 1907年、二十八部衆の修理が終わる。 1930年/1929年、本堂の解体復元、中尊、南大門の修理に着工する。 1934年、本堂の修理が完成した。 1935年、南大門修理が終わる。 1937年以来/1936年、太平洋戦争を挟み20年の歳月をかけ、美術院国宝修理所、彫刻家・西村公朝は千体千手観音立像1001体の修復を手がける。 現代、1951年、大的(おおまと)大会が復活する。 1957年/1956年、仏像の修理が完成した。 1961年、良泉大僧正は後白河法皇770回忌曼供を奉修する。東大門、回廊が新造された。 1964年、映画「宮本武蔵」の撮影が行われた。 1973年、千体千手観音立像(重文)1001体の修復が美術院国宝修理所で始まる。 1981年、東大門が修復される。 1988年、鐘楼が再建される。 1989年、千手観音坐像の解体修理が行われた。 1992年、天台座主恵諦大僧正は、後白河法皇800回忌曼供を奉修する。 2005年、「平成洛陽三十三箇所観音霊場」が再々興される。 2017年、千体千手観音立像(重文)の45年にわたる修復が終了した。 2018年、二十八部衆、風神・雷神像などの配置が創建当初に近い形に見直された。 2025年、3月、新しい防災設備が完成する。 ◆藤原 為光 平安時代中期の公卿・藤原 為光(ふじわら-の-ためみつ、942-992)。男性。諡は恒徳公。父・藤原師輔(ふじわら-の-もろすけ)、母・後醍醐天皇第9皇女・雅子内親王の9男。957年、従五位下、970年、参議、973年、権中納言、975年、中納言。977年、大納言筆頭になる。984年、第65代・花山天皇即位後、娘・忯子を入内させた。986年、右大臣、娘の急死、天皇の出家、一条天皇即位により影響力を失う。987年、従一位、988年、法住寺を供養する。991年、太政大臣に任じられた。死の直前に勅条により封戸100戸が法住寺に施入される。日記に『法住寺相国記』がある。51歳。 ◆後白河 天皇 平安時代後期-鎌倉時代前期の第77代・後白河 天皇(ごしらかわ-てんのう、1127-1192)。男性。名は雅仁、法名は行真。父・第74代・鳥羽天皇、母・藤原璋子の第4皇子。1155年、異母弟の第76代・近衛天皇の死により即位する。1156年、保元の乱、1159年、平治の乱後、源平対立の中で王力を維持した。1158年、第78代・二条天皇に譲位し、第79代・六条、第80代・高倉、第81代・安徳、第82代・後鳥羽天皇の5代の歴代天皇に対して30年に渡り院政を敷いた。1159年、父・鳥羽天皇の本願だった白河阿弥陀堂を建立する。1160年、初めて熊野に参詣した。以後、本宮に34回、新宮・名地に15回参詣している。1169年、園城寺前大僧正・正覚を戒師として出家する。園城寺長吏・覚忠により受戒し、法名行眞と称した。『梁塵秘抄口伝集』(1169)を撰した。1170年、東大寺で改めて受戒した。1179年、平清盛の謀反により、院政を止め鳥羽殿に幽閉の身になる。1181年、高倉上皇没後、院政を再開する。1183年、木曽義仲の法住寺合戦により、六条西洞院の御所に幽閉され、この地で亡くなる。没後、遺命により境内東の法住寺法華堂に葬られる。66歳。 ◆平 清盛 平安時代後期の武将・平 清盛(たいら-の-きよもり、1118-1181)。男性。通称は平相国、法号は浄海。父・平忠盛の子/白河法皇(第72代)の落胤、母・祇園女御/その妹ともいう。1129年、12歳で従五位下、左兵衛佐。1156年、保元の乱では第77代・後白河天皇につき崇徳上皇(第75代)方を破った。1159年、平治の乱では源義朝を破る。1160年、参議、1164年、三十三間堂を創建する。1167年、太政大臣、1168年、病になり出家し静(浄)海と称した。摂津福原に移る。第80代・高倉天皇即位に協力した後白河法皇と対立する。1171年、娘の徳子(建礼門院)を高倉天皇の女御として入内させた。1179年、清盛は法皇院政を停め鳥羽殿に幽閉した。1180年、以仁王が挙兵する。清盛は後白河法皇、高倉上皇、第81代・安徳天皇を伴い、福原に移る。半年で京都に還る。1181年、反抗した東大寺・興福寺を焼き討ちしたが、その年に没した。対宋貿易に力を入れ、初の武家政権を成立させた。64歳。 ◆法然 平安時代後期-鎌倉時代前期の僧・法然(ほうねん、1133-1212)。男性。諱は源空、勅諡は円光大師、明照大師、通称は黒谷上人、吉水上人、幼名は勢至丸。美作国(岡山県)の生まれ。9歳で出家、1145年、13歳の時比叡山に登る。源光、叡空に師事し、法然房源空と改名した。25年にわたり修行を重ね、一切経 (5048巻)を5遍通読したという。1175年、中国浄土教の善導(613-681)の『観無量寿経疏』(『観経疏』)を見出し、比叡山を下りた。専修念仏を確立し、東山大谷で浄土宗を開く。1186年、南都・北嶺の僧らと洛北大原勝林院で問答(大原談義)する。1204年、比叡山僧徒は専修念仏の停止を迫り蜂起、法然は「七箇条制誡」を草し延暦寺に送る。だが、興福寺の奏状により念仏停止の断が下された。 1207年、還俗になり、土佐国(讃岐国)に流罪になる。(「承元の法難」)。10カ月後に赦免されたが入洛は許されず、摂津・勝尾寺に住む。1211年、帰京し、その翌年亡くなる。遺言書『一枚起請文』(1212)。80歳。 蓮華王院との関わりがある。境内東に「法然上人礼讃勤行の碑(名号石)」が立つ。後白河法皇は、法然に帰依したともいう。法然の『往生要集』の講説に感服し、その真影を権大夫・藤原隆信に描かせ蓮華王院の宝蔵に納めさせた。鎌倉時代、1204年、第83代・土御門天皇の発願により法然は、後白河法皇の十三回忌を修め、「浄土三部経」を手写し、「六時礼讃」を勤行している。「法然上人絵伝」に描かれている。 ◆木曽 義仲 平安時代後期の武将・木曽 義仲(きそ-よしなか、1154-1184)。男性。幼名は駒王丸、源義仲。父・河内源氏の一門で源義賢の次男。為義の孫、父・義賢はその兄・義朝との大蔵合戦で討たれ、駒王丸(幼名)は信濃国へ逃れたという。1180年、以仁王の平氏打倒の挙兵に呼応、北信の源氏方救援の市原合戦後、上野国、信濃国に移る。1181年、小県郡の白鳥河原、越後から北陸道へと転戦する。1182年、北陸に逃れた以仁王の遺児・北陸宮を擁護、1183年、2人の叔父を庇護し源頼朝と対立する。越中国礪波山の倶利伽羅峠の戦いで平維盛の軍を破り、篠原の戦いに勝利し越前、近江国へ進む。平氏は第81代・安徳天皇、守貞親王を擁して西国へ逃れ、後白河法皇(第77代)は、比叡山に身を隠した。入京した義仲は京中の守護を担当した。朝日の将軍(旭将軍)という称号を得たという。だが、皇位継承問題で北陸宮を支持したことから法皇と対立、また義仲の軍による略奪行為により民意を失う。平氏追討のため播磨国へ下向した。法皇は頼朝を赦免し、追い込まれた義仲は法住寺殿を襲撃する。院側は源光長・光経父子が奮戦したが大敗した。この際に、明雲や円恵法親王が戦死した。義仲は後白河法皇を五条東洞院の摂政邸に、また第82代・後鳥羽天皇も幽閉する。義仲は松殿基房の子・師家を内大臣・摂政とする傀儡政権を樹立した。1184年、源範頼、義経率いる追討軍との宇治川、瀬田での戦いに敗れ、落ち延びた。近江国粟津で戦死した。31歳。 供養墓は義仲寺(大津市)にある。 ◆康慶 平安時代末-鎌倉時代前期の奈良仏師・康慶(こうけい、?-?)。男性。号は肥前。大仏師定朝5代目・康朝の弟子、運慶の父、快慶の師になる。1152年、吉祥天像(5尺)の造立した。1176年、円成寺大日如来像の銘文に「大仏師康慶実弟子運慶」と記され、運慶の造仏を指導したとみられる。1177年、蓮華王院五重塔供養の際に造仏の総指揮をとり、その功で法橋に叙せられた。同年作、静岡・瑞林寺の地蔵菩薩像の銘文「法橋□慶」は康慶とみられる。1180年、平重衡による南都焼討ち後、東大寺・興福寺の復興造像に運慶・快慶ら一門を率いた。1188年-1189年、興福寺南円堂諸像の造仏で、本尊・不空羂索観音像・四天王像・法相六祖像などの制作を主宰し、写実的作風を示した。1194年、すでに法眼位に上っていたとみられ、1195年、東大寺大仏殿の供養に際して運慶に譲位した。1196年、伎楽面(東大寺・神童寺に現存)を造る。東大寺大仏殿脇侍・四天王像を運慶・快慶と制作した。 慶派を主宰し、京都仏師の院派・院尊、円派・明円らから挽回した。興福寺復興を通じて多くの弟子を育て、鎌倉様式の基礎を確立し、慶派隆盛を築いた。力強いさ写実的な作風は後に、運慶様式として完成する。 ◆運慶 平安時代後期-鎌倉時代前期の仏師・運慶(うんけい、1150?-1223)。男性。父・定朝5代目という慶派の康慶(こうけい)。1176年、奈良円成寺・大日如来像を造立した。1186年、北条時政のために静岡願成就院・阿弥陀如来・不動・毘沙門天像、1189年、和田義盛のために神奈川浄楽寺・阿弥陀三尊・不動・毘沙門天像を造立した。東大寺・興福寺焼亡後の復興造営に参加し、1196年、大仏殿の虚空蔵菩薩像、持国天像を造立した。1197年、高野山不動堂・八大童子像、1203年、快慶と合作の東大寺南大門・金剛力士像を造立した。法印になる。1208年、興福寺北円堂の諸像、1212年頃、奈良興福寺・北円堂弥勒・無著(むじゃく)・世親(せしん)像を制作し、法橋から法眼に昇る。1216年、源実朝の持仏堂本尊の造立した。現存の運慶仏は31体とされている。 七条仏所の総帥。奈良時代の写実と平安時代初期の重量感をとり入れた。武士階級に喜ばれ、鎌倉彫刻に多大の影響を与えた。子の湛慶、康勝、康弁、康慶弟子・快慶などが慶派を引き継ぐ。 ◆湛慶 平安時代後期-鎌倉時代中期の慶派仏師・湛慶(たんけい、1173-1256)。男性。父・運慶の長男。甥・仏師・康円(運慶二男康運の子)、康清(運慶4男康勝の子)がいる。建久年間 (1190-1199)、父とともに東大寺、興福寺の復興造仏に関わる。1213年、法勝寺塔の造仏により最高の僧綱位の法印を授かる。1223年、快慶と共に醍醐寺・閻魔堂で造立した。1224年、父没後、七条仏所を率い、一門の棟梁として活躍した。平岡・善妙寺、1248年、後嵯峨院、雪蹊寺の善膩師童子像、高山寺の狛犬・仔犬を手掛ける。1249年、蓮華王院の仏像修理直後の火災後、1251年-1254年、蓮華王院の主宰仏師になり諸派の仏師を率いた。自らも千手観音坐像、数体を手掛ける。法印。84歳。 主な作品に東大寺東塔の仏像(1218)、醍醐寺の泰山府君像・五道大臣(1224)、高山寺の善妙神像(1224)、父・運慶の菩提の浄蓮華院の阿弥陀像(1226)、高野山大門の仁王像(1237)など。 ◆康円 鎌倉時代前期の慶派仏師・康円(こうえん、1207-?)。男性。大仏師法眼康円、康縁、幸縁、但馬法印。父・康運という。伯父・湛慶のもとで修業した。1251年-1254年、蓮華王院の本尊・千手観音座像造立では湛慶の小仏師を務めた。1256年、湛慶が没し、継いで大仏師になり、東大寺講堂の千手観音像を完成させた。慶派(七条仏所)の主宰者として活躍した。1275年、神護寺・愛染明王像は最後の作品になる。 現存する作品は数多い。地蔵菩薩立像(1249)、奈良・白毫寺の十王像(1259、泰山王ほか現存)、蓮華王院の千体千手観音の7体(1265)、三十三間堂の千体千手観音像 (1266、7体に在銘) 、内山永久寺像と伝える四天王眷属像(1267、永久寺の不動八大童子像(1272)など。 ◆康清 鎌倉時代中期の仏師・康清(こうせい、?-?) 。詳細不明。男性。父・康勝、弟子ともいう。1237年、康勝らの供養のために、奈良東大寺・念仏堂の地蔵菩薩像を造立した。1254年、湛慶が蓮華王院の本尊・千手観音像を造立した際に、康円とともに加わる。 ◆院恵 鎌倉時代中期の仏師・院恵( いんけい/いんえ、?-?)。詳細不明。男性。父・院賢。1266年、再建された蓮華王院(三十三間堂)に供養された千体千手観音像、1277年、奈良・興福寺南円堂の像を修理した。奈良・達磨寺の聖徳太子像の制作に関わる。 ◆足利義教 室町時代前期-中期の室町幕府第6代将軍・足利義教(あしかが-よしのり、1394-1441)。男性。初名は義宣、法名は義円、法号は普広院。父・室町幕府3代将軍・義満、母・三宝院坊官安芸法眼の娘・慶子。義持の同母弟。1403年、青蓮院に入室した。1408年、得度して義円と称した。1411年、受戒し、大僧正に上り准后の宣下を受ける。1419年-1421年、天台座主になる。1428年、義持が嗣子なく急死し、遺言による後継指名で義持が拒否した。石清水八幡宮の宝前で、くじにより義円が後嗣と決定した。還俗して義宣と名乗った。従五位下左馬頭に叙任した。1428年、北畠満雅の蜂起を鎮圧し、第101代・称光天皇没後、伏見宮貞成の子を迎えて、第102代・後花園天皇に擁立するなど幕権の威を示した。1429年、元服し、将軍宣下を受けた。1432年、左大臣、淳和・奨学両院別当を兼ね、源氏長者に補される。1435年、山門を弾圧した。1438年、関東公方足利持氏の挙兵(永享の乱)に際して鎮圧した。守護家の家督にも積極的に介入する。専制は「万人恐怖」と恐れられた。1440年、一色義貫、土岐持頼を暗殺、1441年、畠山持国を追放した。赤松満祐により自邸に招かれ、宴席中に斬殺された。(嘉吉の変)。48歳。以後、将軍の権力は失墜し、細川、山名氏ら守護台頭の契機になる。 義教により、蓮華王院の本格的な修復が行なわれた。京洛の禅寺に修理の寄付勧進を命じ、屋根瓦の葺替、中尊・千体仏などの修復整備を行った。 ◆西村公朝 近現代の仏師・僧・西村公朝(にしむら-こうちょう、1915-2003)。男性。大阪府の生まれ。1935年、東京美術学校入学。美術院国宝修理所に入所、三十三間堂で十一面千手観音千体像の修理に参加した。1942年、中国に出征し各地を転戦した。1945年、復員後、三十三間堂での600体の修復を行い、以後多くの造仏、修復を手掛ける。1951年、得度、天台宗の僧侶になる。美術院国宝修理所所長、東京芸大教授 などを歴任した。88歳。 ◆本尊 ◈旧本尊の「千手観音坐像」は、平安時代、創建当初に湛慶の曽祖父・康助により造仏された。鎌倉時代中期、1249年の火災により大部分が灰燼に帰した。 中尊の首、左手はかろうじて持ち出されたともいう。(『一代要記』)。 ◈現在の丈六本尊「千手観音坐像」(国宝)(334.8㎝)は、正式には「十一面千手千眼観世音菩薩」という。像内墨書により、鎌倉時代中期、1251年に法勝寺本堂前で造仏が始まり、1254年7月24日に完成したという。運慶長男の大仏師・湛慶(1173-1256)が指揮し、運慶次男・康運(1207-?)の子で小仏師・康円、康清により造立された。湛慶は82歳で造仏に関わり、完成後に84歳で亡くなる。 本堂中央3間の須弥壇、八角七重の蓮華座に結跏趺坐している。光背、蓮華座を含むと総高6mを超える。台座、光背、天蓋も一具になる。 体躯は左右対称であり、頭部と両膝の3点で正三角形をなしている。頭上に11の顔を持ち、四方、四維上下のすべての方向を見る10面、さらに方向性を超えた頭頂の仏面を加えて11面になる。 前3面が菩薩の「慈悲相(面)」であり、善良な人に喜楽を与える。左(向かって右)3面が「瞋怒(しんぬ)相」であり、悪行不良の者を叱り、その苦を抜く。右(向かって左) 3面は「狗牙上出(くがじょうしつ、白牙上出相)相」であり、努力する人を誉め仏道を示す。後ろ1面に「暴悪大笑相」の変化面があり、邪の者悪徳を笑い善に向かわせる。頂上に1仏面の「如来相」が載せられ、無垢安楽、仏道の悟りを開く境地があることを示している。 千手の「千」とは、「無量・無限」を意味している。脇手38手は円形に配されている。正面「40.合掌」の真手(しんしゅ)2手は、衆人愛敬の意味がありそれらを引き締めている。膝上で眼病平癒の「20.宝鉢(ほうはつ)」を2手で持つ。正面左手は逆賊退散の「21.戟鉾(げきほこ)」を立てる。右手は発菩提心の「1.錫杖(しゃくじょう)」を立てる。それ以外にも両脇の手は、観音の救いを象徴する各々の持物(宮殿、日精摩尼、五色雲など)を手にしている。たとえば、向かって右方に頭痛を除くとされる除諸鬼離の「34.髑髏(骨)」が握られている。 1つの手が25種の世界で救いの働きをするとされ、一体で千手(40×25=1000)の救いを差し伸べている。一手の掌には眼(掌の目)が彫られ、「千手千眼」といわれる。一眼で25種の生死の世界を見通し、あらゆる現象を見分けるとされる。 舟形光背には三十三化身の透かし彫り、頭上の天蓋は大蓮華に飛雲帯、八方吹返し、瓔珞を垂らしている。 中尊はヒノキ材、寄木内刳造、乾漆、内刳、玉眼嵌入。 ◆千手観音像 中尊を中心にして、「十一面千手千眼観世音菩薩立像(千手観音像、千体仏)」1001体(国宝)は、壇、台座上に立つ。千手観音像は、中尊の背後の背後仏1体、左右の南台(1群-5群)、北台(6群-10群)に階段状に10段50列、500体ずつ並んでいる。昭和期の修理の際に、仏像に番号が付けられた。南台最南端、最後列を「1号」最前列を「10号」としている。 千手観音像は、鎌倉時代中期、1249年の火災の際に、平安時代作の像156体が持ち出されたといわれる。(『一代要記』)。その後、湛慶の手がけた9体ほか、総勢70数人の仏師により1251年-1254年に復元された。また、復元には16年の歳月を費やしたともいう。近代、1936年以降の調査により、持ち出された平安時代作の像は124体とされた。 創建時の「長寛仏」としては、最前列では「160号」、「280号」、「300号」、「440号」、「450号」、「570号」、「670号」、「800号」、「890号」も含む。ただ、残りの877体の大部分は、復興期の作になる。室町時代の作のものが1体ある。鎌倉時代中期、1251年-1266年、安土・桃山時代-江戸時代前期、1598年-1610年に再興された像876体がある。造仏時代の見分け方として、平安時代末のものは、全体にふくよかになる。耳にかかる巻き毛がない。腰の石帯の一部が現れている。鎌倉時代のものは巻き毛があり、石帯が見えないという特徴がある。 千手観音像は一体一体の表情がすべて異なる。胴体、手足の肉付け、体型も太造り、細身とあり、膝前の二条の天衣、下半身の衣文の皺目なども微妙に異なる。千手観音像も中尊と同じく、頭上に11の顔(化仏、前3面が菩薩の慈悲相、左3面が瞋怒(しんぬ、悪行を叱る)相、右3面に狗牙上出(くがじょうしつ、善行を讃える)相、後ろ1面に暴悪大笑相(悪徳を笑い、善に向かわせる)、頂上に1仏面の如来相になっている。前の合掌印の2手(真手、しんしゅ)以外に、両脇に今の法力を表す全体で40手を持ち観音の救いを象徴する各々の持物がある。1つの手が25種(二十五有、迷いの世界)の世界で救いの働きをするとされ、一体で千手(40×25=1000)を差し伸べる。また、3世(過去、現在、未来)の25期すべてにおいてご利益を得られるとされる。 千手観音像は、参拝者からすべての観音仏を仰角(扇状)で拝めるように安置されている。光背は頭部を縁どる輪光、台座は八角四重の蓮華座(30cm)、足ほぞに奈良と京都の仏師名の銘記があるものは504体ある。その中には、運慶(1体)、美仏の湛慶(「9体、最前列では「10号」、「20号」、「30号」、「40号」、「520号」、「530号」、「540号」、「550号」、「560号」)、康円(6体)、行快(1体)、隆円(35体)、昌円(6体)、栄円(5体)、勢円(8体)、院継(14体)、院遍(7体)、院承(20体)、院恵(30体)、院豪(28体)、院賀(11体)などがある。また、銘文250体のうち、京都仏師の院派(139体)、円派(801体)、慶派(31体)、総勢で70数人の仏師が携わったともいう。慶派のみならず、当時の慶派と競った院派・円派などの仏師も動員されている。それぞれの作風は異なっており、派閥を超えた造像事業になった。 千手観音像は、内陣南北15間に500体ずつ、10列の雛段状上に並べられている。千体仏が仏界から下界に降りた光景に重なる。参拝者は最前面の一体一体の観音仏とともに、その背後に全体に放射状に広がるほかの仏を見渡すことができる。白壁の二重虹梁、蟇股、さらに放射状に見える天井の化粧屋根裏が視覚効果を高める。参拝者が外陣を移動しながら一つの仏を見る時、南北方向に透視的遠近法が展開する。東西方向では、仏像が重ならずにそのほかの諸仏も見通せる。視点が移動するごとに、新たな観音仏が扇状に連続して視界に映り込んでくる。なお、前面の二十八部衆立像は、それらの相似、連続的な光景に変化をつけている。 いずれも木造、ヒノキ材、寄木内刳造、漆箔像、玉眼は5体のみ、ほかは彫眼になる。像高165-169㎝。なお、胎内には、半紙大の印仏、木版画1000枚が納められており、十一面千住観世音菩薩、二十八部衆立像、風神・雷神像などが描かれていた。 現代の彫刻家・西村公朝(1915-2003)は、近代、1937年から太平洋戦争を挟み、20年の歳月をかけこれらの仏像の修復を手掛けた。 現代、2019年に朝光寺(兵庫県加東市)の本尊「木造千手観音立像(西本尊)」が重要文化財に指定された。鎌倉時代中期作とみられ、表面に金箔を施している。像の土台部分に、三十三間堂の千手観音立像のうち、鎌倉時代の火災後に補充された874体の一部と同じ墨書きが残る。三十三間堂では、室町時代に像1体補充されており、流出した可能性があるという。像高180㎝、ヒノキの寄木造になる。 ◆風神・雷神 「風神・雷神」は二十八部衆に降伏したとされ、五穀豊穣をもたらす神として信仰された。二十八部衆立像と同じ技巧、同時期の造像とみられている。人体の骨格、筋肉の動きも模写されている。仏像として描かれた初例は、6世紀の敦煌莫高窟(ばっこうくつ)の壁画にあり、日本では、12世紀の金剛峯寺の「中尊寺経見返し絵」にある。彫像では三十三間堂が唯一例という。風神、雷神像は俵屋宗達の「風神雷神図屏風」の元になったという。なお、宗達が描いた風神・雷神の手足の指は5本になる。 ◈「風神像」(123cm/111.5㎝)(国宝)は、鎌倉時代作になる。慶派仏師、湛慶一門によるものとみられている。巻雲に乗り、牙を見せ風袋の口を開く。半人半獣であり、手に4本、足に2本の指を持ち、左足を前に出す。 木造、ヒノキ材、内刳り、寄木造、玉眼嵌入、緑青の彩色。 ◈「雷神像」(105cm/ 100㎝)(国宝)は、、鎌倉時代作になる。慶派仏師、湛慶一門によるものとみられている。撥(ばち)を手にし、8つの小太鼓を背負う。手に3本、足に2本の指を持ち、右足を前に出す。 木造、ヒノキ材、内刳り、寄木造、玉眼嵌入、朱色の彩色。 ◆二十八部衆立像 二十八部衆立像(国宝)28体は、鎌倉時代前期(13世紀前半)に湛慶一門の作とみられている。鎌倉時代中期、1249年の火災の際に、持ち出されたといわれる。(『一代要記』)。また、建長年間(1249-1256)再興期の作ともいう。28体が現存する彫像としては、滋賀の常楽寺像と三十三間堂の2例しかない。 二十八部衆立像は、観音菩薩の眷族になる。多くは古代インドに起源があり、ヒンズー教、バラモン教、ジャイナ教、ゾロアスター教などの異教神に由来している。自然界の日月、大地、運河、風雨などを神格化した。また、鳥獣(先祖獣)崇敬を起源にする民俗神も取り入れられている。7世紀に中国・唐代に成立した『千手陀羅尼教』『千手観音造次第法儀軌』に名称、姿の起源があり、高昌(トルファン)、敦煌(トンコウ)の仏教遺跡の紙本、絹本、壁画にも作例がある。仏教導入後に、仁王、四天王など集合体として信仰されたものもあり、二十八部衆として再構成された。また、ほかに見られない像も含まれている。 写実的な表現が行われている。像の表面に漆を塗り、地固めして顔料で彩色された。数多くの截金文様も施されている。本体中心部は、2つの材を前後か左右に合わせ、内刳りを行っている。いずれの像も等身大(像高160cm前後/153-170㎝)、木造、ヒノキ材、寄木造、玉眼嵌入、截金彩色、一部に盛り上げ文様。 かつて、中尊前の左右須弥壇上に3列、4列に並べられていたとみられている。インドの神々が仏教に取り入れられ仏法、修行者を守護するため、十方国土(天界四方上下六方の24部、四維の艮、巽、坤、乾の4部)に置かれた。 現代、2018年に84年ぶりに配置の見直し「平成の大再編」が行われた。近代、1934年頃の修理に伴い、変更されたままになっていた。その後、鎌倉時代の版画、学術研究の結果に基づき、創建当初に近い配置が復元されたという。方角に色がある古来の五経説などに基づき、風神像、雷神像は入れ替えられ、北端に風神像、南端に雷神像が配置された。これにより、俵屋宗達筆の「風神雷神図屏風」(建仁寺)と符合する。中尊の周囲の四天王(東方天、増長天、広目天、毘沙門天)が入れ替えられ、右前に婆藪仙人、左前に大梵天王、右後に大弁功徳天、左後に帝釈天王になった。楽器を手にした4体の像は、八部衆四楽神として並列して配置された。13体の名称変更も行われている。 ◆仏像配置 「二十八部衆立像」28体、「風神像・雷神像」2体を加えた合計30体が千体仏の前に立つ。現代、2018年以降の新しい配置は、北より南へ次のようになる。 ■「風神(ふうじん)」(123cm/111.5㎝)は、青鬼であり、巻髪で牙を剥いて威嚇する。岩座上の巻形に乗り、右膝は着き、左膝を立てる。背に風袋を背負う。左足を前に突き出している。 インド最古の聖典「リグ・ヴェーダ」に登場する。サンスクリット語で「ヴァーユ」と呼ばれ、「風天」と訳される。数頭立ての馬車で天を駆け悪神を払う。富貴栄達を授ける神、鬼神像になる。風の力を神格化している。天界の神酒「ソーマ」を好み「ソーマパー」とも呼ばれた。二十八部衆には後に加えられ、二十八部衆に降伏し従う。護法十二天の一つになる。分類 [いなづま配列] ◈1. 「那羅延堅固(ならえんけんご)」(167/167.9㎝)は、上半身裸形の力士形になる。顔を右に向け体を右に傾ける。開口した阿形(あぎょう)像であり、右手は掌を開いて下げ、左手は肩上に上げて肘を折り拳をつくる。 サンスクリット語の「ナーラーヤナ」の音写で、インドでは三大神の一つヴシュヌ神、仏教では帝釈天の眷属で、大力無双であり勧善懲悪を本願にしている。密迹金剛と一対で「仁王」と呼ばれる。寺門は、善を通し悪を遮るといわれ、門に配置される強力な守門神になる。分類[いなづま配列] ◈2. 「難陀龍王(なんだりゅうおう)」(160/159.1㎝)は、甲冑姿の武装像で、頭に龍の冠を頂く。変形の口元は卵生の魚類を表すという。掲げた右手、下げた左手で龍(蛇)の体部を支えている 。 サンスクリット語の「ナンダ・ナーガ・ラージャ」の音写になる。インドではコブラとされた。古代インドの祖先獣、蛇神崇敬に起源はある。中国では龍になった。「歓喜龍王」とも呼ばれる。弟の跋難陀龍王とともに、密教の雨乞いで拝まれる。分類[いなづま配列]・[護法の天龍八部衆] ◈3. 「摩睺羅(まごら)」(159/154.8㎝)は、頭部に首をもたげた蛇を巻きつけ、顔には5眼を持つ。両手で琵琶を奏でる。 サンスクリット語の「マホーラガ」の音写になる。大蛇を意味し、神格化された。漢訳は「大腹行」という。音楽の神であり、蛇神になる。緊那羅王とともに帝釈天に仕えるという。分類 [いなづま配列]・[八部衆四楽神並列]・[護法の天龍八部衆] ◈4. 「緊那羅(きんなら)」(165/169.4㎝)は、旧名を「神母天(じんもてん)」「神母天王」といった。女神像であり頭部に馬頭を付けている。両手を胸に上げ、シンバル様の楽器小鈸子(ばっし)を持つ 。眉をひそめ首を傾げて音を聴く。音まで表現した秀作とされている。 仏教守護の夜叉で梵名は「ハーリーティー」という。音写は訶梨帝母(かりていも)になる。古代インドでは多産、豊穣の女神になる。鬼子母神と同体になる。ただ、鬼子母神の特徴は見られない。かつて、500人の子を持ち、他人の子を食らう鬼女とされた。後に、幼子を守り、安産を司る福神になる。散脂大将の妻ともいう。音楽神であり、毘沙門天の眷属ともいう。分類[八部衆四楽神並列]・[護法の天龍八部衆] ◈5. 「迦楼羅(かるら)」(164/163.9㎝)は、甲冑を纏い、半人半鳥、鳥頭人身の異形の巨鳥になる。背に大きな翼、嘴を持ち、横笛を吹く。右足は拍子をとっている。 サンスクリット語の「ガルダ」の音写になる。インドではヒンズー教のヴィシュユ神の乗り物になる。金翅鳥(こんじちよう)の化身であり、毒蛇を喰らう。須弥山を取り囲む鉄囲山(てっちせん)内海の四大洲の大樹に住む。止雨、除災延命の徳を持つという。日本の烏天狗に影響した。分類[八部衆四楽神並列]・[護法の天龍八部衆] ◈6.「乾闥婆(けんだつば)」(161/166㎝)は、旧名を「緊那羅(王)(きんなら)」といった。馬頭で一角を持つ。首から吊った腹前の羯鼓(かっこ)を両手で叩く。 音楽神、インドの土俗神という。ヒマラヤ山中に住み、美声で歌い舞う人首鳥身の神であり、人の苦悩を取り除く瑠璃琴の名手になる。「人非人」「擬人疑神」と訳された。仏教では、ジャイナ教、八鬼神(ヴァンタラ)の影響で成立したという護法神・天龍八部の第七に数えられ、帝釈天、毘沙門天に仕える。分類[八部衆四楽神並列]・[護法の天龍八部衆] ◈7. 「毘舎闍(びしゃじゃ)」(161/159.7㎝)は、旧名を「乾闥婆(王)(けんだつば)」と称した。炎髪の鬼神になる。半身裸形で、右手は肘を曲げ上げて掌に輪宝(法輪)を載せ、左手も肘を曲げる。左手にあった経典はいまは失われている。 酒肉を食べず、香を常食とするという四類の夜叉衆になる。インドの聖典『リグ・ヴェーダ』では、水の妖精アプサラスを妻として、天界のソーマ酒の番をするとされた。緊那羅王とともに帝釈天に仕える音楽神であり、天空の神酒の番人になる。分類[四天王眷属] ◈8. 「散支大将(さんしたいしょう)」(164/161.5㎝)は、旧名を「満仙人(まんせんにん)」といった。甲冑姿の武装像であり、異国的な風貌をしている。口の両側から牙が突き出す右手は腰にあり独鈷、左手は肩にあり三鈷を地に立てている。 満善車王と同一ともいう。鬼、人非人であり、仏前、人前に現る時には、人の形をとるという。分類[四天王眷属] ◈9. 「満善車鉢(まんぜんしゃはつ)(164/165.1㎝)は、旧名を「毘楼勒叉(びるろくしゃ)」という。甲冑を纏う武装像で、右手は上げ肘を曲げて独鈷杵を持つ。左手は下げ掌を開く 。分類[四天王眷属] ◈10. 「摩尼跋陀羅(まにばだら)」(160/163㎝)は旧名を「金大王(こんだいおう)」という。甲冑を纏う武装像で、右手は曲げ上げて三胸上に独鈷杵を掲げ、左手は腰に置く。 三十三間堂の二十八部衆だけに見られ、詳細は不明という。「宝賢夜叉(ほうけんやしゃ、マニ・バトラ)」ともいう。分類[四天王眷属] ◈11. 「毘沙門天(びしゃもんてん)」(161/160㎝)は、甲冑姿の武装像で 左手掌上にに宝塔を掲げ持つ。右手で三鈷戟を支える。 サンスクリット語の「ヴィシュラバナ」の音写で、「多聞天」と訳される。インド神話では、夜叉、鬼神の主将とされ、北方に住む財宝神「クベーラ」が原形という。仏教では吉祥天の夫とされ、四天王最強の神であり、北方を守護する。福徳を授ける神として、七福神の一つになる。分類[四天王] ◈12. 「堤頭頼吨王(だいずらたおう)」(166/167.6㎝)は、旧名を「五部浄(居)(ごぶじょう)」という。「持国天」ともいう。武装像で正面を見据え目を釣り上げる。腹前で両腕を交叉させ、左手に短刀を持つ。右手は太刀を垂直に下げて持つ。 須弥山中腹の東部に住し、東方世界を守護する。分類[四天王] ■13.中尊の前右「婆藪仙(ばすせん)」(156/154.5㎝)は、上半身裸形の痩せこけた老相をしている。顔に皺多く、口をやや開き、顎髭を生やし腰を屈める。右手に杖を持ち体を支える。左腕は肘を曲げ、右腕に左腕を置き経巻を掲げる。写実彫刻の極致といわれている。頭巾は別材による。 サンスクリット語の「ヴァス」の音写になる。常に功徳天と対で登場する。婆羅門の仙人であり、罪を犯し地獄に堕ちた。仏門に入り釈迦に救われ、経典を手にして釈尊の元へ戻る姿になる。分類[四天仙] ■14.中尊の前左「大弁功徳天(だいべんくどくてん)」(166/166.7㎝)は、「吉祥天」とも呼ばれる。唐装の女性像で両手を胸前に上げる。かつては右手に剣、左手掌上に宝珠などを載せていたという。 インド神話から生まれた宝珠神であり、ヒンズー教の「ラクシュミー女神」になる。大海から生じ繁栄、幸運を司る。当初は能弁で妙音を発する音楽神、後に施福の女神になる。仏教では、徳叉莫迦龍王と鬼子母神を父母として生まれ、毘沙門天の妃とも伝えられる。婆数仙と共に千手観音の脇侍になる。分類 [四天仙] ■中尊「千手観音坐像」。 ■15.中尊の後左「帝釈天王(たいしゃくてんおう)」(168/153.9㎝)は、天衣の下に甲を着ている。胸前に挙げた右手に宝鏡を持つ。左手は腰辺に構える。口髭をたくわえている。 サンスクリット語では「シャクラ・デーヴァ・インドラ」という。インド伝来の最重の英雄の神「インドラ」と呼ばれ豊穣神とされた。仏教では、須弥山頂上の忉利天(とうりてん)の喜見城に住み、十善を喜ぶ天子、護法神という。人々に財宝を与え、霊力を授ける施福の神になる。分類[四天仙] ■16.中尊の後右「大梵天王(だいぼんてんおう)」(170/169.7㎝)は、「梵天(ぼんてん)」とも呼ばれる。唐装の女性像で、右手を胸前に上げ、左手は下げて掌に小壺を載せる。右手は肘を曲げて胸上に上げる。 ヒンズー教の「ブラフマン」であり、漢訳は「清(寂)静」という。最高神である天地創造の神になる。仏教では、色界に生まれ初禅天の王になり、仏教を守護し天上を治める。帝釈天とともに釈迦如来の脇侍になる。分類[四天仙] ◈17. 「毘楼勒叉(びるろくしゃ)」(165/166.3㎝)は、旧名を「東方天(とうほうてん)」ともいう。「増長天(ぞうちょうてん)」ともいう。甲冑姿の武装像で右手は振り上げ、三鈷杵を構えている。左手は腰にあてる。 四天王の一つで、須弥山中腹の南部に住む。南方世界を守護する。分類[四天王] ◈18. 「毘楼博叉天(びるばくしゃてん)」(159/160.6㎝)は、「広目天」ともいう。甲冑姿の武装像であり、右手は下げて独鈷杵を持ち、左手は上げ三叉戟を地に突き立てて怒号する。 サンスクリット語の「ヴィルーパクシャ」の音写になる。ヒンズー教の主神・シヴァは、ヴィルーパクシャと呼ばれる。四天王のうち、須弥山の中腹の白銀山に住み、龍、富巣那を眷属にする。西方を守護する。分類[四天王] ◈19. 「薩遮摩和羅(さしゃまわら)」(159/160.9㎝)は、旧名を「摩醯首羅王(まけいしゅらおう)」という。上半身裸形で、口を開き目を見開く。忿怒の表情をしている。右手は肩の高さで掌を開く。左手に持つ杖の頂部に羽ばたく鳥(金翅鳥?)が載る。 サンスクリット語の「マヘーシュバラ」の音写になる。ヒンズー教の「シヴァ神」であり、「大自在天」ともいう。ヴェーダ神話には、「ルドラ」として登場し、暴風、雷雲、医療を司る神になる。仏教では色界最上の浄居天に住む。守護神になり、三千世界の主として一切衆生の願望を成就させる。 ◈20. 「五部浄居(ごぶじょうご)」(162/166.3㎝)は、旧名を「金色孔雀王(こんじきくじゃくおう)」という。甲冑姿の武装像で、頭上に象頭を顕している。右手は下げ手を開き、左手は剣を構え肩前に掲げる。足元に長靴を履く。 色界第四禅天に住む5人の聖者、自在天子、普華天子、意生天子、遍音天子、光鬘天子を合わせた名になる。密教では孔雀に跨る明王であり、除災、祈雨法の本尊になる。迦楼羅王と一対で、毒蛇を食う孔雀の神格化された姿になる。分類[護法の天龍八部衆] ◈21. 「金色孔雀王(こんじきくじゃくおう)」(164/165.1㎝)は、旧名を「散脂大将(さんじたいしょう)」という。甲冑姿の武装姿で右手を振り上げ、袖を翻し小刀を振り上げ構えている。左手は腰に構える。顔面が裂けており、中から新しい顔が現れる異相をしている。また、顔周辺の頬当てともいう。両目は吊り上げ、口を大きく開いている。 財宝神であり、毘沙門天、鬼子母神、奈良時代には吉祥天と関わる。分類[護法の天龍八部衆] ◈22. 「神母女(じんもにょ)」(154/153.6㎝)は、旧名は「摩和羅女(まわらにょ)」という。俗形の老女姿であり、長い髪を垂らし、胸前で合掌する。肖像彫刻として高い評価がある。 サンスクリット語の「マハー・バラ」ともいう。大地を神格化した地神ともいう。分類[護法の天龍八部衆] ◈23. 「金毘羅(こんぴら)」(155/157.6㎝)は、甲冑姿の武装像であり、目を見開き頭を左に振る。両手を構え、右手に矢、左手に弓を持つ 。兜は別材による。 サンスクリット語の「クンビーラ」の音写になる。インド神話のガンジス河に棲む鰐(クンビーラ)が、土俗信仰の中で水神として神格化された。鰐神であり、魚神・海神、航海などの守護神になる。後に琴平信仰になった。薬師十二神将の筆頭になる。分類[護法の天龍八部衆] ◈24. 「畢婆伽羅(ひばから)」(164/165.4㎝)は、「毘婆伽羅(ひばから)」ともいう。甲冑姿の武装像であり、正面を見据え忿怒する。右手は腰辺に構え肘を曲げる。左手は剣または独鈷を執り構えていた。 サンスクリット語で「ヴィカラーラ」という。十二神将の毘羯羅(びから)大将と同じ夜叉という。須弥山山麓の欲界に住むという。分類[護法の天龍八部衆] ◈25. 「阿修羅(あしゅら)」(165/164.8㎝)は、半裸の三面六臂の異形であり、三面はいずれも3眼を持つ。正面の胸元には唐草門の瓔珞を付け、1臂は胸前で合掌する。 サンスクリット語の「アスラ」の音写になる。ペルシャの最高神「アフラ・マズター」と同源であり、古代インドでは、善悪両面を持つ神であり、後にデーヴァ(神)に対応する悪魔になる。仏教では護法神になり、大海沿岸、海底に住んだ。六道・三悪趣の一つになる。分類[護法の天龍八部衆] ◈26. 「伊鉢羅(いはつら)」(164/165.1㎝)は、旧名を「満善車王(まんぜんしゃおう)」という。牡蠣の殻のような逆立つ頭髪を持ち、口を開き、右手に槌、左手に蛇を持つ。蛇の胴体が腕に巻く。 龍衆の一種という。『分類[いなづま配列] ◈27. 「沙伽羅龍王(さがらりゅうおう)」(166/165.4㎝)は、甲冑姿の武装像で、頭上に鎌首を持ち上げた5匹の蛇を載せ、左手には1匹の蛇を握る。右手に剣を持ち肩に掲げる 。 サンスクリット語の「サーガラ・ナーガ・ラージャ」の音写で、「大海龍王」と訳される。法華経の会座に列した龍神、水中に棲む龍王になる。分類[いなづま配列] ◈28. 「密迹金剛士(みっしゃこんごうし)」(168/163㎝)は、「執金剛神(しゅこんごうじん)」ともいう。左を向いた上半身裸形の力士形をしている。閉口した吽形像で、右手は腹の高さに上げ掌を開き、左手は腰で拳をつくる。 サンスクリット語の「ヴァジュラ・バーニ」であり、薬師如来の眷属である十二神将軍では「伐折羅(ばさら)」と音写された。経典には帝釈宮の守護神、釈迦の倶生神(ぐしょうじん)になる。古来には、健康、健脚の徳を与えるとされた。那羅延堅固と一対で「仁王」と呼ばれ、寺門に配置される強力の守門神になる。分類[いなづま配列] ■「雷神(らいじん)」(105cm/ 100㎝)は、赤鬼であり、焔髪を逆立てて忿怒する。左膝は着き右足を前に踏み出す。3本の指で撥を持ち、背負った8連の太鼓を打ち鳴らそうとしている。 インド最古の聖典『リグ・ヴェーダ』に登場する神であり、「ヴァルナ」という水神という。富貴栄達を授ける。後に、龍神、雷神へと変化した。日本の中世に姿は創作された。二十八部衆に降伏し従う。護法十二天の一つになる。分類[いなづま配列] ◆建築 西門、東大門、南大門、本堂、参集閣などが建つ。 創建当初の三十三間堂は、平安時代後期、1164年に後白河上皇の勅願により、法住寺殿という院御所内の西側に建立された。平清盛の資財協力があった。本堂に観音千体を安置し、当初は「法住寺殿千体観音堂」とも呼ばれた。朱塗りの外装で、堂内は花、雲文様の極彩色で飾られたという。鎌倉時代中期、1249年に焼失している。 ◈現在の本堂「三十三間堂」(国宝)は、鎌倉時代中期、1266年に再建された。幾度も修理、修復が行われている。東側面向背も江戸時代に造替えている。現代、1955年にも修復された。1952年に国宝指定されている。京都での鎌倉時代和様建築の代表的遺構とされている。本堂内陣の柱間、間数 (まかず) が33間あるので三十三間堂ともいう。「三十三」という数は、観音菩薩の変化身(へんげしん)三十三身(応現身[おうげしん])に基づく数を表している。 東面して建つ。側面・背面に連子窓、横板嵌め、四周に広縁を廻らす。縁下は亀腹。円柱は2間間隔で36本立つため、桁行は35間(390尺、118m)になる。世界の中で木造最長の堂といわれている。内陣は正面に33間側面3間、天井は支輪折上組天井になる。内内陣の柱間に虹梁、板蟇股、鏡座がある。中央の左右15間ずつは化粧屋根裏(垂木、支輪板)になる。1間に外陣がある。外陣は120mの床が貼られ、正面の明障子で千体観音像がほのかな明かりの中で拝せる。東正面と西に1間に2枚の幣軸板扉、南北には5間に2枚の幣軸板扉がある。内陣は白壁に二重虹梁、奈良工匠との関わりがある二重繋梁、板蟇股、三ツ斗、天井は柱間3m毎に10本の垂木が並べられる。この化粧垂木は、朱色をしており、東西貫に金箔の蓮台が3個下がり、蓮台にはかつて鏡が張ってあった。正面中央に7間の向拝が付き、江戸時代前期、1649年-1651年に修造改造された。再建当初、『法然上人絵伝』によると、本堂の外部は丹塗りになっていた。扉には来迎図が描かれていた。内部は胡粉地の上に極彩色に飾られた。斗栱(ときょう)には、連珠文の繧雲線条文が描かれていた。柱、梁、飛貫、長押、木鼻、垂木、扉にも、宝相華唐草文、牡丹花、蓮華文などの文様、瑞雲、如来、婦人像なども描かれていたという。 床面積2116㎡。桁行35間118m/125m、梁間5間16.4m/22m。入側柱直径59.4cm、長さ6.89mが76本。外側柱直径52.8cm、長さ5.24mが78本の合計154本、胸高50尺(15.2m)、柱間3.68m、虹梁206本、間戸束306本、蟇股173個、肘木858本、斗1900個、縁板560枚、垂木3000本、瓦数16万枚。妻飾りは豕扠首(いのこさす)に猪目懸魚、軒廂は二軒、半繁垂木、斗栱(ときょう)は一手先の出三斗、中備えは間斗束。軒下見上二重垂木。木造和様、総ヒノキ造。35間5間、単層入母屋造/切妻造、本瓦葺、中央7間に向拝付(江戸時代の後補)。 本堂は免震震構造の工夫が施されている。地盤は砂、粘土を幾重にも重ねた層状の「版築(はんちく)」になっており、地震時の地下震動を吸収する。その上に漆喰を塗った亀腹になる。柱の礎石は亀腹の上、また版築内に埋め込まれた礎石の上に柱を載せる。堂内の屋台骨は、柱間を2本の梁で繋ぐ「二重虹梁(にじゅうこうりょう)」、外屋の上部も内・外柱に二重の梁をかけ強度を増した。軸部の柱、長押、斗栱(ときょう)は力を吸収しやすい構造にした。頭貫と、上部の横木の長押も柱に固定し、中ほどの腰長押と下部の半長押は柱に緩く固定していた。これらにより、柱との接する部分には隙間が造られる。また、上部のみが固定されているため、柱の下からの揺れを柱を揺らすことで吸収する構造になっていた。さらに、板壁は版木を横に用い、羽目板として土壁の面積を極力減らした。版築で揺れを吸収した上に、あえて柱を振動させる「遊び」で全体に揺れが広がることを防いだ。 ◈「南大門」は、安土・桃山時代、1600年に建てられた。方広寺八脚門の遺構になる。蟇股に安土・桃山時代の花鳥禽獣をあしらう。妻飾りは二重虹梁三斗蟇股大幣束。中央1間に出入口、左右に板扉。 三間一戸八脚門、切妻造、本瓦葺。 ◈「東大門」は、回廊は現代、1961年の建立により、基壇上に128mある。 5間3戸門。桁行18m、棟高11.6m、単層切妻造、二重虹梁蟇股式、本瓦葺。 ◈「西大門」は、近代、1895年に、京都国立博物館の建設に伴い、七条通が拡張され、西大門は東寺に移築された。 豊臣秀吉は、大仏殿建立に伴い、三十三間堂の太閤塀、南大門、西大門を建立している。いまは、東寺の南大門として現存している。 ◈「築地塀(太閣塀)」 は、安土・桃山 時代-江戸時代前期、1573-1614年に建てられた。1588年頃、また、江戸時代前期、1660年頃までともいう。 桁行29間、築地塀、本瓦葺。 ◆文化財 ◈「(第77代)後白河法皇肖像」(重文)がある。 ◈絹本著色「(第112代)霊元法皇像」1幅は、江戸時代、18世紀(1747-1750)作になる。絵・風早公雄(1721-1787)、賛・桜町院(仙院、1720-1750)宸翰による。霊元法皇(1654-1732)の最晩年の肖像であり、高麗縁の上畳上の繧繝縁御座に坐し、左手に数珠、右手に経巻を持ち、手元に扇の一種の中啓を置く。縦85.2×横42.8㎝。 ◆法住寺殿 平安時代後期、1158年、後白河上皇(第77代)は、皇子・第78代・二条天皇に譲位し、1161年、院御所法住寺殿を建立し移り住んだ。建設に際して周辺の堂舎など80あまりを打ち壊したという。この地は、東海道・東山道、大和街道に通じ、平氏の六波羅の南にあり重要な位置になる。当初は院御所であり、後に院政の中心地として機能した。 範囲は、東は法輪寺(今熊野観音)の旧域を除く東山山麓、西は大和大路(鴨川)、北は七条通(七条坊門小路末)北、南は八条通(八条大路末)にいたる10町(東西0.6km、南北1.1km)あまりの広大なものだった。現在、法住寺殿遺構は三十三間堂と後白河天皇陵しかない。 地区割りがされており、院御所、寺院などが建てられていた。七条大路末の北に法住寺北殿、南に法住寺南殿、その南に蓮華王院、南の園地の西に最勝光院があった。池に面して阿弥陀堂が建ち、僧房はなかった。また、園地の東には新熊野神社、北西に新日吉神社が祀られていた。後に、蓮華王院に接し、上皇と建春門院の陵墓が造られている。 平安時代後期、1161年に、中心になる南殿(狭義の法住寺殿)は、平治の乱で敗れた藤原通憲の邸宅跡に、藤原信頼の邸を移し、その後改造された。西殿、北殿(上御所、下御所)の三御所があり、南殿は宗教的な施設になっていた。南殿には上皇の住居とともに、東小御堂、不動堂、千手堂が建ち並び、広大な池もあった。1167年に南殿は拡張されている。北殿は政治的な施設が置かれた。二条天皇を初めとして、高倉天皇などの朝覲行幸が行われている。高倉天皇中宮平徳子(建礼門院)の入内も当御所からだった。 1183年、木曽義仲の軍により南殿は焼失する。 ◆蓮華王院・三十三間堂 蓮華王院とは、千手観音の仏堂の意味であり、創建当初より「三十三間堂」とも呼ばれた。当初の規模は、四郭10余町(10.9m)ある広大なものだった。南北は、現在の三十三間堂の敷地幅あり、西は本町通付近まで、東は法住寺南殿一帯、現在の智積院境内地のすべてを含み、北殿は現在の国立博物館、さらに豊国神社、妙法院付近まで含んでいた。 三十三間とは、本堂内陣の柱間が33あることによる。平安時代の間面記法(けんめんきほう)によると「三十三間四面庇」になる。これは、母屋桁行と庇の数を表した。 また、33の数字とは、観音仏が人々を救うために変わる身の数(33身に応現し衆生を救う)を意味している。「三十三変化身」という。「三聖身」の仏・辟支仏(びゃくしぶつ)・声聞(しょうもん)、「六種天身」の梵王・帝釈・自在天・大自在天・天大将軍・毘沙門天、「五種人身」の小王・長者・居士(こじ)・宰官(さいかん)・婆羅門(ばらもん)、「四衆身」の比丘・比丘尼(びくに)・優婆塞(うばそく)・優婆夷(うばい)、「四種女身」の長者婦女・居士婦女・宰官婦女・婆羅門婦女、「童男女身」の童男・童女、「八部身」の天・龍・夜叉(やしゃ)・乾闥婆(けんだつば)・阿修羅・迦楼羅(かるら)・緊那羅(きんなら)・摩睺羅迦(まごらか)、「護法神」の執金剛をいう。 1001体の千手観音は33身に応現することから、全体では33033体と化し、その慈悲の力により無尽の衆生を救済することができると考えられていた。これらは、観音の功徳を法華経で説いた普門品(ふもんぼん)の教えに重なる。 ◆法住寺合戦 法住寺合戦では、平安時代末期、1183年旧11月19日に、木曾義仲が院御所・法住寺殿を襲撃し勝利した。 1183年7月、義仲・行家軍の入京を前に、第81代・安徳天皇は法住寺殿に行幸することになった。だが、後白河法皇(第77代)は比叡山に避難する。内大臣平宗盛・平家一門、天皇も西国などへ逃れた。法皇は、法住寺殿に戻る。義仲・行家軍が入京し、法皇は両者に平氏追討宣旨を下す。義仲・行家らは京中守護を任される。義仲は受領最高位の伊予守、行家は備前守に遷った。法皇は、高倉上皇(第80代)の皇子2人の中から新天皇即位を決めるが、義仲は以仁王の子息・北陸宮の即位を主張した。結局、第82代・後鳥羽天皇が継承し、法皇と義仲の対立になる。市中治安悪化に伴い、義仲は信用回復のために西国の平氏追討に向かう。その間に、法皇は頼朝を本位に復し、東海・東山両道諸国の支配権を与える。他方、義仲は西国で水島の戦いで平氏軍に惨敗し、旧10月に帰京する。 旧11月、源義経の軍が不破の関に達し、行家以下の源氏は法住寺殿の警護を始める。延暦寺や園城寺の僧兵なども殿に集結し、殿の武装化を進めた。摂津源氏の多田行綱、美濃源氏の源光長らが味方につく。旧19日に戦闘が始まり、明雲、円恵法親王、源光長・光経父子などが戦死、御所に火が放たれた。逃げようとした後白河法皇は捕まり、五条東洞院の摂政邸に、また後鳥羽天皇も幽閉される。五条河原には源光長らの首が晒された。 ◆2つの三十三間堂 平安時代後期、1132年に平忠盛(1096-1153)は、岡崎徳成町付近に得長寿院(とくじょうじゅいん/とくちょうじゅいん)を建立した。鳥羽上皇(第74代、1103-1156)の御願寺だった。白河南殿の東に「千体観音堂(三十三間堂)」が建てられ、1001体の十一面観音、等身聖観音千体が安置された。 1164年に後白河院(第77代)は、父・鳥羽上皇の得長寿院三十三間堂を参考にして蓮華王院(三十三間堂)を建立したという。当時、三十三間堂は蓮華王院(三十三間堂)とともに2つ存在した。 1185年、得長寿院は地震により倒壊し、以後廃絶した。2つの三十三間堂は21年間に渡り並存していた。 ◆方広寺遺構 安土・桃山時代、1586年に豊臣秀吉は、奈良大仏を模した大仏殿方広寺を建立した。蓮華王院は土塀に取り込まれ方広寺の山内寺院になった。秀吉には、交通の要所だったこの地に、後白河院、平清盛の栄華にあやかり、権勢を天下に誇示する意図があった。お堂の修理も遂行され、秀頼の代まで続いた。 方広寺遺構として次のものがある。 ◈「南大門」(重文)は、豊臣秀頼が安土・桃山時代、1600年に建立し、大仏殿の真南に建てられていた。 ◈「西大門」は、南大門と同じ様式になる。恭明宮の地にあった。近代、1895年に京都国立博物館用地になり、東寺の南大門として移された。(別項参照) ◈「太閤塀(築地塀)」は、秀吉の寄進によるとされる。実際には、その子・秀頼により築造されている。南大門と共に方広寺の遺構になる。 太閤塀は、安土・桃山時代、1588年頃、また、江戸時代前期、1660年頃までに築造されたとみられている。南大門から西に92m現存している。かつては、境内の南と西に造られ、安土・桃山時代、1595年に完成した大仏殿と蓮華王院を一体化させる目的があった。 丸瓦に太閤桐の文様がある。土塀、本瓦葺。 ◆庭園 江戸時代中期、杜若の名所だったとみられている。鎌倉時代作庭の石立ての池泉がある。 ◆通し矢 通し矢は、本堂西の広縁で行われた。錬士(競技者)は南端に坐し、北に向かって放射した。広縁は高低5m、幅2.34m(切目長押まで2.34m)、地垂木までの高さ(4.94m-5.06m)あり、111.9m先の大幣束を的として射た。 鎌倉時代、正月の「射礼(じゃらい)」が起源という。室町時代末期に始まったともいう。安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、新熊野観音寺別当・梅坊(梛坊[なぎのぼう] とも)という僧が、八坂の青塚(東山区高台寺西野の古墳)にあった的場の帰りに、当院の後堂で矢を射た堂通しが始まりともいう。 安土・桃山時代-江戸時代前期の慶弔年間(1596-1615)、各藩の弓術家により本堂の軒下(約120m)で矢を射る「通し矢(大矢数)」が行われた。3代将軍・徳川家光(1604-1651)によって始められたともいう。家光は当院の修復にも援助している。これらは、的に当てることを目的とせず矢数を競った。江戸時代の「矢数帳」には、通し矢法を伝承した日置六流(へき-ろくりゅう)の試技者氏名、月日、矢数などが編年で書き留められている。 江戸時代前期、1606年旧正月18日、浅岡平兵衛が51本の通し矢を行う。貞享年間(1661-1688)、尾張藩士の星野勘左衛門は、通し矢で6600本を射て「天下一」「惣一」になる。1668年、紀州の葛西園右衛門は、矢数9000本、通し矢7000余本を射て「惣一」を奪った。1669年、星野は総矢数10542中8008本を射通し、再び「天下一」「惣一」を奪還した。1686年、紀州藩の和佐大八郎(試技年齢は18歳という)は、総矢数13053本中、通し矢数8133本の最高記録を打ち立てた。1842年、京都所司代・勤番侍・石崎長久が矢数6100本、通し矢4457本を射て「天下一」になる。近代、1895年、石崎の高弟・若林素行が通し矢4457本を射た。その後、行われていない。 競技の種類としては、矢数を決めて的中率を争う「百射(ひゃくい)」、「千射(せんい)」、元服前の男児が射る射程距離を堂の半分(60m)縮めた「半堂射(百射、千射)」、昼間に行う「小矢数(こやかず)」、初夏に夕刻(暮六つ、午後6時)から一昼夜をかけて通る数を競う「大矢数(おおやかず)」などがあった。的場の検見所で矢の当否を確認し、検証人が検じ、矢数帳に記録した。検証した「堂見(どうみ)」は6人おり、弓術六流より1人ずつを選んだ。当日は2人が担い、射手と同流の者1人、他流の者1人が担当した。「検見(けみ)」は、記録証判を行い、妙法院坊官・松井三河1人が担った。 通し矢は、晴れた日に行われた。夜通し行われた大矢数では、大篝火が焚かれ、多くの幟が立てられた。役人が立ち、火消役が纏を振るった。観衆は堂西の竹矢来の外にあり、武士は桟敷席に、庶民は土間に座して見物した。 射手は後に矢数、国名、姓名、年齢、年月などを記した扁額を奉納した。これらの額は現在も外陣の長押上に掲額されている。破られた額は撤去されている。江戸時代中期以降、三十三間堂での大矢数は行われなくなる。 江戸時代には、三十三間堂で400回の通し矢の競技が行われている。このため、堂を矢から保護するために外壁、垂木、柱に鉄板を張りつけた。現在、外縁の鎧板などにその時の弓筈痕が残る。 江戸時代前期、1642年、三十三間堂を模倣し、江戸浅草にも三十三間堂が建てられ通し矢が行われた。その焼失後、規模縮小して深川に再建、再再建された。近代、1872年に廃止される。また、奈良・東大寺西回廊でも行われ、1842年には挙母藩士・安藤早太郎(後の新撰組隊士)が大矢数を行っている。 ◆矢数俳諧 江戸時代、「矢数俳諧(やかずはいかい)」が行われた。蓮華王院で行われていた矢数(通し矢)の武技に倣い、一昼夜24時間内にできるだけ数多くの句数を詠み競った。 江戸時代前期、1677年に、井原西鶴は三十三間堂の通し矢の相次ぐ記録更新に刺激され、1日1600句の独吟「西鶴俳諧大句数(おおくかず)」、1680年に4000句の独吟「西鶴大矢数(おおやかず)」を成就した。 ◆大火 蓮華王院は、平安時代後期、1183年の法住寺合戦でも奇跡的に焼けなかった。だが、鎌倉時代中期、1249年の建長の大火により焼失する。 以後、南北朝時代の混乱期、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)、江戸時代末の禁門の変(1864)でも焼失していない。 ◆柳・頭痛 柳、頭痛にまつわる伝承がある。江戸時代の浄瑠璃「三十三間堂棟木由来」、『都名所図会』より、柳の棟木、頭痛平癒の民間信仰が広まった。 後白河法皇は頭痛持ちで苦しめられていた。熊野御幸の際に、頭痛平癒を祈願すると夢告があり熊野権現が現れた。京都の因幡堂に天竺より来たという医者がいるので、治療を受けるように告げられた。法皇は因幡堂に参籠し祈願すると、満願の夜に一人の僧が現れる。法皇の前世は、熊野の蓮華坊という修行僧であり、全国行脚して仏道修行を積んだという。その髑髏(どくろ)がいまも熊野岩田川の水底に沈んでいる。髑髏を貫き柳の大木が生えているために、頭痛の原因になっている。そのため、風に当たっても頭痛がする。その髑髏を川より上げるようにと忠言した。香水が法皇の頭に注がれ目が覚めた。法皇が川底を探させると、確かに髑髏が見つかる。その髑髏は観音像の頭に納めて祀り、柳の大木は棟木として蓮華王院本堂建立の際の用材に使った。蓮華王院の名は、前身の蓮華坊に因んで名づけられる。以後、法皇の頭痛は解消されたという。これが、柳のお加持の由来になったという。(『因幡堂縁起』) 実際には、柳は棟木として使われていない。なお、柳(学名サリックス・アルバ)の樹皮や葉には、サルチル酸の成分(酵素サルチルシン)が含まれ、抗炎症作用、解熱、鎮静作用がある。 伝承は、江戸時代中期、1760年の浄瑠璃、若竹「三十三間堂平太郎延喜祇園女御九重錦」に始まる。好評のため、江戸時代後期、1825年に「園女御九重錦」として単独上演された。この浄瑠璃話を受け、1780年の『都名所図会』にも脚色されて記されている。 ◆醴泉・夜泣地蔵 手水舎には夜泣泉が湧水し、傍らに江戸時代作の石造「大日如来坐像像」が安置されている。 平安時代後期、1165年/第79代・六条天皇の頃(在位 : 1165-1168)、堂僧・承仕(しょうじ)に夢告があった。それに従い、境内堂背後の築山より湧く「醴泉(れいせん)」を発見したという。(『古今著聞集』巻2) また、夜に湧水する音が、あたかも人がすすり泣くように聞こえたという。このたため「夜泣き泉(よなきせん/よなきのいずみ)」といわれた。また、井戸は夜に振動して鳴いたため、ある時、傍に地蔵尊を安置すると鳴き声がやむ。以来、「夜泣地蔵」と呼ばれた。子どもの夜泣きを止めるとの信仰も生まれる。現代、1961年、境内の整備に伴い井筒とともに現在地に遷された。 水はいつも冷たく美味しく、いくら飲んでも腹を痛めないという。地蔵尊の前掛けを持ち帰り、子どもの枕に敷くと夜泣きも治るともいわれた。 ◆不思議 三十三間堂、周辺に伝わる不思議がある。 「棟木の柳」/「夜泣きの井」/「頭痛山平癒寺」/「醴泉」/「通し矢」/法住寺の「親鸞蕎麦喰木像」/法住寺の「長石手水鉢」。 ◆文芸 江戸時代の浮世草子・人形浄瑠璃作者の井原西鶴(1642-1693)は、江戸時代前期、1677年に大坂生玉の本覚寺で大句数を行う。一日一夜で1600句を独吟した。以後、「俳諧大矢数」といわれた。1680年、4000句を成就した。さらに、1684年に23500句を打ち立てる。 大阪で初演された並木五瓶の「けいせい倭荘子」は、大矢数の和佐大八郎を敵役にした芝居になる。吉川英治『宮本武蔵』では、三十三間堂で武蔵が吉岡一門と決闘し、勝利をおさめる設定になっている。 ◆浄瑠璃 浄瑠璃の出し物「卅三間堂(さんじゅうさんげんどう)棟由来」は、「柳」とも呼ばれる。 若竹笛躬(わかたけ-ふえみ)、中邑阿契(なかむら-あけい)合作による。江戸時代中期、1760年に豊竹座初演の「三十三間堂平太郎延喜祇園女御九重錦」全5段のうち、三段目「平太郎住家」「木遣音頭(きやりおんど)」を独立させて改題した。江戸時代後期、1825年、大坂御霊境内で「園女御九重錦」が単独初演された。 柳の老木は、北面の武士・横曽根(よこそね)平太郎の力により伐採を免れた。老木の精は、恩返しのために若い女・お柳(りゅう)になり、平太郎の妻になる。子・緑丸(みどりまる)ももうけた。その後、白河法皇の病の原因を除くために、柳を伐採し三十三間堂の棟木にすることになる。お柳は夫と子に別れを告げて去った。切り倒された柳の大木は、車に載せられ緑丸の手で熊野街道を通り都まで運ばれる。途中、お柳の思いが残ったためか車が動かなくなる。平太郎父子の美しく哀しい木遣音頭によって再び引かれ、堂の棟木になったという。 人形浄瑠璃、歌舞伎でも上演される。 ◆坂本龍馬 幕末期、坂本龍馬(1836-1867)は、南大門付近の河原屋五兵衛(瓦町)の隠居所に住んでいたという。土佐の北添估摩(きつま)ら5、6人と暮らした。この家で、お龍と出遭ったという。(北添估摩の手紙、お龍の回想録) ◆碑・塔 ◈境内東に「此附近 法住寺殿址」の碑が立つ。かつてこの地に後白河上皇の御所が営まれた。 ◈境内東に「法然塔」がある。鎌倉時代中期、1204年に、法然は第83代・土御門天皇の請いにより、後白河法皇十三回忌法要を行っている。 ◈境内東に「写経奉納塔」 が立つ。 ◈境内西に「百僧供養碑」が立つ。 ◈境内西に「石崎先生堂射の碑」が立つ。 ◈境内西側に「梁塵秘抄」の歌碑がある。「観音誓し広ければ、あまねき門より出でたまひ、三十三身に現じてぞ、十九の品にぞ法は説く。」(『梁塵秘抄』、 撰・後白河法皇、157、観音品四首8巻) ◆防災設備 現代、2025年3月に、3年5カ月をかけ新しい防災施設が完成した。 消防隊到着までの延焼を防ぐためであり、放水銃10基、屋内消火栓20台、地下貯水槽(250t)が設けられている。炎感知器の作動により、地下に埋め込まれている放水銃は自動的に放水開始する。 ◆映画 時代劇映画「三十三間堂通し矢物語」(監督・成瀬巳喜男、1945年、東宝)の撮影が行われた。 時代劇映画「宮本武蔵一乗寺の決闘」(監督・内田吐夢、1964年、東映京都)で、武蔵(中村錦之助)は吉岡伝七郎(平幹二郎)と刃を交える。 ◆太閤椿 「太閤椿(たいこうつばき)」は、境内に植えられている。武将・加藤清正(1562-1611)が豊臣秀吉に献上したという。「大盃」といわれ、4月大輪の花をつける。 ◆祭礼 ◈「大的大会(おおまとたいかい)」(1月15日頃)では、楊枝のお加持が行われ、参拝者に柳の枝でお加持の浄水を注ぎ、功徳が分け与えられる。 江戸時代の「通し矢」に因み、全国から2000人が参加し、弓道をたしなむ晴れ着姿の新成人などが集う。本堂西側の射程60mの射場で、弓の引き初めを行う。境内は無料公開される。 ◈「楊枝加持(ようじかじ、楊枝浄水供)」(1月9日-15日)は、本尊前で修される。妙法院門主による導師が千手観音念誦法の後、閼伽水(香水、法水)をつけた聖樹柳の枝で参詣者の頭に水をつける。この浄水は7日間加持祈祷している。これにより、一年間は頭痛を持たず無病息災になるとされている。 インド伝来の修法で、平安時代以来最重の法要になる。法住寺殿の後白河法皇が頭痛に悩まされていたのは、法皇が前世、熊野詣の帰りに亡くなり、頭蓋骨を貫き柳の木が生えたことに起因するとされた。(別項参照) ◈「初午祭(はつうまさい)」(2月11日)は堂の前庭で催される。行者による護摩が行なわれ、護摩木、古い お守りやお札を燃やして供養する。 ◈「春桃会(しゅんとうえ)」(3月3日)は、三十三間堂の名前に因み「三」の重なる桃の節句に無病息災を願い行なわれる法会をいう。華道家元池坊の献華式では、本尊・千手観音坐像に桃の生け花を奉納する。華展、寄席があり、千体観音像を特設の高壇から遥拝する。縁日のみの慶祝行事が催され、大道芸、伝統工芸品販売などもある。堂内は無料開放され、女性限定の「桃のお守り」も授与される。 ◈「開山忌(かいさんき)」(5月3日)は、後白河上皇の命日を記念する法要で、御影を祀り、法会「曼荼羅供(まんだらく)」が行なわれる。声明が盛りこまれる。 ◆年間行事 修正会(新春祈願、新年の無事を祈る年頭法要)(1月1日)、大的大会(1月15日頃)、楊枝加持(楊枝浄水供)」(1月9日-15日)、節分会(福豆授与)(2月3日)、久勢稲荷初午祭採灯大護摩法要(古札供養)(2月11日)、春桃会(無料開放)(3月3日)、春季彼岸会法要・特別塔婆回向(春分の前後1週間)、花祭り(灌仏会)(甘茶接待・福引)(4月8日)、開山忌(後白河法皇聖忌法要、御影奉掛)(妙法院門主により曼荼羅供が奉修される)(5月3日)、五月会(本坊御本尊縁日)(5月14日)、地蔵盆(菓子供養)(8月23日)、秋季彼岸会法要・特別塔婆回向(9月秋分を含む前後1週間)、久勢稲荷お火焚祭(11月中旬の日曜日)、成道会(三問一答)(12月8日)。 観音経読誦会(毎月1日)、法要(毎月1日、14日)、大般若経輪読会(毎月17日)。仏教文化講座(毎月の日曜・祝日、妙法院)、体験写経(4月・10月上旬の日・祝日)。 74 鳥羽天皇 (在位:1107-1123)→75 崇徳天皇 (在位:1123-1141) →76 近衛天皇 (在位:1141-1155) →77 後白河天皇 (在位:1155-1158) →78 二条天皇 (在位:1158-1165) →79 六条天皇(在位:1165-1168) →80 高倉天皇 (在位:1168-1180)→81 安徳天皇(在位:1168-1180) *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *建物内の撮影禁止。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『国宝 三十三間堂』、『古寺巡礼 京都 18 妙法院・三十三間堂』、『旧版 古寺巡礼 京都 14 妙法院/三十三間堂』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都の寺社505を歩く 上』、『洛中洛外』、『国宝への旅 1』、『仏像』、『京都の仏像』、『魅惑の仏像16 風神・雷神』、『古都の美をめぐる』、『京都の仏像 入門』、『三十三間堂二十八部衆』、『仏像めぐりの旅 4 京都 洛中・東山』、『国宝図像集 三十三間堂二十八部衆』、『三十三間堂の佛たち』、『京都傑作美仏大全』、『京都仏教を訪ねる旅』、『社寺』、『国宝への旅 1』、『院政期の京都 白河と鳥羽』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『日本映画と京都』、『京都絵になる風景』、『京の寺 不思議見聞録』、『京の怪談と七不思議』、『週刊 古寺を巡る 26 妙法院 三十三間堂』、『週刊 古寺名刹巡拝の旅 32 東山京都』、『京都を歩こう 洛陽三十三所観音巡礼』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『週刊 日本の仏像 第2号 三十三間堂』、『週刊 京都を歩く 25 東山 1』、ウェブサイト「蓮華王院」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、京都国立博物館、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

||