|

|

|

| 同志社墓地・若王子山 (京都市左京区) Doshisha Cemetery,Mt.Nyakuoji |

|

| 同志社墓地・若王子山 | 同志社墓地・若王子山 |

|

|

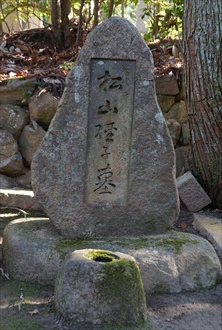

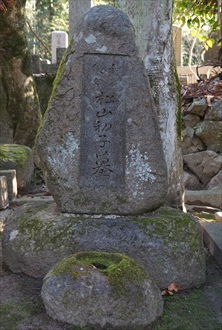

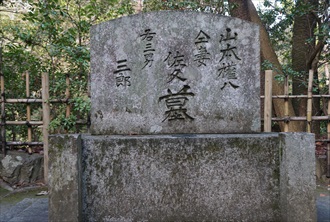

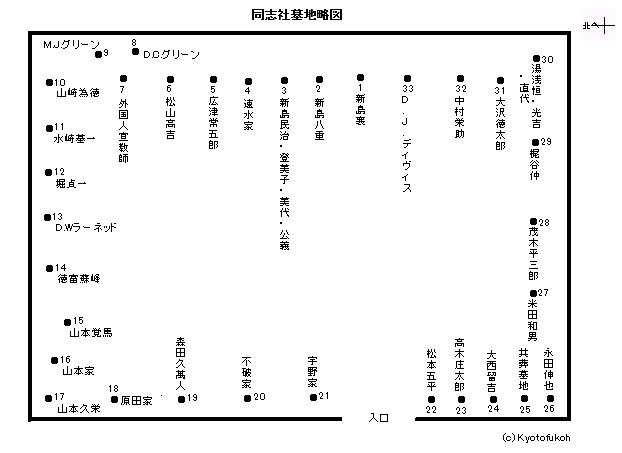

若王子山 若王子山 若王子山の山道  同志社墓地入口  1番、新島襄の墓  新島襄の墓、墓碑銘は勝海舟筆  2番、新島八重の墓  新島八重の墓   3番、新島民治の墓  3番、新島登美子の墓  3番、新島美代の墓  3番、新島公義の墓  4番、速水家の墓  5番、広津常五郎の墓  松山佳子?の墓  6番、松山高吉の墓  松山初子?の墓  7番、外国人宣教師の墓  外国人宣教師の墓  8番、ダニエル・クロスビー・グリーンの墓  9番、メリー・J・グリーンの墓  10番、山崎為徳の墓  11番、水崎基一の墓、碑銘は蘇峰による。  12番、堀貞一の墓  13番、Dwight Whitney Learnedの墓,"Learn to Live and Live to Learn(生きるために学び、学ぶために生きよ)"  14番、徳富猪一郎(蘇峯学人)の墓  15番、山本覚馬の墓  16番、山本権八、佐久、三郎の墓  17番、山本久栄の墓  18番、原田家の墓  19番、森田久萬人の墓  森田美也子?の墓  森田敬?の墓  20番、不破家の墓  21番、宇野家の墓  22番、松本五平の墓  23番、高木庄太郎の墓、台石にラテン語で"TOTUSINSEPSO(独立自助の人)"とある。  24番、大西留吉の墓  25番、同志社共葬墓地「この生命は人の光なり」ヨハネ1の4  26番、永田伸也の墓  27番、米田和男の墓  28番、茂木平三郎の墓  茂木?の墓  29番、梶谷仲の墓   30番、光吉の墓  30番、湯浅恒、光吉?、直代  31番、大沢徳太郎の墓  32番、中村栄助の墓  33番、ディヴィスの墓 |

若王子山(にゃくおうじ-やま)山頂、京都市営若王子墓地内に同志社墓地(どうししゃ-ぼち)がある。 同志社創立者の新島襄(にいじま-じょう)など同志社関係者が多く眠る。 ◆歴史年表 近代、1890年、1月23日、新島襄は神奈川県大磯の百足屋旅館で亡くなる。当初は、父・民治が眠る南禅寺山内に葬られる予定だった。(「同志社墓地の案内」) 1890年、1月26日、新島の葬儀の前日、南禅寺側は突然に葬儀に難色を示した。同志社、遺族は、現在の墓所がある若王子山の同志社共同墓地に埋葬地を変更した。(「同志社墓地の案内」) 1890年、1月27日夕刻、同志社で新島の葬儀が執り行われた。棺は学生らに担がれ、遺骸は若王子山に埋葬された。本人の希望により木製の墓碑が立てられた。(初代) 1891年、1月、新島の墓碑は鞍馬産の自然石により立て替えられる。(2代目) 1892年、亡くなった山本覚馬は、同志社墓地に葬られた。 1910年、新島の妻・八重らは、京都市より墓地の使用許可(148坪、新島家、山本家による)を得た。 1932年、八重が亡くなり、同志社墓地の新島の隣に葬られる。 1934年、同志社は墓地の使用権、管理権を継承した。同志社は、京都市に対してこの地を記念墓地として永遠に保存することを確約する。(「同志社墓地の案内」) 1935年、同志社理事会は、「校祖墓地を聖地として永遠に保存する」との決議を行う。 現代、1973年、同志社関係者のために新たに同志社共葬墓地が設けられる。 1986年、6月、新島の墓碑(2代目)が倒壊する。原因については、事故、不慮の事故、何者かによる"vandalism(蛮行)"ともいう。 1987年、新島の墓碑がバーモンド州ラットランド産の花崗岩で再建された。(3代目) 2001年、グリーン夫妻の墓は、東京・青山霊園より同志社墓地に移された。 ◆新島襄 江戸時代後期-近代のキリスト教宗教家・教育者・新島襄(にいじま-じょう、1843-1890)。幼名は七五三太(しめた)、名は経幹。安中藩士・新島民治の長男、母はとみ。神田の江戸藩邸内の生まれ。1856年、但馬順輔より蘭学を学ぶ。1857年、漢学所助教に任じられる。安中藩祐筆補助役、御供徒士になった。添川簾斎より漢学、杉田玄随に蘭学を学ぶ。1860年、幕府の軍艦操練所に入所し、数学・航海術・洋式帆船の航海実技を学んだ。1862年、甲賀源吾の塾で数学・航海術・英学を学ぶ。1864年、3月、箱館に航海する。ロシア正教会司祭・ニコライ宅に寄宿し、日本語を教え英語を学んだ。6月、アメリカ船「ベルリン号」で脱国し、上海を経て、「ワイルド・ローヴァー号」で、1865年、7月、アメリカ合衆国ボストンに着いた。以後、船主・ハーディー夫妻により、9年間にわたり学費・生活費などの援助を得る。1866年、受洗した。その後、ボストンのフィリップス・アカデミー、アーモスト大学、アンドーヴァー神学校に進む。1873年、岩倉遣外使節団(1871-1873)の通訳になり、欧米8カ国の教育制度の調査・視察を行う。1874年、アメリカ合衆国の外国伝道委員会(アメリカン・ボード)宣教師補に任命され、総会で日本での学校設立を訴え5000ドルの寄付を得て帰国した。キリスト教人格主義教育、全人教育を掲げ、当初は大阪に開学を予定した。木戸孝允により、京都府知事・槇村正直、顧問・山本覚馬を紹介される。1875年、11月、山本らの協力により、京都に官許の同志社英学校(寺町丸太町上ル中井屋敷)を開設した。当初の生徒は8人だった。1876年、新校舎(相国寺門前)に徳富蘇峰など熊本バンドの30余人が入学した。1877年、女学校を開校する。1886年、仙台に東華学校、1887年、京都看病婦学校を開校し、同志社病院の開院にも携わる。1888年、「同志社大学設立の旨意(しい)」を発表した。開学資金を募る中、1890年、神奈川県大磯で客死した。47歳。 私学によるキリスト教主義の育徳、自治・自立の国民の養成を目指した。夢は同志社を総合大学に発展させることだったという。 墓は同志社墓地(左京区)の1番。墓碑銘は勝海舟(1823-1899)筆によるものを写した。 ◆新島八重 江戸時代後期-近代の教師・新島八重(にいじま-やえ、1845-1932)。会津(福島県)の生まれ。父は会津藩の砲術師範・山本権八の3女、母はさく。兄・覚馬より砲術を習う。藩校日新館教授・川﨑尚之助と結婚した。戊辰戦争(1868-1869)に際し、断髪、男装し参戦した。1868年、若松城籠城戦前に離婚する。八重はスペンサー銃で戦い、城外に夜襲もかけた。1871年、京都府顧問に就任の兄・覚馬を頼り母、姪とともに上洛する。1872年、アメリカ合衆国の外国伝道委員会(アメリカン・ボード)派遣の宣教師A.J.Starkweatherと女子塾(同志社分校女紅場)を開き、同志社女子部の基礎をつくる。京都女紅場(後の府立第一高女)権舎長・教道試補になる。会津藩の蘆沢鳴尾も舎監・教員に就く。1875年、新島襄との婚約により、僧侶・神官らは圧力をかけたため解雇された。1876年、洗礼を受け、襄と結婚する。京都初の洗礼式、キリスト教式の結婚式になる。1890年、夫没後、日赤に関わる。円能斎直門の茶道を教えた。88歳。 墓は襄の左隣、同志社墓地(左京区)の2番。 ◆新島民治 江戸時代後期の安中藩士・新島民治(にいじま-たみじ、1807-1887)。号は是水。上野国(群馬県)の生まれ。父は新島弁治。1818年、父が江戸藩邸に移り従う。1831年、中田とみと結婚した。1843年、長男・七五三太(新島襄)が生まれる。江戸祐筆見習い、1853年、中小姓格、1861年、中小姓になる。1869年、安中に移った。1870年、父没後、家督を継ぎ、すぐに隠居し、次男・双六に家督を譲る。1877年、襄が住んだ京都新烏丸頭町に移る。同年、洗礼を受け、西京第二公会に入会した。80歳。 南禅寺・天授庵(左京区)に葬られた。墓は同志社墓地(左京区)の3番。 ◆新島登美子 江戸時代-近代の新島登美子(?-?)。詳細不明。 墓は同志社墓地(左京区)の3番。 ◆新島みよ 江戸時代後期-近代の新島みよ(にいじま-みよ、?-1879)。詳細不明。美代。新島民治の3女、新島襄の姉。7歳の時、弟・七五三太(襄)を背負い転び左足を痛める。以来、足を不自由にした。裁縫を生業とし、生涯を独身で過ごした。 墓は同志社墓地(左京区)の3番。 ◆新島公義 江戸時代後期-近代の新島公義(1860-1924)。詳細不明。植栗義達の次男。新島襄が脱国中の、1870年、襄の弟・双六が急逝し、新島家の養子に入る。64歳。 墓は同志社墓地(左京区)の3番。 ◆速水時子 江戸時代後期-近代の速水時子(1840-1905)。詳細不明。新島襄の第4姉。夫は速水忠雄。65歳。 墓は同志社墓地(左京区)の4番。 ◆広津常五郎 近代の広津常五郎(?-?)。詳細不明。福岡の広津友信(新島八重の養子・甘粕初子の夫)の叔父という。 墓は同志社墓地(左京区)の5番。 ◆松山高吉 江戸時代後期-近代の国学者・牧師・松山高吉(まつやま-たかよし、1846-1935)。越後(新潟県)糸魚川の生まれ。幼少より平田銕胤(かねたね)、黒川真頼(まより)に国学を学ぶ。漢学、和歌も学ぶ。平田派神道の立場から、神戸のD.C.グリーンの英学塾に入り、日本語の助手として「邪教内偵」を行っていた。その後、改心する。1872年、兄・影山耕造、堀俊造、前田泰一らと、同志社の前身になる英語学校「宇治野村学校」で幹事を務めた。1874年、組合系教会初の摂津第一公会(神戸教会)創設に加わる。グリーンにより初代受洗者になる。横浜のグリーン宅で新島を知った。1880年、公会、京都の平安教会の牧師になる。1883年、同志社の5人の社員の一人に加わる。 同志社教授、理事を歴任した。神戸女学院、平安女学院でも教えた。日本初の新旧約聖書翻訳事業に協力者として加わる。日本初の讃美歌編纂に参加し、自らも作詞もした。同志社教会でも活動した。90歳。 1927年、聖三一大教会(アグネス教会)に転じる。同志社理事会は、同志社墓地内に墓を設けることを承認する。 墓は同志社墓地(左京区)の6番。 ◆Mary F. Denton 近現代の教育者・Mary F. Denton(1859-1947)。詳細不明。家政学教師。女子教育に関わる。栄光館、ジェームズ館などの建築費を寄付した。その功績を称えパイプオルガンが贈られた。同志社幼稚園の開設者だった。88歳。 墓は同志社墓地(左京区)の7番、外国人教員(宣教師)共葬墓。 ◆Alice E. Gwinn 近現代の教育者・Alice E. Gwinn(1896-1969)。詳細不明。女子部、中学校で英語教師、宗教教育も行う。73歳。 墓は同志社墓地(左京区)の7番、外国人教員(宣教師)共葬墓。 ◆Robert H. Grant 近現代の教育者・Robert H. Grant(1911-1974)。詳細不明。アメリカ合衆国の外国伝道委員会(アメリカン・ボード)宣教師として、第二次大戦後に来日した。同志社大学文学部教授として女子部教育を行う。63歳。 墓は同志社墓地(左京区)の7番、外国人教員(宣教師)共葬墓。 ◆Gwilym G. Lloyd 近代の教育者・Gwilym G. Lloyd(1914-1984)。詳細不明。アメリカ合衆国の合同長老派教会の宣教師だった。大学神学部で新約聖書学、ギリシャ語原典を教えた。70歳。 墓は同志社墓地(左京区)の7番、外国人教員(宣教師)共葬墓。 ◆Jhon G. Young 近現代の教育者・Jhon G. Young(1902-1990)。詳細不明。アメリカ合衆国の外国伝道委員会(アメリカン・ボード)宣教師として、第二次大戦後に来日した。大学神学部、商業高等学校で教え、ハワイ寮舎監になった。88歳。 墓は同志社墓地(左京区)の7番、外国人教員(宣教師)共葬墓。 ◆Esther L. Hibbard 近現代の教育者・Esther L. Hibbard(1903-1999)。詳細不明。伝道師・宣教師として女子部で英語教育を行う。1949年、設立した同志社女子大学の初代学長になる。97歳。 墓は同志社墓地(左京区)の7番、外国人教員(宣教師)共葬墓。 ◆D.C.グリーン 近代の宣教師・教育者・建築家・ダニエル-クロスビー-グリーン(Daniel Crosby Greene,1843-1913)。米国マサチューセッツ州出身。若くして両親を亡くす。1860年、ミドルベリー・カレッジに入学し、1861年、ダートマス大学に転校した。南北戦争が起こり、1862年、北軍側のダートマス騎兵隊に入隊した。1863年、キリスト者になる。1864年、大学を卒業した。1866年、会衆派のシカゴ神学校に入学し、アンドーヴァー神学校に転校した。1869年、アメリカ合衆国の外国伝道委員会(アメリカン・ボード)に最初に派遣されて横浜に到着した。1870年、神戸で宣教する。1872年、摂津第一公会(神戸教会)を設立した。ユニオン・チャーチが完成し、初代牧師になる。建物の設計者とされる。1874年-1880年、横浜に移り、新訳聖書の共同訳に取り組む。同志社英学校教員として旧約聖書を講じた。1887年、東京で暮らした。70歳。 新島の開校計画について当初、アメリカン・ボード側は否定的だったという。伝道師養成所ではないとされたためだった。新島に理解を示したのは、ディヴィスとグリーンのみだった。同志社では神学、旧約聖書学を教えた。彰栄館、同志社礼拝堂、有終館の建設調達、設計、監督もしている。 墓は、夫人とともに2001年、東京の青山霊園より移された。同志社墓地(左京区)の8番。 ◆Mary J. Greene 近代の女性・Mary J. Greene(1845-1910)。詳細不明。Daniel C. Greene夫人。マウント-ホリヨーク-セミナリーを卒業後、1869年、結婚した。神戸、京都、東京などで働いた。65歳。 墓は同志社墓地(左京区)の9番。 ◆山崎為徳 江戸時代後期-近代の神学者・教育者・山崎為徳(やまざき-ためのり、1857-1881)。陸奥国(岩手県)胆沢郡水沢生まれ。水沢伊達氏家臣の子、藩校の立生館(りゅうせいかん)、熊本洋学校で学ぶ。L.L.ジェーンズに感化され、熊本バンドの一員になる。1875年、開成学校(東京大学の前身)に入学した。1877年、同志社英学校に転校し、第1回の卒業生になる。開校以来の俊才といわれ、新島に請われ最初の日本人教師、幹事として同志社で教育に関わる。1879年、水沢で教えを説き、小学校教員・片桐清治が影響を受けた。1881年、新島邸宅内で死去した。著『天地大原因論』など。24歳。 墓は同志社墓地(左京区)の10番。碑文は、M. L. Gordon教授の撰文による。水沢・大林寺に遺髪が納められている。 ◆水崎基一 近代の経済学者・教育者・水崎基一(みずさき-もといち、1871-1937)。長野県松本の生まれ。父は旧松本藩士・水崎好照、母ははつ。1878年、開智学校に入学した。1883年、旧制長野中学に入学する。1886年、税務署勤務の父に従い静岡に転居し、文武館で学ぶ。1887年、伊豆国韮山中学校の時、カナダ・メソジスト教会の宣教師・F.A.Cassidyより洗礼を受けた。1888年、同志社普通学校に入学する。1893年、北海道バンドの一員として、北海道・樺戸集治監の教誨師になる。1894年、釧路集治監、1896年、台湾総督府通訳として勤務した。総督府総務部に勤務する。1899年、台湾総督府を辞し、エディンバラ大学、ロンドン大学で学ぶ。1902年、浅野総一郎により東洋汽船入社する。1906年、東洋汽船顧問になった。1908年、同志社専門学校経済科教授として経済、倫理学、修身などを教えた。1915年、自宅で子どものための日曜学校を開く。佐久間象山殉難50周年で「象山先生遭難碑」建立に尽力した。1918年、原田助総長をめぐる学内騒動では、教育上の見解の相違により波多野培根、日野真澄らとともに、同志社大学経済学部長を辞任した。1919年、横浜に移住した。1920年、浅野総一郎に請われ、浅野綜合中学校初代校長に就任した。1924年、神奈川県社会事業協会理事、横浜基督教青年会(YMCA)理事長。1925年、(混凝土)コンクリート工法講習所を開設する。1926年-1927年、青山会館理事になる。1929年、コンクリート専修学校を開設、神奈川県内鮮協会理事になった。1934年、コンクリート専修学校校長を兼任した。66歳。 同志社大学理事、女学校校長を歴任した。大学設立(専門学校令による)に際し、徳富蘇峰らと募金活動に献身した。苦学生のための滋賀県知事・中井弘の中井奨学金(現在は水崎基一奨学金)基金を同志社に寄付した。 墓は同志社墓地(左京区)の11番。碑銘は徳富蘇峰による。 ◆堀貞一 江戸時代後期-近代の牧師・堀貞一(ほり-ていいち、1863-1943)。丹波(京都府・兵庫県)の生まれ。亀山藩の重臣・堀卓幹の長男、母はこう。1874年、京都中学に入学した。在学中にディヴィス宅での聖書講義に出席する。1876年、西京第三公会で新島襄より洗礼した。1877年、同志社英学校本科に入学する。1880年、新島の「自責の杖事件」を目撃し、折れた杖の破片を持ち帰る。1884年、同志社余科を卒業し、長浜に伝道師として赴任する。1885年、按手礼の後、1888年、彦根教会、1889年、京都四条教会に赴任した。1890年、日本組合教会第一新潟教会へ派遣された。1893年、横浜教会に赴任する。1899年、前橋教会に赴任した。1904年-1905年、日露戦争で軍隊慰問使として大陸で活動する。帰国後、組合教会の集中伝道講師として全国を巡回した。1909年、1920年、ホノルルのヌアヌ独立教会に赴任し、ハワイ、米国太平洋岸で伝道を行う。1927年、帰国し、同志社、梅花専門学校、松山女学校などで説教した。この「リバイヴァル(信仰復興)」では、「自責の杖事件」の語り部として大きな反響があり、多くの受洗者を得た。梅花教会が設立される。同年、海老名弾正総長に請われ、同志社大学宗教主任、同志社教会牧師になる。1940年まで、伝道に従事した。80歳。 墓は同志社墓地(左京区)の12番。前橋市・長昌寺にもある。 ◆D.W. ラーネッド 近代の教育者・宣教師・ドウェイト-ウィットニー-ラーネッド(Dwight Whitney Learned,1848-1943)。米国コネチカット州出身。イェール大学、1873年、イェール大学、大学院を修了した。ミズーリ州セイーヤー大学教授でギリシャ文学を教えた。1875年、アメリカ合衆国の外国伝道委員会(アメリカン・ボード)宣教師として来日した。1876年-1928年、同志社で聖書、神学、歴史学、政治学、経済学、数学、物理学、天文学、ギリシャ語、体操学など多岐にわたり講義した。以後、52年間、普通学校、専門学校、大学で教育に貢献する。1886年-1908年、『新約聖書注解書』を訳刊する。日本の学校で最初に社会主義を講義したという。1920年、同志社大学初代学長に就任した。1928年、帰国した。95歳。 自宅に西京第一公会を開いた。学生に、徳富蘇峰、安部磯雄、海老名弾正、小崎弘道、深井英五、浮田和民などがいる。 墓は同志社墓地(左京区)の13番。愛誦が碑文に刻まれている。"Learn to Live and Live to Learn(生きるために学び、学ぶために生きよ)"。 ◆徳富猪一郎 江戸時代後期-近現代のジャーナリスト・評論家・歴史家・徳富猪一郎(とくとみ-そほう、1863-1957)。本名は猪一郎(いいちろう)。蘇峰(そほう)。洗礼名は掃留(ソウル)。肥後国(熊本県)水俣の生まれ。郷士・徳富一敬(淇水)の5男、母は久子。徳冨蘆花の兄。1870年、父が熊本藩庁に勤めるため一家で大江に移る。元田永孚、竹崎律次郎(茶堂)の私塾、兼坂諄次郎(止水)の漢学塾に学ぶ。1872年、熊本洋学校に入学する。年少を理由に退学になる。熊本バンドに加わった。1875年、熊本洋学校に再入学した。1876年、「奉職教趣意書」に端を発し熊本洋学校が閉鎖される。東京英語学校に入学した。退学し、同志社英学校に転入学する。在学中に西京第二公会で新島襄よりキリスト教の洗礼を受ける。1877年、蔵原維郭(これひろ)、大西祝(はじめ)らと「同心こう社」を結成した。1878年、デイヴィスのもとで教会活動を行う。1880年、クラス合併問題に端を発した「自責の杖」事件以後、卒業目前にして退学した。上京し、故郷に戻る。相愛社客員として自由民権運動に関わる。1882年、私塾・大江義塾を設立する。1886年、大江義塾を閉鎖し『将来之日本』刊行の成功により上京した。1887年、湯浅治郎の協力により民友社を創設し、雑誌『国民之友』を発刊する。1888年、新島のために「同志社大学設立の旨意」を意見交換し代筆し、『国民之友』別冊付録として公表した。1890年、国民新聞社を設立して「国民新聞」を創刊し平民主義を唱える。国権主義へと転換した。1896年-1897年、外遊する。1897年、第2次松方正義内閣の内務省勅任参事官に就任し、「変節」との非難を受けた。1911年、桂太郎の推薦で勅撰貴族院議員になる。内閣に関わる。1913年、国民新聞社は護憲派による焼討に遭う。1926年、国民新聞社の経営再建のために株式会社に改組する。1929年、根津嘉一郎との不和により国民新聞社を退き、1945年まで東京日日新聞社・大阪毎日新聞社賓になる。1941年、12月、日米開戦になる。皇室中心の国家主義思想を唱え、1942年、日本文学報国会・大日本言論報国会会長に就任した。1944年、『必勝国民読本』を刊行し、最後まで日本の戦争での勝利を確信していた。1945年、戦後、A級戦犯容疑者に指名され、自宅拘禁・公職追放処分になる。1947年、戦犯容疑は解除になる。1952年、公職追放も解除になった。史書『近世日本国民史』100巻を完成させた。94歳。 同志社大学設立に尽力し、同志社への支援を惜しまなかった。言論人、修史家、経営者でもあった。平民主義から、国権主義へと変化し、両者を繋ぐものとして皇室中心主義を唱えた。葬儀は遺言により赤坂・霊南坂教会で執り行われる。 墓は同志社墓地(左京区)の14番。碑銘は自筆による。 *「同心こう社」の「こう」は「好」の下に「心」 ◆山本覚馬 江戸時代後期-近代の会津藩士・政治家・山本覚馬(やまもと-かくま、1828-1892)。初名は義衛、号は相応斎。会津若松(福島県)の生まれ。会津藩士・砲術指南役・山本権八の長男、母は佐久。妹・八重は新島襄の妻、娘は山本久栄。9歳で藩校・日新館に学ぶ。激剣・槍術に秀で、砲術を林安定(はやし-やすさだ)に学んだ。1853年、安定の江戸出府に従う。22歳で佐久間象山の塾に入る。武田斐三郎(あやさぶろう)、勝海舟らと交わる。25歳で江戸・大木衷城に蘭書、江川太郎左衛門(坦庵)に洋式砲術を学ぶ。1856年、会津に戻り、藩主・松平容保の命で日新館教授、蘭学所を開設し教授になる。藩内の洋学忌避の守旧派を批判し、1年間の禁足処分を受けた。軍事取調役兼大砲頭取に抜擢される。洋銃の指導を自ら行う。1862年、京都守護職の藩主・松平に従い、京都・黒谷本陣で西洋式軍隊の調練に当たる洋学所を主宰した。1863年、海防の急を訴える『守四門両戸之策』を著し、全国6カ所への砲台設置を唱えた。1864年、2月、藩主・松平に従い上洛する。一向宗寺院(西洞院上長者上ル)に洋学所を開き、在京藩士が学んだ。7月、禁門の変で砲兵隊を率い戦功を挙げ、公用人に任じられる。この頃、失明同然になる。1866年、長崎で薩摩藩士・中沢帯刀と、ドイツ商人・カール-レーマンとの鉄砲購入交渉を行う。西周(にし-あまね)と交わる。1868年、1月、鳥羽・伏見の戦いで、薩摩藩邸(現・同志社大学今出川校舎)に幽閉される。5月、薩摩藩主・島津茂久への「管見」を、野澤雞一に口述筆記させ建言した。勧業策、人材育成、医療など国際社会での日本の22の施作を示した。仙台藩邸の病院に移され、岩倉具視の訪問を受ける。1869年、釈放された。京都府の顧問になる。1870年、京都府庁に出仕し、権大参事・槇村正直の正式な顧問に登用される。カール-レーマン、ルドルフ-レーマン兄弟の京都府雇い入れを働きかけた。学校・病院・医学校などの設立、大阪と北陸を結ぶ京都鉄道の敷設願書を当局に提出した。1872年、日本で最初の「内国勧業博覧会」を開催した。中国在住アメリカ合衆国の宣教師W.マーティンの『天道溯原』を読み影響を受ける。1873年、小野組転籍事件で拘禁された槇村の釈放を訴えた。1875年、6月、新島襄が覚馬を訪ねた。覚馬は、所有地の旧薩摩藩邸敷地を学校用地として譲渡すると申し出る。8月、新島と連名で「私学開業願」を文部省に出願した。同志社発起人の一人になる。9月、文部省より私学開業が認可される。11月、同志社英学校が開設された。1877年、府顧問を解かれ、1879年、第1回京都府会選挙で最初の府会議員になり、初代議長になった。1880年、府知事・槇村が地方税追徴を独断したため対立し、議長を辞して元老院議官に転じた。以後、同志社・新島を支える。1885年、京都商工会議所会長に就任する。同年、受洗した。1890年、新島の没後、同志社臨時総長として尽力する。65歳。 「同志社」の名は、襄と覚馬によって名付けられたとも、覚馬の発案ともいう。女子教育に貢献した。 墓は同志社墓地(左京区)にある。 ◆山本権八 江戸時代後期の会津藩士・山本権八(やまもと-ごんぱち、1809-1868)。会津(福島県)藩士・永岡家の生まれ、1826年、良高権八の娘・佐久の婿になる。後に良高の跡を襲う。子に長男・覚馬、長女・窪田氏妻、3女・八重、3男・三郎など。1864年、上京し、京都守護職に就いた藩主・松平容保の執務に参加した。禁門の変では、御所内の凝華洞詰として出動する。1868年、会津戦争で、玄武士中隊に所属して新政府軍と交戦、一ノ堰の戦いで戦死した。59歳。 墓は同志社墓地(左京区)の16番、山本家。福島県会津若松の光明寺にもある。 ◆山本久栄 近代の社会事業家・山本久栄(やまもと-ひさえ、1871-1893)。父は山本覚馬、母は後妻・小田時栄。1885年、洗礼。同志社女学校在学中に小説家・徳富蘆花(1868-1927)と恋愛した。1887年、破談した。1888年、同志社女学校を卒業した。神戸英和女学校(現神戸女学院)で学んだ。イエズス修道会京都支部のフランシス手芸塾に通う。1892年、ミドン宣教師により改宗式と洗礼式を行う。洗礼名はブランディン。1892年、父を看取り、修道院で修養孤児の教育に従事し、カトリック看護婦養成事業を開拓する。22歳。 徳富蘆花の小説『黒い眼と茶色の目』のヒロイン寿代(ひさよ)のモデルとされる。「黒い眼」は新島襄、「茶色の目」事件とは久栄を指す。 墓は同志社墓地(左京区)の16番、山本家。 ◆山本佐久 江戸時代後期-近代の女性・山本佐久(やまもと-さく、1809-1896)。会津藩砲術指南役・山本左兵衛の長女。1826年、山本家は婿養子に永岡家の四男・繁之助(権八)を迎えた。佐久は長男・覚馬、3女・八重らを産む。1868年、会津戦争で、八重、家族らと籠城戦に加わる。会津藩降伏後、1871年、子・覚馬を頼り、八重、みね(覚馬の子)と京都へ移る。同志社女学校設立に伴い、5年間にわたり寮の舎監を務めた。1876年、京都第二公会の設立に伴い、襄によりみねとともに洗礼を受けた。87歳。 墓は同志社墓地(左京区)の16番山本家。 ◆山本三郎 江戸時代後期の会津藩士・山本三郎(やまもと-さぶろう、1848-1868)。父・山本権八、母・佐久の3男。兄・覚馬、姉・八重。10歳から藩校日新館で刀術や槍術、弓術などを受ける。覚馬からは洋式銃の扱い方、射撃訓練の指導を受けた。1867年、京都守護職を任命された会津藩に加わる。1868年、鳥羽・伏見の戦いで砲隊に所属し、淀方面に出陣、敵の銃弾により重症を負う。船で江戸に運ばれ、会津藩中屋敷で絶命した。20歳。 会津戦争時、若松城に籠城する八重は、血に染まった弟・三郎の衣服を着用して入城した。 墓は同志社墓地(左京区)の16番、山本家。 ◆原田助 江戸時代後期-近代の教育者・牧師・原田助(はらだ-たすく、1863-1940)。熊本藩士・鎌田収の次男。後に別家により原田姓になる。幼くして横井小楠の流れを汲む竹崎律次郎の私塾「日新塾」で漢籍を学ぶ。藩校・熊本洋学校に入学し、L.L.ジェーンズに英学を学んだ。1876年、廃校により広取英和学校に入学し、1879年、同校を卒業した。1880年、同志社英学校余科神学科に入学した。大西祝を知り、新島襄の自宅での聖書講義に参加する。在学中に徴兵逃れのため原田林平の養子になり、原田姓を名乗る。1881年、受洗する。1884年、同志社を卒業した。神戸女学院教師、1885年、神戸基督教会牧師になる。1888年、シカゴ神学校大学院の特別学生として入学する。横井時雄の勧めでイェール大学神学部に移り、1891年、同大学を卒業した。1892年、帰国し、同志社神学部教授に就任した。欧州巡遊し、ロンドンの組合教会世界大会に出席した。東京番町教会牧師になる。『基督教新聞』『六合雑誌』の編集に従事した。1896年、平安教会牧師、同志社神学校講師になる。1898年-1906年、神戸教会牧師になった。1900年、世界YMCA大会に日本代表として出席した。1907年-1917年、欧州、米国を巡遊した。1907年-1919年、第7代・同志社社長(後に総長)に就任し、大学、女学校専門学部を設立した。1910年、ロシアにトルストイを訪ね、エデンボロの世界宣教大会に参列し、国際平和について意見交換した。1919年、欧州、米国を巡遊した。1920年/1921年-1932年、ハワイ大学東洋学部教授として招聘され、日本学関連講座を開設する。1920年、渋沢栄一が設立した日米関係員会に、助は渡米し「米国加州排日問題調査報告」を提出した。1921年、ハワイ教育局長により、日本人学校で使用する教科書の編纂委員会委員長に指名された。1923年、サンフランシスコの第一回世界教育会議に日本代表として出席する。1932年、病によりハワイ大学教授を辞して帰国する。1940年、日米開戦前に亡くなる。77歳。 排日問題・移民教育論から国際主義を提唱した。神戸教会牧師、日本組合教会会長を歴任した。1910年、トルストイより杖を贈られている。杖は、徳富蘇峰を経て、現在は同志社に寄贈されている。 墓は同志社墓地(左京区)の18番、原田家。 ◆原田健 近現代の外交官・原田健(はらだ-けん、1892-1973)。東京の生まれ。父・原田助の長男。1912年、同志社普通部を卒業した。1915年、第三高等学校を卒業する。1917年、高等文官試験行政科に合格、1918年、東京帝国大学法科大学を卒業し、内務省に入省した。1920年、外務省事務官、在官のまま常設国際連盟事務局に出向する。1939年、外務省情報部次長になる。駐仏大使館参事官、1942年、特命全権公使、特派使節としてバチカンもに派遣される。1946年、帰国退官する。1947年、日本国際連合協会常務理事、1952年-1956年、駐伊特命全権大使になった。1957年-1968年、宮内庁式部官長になる。この間に、日本国際連合協会顧問、日伊協会顧問、東京家庭学校理事、日本基督教奉仕団理事、日米協会評議員、同志社理事などを歴任した。81歳。 墓は同志社墓地(左京区)の18番。原田家。 ◆森田久萬人 江戸時代後期-近代の教師・森田久萬人(もりた-くまんど、1858-1899)。肥後国(熊本県)の生まれ。熊本藩士・鈴木家の生まれ。森田家の養子になる。1871年、熊本洋学校入学し、1876年、熊本バンドの盟友と同志社英学校に第1回入学した。卒業し最初の日本人教師の一人になる。『六合雑誌』に哲学と理学の論文を発表する。イェール大学に留学し、ジョージ-ラッドに師事した。ルドルフ-ロッツェの哲学を研究する。帰国後、1895年、同志社英学校の教頭になる。41歳。 教育勅語の徳目とキリスト教倫理の対比を試みた。同志社の財政・教育の充実のために貢献した。 墓は同志社墓地(左京区)の19番。 ◆不破唯次郎 江戸時代後期-近代の牧師・不破唯次郎(ふわ-ただじろう、1857-1919)。肥後国(熊本県)の生まれ。不破敬一郎の長男。熊本洋学校に入学した。在学中に花岡山奉教の盟約に加わり、熊本バンドの一人になる。1876年、ジェーンズから洗礼を受けた。1876年、同志社に入学し、備中笠岡で伝道する。1879年、同志社英学校余課を卒業し、福岡で伝道した。1885年、福岡警固教会を設立する。1886年、前橋教会、平安教会の牧師になる。前橋で前橋英和女学校(共愛学園)の設立に参加した。1888年、同校初代校長に就任した。1894年より、日本基督伝道会者の評議員になる。1897年より、失明し京都で余生を送る。62歳。 墓は同志社墓地(左京区)の20番、不破家の墓。 ◆不破清 近代の女性・不破清(?-? )。詳細不明。神戸英和女学校を卒業した。不破唯次郎の最初の妻になる。 墓は同志社墓地(左京区)の20番、不破家の墓。 ◆不破ユウ 江戸時代後期-近代の看護士・不破ユウ(ふわ-ゆう、1864-1936)。北里雄、雄子。北里柴三郎(1853-1931)の従妹。同志社病院京都看病婦学校の第2回入学者で、医療宣教師のJ.C.ベリー(1847-1936)より医学、看護士のL.リチャーズ(1841-1930)からは看護学を学ぶ。1889年、群馬県前橋に移り、不破唯次郎の後妻になる。前橋で発病した新島襄を2週間にわたり看病した。1890年、神奈川県大磯でベリーとともに新島の最期を看取る。1891年、夫とともに京都に移り、母校で教えた。1899年-1915年、京都帝国医科大学医院に勤務し、1902年、医科大学医院の初代看護総婦長になる。1905年、同志社が財政難を理由に同志社病院、京都看病婦学校の廃止・売却の方針を出すと、看病婦学校同窓会長として反対した。なお、看病学校は、産婦人科医・佐伯理一郎(1862-1953)が引き継ぎ、1953年まで存続した。72歳。 墓は同志社墓地(左京区)の20番、不破家の墓。 ◆宇野重喜 江戸時代後期-近代の軍人・教師・宇野重喜(1855-1919)。和歌山市の生れ。1872年から4年の間、和歌山藩家老・津田出(又太郎)の和歌山兵学寮で学ぶ。旧墓藩中初の近代兵制の徴兵制、ドイツ式訓練を採用した。プロシヤ軍人・カール-カッペンらから、近代操兵術、スナイドル銃による銃撃等を学ぶ。1872年、東京鎮台に二等伍長として就任した。1874年、台湾出兵、1876年、秋月の乱、西南載争に従軍、熊本籠城を通じ、乃木、山県有朋、樺山資紀らと親交を結ぶ。1878年、戸山学校生として上京、陸軍少尉、1884年、同団小隊長になる。青森達隊の射撃教官、1888年、戸山学校教官、同校体操科科長になった。1890年-1892年、高等商業学校体操教務講師を兼職した。1891年、日本体育会検定員を委嘱され、1892年、同会評議員、後に特別賛助会員になる。久邇宮邦彦の家庭教師の任にあたる。1897年、同志社普通学校で教官、(陸軍歩佐)総寮長、体操監督、体操科顧問になる。神学部で学ぶ。1900-1902年、大阪第9連隊第大隊長、1903年、予備役に編入した。1906年、中佐になった。1907年、同志社普通学校を退職した。1908年-1914年、青山学院中等科生徒監就任する。京都YMCA、日本体育会設立に尽力した。64歳。 日本最初のキリスト者陸軍軍人になる。 墓は同志社墓地(左京区)の21番。墓石は墓地の「衛兵」の位置に立つ。宇野家として光子、信子、愛子も埋葬されている。 ◆松本五平 江戸時代後期-近代の用務員・松本五平(1831-1899)。詳細不明。宗之。同志社初期の用務員。永遠に新島のもとに居たいとして洗礼を受けた。死後も新島の「墓守」であることを望んだ。新島は「五平さん」と敬称で呼んでいたという。68歳。 墓は同志社墓地(左京区)の22番。 ◆高木庄太郎 近代の教育者・高木庄太郎(1889-1927)。詳細不明。同志社大学卒業後、同志社大学法学部教授になり政治学を教えた。1920年、深草青年団長になる。 墓碑銘は賀川豊彦筆による。台石のラテン語「TOTUSINSEPSO(独立自助の人)」は、D.W. Learnedの撰文により、本人遺志によって刻まれた。38歳。 ◆大西留吉 近代の学生・大西留吉(1883-1909)。詳細不明。同志社普通学校在学中に、日野真澄より洗礼を受ける。苦学のため肺結核で死去した。26歳。 墓は同志社墓地(左京区)の24番。 ◆上野直蔵 近代の英文学者・英語学者・上野直蔵(うえの-なおぞう、1900-1984)、京都の生まれ。1927年、同志社大学英文科を卒業した。1934年-1936年、シカゴ大学に留学する。1936年、同志社大学文学部講師、1938年、助教授、1941年、教授になった。1949年-1950年、文学部長、1954年-1956年、文学部長になる。1960年-1965年、第15代・学長に就任した。1968年-1970年、アメリカ学会会長になった。1970年、定年退職し、広島商科大学(現広島修道大学)学長になる。1973年-1978年、大阪女子学園理事、理事長、短期大学長を歴任した。1974年-1978年、梅花学園長、1975年-1983年、同志社理事長、総長になる。84歳。 専門は中世英文学・米文学だった。 墓は同志社墓地(左京区)の25番共葬墓地。 ◆住谷悦治 近現代の経済学者・住谷悦治(すみや-えつじ、1895-1987)。群馬県の生まれ。前橋中学、第二高等学校在学中に、内村鑑三の盟友だった叔父・住谷天来より受洗した。同校の土井晩翠に啓発される。東京帝国大学法学部入学した。大正デモクラシーの旗手・吉野作造から民本主義(Democracy)を学び、河上肇に傾倒し社会主義に接近した。1922年、帝国大学を卒業する。吉野の推薦により同志社大学法学部助手に迎えられる。1933年まで同志社大学教授になった。1933年、滝川事件で治安維持法により逮捕され辞職した。拷問を受け保釈される。1934年、菊池寛の好意により『文藝春秋』特派員として渡欧し、1936年、帰国した、1937年、松山高等学校の教授になる。戦後、1945年、夕刊京都新聞社論説部長、1946年、同社長になり、末川博、恒藤恭らと戦後の論陣を張る。愛知大学法経学部教授になる。1949年、同志社大学経済学部教授になった。1963年-1975年、14代同志社総長に就任した。92歳。 同志社アカデミズムの一角を担い、マルクス経済学の「若手三羽烏(林要、長谷部文雄)」の一人と称された。ジャーナリズム研究の先駆者であり、労働者教育、非戦、平和活動にも尽力した。 墓は同志社墓地(左京区)の25番共葬墓地。 ◆大塚節治 近現代のキリスト教神学者・大塚節治(おおつか-せつじ、1887-1977)。広島県の生まれ。広島県立師範学校講習部、同志社普通学校を経て、1912年、ユニオン神学校、コロンビア大学に留学した。ジョン-デューイにより哲学、倫理学を専攻した。 1916年、同志社大学神学部助教授に就任する。1919年、同教授、1925年、文学部長になる。1950年、同志社大学学長になり、同志社理事長後に、同志社13代総長に就任した。90歳。 キリスト教倫理学の礎を築く。 墓は同志社墓地(左京区)の25番共葬墓地。 ◆永田伸也 近代の永田伸也(1896-1921)。詳細不明。同志社大学法学部卒業後、同学部助手・講師になる。夭折した。25歳。 墓は同志社墓地(左京区)の26番。 ◆米田和男 近代の米田和男(?-? )。詳細不明。同志社専門学校、京都大学教授の社会学者・米田庄太郎(1873-1945)の幼児という。 墓は同志社墓地(左京区)の27番。 ◆茂木平三郎 江戸時代後期-近代の牧師・茂木平三郎(1850-1902)。詳細不明。上州(群馬県)の生まれ。同志社英学校卒業後、上州、越後、日向、京都で伝道に従事した。1885年、群馬の緑野教会初代牧師になる。52歳。 墓は同志社墓地(左京区)の28番。 ◆梶谷仲 近代の女性・梶谷仲(?-?)。詳細不明。夫の出奔後、遠縁の黒住猪太郎(同志社卒業生)から伝え聞いた新島襄を頼り、子と京都に移る。 墓は同志社墓地(左京区)の29番。 ◆湯浅恒 江戸時代後期-近代の女性・湯浅恒(常)(1866-1896)。詳細不明。上州(群馬県)安中の生まれ。同志社女学校を中退した。湯浅吉郎(半月、1858-1943)の夫人になる。30歳。 墓は同志社墓地(左京区)の30番。 ◆湯浅光吉 近代の湯浅光吉(?-?)。詳細不明。湯浅吉郎の長男、母は恒。 墓は同志社墓地(左京区)の30番。 ◆湯浅直代 江戸時代後期-近代の湯浅直代(?-?)。詳細不明。湯浅治郎(1850-1932)の6女。 墓は同志社墓地(左京区)の30番。 ◆大沢徳太郎 近代の実業家・大沢徳太郎(おおさわ-とくたろう、1876-1942)。京都生まれ。実業家・大沢善助(1854-1934)の子。同志社中等部に入学し、4年で中退した。名古屋の時計工場の見習いになる。1年で帰京した。17歳で家業の時計工場の運営を引継ぐ、1893年、製造からの一環生産を開始した。1897年、大沢商会を設立する。1904年、工場は火災で焼失する。1919年、株式会社に改め、自動車、写真機、自転車、鉄鋼品、穀物、貴金属、皮革など輸入品を広く扱う。京都電灯、高島屋などの取締役を務めた。1929年、京都商工会議所5代目会頭、貴族院議員、京都取引所役員になる。 父・善助、徳太郎は新島から洗礼を受けた。1914年-1919年、1923年-1942年、同志社理事を務め、大学令による大学への昇格、岩倉の土地購入など、同志社の運営・経営に多大な貢献をした。父・善助(1888-1898年、1909-1911年)、子・善夫(東宝社長)(1947-1959年)も同志社社員・理事として尽力した。66歳。 墓は同志社墓地(左京区)の31番。 ◆中村栄助 江戸時代後期-近代の実業家・政治家・中村栄助(なかむら-えいすけ、1849-1938)。京都の生まれ。父は菜種油で、屋号「河内屋」の中村熊吉。6歳頃、塾で学ぶ。22歳で家業を継ぐ。1874年-1875年、石油輸入を試み契約違反から訴訟に敗訴になる。商売の秘訣を知りたいとの動機から、神戸元町・耶蘇教講釈所に通う。1876年頃、新島襄を知る。1879年頃、自宅でキリスト教の集まりを開く。山本覚馬も知る。1881年、府議会議員に当選した。北垣国道府政を支え、琵琶湖疏水の開削事業に関与した。電気、鉄道、銀行の経営も行う。1883年、新島の信頼篤く、請われて5人の同志社社員(山本覚馬、新島襄、松山高吉、横井時雄)の一人になる。直後に、J.D.デイヴィスにより洗礼を受けた。1885年、アメリカ合衆国の外国伝道委員会(アメリカン・ボード)の宣教師M.L.ゴードンの影響を受け、村田栄次郎らと四条基督教会(日本基督教団京都教会)を設立した。1889年、初代京都市会議長、1890年、衆議院議員(当選2回、政友会)になる。1892年、京都商業会議所副会頭になった。 新島没後、同志社の危機に際し、臨時社長、総長代理として1897年、1919年、1928年、1934年の難局を切り抜けた。京都YMCAの理事長として貢献した。3男に政治家・弁護士・高山義三(1892-1974)がある。89歳。 墓は同志社墓地(左京区)の32番。碑銘は、徳富蘇峰筆による。 ◆J.D.ディヴィス 近代の軍人・宣教師・教育者・Jerome Dean Davis(ジェローム-ディーン-ディヴィス、1838-1910)。アメリカ合衆国ニューヨークの生まれ。7人兄弟の3番目。8歳の時に母を亡くす。14歳で洗礼を受けた。1853年、一家はイリノイ州ダンディに移る。17歳で、地元学校の教師になった。1858年、ウィスコンシン州・ローレンス大学に入る。1859年、ウィスコンシン州・ベロイト大学に転校した。1861年、大学在学中に南北戦争が勃発し、志願しイリノイ第52軍団に入団し、北軍義勇軍の連隊旗手になる。1862年、シャイローの戦いの武功により中佐になった。負傷し病院で療養後に戦線に戻り、1866年まで従軍した。除隊後、再びベロイト大学に戻り卒業後、シカゴ神学校に入る。大学でD.C.グリーン、J.L.アトキンソンと同級だった。1869年、神学校を卒業後、会衆派教会の内国伝道協会派遣により、ワイオミング州シャイアンの開拓伝導にあたる。アメリカン・ボードの年会で新島襄に会っている。1871年、アメリカン・ボード派遣宣教師として神戸に上陸し、三田で伝道した。1872年、グリーン宣教師、前田泰一らと神戸宇治野村に英語学校を開設し、聖書も教え伝道者養成学校を作った。1873年、共同でキリスト教図書書店、チャペルを開く。1875年、京都に移り、新島を支え同志社の設立、運営に協力し最初の教員になる。構内で学生に聖書講義をした。新島の開校計画について、アメリカン・ボード側は伝道者養成学校の設立を目指した。新島はキリスト教主義の学校を目指したため両者は対立する。ディヴィスは新島を支持し、アメリカン・ボードを説得した。1876年、女性宣教師・アリス-スタークウェザーを米国から招き京都の自宅で女子塾を開く。1890年、新島没後、英文で新島伝A Sketch of the Life of Rev Joseph Hardy Neesimaを著した。1882年、ベロイト大学から神学博士学位を授与された。1896年、同志社理事会が、キリスト教主義教育綱領を外したため、ディヴィスらは同志社を辞している。以後、地方の小教会を支援する。1898年、同志社の理事会は総辞職し、綱領は復活した。1910年、休暇で帰国中にオハイオ州オベリンで発病し亡くなる。遺言は"My Life is My Message(私の生涯が私の遺言である)"だった。76歳。 墓は新島の右隣、同志社墓地(左京区)の33番。 ◆新島襄の葬儀・墓 新島襄の墓石には、勝海舟(1823-1899)筆で「新島襄之墓」と刻まれている。 近代、1890年、1月23日、新島襄は神奈川県大磯で亡くなる。当初の埋葬地は、1887年に亡くなった父・民治が眠る南禅寺塔頭・天授庵に葬られる予定だった。当時の葬儀予知書、埋葬許可願にも南禅寺での埋葬が記されていたという。 1890年、1月26日、新島の葬儀の前日、南禅寺側は突然に難色を示した。葬儀はキリスト教式を執らないこと。新島がキリスト教だったということを墓碑に刻まないことなどの条件を示してきた。同志社、遺族は、この条件を呑むことはできず、やむを得ず、急遽、京都市の共葬墓地だった現在地、若王子山に決定した。 1890年、1月27日1時、新島の葬儀は同志社で行われた。その後、新島の遺体を納めた棺は、同志社の生徒、学生らに交替で担がれ、同志社を後にした。氷雨降る中、葬列は今出川通を東進し、寺町通より南進、新島の自宅(現在の新島旧邸)前を通過した。南下し三条通に出て東進し、一旦、父の眠る南禅寺を経て、若王子山に向かった。一行は急な山道を登っていった。埋葬をすべて終えたのは、冬日も落ちた午後6時頃だったという。(「同志社墓地の案内」) ◆初期の同志社 1875年、新島襄は、山本覚馬、宣教師・ディヴィスらと協力し、同志社英学校(上京区寺町通丸太町上ル)を開校した。同志社とは、「志を同じくする者が創る結社」を意味した。同志社はミッションスクールではなく、キリスト教を徳目とする私学教育を目指した。 当初の学生数はわずかに8人だった。1876年、熊本バンドの30数人が転入してくる。1879年、英学校の第一回卒業生15人の多くは、熊本バンドの一団だった。小崎弘道、海老名弾正、宮川経輝らがいる。1877年、同志社分校女紅場が、ディヴィス宅(旧柳原邸、京都御苑内)で開校する。1878年、女紅場は常盤井殿町(現在の女子大敷地)に移った。 1886年、同志社病院・京都府看護婦学校(上京区烏丸上長者町)が開院する。1888年、新島は「同志社大学設立の旨意」を公表する。1890年、ハリス理化学校が開校した。1891年、政法学校が開校する。1896年、尋常中学校が開校した。1951年、同志社は学校法人になる。 ◆自責の杖事件 1880年4月13日、朝の礼拝で、新島襄の「自責の杖事件」が起こる。 開校した同志社英学校の当初の学生数は、わずかに8人にすぎない。その後、熊本バンドの学生たち、徳富蘇峰など30余人が転入する。それでも学生数は足りなかったため、学校側は途中入学者も許可する。だが、学生の間に学力差が生じた。授業は、正規入学者を上級組、途中入学者を下級組に分けて行った。 その後、学校側は、学生数の少ない2年生上級組と下級組を合同で授業する。上級組の学生たちはこれを不服として、新島が伝道により学校を留守した間に授業を集団欠席した。学校に戻った新島は、欠席した学生たちに対し、授業に戻るように説得した。当初は拒否していた学生たちもやがて受け入れる。 学生の授業の無断欠席は、同志社校則に反した。学生たちの処罰を求める声もあり、新島は思い悩む。集まった学生たちを前にして、すべての責任は自らの不徳によると謝罪した。新島は、突然に、右手に持っていた杖で自らの左手を叩き始めた。手はみるみるうちに腫れあがり、杖は砕けて四散した。新島はそれでも打つ手を止めようとしなかった。学生が新島の腕にすがり、泣きながら制止しようとした。 事件を目撃した学生の一人・堀貞一は、事件により折れた杖の破片を拾い集めて大切に保管した。後に、堀は牧師になり、事件の語り部として国内外で説教し、多くの受洗者を得た。学生だった徳富蘇峰は、事件後、卒業1カ月を残して退学する。だが、新島への支援は生涯にわたり惜しまなかった。 現在、杖の破片は、堀貞一より同志社に寄贈され、新島遺品庫に保管されている。 ◆熊本バンド 熊本バンドとは、1871年に熊本城内に開校した熊本藩の熊本洋学校に集った学生の中で、キリスト教信者になった学生の一団をいう。 熊本洋学校は、旧来の藩校・時習館が廃され、横井小楠の流れをくむ肥後実学派により興された。4年制であり、男女共学制で学生数は200人あった。西洋の文物技術を移入するために、自然科学、社会科学の多岐にわたる授業があった。すべての教科は英語により行われていた。 学生たちは、招聘された米軍人で教官のリロイ-ランシング-ジェーンズ(Leroy Lansing Janes、1838-1909)に深く影響を受ける。ジェーンズの自宅で開かれていた聖書の教えを受けた。 1876年1月30日、35人のキリスト教に入信した学生たちは、熊本の花岡山で奉教結盟を行う。これが熊本バンドの結成であり、キリスト教による祖国救国の誓約を交わした。 事件後、1876年、当局は洋学校を廃校とし、任期切れのジェーンズも熊本を去る。10月、明治政府に対する士族反乱、神風連の乱も起きている。学生の多くは迫害を受け、開校したばかりの同志社に移る。学生には、金森通倫(後の同志社学長)、小崎弘道、横井時敬、海老名弾正、徳富猪一郎らの顔があった。 ◆年間行事 創立者永眠の日・早天祈祷会(1月23日)、納骨式(5月)、創立記念日・早天祈祷会(11月29日)。 *若王子神社より墓地までは約25分、一部に急な坂道もあります。途中、山頂に人家はありません。 *墓碑については、いくつか不明なものもあります。 *参考文献・資料 「同志社墓地の案内」、『日本キリスト教歴史大事典』、『同志社山脈』、『新編 同志社の思想家たち 下巻』、『京の思想家散歩』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、「体操教師 字野重喜歩兵中佐 その生涯と業績」、『京都大事典』、『京都事典』、ウェブサイト「同志社女子大コラム 新島夫妻と女性たち」、ウェブサイト「同志社大学 同志社墓地のご案内」、ウェブサイト「同志社大学キリスト教文化センター 新島襄と京都の商人 中村栄助」、ウェブサイト「ジェローム・ D ・デイヴィス - 同志社大学」、ウェブサイト「TIMEKEEPER古時計どっとコム 大沢商会時計工場」 、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

|

|

| |

|